灾害管理中的企业参与:从汶川地震到芦山地震的演进

2017-04-24杨安华

杨安华 韩 冰

(江苏师范大学公共管理学院,江苏徐州 221116)

灾害管理中的企业参与:从汶川地震到芦山地震的演进

杨安华 韩 冰

(江苏师范大学公共管理学院,江苏徐州 221116)

灾害管理;企业参与;汶川地震;芦山地震

随着美国9·11事件和卡崔娜飓风、中国汶川大地震的发生,私营部门在灾害管理中的作用开始凸显。文章通过对中国汶川地震与芦山地震中企业参与的比较分析发现,从汶川地震到芦山地震,中国企业的灾害参与意愿与参与能力都有明显提高,中国企业开始成为灾害管理的重要力量,但总体参与水平仍然不高。中国推进企业参与灾害管理的总体目标是企业灾害参与的常态化、制度化、专业化与战略化,其路径是在明确国家灾害管理中企业作用及其职责的条件下,完善灾害管理体系中的企业参与制度设计,通过建立政府、市场与社会三位一体的国家灾害治理体系,充分发挥企业在灾害治理中的重要作用。

美国9·11事件,尤其是卡崔娜飓风发生后,私营部门在灾害管理中的作用及企业参与灾害管理的特殊重要性开始为人们所认知。[1]美国企业在9·11事件应对与恢复重建中发挥了重要作用。而在2005年的卡崔娜飓风应对中,美国政府全面失败,沃尔玛等私营企业却表现卓越,“私营部门发挥着重要的作用,其参与灾害救援,填补了公共部门和非政府组织之间的短板,而且不论公司大小,都能够发挥积极作用”[2]。

中国作为一个灾害频发国家,通过不断的探索与总结,政府在灾害管理方面积累了丰富的经验,汶川地震以来多次巨灾的成功应对即是明证。在2008年汶川地震紧急救援中,中国大量的私营企业在应急响应阶段以捐款捐物的方式积极参与地震救援,在灾后恢复重建时期,众多私营企业在“对口支援”中形成了以产业支援、产业合作为主要形式的有效参与,显示了中国市场力量不仅以政治动员的方式,也以利益驱动的方式参与政府灾害管理过程。[3]2013年芦山地震发生后,更是掀起了企业参与灾害活动的热潮。在芦山地震紧急救援中,百度、腾讯、360、与新浪等互联网公司开展了卓有成效的合作与数据共享,出租车、租车、物流等行业的众多企业,以及高德软件、微软、均瑶集团、加多宝等大量企业在地震救援与恢复重建中发挥着各自的独特优势,显示私营部门开始以自组织的方式积极参与政府灾害管理工作并发挥着越来越重要的作用,企业作为重要力量主体开始登上中国灾害管理的历史舞台。[4]可以预见,下一次巨灾来临,中国企业很可能会像美国与日本企业那样发挥更加关键的作用。但我国学术界对该问题却缺乏足够的关注与回应。对诸如企业在灾害管理中应该发挥什么角色?相对于政府与NGO而言,企业参与灾害管理有哪些独特优势?企业参与灾害管理的效果如何?影响企业参与灾害管理的因素有哪些?汶川地震以来,中国企业在灾害参与方面取得了哪些进步,有哪些问题需要进一步改善?如何克服这些问题而进一步推进中国企业参与灾害管理工作?等问题,都缺乏深入研究。

一、企业参与灾害管理的中国实践:从汶川到芦山

2008年汶川地震发生后,“全党全军全国各族人民众志成城、迎难而上,迅速展开气壮山河的抗震救灾工作,奋勇夺取抗震救灾斗争重大胜利,谱写了感天动地的英雄凯歌”[5]。与我国政府有效开展应急救援相呼应的是,NGO与志愿者在汶川地震中也表现突出,汶川地震救援成为中国NGO在重大公共事件中的第一次整体亮相,汶川地震因此成为中国社会力量参与重大灾害救援的转折点。[6]尽管如此,我们还未真正推动灾害管理体制的变革,仍停留在“中国特色社会主义举国体制”的动员机制层面。[7]2013年4月20日8点02分,距离汶川仅100多公里的芦山又发生了7.0级地震。在这次地震救援与恢复重建中,社会力量再次发挥了重要作用。与此同时,在此次地震中,中国企业也开始登上灾害管理的历史舞台。经过了汶川地震和玉树地震的洗礼,中国企业进一步成长,企业参与救灾行动不再只是一掷千金的慷慨,“理性救灾、科学救助”频现于各企业的援助第一时间计划中,从而使芦山地震的企业参与行动,成为一次“重技术、重效率、人性化的系统救援”[8]。芦山地震救援与灾后重建见证了汶川地震以来中国企业参与灾害管理水平在诸多方面的进步。这些进步主要表现在如下方面。

1.通过公益基金平台进行捐助,企业捐赠开始走向规范化。汶川地震后,企业慷慨解囊,纷纷进行捐助,一时间聚集了大量的资金和物资,给予了灾区人民极大的帮助,但是捐助资金和物资大都是一次性的。芦山地震后,企业的灾后捐助变得更加理性与专业,更多的企业通过设立专项基金,成立基金会,专业、持续而高效地投入灾害援助中。如腾讯灾后捐助1500万元设立“筑援芦山基金”用于灾后重建;TCL公益基金会第一时间在雅安建立救援点,同时将5000只手电筒送至灾区;汾酒集团公益基金会向雅安灾区捐款1200万元物资,对灾区人民进行援助;百度基金会随即宣布首批捐赠500万元,用于灾难救助。不少企业开始意识到灾害管理应该成为企业的长期行为,企业将灾害管理基金会化,机构在行政之外,由基金会成员讨论决策资金流向和多少,形成最后决议,更加科学理性。非公募基金会的快速发展较为充分地说明了这一点:至汶川地震期间,中国私募基金会才400多家,2008年底,中国基金会公1503家,其中私募基金会为643家,规模远远小于公募基金会;而截至2013年底,中国共有3554家基金会,非公募基金会超过了公募基金会,达2147家,占60%以上,[9]企业则是非公募基金会的主要发起单位,其中民营企业更是重要力量中的重要力量。据不完全统计,在民政部注册登记,由民营企业发起设立的基金会数量远远超过国有企业为发起单位的基金会数量。阿里巴巴、万科、腾讯等企业均已出资成立基金会。两次地震后的收款机构数据比较显示,汶川地震中58.1%的捐款流向了各级政府部门,而芦山地震中流向政府部门的捐款明显下降,为42.1%,社会组织获捐比例则从41.9%上升为57.9%[10]。

2.响应迅速,有序参与,企业参与开始走向专业化。汶川地震中,企业的反应总体上比较慢,企业与企业家3天后才开始行动;而芦山地震发生后,万科等企业就马上行动,且联合九家NGO组织,当天就在网上筹集资金超过4000万元。[11]金锣集团9点就启动应急机制。约10点半,金锣集团副总裁指示距离灾区最近的金锣集团眉山分厂,全力生产尽可能多的高品质产品——金锣集团首批将捐赠10吨火腿肠(约20万支)。百度以其强大的产品功能和技术实力助力地震救援,震后4小时,百度贴吧寻人专题上线;6小时,百度地图雅安应急路况图上线;30小时,百度全网寻人平台上线。三一重工在9点20分已经派出了第一支救援队赶往灾区。随后,三一重工陆续派出其余4批救援队,四川周边的重庆、县等公司均有设备或人员赶往雅安。江淮汽车第一时间调集200台车辆集结四川,免费运送物资。

另一方面,汶川地震中社会无序参与问题较为严重。汶川地震发生后,整个中华民族的爱心被激起,但是也出现了一个因一些志愿者盲目行动导致的“好心帮倒忙”问题,大量志愿者热心但无知(缺乏救灾知识)与无序的参与不仅无助于救援,反而给灾区添堵添乱了。在参与芦山地震救援中,企业就吸取了这一教训。如震后芦山县环城路出现大规模拥堵、民间救灾物流超过配送极限,而发放生活物资成为寻人之外的救灾重点。企业不再是盲目将救灾物资发往灾区,而是适时地改变了参与策略。如加多宝将先期重点设定为物资援助,并再次通过官方微博对外汇报救灾行动。在灾后72小时的黄金救援期,非救援亟需[12]的各个企业严格遵守四川省交通部门命令,不盲目赶赴灾区,给专业救助力量留下畅通的通道。

总体而言,在经历了2008年汶川地震的忙乱和无序后,面对突发事件,中国企业的应急管理进步明显,能够迅速响应,有序参与,企业参与开始走向专业化。

3.灾害需求回应精细化,结合企业核心业务参与灾害救助。汶川地震中,企业普遍停留在简单的捐款行为上,而且大都是直接捐给政府与基金会等慈善机构,而缺少对捐款去向和用途的关注。在芦山地震中,企业不但开始关心捐款的去向和使用用途,在物资捐赠中也不再盲目将物品送出去,而是先探讨和咨询灾区需要什么。如电信行业将数万名灾区欠费用户的手机开通,充分保障通信畅通;针对地震灾区房屋倒塌造成业务凭据丢失等实际情况,银监会告知,银行业机构简化业务流程,如办理挂失业务客户只需提供姓名、账号、银行卡号中任何一种即可,期满到柜台通过银行业务系统核对姓名、身份证号、存款金额、家庭住址等信息后即可取款。芦山地震后,地震灾区一些失去联系的人让身在外地的亲友心急如焚,互联网网站、手机微博等新媒体力量成为重要的救援信息平台,编织起一道立体的寻人网络。[13]地震发生后的当天,多家租车、出租车公司与成都众阳汽车公司等当天就为救灾工作提供免费服务;顺丰速递、全峰快递等快递行业免费寄递救灾物资;益云网络科技有限公司开发完成“益云信号弹”用于发出求救信息。[14]

不仅如此,一些企业还注意到了不同阶段灾民需求的变化。如随着紧急救援阶段的结束与安置阶段的即将到来,4月24日上午,由爱心衣橱联合凡客诚品、TCL公益基金会、芒果V基金等企业或企业建立的公益机构,以及由企业组成的雅安赈灾爱心车队第2批物资运到芦山并于下午发放下属村庄。物资包括15000件衣物、矿泉水150箱、手电筒5000支与大量急救药品。25日,汰渍集团将总值超过50万元的4000多箱的除菌洗涤产品发往芦山。[15]这表明相对于汶川地震中我国企业还只是简单地捐款捐物而言,芦山地震中,企业在参与灾害救助时已经能够发挥自身业务优势,且能依照灾民需要的变化,精细化地提供救助。

4.企业灾害参与开始注重可持续发展。企业参与灾害管理通常会经历两个阶段:“输血”和“造血”。在“输血”阶段,地震后第一时间,企业同社会各界积极参与捐赠,并派志愿者赴灾区参与救援,帮助灾区恢复基本生活。灾害管理进入过渡安置阶段,企业的灾害参与也就进入第二阶段——“造血”。此时,企业通常以直接投资、合作、资本运作、公益项目等方式参与灾后重建,帮助灾区经济活动恢复正常:通过市场化操作,建立灾后重建的长效机制,重建经济秩序,帮助灾区实现可持续发展。汶川地震中企业参与灾害救助主要关注第一阶段——“输血”,大量资金和物资向灾区涌入。芦山地震中,更多企业注重以市场化方式参与灾害救助,这种方式就是“授人以鱼不如授人以渔”,更具持续性。如加多宝对芦山地震1亿元善款的捐赠采用建设型扶贫模式。[16]援建行动将在民生改善、减灾备灾等方面展开,以多元化的形式支持芦山灾后重建,并将重点置于灾民生计恢复与经济可持续发展方面,帮助灾区人民创造就业机会,通过正确引导与激发,推动灾民自我发展,最终实现脱贫致富。2013年8月“彩虹乡村”计划已正式启动,通过整村援建的建设型扶贫模式,帮助雅安宝兴县雪山村打造为特色文化旅游村庄,支持当地经济复苏。[17]

5.注重通过与政府、非政府组织建立伙伴关系参与灾害管理。在汶川地震紧急救援与重建过程中,尽管也有大量NGO与不少企业参与,但各部门之间、NGO之间、企业与企业之间都缺乏对话与合作。[18]企业捐赠主要也是向官方流动。企业在芦山地震与汶川地震中的重要进步在于,企业、政府与社会组织之间的跨界合作与相互融合,而这种合作与融合是基于“术业有专攻”的前提。如在捐款上,企业更多地将赈灾款项投向具有灾害应对经验的基金会,或有专业能力的社会组织,并将企业的物流网络、应灾产品、专业技术等方面的核心能力投入救灾与灾后重建过程中,配合并参与政府和社会组织的灾后重建工作,实现对灾区群众需求的满足;企业与NGO合作救援也颇为常见,英特尔、加多宝、腾讯、万科等都积极参与灾害管理,并普遍基金会等NGO组织进行合作。如高德导航与益云紧急合作,为灾区所有救援团队免费提供高德导航,实现了在无网状态下路线导航和目标地点确认。加多宝不仅第一时间送去凉茶和水,也同时与中国扶贫基金会共同启动了灾后重建评估工作。在2014年3月,加多宝集团联合中国扶贫基金会,共同启动了“公益同行——NGO合作社区发展计划”,支持基层NGO参与雅安灾后援建。同年4月,加多宝又与中国扶贫基金会共同筹建了人道救援网络,支持基层NGO,打造全国民间组织救援联动平台,参与全国范围的防灾、备灾及救灾活动。

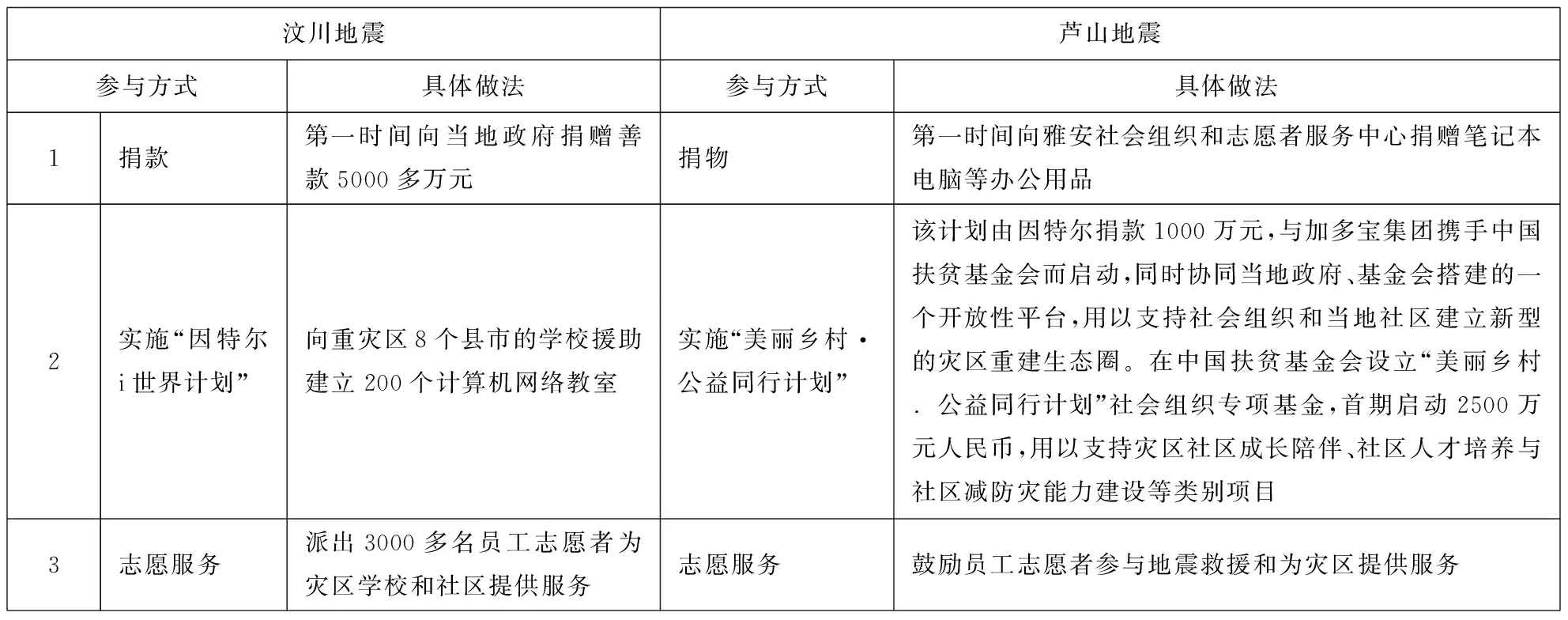

在芦山地震中不仅企业与NGO合作开始变得常见,一些企业还开始通过与政府、非政府组织建立伙伴关系的方式,深度地参与灾害管理工作。如因特尔中国公司在汶川地震到芦山地震救援与灾后重建中,就有了这样的进步。尽管在两次巨灾中,因特尔都积极参与,但在汶川地震中,主要还停留在捐款捐物和提供志愿服务上,而在芦山地震中,因特尔虽然也有捐赠,但已经超越了传统的捐款捐物模式,而主要是通过推动政企社合作,打造多方融合平台的方式参与灾害救援与灾后重建(见表1)。在芦山地震后实施的“美丽乡村·公益同行计划”已经完全不同于在汶川地震后实施“因特尔i世界计划”,后者基本上还停留在“捐物”的层次,而前者已经发展成为一个融合了因特尔企业圈与政企社共同参与的社会生态圈为一体的开放性平台,以撬动共同的资源和力量陪伴灾区长期成长。

二、中国企业参与灾害管理存在的不足

上述分析表明,从汶川地震到芦山地震,我国企业无论是在灾害参与意愿还是参与水平上,都有了明显提高,但另一方面,无论从国家相关政策还是从企业自身能力上看,我国企业参与灾害管理都还存在显著不足。

表1 因特尔公司参与两次地震的比较

资料来源:根据因特尔公司《我们能够成就什么:2008-2009年因特尔中国企业社会责任报告》及其官网相关内容整理而成。

1.政府层面政策法规、协调机制与服务平台不健全,企业参与渠道不畅通

首先,企业在灾害管理中的作用没有得到应有的重视,影响了企业参与灾害工作的进一步发挥。尽管汶川地震以来,包括企业在内的社会力量在灾害管理中的作用已经广为人知,“政府主导与社会参与相结合”已成为汶川地震以来应急救援和灾后重建的宝贵经验[19],芦山地震之后,初步形成了“政府主导、多方参与、协调联动、共同应对”的救灾工作格局。[20]《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律法规中提到了应鼓励社会力量参与突发事件应急管理,但并没有明确肯定企业的作用。2007年发布的《关于加强企业应急管理工作的意见》虽然提出“鼓励和支持企业参与社会救援”,但这里所说的应急管理,主要侧重于对企业自身突发事件的管理。即便是“首次将社会力量参与救灾工作纳入政府规范体系”[21]的《关于支持引导社会力量参与救灾工作的指导意见》(以下称民政部《指导意见》),主要也只是肯定了NGO等社会组织在救灾工作中的作用,对社会力量是否包括企业,态度并不明确,用的是“爱心企业”一词,因而并未明确承认企业在救灾工作中的重要主体地位。[22]显然,这种在政策法规层面上对企业身份的不明确与不认同会严重影响企业灾害参与的积极性,不利于企业进一步参与灾害管理活动,尤其会制约企业的灾害参与能力建设。

其次,未将私营部门正式纳入国家灾害管理体系,且协调机制与服务平台不健全,使企业灾害参与活动存在诸多体制性障碍,企业参与渠道不畅通。正是因为没有明确企业在灾害管理中的主体地位,也就未能将企业纳入国家灾害管理体系,故企业参与灾害管理缺乏合法地位。另外,企业参与灾害管理的协调机制和服务平台还不健全。虽然相关部门已经意识到了灾害管理过程中协调联动的重要性,但协调机制却并没有建立起来;而在服务平台建设方面,虽然有芦山地震之后(5月12日)四川省、雅安市两级抗震救灾指挥部社会管理服务组成立的雅安抗震救灾社会组织和志愿者服务中心,负责指导各县区服务中心工作,在协调社会组织与企业参见救灾工作中,发挥了积极作用,但该平台并没有上升到国家层面。尽管民政部《指导意见》提出的支持引导社会力量参与救灾工作的主要任务之一是搭建服务平台,但至今尚未建立。

2.企业对自身灾害管理能力建设重视不够,灾害参与基础不牢

企业自身的灾害管理能力是其参与灾害管理的重要基础。但总体而言,我国企业防灾意识薄弱,灾害管理能力不强,制约了其灾害参与能力。汶川地震之前,灾害管理普遍未纳入企业日常管理日程,其后果是在灾害面前不堪一击。如,地震给汶川地区众多企业以重创,其中我国研发大型发电设备和重大技术装备龙头企业的东方汽轮机有限公司,在地震中遭受毁灭性打击,人员伤亡惨重:公司范围内600余人遇难,1000余人受伤。公司不仅没有能力参与汶川地震救援工作,自己反而成为重点被救助对象。其重要原因是企业疏于灾害管理。正如马淑萍所言,“与更加懂得如何应对危机的全球性公司相比,中国有任何危机管理计划或系统的企业几乎为零,在这方面,除了电力、电信、供水等国有大型企业保留有计划经济时期的预警计划,多数民营企业则是一片空白”[23]。如今,在日、美与欧洲国家的企业尤其是大型企业,已经普遍实施了业务持续计划(BCP)。BCP在美国卡崔娜飓风应对、日本3.11地震海啸应对中都发挥了重要作用,不仅成为企业自身抗击灾害的强有力后盾,也为企业参与灾害管理奠定了夯实的基础。但BCP在我国还停留在信息部门主导,以灾害( 或数据) 恢复为主体的低级阶段。[24]汶川地震之后,灾害管理引起了我国一些企业的重视,一些企业开始着手建设灾害管理体系,但由于起步晚,目前各企业的灾害管理体系未能与国家灾害管理体系有效对接,与社区居民及NGO等其他组织协调程度低。这种封闭的灾害管理体系制约了企业在灾害应对中与国家、社区灾害系统对接,从而严重影响了企业灾害参与实践。

3.参与方式单一,专业性欠缺,与其他组织协同不够,参与水平不高

尽管汶川地震之后我国企业的灾害参与管理能力有了较大幅度的提高,但从总体上说,其灾害参与水平仍然不高。主要表现为,(1)参与方式单一。大部分企业还只是局限于灾害紧急救援的短期参与行为,而未能将参与灾害能力上升到企业社会责任的高度加以建设。正是因为如此,也就决定了大多数企业在参与方式上还停留在捐款捐物这样的低层次水平,离专业化发展还有较长的路要走。(2)专业性不强。正是因为多数企业未将参与灾害管理能力建设列入企业日常管理,使其灾害参与缺乏专业水平,因为平时缺乏必要的能力训练,灾害发生时临阵而上,难免手忙脚乱,不仅发挥不了救援的作用,反而给灾区添堵添乱。(3)与政府、NGO的协同不够。尽管有的企业,如加多宝、中国因特尔等在参与芦山地震救援与重建的过程中联合中国扶贫基金会等社会组织以及当地政府,应急响应网络开始形成,但企业与其他部门的互动仍然有限,在芦山地震初始响应阶段尤其如此。企业与其他部门协同与互动的不足限制了整个应急网络的指挥与协调,影响了整体绩效的进一步发挥。[25]

另外,经过汶川地震以来5年的发展,中国企业的灾害参与意愿虽然有了明显提高,但实际发展速度仍然不快,参与度不高。如对参与汶川地震应急救援的71家社会组织(包括企业)类型的调查表明,9.9%组织为工商部门登记的企业。[26]对芦山地震主要参与主体的参与次数统计显示,公共机构、非营利组织、私营企业与国有企业分别为829次、777次、295次和165次,其中私营企业参与次数占14%。[27]可见,汶川地震以来5年中企业参与提高比例有限,表明我国企业灾害总体参与水平仍然较低。

4.灾害参与能力建设未能与企业战略优势有效结合,参与深度不够

汶川地震发生之后,虽然我国企业灾害意识有所增强,在加强自身灾害管理能力建设的基础上,灾害参与能力也有所提高,一些企业还力求使自己的灾害参与活动更具战略性,如因特尔中国公司等,但真正能够将灾害参与同提高企业长期竞争潜力相结合的却屈指可数,而能系统运用自身独特优势将灾害参与活动所创造的社会价值与经济价值同时最大化的企业更是寥寥无几。如前加多宝公司在汶川地震之后探索出了建设型扶贫模式,与公司的核心业务却无直接关联。腾讯公司也是如此。这些企业的灾害参与活动,对芦山地震紧急救援与灾后重建工作,无疑发挥了重要作用。但是,类似灾害参与行为的作用有限,因为其所履行的只是反应型社会责任(responsive CSR)[28],它虽然能给企业带来竟争优势,但这种优势通常很难持续。因为其对公司业务而言无关紧要,故难以提高企业的长期竞争力。而且,即便能达到这种参与水平的企业,在我国也是少之又少。而另一方面,在灾害中做公关秀的消费慈善现象却并不少见。一些企业与企业家借灾害参与之名,做公关秀之实。这些都严重影响了企业参与灾害管理的深度,从而使企业参与灾害管理的效果大打折扣。

三、中国企业参与灾害治理的推进路径

全球灾害治理的趋势是倡导政府、私营部门、社会组织共同发挥作用。[29]在灾害变得愈发频繁,灾害的危害性变得愈加严重的当今,充分发挥企业在灾害响应中的作用已成为有效灾害管理的当务之急。[30]从国际灾害管理工作看,企业已经成为灾害管理的重要主体,发挥着越来越重要的作用。通过从汶川地震到芦山地震期间五年的努力,我国企业参与灾害管理总体水平得到了一定的提升,但是,政府层面政策法规、协调机制与服务平台不健全,企业参与渠道不畅通;在企业层面,企业对自身灾害管理能力建设重视不够,参与方式单一,专业性欠缺,水平不高,能力不强。要解决这些问题,需要从公共政策与企业自身灾害参与能力建设两方面采取有效措施积极推进,以进一步提高国家灾害管理整体水平,为下一次灾害应对做好准备。

(一)在公共政策体系方面,通过立法明确企业在国家灾害管理中的地位与职责,完善灾害管理体系中的企业参与制度设计,建立政府、市场与社会三位一体的灾害治理体制机制,为企业参与灾害管理创造条件

1.通过立法明确企业在灾害管理中的角色定位,提高企业在国家灾害管理中的作用。这方面可以借鉴美国的做法。美国在9·11事件尤其是2005年卡崔娜飓风之后,加强了企业在灾害管理中的作用,在2008年出台的《国家响应框架》(NRF)中正式将私营部门纳入国家应急管理体系,NRF明确规定,“私营部门在突发事件发生之前、之中与之后都起着关键作用”,“私营部门通过与各级政府建立伙伴关系为灾害响应贡献力量”,从而明确了国家灾害管理中的企业作用与合法地位。NRF同时还规定了政府与NGO在国家灾害响应中的职责,做到了灾害管理中政府、市场与社会作用的明确划分及其分工与合作。2016年发布的NRF第三版进一步对每一类企业的职责都做了规定,并明确指出“缺乏与私营部门的合作关系,社区无法有效应对灾害,也难以从灾害事件中恢复过来”[31]。加拿大在《国家减灾战略》中也明确规定了各级政府灾害管理部门需与包括私营部门在内的其他主体一起打造用于减灾的公共参与、教育和其他相关平台。[32]我国可以修订《突发事件应对法》,一方面明确肯定企业在灾害管理中的重要作用,同时针对不同类型的企业,对其在紧急救援、过渡安置、恢复重建与常态减灾各阶段的职责及其角色加以明确规定,如包括,制定业务持续计划(BCP),制定响应和恢复计划,制定和演练应急计划,建立互助和救援协议,灾害响应和恢复过程中企业参与方式,以及规定在灾害管理各阶段政府、企业与社会的关系等,从而使企业灾害参与合法化,责任明确化。

2.在企业与政府之间建立紧密的互动平台和完善协调机制,使企业的灾害参与和政府、NGO协调联动。在国家层面上搭建企业参与灾害管理的平台,并完善协调机制,明确相关机构负责企业与政府以及非政府组织间的协调与联动,调动尽可能多的企业参与灾害管理。这方面,日本和美国都提供了借鉴,如日本在国家防灾组织中设有中小企业厅,负责企业的灾害参与工作;2005年卡崔娜飓风之后,美国在FEMA成立了私营部门分部,专门负责应急管理中的公私合作。而在每个区域的FEMA办事处,也至少有一个专门人员负责区域性私营部门的联络工作。[33]

3.优化政府、企业与社会三部门在灾害管理中的结构关系。随着灾害频发度和复杂性的增加,需要从根本上调整政府独揽灾害管理事务的传统灾害管理模式。目前以政府为绝对主导地位的灾害治理结构已经成为制约我国灾害管理能力进一步提升的结构性因素,改变这一状况的根本途径之一就是加大灾害治理中市场与社会的力量,实现灾害治理中政府、企业与社会三部门结构的优化升级。NGO等社会组织在汶川地震中的良好表现而开启了“中国NGO元年”的局面。而在玉树地震、舟曲泥石流和芦山地震中,社会组织参与已经成为常态。芦山地震发生后,企业参与灾害管理的功能与方式得到明显扩展,企业参与灾害管理的意愿和能力都已大幅度提高。这就意味着原来以政府为主体的灾害管理体系需要随之进行扩展,不仅需要容纳社会组织的参与,而且需要包含企业的参与,以使整个灾害管理体系更加协调有效地运转。2005年卡崔娜飓风之后,美国政府在反思卡崔娜飓风应对教训的基础上,不仅在2006年颁布的《后卡崔娜应急管理改革法》中规定政府应急管理需要在全国范围内加强与私营部门合作,而且在2008年公布的执行文件《国家响应框架》中明确规定了灾害管理中政府、NGO与企业的合作关系。这一做法值得我国学习。我们也应该通过对灾害管理中的企业作用的进一步强化,从而在灾害管理全过程中建立政府、企业、社会组织等多元主体之间平等交流、协商合作的互动机制。[34]

4. 在实践中以推动企业实施BCP为抓手,切实推动企业灾害管理与灾害参与各项工作。主要做法是包括:(1)促进企业实施业务持续计划(BCP),以此为抓手推动企业强化灾害管理能力建设。具体做法,由国务院正式颁布《中国企业业务连续指南》,并设定十年目标。BCP的具体实施办法可以先在一些有丰富灾害管理经验企业中试点,然后逐步实施推广。(2)为了提高企业参与灾害管理的积极性,可在观念上倡导参与灾害管理是企业社会责任的重要组成部分,故从社会责任的高度倡导企业将参与灾害管理作为企业的一项常规管理工作,从社会责任的角度对企业参与灾害管理工作加以衡量和评价。[35]

(二)对于企业而言,通过以BCP为核心工作的灾害管理体系建设而加强自身灾害管理的基础上,强化基于战略优势的企业灾害参与能力建设,使企业灾害参与常态化、专业化、战略化

1. 通过基于BCP的灾害管理体系建设而提高企业灾害管理和灾害参与能力。尽管,我国2004年7月在成立了第一家业务持续管理(BCM)组织——中国业务持续管理专业委员会(China BCM),但我国BCM的发展应用还十分有限,绝大多数企业尚未制定BCP。[36]这种状况既脱离于全球企业发展趋势,也不符合当今风险社会对企业的要求。故目前我们的当务之急是加强以BCP为核心工作的灾害管理体系建设,提高企业灾害管理能力,在此基础上提高灾害参与能力。一是在企业大力实施推广BCP工作,提升自身灾害防范能力。[37]二是通过建立应急能力与企业发展相融合的灾害管理能力建设,为企业参与灾害管理奠定夯实基础。包括建立健全灾害管理体系,开展常规性风险灾害排查,制定完善灾害预案,组织应急培训和演练,加强应急物资储备,开发应急物资和技术,使灾害管理常态化,提高应急服务能力,为企业参与灾害管理奠定基础。

2.通过灾害管理全过程参与实现参与方式的多样化,通过与政府和非政府组织合作实现参与途径的网络化。要改变目前企业参与还停留在灾后捐款捐物的低水平状态,重要途径就是拓宽参与渠道,做到紧急救援、过渡安置、恢复重建与常态减灾各阶段的的全程参与,在此过程中不断拓展新的参与方式,提高参与水平。同时通过与政府、非政府组织合作,并深度融入社区与国家灾害管理体系,实现网络化参与,不断提高参与的深度与广度,以此提高企业应急协同能力。

3.加强基于战略优势的企业参与灾害管理能力建设,使灾害参与同提高企业长期竞争潜力相结合,实现企业灾害参与的战略化。从战略角度看,如果企业将其拥有的资源、专业知识与洞察力投入到有益于社会的活动之中,企业社会责任就有可能成为推动社会取得重大进步的强大动力。[38]汶川地震以来,尽管我国企业的灾害参与意愿和灾害管理能力都有所提高,但整体参与水平仍然不高,甚至将灾害参与作为“慈善秀”,重要原因在于不能从战略优势的高度思考企业的灾害参与活动。战略优势理论认为,企业所从事的社会活动应与自身业务密切相关并有利于改善自身竞争环境,因为任何一个企业都没有足够的资源和能力来解决所有的社会问题,故只能选取和自身业务有交叉的社会问题来解决。参与灾害管理也是如此。企业只有参与那些能够跟自身核心业务密切相关,能够充分发挥自身优势的灾害领域,才能利用灾害参与活动改善自己的竞争环境。而灾害参与活动对竞争环境的改善则可以使社会目标和企业的经济目标有机统一,并能使企业的长远业务前景得到改善。当然,要做到这一点并非易事,需要对自身的竞争优势进行深入而系统的分析,确定自身的战略优势,在此基础上积极而审慎地开展灾害参与等各项企业社会责任工作。

对于企业而言,灾害参与远非只是捐几个钱或开几张支票那么简单,企业需要制定明确的量化目标,且不断跟踪行动结果。从采取行动层面的捐款捐物,转化为关注项目层面的深度参与,是企业参与灾害管理的基础;而从灾害响应层面的快速反应,转化为战略体系层面的统筹兼顾,则是企业激活社会责任,提高灾害参与水平与层次的根本方向,从而使企业的灾害参与实现共享价值——在促进经济发展和社会进步的同时,也促进了企业发展。惟其如此,企业灾害参与行为才能得以持续且实现价值最大化。

[1] 私营部门(private sector)是与公共部门相对的一个概念,指的是产权清晰、追求自身利益的组织,包括私有且不构成政府组成部分的组织、盈利性和非营利性公司、合伙制企业和慈善机构。企业是最典型的私营部门(刘戒骄、王德华《私部门责任与中国商业贿赂蔓延之谜》,《中国工业经济》2014年第8期)。因此,为了表达的顺畅与简洁,本文一般用“企业”代替“私营部门”。本文所说的企业,在国内主要指民营企业,而不包括国有企业。

[2] Ryan Scott.How Hurricane Katrina Changed Corporate Social Responsibility Forever.Huffington Post,Aug 26, 2015.

[3] Zhang Haibo,Patterns of Interorganizational Collaboration in Natural Disaster Response in China:A Case Study on Organizational Response Network of the Ya'an Earthquake in 2013, Proceedings of 2013 International Conference on Public Administration(9th)(Volume 1).

[4] 杨安华:《政府在企业参与灾害管理中的作用》,载洪毅主编《应急体系规划与应急管理创新》,国家行政学院出版社2016年版,第188页。

[5] 何增科、萧延中:《多难兴邦:汶川地震见证中国公民社会成长》序言,北京大学出版社,2009年版。

[6] 陶鹏、薛澜:《论我国政府与社会组织应急管理合作伙伴关系的建构》,《国家行政学院学报》2013年3期。

[7] 叶笃初:《生命第一与举国体制》,《理论导报》2008年第6期,第4页。

[8] 姚冬琴、赵磊:《驰援芦山,企业有力量》,《中国经济周刊》2013年16期。30-34.

[9] 刘忠祥主编:《基金会蓝皮书:中国基金会发展报告(2014) 》,社会科学文献出版社,2015年出版,第2页。

[10] 芦山地震的数据截止到2013年5月3日。参见张强《灾害应对中的社会组织参与》,载杨团主编《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2014)》,社会科学文献出版社,2014年出版,第183页;张强《灾害治理:从汶川到芦山的中国探索》,北京大学出版社,2015年,第10页。另外,据学者对2013年中国民营企业大额捐款接收方构成的分析显示,各类基金会接收捐赠占整体的3/4,总额超过110亿元,各级政府接收善款仅占整体的5%。参见张其伟、章高荣《2013中国大额捐赠发展报告》,载杨团主编《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2014)》,社会科学文献出版社,2014年出版,第167页。

[11] 吴金勇、朱汐、伏昕:《捐,新阶层的善》,《中国企业家》2013年第5期。

[12] 灾害发生时,最需要的就是有救援能力的救援队和食品物资,如三一重工派遣的救援队和金锣捐赠“火腿肠”,这都是此时最需。

[13] 主要包括搜狐寻人平台、谷歌寻人平台、百度寻人平台、360搜索寻人平台,以及腾讯微信推出“雅安地震救助”公众账号。

[14] 华夏应急救灾中心:《四川雅安“4·20”地震华夏救灾简报》第2期。

[15] 华夏应急救灾中心:《四川雅安“4·20”地震华夏救灾简报》第6期。

[16] 建设型扶贫:以玉树、舟曲灾后重建中试点运营的灾后小额贷款、蔬菜大棚基地、农贸交易市场、运输车队等项目为代表,打破以往一次性捐助的局限性,为当地民众提供自主经营项目,帮助他们实现经济创收,进而从根本上促进区域经济的可持续发展。资料来源:加多宝集团:《加多宝公益白皮书》,2013年5月7日发布。http://www.jdb.cn/heart/bps.aspx。

[17] 顾林生主编:《创新与实践:4.20芦山强烈地震雅安灾后恢复重建案例》,四川大学出版社,2016年,第4页。

[18] 张海波、童星:《中国应急管理结构变化及其理论概化》,《中国社会科学》,2015年第3期。

[19] 闪淳昌主编:《应急管理:中国特色的运行模式与实践》,北京师范大学出版社,2011年版;郭虹、钟平:《鲁甸抗震:政府主导社会组织协同机制发挥更大力量》,载杨团主编《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2014)》,社会科学文献出版社,2014年出版,第246-253页。

[20] 民政部:《关于支持引导社会力量参与救灾工作的指导意见》,《中华人民共和国国务院公报》2016年第6期:64-70页。

[21] 民政部救灾司副司长杨晓东解读《指导意见》时指出,这是政府主管部门首次将社会力量参与救灾工作纳入政府规范体系。转引自《引导社会力量有序参与提高救灾工作整体水平——解读<关于支持引导社会力量参与救灾工作的指导意见>》,《中国社会工作》2015年11(上)。

[22] 2015年10月8日,民政部印发《关于支持引导社会力量参与救灾工作的指导意见》指出,“随着我国经济社会快速发展,社会力量参与救灾的热度持续高涨,逐渐发展成长为救灾工作的一支重要力量,尤其是汶川地震、玉树地震、芦山地震、鲁甸地震等重特大自然灾害发生后,大量社会组织、社会工作者、志愿者、爱心企业等社会力量主动参与现场救援、款物捐赠、物资发放、心理抚慰、灾后恢复重新构建等工作,展现了社会力量组织灵活和服务多样的优势,发挥了重大作用。”

[23] 转引自张春华:《减灾救灾产业链上企业不可或缺》,《WTO经济导刊》2009年1期。

[24] 吴婧等:《业务持续规划及其在我国防灾事业的应用展望》,《灾害学》2015年第1期:181-186。

[25] Zhang Haibo et al.The Emergence of an Adaptive Response Network: The April 20, 2013 Lushan,China Earthquake.Safety Science?,Vol.90, December 2016, 14-23.

[26] 张秀兰等:《抗震救灾中NGO的参与机制研究》,北京师范大学工作论文,2008年。

[27] 吕倩:《危机响应中的多元参与:以芦山地震为例》,南京大学硕士论文,2015年。

[28] 波特等将企业社会责任分为反应型的和战略型的两种。反应型企业社会责任包括两个方面:(1)做一个良好的企业公民,参与解决普通社会问题,比如进行公益性捐助;(2)减轻企业价值链活动对社会造成的损害,如妥善处理废物排放。而战略型社会责任,则是寻找能为企业和社会创造共享价值的机会,它包括价值链上的创新。另外,企业还应在自己的核心价值主张中考虑社会利益,使社会影响成为企业战略的一个组成部分。参见Michael E.Porter and Mark R.Kramer. Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, 2006(12): 78-92.

[29] Kathleen Tierney. Disaster governance: Social, political, and economic dimensions. Annual Review of Environment and Resources, 2012, 37: 341-363.

[30] Brent McKnight and M K.Linnenluecke. How Firm Responses to Natural Disasters Strengthen Community Resilience A Stakeholder-Based Perspective. Organization & Environment, 2016, 29(3):290-307.

[31] 有关对私营部门在灾害管理中作用与职责的规定,详情可参见US.Department of Homeland Security.The National Response Framework,Washington, DC.,2008.p18-19。之后,又对该框架做了两次修订。美国私营部门在9.11事件应对尤其是恢复重建中的作用就已开始凸显,而且,政府与私营部门的合作也变得密切起来,以至于“为了履行必要的灾害管理功能,私营部门与公共部门频繁互动。因此,公共和私营部门之间的界限已经变得模糊、消失,甚至可能是人为的了”。参见David A.McEntire, et al. Business Responses to the World Trade Center Disaster: A Study of Corporate Roles, Functions, and Interaction with the Public Sector.In Beyond September 11th: An Account of Post-Disaster Research, J. Monday, ed. University of Colorado: Boulder, CO. 2003. p.453.

[32] Canada's National Disaster Mitigation Strategy,https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mtgtn-strtgy/mtgtn-strtgy-eng.pdf.

[33] Atyia Martin and Jim Williams. Public-private partnership from theory to practice: Walgreens and the Boston Public Health Commission supporting each other before and after the Boston bombings. Journal of Business Continuity & Emergency Planning;Spring2014(3):205-220.

[34] 钟开斌:《回顾与前瞻:中国应急管理体系建设》,《政治学研究》2009年第1期。

[35] 杨安华、田一:《企业参与灾害管理:日本应对3·11地震的实践与启示》,《江海学刊》2016年第1期。

[36] 佘廉、程聪慧:《应急指挥过程中的业务持续管理研究》,《电子政务》2014年第2期。

[37] 鉴于我国企业对BCP尚未深入了解,故可采取边学边做的方式,即可以通过去欧美与日本在这方面做的比较好企业考察学习,或者请相关专家来企业进行指导,尽快制定出适合各自企业实际的业务持续计划,并在实践中通过对BCP的不断完善,努力提高企业员工的防灾意识和灾害管理能力,在此基础上不断提高企业参与灾害管理的能力。参见:杨安华、田一《企业参与灾害管理能力发展:从阪神地震到3.11地震的日本探索》,《风险灾害危机研究(第三辑)》,社会科学文献出版社,2016出版。

[38] Michael E.Porter and Mark R.Kramer. Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, 2006(12): 78-92.

(责任编辑:周建瑜)

2017-02-11

课题得到国家社科基金重大招标项目(11&ZD171) 、中国博士后科学基金特别资助项目(2014T70507)与江苏省“青蓝工程”资助。

杨安华,江苏师范大学公共管理学院教授;韩冰,江苏师范大学公共管理学院硕士研究生。

C29

A

1008-5955(2017)01-0091-08