埋嵌式塑料网带状沙障的固沙效应及其应用前景

2017-04-24王强强唐进年杨自辉张剑挥郭树江

王强强,唐进年,杨自辉,张剑挥,郭树江

(1.甘肃民勤荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站,甘肃 民勤 733300;2.甘肃省荒漠化与风沙灾害防治国家重点实验室(培育基地),甘肃 武威 733000;3.中国林业科学研究院 荒漠化研究所,北京100091)

埋嵌式塑料网带状沙障的固沙效应及其应用前景

王强强1,2,唐进年3,杨自辉1,2,张剑挥1,2,郭树江1,2

(1.甘肃民勤荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站,甘肃 民勤 733300;2.甘肃省荒漠化与风沙灾害防治国家重点实验室(培育基地),甘肃 武威 733000;3.中国林业科学研究院 荒漠化研究所,北京100091)

埋嵌式塑料网带状沙障;固沙效益;应用前景

土地沙化是我国当前最为严重的生态问题,沙障作为防沙治沙的主要措施之一,在我国干旱沙区发挥了重要作用。在流动沙丘上布设埋嵌式塑料网带状沙障,能阻截近地面风沙流和增加植被覆盖度,具有良好的固沙效益。和黏土沙障、麦草方格沙障、塑料网方格沙障相比,埋嵌式塑料网带状沙障具有材料运输方便、操作技术简单、投入成本低、防护时效长、便于机械化操作、省时省力等优点,推广应用前景广阔。

土地沙化是我国当前最为严重的生态问题,第五次全国荒漠化和沙化土地监测结果显示,全国沙化土地面积为172.12万km2,占国土总面积的17.93%。植树造林和设置沙障是防沙治沙的两大基本措施[1],对于风沙灾害严重或水资源短缺等立地条件较差的干旱沙区,通过大面积植树造林来防沙治沙已不可取,沙障成为主要的固沙措施[2]。目前主要有黏土沙障、麦草方格沙障、塑料网方格沙障等,这几种沙障的推广应用对我国干旱沙区防沙治沙发挥了重要作用[3-7],但是也存在诸多问题,如:黏土沙障取土困难,用工量大,同时设置黏土沙障容易造成土壤板结,形成地表径流,阻止水分的入渗[8];麦草方格沙障材料紧缺,沙区运输材料难度大,操作复杂且防护的时效性差[9];塑料网方格沙障施工相对容易,防护时效性长,但是投入成本高[9-10];沙障作为植物固沙措施的辅助措施,经常被设置在半固定沙丘和稀疏固沙植被区,在流动沙丘上设置容易被风掏蚀和沙埋,很难在流动沙丘治理中应用[10-11]。这些因素使黏土沙障、麦草方格沙障、塑料网方格沙障在推广应用中受到限制[12]。因此,探索经济、高效、实用的治沙材料和方法显得尤为重要。笔者详细叙述了埋嵌式塑料网带状沙障的施工方法,对其固沙效果进行了试验研究,并对其应用前景进行了分析,以期为我国干旱沙区防沙治沙工程的实施和流动沙丘的治理提供新材料、新技术。

1 研究区概况

研究区选择在民勤干旱沙区,地处河西走廊东端,石羊河流域尾闾,地理位置101°59′~104°12′E、38°08′~39°26′N。区内沙漠、戈壁、盐碱滩地和低山残丘占土地面积的94.2%,绿洲占5.8%,绿洲夹在腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠之间。区内气候属于典型大陆性气候,降水稀少,气候干燥,大风天气多。年平均降水量l16.5 mm,年平均蒸发量2 359.7 mm;多西北风,多年平均大风日数26.3 d、沙尘暴日数25 d、扬沙日数37.5 d、浮尘日数29.7 d,年平均风速2.3 m/s,起沙风速大于5.0 m/s。根据民勤治沙综合试验站长期监测,试验区地下水位从1961年的2.24 m下降到2014年的23.25 m,民勤绿洲边缘生态地下水位临界范围在7~11 m[13],超过此范围所有植物都无法利用地下水;民勤绿洲多年平均降水量为116.5 mm,主要集中在7—9 月,且降雨强度小,植物利用的有效性差[14-15]。因此,地下水位的迅速下降和降水的低利用率,导致民勤绿洲边缘固沙植被大面积衰退死亡,沙尘暴频繁,生态环境严重恶化[16]。

2 研究方法

2.1 试验地选择

试验地选择在民勤治沙综合试验站西北约8 km零星分布的带状流动沙丘上,沙丘宽60~80 m,迎风坡长70~100 m,背风坡长8~15 m,沙丘顶部高3~4 m,流动沙丘上只有少量零星分布的1年生草本植物沙米(Agriophyllumsquarrosum),流动沙丘上风向约1 km为3~8 m高的流动沙丘,其间为相间分布的丘间覆沙地、粗砾质覆沙地、少量的半固定白刺沙包(盖度约3%~5%)、河滩地,地表粗糙度低,沙源丰富。

2.2 沙障材料及布设方法

埋嵌式塑料网带状沙障材料选用网宽为30 cm、孔隙度为30%的塑料网,塑料网的主要原料是高密度聚乙烯(HDPE),添加抗UV添加剂,抗紫外线能力强,可在沙漠地区恶劣的自然环境下使用10 a以上。

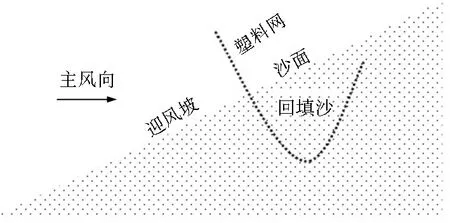

沙障布设前首先要根据当地的气象资料和沙丘、沙纹的形态特征,确定布设地主风向,然后按沙障行带的走向同主风向垂直的原则进行布设。沙障一般设置在流动沙丘迎风坡。首先,在沙面上开一条15 cm左右深的沟,沟的走向与主风向垂直,然后把塑料网拉直绷紧铺在沟内,塑料网迎风面一边露出沙面6~8 cm,回填沙子(图1),沙障行带间距为1 m。

图1 埋嵌式塑料网带状沙障设置示意

2.3 植被调查

分别在沙障布设区和对照流动沙丘(CK)上选择植被样地,于2014年10月底(植物生长末期)进行植被调查。样地设置方法是沿沙丘中线,分别在沙丘底部、中部、顶部设置2 m×2 m的观测样方,平行设置3个重复。分别调查样方内每一种植物,调查内容为:植物名、高度、冠幅、冠内盖度、株数。

2.4 风沙流结构及流量观测

在2014年4月,分别在沙障布设区和对照流动沙丘上沿沙丘中线在沙丘底部、中部、顶部分别设置风沙流结构监测仪,采用风向跟踪滤袋式积沙仪分层收集和测定近地面0~30 cm高度气流层内(每层2 cm×2 cm,共15 层)的输沙量及风沙流结构。在达到起沙风速以上风速时,将积沙仪埋设于待测的样地(下口底部与地面平齐),观测开始时记录时间并同时打开积沙仪的各个进沙口,观测结束时记录时间并同时关闭各个进沙口,将积沙仪带回实验室,用1/1 000 g感量的电子天平称量每个积沙仪各个高度层内的沙样质量。

3 固沙效应分析

长期以来,风沙灾害防治技术一直是沙漠化及其治理研究的主要内容,通过设置沙障等工程措施不仅能防止风沙流造成的危害,而且是生态治理和退化生态系统恢复的重要组成部分[17-18]。

3.1 风沙流结构变化特征

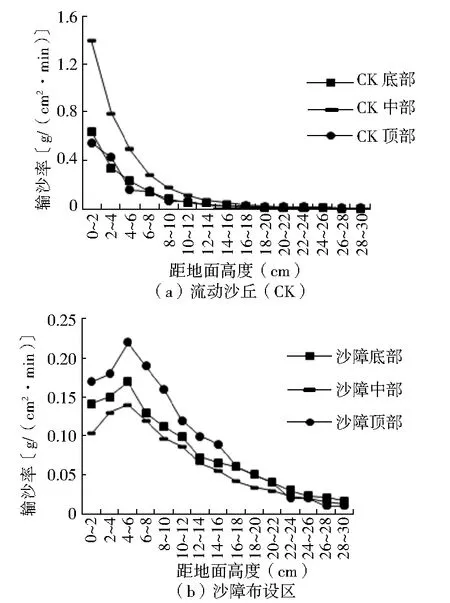

在对照流动沙丘上,随着高度的增加,近地面0~30 cm高度内输沙率逐渐减少,在0~16 cm高度内,沙丘中部输沙率最高,沙丘底部和顶部输沙率基本接近,在16~30 cm高度内,沙丘底部、中部、顶部输沙率基本接近(见图2)。而在沙障区,随着高度的增加,近地面0~30 cm高度内输沙率呈现先增加后减少的趋势,输沙率在4~6 cm高度达到最大,总的输沙率沙丘底部>沙丘顶部>沙丘中部(见图2)。

图2 流动沙丘(CK)和沙障布设区不同

3.2 阻沙效益分析

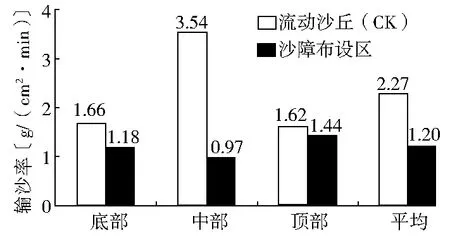

监测表明,流动沙丘底部、中部、顶部0~30 cm高度输沙率分别为1.66、3.54、1.62 g/(cm2·min),平均输沙率为2.27 g/(cm2·min);而沙障布设区沙丘底部、中部、顶部三个部位0~30 cm高度输沙率分别为1.18、0.97、1.44 g/(cm2·min),平均输沙率为1.20 g/(cm2·min)(见图3)。设置沙障后,沙丘中部输沙率变化最大。

图3 流动沙丘和沙障布设区不同部位输沙率对比

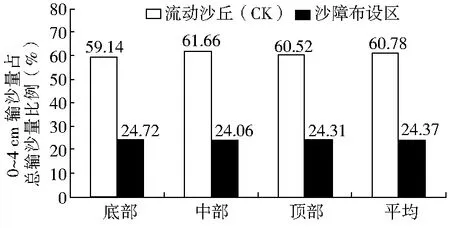

在流动沙丘上,风沙流主要集中在0~4 cm高度,这与王自龙等[19]的研究结论基本相符。和0~30 cm高度内总输沙量相比,对照流动沙丘不同位置0~4 cm高度输沙量占总输沙量百分比依次为:沙丘底部59.14%、沙丘中部61.66%、沙丘顶部60.52%,平均60.78%;而沙障布设区不同位置0~4 cm高度输沙量占总输沙量百分比依次为:沙丘底部24.72%、沙丘中部24.06%、沙丘顶部24.31%,平均24.37%(见图4)。

图4 流动沙丘和沙障布设区0~4 cm输沙量

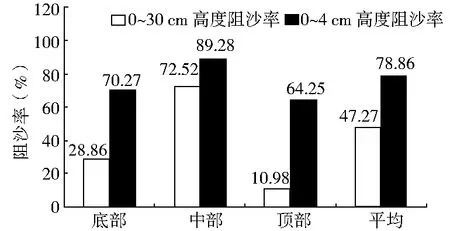

与对照流动沙丘相比,沙障布设区沙丘底部、中部、顶部三个部位阻沙率不同。在0~30 cm高度内,阻沙率沙丘中部(72.52%)>沙丘底部(28.86%)>沙丘顶部(10.98%),平均阻沙率为47.27%;在0~4 cm高度内,阻沙率沙丘中部(89.28%)>沙丘底部(70.27%)>沙丘顶部(64.25%),平均阻沙率为78.86%(见图5)。埋嵌式塑料网带状沙障对0~4 cm高度流沙的阻截作用明显。

图5 沙障布设区0~4 cm和0~30 cm高度的阻沙率对比

3.3 植被变化特征

在对照流动沙丘上,植被平均盖度为11.07%,而在沙障布设区,植被平均盖度为37.90%,沙障区较对照区植被盖度显著增加,增加了26.83百分点。沙障区和对照区沙丘不同部位植被盖度差异显著(见表1):在对照区,植被盖度依次为沙丘顶部(16.54%)>沙丘底部(14.89%)>沙丘中部(1.79%),而在沙障区,植被盖度依次为沙丘中部(62.88%)>沙丘底部(30.34%)>沙丘顶部(20.48%)。随着沙障的布设,植物种增加:在对照区,植被主要以一年生草本植物沙米为主(平均盖度11.06%),仅有少量的一年生草本植物盐生草(平均盖度0.01%);而在沙障区,沙米平均盖度为28.63%,盐生草平均盖度为7.83%,多年生草本植物芦苇平均盖度为1.44%。沙障的设置,固定了流沙,使沙面稳定,同时减少了因风蚀引起的土壤水分和养分的流失,促进了一年生草本植物沙米和盐生草的种子萌发和幼苗定居,为多年生草本植物芦苇等的定居提供了有利的生境条件。

表1 沙障布设区和对照流动沙丘迎风坡不同位置植被特征

4 应用前景分析

近年来我国防沙治沙工作取得显著成效,但土地沙化仍是我国最严重的生态问题,也是重大的民生问题。2013年3月颁布的《全国防沙治沙规划(2011—2020年)》,规划到2020年使全国一半以上可治理沙化土地得到治理。这一规划的实施,为埋嵌式塑料网带状沙障推广应用提供了广阔的市场。

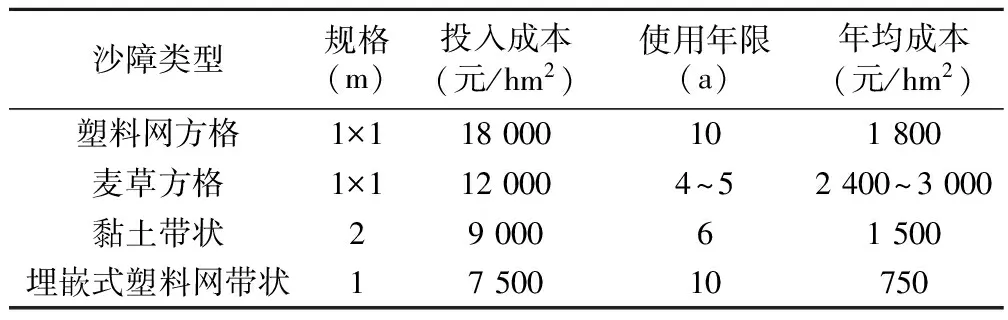

控制防沙治沙工程投入的成本是优先考虑的因素。埋嵌式塑料网带状沙障投入成本和年均成本均低于塑料网方格沙障、麦草方格沙障、黏土沙障(见表2)。

表2 不同类型沙障投入成本估算

节省时间和劳动力投入是防沙治沙工程实施需要考虑的另一重要因素。由于干旱沙区在夏、秋季节天气炎热,同时正值农忙时节,存在雇工难的问题,所以沙障设置时间必须选择在天气较凉爽和农闲的冬、春季节,再加上冬季冻土层和春季风沙天气的影响,适合设置沙障的时间很短,不论麦草沙障、黏土沙障,还是塑料网方格沙障,都需要耗费大量人力和时间,给工程的实施带来困难,而埋嵌式塑料网带状沙障便于机械化操作(已发明了铺设机械,专利名称:一种双工位网膜沙障铺设机;专利号:ZL 201410476816.1)。在用工费用逐年增加的背景下,埋嵌式塑料网带状沙障便于机械化操作,不仅省时省力,还会大大减少投入成本。

综上所述,埋嵌式塑料网带状沙障不仅具有削减近地面风沙流、稳定沙面、促进植被生长的生态作用,而且设置成本低、防护时效长、便于机械化操作、省时省力,具备了在沙漠治理中大面积推广应用的基本条件。

5 讨论与结论

(1)和对照流动沙丘相比,埋嵌式塑料网带状沙障具有阻沙作用,0~30 cm高度阻沙率为47.27%,流动沙丘风沙流主要集中在0~4 cm高度内,而埋嵌式塑料网带状沙障对0~4 cm高度流沙的阻截作用明显,阻沙率为78.86%。

(2)埋嵌式塑料网带状沙障有效固定了流沙,使沙面稳定,减少了因风蚀引起的土壤水分和养分的流失,促进了一年生草本植物种子萌发和幼苗定居,为多年生草本植物的定居提供了有利的生境条件,和对照流动沙丘相比,沙障区植被盖度增加了26.83百分点。

(3)埋嵌式塑料网带状沙障具有材料运输方便、操作技术简单、投入成本低、防护时效长、便于机械化操作、省时省力等优点,可为风沙灾害区流沙治理发挥作用。

(4)埋嵌式塑料网带状沙障适合在单一主风向地区流动沙丘上布设,多风向条件下容易被风掏蚀,需要对材料和设置方式进行进一步改进和完善。首先,对沙障材料进行改进,将沙障衬于沙面以下的塑料网加塑料薄膜,防止大风天气沙障抖动引起漏沙,导致沙障被风吹损,同时,对沙障露出沙面的塑料网进行加筋处理(已获得实用新型专利,专利名称:尼龙网沙障;专利号:ZL 201420473440.4),在风力作用下使露出沙面的塑料网竖立起来,达到阻沙的目的;其次,对沙障设置方式进行优化,在沙丘底部沙障前设置高立式拦沙网,解决沙丘底部沙障被沙埋的问题,同时,在沙障区左右两侧进行加固,防止其他风向条件下沙障边缘被风掏蚀,在沙丘中部坡度较大区域和沙丘顶部增加塑料网行带的密度,从而解决被风掏蚀的问题。

[1] 曹波,孙保平,高永,等.高立式沙柳沙障防风效益研究[J].中国水土保持科学,2007,5(2):40-45.

[2] 袁立敏,高永,汪季,等.沙袋沙障对流动沙丘地表风沙及植被恢复的影响[J].水土保持通报,2014,34(1):46-50.

[3] 马瑞,王继和,屈建军,等.不同结构类型棉秆沙障防风固沙效应研究[J].水土保持学报,2010,24(2):48-51.

[4] 屈建军,凌裕泉,俎瑞平,等.半隐蔽格状沙障的综合防护效益观测研究[J].中国沙漠,2005,25(3):329-335.

[5] 汪万福,王涛,樊锦诗,等.敦煌莫高窟顶尼龙网栅栏防护效应研究[J].中国沙漠,2005,25(5):640-648.

[6] 张克存,屈建军,俎瑞平,等.不同结构的尼龙网和塑料网防沙效应研究[J].中国沙漠,2005,25(4):483-487.

[7] 刘虎俊,王继和,李毅,等.塑料网方格沙障对新月形沙丘迎风坡的风沙流影响[J].水土保持学报,2011,25(5):26-29,34.

[8] 马全林,王继和,朱淑娟.降水、土壤水分和结皮对人工梭梭(Haloxylonammodendron)林的影响[J].生态学报,2007,27(12):5057-5067.

[9] 孙涛,刘虎俊,朱国庆,等.3种机械沙障防风固沙功能的时效性[J].水土保持学报,2012,26(4):12-16,22.

[10] 马全林,王继和,詹科杰,等.塑料方格沙障的固沙原理及其推广应用前景[J].水土保持学报,2005,19(1):36-39,58.

[11] 常兆丰,仲生年,韩福桂,等.粘土沙障及麦草沙障合理间距的调查研究[J].中国沙漠,2000,20(4):455-457.

[12] 李瑞军,王继和,李毅,等.栅栏式棉秆沙障的防风固沙效益研究[J].甘肃农业大学学报,2009,44(4):99-102.

[13] 杨自辉,方峨天,刘虎俊,等.民勤绿洲边缘地下水位变化对植物种群生态位的影响[J].生态学报,2007,27(11):4900-4906.

[14] 常兆丰,仲生年,韩福贵,等.民勤沙区主要植物群落退化特征及其演替趋势分析[J].干旱区研究,2008,25(3):382-388.

[14] 李丁,马金珠,南忠仁.民勤盆地地下水水位下降特征与可持续利用评价[J].中国沙漠,2004,24(6):734-738.

[16] 常兆丰,韩福贵,仲生年,等.民勤沙区人工梭梭林自然稀疏过程研究[J].西北植物学报,2008,28(1):147-154.

[17] 马全林,王继和,刘虎俊,等.机械沙障在退化人工梭梭林恢复中的应用[J].干旱区研究,2005,22(4):526-531.

[18] 韩致文,王涛,董治宝,等.风沙危害防治的主要工程措施及其机理[J].地理科学进展,2004,23(1):13-21.

[19] 王自龙,赵明,冯向东,等.民勤绿洲外围不同下垫面条件下风沙流结构的观测研究[J].水土保持学报,2009,23(4):72-75.

(责任编辑 徐素霞)

林业公益性行业科研专项(201404306);国家自然科学基金项目(41262008);甘肃省基础研究创新群体计划项目(1506RJIA155);甘肃省科技支撑计划项目(1204FKCA125)

S157

A

1000-0941(2017)04-0035-04

王强强(1981—),男,甘肃天水市人,副研究员,硕士,主要从事荒漠生态和荒漠化防治研究;通信作者唐进年(1970—),男,甘肃古浪县人,研究员,博士研究生,主要从事荒漠化防治研究。

2016-05-19