子弟书说唱文学中牡丹意象的表演功能

——兼谈子弟书对于还珠楼主创作的启发

2017-04-21施燕妮

王 立,施燕妮

(大连大学 语言文学研究所,大连 116622)

子弟书说唱文学中牡丹意象的表演功能

——兼谈子弟书对于还珠楼主创作的启发

王 立,施燕妮

(大连大学 语言文学研究所,大连 116622)

“花中之王” 牡丹历来有“国色天香”“富贵之花”美誉,子弟书唱本将中原牡丹文化既有的“女神(女仙)”追慕情结,赋予了满族民俗特征,形成大致八类互有联系的形象结构及功能。在中原文化满族化的过程中,子弟书承继了汉文化中牡丹意象的女性性别象征意味,突出了牡丹意象之于男女情爱表现尤其跨越人仙(鬼、妖)之恋的特长,通过神仙道化思想的展演,在说唱者与听众的结构性力场中,表现出清代中晚期“盛时不再”的感伤、困于“八旗生计”的满族下层民众萧索悲凉的情怀。但作为清代满族说唱曲艺活化石的子弟书,因其创作者、演唱者以及观众主要是“八旗子弟”,在族群观念接受与传播过程中有意无意间“取形忘神”,在说唱者与观众构成的互动链条中强化了“牡丹意象”的文化道具功能和满族人本诸等级观念。

牡丹意象;满族子弟书;题材改编;还珠楼主;主题学

牡丹,在我国是花中之王,历来有“国色天香”“富贵之花”美誉。何以在民国还珠楼主创作中那样偏爱牡丹意象,这不仅有着悠久的历史渊源,如北齐杨子华以牡丹入画,植物牡丹开始进入艺术领域,唐代歌咏牡丹诗作纷起,宋代更出现欧阳修《洛阳牡丹记》、陆游《天彭牡丹谱》等篇章,成为还珠楼主创作的远源[1],其中较为贴近还珠楼主时代的,无疑还有被他一再称道的满族子弟书,即他所撰写的《韩小窗》即子弟书代表作家。子弟书作为满族特殊阶层的演唱艺术,文本中的“牡丹意象”具有书写模式、艺术象征多种功能。寻究以牡丹意象为代表的文化传播演绎,意象道具的表演功能,可深度了解创作者在他者文化审视中截取意象内涵的规律,说唱者与观众间情感互动的艺术张力,以及与之对应的族群间文化交融和社会文化网络结构整合价值。而清代满族族群的文化价值取向,在子弟书创作者、说唱者与观众的喜怒哀乐展演中蔓延。

一、子弟书中牡丹意象的分布与类别

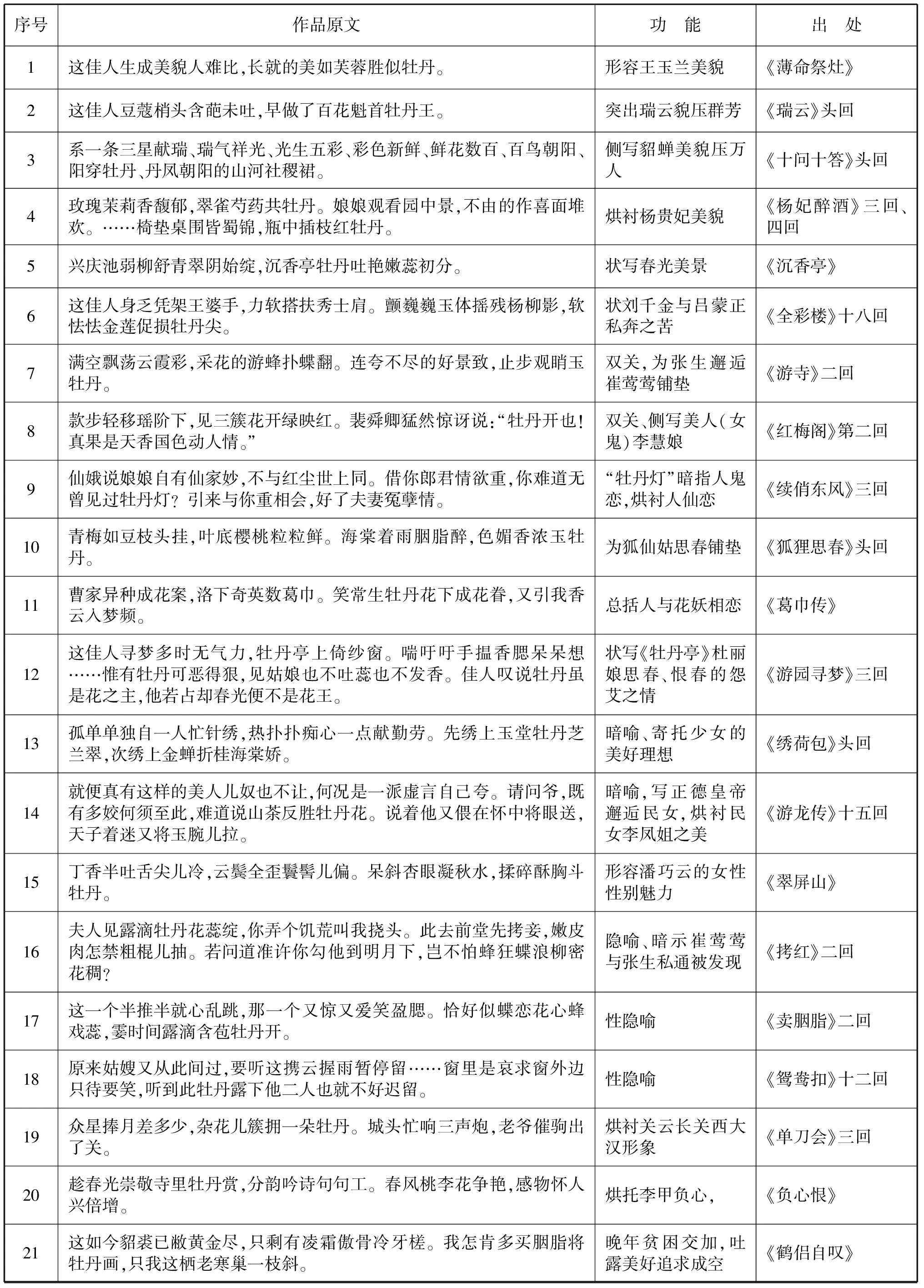

牡丹意象,为满族说唱文学子弟书的作者们所偏爱,这表现在该意象内蕴丰富且又相对分布广泛,对于中原汉族为主的传统牡丹文化的全面继承与拓展发挥,大致可分八类:

序号作品原文功 能出 处1这佳人生成美貌人难比,长就的美如芙蓉胜似牡丹。形容王玉兰美貌《薄命祭灶》2这佳人豆蔻梢头含葩未吐,早做了百花魁首牡丹王。突出瑞云貌压群芳《瑞云》头回3系一条三星献瑞、瑞气祥光、光生五彩、彩色新鲜、鲜花数百、百鸟朝阳、阳穿牡丹、丹凤朝阳的山河社稷裙。侧写貂蝉美貌压万人《十问十答》头回4玫瑰茉莉香馥郁,翠雀芍药共牡丹。娘娘观看园中景,不由的作喜面堆欢。……椅垫桌围皆蜀锦,瓶中插枝红牡丹。烘衬杨贵妃美貌《杨妃醉酒》三回、四回5兴庆池弱柳舒青翠阴始绽,沉香亭牡丹吐艳嫩蕊初分。状写春光美景《沉香亭》6这佳人身乏凭架王婆手,力软搭扶秀士肩。颤巍巍玉体摇残杨柳影,软怯怯金莲促损牡丹尖。状刘千金与吕蒙正私奔之苦《全彩楼》十八回7满空飘荡云霞彩,采花的游蜂扑蝶翻。连夸不尽的好景致,止步观睄玉牡丹。双关,为张生邂逅崔莺莺铺垫《游寺》二回8款步轻移瑶阶下,见三簇花开绿映红。裴舜卿猛然惊讶说:“牡丹开也!真果是天香国色动人情。”双关、侧写美人(女鬼)李慧娘《红梅阁》第二回9仙娥说娘娘自有仙家妙,不与红尘世上同。借你郎君情欲重,你难道无曾见过牡丹灯?引来与你重相会,好了夫妻冤孽情。“牡丹灯”暗指人鬼恋,烘衬人仙恋《续俏东风》三回10青梅如豆枝头挂,叶底樱桃粒粒鲜。海棠着雨胭脂醉,色媚香浓玉牡丹。为狐仙姑思春铺垫《狐狸思春》头回11曹家异种成花案,洛下奇英数葛巾。笑常生牡丹花下成花眷,又引我香云入梦频。总括人与花妖相恋《葛巾传》12这佳人寻梦多时无气力,牡丹亭上倚纱窗。喘吁吁手揾香腮呆呆想……惟有牡丹可恶得狠,见姑娘也不吐蕊也不发香。佳人叹说牡丹虽是花之主,他若占却春光便不是花王。状写《牡丹亭》杜丽娘思春、恨春的怨艾之情《游园寻梦》三回13孤单单独自一人忙针绣,热扑扑痴心一点献勤劳。先绣上玉堂牡丹芝兰翠,次绣上金蝉折桂海棠娇。暗喻、寄托少女的美好理想《绣荷包》头回14就便真有这样的美人儿奴也不让,何况是一派虚言自己夸。请问爷,既有多姣何须至此,难道说山茶反胜牡丹花。说着他又偎在怀中将眼送,天子着迷又将玉腕儿拉。暗喻,写正德皇帝邂逅民女,烘衬民女李凤姐之美《游龙传》十五回15丁香半吐舌尖儿冷,云鬓全歪鬟髻儿偏。呆斜杏眼凝秋水,揉碎酥胸斗牡丹。形容潘巧云的女性性别魅力《翠屏山》16夫人见露滴牡丹花蕊绽,你弄个饥荒叫我挠头。此去前堂先拷妾,嫩皮肉怎禁粗棍儿抽。若问道准许你勾他到明月下,岂不怕蜂狂蝶浪柳密花稠?隐喻、暗示崔莺莺与张生私通被发现《拷红》二回17这一个半推半就心乱跳,那一个又惊又爱笑盈腮。恰好似蝶恋花心蜂戏蕊,霎时间露滴含苞牡丹开。性隐喻《卖胭脂》二回18原来姑嫂又从此间过,要听这携云握雨暂停留……窗里是哀求窗外边只待要笑,听到此牡丹露下他二人也就不好迟留。性隐喻《鸳鸯扣》十二回19众星捧月差多少,杂花儿簇拥一朵牡丹。城头忙响三声炮,老爷催驹出了关。烘衬关云长关西大汉形象《单刀会》三回20趁春光崇敬寺里牡丹赏,分韵吟诗句句工。春风桃李花争艳,感物怀人兴倍增。烘托李甲负心,《负心恨》21这如今貂裘已敝黄金尽,只剩有凌霜傲骨冷牙槎。我怎肯多买胭脂将牡丹画,只我这栖老寒巢一枝斜。晚年贫困交加,吐露美好追求成空《鹤侣自叹》

序号作品原文功 能出 处22到后来牡丹开罢石榴放,荷花儿谢后海棠红。又谁知韶华有限悠然去,晚景无多一旦空。抒发韶华难留的感伤《黛玉悲秋》23见庭前桃杏无花芍药坠,芝兰减色牡丹残。状写晚春景物萧索《荷花记》二回24一枝枝芍药凋残堆败叶,一丛丛牡丹憔悴剩枯根。牡丹枯状家道中落《旧院池馆》25这时节园内牡丹开正盛,姚黄魏紫异样芳芬。这老儿对花独酌一人自赏,千般爱恋不忍离分。……众人见牡丹丰彩齐夸赞,衙内说你赏这样鲜花不去约人。牡丹作为神仙道化思想载体《花叟逢仙》头回

由上可见,子弟书作者对于牡丹,有着不约而同的偏爱,当被视为中原汉文化传播北渐的一个时代的文学缩影。

首先,以牡丹形容女性人物的美貌。例1、例2、例3、例4中,写王玉兰不仅博学而忠奸分明,且容貌“胜似牡丹”;瑞云貌亚群芳,两个历史上的美人貂蝉、杨贵妃之美貌,也离不开牡丹烘衬。

其次,以牡丹写春色美景,影射女性美貌。例5、例6、例7中,《沉香亭》写怡人春色,牡丹吐艳,是此处代表性景观之一;《全彩楼》以牡丹借代佳人刘千金的“软怯怯金莲”,状写男女私奔的苦中有乐。《游寺》则写出情种张生在“好景致”的观照中,驻足端详的竟也是“玉牡丹”(美人)。

其三,以牡丹暗喻鬼灵精怪的外在美。例8、例9、例10、例11,则写的是人与异类相恋,在男性为中心的社会心理支配下,无一例外地是叙述男人与女性精灵(鬼怪)的邂逅相逢。《红梅阁》取材于明代周朝俊《红梅记》传奇,写裴舜卿惊赞于牡丹花开,实是“见个俏佳人(女鬼李慧娘)”才真正达到“天香国色动人情”的境界。《续俏东风》所写的“不与红尘世上同”的“异空间”之恋,实为借助瞿佑《剪灯新话·牡丹灯记》中的“牡丹灯”意象,引出无怨无悔的人鬼恋之“冤孽”。《狐狸思春》的“色媚香浓玉牡丹”当属借花写人。《葛巾传》是人所共知的常生(常大用)在牡丹花下邂逅牡丹精葛巾这一“异种”的故事。何以偏偏在牡丹花开之时,有这样的浪漫事件发生?这与牡丹意象固有的超现实质性有关,“仙品”之花构设出一种仙凡交往互动的神秘氛围。

其四,以牡丹做比,暗示对情爱的向往。例12、例13、例14、例15中,《游园寻梦》敷衍了汤显祖《牡丹亭》穿越死生之隔的故事,“惟有牡丹可恶”,写出了佳婿难求的杜丽娘的恨春、怨春之忱,“因知人事不可勉强”,归结到女性审美主体本身的内结构问题,这特别能为喜爱塑造女剑仙形象的还珠楼主敏感地觉察到[2]。《绣荷包》以孤独中的女性绣“玉堂牡丹芝兰翠”等,寄托美好的爱情理想。《游龙传》写明代正德皇帝邂逅民女李凤姐,惯于欣赏宫中富贵雍容的“牡丹花”,自然感觉“山茶”新鲜,并无贬低牡丹之意,而是以此强调雅俗异趣的审美品味。《翠屏山》敷衍水浒故事,牡丹状写出潘巧云的女性魅力,暗示出美的被毁灭的可悲结局。

其五,将牡丹意象作为性隐喻,如例16、例17、例18中。《拷红》敷衍了《西厢记》故事,沿用该剧隐喻写出了老夫人发现了莺莺体态变化。《卖胭脂》把巫山、阳台之梦具体含蓄地表现出来。《鸳鸯扣》则借助偷听母题运用了这一隐喻。在牡丹文化圈的特定语境中,借助牡丹意象的高情雅致,隐喻实际上显得婉曲而优雅。

其六,牡丹意象出乎寻常地与男性人物搭配起来,如例19、例20、例21有些“异类”意味,即《单刀会》以周仓、关平、廖化、马良、赵累众星捧月般地陪伴在关公(关云长)周围,犹如“杂花儿簇拥一朵牡丹”。《负心恨》写:李十郎(李甲)对霍小玉始乱终弃,赏牡丹之感物怀人,实际上感怀的是一场失落的爱情。《鹤侣自叹》的作者是一位下层侍卫,他晚年贫寒中凄楚悲凉的回忆,也以不肯画牡丹表达老境相侵下的心灰意冷。与下面几个文本类似,这类作品中“牡丹”乐曲的变奏,特别突出地反映了连年征战结束后,众多满族下层文人沦为城市贫民之后的“八旗生计”问题。

其七,牡丹代表了由盛及衰、不可逆转的情势带给人的失落、痛惜感,如例22、例23、例24、例25中。《黛玉悲秋》的“牡丹开罢”写的是青春逝去、韶华难留、爱情成空。《荷花记》的“牡丹残”是众花卉萧条之一。《旧院池馆》“丛丛牡丹憔悴剩枯根”,写春梅眼中的西门庆家破人亡后院馆的破败情景。

其八,《花叟逢仙》,叙写秋先因爱护牡丹而得道成仙故事。本事源于冯梦龙《醒世恒言·灌园叟晚逢仙女》,而侧重人藉服食鲜花成仙宗教因素,舍弃原有的文人与花草生命本体价值平等理念。

当然,上述牡丹意象的寓意及其象征隐喻,在具体文本中,往往并非是孤立单一的审美指向,而每多交叉融合,杂多而专一地体现了满族民众的生态理想与审美情趣。而总体说特点有三:基本承继了牡丹意象的女性性别象征意味及其象征隐喻倾向;突出了牡丹意象之于男女情爱表现的尤其跨越人仙(鬼、妖)之恋的特长;较为浓郁地体现出清代中晚期“盛时不再”的感伤思潮,尤其是困于“八旗生计”的满族下层民众萧索悲凉的情怀,这为深切同情“八旗生计”的还珠楼主李寿民所特别认同。

二、子弟书《葛巾传》的性别价值倾向

子弟书《葛巾传》改编自《聊斋志异·葛巾》。贾静波指出:“《葛巾传》将葛巾设梯邀会常生、常生旅资耗尽葛巾赠银以及贼寇临门时二女的从容表现略去,这样人物就不如原著显得丰满,尤其葛巾玉版在贼寇面前的镇定自若是可以凸显她们的高贵气质与风度的。”[5]从情节设置、场面表现看的确如此,不过,子弟书还有着较之原著更为复杂、微妙的同中之异。《葛巾》一篇也是未能例外。

基于上述原因,本文提出了一个线性卡尔曼滤波器.该滤波器与MDS相结合来跟踪传感器网络节点的位置,给出了一种在测量对应的成对距离时寻找节点变化位置的有效方法,并据此设计了KL滤波器,以实现对室内机器人在传感器网络下的精确定位.

子弟书,全称“八旗子弟书”或“清音子弟书”、“子弟段儿”,是清代北方打击乐为主要伴奏乐器的曲艺形式,可并入“鼓词”艺术里,也称“单鼓词”,是接受了中原汉文化之后的满族民间作品,熔铸了民族情感与时代之音。震钧《天咫偶闻》称:“旧日鼓词,有所谓子弟书者,创始于八旗子弟。”由乾隆年间到光绪末年,盛行于北京、天津、东北等地约200年时间。台湾学者陈锦钊先生认为,现存子弟书大约当在五百种以上*北京市民族古籍整理出版规划小组辑校《清蒙古车王府藏子弟书》(国际文化出版公司1994)收子弟书297种,去掉其中8种快书,有289种;张寿崇《子弟书珍本百种》(民族出版社2000)又收录98种,计387种。又据傅惜华《子弟书总目》著录,公私子弟书收藏有446种;台湾陈锦钊所编《子弟书全集》收录534种。黄仕忠、李芳、关瑾华编《子弟书全集》(社会科学文献出版社2012)后出转精,更为完备。。子弟书的题材来源,以取材于我国明清两代通俗小说、元明清三代传奇与当时北京流行的散出或京剧等故事占最多,为数在三百种以上。聊斋子弟书多为清中后期(咸丰至光绪年间)的作品,启功先生称道子弟书:“唐诗、宋词、元曲、明传奇,在韵文方面,久已具有公认的评价,成为他们各自时代的一绝。有人谈起清代有哪一种作品与以上四种杰出的文艺相媲美,我的回答是‘子弟书’。”“觉得它应叫‘子弟诗’才算名副其实。”[3]子弟书《葛巾传》,关德栋先生认为是咸丰、同治年间的作品[4],作品将原著2800多字的篇幅缩短到八百余字,情节更为紧凑,读来满口生香。开篇“名花原系美人身,修到名花必有神。……”四句很有概括性,强调了作者对牡丹花的敬爱,也将作品划分为“仙”“凡”两种境界。

子弟书的作品大都出自一些落魄的失意八旗子弟之手,他们在社会地位和生活处境等方面与蒲松龄有很多相似之处,但是由于满族子弟的身份,子弟书作者读《聊斋志异》因地位处境相似而产生理解之情外,又会将自己本民族的思想观念通过改编表现出来,为“聊斋”故事添上了一层新的含义和艺术特征。

相比之下,《聊斋志异》中的葛巾娘子较有世俗的“人情味”,她与常大用相约夜深花梯度墙,颇为接近清代才子佳人小说气息。相比之下,子弟书对牡丹花仙的描写,说书人的叙事干预,更多一些主观上认定了的屡屡仙气。在描述葛巾身段时写到“风流绝世异凡尘”“雅淡梳妆尘不染”,将葛巾超凡拔俗的仙姿生动地描绘出来。子弟书以其满族萨满教的背景,似乎对自然万物有灵的民俗故事更加喜爱,另《花叟逢仙》改编自《醒世恒言·灌园叟晚逢仙女》,也是穷极墨笔赞扬牡丹化为人形的灵动之美:

见他睑皮儿若李如桃增笑靥,俏眼儿凝波似水更澄清。粉鼻儿犹如悬胆多端正,朱唇儿绛比樱桃分外红。乌云儿恰像麻姑梳凤髻,玉牙儿如排糯米显轻盈。大红衫素罗裙下金莲小,行步儿风摆弱柳出水芙蓉……

花仙之媚跃然纸上。子弟书对葛巾仙姿描写生动,却省略了原著中贼寇临门时葛巾从容勇敢的表现,似乎没有原著人物显得丰满,削弱了葛巾形象的社会伦理内涵,但改编毕竟会有改编者的思想倾向,不同文化对相同资源有着迥异不同的认识和理解。子弟书中的葛巾以其美貌与魅力,使得外地来曹州寻访“异种”牡丹的常生,进入了另外一个角色期许中,他的“素有贪花癖”,被“低回粉颈觑行人”的花精葛巾所吸引,内心里荡漾着“何处天仙来晃世人”的震撼。比起原作的老妪怒斥,美人初上场的场面、男女最初的接触较为顺利。

首先,子弟书作为满族说唱艺术,说唱者运用各种手段烘托气氛,子弟书开篇一般都有一首小诗以概括故事主要内容或者主题,“名花原系美人身,修到名花必有神。偶现前身随韵士,暂留幻影忆仙人。”将听众直接带入到一个相对于凡俗世界的“异空间”,预设出一个花仙活动的情境。结束亦有作者的感慨促使听众猛醒,感悟故事的深刻哲理。如《葛巾传》篇末明点:“写一回葛巾玉版聊斋记,要警起那怜香惜玉的人。”

其次,子弟书选材上很有性别文化和反正统的特色。牡丹“百花开时我不发,夕贬潮阳路八千”的巾帼英雄形象很受子弟书欢迎。国色天香的她,有傲骨,不到花期不开放,不媚俗,不向权贵低头,信守自然规律,这种性格完全符合满族对婚前女子“姑奶奶”的审美期许。满族有女性崇拜的习俗,而更重“小姑”,即未婚女性,这都不免支配了子弟书作者对崇尚女性高贵、尊严的牡丹意象的偏爱及重构,也每多为还珠楼主所取法,谁见过几个婚后的女剑仙,多半是未婚如越处女一般的。[6]

子弟书中“牡丹—女性”的叙事如此之夥,丰富多样,充分说明了子弟书对牡丹文化接受时既有的追慕“女神(女仙)”情结。如果说《聊斋志异》中的葛巾很有“人情味”,有为报知己之恩以身相许,嫁为人妇后相夫教子,勤俭持家的典型汉族女子特征,那么子弟书中的葛巾就是将人物原本具有的泼辣性格愈加强化,相对于讲求“温柔敦厚”之“妇德”的中原汉族女性来说,更为接近满族女性形象,较为投合满族民俗心理的需要。前面说到子弟书描写葛巾时的重仙气,与满族长期的自然崇拜有关,那么描写葛巾化为人形后的表现,虽语言不多,却表现了满族对女性地位的尊重,有着不同于原著的性格特征。子弟书对葛巾的行为描写不多,约会、私奔、弃子,都寥寥数语,却道出葛巾果断刚烈的性格特征。比如:

感君知己托芳体,遂作了解语花儿配与君。

他二人情同并蒂归乡井,又将那玉版妹子许常门。

露机关一对仙人归上界,掷二子阶前玉树断仙根。

这些行为似乎可以用一个词来概括,即铿锵牡丹。牡丹本就是有傲骨铮铮的品格,不是媚世的粉黛,也不是薄命的红颜,而是迎春而挺立、遭贬而愈艳的巾帼英雄,这一特点较为直接地影响到了民国还珠楼主的小说。

满族生于“北抵弱水,东及大海,广袤数千里”[7]的东北白水黑山间,满族文学体现了对自然生态环境的关注,如东北地区广泛流传的《柳树讷讷》《桦树姑娘》《包海尼雅和梅花鹿姑娘》等,讲述的都是人类对自然界动植物给予关爱,又获回报的故事。卡西尔认为:“像所有其他符号形式一样,艺术并不是对一个现成的即予的实在的单纯复写。它是导向对事物和人类生活得出客观见解的途径之一。它不是对实在的摹仿,而是对实在的发现。”[8]子弟书对汉族文学文本的改编,也必然有本民族民俗信仰浸染,关德栋先生指出:“子弟书志目基本忠于《聊斋志异》原作,极少借题发挥。但是它们的主题思想和故事情节又不尽与原作相同。”[4]应该说,这也是还珠楼主大胆借鉴明清小说、子弟书的路子。

四、子弟书《花叟逢仙》人本观念的选择与回归

与《醒世恒言·灌园叟晚逢仙女》相比,子弟书《花叟逢仙》则游离原著主题甚远。子弟书中花叟对牡丹的爱护,衍变成主体成仙了道完善生命价值的法门,并以此来宣说命定主题,“剑走偏锋”以迎合满清破落子弟及社会中下层无所作为的人生状态感受,并进而适应消极的宗教皈依理念。而冯梦龙的描写则较为全面细致,甚至加入作者自己种花的生物知识与赏花品花的生命体验,花叟的爱花不光体现在精心伺弄、昼夜看顾,还倾情安葬落花。作者进步的生态观念的“叙事干预”是借助花叟(园丁)爱花视点表现,冗长细致的“葬花”、“浴花”和“医花”描写融合了实际种植工作经验,且将花比人,行为是爱花之人的真实写照。而子弟书则对“拟话本”进行了选择性接受:

1.“子弟书”较为关注文本中花的文学书写模式,牡丹名品:

这时节园内牡丹开正盛,姚黄魏紫异样芳芬。

2.汉族文人赏牡丹的习俗:

这老儿对花独酌一人自赏,千般爱恋不忍离分。

众人见牡丹丰彩齐夸赞,衙内说你赏这样鲜花不去约人。

衙内说欲赏名花须用酒,这些人将带来酒果在席地纷陈。

3.子弟书偏重对牡丹花儿的“女性化”书写,花叟的泪眼中:

见个女孩儿珠围翠绕袅袅婷婷。见他睑皮儿若李如桃增笑靥,俏眼儿凝波似水更澄清。粉鼻儿犹如悬胆多端正,朱唇儿绛比樱桃分外红。乌云儿恰像麻姑梳凤髻,玉牙儿如排糯米显轻盈。大红衫素罗裙下金莲小,行步儿风摆弱柳出水芙蓉。

直接与美人对应,而不像原作那样只是侧重一个爱花意旨。

4.子弟书关注主体因花的“落而复生”,有仙缘者能得以悟道飞升,脱凡成仙:

这老儿惊喜交加忽省悟,便把那园门开放任游行。从此后他断绝烟火食花片,忽一日白日飞升了世情。

作为主流文化观念下的牡丹意象的文化移植,子弟书说唱者也仅仅是将他们所认为的“正统”“主流”汉文化精神接受并传播。而对于晚明启蒙思想影响下的个体生命价值观念,却没有很好地领会把握。特别是对于冯梦龙拟话本中“灌园叟”将花作为生命个体的思想内涵,未能理解,未予重视,而是以文化他者满洲贵族的审视眼光截取正统文化元素并合目的地移植。这正是“买椟还珠”去其精华式的文化掠夺与文化移植,仅仅接受“知识”而舍弃“生命体验”,而“生命体验”却应当是民族文明的一个最高境界。

应该注意到,一个文化“他者”对另一民族的“知识”可以模仿移植,但很难迅即获取、把握另一文化主体的生命体验、生态观念,这是一种难于克服的文化惯性。子弟书作者正是在这方面,暴露出满族与中原民族的文化差异,这正是人类“知识”与“体验”的区别:“虽然体验是知识的起点,知识的原料,但知识并不因之而成了体验,体验亦不因之而成了知识,因为知识与实际的关系不在它们品质的一致性,而在它们结构的相似性,所以知识的内容,是形式的构造符号的体系,关于体验的内容,则是品质所与的直观。它们是根本不相同的。我们对于一种品质所与的内容虽能用语言为之记号,但不能用语言为之表达,因为凡能表达的仅是逻辑的形式构造,或者说许多品质间的所与间的一致性相似性或不同性而已。”[9]此论较适合子弟书创作者之于牡丹意象创造的艺术状态。当然,不可一概而论,对待鲜花代表的植物生命本体的爱护不够,并不能掩盖、代替满族较为进步的动物生态观。

对此也不应忽视,在族群与族群间的文化整合过程,特别是汉族主流文化与满族文化他者间文化符号张力的有效碰撞中,传播与移植的内容受限于他者——满族贵族的文化诉求,也受限于接受主体对文化精神的感受与把握。在不同文化观念的对接过程中,阶级、阶层构成了往往文化交流的难以逾越的障碍,特别是子弟书的创作者与主要观众这个特殊集团,在子弟书艺术生产与消费时,他们不计较经济利益,偏以“不受酬”[10]为乐事,有意无意地来标榜子弟的特殊身份。于是,子弟书创作接受成为一种与汉文化沟通过程中,带有满族高贵的宣示、标榜和展演,采借汉文化又自成新的体系营构的自豪感。

藉此,也可察照出子弟书牡丹意象的移植局限性,主要产生于满汉男性文人的世界观和生命观体验。而子弟书对牡丹意象的女性性别倾向、植物的宗教倾向有较为充分、彻底的受容,牡丹意象这一层面成为满汉民族观念对接的焊接点。这也部分地源自于族群间文化追求的共同期望,或者说是文化的社会伦理化道德化价值的共同追求。清代满汉文化交融中,子弟书等曲艺形式正是满族子弟借演唱行为进行文化融合与传播,一定程度上丰富了中华牡丹意象的女性化精神意蕴,展现了满汉民族共同的文化追求。子弟书的牡丹意象内涵多源自于汉族文人与汉民族世俗大众的观念。而在牡丹文化观念的接受移植过程中,子弟书创作者、说唱者有时也是机械的照搬,甚至一定程度的臆想,这对于清末文化土壤中成长起来的还珠楼主,却有着非同寻常的启发,他按捺不住内心的倾慕,曾撰专文推重子弟书名家韩小窗:“盖声音一道,最足以感人情志,于郁悒无聊之时,偶一听歌,可以解人郁结,发抒其不平之气。……惟世多知能唱鼓书者为刘宝全、白云鹏,而不知作曲者为韩小窗也。”[11]因此才造就了牡丹国花在还珠楼主小说中的特殊位置。

[1] 刘卫英.还珠楼主牡丹意象的空间结构功能及其传统文化渊源[J].学术交流,2016(7).

[2] 刘卫英.还珠楼主蜘蛛母题的道德化书写与女性生态理念[J].贵州社会科学,2016(9).

[3] 启功.启功论稿(论文卷)[M].北京:中华书局,1999:321.

[4] 关德栋,李万鹏.聊斋志异说唱集[M].上海:上海古籍出版社,1983:10.

[5] 贾静波.《聊斋志异》子弟书初探[J].蒲松龄研究,2008(4).

[6] 王立,吕堃.《儿女英雄传》十三妹形象的性别文化意蕴[J].民族文学研究,2006(1).

[7] 阿桂,等.满洲源流考[M].沈阳:辽宁民族出版社,1988.

[8] (德)恩斯特·卡西尔.人论[M].甘阳,译.上海:上海译文出版社,1986:182.

[9] 洪谦.维也纳学派哲学[M].北京:商务印书馆,1989:7-8.

[10] 崔蕴华.书斋与书坊之间——清代子弟书研究[M].北京:北京大学出版社,2005:9.

[11] 周清霖,顾臻.还珠楼主散文集[M].香港:天地图书有限公司,2014:221-222.

责任编辑:毕 曼

2017-01-01

国家社会科学基金项目“还珠楼主小说母题古今演变研究”(项目编号:16BZW114)。

王立(1953-),辽宁锦州市人,文学博士,教授,博士生导师,主要研究方向为中国古代文学。

I207.9

A

1004-941(2017)02-0132-06