新舆论格局下党报如何传播权威声音

2017-04-21满霜

满霜

【摘要】作为报纸的旗帜与灵魂,评论历来是党报新闻工作的重点,一直发挥着不可替代的舆论引导作用。在新的舆论格局下,党报评论如何传播权威声音,是党报工作者值得思考的问题。本文通过内容分析法,对2016年《人民日报》评论版进行内容分析,从“选题类型”、“选题倾向性”、“作者来源”等几方面分析其传播权威声音的途径。

【关键词】人民日报;评论版;内容分析

一、《人民日报》评论版概况

2013年1月4日,《人民日报》评论部发声,《人民日报》历史上第一块新闻评论版面世。自首期至今,每周一至周五的工作日,评论版均会在第五版刊出,与读者一起“倾听、评述、思考”,旨在更好地“传递党心民意、建构理性思想、凝聚社会共识”。[1]

然而,随着社会的发展,人们潜在的差异化观念、不同的利益诉求、多样的社会角色造就了不同观察视角和思考方式,特别是随着自媒体的发展,人人都可以成为评论员,发表自己的观点,使得舆论场上众声喧哗。面对新的舆论格局,《人民日报》评论版传递权威声音,在众说纷纭的时候,人们总是在其中寻求真理。

二、研究方法和样本选取

(一)研究方法

本文采用内容分析法,即一种对传播的明显内容进行客观、系统的定量描述的研究方法。[2]

(二)样本选取

本文选取2016年的《人民日报》评论版为研究对象,从3、6、9、12月中分别抽取每月第一个自然周。由于该报评论版只在工作日出版,所以一个构造周为5天,恰逢6月9日和6月10日为端午节法定节假日,所以共抽取了18份报纸,97篇评论文章作为研究对象。

三、结果与分析

(一)唱响党心民意主旋律

通过对选取样本的统计分析,评论选题类型统计结果如表1。

在抽取的97篇样本中,43篇评论属于社会民生类,这类选题涵盖教育、住房、环境、就业、医疗等关乎社会生活的方方面面,例如《高考改革,筑牢教育公平的基石》谈高考、《残疾预防,以健康成就小康》论医疗。这些都体现了《人民日报》作为党报的群众路线方针,想群众之所想,急群众之所急,切实反映群眾在社会生活中遇到的困难、建议、诉求和主张,是对“民意”的最好诠释。

《人民日报》评论版对时事政治类的选题关注达到33%,这也体现了《人民日报》的定位。这一类评论中,强调对党和国家政策方针的解读分析,不仅有评论员的解读,还增添了政府官员的重要讲话,关注党和国家的重大议题。通过对重大议题的分析、方针政策的解读,成为沟通党和群众的桥梁,向群众传递党和国家的声音,正确引导群众的思想和观念,这是对“党心”的深刻解读。

(二)在众声喧哗中定音

本研究将《人民日报》评论版呈现的选题倾向性分为四个方面:褒扬类、阐释类、揭批类、建议类。抽取的样本统计结果如表2。

在抽样的97篇评论中,一半以上是建议类的评论。建议类的评论,从标题上就可以一目了然,例如《让环保风暴驱逐“劣币”》《让健康保护伞“密不透风”》等评论,不管是时事政治类,还是社会民生类,都有涉猎。通常是通过侧面分析当下环境,把社会中出现的突出问题摆出来,再从多个方面建言献策,有理有据。样本中褒扬类的评论占29.9%,比之前有所增加。由于我国适逢转型期,社会矛盾多发,社会各阶层的声音嘈杂,网上负面新闻增多,公众需要“正能量”正视社会。阐释类的评论占14.4%,表明评论版另一个功能是答疑解惑。复杂的社会环境使得新问题、新情况、新挑战接踵而至,单纯的理论说教难以说服公众,唯有深入解读和分析,对问题进行阐释和说明,让公众对问题有全面的认识、系统的理解,才能消除公众对于“只言片语”产生的困惑。

在社会转型期,公众不仅需要寻找观点的表达出口,更是期待权威的“意见领袖”。而《人民日报》评论版则是这样的意见领袖,因其建议型、阐释型,抑或是褒扬揭批型的观点,全面又深入,独到又专业,总是能在众声喧哗中起着定音鼓的作用。

(三)精英意识立足高端

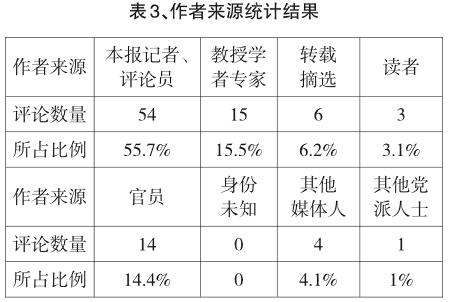

经统计发现,《人民日报》评论版的作者有本报记者、本报评论员、教授学者专家、官员等,还有一些从其他媒体转载摘选的评论。具体统计结果如表3。

从表3可以看出,《人民日报》评论版的作者为本报记者和评论员的占55.7%,源于《人民日报》评论部拥有一批优秀的人才,尤其是一些政论和社论,在业界是被公认的风向标,具有极强的权威性,例如“任仲平”、“仲祖文”、“钟轩理”、“郑青原”等署名的评论团队。

刊发教授学者专家类作者的评论占总数的15.5%。这些作者是各领域的佼佼者,具有很高的专业素养,用他们专业的眼光分析解读,为国家建言献策,更具权威性。如《警察执法当有能力“自证清白”》作者为中国人民公安大学侦查学院教授。

样本中刊发官员的评论数占总数的14.4%。政府官员不仅具有较高的政策水平、理论水平和文化素养,更为重要的是他们的观点通常具有较高的指导性。如《抢占制造业“智高点”》为重庆市工商联副主席在“工业4.0”概念下,对制造业变革展开的论述。

正如《人民日报》评论部在2013年1月4日《致读者》中提到的“我们将努力把评论版打造成干部论政的平台、学者争鸣的空间、群众议言的广场”,《人民日报》评论版集纳“大家”声音,使得评论内容更加深入人心、视角更为宏大高端、见解更加专业化,对于增强其话语的权威性大有裨益。

(四)言论矩阵构建品牌

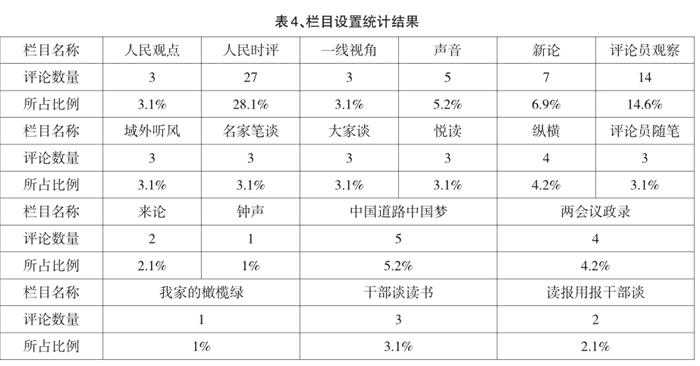

《人民日报》评论版开设了若干栏目,样本统计结果展示如表4。

“人民时评”比重最大,为28.1%,该栏目是老牌评论栏目,曾被誉为“网上第一评”,紧追热点事件、敏感话题,对国内时事热点保持敏锐观察,呈现鲜明立场。其次是“评论员观察”,主要为本报评论员撰写,评论员通过对热点议题的分析,提出自己的观点。“人民观点”的样本虽然只有3篇,但是以“本报评论部”署名的规格最高,最具权威性,处于版面最重要的位置。“新论”,是各领域专家学者思想交融、交锋,建言献策的平台。“声音”栏目为记者整理的各级政府官员的发言或讲话,对时政问题从决策角度进行分析解读,传播政府的声音。

种类多样的栏目,加上以五言或七言的打油诗与漫画结合的“图片评论”,形成了评论版的言论矩阵,各自特征明显、分工明确,又在观点上形成互补,各方观点形成一个完整的“观点矩阵”,提升了《人民日報》评论版的传播力和影响力,并且与“今日谈”、“人民日报重要言论库”等评论栏目相呼应,使《人民日报》评论权威品牌形象深入人心。

结语

经以上几个方面分析,可发现《人民日报》评论版把关乎国计民生的“硬评论”作为选题侧重点,更好地传递党心民意。在选题方面,做到严谨庄重,内容务求真实准确,尽量结合各家观点。《人民日报》评论版还透露出强烈的精英意识,不仅充分利用其自身强大的人才优势,更是海纳百川集合各领域专家观点。保留传统老牌评论栏目的同时,通过增加有价值的新栏目,更好地构建言论矩阵,完整、全面地传递党和国家的声音。

注释:

[1]《人民日报》评论部.致读者[N].人民日报,2013-01-04.

[2]常昌富,李依倩编选.大众传播学:影响研究范式[M].北京:中国社会科学出版社,2000.

参考文献:

[1]李慧敏.《人民日报》评论版如何打造“舆论阵地”[J].新闻与写作,2015(11).

[2]江锡钰.本报文化:报纸评论版的立身之本——以《人民日报》“观点”版为例[J].新闻世界,2011(12).

[3]陈叶.发出主流媒体的响亮声音——关于《人民日报》创办评论版的思考[J].传媒,2013(4).

[4]刘义昆.多元化与专业化:新媒体背景下新闻评论的发展趋向[J].新闻研究导刊,2013(12).

[5]徐锋.党报评论的价值与发展趋向——兼论《人民日报》创办评论版、《广州日报》评论版改版的现实指向[J].传媒,2013(4).