从德勒兹生成哲学看克利“画出不可见之物”

2017-04-20苏梦熙

苏梦熙

(复旦大学 中国语言文学系,上海 200433)

从德勒兹生成哲学看克利“画出不可见之物”

苏梦熙

(复旦大学 中国语言文学系,上海 200433)

现代抽象表现主义画家保罗·克利以其作品风格的独特性与绘画理论的丰富性而闻名,德勒兹对克利“画出不可见之物”这一表达进行了哲学研究。生成论是德勒兹哲学的核心,它不仅展现了物体的变形,更揭示了空无一物的空间的多种可能,生成是艺术形式的本质,也是艺术创造的核心。从克利的作品及其创作信条中,德勒兹找到了宇宙之力,它使得一种庞大的有机-无机、现实-非现实综合成为可能。克利的线条作为线性媒介而起作用,这使得维度的限制不再成为生成的阻碍,生成在德勒兹这里不只是自我保存的生命潜能,而且延伸到欲望他者的艺术创造。

生成;德勒兹;克利;不可见的

德裔瑞士籍画家保罗·克利(Paul Klee)作为现代艺术大师的地位无庸置疑,同深入研究克利的其他当代思想家一样,德勒兹在他的多篇著作中对克利的作品及艺术理论进行了哲学的思索。本文认为德勒兹从探讨大地之力转向探讨宇宙之力,把形式看作脱离一切束缚的自我“生成”的“中间地带”,这正是克利的“中间世界”,从“中间世界”出发,以自由的线条重新展现生命的特性。德勒兹的“生成”是生命潜能实现的过程,它与画家克利的作品进行对话,目的在于重思艺术形式的本质,这一对话本身就是“生成”。

一、从培根到克利

克利“不是要去复制可见之物,而是要画出不可见之物”(Art is not the representation of the visible; it is to take what cannot be seen, and make it visible)的表达在德勒兹多部著作之中均被提及,可以说,正是借由这一看法,德勒兹不断地巩固了他的思想大厦。在研究画家弗朗西斯·培根的《感觉的逻辑》一书中,虽然没有进行直接表述,但德勒兹的中心思想表明了这些不可见之物正是“力量”或“时间本身”。在此书中,虽然援引克利“画出不可见之物”的这一观点,但德勒兹对“不可见之物”的解释仍与他对培根的研究息息相关,他从培根变形的人体形象中感受到了力的作用,即便这些力属于宇宙,但它们仍是物理性的*“像是一个穿越整个空间、裹在宇航服中静止不动的旅行者在宇宙中需要面对的种种力量。仿佛看不见的力量从各个不同的方向,在击打着脑袋。”参见德勒兹《感觉的逻辑》,董强译。桂林:广西师范大学出版社,2011年,第70-71页。,因此,德勒兹将不可见之物同物体变形紧密联系在一起。在与预示死亡的时间相结合之后,不可见之物被视为未知之物,在他看来,培根不仅画出了教皇惊恐的面孔,还画出了引发教皇惊恐的不可见之物。

在《千高原》中,德勒兹引入“质料”用于延展他关于“不可见之物”的观点,“质料,就是一种被分子化了的物质,它必须‘驭用’(harness)力,而这些力只能是宇宙之力”[1]373。何谓宇宙之力?在德勒兹看来,宇宙之力不再只是使身体变形的物理之力,而且还是灵魂之力、精神的思之力。虽然都是对“不可见”观点的读解,但显然因为研究对象的不同而导致了德勒兹思路的转变。如果说培根的“不可见之物”必须要依靠有重量的躯体与直面死亡所带来的阴影进行搏斗,克利的“不可见之物”则脱离了悲观的生存现状,一切都是轻盈无形的,人类离开大地而使其与大地之间的斗争得以平息。要驭用宇宙之力,必须要使物质具有连续性(consistency),而自亚里士多德开始,连续性就已成为对运动的界定标准[2]35。最终“质料—力”代替了“物质—形式”,成为本质性的关联,力的外部作用性转变为内部连续性,形体从有质量转变为无质量,这正是“生成”的作用显现。

德勒兹在他多样化的研究中发展这一“生成”观点,他以生成为中心编织了一张思想之网,生成在当中牵引着他所创造的多个重要概念。首先,在德勒兹那里,生成是居于表面的观念和非物质的事件(event),事件的含义同样非常复杂,但它主要意味着显现自身,但这一显现是暂时的,因为表面同样具有深度,生成必须依赖无限运动来对这一深度进行把握。《千高原》中指出:生成是动词,有完全属于它自己的一种连续性[1]265。其次,生成具有中间性,因为它指向没有过去和未来的现时个体,同时也指向他者存在的可能世界,因为生成总在“逃逸”,不断脱离自身,试图达到中间世界。最后,生成同内在性紧密相联,因为生成正是对生命潜能实现的诉求。通过对“生成”的体会,德勒兹在克利那里找到了驭用宇宙之力的质料——散步的线条,他指出,“……一条生成之线既没有开端,也没有终结,既没有起点,也没有终点,既没有起源,也没有目的。”[1]322德勒兹的生成线条在绘画中这样显现:“这条线没有源头,因为它总是在画面外开始,画面只把它的中间部分呈现出来了;它没有坐标,因为它与它所创造的,并将漂浮其上的连续平面融合起来了;它的部分之间没有连接,因为它不仅失去了再现功能,而且失去了勾画任何形状的任何功能——因此,线变成抽象的了”[1]327,这种抽象的、失去再现功能的线条正来自克利对空间的重新思考。

自文艺复兴以来,透视法就被用于绘画空间深度的挖掘上。潘诺夫斯基提到,德国画家丢勒对“透视”一词进行了解释:“透视”(perspectiva),即意为“透过……而看”(see though),比如透过窗户朝另一个空间张望[3]。克利不认为唯有线性透视法才能在绘画平面上构建空间深度,但他也不赞同在现代艺术中避免空间深度的做法,这是由于“今天的画家更倾向于在画面上创造一种平面效果。但是,如果平面的不同部分被赋予不同的价值,就很难避免一定的深度效果”。深度源于绘画各部分之间的差异,既然无法避免空间深度,那么“艺术家最基本的问题之一就是如何扩展空间”[4]。最终,在二维画布上采用不同于线性透视法的表现手法来扩展深度空间成为克利长时期探索奋斗的主要目标。从意大利旅行归来不久后的一个晚上,克利在日记中称自己发现了一种“在平面上呈现三维空间的特殊方法”:想象一个非常小的形式,试用铅笔一口气把它精简地勾勒出来;清晰呈现其外表;不采用缩小深度的画法。[5]98这些步骤体现在一些素描的试验中。在这些试验中,空间不再以古典式的三维剧场出现,而是被拆除了坐标隐退在背景中,同时,对缩小深度画法的摒弃将形象置于一个无位所、无方向的界域里。在《意外之所》(1922)一画中,线条与色彩构成的箭头穿越居于同一个空间里却没有重叠的平面,不同的空间位所因平面维度和箭头运动的指向性而成为同一个空间中的存在物,观者通过对空间的想象来证实了空间的无限,不可见的力不再是作用于对象的外在事物,而是与形式结合,成为事件(箭头)本身。由于运动的连续性造成了位所的无限可能,这个处处充满“意外”的空间不禁让人想到博尔赫斯的小说《小径分岔的花园》,在当中,三维空间被多维宇宙所代替,时空永远分岔,通往不同的未来。

只凭借质料运动无法使宇宙之力可见,德勒兹从克利的创作经验中敏锐地看到了这一点。他指出,只有当不均一的质料中存在着某种简明性之时,质料才可能驭用宇宙之力,使其可见。克利简洁清晰的线条画表明虚拟物质的手段是一种综合不协调要素的手段:质料向宇宙开放,而不是堕入一个统计性的杂乱堆积。克利盛赞精神病人和儿童的画作,但是他绝不把自己的绘画与他们的绘画等同(有人谈及他绘画的“幼稚”时他勃然大怒)。奥德加·加塞特指出,哲学努力的目标正是把那些秘密的神秘的和隐藏的东西带到表面来,使它开放、明白和清楚,哲学是对明显事物的巨大渴求,也是一种追求明朗的坚决意志,在使不可见物可见的这一路径上,哲学与绘画是如此接近。[6]克利在1917年的日记中写道:“有人说哲学含有艺术的旨趣,起初我为言者的见识大感惊愕,因为我一向只思及形式,其余的东西自然随之而来。从此以后,一股被唤醒的对于形象以外的东西之感知力于我大有助益,并为我提供了创作的多样性。我甚至再度成为一位思想的插画家,如今我已越过形象问题走出一条路来了。现在我再也看不到任何抽象艺术,唯独留下从虚幻无常里抽离出来的东西。这世界是我的题材,尽管它不是一个肉眼可见的世界。”[5]255

正是为了节制“思之力”,克利在绘画中引入哲学之思。艺术史家赫伯特·里德认为克利绘画的表现方式是一种“形而上”的表现方式,“个人用概念(即是说用无意象的符号和象征)来表现感情和直觉的气质一般是与创造准确的或生动真实的有立体感的形象的能力不相一致。”不过“形而上的画家试图不是为思想内容,而是为被感觉到的思想激烈程度找到某种造型上的对等物。思想不是用图解来说明的:图解就是思想”[7]163。同时,克利还借鉴音乐以节制“思之力”:“复音音乐式的绘画于此世界里比音乐更占优势,时间因素在此地变成空间因素,同时存在的观念出落得更丰富。”[5]255里德根据荣格的学说把克利当作“内向型感觉”的代表,认为这种类型的艺术家在表达自己时,使用的是与内心已理解了的感情相适应的象征——他既不想模拟所见事物的外表,也不想使他的感情去适应一种共同的语言或习惯,这是典型的音乐表达方式。[7]165在克利的风景画中有时就穿插着不同的节奏和旋律,如《帕纳塞斯山》这幅画作,在这幅与音乐相关的作品中,不同的色彩密度和标记构成了明与暗的节奏。

二、中间世界

克利的画和理论之所以启发德勒兹发现了宇宙之力,这是由生成的“中间性”决定的。“一种生成始终位于中间,我们只有通过中间才能把握它。一种生成既不是一也不是二,更不是二项之间的关系,而是‘在……之间’。”[1]322线条的运动基于“生成”的本质,而显现为褶子。褶子(folds)的特征在于它不是服从于定点支配的线条,而是自由运动的抽象线条,它作为变量迷宫中的一个分子和无实质的因素而活动着,迷宫中没有直线也没有定点,有的是笔触和标记相聚而成的舞蹈。德勒兹在《褶子》一书中称,克利指出弯曲是活的、自生的线条的因素,由此表明他与巴洛克风格、与莱布尼茨的亲近和与笛卡尔派的康定斯基的对立。[8]克利与康定斯基同作为抽象表现主义的先驱,都以线条为形式因素,康定斯基认为是外在的精神力使线条产生运动,而克利认为线条的运动在于自身,这同培根和克利的区别在本质上是一样的。

平面的深度是想象力,而对深度的想象则建立在一种非常规的思考上,这种思考从触觉出发,逐渐摆脱物理性的躯体而奔向宇宙。克利借飘浮在空中的形象和在多维空间中散步的线条脱离了大地,他的做法有着自我深刻的精神根基。一战结束,克利的好友——画家弗朗茨·马克死在战场上,克利思考了马克和自己的不同:“他(指马克)并不为了把自己置于与植物、岩石及动物相同的层次上而变成只是全体的一部分。在马克身上,与大地的联系凌驾了他与宇宙的关联。”而“我(指克利)不喜爱动物和带有世俗温情的一切生物。我不屈就它们,也不提升它们来迁就我。我偏向与生物全体融混为一,而后与邻人与地球所有的东西处于兄弟立场上。我拥有。地球观念屈服于宇宙观念”[5]237-238。按照克利的看法,逃离地球,保持无限的运动(创造)立场,或许才能够获得源源不绝的生机。这种把精神上的逃离(不可见)与身体的逃离(可见)综合起来进行思考的方式是“一种先验经验主义”,[9]220德勒兹很容易将克利那归属于未生者和死者的中间世界标示为非人格化的先验场域,而照阿甘本所说,进入这样的场域也就是进入了一种绝对的内在性(克利作为“内向型”的代表)。

进入先验场域中之后,艺术家不再复制感觉,而是可以重构“感觉的生存物”,起作用的不仅仅是触觉机制,而是作为生命整体的存在。在德勒兹看来,克利的中间世界因此变成了各种从内部升起和来自外部的宇宙力量开放的领土,以让它们施加在居住者身上的作用变得具有感受力[10]472,艺术形式成了在“逃逸”过程中自身不断进行创造的生成物。研究德勒兹的学者帕德姆(Judy Purdom)指出,我们可以把克利的空间同科克曲线(Koch curve)联系起来。科克曲线由瑞典数学家科克1904年提出:取边长为1的等边三角形每边的1/3,接上一个相似的但边长为1/3的三角形,结果是一个六角形,然后再取六角形的每个边做同样的变换,以此重复,直至无穷。这条由折叠和未折叠的直线组成的线条具有十分明显的“中间”性质。首先,它是一个无限构造的有限表达,每次变化面积都会增加,但总面积是有限的,线条不会超过初始三角形的外接圆。其次,曲线是无限长的,即在有限空间里的无限长度(∞)。最后,它拥有自相似性,即随着线条延伸而不断复制。严格说,科克曲线是一个无限的曲直线图形,它超出线条的规定,而又尚未成为一个平面,介于一维与二维空间,做着无限的运动,这正是生成中间形式的现实形态显现。

克利摒弃了古典绘画的中心透视体系,同时也打破了现代主义者所关注的平面性,形象不再是被固定在某一维度中的僵硬事物,而成为不断运动着的线性媒介(linear-medial):一种介于线条和平面之间的中间事物[11],按照其特有的视觉功能,线性媒介打破了视觉空间和触觉空间的界限。德国艺术史家李格尔首先提出了“视觉—触觉”这对二元概念,他借此来解释不同民族、不同地区所具有的“艺术意志”的具体内涵;现代艺术自产生以来就在不断地打破古典绘画中的触觉空间,在现代艺术批评家格林伯格那里,现代艺术所建构的绘画空间是视觉性的,观者无法再幻想自己走入画中感受空间,作品清楚地让人知道它只是一张上面承载各种媒介的平面画布。在德勒兹看来,有一种特殊的空间处于“视觉”和“触觉”之间,构成了一种混合的状态:不断发展的视觉功能会赋予克利没有背景、平面或轮廓的绘画以想象的普遍价值和规模,最终恢复一种触觉空间,构成了平面相交的无限制场所。[12]139

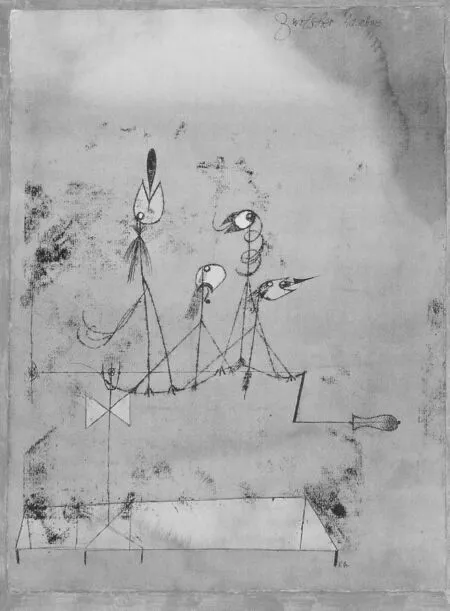

在《鸣叫的机器》(1922,图1)一画中,一个带有两个三角形的叉子从一个横展在地面上介于平面和洞口之间的形式上升起,叉子撑起了一条直线,这条直线与一根虚空中生成的曲线部分交错,并重叠为一个机器把手,曲线上站着4只奇形怪状的鸟儿,背后是没有定义的画布和没有位所的空间。垂直和平行线条引领着观者的眼睛去适应没有位所的空间,头分别朝向四个方向的鸟也起了这一作用,机器提供给观者一个暂时的栖息地;鸟儿所站的那条弯曲的“散步的线条”让人难以捉摸,朦胧的背景与地上的形式也让人无所适从,纵然如此,观者还是会情不自禁地想象自己去转动这一机器把手,盼望鸟儿能因此鸣叫起来。

图1 《鸣叫的机器》

三、一切从一个动点开始

拥有生命的机器在克利这里被创造出来了,有机物(充满偶然性的鸟儿)与无机物(有着机器逻辑的把手)得以被综合,这是因为艺术创造从一开始就与生命潜能的实现紧密相联,这正是“生成”的动力。克利的形式创造理论是从“混沌”开始的,在《思考的眼睛》中,他把混沌理解为无序之物的集结地,也是有序之物的产生地,从混沌中产生有序的宇宙,它是创造者的居所。《什么是哲学?》的结论处写道,在绘画艺术的核心之处,塞尚和克利曾经现身说法地对抗混沌,艺术确实与混沌进行对抗,然而全是为了从中显露一种视觉,让它在一瞬间照亮混沌[10]498-500。

对于克利来说,从无序到有序的宇宙发生学中的这一刻是一个灰色的点(grey point),对于创造性的形式生产来说,它是一个复杂和震荡的重要的点,这个点之所以是灰色的,是因为它既不是白色也不是黑色的,或者说,它既是白色也是黑色的。受歌德色彩学的影响,克利把灰点叫做“无色的中间值”(colourless median),又称它为所有颜色的总和,它从根本上全有或者全无。从数学上来看,灰点是线条和弧度之间的间距,是存在于潜在和偶然开放之间的那种中间张力;从哲学上来说,灰点之所以仍被看作“混沌”之物,不是因为它难以辨认,而是它因为所在的空间维度不明确而具有一种奇怪的晦暗,这个点是异质的复合物。

灰点是一个中间点,一个所有的颜色都在其中运动的点,当点被给予了一种中心性时,宇宙的创生就围绕着它开始了,运动与生命的关系让人想到柏格森的绵延。德勒兹提到,柏格森的绵延是在分化自身的过程中发生性质变化的东西,而发生这种性质变化的东西界定了虚拟性(virtuality)。在德勒兹看来,虚拟性所对立的不是真实而是实存,虚拟性也不等于可能性,它本身就包含着完整的现实,这种实存通过差异、趋异或区分发生。也就是说,虚拟性代表的是有待实现的必然事实,创生点从一开始就包含了生命的所有可能性,由点到线条的“节制”的无限运动是对这虚拟性所代表的生命的实现。因此,虚拟性又是不可实现的,因为无限运动无法以现实的方式展现在眼前,在这里,形式被规定为一种永远无法实现的潜在物。这一观点暗合当代思想家阿甘本对德勒兹《内在性:一种生命……》的评论。他认为在德勒兹这里,“作为绝对的内在性,一种生命……是超越了任何知识主体和客体的纯思辨的;它是只保存而不行动的纯潜能。”[9]230

“线条通过逃逸运动逃离几何学,与此同时,生命通过一种变化的、固定的漩涡从有机物中释放出来。”[12]143阿甘本关于生命内在保存的说法并不能完全解释德勒兹不断逃逸的生命线条,这条永恒保持着“向外”逃逸的线条只是为了保存自己存在的欲望而运动,还是也为了创造一种有别于自我的事物而发生运动?著名的德勒兹学者祖拉比什维利(Francois Zurabishvili)看到了德勒兹生成线条的另一种欲望,即渴求他者并使他者在自身之中显现的创造性欲望,这也是德勒兹对话克利的原因:不可见之力在主体身上被体验和承受,这就是生成[13],生命的潜能只有与世界相遇才能得以实现,主体不断逾越自我,不断朝向他者,最终使得内外不可分辨,形成了表面的边缘,而不可见之力只有在边缘的零度上才能被体验到。

生命是自我保存的,又是通过他者来创造自我的,这意味着创生点绝不仅仅是物理的点或想象的点,而是一个超越二者之上的更高层面的综合的起点。在克利那里,创生点被看作一粒种子,生成过程作为形态的一部分永恒地组成了生命体的面貌。在克利《植物的素描》(1920)中,各式各样奇异的植物长在土坡上,这些植物之所以形式奇特,正是因为它们的形态包含了它们的生成过程,从一开始,这些植物就不是为现实的植物而作的复制品,它们是自由生长在线条土壤世界中的有着自己生命的宇宙植物。克利绘画中的这些奇异形象之所以无法定义,是因为它们的不断生成,线条的运动成为对生命的实现,生命本身就包含着差异,种种差异又促使线条运动,这是一个永恒循环的过程,从差异中生长起来的生命因此正是对不可知又必然到来的事物的创造,是容纳自我与他者的综合体,是有机物与无机物的综合体。

关于植物形态的生成,克利在包豪斯的教学笔记中还分别标记了原始的两种力(能量)——男性力是起决定作用的、向心的;女性力则是起制造作用的、离心的,两种力分别从创生点出发,制造出了不同的形态,不同形态则具有不同的生命特质。最终,那些不断地越过宽广的表面的线条在克利的画面上固定下来,形式的潜在和未完成性渴求着观者的进入,德勒兹没有完成的表面深度在克利这里得以完成,它们以生命的欲望来注解绘画所能达到的最深处。而德勒兹与克利关于“生成”的这一对话需要继续被解读,更需要后来者的加入。

[1] DELEUZE G,GUATTARI F.A Thousand Plateaus[M].Lodon:Univeristy of Minnesota Press,1980.

[2] PHYSICS A.The Complete Works of Aristotle[M].Princeton: Princeton University Press,1984:35.

[3] PANOFSKY E. Pspective as a Simblic form[M].New Yorker: Zone Book,1991:27.

[4] 王美钦.克利论艺[M].北京:人民美术出版社,2001:80.

[5] 克利.克利的日记:1898—1918[M].雨云,译.重庆:重庆大学出版社,2011.

[6] 加塞特.艺术的去人性化[M].莫娅妮,译.上海:译文出版社,2010:130.

[7] 里德.现代艺术哲学[M].朱伯雄,译.北京:百花文艺出版社,1999.

[8] 德勒兹.褶子[M].于奇智,杨洁,译.长沙:湖南文艺出版社,2001:167.

[9] 阿甘本.绝对的内在性:第5辑[M].汪民安,译.桂林:广西师范大学出版社,2008.

[10] 德勒兹,瓜塔利.什么是哲学[M].张祖建,译.长沙:湖南文艺出版社,2007.

[11] KLEE P. Notebooks:Volume 1:The Thinking Eye[M].London: Lund Humphries,1973:109.

[12] 德勒兹.游牧艺术:空间[M].桂林:广西师范大学出版社,2008.

[13] 祖拉比什维利.论“感—动”(percept)的六则笔记——批评与诊断的关系·生产[M].南京:江苏人民出版社,2016:53.

(责任编辑:紫 嫣)

A Study of Klee′s Proposition of "Making Visible"from Deleuze′s Philosophical Perspective

SU Meng-xi

(Department of Chinese Language and Literature, Fudan University, Shanghai 200433, China)

As a painter of abstract expressionism, Paul Klee is best known for his unique individual style and fruitful artistic theory. His proposition of "making it visible" is discussed by the famous French philosopher Deleuze. The concept of "becoming" which forms the core of Deleuze′s theory not only shows the metamorphoses of objects, but also brings diverse possibilities to the empty space. "Becoming" is the essence of artistic forms and the core of artistic creation. From Klee′s works and creative convictions, Deleuze finds the cosmic power which integrates organic with non-organic things and reality with unreality. Because Klee′s lines act as linear-media, dimensional limitations cease to be obstacles to "becoming". Deleuze′s becoming is not only a self-preserving potential for life, but also an artistic creation that partakes of the desire for others.

becoming; Deleuze; Klee;invisible

2017-01-02

苏梦熙(1989—),女,贵州六盘水人,复旦大学博士研究生,主要从事文艺美学研究。

B83-0

A

2095-0012(2017)02-0115-06