未来的杂技,可以是一场更酷的“秀”

2017-04-20陈莉莉

陈莉莉

杂技不可能再像以前那样只是炫技,将来的杂技应该是“秀”,

掺杂音乐、舞蹈,还要有故事贯穿

“过去一个节目能吃一辈子,现在不一样了,观众想看的也都不一样了。演出商看完一个节目就问:还有新的吗?”中国杂技团有限公司(以下简称“中杂”)创意总监孙力力接受《瞭望东方周刊》专访时,如此感叹杂技行业环境的变化。

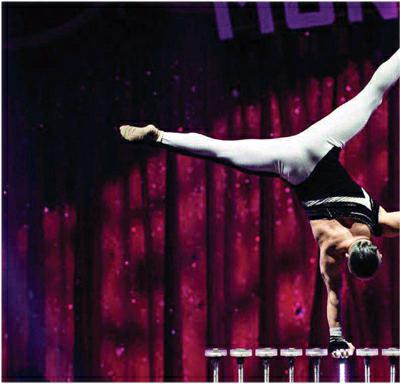

作为中国杂技行业唯一的国家级院团,中杂不乏身怀绝技的演员,他们也多次在被称为“杂技界奥斯卡”的蒙特卡洛国际杂技节赛场上夺得杂技界最高荣誉“金小丑奖”。但是,在文化产业蓬勃发展、国有院团通过改革释放能量的当下,虽然中国杂技团的海外订单需要提前两年预定,可是作为“杂技大国”,国内演出市场并不理想。

2006年底,中杂改制成为股份制院团,当时中杂的社会资本占有率不算高。即使如此,中杂也意识到,要靠演出来“养家糊口”的时候到了,过去那个一切都有政府充当后盾的时代已经一去不复返了。

而随着时代的变迁,崭新文化环境下的新观众对杂技表演提出了更高的要求,以往单纯炫技的传统剧目已经不能满足观众的需求了。

新杂技人,能否完成新时代背景下行业及个体命运的转圜?

“我真的想改变人们的看法”

杂技人多多少少体验过精神上的矛盾与孤独。依旧有许多外行人把杂技看作“耍地摊”的把戏。

樊梦蝶的绝活儿叫“单脚站头下腰踹燕”。凭借《俏花旦·集体空竹》夺得第37届“金小丑奖”的她,有一次感觉到被“冒犯”了:参加一场国内商演,主持人报幕介绍时说的是“耍杂技的”。

还有一次,出租车司机聊天时问她,“你们学杂技是不是因为当时家里特别苦?是不是生活所迫?”

杂技演员不像影视明星那般闪耀,能频繁出现在公众眼前,以至于许多人对杂技演员的认知还停留在街头卖艺的旧时代。对于这些来自外界的误解,杂技演员往往是无可奈何的。

“我真的想改变人们的看法。现在的杂技跟以前不一样。”樊梦蝶说。

除了炫技,还要有创意,有剧情

与其他舞台表演艺术相比,杂技传递出来的文化内涵以及精神境界比较有限。要想让人们重新认可杂技这一行当,就必须拿出些新的东西来。但杂技原创绝非易事。作为多代人传承下来的传统剧目,这些没有语言的肢体表演,可突破的空间十分有限。

中杂总经理张红告诉《瞭望东方周刊》,可行的路子是“在技术技能之外,拥有自己的创意技能”。

例如世界級老牌马戏团太阳马戏团将马戏表演融合为完整的故事,糅合了街头杂耍、马戏、歌剧、芭蕾舞、摇滚乐等不同的艺术形式;艺人除传统马戏特技表演者外,还有柔体演员、魔术师、小丑、空中飞人等不同的表演职业,而这被认为是杂技未来的趋势。

生于1994年的陈磊也是“金小丑”的获奖者之一。陈磊觉得,杂技不可能再像以前那样只是炫技,将来的杂技应该是“秀”,掺杂音乐、舞蹈,还要有故事贯穿。

但一直以来,创意技能是国内杂技团体的弱项。

1995年开始杂技演员生涯的张琬,2014年成为北京市杂技学校魔术与杂技表演专业主任,开始退居幕后从事杂技教育。在张琬看来,要想创新,首先要从娃娃抓起。“新时代的杂技教育需要新一代的杂技教师,有审美修养的老师。”张琬对《瞭望东方周刊》说。

和张琬学习杂技时不一样的是,如今的杂技教育更系统化,文化课占40%,同时有声乐课、舞蹈课和表演课。此外,他还鼓励学生进行“微创作”,“可以有舞蹈、声乐,但不能丢了杂技的精髓。”

张琬最大的希望是,将来孩子们站在世界的舞台上,不仅有技能,还有演员的基本素养,能说、能唱、能跳,这样杂技表演就不再单一了,“未来的杂技应该由肢体技艺发展到全能技艺,让杂技节目更像一个剧目,有完整的剧情,甚至可以开口说话。”

不甘做只有杂技界才知道的明星

中国杂技节目自1981年参加蒙特卡洛国际马戏节比赛至今,获奖总数在所有参赛国家中名列前茅。但陈磊希望有更多的人能看到他的表演,接受来自普通大众雷鸣般的掌声,而不仅仅是拿下蒙特卡洛国际杂技节赛场上的“金小丑奖”。

2015年6月,陈磊离开了中杂,跳槽到万达集团的傣秀剧场。“转场”后,陈磊的月收入有了近10倍的增长,但对他来说这并不是最重要的,“重要的是每天都有演出,每天都有人来看我的节目。”而在中杂,陈磊认为他主要是应对比赛。

在傣秀剧场工作了近一年后,陈磊又去了美国。他的目标是加盟在拉斯维加斯的太阳马戏团。他一直都在寻找更大的舞台。

刘群也有类似的梦想。

凭借《圣斗·地圈》斩获第37届“金小丑奖”的刘群是个喜爱极限运动的人。他从2008年开始接触街舞,2013年喜欢上了跑酷,这些对他来说都是很炫很酷的极限运动。

刘群作为组长在协助老师辅导队员编排、完成新动作时,随他一起在训练厅的还有一本《跑酷健身》。

他认为,杂技也应该像街舞、跑酷一样,被很多人接受,被年轻人认为“很炫很酷”。

生于1989年的他从小的梦想是成为明星。“不是只有杂技界才知道的明星,而是大家都知道的,像梁朝伟那样的,”他问本刊记者,“你会不会笑我?”

“酷”的前提是“苦”

当刘群意识到成为梁朝伟那样的明星并不现实时,他开始把梦想转化为可落地的创新实践。他参与了《做杂技我们是认真的》的编排,这个剧目从创编到排练以及大部分的道具制作,都由中杂演员自己完成,打破了杂技现有表演的固定模式,变得更容易让观众接受,不再仅仅是“请勿模仿”;表演时会到观众席加强互动,拉近与观众的真实距离。

表演中,他们不仅将以前蹬伞表演时用的油纸伞换成了日常使用的普通雨伞,更是将环保理念融入创作中,使废弃的矿泉水瓶也可以成为演出的道具。

刘群想通过这个剧目表达自己对杂技的态度:“杂技真的在发展,也真的很酷。”

张琬坦言,尽管很酷,新的杂技教育依然继承了“刻苦训练、挑战极限”的传统,因为杂技的魅力核心仍是动作的惊险性与美感的统一。

事实上,大部分杂技人都经历过苦不堪言的时刻。

“不严厉,肯定不会出东西。”陈磊如此回忆练功时的艰辛。

1999年,时任中国杂技团团长的孙力力把陈磊从武汉带到了北京。那年陈磊5岁,开始学习杂技。他每天早晨6点起床,先练一个小时的倒立,“脸都是肿的”。虽然练成了绝活,但很长一段时间里,他都埋怨父母把幼小的他一个人留在北京,直到有一天发现父母老了。

在“金小丑奖”作品《腾·韵——十三人顶碗》里演“底座”的王洋,与其他“底座”要一起撑起上面的人,共同完成高难度动作,“手腕处都是很深的茧子,看起来就像是戴手铐时间长了。”

伤病的困扰更是难以避免的。樊梦蝶至今都忘不了2015年的一次意外。

那是中国杂技团建团65周年《第61块金牌》在国家大剧院的演出。演出前最后一次彩排时,她的小趾头不慎受伤,医生判断她再也无法踏上杂技表演的舞台,她却请求医生从胯间移了一小块骨头放进她的小趾头。当樊梦蝶如期在舞台上站起来的时候,所有知道内情的人都掉下了眼泪。

刘群在《圣斗·地圈》组里的绝活是“双五圈720度,七圈360度”,七圈就是七个圆圈摞起来,将近3米的高度,刘群过圈的动作是转体360度。刘群于23岁时完成了这个动作,但也为此“受了点小伤”——他左脚跟腱拉伤,从那以后留下了病根,只要太过用力就会疼,得用繃带。

为减少学生伤病的发生,张琬的理想是把更安全、系统的知识带到杂技教育里来。新的杂技教育对于传统的杂技教学来说,“发展的是教育与沟通的方式,按照学生的成长规律安排适当的训练,而不是为了训练而训练。违反自然规律,不安全、不科学。”

坚守的理由

伤病之外,年龄是杂技演员最大的敌人。大部分杂技演员的黄金年龄,男孩从18岁开始,女孩从16岁开始,随着演员年龄的增长,身体会逐渐失去柔韧性和美感,受伤的几率也会大大增加,且不容易恢复。45岁还活跃在舞台上的孙力力,已被贴上了“高龄杂技人”的标签。

并不长的舞台黄金期是杂技人难以逾越的障碍。

张琬告诉本刊记者,国艺杂技与魔术表演专业现在每年招生名额是30人,现如今有150名学生。

而坚持下来的人,必然有某些东西在支撑着他们。

对杂技有深厚感情的张琬认为,通过学习杂技艺术可以激发人身体里的最大潜能,磨炼超乎常人的意志,打开人生另一扇窗。

纵身一跃,空中翻转,再平稳地落在地面上,或是从一个同伴的肩上跳到另一个同伴的肩上,这些惊险而又具有美感的表演如果在创意环境里展开,就会把观众带入另一个世界。

2010年,中杂收到一封来自日本的信。写信的日本人说,他一度对生活绝望,打算自杀时看到了中杂的表演,从表演身体极限能力的演员身上看到了意志力,他反问自己:这些年轻人远渡重洋来到这里,告诉人们身体的极限潜能,而我为什么不好好珍惜自己的生命?

这封信让孙力力念念不忘,也让众多演员感触颇深,成为低落时抚慰心灵的良药,以明确自己如此刻苦坚持的价值。

刘群说,他从来没想过自己还能在舞台上演多久,“直到真的一点都演不动的时候吧”。如果有一天从舞台上退下来,“就把好的经验传承下去”。刘群说他越来越意识到,“做好一件事,真的需要很长很长时间,甚至需要几代人的努力。”

(实习生梁英豪对此文亦有贡献)