淋巴结转移数和病灶大小在可手术非小细胞肺癌预后中的分析

2017-04-19张靖宇朱明珍

张靖宇+朱明珍

【摘 要】 目的:探究可手术非小细胞癌患者淋巴结转移数和病灶大小对预后的影响。方法:选择连云港市第二人民医院2011年1月-2013年12月收治的40例可手术非小细胞患者,根据患者淋巴结转移情况分为N0、N1、N2、N3组,根据病灶大小分为D1、D2、D3组,比较七组患者的术后死亡率及2年生存率。结果:手术共切除淋巴结195枚,转移淋巴结71枚,N0、N1、N2、N3组患者术后死亡率呈现N0

【关键词】 淋巴结转移 病灶大小 非小细胞肺癌 预后

非小细胞肺癌是肺癌的最为常见的类型的之一,约占左右肺癌的70%以上,非小细胞肺癌病情发展快,恶性程度较高,因此,提高非小细胞生存率在关键的在于早期即进行干预诊断治疗[1]。可手术患者应当尽早给予手术治疗,对于晚期患者或拒绝手术患者给予放射治疗,病灶大小是目前评价非小细胞肺癌分期的基本标准[2]。然而,临床有研究指出,仅根据病灶大小进行分期及预后评价是欠缺科学性的,淋巴结的转移情况对肿瘤分期具有重要影响,在非小细胞肺癌术后预后中,淋巴结转移侵犯肿瘤形成淋巴管癌栓,提高患者术后死亡率,降低生存率[3]。本文为探究淋巴结转移数及病灶大小对可手术非小细胞肺癌患者预后的影响情况,在参考近几年临床研究的基础上,选择连云港市第二人民医院收治40例非小细胞肺癌患者作为研究对象,取得了较好的研究成果。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选择连云港市第二人民医院2011年1月-2013年12月收治的40例可手术非小细胞患者,患者年龄45-65岁,平均年龄(57.63±6.04)岁,其中男性患者25例,女性患者15例。

根据患者淋巴结转移情况分为N0、N1、N2、N3组,N0组为无淋巴结转移,5例患者;N1组为1-2个淋巴结转移,14例患者;N2组为3-4个淋巴结转移,10例患者;N3组>4个淋巴结转移,11例患者。根据病灶大小分为D1、D2、D3组,D1组为病灶<3cm,8例患者; D2组为3-5 cm,8例患者;D3组>5mm,24例患者。

1.2 方法

在患者出院后及进行随访,连续随访30个月以上,采用电话随访方式,随访率为100%,回顾性分析比较七组患者的术后死亡率及2年生存率。

1.3 统计学处理

采集七组患者术后死亡率及2年生存率等相关指标,采用统计软件SPSS 17.0进行统计分析,七组患者术后死亡率及2年生存率的比较采用卡方检验,水准α取0.05。

2 结果

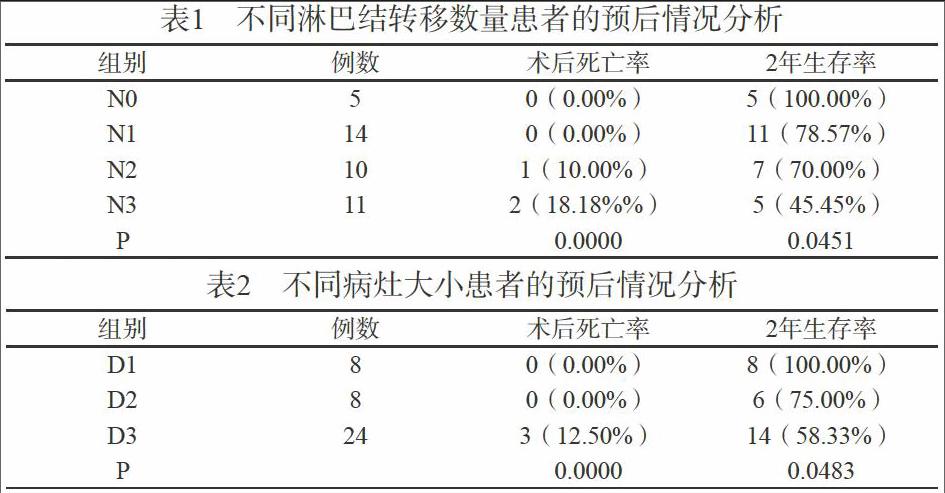

2.1 不同淋巴结转移数量患者的预后情况分析

采集N0、N1、N2、N3四组患者的淋巴结转移数量及术后死亡率和2年生存率,结果显示,手术共切除淋巴结195枚,平均(4.95±2.08)枚/例,转移淋巴结71枚,平均(1.75±0.63)枚/例,N0、N1、N2、N3组患者术后死亡率呈现N0

2.2 不同病灶大小患者的预后情况分析

采集D1、D2、D3组患者不同病灶大小及术后死亡率和2年生存率,结果显示,患者病灶1.25-7.58cm,病灶平均大小(3.19±1.07)cm,D1、D2、D3组患者术后死亡率呈现D1

3 讨论

目前,临床在肺癌的分期预后定性上仍然存在较大的争议,TNM分期评价指标未将淋巴结转移数量纳入评价要素,对同一分期预后有定性上存在许多偏差[4]。肺小细胞癌患者的病灶在大于3cm时,淋巴转移的几率变大,在手术治疗中淋巴结的清扫情况直接影响手术结果及预后情况[5]。有临床研究结果显示,病灶大小是影响手术预后的主要因素,病灶>4cm的患者術后复发率较高,且肿瘤对淋巴管及小血管的侵犯转移几率增大,患者术后预后较差[6]。本次临床研究结果显示,N0、N1、N2、N3组患者术后死亡率呈现N0

综上所述,可手术非小细胞癌患者淋巴结转移数和病灶大小对预后具有重要影响,有利于临床梳理淋巴结转移形成淋巴管癌栓及病灶大小与肿瘤分期的相关性,为肺癌分期临床的进一步探究提供参考依据。在可手术非小细胞癌患者临床治疗中,综合考虑患者淋巴转移数量及病灶大小确定患者手术清扫区域,针对性制定治疗方案,改善患者预后,提高可手术非小细胞肺癌患者的生存率。

参考文献

[1]毛清华. 淋巴结转移数和病灶大小在可手术非小细胞肺癌预后中的探索[J]. 吉林医学,2014,3(1):6957-6958.

[2]贾春祎,王启文,张立新. 非小细胞肺癌病灶大小及部位与胸腔淋巴结转移关系探讨[J]. 吉林医学,2013,1(34):7145-7147.

[3]陈颖,雷玉洁,马千里. 原发性非小细胞肺癌及孤立转移灶患者综合治疗的预后观察[J]. 昆明医学院学报,2012,1(3):85-89.

[4]特木热,扎那顺巴雅尔,黄少君. 检测非小细胞肺癌患者纵隔淋巴结微转移的临床意义[J]. 内蒙古医学杂志,2012,1(7):769-773.

[5]林钢,王准,孙晓江,刘金石. 可手术非小细胞肺癌淋巴结转移特点及其临床意义[J]. 中国肿瘤临床,2015,1(18):921-925.

[6]李晓玲,张景国,陈立群. Ⅰ期非小细胞肺癌多基因蛋白表达与淋巴结微转移及预后关系分析[J]. 中国医科大学学报,2011,1(11):1026-1031.