从冈比亚到圣普,看中国外交变奏

2017-04-19王涛鲍家政

王涛+鲍家政

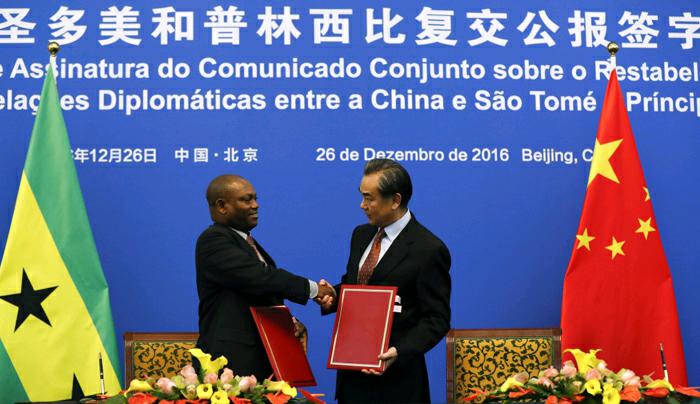

2016年12月26日,非洲岛国圣多美和普林西比民主共和国(简称“圣普”)与中国恢复了断绝近20年的外交关系,这仅是当年第二个“重磅炸弹”。

早在9个月前,中国与3年前同台湾“断交”的冈比亚建交,就已经给了台湾地区领导人蔡英文当头一棒。如今,蔡英文上台7个月民调跌去42.9%,破例不发表新年讲话,被讥为“鸵鸟心态”。而大陆在这方面的外交节奏仍然在有序前进。

水到渠成的中国与圣普外交关系

在世界地圖上,圣普甚至难以找到。这是一个位于非洲中西部几内亚湾的小岛国,由圣多美岛、普林西比岛及附近一些礁屿组成。人们往往会不自觉地就忽视其存在。但如今不同,国人开始了解它。

圣普独立的时间不长,1975年才脱离葡萄牙。那时正值中国如火如荼发展与非洲关系的时期,圣普也加入中国“非洲兄弟”的队伍,于独立当天与中国建交。此后中国经历了结束“文革”、实现改革转型的历史剧变期,对非洲的关注也一度弱化,小国圣普更是被“冷落”。这就给1988年担任台湾地区领导人的李登辉以机会。在其执政时期,台湾通过“银弹外交”从大陆方面“挖走”6个非洲邦交国:1992年尼日尔、1994年布基纳法索、1995年冈比亚、1996年塞内加尔、1997年乍得、1997年圣普。特别是后两国于同一年被“挖走”,台湾方面将其渲染为“重大外交胜利”,也助长了李登辉“台独”的野心。

2000年中非合作论坛成立后,中非关系开始了一个全面提升的新时期,大批非洲的台湾“邦交国”改弦更张:2005年塞内加尔、2006年乍得、2007年马拉维,先后恢复了与中国的外交关系。圣普却在观望,既想“收割”台湾的果实,又想尝尝中非关系合作大蛋糕的甜头。

改变从2006年就已开始。当年,圣普以“观察员”身份先后参加了“中国-葡语国家经贸合作论坛”澳门会议和中非合作论坛北京峰会。2013年底,中国驻圣普联络处挂牌成立。此后,中国港湾工程公司还投资1.2亿美元帮助圣普建设深水转运港。2012年,中国与圣普的贸易额为200万美元;2015年已增至800万美元。尽管这与2200亿美元的中非贸易总额相比,实在微不足道,但一叶知秋。

对于圣普60~100亿桶的石油储备而言,中国将是潜在的消费大户,这才是双方利益交汇的核心。然而,合作只是初步的,尚未充分开展。正是与台湾地区的不当关系,让圣普无法顺利搭乘中国经济发展的快车;中非贸易的诸多优惠条款,圣普无从享受;面对中国对非的海量援助与投资,圣普更多地还只是个旁观者。2016年12月中国与圣普外交关系的恢复,实属意料之中。

前松后紧的外交变奏

2016年3月与中国恢复外交关系的冈比亚也一样。即使在其与台湾保持关系的时期,冈比亚的经济发展也更依赖大陆。随着中国国力的全面提升,台湾所谓的“邦交国”面临相似的尴尬处境:政治上与中国疏离,但经济上却离不开。这种错位的关系若不纠正,受损的是它们自己。经济驱动的背后,是历史发展的大势。

然而,冈比亚问题与圣普问题有所不同。对于2013年11月冈比亚与台湾“断交”,中国采取了冷处理的办法,直到2016年3月,才恢复与冈比亚的外交关系。相比之下,圣普的“断交”与“复交”来得快,一周内完成。快慢变奏,直指时局;台湾的政坛,今时已不同于往日。

2013年冈比亚的“断交”行动,是其自己的主张。马英九承认“九二共识”、致力于维护与发展两岸关系,两岸政治互信也不断加深,这是中国大陆对相关问题冷处理的背景。

2016年1月蔡英文胜选后,对两岸关系采取了模糊处理的方法,实际上有改变马英九政策,另搞一套的企图。大陆方面已不需要“手下留情”。2016年3月,在蔡英文就职前两个月,中国恢复与冈比亚的外交关系,是对台湾新政府的警告。既然蔡英文就职后仍一意孤行,那么在圣普问题上,节奏不妨来得更快些。

无论是此前对冈比亚问题的冷处理,还是当前圣普问题上的雷厉风行,其性质并无二致,都服务于两岸关系大局,都致力于“一个中国”的基本原则与底线。“前松”,是给马英九支持,令其在发展两岸关系上有所作为;“后紧”,是给蔡英文压力,促其反思现有政策。中国政府现在有能力在台湾所谓“邦交国”中制造“雪崩式”的“断交”高潮,有能力将台湾的“国际空间”压缩至极限。从冈比亚到圣普,就是明证。

“无可奈何花落去”

从台湾角度看,截至圣普与其“断交”,其所谓“友邦”已凋零至21国,与20世纪90年代相比,缩水了近1/3。其中,非洲仅有斯威士兰与布基纳法索;欧洲仅有梵蒂冈“硕果仅存”。台湾的“邦交圈”目前主要局限在中美洲与太平洋上的小国。台湾领导人的“出访活动”线路简单,方向明确,一路向东即可。外事活动越来越少,就需要增加访问“友邦”的次数。蔡英文的身影频频出现在那些不知名的国家中,像一出出冷清的独幕剧。

台湾民众却鲜有识得这些国家者,因此并不在意维持与后者的关系,反而苦恼把税金投入那些遥远又陌生的地方。据台媒报道,当年为了与伯利兹、格林纳达、利比里亚“建交”,台湾分别支出1000万美元、5000万美元与“2.1亿美元加3万吨大米”。中国大陆对外投资如火如荼,台湾维持与“友邦”友谊的价码也节节攀升。陈水扁下血本搞“烽火外交”,在所谓“友邦”面前表演的“凯子外交”,岛内民众实在也受够了。圣普与台湾关系的终结,未尝不是一出“邦交闹剧”的落幕;对岛内民众来说,未必不是一件“幸事”:节省了一笔外援资金,可以把注意力放在台湾近年衰退的经济上。

1998年以前,台湾为了留住南非,尽了一切努力,结果仍然是“无可奈何花落去”。在梵蒂冈问题上,台湾恐怕将重蹈覆辙,结局暗淡。

警惕美日的举动

对中国而言,与圣普建交的外交攻势,虽然一定程度上压缩了台湾的“国际空间”,但仍须做好其他工作。尤其值得注意的是,台湾在世界各地有131个代表处,覆盖了世界各大洲的主要国家和地区,这些对台独分子的影响不能小视。

其实,台湾的外部空间恰恰不在其“友邦”,而在美国、日本、欧盟等绝大多数与中国有外交关系的国家。尽管台湾代表处宣称旨在促进文化、贸易交流,但在事实上促成了台湾与美国、日本的政治互动,因此更值得警惕。

2016年12月23日,奥巴马签署的《2017财政年度国防授权法》明确认可了美台资深军事将领间的互访,这预示着美助理部长以上级别文官和现役军官均可访台,台防务机构首长访问华盛顿也不再受限。特朗普当选总统后与蔡英文的越洋电话,也为中国敲响警钟。我们台湾政策的重点,也要考虑与大国有关的涉台事务,这样更利于打击“台独”和推进和平统一的伟大事业。