18世纪爱尔兰妓女的暗夜

2017-04-18孙珲

孙珲

在18和19世纪的爱尔兰,穷者无立锥之地,度日维艰,对许多女性来说,卖淫几乎成为了她们唯一的生路。妓院里充斥着暴力与疾病,妓女们常常遭到客人的殴打,但代表着公权力的警方却选择了冷眼旁观。

18世纪,爱尔兰特殊的“服务业”

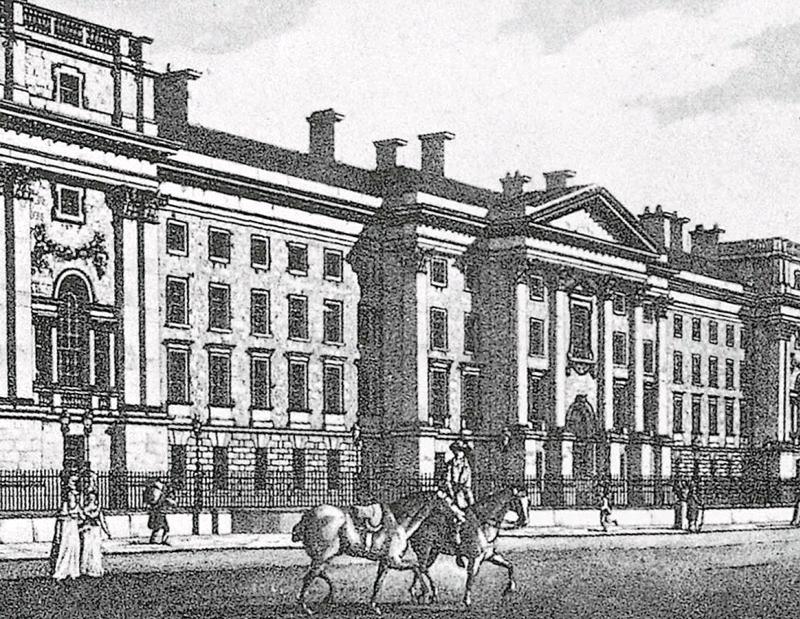

1736年10月12日,爱尔兰首都都柏林,身为警员的菲利普·雷利及其妻子凯瑟琳被法庭判决有罪,罪名是在河滨街的白狮庭(White Lion Court)经营妓院。雷利被判处入狱服刑3个月,而他的妻子要在他入狱次日接受鞭笞的惩罚——从新门监狱(Newgate Prison)到三一学院(Trinity College)游街示众。当月的《每日索引》报道说,雷利是如此地爱他妻子以至于他诚恳地向法院乞求让自己代妻子承受鞭笞的刑罚。但是法院驳回了他的请求。在18世纪的都柏林,妓院大多由女性经营,尽管有史料表明当时有夫妇共同经营小型妓院,但是这件案子还是显得不同寻常。

妓院大多坐落在都柏林市中心附近的区域,沿着基督新教大教堂和都柏林城堡、柯珀巷、费香波街、酒馆街(这条街上几乎全是妓院、小酒馆和小型赌场,故而得名)、库克街之间的小街小巷分布开来。码头地区也是妓院集中之地,为利菲河上往来船只上的水手提供“服务”。1751年,玛丽·布朗的妓院开在王子街上约翰·罗杰斯爵士的码头(John Rogersons Quay)附近。她也被判犯有经营妓院罪,法院命令她坐在马车里当街游行示众,但是由于她名声在外,都柏林警察又腐败至极,因此她得以躲在马车的底层,从而免受公众目光的谴责。

如今,我们对18世纪都柏林“服务业”的了解主要来自18世纪报刊杂志的叙述和警方的档案资料,其主要论调便是生活多艰而多险。1786年,住在费香波街下辖的马修巷里的凯瑟琳·哈芙佩妮遭到了暴徒的袭击。1791年,住在弗里德里克北街上的凱南小姐家被歹徒破门而入,她所有的家具被丢到了大街上,一把火烧了个精光。这些报道对了解当时的娼妓行业很有用,也揭露了大众对妓女的一般态度以及这个行业潜藏的问题和矛盾。

当都柏林的妓女被带到法庭上接受审判时,她要面对的是清一色的男性——法官、法警、陪审团员、法院公务员,法律程序中涉及到的所有工作人员都是男性,这不免给审判蒙上了性别歧视的色彩和无法自圆其说的内在矛盾。一方面,男性对女性有着忠诚和贞洁的要求;另一方面,男性又承认自己的生理需求。根据英国政府于1751年颁发的《妨碍治安的公共场所法案》(Disorderly House Act of 1751),经营妓院者可遭到起诉。“对贫民开放的多种多样的娱乐场所是盗窃、抢劫等犯罪行为的重大诱因,因为贫民极有可能使用非法手段攫取财物以满足自身欲望。”

为了预防社会风气败坏及其可能导致的不法行为,政府规定“任何‘楼、‘室、‘园或者给大众跳舞、听音乐及进行类似娱乐活动的场所”都需要执照,没有执照而经营的将被判为“妨碍治安的公共场所”。妓院经营者们纷纷将生意转入地下,用各种手段隐藏自己的真正营生。1793年,在阿什顿码头,布拉赞夫人的妓院的招牌是一家男子服装用品店。可是如此行为并不总是能确保安全。费香波街上的戴维斯夫人拥有一家“瓷器店”,1792年,四个浪荡少年恶作剧地将一匹盲眼的马推入她的店里,给她造成了不小的损失。

对独自从业的妓女的处罚依据主要是她们触犯了宵禁法,即在宵禁时间还在街上出没。被带到地方法庭上接受审讯的妓女大多已经是法院的常客,她们除了卖淫之外还身负偷窃、行为不端、流浪和扰乱公共秩序等罪名。1838年以降,关于都柏林娼妓业的资料渐渐多了起来,这主要是因为都柏林市警察局开始进行案件归档。通过这些档案可以知道,1838年仅在都柏林就有2849起针对娼妓业从业者的逮捕案。迟至1889年,都柏林市警察局的手册上仍对在执法过程中遇到的困难叫苦不迭。“不能因为妓女的身份而逮捕某个人,为了使逮捕合法化,警方必须拥有具体犯罪的证据。”除此以外,公众对彻底根除娼妓业表现出漠不关心的态度,这也给警方执法造成了很大困难。这与都柏林人口的构成有关,士兵在都柏林总人口中所占比重相当大,而士兵又恰恰是妓女们的最大“客源”。

驻军与妓女

当时的爱尔兰几乎每个小镇都能找到妓女的身影,但是娼妓业在有军队驻守的地区尤其盛行。当时,“都柏林营房(Dublin Barracks)”统治着都柏林市,是大英帝国统治权力的象征。其他军营作为防御力量沿海岸线分布。当时的一个社会观察者就认为爱尔兰遍布全国市镇的数量庞大的陆军和海军将“导致贫民阶层的女性的行为不端”。

数以万计的士兵驻扎在爱尔兰保卫大英帝国,军队中的生理需求常常难以疏导。1832年,在爱尔兰中部的罗斯康芒郡,“罪恶潜滋暗长的程度远超过人们的想象。位于城市郊区的城堡街(Castle Street)上存在着众多的妓院,“妓女们从中午时分就站在门口用明眼人都懂的姿势招揽顾客”。爱尔兰中部香侬河畔的阿斯隆市(Athlone)有重兵驻守,年轻貌美的妓女跟着军营四处迁徙。

为什么当妓女

妓女们出于各种不同的理由而选择这个行当。1835年,英国政府关于爱尔兰贫民生活状况的调查委员会发布了首份调查报告,声称“任何女性有不端行为都意味着她永远丧失了品行和贞洁等美德”,对被引诱的女性而言,这意味着被家庭和朋友抛弃。“引诱”这个词有着广泛的内涵,包括受到恐吓甚至强暴。在一篇新闻报道里,一个“有着玫瑰般娇艳肌肤的年轻女孩”吸引了一个绅士的目光,他“频繁地用蛋糕、礼物和永远爱她的承诺引诱她”,但是她始终没有答应做他的情妇。最后他哄骗她来到他的公寓,“用紫红色的葡萄酒让她彻底丧失了理智”,并完成了对她的征服。酒精是许多女性丧失贞操的导火索。

贫穷也是女性不得不用卖淫来维生的主要原因,假如有了非婚生的孩子,更是极大增加了女性谋生的难度。对于下层阶级的贫苦女性来说,务农和家政服务是最常见的选择。但是到中上层社会的富裕人家做女仆也成为进入娼妓业的一个渠道。由于收入低廉,没有职业技能,又缺乏家庭的支持,这些女性的生命是十分黯淡的。妓女中的绝大多数人是无家可归、身无分文的酒鬼,或者是贫穷的未婚妈妈。

那时的爱尔兰被描述为“每天都能看到年轻女孩被胁迫着进入这个行当”。没有道德原则的妓院老板组织年轻女性甚至未成年女孩卖淫,都柏林娼妓业的规模就这样不断壮大。很多年轻女孩由于害怕被害才不得不成为妓女。1781年2月的《爱尔兰杂志》报道说,警方就一个妓女在都柏林酒吧街被谋杀一事调查了当地妓院老板及其密友,当时警方一无所获。8个月后,又一个17岁的贝尔法斯特姑娘在其位于斯蒂芬街的出租房内被谋杀,在此之前她曾经拒绝附近一个妓院老板安·麦克多拿的邀约。消息一出,公众要求警方彻底搜查该妓院。但这不足以阻止麦克多拿的残忍行径:次年7月,她狠狠揍了一个妓女,以至于这名妓女的一只眼睛失明。

公众见警方在解决卖淫问题及侦破虐待妓女案件上的效率极低,且常常不走法律程序私自释放行凶者,非常不满。1795年12月,一个妓女的尸体在肯尼迪大道上的楚莉夫人的妓院内被发现,一场暴动随即发生。1796年,一位女性从楚莉夫人妓院门口经过的时候被胁迫卖淫,人们再次破坏了她妓院所在的建筑物。罗斯大道的贝蒂夫人强行挟持一个年轻女孩进入妓院,人们认为警察没有采取合法而正当的措施,暴徒们竟然用石头袭击警察。

当然,那时在爱尔兰从事这个行业的女性不仅有穿着廉价衣服挨饿受冻的街头妓女,也有出身稍好、受过教育的女性,她们的服务对象往往是来自上流社会的男性。这些家境不错的妓女更愿意寻找一个有钱的男子来养她们。成为情妇的女性住着豪宅,在特定的裁缝铺和首饰店里有专属账户,出门坐四匹马拉的马车。她们受过良好教育,有一定的职业技能,因此能够吸引更富有的“客户”。这些“客户”里,有住在都柏林城堡里的贵族男子、大英帝国政府的高级公务员(包括爱尔兰银行的总经理大卫·拉图什和爱尔兰总督拉特兰公爵等人)。

当爱尔兰高级妓女佩吉·普兰凯特对绅士们打开她豪华公寓的大门时,这些人争相跌伏在她的石榴裙下。她的朋友萨利·海耶斯经营着一家高级妓院,妓院墙上贴着各种色情印刷品,室内有最新款“弹力床”,为了吸引最富有的客户可谓无所不用其极。这种生活对普通妓女有着很强烈的吸引力,因为这意味着不需要再仰金主的鼻息而活,她们能够凭一己之力打造奢华而富裕的人生,不用向任何人俯首称臣。

但是,即使寄居在高档社区的豪宅里,生活也是有风险的。富人最容易成为在街头逡巡游荡的暴徒们的目标。这些暴徒所到之处,公民的房屋被劫掠,男人被殴打,女人被强暴。当时最臭名昭著的黑帮是Pinking Dandies,他们穿着精美的礼服在城中游荡,用手中的剑戳刺路人。一个观察者这样描述他们:他们中有的人出身高贵的家庭,父母皆受人尊敬,却允许其懒散无用的子孙获得崇高的社会地位,可惜他们毫无谋生的手段;有的人是学生,尝到了花天酒地的甜头,荒废了学业,试图走不劳而获的捷径,无论手段多邪恶。

这群暴徒常常在喝醉酒或者赌博失手之后在街道上袭击路人,收取保护费或者将女性从伴侣身边抢走,许多女性在遭到匪徒强暴后生活被完全摧毁。

佩吉·普兰凯特自己也是暴力袭击的受害者,1779年的一个夜晚,Pinking Dandie一伙闯入了她位于都柏林城堡附近伍德街上的家。她在回忆录里描述了暴徒是如何袭击她并破坏她的房屋的,她两岁的女儿及腹中未出生的孩子都在这次袭击中殒命。这伙暴徒的头目是理查德·克洛斯比,1785年,此人试图乘热气球横渡爱尔兰海而在英国声名大噪。尽管佩吉对他及其同伙的诉讼取得了成功,但是他早年的犯罪行为对他后来的人生似乎没有产生任何负面影响。

黑暗中的爱尔兰

警方在控制犯罪方面所为甚微,无论是逮捕四处劫掠的青少年、暴乱的黑帮还是打击娼妓业。这部分是因为18世纪初期,爱尔兰警察本身还未成建制,警察们在执法时三心二意,治安主要依靠各地联防队和守望相助。直到1786年,政府通过了《都柏林警察法》,爱尔兰的警察体制才正式建立。在此之前,每个教区都有一个由15人组成的“守望队”,由地区长官和教会长老遴选成员并加以监管,一名警员负责调度。每年四月至米迦勒节(Michaelmas,基督教节日,纪念天使长米迦勒。西方教会定在9月29日,东正教会定在11月8日),守望队在晚上11点至早晨5点之间执勤;一年中的其他时间,守望队的工作时间是晚上10点到早晨6点。

在此时间段以外,犯罪活动得不到任何有效遏制。大约900名守望队员覆盖了450个岗位,有的岗位配备有两名守望队员执勤,而有的岗位则只有一名负责人。还有一些守望队员在犯罪发生时被随机调配。但正如18世纪上半叶的一份观察报告所指出的那样,这些守望者工作态度并不算认真,“都柏林市的‘守望相助近来显得如同鸡肋,作用微乎其微,有很多对政府心怀不满的守望队员当被要求出勤时竟然直接拒绝。”换句话说,这些人能否履行自己的职责是有疑问的。另一名观察者认为靠守望相助来维持治安是“不可靠且悲惨的經历”。

尽管妓女们常常被带到法庭上接受法官的审判,但对她们的处罚并不严厉。妓院老板不时向法官行贿,而且许多当地守望队员参与了走私贩酒,他们把走私来的酒卖给妓院。地方治安官还常常将房屋出租给妓女,无论是活动于都柏林城堡附近的高级妓女还是追随军营迁徙的流莺。在新式警察队伍建立之后,情况发生了变化,妓女越来越多地遭到逮捕。1788年,在圣斯蒂芬公园(St Stephens Green)附近的柯珀巷内,有17名妓女被捕。几天之后又有32名妓女被捕。1799年7月,就在同一个地区,150名妓女遭到围捕。

卖淫带来的另一个不可避免的后果是性病的泛滥,妓女们必须面对淋病和性病引起的各种不适甚至是煎熬。这两种疾病被认为是同一种“疹”的不同阶段,水银曾经被认为是针对此类疾病唯一有效的药物(外用药膏、蒸气浴或者服药)。但实际上,水银只能加重病人的症状,绝不是治病良药。妓院老板都有长期合作的医生来处理妓女的妇科病、性病,医生还会帮助不慎怀孕的妓女流产。

对妓女来说,摆脱卖淫的最常见途径是加入一家“抹大拉收容所”(Magdalene Asylums,曾有传闻称抹大拉的玛利亚是《圣经》里被耶稣拯救的妓女),比如都柏林利森街上的那家收容所,由阿拉贝拉女士于1767年创办。这一慈善机构致力于拯救年轻的妓女,尤其是“被诱惑的”信奉新教的女性,这些女性通常都不到20岁且怀着孕。1794年,一个观察者写道,此类机构“在都柏林是大家所亟需的,我们见到太多有辱人性的行为,我们的耳朵快被世间嘈杂和对神的亵渎给震聋了”。但是,正如“都柏林女子感化院委员会”于1815年发布的报告中所言,这些慈善机构不大可能令不知悔改的妓女被社会所接纳,只有那些“初次失足的女性”才能得到原谅。

1803年7月,尽管新的警察队伍已经建立起来了,但是娼妓业从业者的数量没有显著降低。一个观察者抱怨说:“议会街、埃塞克斯街及附近区域越来越多地充斥着喧闹的妓女,她们不分日夜,醉醺醺地骚扰过路行人。警方通常不敢干涉,因为妓女们有军队的保护。”迟至1854年,都柏林医院一个委员会的目击证人声称:“人们需要妓女,如果禁止士兵嫖妓,那么士气就会大为削弱。最好还是让士兵们有接触女性的自由,否则他们会用更糟糕的方式来发泄。鉴于当地军队中单身男子的数量,这一情形不可能得到根本性的改变。”

18世纪爱尔兰的娼妓业具有其特殊性,因为当时的爱尔兰驻扎了大量军队。对很多女性来说,成为妓女是解决生计的办法之一,而社会通常将妓女视作道德沦丧的毒瘤。但需要看到的是,她们在求生的过程中也遭遇了不同形式的磨难。