活化传承的山村实践

——以“土风计划”为观照

2017-04-14卢芳芳

卢芳芳

(上海 复旦大学 200433)

活化传承的山村实践

——以“土风计划”为观照

卢芳芳

(上海 复旦大学 200433)

土风计划项目十余年来,历经艰辛,从创意到生成,从民间行为到官方文件,从村寨拉动到学者争议,这过程本身是个开放动态的过程,属于中国非物质文化遗产保护大河中的一滴水。该个案研究是面对万象共生的全新世界、踏踏实实推动的乡土文化实践,尽管有诸多不能尽如人意之处,但向人们展示了一种可能,向光光交彻、美美与共的愿景中勾勒的一条崎岖不平、“和而不同”的民间路径。

活态传承;山村实践;自组织

一、项目缘起: 回望天高云低处

“土风计划——兰坪民间文化村寨传承培育项目”系由我国著名词作家陈哲先生发起,旨在抢救保护濒临消失、不可再生的民族文化资源,探索良性发育,促进民族文化由资源优势转化为民族文化产业优势的一项系统保护工程,历经十数年考察,审慎积累孕育而成。工程地点选在云南省怒江州兰坪县的普米族村寨——该小民族长期孤立在主流文化之外,2005年只有32700人。由于它所处地理位置独特——澜沧江边且四面环山,使得该地区的经济较为落后,生态环境较少破坏,因此传统文化保存相对完整,民俗人文积淀相对深厚。该项目旨在打造一个以音乐、舞蹈为主体、全面承接传统文化的传承小组。小组集中了村寨中的年轻人,学习老艺人的传统文化和演奏技艺。希望以这样的方式把濒危的民族文化传承下去。该项目得到了福特基金会、云南省政府和中国文化部的支持。这场“民间社会实践”,在酝酿、实践8年之后,2012年经云南省委领导批准,成为一项由云南文产办、云南省文化厅组织实施,委托专家指导组开展的涉及全省50个示范村寨的文化传承活动、基层文化建设工程。

在《西部人文资源研究报告》中,费孝通先生指出:“只有理论联系实际才能出真知,只有到实地中去调查研究,才能懂得什么是中国的特点、什么是中国文化的内在本质。你们的研究要摆脱在概念中兜圈子、从书本到书本的模式,要走出书斋,在实际考察中认识西部,了解西部”。[1](19)他还说:“围绕着西部的文化变迁和人文资源的保护、开发和利用这个主题,来提出问题,然后通过考察来认识问题和回答问题,这种做法是可行的。这种从实践中来的认识往往比书本上来的认识具体得多、充实得多。因为它不是从概念中推论出来的,更不是凭主观臆想出来的,所以只要能自觉地、不留情面地把考察中一切不符合实际的成分筛选掉,它就会成为西部文化变迁的历史轨迹的真实记录,即使过了几十年甚至几百年,当人们来翻看他时,仍然具有价值,这种价值就在于它是未来的起步,而今后的变化则是它的延续。”[1](19)费老的这段话今天看来,也是对“土风计划”项目探索意义的生动注脚。

该民间文化项目,笔者在2006年7月~2008年12月参与其中,作为项目组专家组成员,之后一直密切关注该项目。项目的初衷在于:从组建小组入手突破现状,引导村寨观念转变;促建底层传习机制,激励自我教育维系本土文化‘根系统’,同时被放在广义社会背景上接受检测进一步推动,吸引各界关注参与,争取多元空间,审慎探索在现代社会循环中,根文化如何实现新的劳动价值以形成自我补血、培养免疫力,而逐步接近“健康的自我保持”。 简称“村寨拉动,活化传承”。①这些十几年前的理念、屡经挫折不放弃追求,打造“新型民间传承人”的初衷,充溢着理想主义的光芒,反映了组织者的主体性和能动性,这需要和当地民众的主体性相结合,产生互动,生出能量。

该项目的人员组成:由专家组和资源地村寨年轻人(8人)构成,村寨子年轻人多数已失学、倾向单纯、热爱本民族歌舞。项目专家组团队包括央视摄影记者赵湛明、首都师范大学音乐教师吕澍、北京财务管理学院老师孔静、北京江川车辆公司经理刘江、中国音乐学院研究生金娜、中国传媒大学研究生卢芳芳等,均为志愿者,项目资金来自福特基金前后两期资助,每期金额为10万美金。

依据项目初衷,“活化传承”之根本在于:激励乡土机制恢复功能需求,促建村寨传承系统,助其能力增长,实现本土文化传承,使他们面对社会变迁“有所为,有所不为”,依靠民族文化自觉和自组织,来实现活化传承。陈哲认为:这是中国音乐文化多样性保护工作实现“持续性”发展的关键。该项目针对西部国情打造,发起人认为:西部人民头上悬着国际一体化口号,面临着现代化压力;身后是生存现实,残酷的贫困紧追不舍,可谓“腹背受敌”。这种情况下,如何跟不愁温饱的人一体化?怎么可能一股脑跟随别人的标准来育人施教?倘若跟随西方人类教育中心论去打造山区的标准和教制,一方面劳民伤财不说,最大弊端是它属于断根式发展——出了个大学生,走出大山是父母所盼,这情理自然,而贫困落后背后所隐藏的乡村文化无人接续。人向外走,背后荒芜,育人循环链遭切断,无法惠及本土,这对民族文化系统的致命冲击显而易见。他发现:山区子女主流文明学的越好、走得离家乡越远,身上根源越淡,气息的异化和背离也越严重。相反,擅长民间歌舞的、能掌握本族文化的多是山寨娃,甚至不读书! 他同时还发现:“鉴于西部国情严峻、地方文化建设执行款的落实不力等诸多问题,原先应该由政府或当地文化部门来做的事情,却步履维艰。”更重要的是,从某个角度说,村寨年轻人学习本民族歌舞文化技能并非难事,而要他们从心底里热爱认同自己的民族文化,主动去传承学习,则较复杂。因为生存压力,山民把田间劳作看作是第一位的,即使有空闲,年轻人也多是把兴趣放在打台球、麻将、甚至聊天闲逛上,不习惯、也不善于主动学习本民族文化歌舞,特别是对深奥的口头民族遗产或历史,则更少问津。针对以上西部国情,项目计划开设培训基地,培养新一代民间艺人,生源来自下面基础山区网根据地,经过一定的双向培养,使文化传承者本身具有面对现代社会而从容自处的能量。她(他)们一方面衔接各种规格的交流讲座和演出,及参与各家媒体展示(包括大众传媒的各种形态,如电视、广播、网络及各平面媒体等)代表民族根文化做表达;另一方面经过定向培养,可以返回民间,从学习者变为文化传授者,至少是推动、引导他们恢复为——主人翁式民间文化工作者。

与以往“静态抢救”不同,“土风计划”工程的关注点集中在三个方面:

1.针对年轻群体,而非停留在老一代挽救。“活化传承”的关键在于年轻人。

2.促建自我造血机制。项目强调文化必须回到劳动链中实现交换价值。

3.村寨传承必须社会化。

通过一系列措施后,初步建立起一个村寨传习系统。2002年“土风计划”在民间人士、志愿者、关心民族民间音乐文化的专家和云南省怒江州兰坪县本地的普米族民族领袖的帮助下成立,标志为上水俸村李冬梅小组测试启动。2002年~2004年,兰坪普米小组经历了三起三落的社会测度;2004年“土风计划”得到美国福特基金的资金资助(第一期为2004年10月至2006年7月;第二期为2007年3月至2009年3月)。“土风计划”在村里风风火火地展开,期间各种矛盾、争议伴随。这期间,小组外出向高校、报刊、电视媒体展示40余次,在村寨恢复端午节中期检测2次。其中,通过“数豆子”等让村寨老人为学员打分等乡土游戏,恢复四弦、口弦、古歌等传统技艺。

随着工作的开展,我们一步步发现,一句“活化”谈何容易!项目开始进村时受到的质疑;年轻人难以持续的兴趣;主流媒体长期对小小少数民族的忽视;村民们对现代社会的适应能力差……都是项目实现活化传承要面对又必须要解决的问题。

村寨组织起来后,使原来的自发无序变得归结有序,本村文化有了核心感。年轻族人组成的传习每天夜晚刻苦进行,拉动着全村视觉、听觉和人心,逐步变成族群内一种新认同或村寨新气息。针对项目组学员文化基础有文盲和小学、初中等不同程度,民族历史知识极为欠缺,民族艺术的掌握处在略会皮毛状态且缺乏系统性。有些村寨本族语言严重退化。通过补充基础教育:如读书写字(记日志)、基础道理知识、自我管理经验等。目标是能够自我坚持又多元健康成长。对一些特殊科目的学习,如电脑操作、上网收发、纪实摄像、录音设备操作等,则是为培养部分人先能掌握一些现代器材,为自主山村文化积累工作技能。

该范例是当时民族民间文化保护中的有益探索和积极尝试,抛开从上到下的理论空谈,在巨大现实阻力和地方干预等多重障碍面前,扎扎实实从下到上干起,从而影响周边,并在对外交流、展示中获得交换价值,并不时返回村寨资源地发动传承,在曲折中探索前进,显示出直面乡村、真是探索的可贵勇气。在实践中强调“让传统文化在现代劳动中获得交换价值,”①这也是项目与以往“求真禁变”的田丰模式不同之处,也是测试在现代社会中成长的探索方式和宝贵尝试。

笔者于2006年7月份开始参与此工程,成为“土风计划”项目组的一名志愿者,参与事宜包括整理民间文化记录表格、参加各种会议、组织并参加一些演出活动。作为项目专家组的工作而言,琐碎细微,具引导和教育性质,并非出于一厢情愿的改造,而是辅助性的增强她们自组织能力和工作能力。由于项目属自发民间组织,无稳固资金来源,小组在有限的对外交流演出中实现价值,比如以大学或各学术机构的生态歌舞展示演出为主,或其他文化活动的相关邀请,项目资金源自社会各利益团体(以国际组织福特基金为主)资助及演出收入。通过基础教育培训,小组成员健康成长,数年后再反思,均认为“尽管经济报酬方面不能尽如人意,在最该赚钱的年纪投身文化传承工作,把青春献进去了,但能力确实增长了,”②这段经历,亦成为她们人生经历中难以忘怀的篇章。

文化人类学中的“内发型发展论”认为:“所谓内发型的发展,是指人们在目标上—致,但在实现该目标的途径与社会模式上,却富有多样性的一种社会变迁过程。通往目标的途径、实现目标的社会模式及人们的生活面貌,要依靠该地区的人和集团依据原有的自然生态环境、根据自己的文化传统,参照外来的知识、技术、制度等情况,自律地进行创造。它重视在地区内积淀起来的社会结构和思想结构,认为人们为了解次现代化的问题,能够从传统中选择出有用的东西.重新加以创造而后再使用”。[2](250)几年过去,笔者希望追问的是:“土风计划”项目在多大程度上符合“内发型”理论?又在多大程度上实现了原初的理想?

项目从培育小组入手,引导促建村寨传习系统,培育底层传习机制,维护根系统,依靠村寨和族群内部人士依据原有的自然生态环境、根据自己的文化传统形成文化自觉;同时吸引各界参与,积极造血,让民间文化传承在现代劳动循环中实现价值;并将这个模式放在广义的社会背景上推动,赢取空间,获得社会营养。“在整个实施过程中培育一批民间骨干,他们与本土文化这棵树共生共荣,获得成长,发展成林,使困境得到改善,使自身形成抗体,对周边事物造成影响。”①一方面,小组通过在村寨自发练习、积累技艺、继承传统,然后回到主流媒体进行引起社会关注,赢得掌声,获得一定的民族自信和文化自觉,具备文化识别能力和自主选择意识,并获得一定经济支持,同时又返身回归村寨继承传统,如此达到良性循环、可持续发展。他们既依赖大众传媒的宣传,同时又能在现代文明中坚持自己、在对外展示演出中交换价值,获得免疫力,真正实现多元、健康发展。

2007年,笔者感觉该项目的不足之处在于:由于项目组经济来源主要通过部分拨款、“福特基金”捐助、以及不定期到大学校园歌舞展示、学术交流、其他公益组织或利益团体募捐等,缺乏循环和系统性。专家组成员来自各行业,承担一定教育功能,多为自发的义务劳动,这使得项目各项活动缺乏经济支持和系统运作。

巴赫金认为:“对话”是巴赫金的理论建构中贯穿始终的灵魂。[2](97)与索绪尔将语言作为自足的系统来静态的研究不同,巴赫金首先将研究的对象放在人类的话语(utterance/discourse)上。每一个话语,都具有独立的主体,也拥有自身的价值。话语之间始终处于一种积极的对话关系中,由此,他人话语(other’s discourse)就进入自身话语从而形成超语言学中所谓的“双声”现象。巴赫金甚至断言“存在就意味着交际”。而且,存在只有通过外在于“我”的他者才能实现,“对话关系成了人的社会存在的本质特征”。作为对话理论的开创者,巴赫金的对话理论本身就具备有对话的一切特性。“土风计划”的理念就是对话,就是“双声复调”,要实现外来者主体和本土主体的互动交流。

二、传承实践:苦心孤诣路漫漫

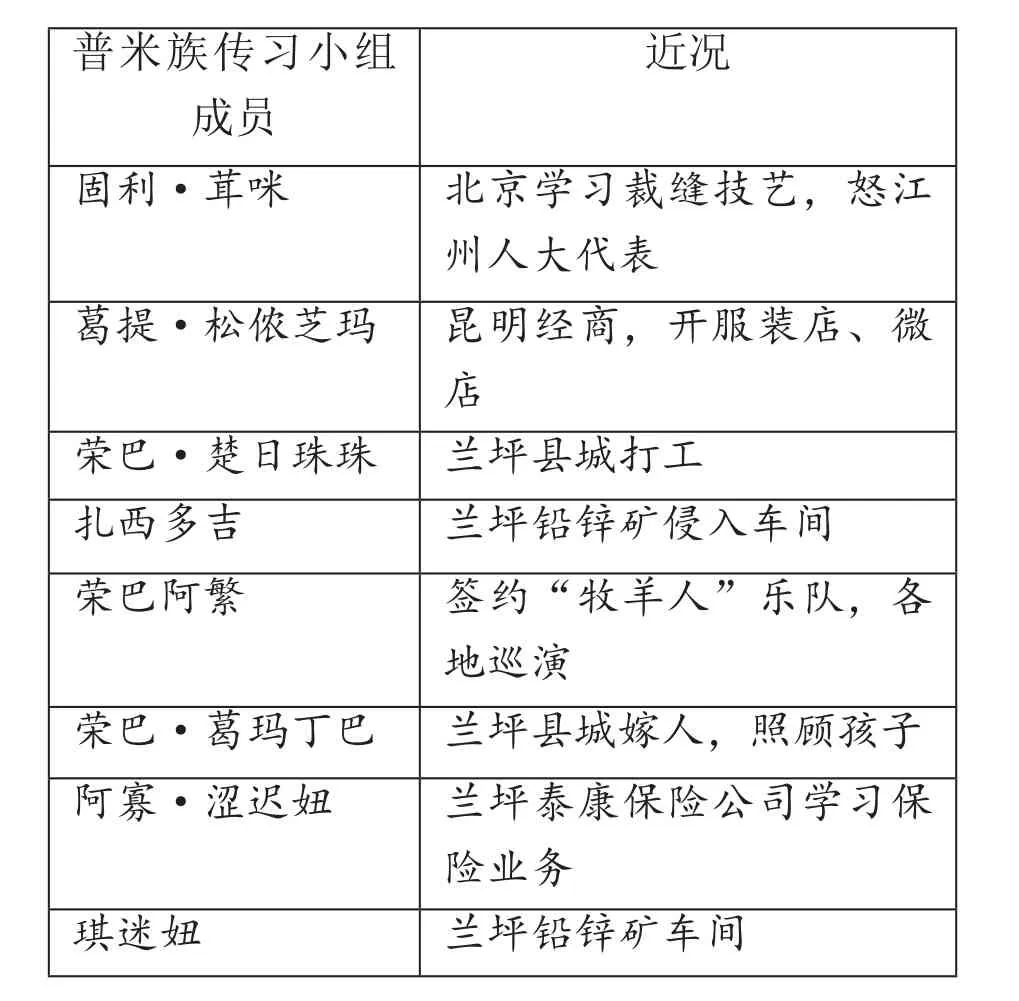

9年过去,项目组里8名女孩子的命运如何?那些学员的去向不一而足,多数已结婚生子,其中有怒江州政协代表、有在家乡种植玛卡、在兰坪铅锌矿矿业公司上班、有的开服装店、微店、县城打工等等不一而足。其中正繁签约“牧羊人”乐队,在世界不同舞台展示普米族民间文化,成为职业艺人。除此,小组成员全部回归当地正常生活,他们并非“文化精英外流”,他们是尊重生活的普通人。

截止2016年,小组成员们的近况、职业如表1:

在这个传承文化贴满大街的时代,项目“摸着石头过河”的意义如何体现?而这过程中学界评价、官方话语、媒体态度、参与者自身的心路,各不相同,颇富巴赫金笔下的“杂语”意味,一同构筑该传承项目自身的芜杂与丰满,中国非物质文化遗产保护的艰巨与复杂,可见一斑。

土风计划符合“担当人类学”(engaged anthropology)的要义,跳出中立,不做旁观者,为民负责,为民呼吁,为民奔走。从2004年在村寨开始的低照度、无背景的“土风计划”,——文化部民族民间文化工程试点,从村寨到舞台,从校园展示到村寨拉动,多年来走在中国非物质文化遗产保护的前沿。自2011年非物质遗产法颁布以来,我们看到:随着国家态度的转变,与前些年相比,我们的民间文化保护事业多方面、多层次地展开、各级传承人的物质补贴及名誉尊重逐步落实、各地成果丰富多样、传承观念逐渐深入人心。

表1

有专家认为:该项目打上了强烈的个人烙印,没有依靠学者,是其不足。也有学者认为:“土风计划项目使得传承成为单向流动,形成明星效应,学员实际无法回村寨实际拉动文化”、③认为“迎合消费主义要求、将民族民间艺术变成所谓的‘文化产品’”,也有人认为:“想不清楚这帮孩子的命运,就不能做,要不我们早就做了”。多年过后,那些传承使者、一同走过的普米族传习小组的成员的态度是怎样的呢?

普米族传习小组成员荣巴•楚日珠珠认为:“他们(村民们)不知道,我们自己是成长了,但是他们不知道我们经济方面,我们根本就是什么都没有,烦死了,村里人以为这么多年,——其实我们已经把自己的整个青春献进去了,钱也没找到多少,能力方面是长了,你应该知道,能力,自己最能赚钱的那么一点时间就全部荒废了”。她说:“每一次回到村里,我都……”

“他们不能理解”

“现在都能理解了。你不知道,现在兰坪很多地方都在搞(文艺),买服装,每一个村子都在搞那个带子,自己外面请的人来拍,然后每逢节日就看那个带子,你说这个,要是没有我们的影响,哪里来的这个?但是只是大家不知道啊,传承,我们最清楚了。我们做了那么多年,唉……”

楚日珠珠平时在县城打工,县上有文艺活动时还会邀请她们展示口弦、古歌、四弦琴,她说:“我们会成为谁?凤凰传奇?萨顶顶?山鸡是永远变不成凤凰的”,冬梅的愿望是在家门口搞一个鱼塘,搞农家乐。这与之前有学者提出的“文化认同失去了具体的认同对象”大相径庭,那多少来自学者的主观臆测,缺乏对传习小组成员进行深入扎实的具体研究与亲切体认。

项目成员和九贵还在县城“土风”协会推动工作,他在报告《“土风协会”成员到木里、宁蒗和丽江同胞村寨交流学习总结》中写道:

2013年12月22日~14年1月4日,在北京土风志愿者,老师们的帮助支持下,由兰坪土风协会普米传习小组3人(古丽茸咪、熊七妹、和九贵)和丽江宁蒗同胞1人(熊福生),共同商量制定了本次的交流学习行程,为期为10天到15天。

2013年11月我们在兰坪(箐花玉狮场、联合坪登、大洋大古梅、德胜小麦干场)找会指路经的老人,了解祖先的迁徙路线。12月22日从兰坪出发当天晚上赶到了石鼓的石支村寨了解到的内容;石支本村山神名(石支宾散国,译为;蜂王山)春节;大年三十晚吃饭前,用青松枝和山茶叶‘茶说’译为;把一年里所以不好多熏净。大年初二送十三棵青松树‘送达子’,这也和我们民族远古战争有关。婚俗;新娘出嫁时让她披件旧衣服,到大门外把旧衣服留下‘戎卡’,招福的意思。石支村寨有112户,有汉族五六户,姓和的户数多(姓和家以前是姓鹰)姓熊的少。12月24日丽江白沙;白沙纳西族语叫;‘布时’译为杀达子的地方,也是“黑白之战”之地(白是普米,黑为纳西)。曾经辉煌的普米部落在这里遭到其它部落的暗算,血流成河,流了三天三夜。12月25日~26日在金明自布河了解到;在熊福生那里了解到“杰喔不志懂,普米热贡足”的基本意思,‘杰哦不志懂’译为雪水汇集的地方,‘普米热贡足’译为普米四座大山四大家族。‘喔尼海底贡’译为红虎咬舌山。‘布尼许玛贡’译为白雪母豹山。‘舍尼不巴贡’译为红麦百花山。‘嘎娘懂数贡’黑雕白翅山。在这里有会弹铜口弦的一些老人,但她们都基本只会弹彝族的调子。12月27日找宁蒗普米学会会长胡金明交流学习,胡会长介绍本学会成立以来抢救保护,濒临失传的民族民间文化和学会的工作方向。12月27日晚,我们到新营盘牛窝子村交流,在这里我们录到了,“祭三脚”‘戎单’‘戎忍’‘四季调’还有了解东南西北称呼。12月28日到翠依春冬村寨交流学习,刚到老人家里老人就倒了一碗酒,开始‘祭三脚’,在老人‘祭三脚’我们了解到了,‘母尼楞阿戎布算阿戎’译为:万里蓝天是爸爸的胸怀‘撒日博阿戎布妈阿戎’ 译为:妈妈的福‘尔热愣布归阿戎布祖阿戎’译为:儿子的福‘太阳降措白阿戎布昏阿戎’ 译为:女儿的福。本村的姓熊家族是‘昏嫁’,还了解到了一些其他家族和支系。12月29日~2014年1月1日在四川木里县俄呀乡碧比村、拉罗村和四川坪子村寨交流;立碧山神——‘立碧立自哇’,龙潭——‘宝尼给’ 指路经是从村寨一直向丽江托甸方向。拉罗村寨有20户人家,山神——‘曾扎热达’,龙潭——‘拉罗叶尼面’。这里有‘阿哲’和‘哈惹’两个家族,‘阿哲’家姓熊‘哈惹’家姓和。指路经送到永宁再到‘木里衮卡送’四川坪子只有十几户人家,笛子称‘赞赞汗’葫芦生称‘过木汗’。‘吾昔’是农历11月6日过到15日。在这里让我们看到了本民族最古老的祭祀、古歌和最传统的手工纺织,这几个村里的每位妇女都会纺织。全国人民过着小康生活的社会里,四川省凉山州木里县俄牙乡的碧比村和拉罗村还过着没电、没公路、小学生还需要徒步两天的路程去学习的日子。本次交流感受很多,了解到了很多,村寨永远是我们去学习的方向,那是我们永远的“根”。

如上,可见项目组的学员几年之后已经“实现能力增长”,学会主动、积极从本族人那里汲取养料,并认真撰写工作日记。

普米族的茸咪,已成为州政协人大代表,她2011年11月8日的“工作想法”中写到如下的希望:

1.组织一批像我们这样的年轻传承工作群体。”她认为:“以前的小组成员很多还是愿意回来的,如果能够给他们一定的正式工作安排,相信很多人会更支持我们。一开始,也不用召集很多人,如果可以给5到10个人的名额,我们就可以很快组织一个很有力量的传承队伍,把老人的歌、舞、乐器重新学习,将来可以代表兰坪出席各种国内外的民族文化交流活动。

2.培养更小的一批热爱本民族的传承班。同时,我们还要想着将来,因为毕竟我们年纪大了,有更多的事要忙,可能不会像以前那么专心的和老人学习可以从初中毕业或小学毕业后就一直在家务农的十几岁的年轻人里挑一些继续按照我们之前的办法和老人学习。这个可能也需要10到20人的名额,还有5到6个老艺人的补助名额。

3.明年组织更大的比赛活动。今年的活动很有意义,我们觉得无论是评比的老人,还是来参加的年轻人都很认真。很多年轻人为了参加这次比赛,又回村和老人们学了很多。这个本身就是一个非常好的事情。明年如果可以做得更大的话,应该可以请云南甚至北京的电视台来采访。

4.组织成员到各村寨宣传学习交流。村寨的老人们是真正的宝库,虽然我们已经了解了很多老人们的故事和他们唱的歌,但是仍然有很多故事和民歌都还没有来得及学习。我们希望可以有机会组织我们的团队经常性的到各个村寨,特别是那些还没有去过的村寨交流,学习。

茸咪认为协会的长期目标在于:

1.对社会而言,激励更多人的兴趣爱好,端正对传统民间民族文化的认知,更加去珍惜,去保留,去传承它。

2.本协会可以在有关政府帮助支持下,每年在县传习馆组织两到三场大型的各民族民间技能展演及各项技能比赛,以及一些其它小型活动。协会还可以邀请一些相关专家给予指导和建议。

3.对我们自己来说,能迅速提高学习和组织工作能力,更全面性理解认识非物质文化遗产。

茸咪希望:“如果通过一种政府的机制,找到一个能长期地学习、传承交流的环境,就会更早更顺利的实现梦想。我们在这样的一个平台上,可以促进民族间的团结、激励更多的年轻人去学民间将要失传的古老乐器,也可以带动兰坪的旅游业发展。”

三、反思与启示:宛如平常一首歌

2014年12月、2015年5月,笔者有机会两次对被省委纳入“土风计划”试点的50个村寨中的巴坡村、曼竜村做观察回访。前者位于基诺族乡,后者为西畴县花倮支系聚集之处。在巴坡村,看到乡政府工作人员使用的语言“村寨的事情社会办”,恰是当年项目组开会使用的语言,基诺族民间艺人资且老师表示:我要感谢这个土风计划。当被问到“如果项目不做这个,你们是否会自发组织起来做”,对方摇头。在乡文化室,见到基诺族乡传承人和惠英正在用汉语拼英将基诺族语言拼出写在黑板上,教给孩子们。

2013年2月正式启动的曼竜村,项目实施前,“花倮”原始古朴的民族文化,如葫芦笙制作、吹奏以濒临失传,花倮服饰简化,山歌消失。在村寨开展工作的具体做法如下:分别与传承人签订了服饰传承、民俗传承、葫芦笙制作传承、葫芦笙校园传承、弦子弹奏传承、口弦传承和山歌传承协议。针对村里大部分强劳力外出务工、留守妇女劳动繁重的实际,除大型民族文化汇演外,传承工作均设置在曼竜民族小学,由小学负责抓好“花倮”学生的舞蹈传承工作。具体做法是:某周开设一节民族文化课,课间操时间由民族学生练习一次葫芦笙舞,舞蹈的学校传承,既避开了成年妇女繁重的劳动时间,又使少年学生的舞蹈得以传承。项目实施以来,曼竜小学共上民族文化课80节,学生参加民族文化活动150余人次,接待领导、专家、记者30余次,使广大花倮少年儿童感受到了民族文化的荣耀。在群众参与意识、拓展传承渠道、提升民族自信方面明显增强,“传承群众趋向年轻化,彻底扭转了过去濒临失传的被动局面”。

在这个村里,笔者观察如下:这个规划实在太细了,得反反复复和群众打交道,还有发票的问题,更加头疼。简直是噩梦。

对他而言,这个项目不同于任何以往的文化项目,琐碎无比,而他是半路接手,之前没参加过培训,搞了半天终于明白:原来决定验收结果的,不是专家们,而是村里的老艺人。这其实与国家政策中针对非遗评估的“以自我评估为主”理念完全吻合。项目实施之后,传承氛围在逐渐形成,参访团队30余次。如不坚持做,这些经费、政策何来?若不通过与年轻传承人签协议,村寨文化传承应该如何做才能更好?自组织的关键在哪?该村寨是彝族花倮支系聚居最大的村寨,全世界不足2000人,这也是全省石漠化程度最高的地区,喀斯特地貌特征明显。土风计划50个示范村寨,每个村经费30万。其中省级财政20万,地方10万。自然传承机制的建立需要社会推动,文化自觉的恢复需要荣誉感和尊重。而这事的效果,也许一时半会还看不出来。”

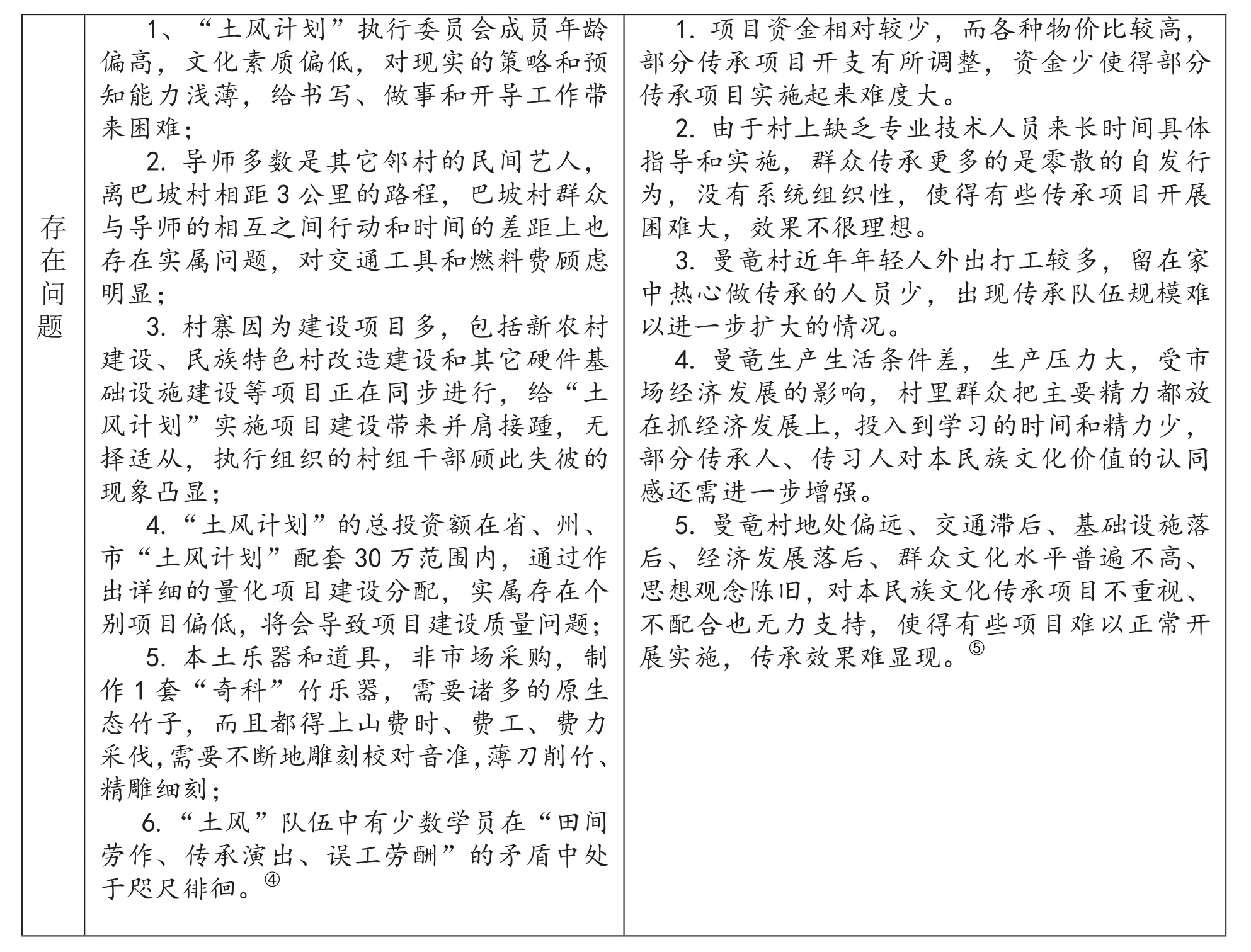

这两个村的传承情况,可见如下列表:

通过上表我们可以看出:这两个村寨的传承实践中同样面临资金较少、年轻人外流、传承队伍难以继续扩大、群众投入时间不足等问题,这些,也在普米族村寨乃至诸多人口较少民族村寨普遍存在。

综上,通过对这场“低照度、无背景”的乡土文化实践观察,笔者试图总结如下:

第一,村寨文化传承的关键在于村民自组织,传承事项有赖于个体的自觉自愿,这点需要充分尊重。要充分考虑到个体意愿,发挥本土主体性,同时也要充分认识到当地人内部的阶层和利益的差异,不能以偏概全,不能轻易使用“村民们认为”之类的夸张话语。

第二,对于村寨活态传承的外界推动,学界做得很不够。需要打破专业隔阂,形成学术共同体,致力于“问题取向”的田野调查和学术研究,当然更重要的是学以致用,把文字表述落实到民众生活中。

第三,这场实践行为本身具有国民教育蕴涵,对于建设人类家园、增强各民族自信自觉,具有启发意义。这意义迄今还未被充分挖掘。

土风计划项目十余年来,历经艰辛,从创意到生成,从民间行为到官方文件,从村寨拉动到学者争议,这过程本身是个开放动态的过程,属于中国非物质文化遗产保护中一滴水,江河万古流。该个案研究是面对万象共生的全新世界、踏踏实实推动的乡土文化实践,尽管有诸多不能尽如人意之处,但向人们展示了一种可能,向光光交彻、美美与共的愿景中勾勒的一条崎岖不平、“和而不同”的民间路径。

注 释:

①来自《土风计划》项目书,陈哲。

②来自 笔者2014年6月在兰坪县对楚日珠珠的访谈。

③见朱凌飞《文化认同与主体间性——文化人类学视野中的普米族非物质文化遗产》,《学术探索》(2009年3月号),文中提到:“玉狮场村的普米族文化传习小组在首都各类舞台的演出等,使普米族及其民间艺术渐为大众所知。但这种展演形式和日常生活全然剥离了传统文化和日常生活,而仅取其中具有表现力的元素进行舞台化的加工、改编甚至杂糅,以迎合消费主义的要求,将民族民间艺术变成所谓的“文化产品”,至使其与特定的生态环境、历史记忆、宗教情感相疏离,使文化认同失去了具体的诉求对象与体认情境,从而对传统文化产生了潜在的负面影响。”相关论述还可参见朱凌飞《娱乐•仪式•展演----对民族民间艺术舞台化展演的文化批评》(《思想战线》2009年1月)

④资料由基诺族乡政府“巴坡村土风项目工作组”提供。

⑤资料出自2015年4月曼竜小学双语教师宗富春所做《西畴县曼竜花倮葫芦笙文化传承示范村“土风计划”项目总结汇报》。

[1]方李莉.从遗产到资源——西部人文资源研究报告[M].北京:学苑出版社2009.

[2]巴赫金.小说家理论[M].石家庄:河北教育出版社,1996.

[3]麻国庆.走进他者的世界:文化人类学[M].学苑出版社,2001.

【责任编辑 张世超】

The Rural Practice of Motivated Inheritance——With an eye on Tufeng project

LU Fangfang

(Center for Studies,Fudan University,Shanghai 200433)

The Tu Feng project, with ups and downs, has been controversial in the whole process of development, an open trajectory moving between planning and creating, between non-official to official, and between village-motived to scholarly controversy. It is a micro model of the grand project of Intangible Cultural Protection, a research case of cultural practice in rural areas that confront a new horizon of symbiosis. Though there are some shortcomings, inevitably, it unfolds an ethnographic prospect of mutuality of being, which enables the building of consensus by recognizing and respecting diversity.

Motivated Inheritance ;Rural Practice;Self-Organization

G122

A

1672-9838(2017)01-027-09

2017-02-10

本文为“中国博士后科学基金会”第九批特别资助项目“人口较少民族的非物质文化遗产保护”(资助编号为:2016T90326)阶段性成果。

卢芳芳(1982-),女,山东省临沂市人,中国传媒大学,博士,复旦大学民族研究中心在站博士后。