澳大利亚风险管理理论在我院静脉输液管理中的应用

2017-04-13林秀如陈秀敏谢少如崔林晟

黄 蕤 林秀如 陈秀敏 谢少如 崔林晟 李 翔

澳大利亚风险管理理论在我院静脉输液管理中的应用

黄 蕤 林秀如 陈秀敏 谢少如 崔林晟 李 翔

目的:探讨澳大利亚风险管理理论对本院静脉输液治疗风险干预的效果评价。方法:使用澳大利亚风险管理理论对本院进行静脉输液治疗环境评估和风险因子调查,并在此基础上分析本院目前静脉治疗中存在的主要风险是导管脱落、堵塞、患者疼痛、静脉炎、职业暴露。根据存在风险,采取成立静疗组、病区护士参与讨论风险因子、邀请专家讲课并与院感科合作等方法进一步规范本院静脉输液治疗,用于控制风险因子,从而降低静脉输液治疗中的风险。结果:干预半年后,再次对静脉治疗风险因子进行调查,干预前后比较差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:使用澳大利亚风险管理理论,能够显著降低静脉输液治疗中存在的风险。不足之处是本文对于如何调动全员护士参与静脉输液风险因子的控制的积极和主动性上仍关注不足。

风险管理;静脉输液;效果评价

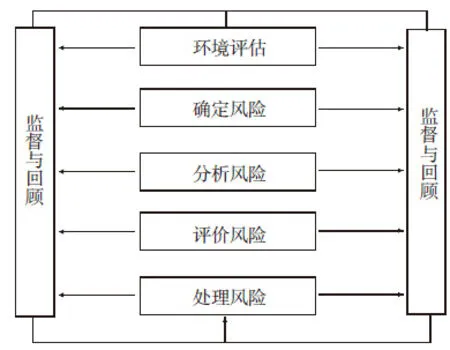

输液是一种将无菌药液直接滴入人体静脉中的治疗方法[1]。输液治疗护理是临床最常见的治疗护理手段之一,但输液治疗也同时存在各种风险。风险是一个事件发生的概率和其负面结果之和。风险管理是为了减少潜在的危害和损失,对不确定性因素进行系统的管理[2]。目前国内用于护理风险管理的理论主要是由日本管理大师石川馨所创建的“鱼骨图”,即由一种存在的护理问题去推断产生问题的原因。而“澳大利亚风险管理理论”,是一种通过评估环境或工作流程等所存在的可造成风险的因素即风险因子,并进行有针对性干预从而降低风险。为全面了解本院静脉输液治疗中存在的风险隐患,并在此基础上制订相关护理管理方案,确保护理安全,2015年9月~2016年3月采用“澳大利亚风险管理的理论”,对本院静脉输液治疗进行管理,现报道如下。

1 研究方法

1.1 环境评估 采用澳大利亚风险管理的方式(表1),对本院静脉治疗进行风险管理。具体方法是,2015年9月查阅《中华人民共和国卫生行业标准(静脉治疗护理技术操作规范)》以及本院过去3年有关输液的护理不良事件,制定本院静脉输液横断面调查表。表格内容包括病区输液治疗总人数及治疗中存在的以护理人员为主导的问题。具体包括敷料固定与维护、导管固定与维护、穿刺部位选择、输液工具选择、使用钢针等。调查前,邀请福州市静脉治疗委员会的护理专家对本院静脉治疗小组成员进行培训,之后在事先保密的情况下,9月底某一个早上进行全院静脉输液情况调查,调查时间选择10∶00~1200点输液高峰期。

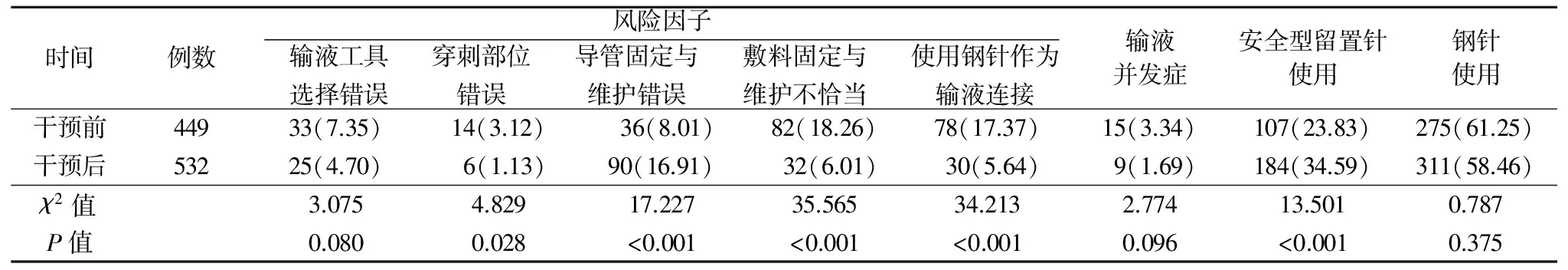

1.2 确定和分析风险 调查当天上午全院住院病人600例,其中静脉输液病人449例(74.83%),根据本院收治病种及静脉治疗中的主要风险因子:钢针使用率61.25%、使用钢针作为输液连接发生率17.37%,敷料固定与维护不恰当18.26%,输液工具选择错误7.35%,导管固定与维护错误8.02%。可以推断出目前主要静脉治疗风险有导管脱落、堵塞、疼痛、静脉炎、护士职业暴露。

图1 澳大利亚风险管理的原则、框架和过程

1.3 干预措施

1.3.1 建立护理部垂直管理的静脉治疗小组,小组成员来自本院不同病区护理骨干及护士长,并对静脉治疗小组成员进行重点培训。

1.3.2 邀请多位省市静脉委员会专家为本院护理管理者、骨干护士及静脉治疗组成员进行静脉治疗行规的解读,以及他们工作中静脉治疗相关性经验的分享。

1.3.3 在全院范围内推行安全型静脉留置针的使用,以减少艾滋病以及病素性乙型肝炎的职业暴露。结合本院具体情况,制定符合本院的静脉留置针操作规范,并举行操作比赛。

1.3.4 由静脉治疗组成员深入每个病区,根据各个病区存在的静脉治疗方面的风险因子,与病区护士针对风险因子存在原因和减少方式进行探讨,并最终由静脉治疗小组进行汇总和讨论。

1.4 效果评价 2016年3月再次对全院静脉输液治疗风险因子进行横断面调查,共调查住院病人603例,其中静脉输液病人532例(88.22%),调查内容、时间段、人员均与第1次调查一致,表格内容包括病区、输液治疗总人数及治疗中存在的以护理人员为主导的问题。

1.5 统计学处理 应用SPSS 17.0统计软件对资料进行统计分析,计数资料的比较采用χ2检验。检验水准α=0.05。

2 结 果(表1)

表1 干预前后输液治疗风险因子及留置针使用情况比较 例(%)

3 讨 论

静脉治疗是临床使用频率最高的一项基础护理技术[3],本院静脉输液治疗两次调查的输液率分别为74.83%和88.22%,与国内其他专家调查结果相近。

静脉输液具有输液时药物不需要经过局部吸收而直接进入血液循环,起效快,作用迅速,且无首关效应,速度易于控制,可保持血药浓度相对稳定,较大剂量、较多品种的药物使用方便等优点[4]。但也存在着各种静脉治疗相关的风险,如静脉炎、静脉血栓形成、空气栓塞、穿刺处渗液等[5]。两次调查中发现本院存在静脉输液并发症主要是液体渗漏和穿刺部位发红,通过干预由3.34%降到干预后的1.69%。敷料固定与维护不恰当以及使用钢针作为输液连接,分别从干预前的18.26%和17.37%降到6.01%和5.64%,是干预效果最显著的两个风险因子。可能跟敷料固定、输液连接方式的改变相对而言是比较简单易行,护士的接受度也比较高。但输液工具的选择方面,干预前钢针使用率为61.25%,干预后仅下降到58.46%无统计学意义(P>0.05)。原因可能与本院收治的病人以慢性乙型肝炎及相关性疾病为主有关。此类病人因静脉输液治疗时间长、使用安全型静脉留置针增加病人费用,部分病人在意形象而不愿意选择静脉留置针,护士在执行静脉治疗行业标准时,遇到比较大的阻力。今后应该加强对病人的健康教育,宣传合适输液工具有效保护病人血管,减少静脉炎发生。另外,干预后导管固定与维护错误发生率由8.01%上升到16.91%,原因在于,在宣传及培训下,安全型静脉留针和深静脉置管的使用率增加,但伴随的相关问题也增加。这个风险因子的控制也将作为本院下一阶段静脉治疗风险管理的重点工作之一。安全型留置针的使用率,由23.83%提升到34.51%(P<0.05)。通过静脉治疗小组的宣传和静脉输液规范化培训,绝大多数护理管理者和病区护士都认同使用安全型留置针。虽然此类留置针的成本高,但能预防护士职业暴露的发生。

4 结 论

澳大利亚风险管理理论运用于本院静脉治疗风险管理中,降低了静脉治疗中存在的风险因子,从管理的角度来说,如何调动普通护士参与静脉治疗风险的积极性与自主性,能够有效减少静脉输液治疗的风险,这是本研究中欠缺的内容,也是今后研究的方向。

[1] 殷 磊.护理学基础[M].2版.北京:人民卫生出版社出版,2000:243.

[2] 黄雪梅.急诊护理风险管理研究进展[J].健康必读杂志,2013(6):545.

[3] 钟 梅.我院神经内科静脉治疗现状分析与对策[J].临床合理用药,2013,6(8):85-86.

[4] 马旭东,陈 炜,杜 光,滥用静脉输液的危害与防范[J].医药导报,2015,34(12):279-281.

[5] 卢 苇,陈丽丽.静脉输液专科护士实践手册[M].北京:化学工业出版社,2013:3.

(本文编辑 陈景景)

350001 福州市 福建医科大学孟超肝胆医院(黄蕤,陈秀敏,谢少如,崔林晟,李翔),福建医科大学附属第一医院(林秀如)

黄蕤:女,硕士在读,主管护师,护士长

林秀如,女,大专,副主任护师,护理部主任

2016-10-06)

10.3969/j.issn.1672-9676.2017.03.041