车用铅蓄电池充电特性与应用

2017-04-12曲世永李发宗金晓

曲世永,李发宗,金晓

(1.烟台南山学院,山东烟台265713;2.宁波工程学院,浙江宁波315211)

车用铅蓄电池充电特性与应用

曲世永1,李发宗2,金晓1

(1.烟台南山学院,山东烟台265713;2.宁波工程学院,浙江宁波315211)

了解铅蓄电池的工作特性,能够延长车用铅蓄电池的使用寿命。以6QW60铅蓄电池为例,给出车用铅蓄电池的使用与维护建议。

车用铅蓄电池;特性;应用效果

0 前言

铅蓄电池由正极板、负极板、电解液、隔板、电池槽及极桩等组成。其中正极板为二氧化铅,化学符号为PbO2,负极板为纯铅,化学符号为Pb;电解液是稀硫酸,通常在25℃时密度为1.28 g/ cm3。隔板多为微孔高分子聚乙烯及微孔玻璃纤维等。电池槽是由ABS合成树脂制成,具有耐酸、耐高温及强度高等特点。

1 铅蓄电池的工作特性

1.1 蓄电池充放电时的化学反应过程

当铅蓄电池接通外电路负载放电时,正极板上的PbO2和负极板的Pb都变成了PbSO4,电解液的硫酸变成了水。充电时,正负极板上的PbSO4分别恢复原来的PbO2和Pb,电解液中的水变成了硫酸。其中化学反应式为PbO2+2H2SO4+Pb=PbSO4+2H2O+PbSO4。

1.2 铅蓄电池的开路电压

从化学反应式可看出,铅蓄电池无论是充电或者放电,均是化学反应过程。其中,蓄电池的开路电压,也就是电动势E与蓄电池的极板距离、电解液密度及电解液温度有关。当铅蓄电池的极板距离确定以后,其蓄电池的电动势E只与电解液的密度与电解液的温度有关。温度在20℃时,蓄电池正极板PbO2与负极板Pb之间的电动势E,与电解液相对密度ρ20℃成正比,如式(1)。

式中E为铅蓄电池静止时的电动势,即开路电压(V);ρ20℃为基准温度为20℃时,电解液的相对密度(g/cm3)。

应指出,(1)式是指标准温度为20℃时的计算方法,而实测的电解液密度及温度很难一致。所以,还应将实测温度下电解液的相对密度,转换成20℃时电解液的相对密度,其转换关系为式(2):

式中ρt为实际测量时电解液的密度;β为密度温度系数,为0.00075 g/cm3℃;t为实际测量时电解液的温度。

1.3 铅蓄电池的放电特性

蓄电池的工作能力可通过铅蓄电池的放电特性实验来检查。检查蓄电池的放电特性,通常采用恒流放电法。所谓恒流放电法,是指电解液相对密度在标准ρ25℃状态下,以不变的电流进行放电,考察其放电时间与蓄电池端电压之间的变化规律。图1是6QW60铅蓄电池的放电曲线,从中可看出以下情况:

图1 6QW60铅蓄电池的放电曲线

(1)放电电流越大,端电压下降得越快。放电电流越大,初始电压就越低,当放电电流达到222 A时,端电压只有10.5 V。这是因为快速放电,极板外部的硫酸还来不及向极板孔隙内渗透,极板内部电解液相对密度迅速下降,这是导致端电压迅速下降的主要原因。

(2)随着放电继续,蓄电池端电压处于暂时稳定而缓慢下降状态。当采用恒定电流继续放电时,蓄电池的端电压,将出现一段相对稳定而缓慢下降状态。其稳定时间长短取决于放电电流。这是因为该阶段单位时间极板孔隙内部消耗的硫酸量与孔隙孔外部,向极板孔隙内部渗透补充的硫酸量相等,处于一种动平衡状态的缘故。

(3)当蓄电池放电深度接近其额定容量时,端电压迅速下降。这是因为,极板表面已形成大量硫酸铅(其体积是海绵状铅的2.68倍,是二氧化铅的1.86倍),堵塞了极板微孔,渗透能力下降;使单位时间内的渗透量小于极板内硫酸的消耗量,同时使极板内电解液相对密度迅速下降,此时放电停止。

如果继续放电,端电压在短时间内将急剧下降到零,致使蓄电池过度放电,导致蓄电池硫化,缩短蓄电池的使用寿命。因此,当蓄电池放电终了时,应及时停止放电,以防损坏蓄电池的极板。

(4)当蓄电池停止放电时,其端电压会有所回升。这是因为,极板孔隙中的电解液与整个容量中的电解液相互渗透,趋于平衡所致。

1.4 铅蓄电池的充电特性

所谓铅蓄电池的充电特性,是指电解液相对密度在标准密度ρ25℃状态下,以恒定电流进行充电,其端电压V会随充电时间的变化而变化。图2是6QW60型铅蓄电池的恒流充电规律曲线。

图2 6QW60型铅蓄电池的恒流充电规律曲线

(1)充电初始阶段蓄电池端电压上升较快。从图2中可看出,充电开始,端电压上升较快。这是由于极板活性物质孔隙内部的水迅速变为硫酸,孔隙外部的水还未来得及渗入补充,极板内部电解液相对密度迅速上升所致。

(2)随着充电继续,蓄电池端电压上升变得稳定而缓慢。这是因为该阶段每单位时间内极板内部消耗的水与外部渗入的水基本相等,处于动态平衡状态。

(3)当电解液浓度为ρ20℃状态且蓄电池接近有效容量时,电解液出现沸腾。这是因为在该阶段,从极板中析出的硫酸,与电解液中的硫酸浓度接近。电能向化学能转换过程结束,并开始将电解液中的水电解,使正极板表面逸出氧气,负极板处逸出氢气电解液中冒出气泡,出现了电解液“沸腾”现象。

(4)过充电。如果电解液出现沸腾后继续充电,蓄电池的端电压将不再上升。为了观察端电压和电解液相对密度不再上升,且保证蓄电池充分充电,一般需要过充电2~3 h。

由于过充电时剧烈地放出气泡会导致活性物质脱落,并造成蓄电池容量降低,使用寿命缩短,因此应尽量避免长时间过充电。过充电时,蓄电池逸出的氢气、氧气混合气体易燃、易爆,充电时应严禁出现火花。

一般情况下,恒流充电是为了恢复电池的电压,恒压充电是为了恢复电池的储能,过充电是为了恢复蓄电池的储电能力。

(5)铅蓄电池的容量分为额定容量和储备容量。国家规定,充足电的新蓄电池,在电解液温度为25±5℃条件下,以20 h放电速率连续放电至端电压为10.5 V时输出电量,为蓄电池的额定容量,单位是A·h。所谓储备容量是指,蓄电池在25±2℃条件下,以25 A恒定电流放电到端电压降到10.5 V时的放电时间,单位为分钟(min)。

铅蓄电池的放电容量与蓄电池温度有密切关系。例如,温度高,放电容量增加,温度低放电容量降低。

2 影响蓄电池性能的主要因素

2.1 结构因素对铅蓄电池容量的影响

极板厚度越小,电解液渗透越容易,活性物质利用率越高,蓄电池的放电性能也就越好。极板上活性物的实际表面积越大,同时参加化学反应的活性物质就越多,蓄电池的放电性能就越好。提高极板活性物质表面积的方法有两种:一是增加极板片数;二是提高活性物质的多孔率。

国产铅蓄电池极板面积已有统一规定,每对极板面的容量为7.5 A·h。如果正负极板总片数为N,那么铅蓄电池的总容量Qe可通过式(3)进行计算。

2.2 使用因素对铅蓄电池性能的影响

2.2.1 放电电流对铅蓄电池使用性能的影响

(1)铅蓄电池的放电电流越大,其输出容量就越小。因为放电电流增大,单位时间极板内电解液的消耗量增加,致使极板表面迅速生成粗大晶粒的硫酸铅,堵塞极板活性物质的微孔,进而阻碍了电解液向极板深层渗透,从而导致极板深层内电解液相对密度及端电压下降,最终导致蓄电池的容量减小。例如,汽车发动时,由于起动机工作电流较大,致使蓄电池瞬间释放强大电流,对极板具有极强的,且不可逆的破坏力。所以汽车启动时,必须严格控制启动时间。每次启动时间≤5 s,再次启动应间隔15 s以上,以便使电解液有充分的时间渗入极板深层,提高蓄电池的电动势和输出容量。

(2)铅蓄电池大电流放电时,也极易造成极板组深层热量得不到及时释放,从而导致极板弯曲。极板弯曲后,会导致极板上的活性物质脱落。极板上的活性物质脱落后,轻者导致活性物质与极板栅分离,从而导致活性物质有效面积减少,进而导致蓄电池容量下降;重者活性物质脱落到电池槽底部,导致正负极板短路,最终不但导致蓄电池极板有效面积下降、容量下降,同时还将导致蓄电池自放电。

2.2.2 电解液温度对铅蓄电池使用性能的影响

电解液温度降低,铅蓄电池的输出容量减小。因为电解液温度降低时,其黏度增加,渗透能力减弱;同时电解液电阻增加,内部电压降增大。端电压在上述2个因素影响下迅速降低,容量减小。电解液温度每下降1℃,容量约下降1%。如图3所示。

图3 铅蓄电池工作温度与容量的关系

冬季启动时,铅蓄电池的端电压会下降很多,往往导致点火困难,难以启动,因此冬季应注意蓄电池的保温工作。

温度升高时,分子运动速度增加,电解液渗透能力增强。电解液电阻减小。电化学反应增强,电池容量有所上升。但电解液温度≥40℃后,正负极板易拱曲变形,同时会诱发蓄电池自放电。在炎热环境下工作的蓄电池应确保良好的通风条件。

2.2.3 电解液的相对密度对铅蓄电池使用性能的影响

适当增大电解液的相对密度,可以提高电解液的渗透速度及蓄电池的电动势,并可使其容量增大。但电解液相对密度的增高,会使电解液黏度增大,使电解液向活性物质微隙孔内渗透的速度下降,内阻增大,导致端电压和容量的减少。当电解液相对密度过低时,电解液中离子数量少,也会减少铅蓄电池的实际放电容量。

电解液相对密度稍低有利于提高放电电流和放电容量,有利于延长铅蓄电池的使用寿命。冬季,在不结冰的前提下,应尽可能采用稍低相对密度的电解液。

3 蓄电池的使用与维护

3.1 定期检查电解液液面高度

蓄电池外壳上有液面位置标记,液面高度应保持在最大与最小之间,或在蓄电池内隔板以上5 mm处。当电解液不足时,只能加蒸馏水补充。若电解液的液面过高,在大负荷工作时会引起电解液沸腾而外溢;电解液的液面过低,会缩短蓄电池的使用寿命。

3.2 正确使用启动机

蓄电池长时间的大电流放电,容易引起极板弯曲损坏。因此,每次使用启动机的时间≤5 s。如果一次未能启动发动机,应休息15 s以上,再作第二次启动,连续3次不能启动,应查明原因,排除故障后再启动。

3.3 保持电压调节器的正常工作

汽车在行驶中,发电机要向蓄电池充电,即把电能转变为化学能。而充电电压是由调节器控制的,因此要定期检查,调整电压调节器,防止充电电压过高,造成过充电或充电电流过大;或充电电压过低,使充电不足。

3.4 正确搬运与安装

在搬运与安装蓄电池时,应轻搬轻放,切不可随便敲敲打打或在地上拖曳,蓄电池在车上应固定牢靠,以防行车时震动受损。

3.5 保持蓄电池清洁

应经常清除蓄电池表面的污物及灰尘。当电解液洒到蓄电池表面时,应当用10%浓度的苏打水或碱水擦净,然后再用布擦干,并经常保持通气孔的畅通。

3.6 注意防冻防晒

在寒冷的冬季,电解液的化学反应速度慢,使蓄电池容量大为降低,还可能使蓄电池电解液结冰,冻坏极板和外壳。因此,冬季应注意蓄电池的保温,如套装保温套,夜间停用车辆将蓄电池放入室内。在炎热的夏季,应避免蓄电池的曝晒,以免电解液大量蒸发,使电解液密度过高,造成蓄电池的早期损坏。

3.7 及时正确地充电

(1)蓄电池过度放电会使极板硫化,影响其使用寿命。因此,在车上使用的蓄电池每2个月应补充充电1次。蓄电池的放电程度,冬季不得超过规定容量的25%,夏季不得超过50%;放完电的蓄电池应在24 h内进行充电;带电解液存放的蓄电池,每2个月应补充充电1次。

(2)对于结冰的蓄电池,应先融化后再充电。充电开始前先检查液面高度,液量不足时应补加蒸馏水。拧下蓄电池各个小盖,在充电过程中保持各小盖螺孔敞开。充电电流应为蓄电池容量的10%。

(3)在充电过程中应随时测量电解液的温度,使其≤40℃,如果>40℃时应停止充电或降低充电电流,直到电解液温度降到40℃以下时再恢复正常充电。

(4)为确保能充足电,在充电过程中每小时测量3次电解液密度和电压,直到它们不再上升,并且所有隔槽内电解液都犹如沸腾时,才可停止充电。

(5)充电结束后应检查电解液密度和大电流放电时电压情况,如不符合要求应检修或更换蓄电池。

4 蓄电池的检测

蓄电池的技术状况可以根据放电程度和启动能力进行检测和判断。放电程度是反映蓄电池供电能力的重要指标之一。放电程度越大,则供电能力越小;反之放电程度越小,则供电能力越大。

蓄电池放电程度的大小,既可以通过测量电解液的密度进行换算,也可以通过检测蓄电池大负荷放电的端电压进行判断。

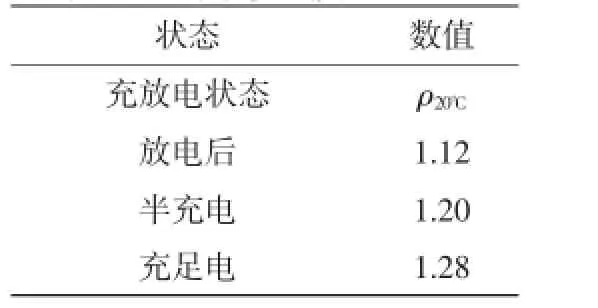

4.1 检测电解液密度

电解液密度是反映蓄电池技术状况的重要指标。通过测量电解液密度,可以判断蓄电池的放电程度。电解液密度应符合表1规定。

如果各电池槽中的电解液密度相互间偏差≤0.02 g/cm3,可对蓄电池进行充电,恢复其性能;当偏差超过此值时,说明蓄电池有短路,应进行修复或更换。测量电解液密度通常以20℃的温度为标准,平时测量的电解液密度必须进行温度校正,计算方法式(4):

表1 电解液密度g/cm3

式中ρ20——20℃时的密度,g/cm3

ρt——t℃时的密度,g/cm3

t——测量时的温度,温度系数是0.00075

4.2 测量大负荷下的端电压

利用高频放电计检查蓄电池正负极间的端电压。当负载电流较大时,最低电压在5 s内≥9.6 V,否则表明蓄电池己放电程度较大或损坏。

4.3 根据车启动判断放电程度

汽车用蓄电池的主要作用是启动发动机,因此,通过对蓄电池进行启动发动机情况,就可以较准确地判断蓄电池的放电程度和启动能力

在汽车上连续几次使用启动机,若都能驱动发动机运转,则说明蓄电池存电充足;若转动无力或不能转动,则说明蓄电池放电过多或有故障。

在夜间开灯并使用启动机时,若启动机旋转有力,灯光稍有变暗,则说明蓄电池存电充足;若启动机旋转无力,灯光变得暗淡,则说明蓄电池放电过多;若不能带动发动机运转,且灯光暗淡或熄灭,则说明蓄电池放电过多或严重硫化。

〔编辑 王永洲〕

U473.4

B

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.03.02