自我认定对大学生创业意愿的影响:自我效能的调节效应

2017-04-12孔凡柱

孔凡柱

自我认定对大学生创业意愿的影响:自我效能的调节效应

孔凡柱

作为未来创业的主力军,大学生创业问题已被越来越多的研究者所关注。文章选取江苏某高校1 648名在校大学生为调研对象进行问卷调查,采用实证研究方法对大学生自我价值认定与创业意愿之间的关系进行了研究。研究结果表明,达尔文式自我认定和使命型自我认定均对其创业意愿具有解释和预测效果,且自我效能在自我价值认定与创业意愿间起到调节作用。相对于达尔文式创业者,社会更需要使命型创业者,应加强大学生的传统文化教育,培养更多的使命型创业者。

达尔文式创业;使命型创业;创业意愿;自我效能

创新创业已成为当今最热门的研究主题之一。早在1934年Schumpeter就指出,创新创业是国家经济增长的重要推力,创业者通过不同层面的创新提升生产力、创造工作机会,并经由新颖的营销策略来销售产品,这一过程可以突破社会权力的僵固性,加速经济的改革与转型,进而带动国家经济的发展[1]。在我国经济进入到转型升级十字路口的当下,中国政府也提出了“大众创业、万众创新”的国家战略,试图通过创业创新实现中国经济的转型升级,步入以创新为驱动的经济发展新常态。基于创业活动的重要性,不同领域的研究者对创业者和创业行为均进行了深入探讨,但不同领域的学者研究视角并不相同。经济学家强调了创业对经济发展的影响;管理学者强调创业机会的识别、资源分配及制度建立等议题;社会学者聚焦于社会结构与社会网络对创业的影响;心理学家对创业者的人格特质、人口学背景、认知诠释及决策过程等个人因素感兴趣;教育学家则重点关注了大学生这一特殊群体的创业问题。

大学生创业问题之所以受到关注,一方面由大学生自身的特质所决定。大学生是受过高等教育的专业人才,既掌握了较为深厚的基础知识,又有较为扎实的专业知识,同时又具有其他群体所不具备的活跃思维和敢闯敢拼的冒险精神。他们是学校与社会的承接者,是社会财富的未来创造者,是创业者的重要群体。另一方面,随着近几十年来中国高等教育的急剧扩张,大学生的供给与社会需求出现了暂时的结构性矛盾,大学生就业难问题逐渐显现。创业作为一种自主就业方式,既可以解决大学生就业难的问题,又可以实现大学生的个人价值,更能为国家经济结构转型的宏观需求添砖加瓦。因而,大学生创业问题逐步突破了原有教育界的范畴,受到了越来越多学者的关注。学者们从大学生创业能力的培养、大学生创业外在政策和社会环境的营造等多方面对如何实现大学生创业进行了深入研究。各级政府和学校也出台了有关大学生创业的资金援助、税收减免等多种支持性政策。

但是,根据教育部门的统计,中国大学生创业的人数仅为大学毕业生总数的1%左右,且近几年这一比例并未因为大学生创业教育的普及和各项支持性政策的出台而明显上升。原因何在?纵观已有研究,尽管各领域的研究者尝试从不同角度试图更深入地了解创业行为的本质,但这些研究大多以“经济人”之理性思维出发,认为利益极大化是创业者所遵循的核心价值,进而讨论创业过程中的能力培养和资源投入等经济问题,忽略了创业者的多样性和内在动力的追寻。正如Sarasvathy[2]所说,虽然当今的创业研究已经累积了不少的成果,但对于创业过程中的第一个环节,也是最重要的环节──创业动机,却了解得相当有限,而从理性经济人、利益极大化等观点做为创业动机的预设立场,也过于简化。因而,提高大学生创业行为比例就需要对大学生这一特殊创业群体的创业动机和意愿等内在价值层次进行深入研究。本文尝试运用自我认定理论和自我效能理论,采用理论和实证相结合的方法对这一问题进行尝试性研究。

一、文献回顾与研究假设

虽然理论界已累积了大量有关创业的研究成果,但是依然没有形成统一的创业定义。即便如此,学者大都认为,创业是一项集思考、资源、运气和行动于一体的集合体。决定创业能否成功的关键因素除了外在条件和创业机会的出现,更为重要的是内在创业意愿强烈与否。因为创业是一项极度不确定性的行为,创业过程充满了荆棘与挫折,需要有坚定的创业意志才能保证创业者走向最后的成功。也正因如此,许多理论研究者的关注重点正在从创业行动后的保障转移到创业行动前的意愿挖掘。Krueger[3]研究指出,创业是一项长期的奋斗过程,创业意愿是实现创业过程的第一步,是了解创业过程的必要核心;也有学者[4]认为,创业意愿是创业行为的重要驱动因子。

关于意愿的研究在心理学界已有相当长的历史。伴随着创业研究的兴起,创业研究领域开始将心理学中的“意愿”引入创业研究,提出了创业意愿的概念。创业意愿是一种引导个体的注意力朝向特定创业目标,以实现创业成果的心理状态,是个人采取行动以建立新的事业,或在现有企业中创造新价值的一种认知。创业意愿是创业者对于创立新事业的内在认知、偏好程度与行为倾向。也就是说,当个人想要采取某种特定行为时,可从个人是否愿意努力去尝试、愿意付出多少心力去实现该行为来测知[5]。因而,本文结合已有研究将创业意愿界定为想要采取创业行动的心理状态。

创业者的创业意愿不是单一变量,而是受到多种因素的影响。已有研究都曾提到影响创业意愿的前因变量包括人格特质、机会辨识、社会资本与创业动机等[6],其中尤以创业动机对创业意愿的影响最为重要。创业动机是创业者推动创业行为的内在动力,是创业者为了达到目标所愿付出一切努力的力量,主要强调个体的内在动力。目前在创业动机研究领域比较有代表性的观点是Benjamin[7]关于创业动机的界定。他把创业动机划分为推式创业动机与拉式创业动机两种类型。推式创业动机主要是对现职工作不满或被公司裁员等负面因素,进而从事创业。而拉式创业动机则是创业者发觉市场有潜在的获利机会等正面的因素而从事创业之路。虽然这一界定有其合理之处,但主要是面向已就业群体,并不适合大学生、退役军人等其他众多创业者。因而,有学者开始转向创业者个人价值认定的深层动机研究。他们认为,创业是一个组织从无到有的建构过程,其间的各项行为皆充满个人意义与诠释,是一种自我价值的具体展现。不同自我认定的创业者,在创业过程中会扮演不同的角色,展现不同的行为,进而创造出不同文化的企业[8-9]。如同Drucker[10]所强调的,创业者通常持有一套独特的思想与理念,并据此转化成行为与决策,从而形塑了组织文化的内容与走向。

Fauchart等[11]对个人价值与组织类型进行质性分析之后提出了创业者的三种自我价值认定类型:一是达尔文主义创业者,其创业的目的在于累积个人财富与声望,即是经济人理性假设;二是小区型创业者,其创业目的在于提供优质产品,推动产业进步;三是使命型创业者,其创业目的在于实现个人理想与愿景并改善社会现状。大学生是一种特殊群体,他们在创业行动之前多数都有过在相关企业工作或实习的经历,对产业发展有自己的见解。本文研究重点是发掘大学生这一群体的个人价值认定对创业意愿的影响,以探寻大学生创业行为发生的可能性,并不要求大学生有创业经验或产业工作经验。鉴于此,本文剔除小区型创业者,采取达尔文主义创业者和使命型创业者两种类型对大学生创业者进行划分,研究这两种创业者自我价值认定对创业意愿的影响。

创业动机是创业者想要实现创业的内在动力,动力的形成会促使创业者在心理上产生创业的冲动,进而产生创业行为。Ajzen[12]提出了计划行为理论,该理论认为个体之所以执行某种行为是受到其对该行为态度的影响。基于该理论,潜在创业者对于创业活动或创业行为的态度将会影响其创业倾向和创业行为。已有相关实证研究也基本证实了这一观点。郭洪等[13]建立了从前瞻性人格到创业教育,最后到创业意愿的影响因素模型,研究结果显示,创业态度对于创业意愿有显著性影响;涂雅玲[14]以台北科技大学学生为研究对象对创业动机与创业意愿间的关系进行了检验,结果显示创业动机会正向影响创业意愿。因此可以推论,大学生无论是因为累积个人财富和社会声望而去创业,或是为了实现个人理想与愿景而去创业,对于其未来的创业意愿都具有正向作用,据此本文提出如下假设:

H1:大学生对财富的追求越强烈其创业意愿越大;

H2:大学生的创业使命感越强其创业意愿越大。

自我效能是人格特质之一,是指个体对自己是否有能力完成某一行为所进行的推测与判断,自我效能越高越能相信自己能完成任务[15]。同时,在遇到困难与挫折时,自我效能越高的个体更倾向于采取较为积极的应对措施[16]。有学者对创业自我效能与创业意愿的关系进行了研究,验证了创业自我效能对创业意愿的解释和预测作用。针对大学生的创业研究也得出了相类似的结论[17]。Hopp等[18]研究发现,创业自我效能与创业动机之间也存在相关性。Dempsey等[19]发现,自我效能不仅与创业动机正相关,同时也与创业意愿正相关。Jain等[20]认为,自我效能可能在创业动机与创业意愿之间扮演着微妙的调节角色。另外对部分大四毕业生的创业意图进行了访谈研究,发现有不少学生虽有创业动机,但觉得创业道路中充满不确定性因素,自己可能无法克服遇到的困难,或是担心学校课程缺乏创业知识和技能培训而使得自己无法在创业道路上有所表现,呈现出了自我效能的不确定感。因此,可以认为,自我效能会强化大学生创业动机对创业意愿的预测效果,也就是说具有较高自我效能的大学生,通常会比其他人更相信自己能够创业成功,也会比自我效能较低者具有更高的创业意图。据此本文提出如下假设:

H3:自我效能会强化大学生创业动机与创业意愿之间的关系。

根据前文关于创业自我价值认定类型的划分,可以把达尔文主义创业者的创业动机界定为物质型创业动机,把使命型创业者的创业动机界定为使命型创业动机。据此,假设H3可以细分为:

H3-1:自我效能会强化物质型动机与创业意愿之间的关系;

H3-2:自我效能会强化使命型动机与创业意愿之间的关系。

由上述假设可得出本文的研究框架,如图1所示。

图1 理论架构

二、研究方法与数据收集

(一)变量的测量

本研究采用问卷调查的方式收集大学生创业动机、创业意愿和自我效能的相关数据,使用SPSS18.0统计分析软件对所提理论假设进行检验。本研究的量表采用Likert五级记分法进行测度,各变量的测量题项如下。

创业动机。根据Fauchart等关于自我价值认定的分类,编制了物质型动机和使命型动机测量题项。其中物质型动机包括:我想创业是为了获得超额物质回报,我想创业是因为它能带给我比其他就业方式更多的物质收入等四个题项。另四个题项用以测量使命型动机,包括:我想创业是为了实现梦想、创业是我毕生的追求等四个题项。

创业意愿。在已有相关创业意愿调查问卷的基础上编制了针对大学生创业意愿的问卷,用以测量大学生的创业意愿。该变量总共有四个题项,包括:我曾想过有一天一定要创立自己的事业;即使知道创业有很大的风险,我还是愿意承担风险去创业等。

自我效能。自我效能的测量已有较为成熟的问卷,本研究采用Bandura(1997)使用的问卷。为了更适合中国学生,对其中部分用词进行了修改,并删除了一些题项,最后保留了四个问题,包括:即使有人反对我,我仍然会想办法达成自己的工作任务;无论发生什么事我都能处理得很好等。

此外,为了考证上述变量在人口统计学变量上是否存在显著差异,亦设计了相关的人口统计题项,包括性别、年级、就读专业、是否独生子女、户口所在地、是否有过企事业工作或实习经验、是否有过学生社团组织工作经验等。

(二)调查对象与数据收集

本文的主要目的在于探讨大学生不同创业动机对创业意愿的影响,以及自我效能的调节效果。依据McMullen等[21]关于创业的两阶段模型,本文所研究问题属于创业的第一阶段,因而本文的调查对象选择目前尚未创业而非曾经有过创业经验的在校大学生。这样既可以避免回溯方式所造成的偏误,又能满足研究目的之需要。根据调查可行和可控的原则,选取了江苏省某高校在校生进行了问卷调查。在问卷发放之前,先向调查对象说明调查目的与问卷内容,并告知他们研究结果仅供学术之用,请求受测者务必据实填答。另外,由于大一学生刚刚实现身份转变,对于职业生涯规划和创业的感受性较弱,对于问卷题意的理解程度可能偏弱,故而问卷调查对象选择大二(含)以上学生。

虽然本研究所采用的问卷被已有的实证研究所证实具有相当的效度,然而此问卷的使用对象多数是以西方发达国家人员,即使对部分用词进行了修改使其更符合东方习惯,但并不能保证问卷被准确理解。因此,为了保证问卷的适用性,课题组进行了预调研。预调研分为两个阶段:第一阶段为专家调研阶段,此阶段的目的在于对问卷内容进行修订,以保证问卷具有内容效度;第二阶段为学生调研,此阶段的目的在于考察问卷的信度。在第一阶段,选取了五位创业研究者和创业指导教师作为调研对象。经确认身份后,告知他们调研目的,并要求其逐项填答问卷,之后与其进行讨论,以确认受测者对题意的理解程度,以及他们对题项设计的合理性的认知。经过第一阶段的测试,对问卷的部分内容进行了修订,形成最后的正式调查问卷。第二阶段,选取了建筑工程学院土木工程专业大三的一个班级作为预调研对象,请他们据实填写。采用SPSS18.0统计分析软件对问卷的信度进行了检验,发现问卷的整体Cronbach’sα达到0.9以上,各分量表的Cronbach’sα值均大于0.7,且没有超过0.9,据此,可以认为该问卷的测量信度良好,可以作为正式问卷进行大范围调查。

课题组于2016年4月选取江苏省某高校进行了大范围问卷调查,共选取了56个班级1 652人。课题组请求学生所在班级的学生辅导员、班主任予以帮助,在召开班级工作会议期间进行了问卷的集中发放和回收,研究人员在现场对学生问卷填写过程中可能出现的问题进行现场解答。本次调查共持续28天,发放问卷1 648份,实际回收1 648份,回收率100%,剔除无效问卷246份,最后得到1 402份有效问卷。在1 402份有效问卷中,男性占比61.2%,女性占比38.8%;大二占比32.3%,大三占比31.4%,大四占比36.3%;独生子女占比53.6%,非独生子女占比46.4%;城镇户口占比56.6%,农村户口占比43.4%;理工类专业占比63.2%,文科类专业占比36.8%;有企事业工作或实习经验占比21.3%,无工作经验占比79.7%;有学生社团工作经验占比23.2%,无学生社团工作经验占比76.8%。

三、 研究结果分析

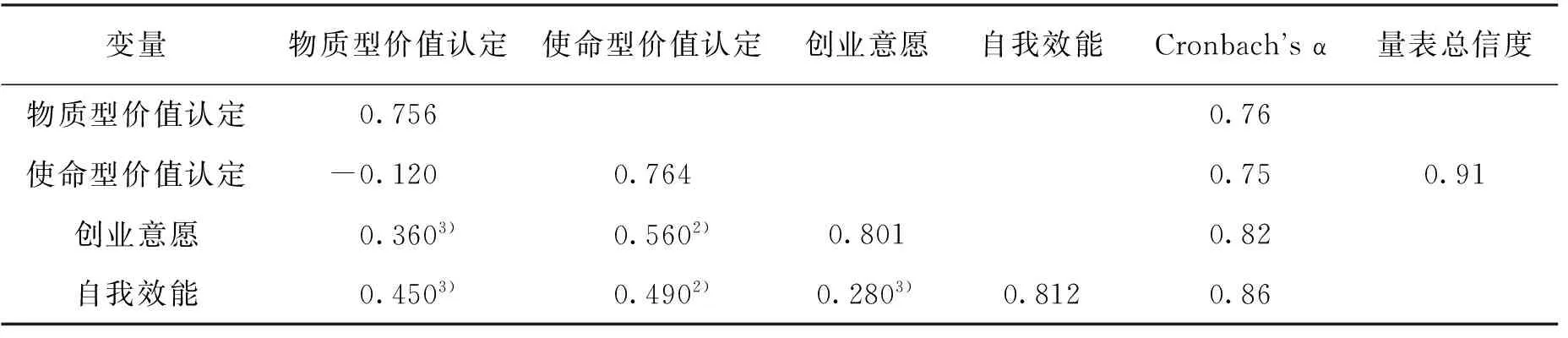

(一)相关性分析

运用SPSS18.0统计分析软件对调研数据进行了信度和变量相关性检验(见表1)。各变量的信度系数均大于0.7,并小于总量表的信度系数0.91,说明量表具有良好的信度。Kline[22]指出,当相关矩阵系数高于0.85时,则可能产生多元共线性问题。相关矩阵系数值并未高于0.85,表明各变量间不存在多元共线性问题。

表1 变量相关系数与信度1)

1)对角线数字为平均变异萃取平方根; 2)p<0.001;3)p<0.05。

(二) 假设检验

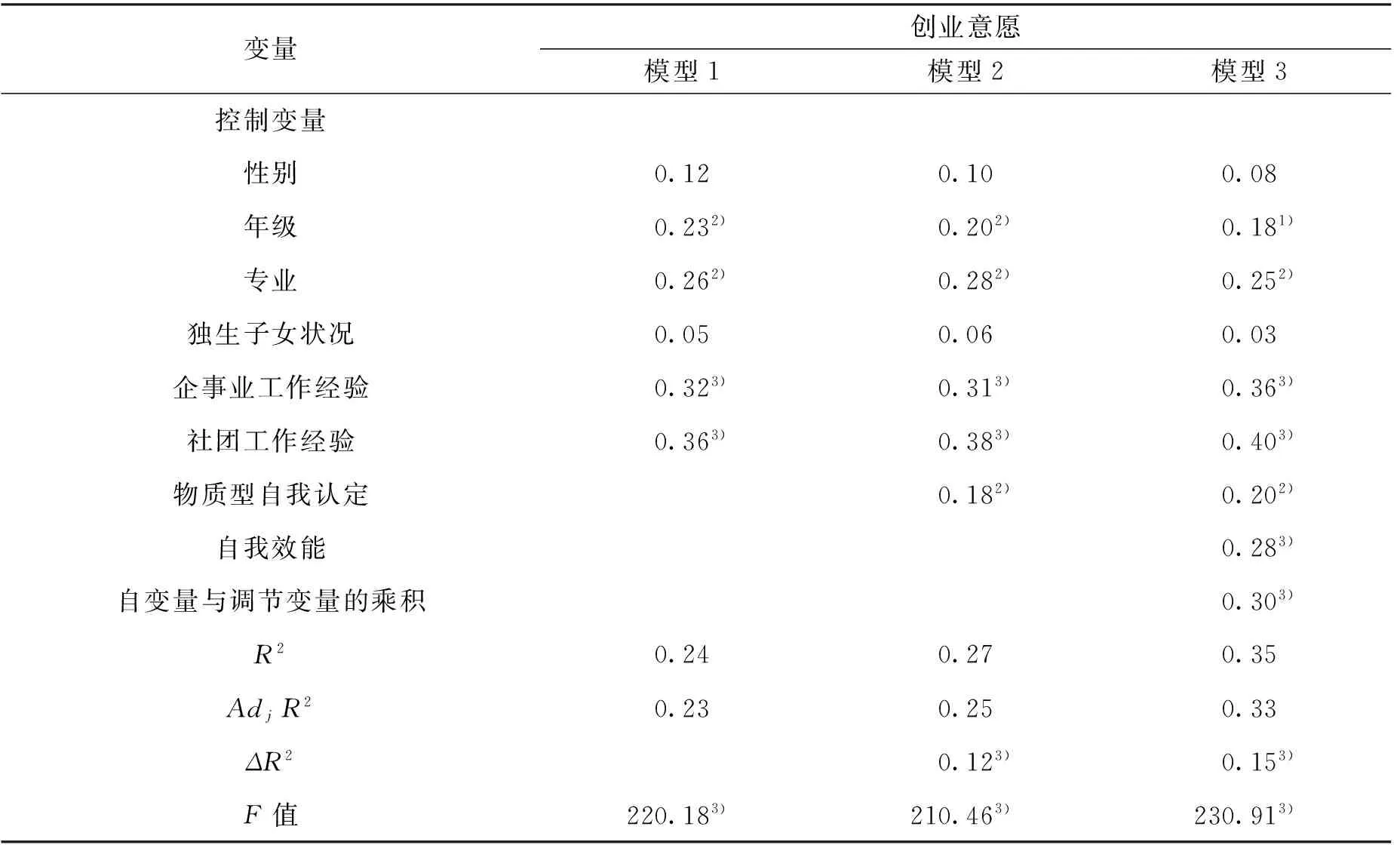

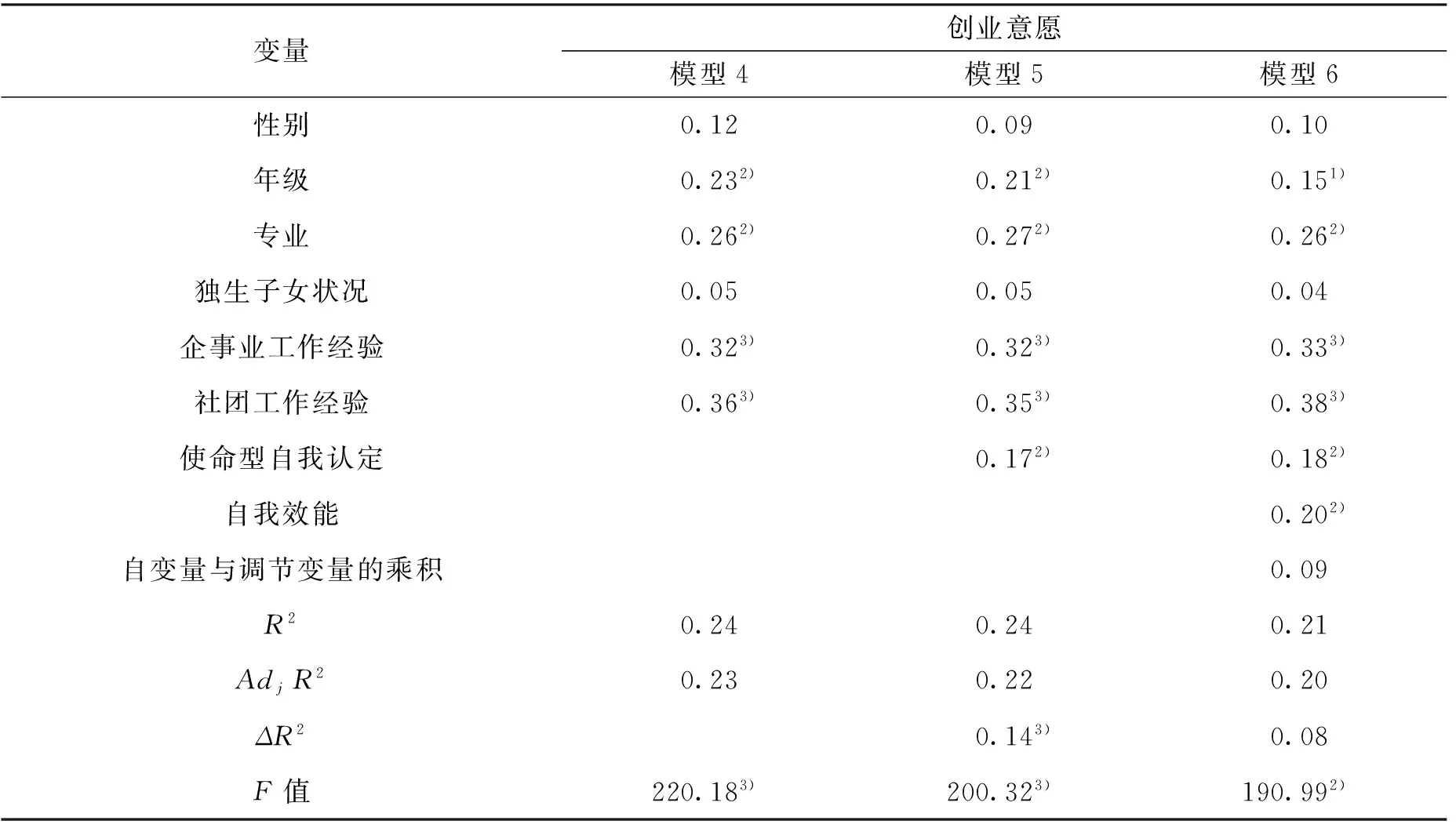

运用SPSS18.0统计分析软件采用层级回归分析对理论假设进行检验(见表2、表3),检验以性别、年级、独生子女状况、专业、企事业工作经验、社团工作经验作为控制变量,以物质型价值认定、使命型价值认定为自变量,以创业意愿为因变量,以自我效能为调节变量。在考虑控制变量作用的条件下,层级回归分析一般包括三个步骤:第一步为控制变量模型,第二步为加入自变量模型,第三步为加入调节变量模型。

在研究过程中,将物质型自我认定和使命型自我认定分别作为自变量构建模型进行检验。层级回归第一步,将各控制变量放入回归模型,用以分析控制变量对创业意愿的影响(模型1、模型4),研究结果表明,两模型均显著;第二步,分别将物质型自我认定、使命型自我认定放入回归模型(模型2、模型5),研究结果表明,模型2和模型5均显著,且模型2的解释力显著高于模型1,模型5的解释力也显著高于模型4。据此,可以认为假设1、假设2获得验证。第三步,将调节变量纳入回归模型(模型3、模型6),模型3的解释力显著高于模型2,且模型达到显著性水平,可以认为假设H3-1得到检验。但是加入调节变量的模型6虽然达到显著性水平,但模型解释力并未显著高于模型5,且交互效应作用系数未达到显著性水平,其结果不能支持假设H3-2的推论,假设H3-2未能获得支持。因而,假设H3得到部分验证。

表2 物质型自我认定对创业意愿的层级回归分析

1)p< 0.05;2)p<0.01;3)p<0.001。

表3 使命型自我认定对创业意愿的层级回归分析

1)p<0.05;2)p<0.01;3)p<0.001。

四、结论与建议

(一)研究结果讨论

本文通过问卷调查对大学生自我价值认定对创业意愿的影响进行了检验,结果表明,无论是物质型自我价值认定,抑或是使命型自我价值认定均能对大学生的创业意愿做出预测和解释。但是物质型自我价值认定与使命型价值认定对创业意愿的作用程度并未呈现出明显差异,这说明当前大学生的价值认定不太清晰,并未形成较为稳定的自我价值观。改革开放以来,随着西方价值观的涌入,中国传统价值观受到了一定冲击,大学生的价值观也发生了一些明显变化。部分学生开始追求物质享受,勤俭节约、勇于奉献的传统文化逐渐淡化,使命感降低,这一点可以从大学生对待日常生活和学习的态度中显现出来。

自我效能主要展现在工作态度上。高自我效能者对自己的工作能力有信心,自认为可以找到符合自身需求且能胜任的工作。高自我效能者在职场上往往较受企业青睐并且容易获得较佳的工作条件。实质上,自我效能是一种自信心,其作用发挥需要适当的情境。当学生把创业当作毕业后出路的首选,高自我效能者的创业意愿会高于低自我效能者。相反,如果学生相信自己毕业后能找到适合自己的理想工作而放弃创业时,高自我效能者的创业意愿将弱于低自我效能者。由此可以推论,本研究对象的创业意愿普遍较强,这与教育部门“近6成大学生有创业想法”的调查结果基本吻合。

(二)结论与建议

本文研究与表明,大学生的创业动机越高,其创业可能性就越高。政府在关于“大众创业、万众创新”的相关政策文件中不止一次提到,政府最重要的任务就是塑造一个有利于创业的大环境,为各种可能的创新创业提供宽松的政策和社会环境,并通过颁布和出台相关法规政策以提升大众的创业动机。虽然各级政府均已出台了诸多支持大学生创业的政策,举办了一系列大学生创业竞赛活动,以激发大学生的创业动机,但从整体来看,大学生的创业动力依然不足。部分政策的使用门槛较高、手续较为繁琐,甚至诸多大学生根本就不知晓相关政策的存在,这在无形中削弱了对大学生创业动机的激发作用。在此方面,政府应不断进行调整优化。其次,各高校应尽快形成较为完整的创业教育体系,不仅要注重学生创业技能的培育,更要注重学生创业动机的激发,因为具备了创业能力和条件并不等于创业行为一定会发生,更为重要的在于创业动机的激发和维系。

另外,本文的研究还发现,大学生使命型价值认定平均得分明显低于物质型价值认定的得分。这可能间接表明,当前大学生的创业动机多是短期性的“投机行为”,过于注重短期的物质利益回报,而忽视了长期自我价值实现和社会贡献。这可能主要是受到了功利式资本主义思潮的影响,这种利润至上的想法使得企业专注于个人的私利,致使许多不道德的欺骗行为层出不穷。在这样的氛围中,具有道德理想的使命型创业者更显重要。中国是一个文明古国,儒家思想源远流长,在东西文化交融的新常态下,更应该坚守中华传统文化的优良之处,培养更多的使命型创业者。以儒家思想的仁道、修身及济世的价值观为指导思想进行创业活动,一切以个人修身的“庶人伦理”出发,扩大到强调济世的“士之伦理”,最终达到“修己安人”的至善目标。当然,这一目标的实现不在朝夕之间,需要持之以恒的教育和培养。

[1]SCHUMPETER J A.The theory of economic development:an inquiry into profits, capital, credit, interest, and business cycle[M]. Cambridge: Harvard University Press,1934:127.

[2]SARASVTHY S D, DEW N,VELAMURI S R,et al.Three views of entrepreneurial opportunity[M].New York:Springer,2010:77-96.

[3]KRUEGER N F. The impact of prior entrepreneurial exposure on perceptions of new venture feasibility and desirability[J].Entrepreneurship Theory and Practice, 1993,18(1): 5-21.

[4]CHEN Y W. Development and cross-cultural application of specific instrument to measure entrepreneurial intentions[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2009,33(3):593-617.

[5]黄怡仁.南部地区科技大学应届毕业女学生创业意图及其相关影响因素之研究——以计划行为理论为基础[D].台南:南台科技大学,2004.

[6]GRANT J M.The proactive personality scale as a predictor of entrepreneurial intentions[J]. Journal of Small Business Management, 1996,34(3):42-53.

[7]BENJAMIN G, PHILIP L. A behavior model of entrepreneurial supply[J]. Journal of Small Business Management, 1986,24(3): 45-53.

[8]CARDON M S, WINCENT J, SINGH J,et al. The nature and experience of entrepreneurial passion[J]. Academy of Management Review, 2009,34(3): 511-532.

[9]杨月坤,周玲玲.海归人才创业环境、创业学习与创业能力的关系研究[J].常州大学学报(社会科学版),2015,16(5):42-49.

[10]DRUCKER P. Innovation and entrepreneurship[M]. New York: Harper and Row,1985:135.

[11]FAUCHART E, GRUBER M.Darwinians, communitarians, andmissionaries: the role of founder identity in entrepreneurship[J]. Academy of Management Journal,2011, 54(5):935-957.

[12]AJZEN I. The theory of planned behavior[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991,50(2):179-211.

[13]郭洪,毛雨,白璇,等.大学创业教育对学生创业意愿的影响研究[J].软科学,2009,23(9):69-74.

[14]涂雅玲.科技大学学生个人背景变量、创业动机、创业自我效能与创业意向关系研究[D].彰化:彰化师范大学,2012.

[15]BANDURA A.Self-efficacy: the exercise of control[M]. New York: Freeman,1997:246.

[16]ROBBINS S P, JUDGE T A.Organizational behavior[M].16th ed.New Jersey: Prentice Hall, 2015.

[17]HATTAB H W. Impact of entrepreneurship education on entrepreneurial intentions of university students in Egypt[J]. The Journal of Entrepreneurship, 2014,23(1):1-18.

[18]HOPP C, STEPHAN U. The influence of socio-cultural environments on the performance of nascent entrepreneurs: community culture, motivation, self-efficacy and start-up success[J]. Entrepreneurship and Regional Development, 2012, 24 (9-10):917-945.

[19]DEMPSEY D, JENNINGS J. Gender and entrepreneurial self-efficacy: a learning perspective[J]. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2014, 6(1): 28-49.

[20]JAIN R, ALI S W. Self-efficacy beliefs, marketing orientation and attitude orientation of Indian entrepreneurs[J]. The Journal of Entrepreneurship, 2013, 22(1):71-95.

[21]MCMULLEN J S, SHEPHERD D A. Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur[J]. Academy of Management Review, 2006,31(1):132-152.

[22]KLINE R B.Principles and practice of structural equation modeling [M]. New York: Guilford Press,1998:136.

On Influences of Self-identification on Entrepreneurial Motivation:Self-efficacy as the Moderator

Kong Fanzhu

As the main force of future entrepreneurs, college students have been paid more and more attention to by academics. Taking 1648 students in X university in Jiangsu province as study objects, by surveys and empirical research, it carried out research on the relationship between self-identification and entrepreneurial motivation. It is found out that Darwinian identity entrepreneurship and missionary identity entrepreneurship both have interpreting and predicting effects on entrepreneurial intention and self-efficacy serves as the moderator. Compared with Darwinian identity entrepreneurs, missionary identity entrepreneurs are more needed. It is suggested that traditional culture should be emphasized more in college education in order to cultivate more missionary identity entrepreneurs.

Darwinian identity entrepreneurship; missionary identity entrepreneurship; entrepreneurial intention; self-efficacy

孔凡柱,管理学博士,淮阴工学院商学院副教授,硕士生导师。

江苏省“十三五”教育科学规划基金重点项目“地方性高校创业型工程科技人才培养机制研究”(B-b2015017061);江苏省高等教育教改重点课题“新常态下地方应用型高校创新创业教育的探索与实践”(2015JSJG045)。

F270

A

10.3969/j.issn.2095-042X.2017.02.007

2016-12-12;责任编辑:沈秀)