急诊皮肤伤口的分类与整形修复

2017-04-11姜笃银邱道静

姜笃银,邱道静

·讲 座·

急诊皮肤伤口的分类与整形修复

姜笃银,邱道静

皮肤伤口一般指皮肤软组织在各种因素的作用下,组织结构破坏,连续性中断,造成的形态变化和功能障碍。对皮肤伤口进行合理分类,选择恰当的修复方法,运用整形外科的原则和技术,对促进伤口愈合、减轻瘢痕形成、改善局部外观至关重要。关于伤口分类国内未见相关文献资料。本文就急诊常见的皮肤伤口进行分类,并对其整复方法予以探讨。

急诊; 伤口; 分类; 整形

皮肤软组织的损伤可以单独发生,也可与骨折及其他重要脏器损伤同时发生。实际临床工作中,各类皮肤伤口表现多样,损伤的临床体征各有其特点,处理方式也各不相同。通常皮肤伤口的分类是以伤口的部位、致伤原因、损伤程度及时间等给予诊断和命名[1]。如按伤口的部位可分为头面部伤口、躯干部伤口和四肢伤口;按伤口损伤时间长短可分为急性伤口和慢性伤口;按受累软组织的解剖深度分为表浅伤(仅累及表皮层)、半层伤(累及真皮层)和全层伤(累及真皮下);按致伤的原因可广义上分为外源性损伤(由外界因素引起的损伤)和内源性损伤(由机体自身病变引起的损伤);按伤口是否与外界相通分为开放伤和闭合伤。实际急诊工作中,习惯按致伤的原因进行分类:外源性损伤主要是因机械因素引起的损伤,如擦伤、刀刺伤、咬伤等,大多属于急性伤口。内源性损伤大多由慢性基础疾病引起,如糖尿病皮损、恶性溃疡及静脉性皮损等,病程迁延,发展缓慢,往往不要求急诊手术处理。故本文就急诊皮肤伤口的分类及整形修复方法进行系统阐述。

1 皮肤软组织损伤的分类

1.1 根据急性致伤的原因分类 (1)机械原因:开放性损伤:擦伤、切割伤、刺伤、撕裂伤、咬伤、碾压伤、火器伤等;非开放性损伤:挫伤、跌打伤、挤伤、扭伤等。(2)非机械性原因:温度原因:烧伤、烫伤、冻伤;化学药品原因:酸、碱等化学品烧伤;电流原因:电击伤;放射线原因:放射性溃疡。

1.2 根据伤口的形状分类 分为线状伤、瓣状伤、离断伤、粉碎伤、撕脱伤、穿透伤等。

2 皮肤软组织伤口的清创缝合术

2.1 冲洗伤口 伤后6~12h,伤口中细菌处于静止和适应期,停留在伤口表浅部分,易被机械力冲洗清除。用无菌纱布覆盖创面,保护伤口,肥皂水刷洗伤口周围皮肤。再用3%过氧化氢和生理盐水反复冲洗伤口,可同时用棉球擦洗并检查伤口的范围和深度[2]。

2.2 伤口清理 冲洗完成,常规消毒铺巾,在局麻下彻底清除伤口内异物及失活组织,确切止血,必要时修剪皮缘。对于头面部的伤口,由于血供丰富,愈合能力强,为防止组织减少引起的缺损畸形,应该尽可能保留组织。

2.3 伤口缝合 伤口能否一期缝合,要根据受伤的时间、部位、致伤原因及污染情况决定。伤后6~8h内的伤口,清创后均应一期缝合。伤后8~12h内的伤口,若污染轻,局部软组织血运良好,清创后也应一期缝合,放置引流。以往认为,对于头面部的伤口,超过48h不应缝合。但头面部血供丰富、抗感染力强及抗生素的广泛应用,为保持面容完整及减少后期瘢痕,普通伤口几乎都可以缝合,不受时间限制。关节周围伤口,以及暴露肌腱、血管、神经和骨的伤口,争取一期缝合。

3 皮肤伤口的整形外科缝合技巧

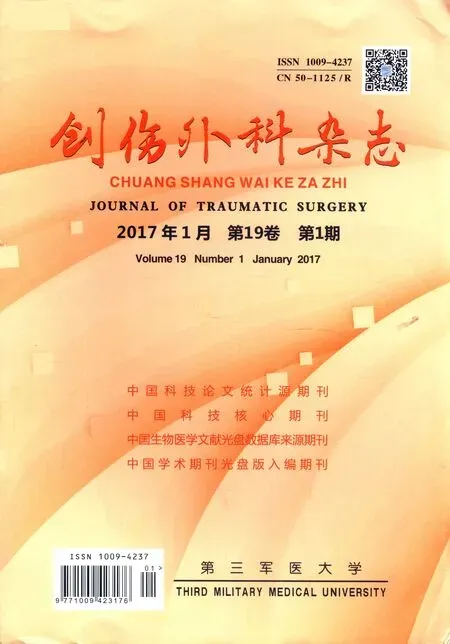

3.1 缝合材料 临床使用的缝合线可分为:可吸收、不可吸收缝线;编织、非编织缝线[3]。表1列出了常见缝合线的抗拉强度及半衰期。

表1 常见的伤口缝合材料[3]

PDS:polydioxanone suture,聚二恶烷酮缝线;MonocrylTM:poliglecaprone 25 suture,聚卡普隆25缝线;ProleneTM:polypropylene suture,丙纶缝线

3.2 伤口缝合技巧与注意事项 缝合伤口时,必须将创缘的每一层精细对合。对于深部伤口,深筋膜、浅筋膜、真皮及表皮需仔细对合。缝合时需垂直进针,再在对侧垂直出针,保持皮缘轻微外翻。打结不宜过紧,否则会导致局部水肿、组织缺血坏死,引起强烈的炎症反应。深层缝合以减少伤口张力。开始缝合时,从伤口深层进针,然后针穿过真皮,再进入对面伤口边缘相对应的真皮,然后转入浅筋膜。运用垂直褥式和水平褥式缝合技术,使皮缘外翻,并减少伤口张力。伤口皮下适当游离减张。于浅筋膜或深筋膜表面(面部为皮下脂肪层,以免伤及面神经)分离减张,剥离宽度与伤口宽度大致相等。缝合伤口时,不能留有死腔,以免形成血肿,引起伤口感染[4]。如果需要辅助切口或重新设计切口,应尽量顺皮肤张力线方向。

4 特殊形状伤口的整形外科修复方法

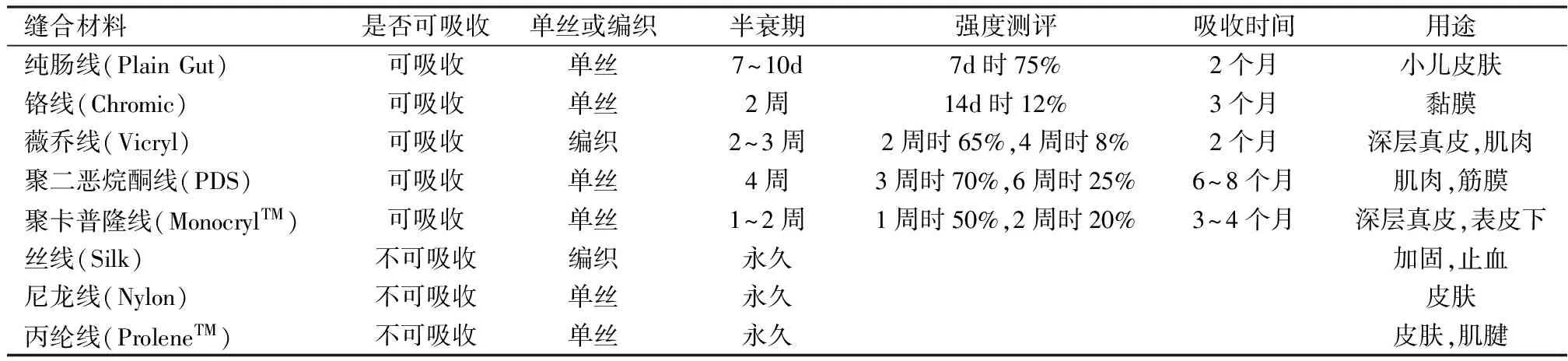

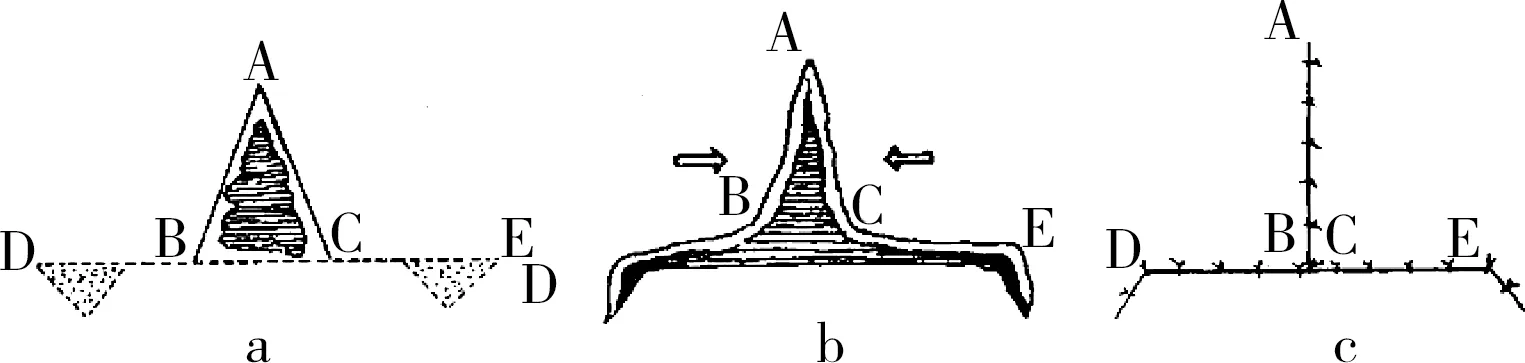

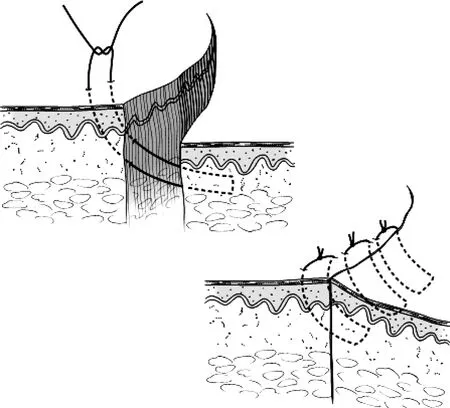

4.1 斜坡形伤口 这类伤口呈斜坡形,多由锐器切割所致。如图1所示,缝合时,伤口两侧进出针时边距不对等,游离侧边距稍大。如果伤口范围不大,可切除两侧斜坡边缘使之成垂直伤口,皮下游离减张后拉拢缝合。

图1 斜坡形伤口缝合技术

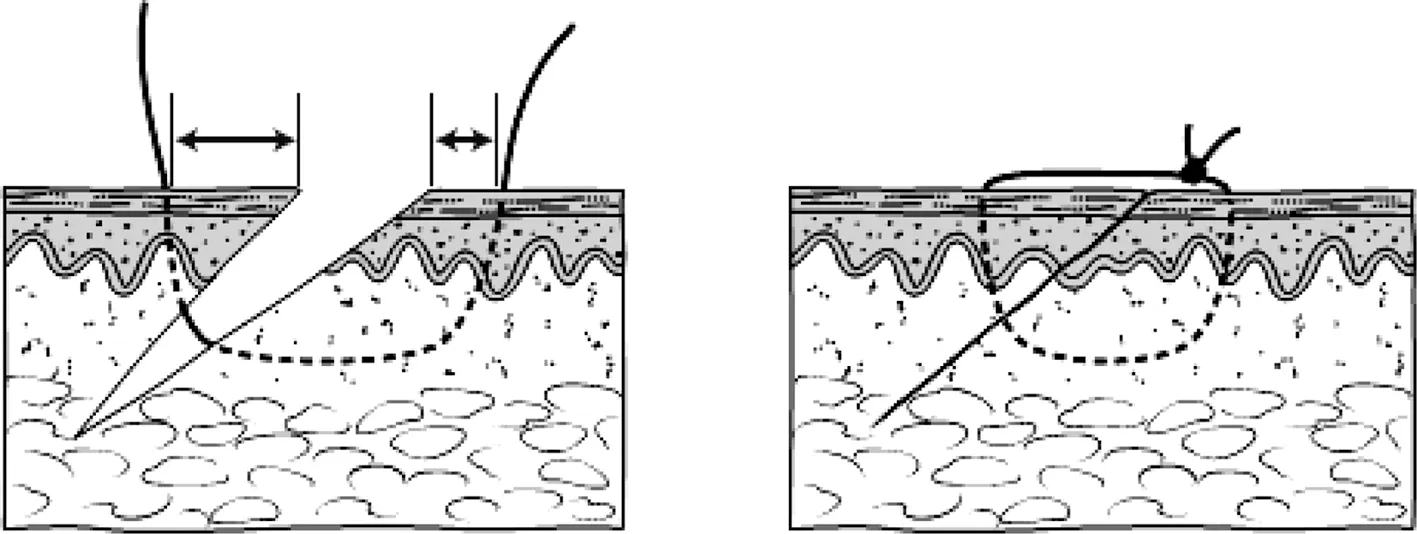

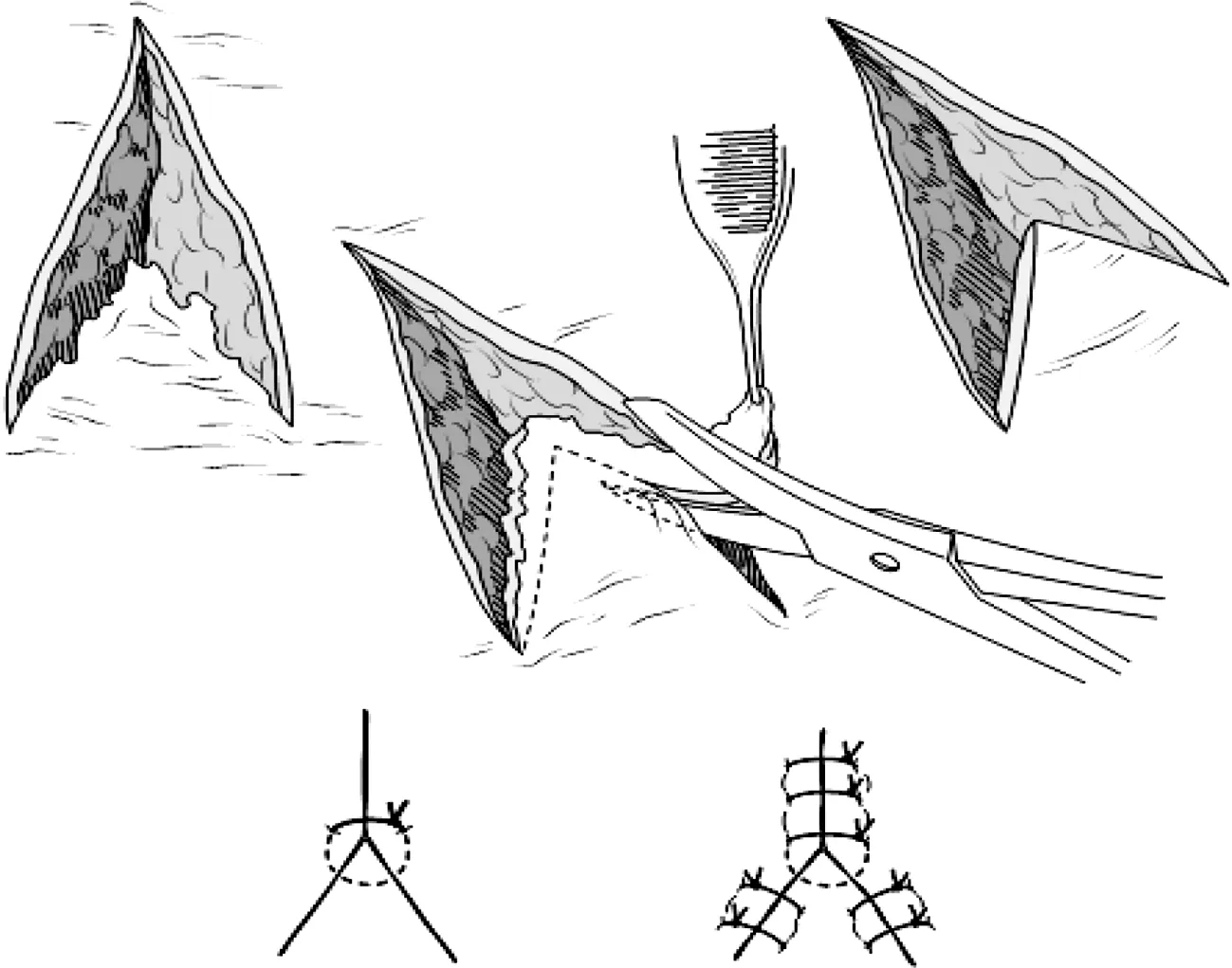

4.2 “V”形伤口 此类伤口呈“V”形,皮瓣常常掀起,形成三角皮瓣。缝合这类伤口时需注意皮瓣尖端的血运。

(1)大“V”形伤口:若伤后皮瓣血运良好,如图2所示,采用半埋式水平褥式缝合,一侧经皮进入,穿过真皮,然后水平地通过三角皮瓣尖端的真皮,再从对面同一平面出针。这种缝合方法不影响尖角部分的血运。

图2 “V”形伤口皮瓣尖端的缝合[4]

如果皮瓣菲薄、血运差,可将皮瓣切除后修剪成全厚或中厚皮片,原位植皮,局部打包处理。

如果三角形皮瓣皮缘血运较差,可修剪皮缘形成一个小的皮瓣。如图3所示,仔细修剪皮缘到血运良好组织,剩下的皮瓣不足以填补皮肤缺损,采用V-Y成形术,形成“Y”形伤口,代替原来的“V”形。

图3 V-Y成形术[4]

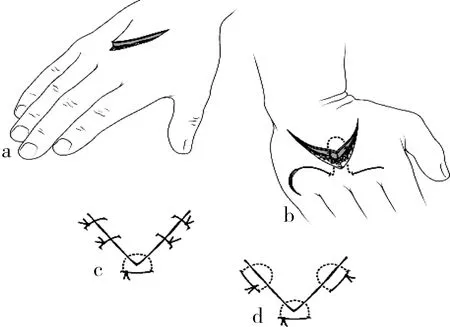

若皮瓣挫伤严重、不适合原位植皮,可直接切除瓣状组织,局部设计A-T皮瓣修复三角形创面。如图4所示,修剪创缘使伤口呈三角形,沿着底边向两侧作延长切口,在切口远端可各切除一Burow’s 三角,以纠正因皮瓣推进而引起的切口两边不等长。皮下潜行剥离,将缺损处的两侧皮肤向中间推进,关闭创面[5]。

图4 设计A-T皮瓣修复三角形组织缺损[5]

(2)小“V”形伤口:小“V”形伤口的皮瓣极易坏死。对这类伤口,可直接切除皮瓣,遗留小三角形创口,沿着长轴进行梭形扩创关闭伤口。

4.3 “U”形活页样伤口 这类伤口常由斜形切割引起,皮瓣“U”形掀起,呈活页样,也有学者称之为活页样伤口或板门伤口(trap door wound)[6]。“U”形活页样伤口如果简单缝合,后期因瘢痕增生挛缩瓣部极易出现凸起,形成所谓板门畸形(trap door deformity)[7],大多需要二次整形手术。

(1)小“U”形活页样伤口:若皮瓣较窄,通过直接切除,并把伤口改成梭形,皮下适当游离,两边拉拢缝合。面部伤口修整时尽量顺皮纹方向。

(2)大“U”形活页样伤口:若“U”形皮瓣血运良好,可适当修剪菲薄的皮缘,使皮瓣稍小于创面,并切除创面斜坡形边缘,使创缘垂直。这样缝合后伤口保持适当张力,避免伤口后期隆起。

若皮瓣血运差,反取皮片作游离植皮术;若皮瓣挫伤严重,切除后设计局部皮瓣(如A-T皮瓣)或取健康组织皮片移植修复创面。

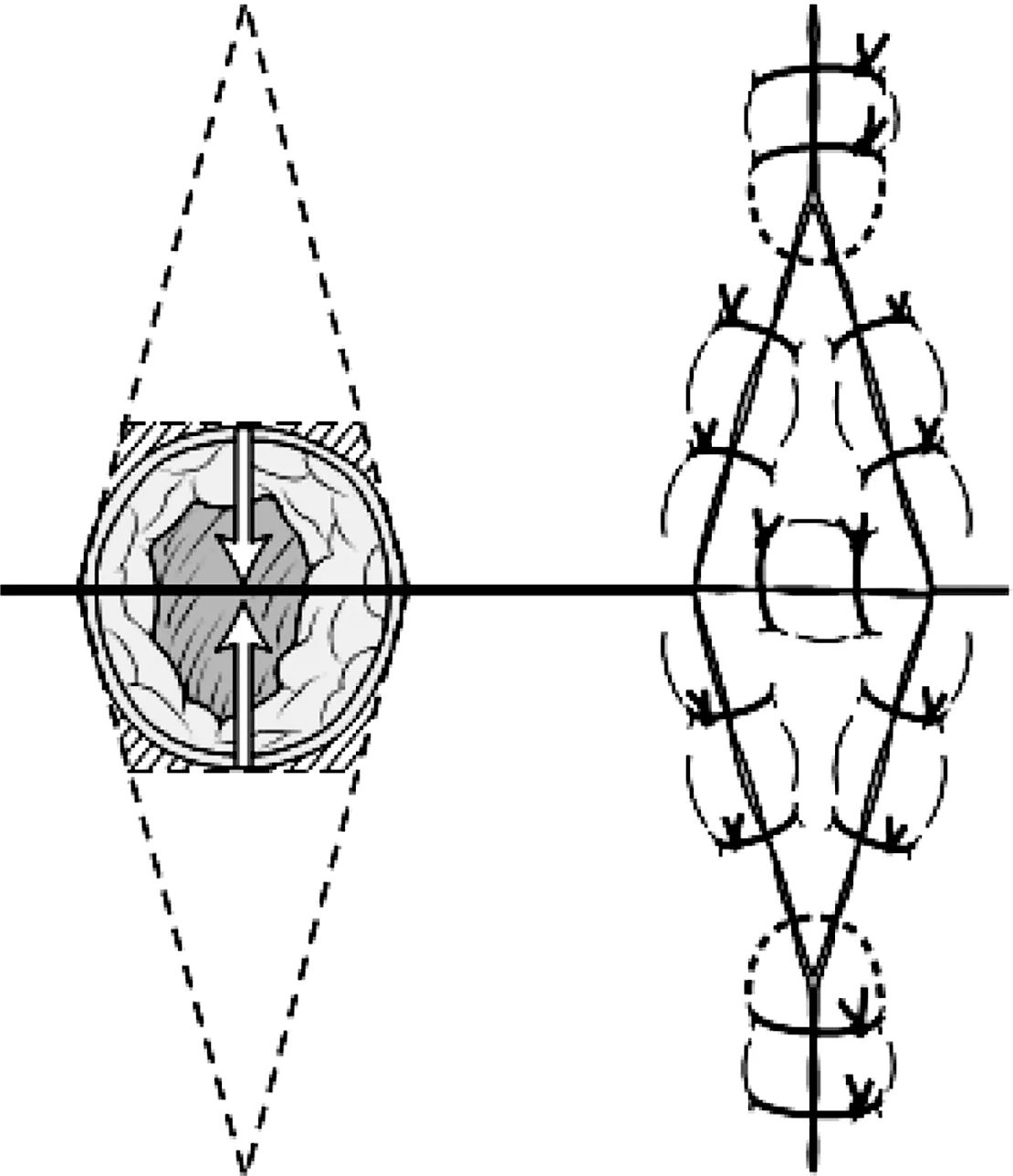

4.4 近圆形或不规则伤口 将近似圆形或不规则伤口转变成梭形后缝合。如果缺损较大,设计双V-Y推进皮瓣修复(图5)。

图5 设计双V-Y推进皮瓣封闭较大的近圆形或不规则缺损

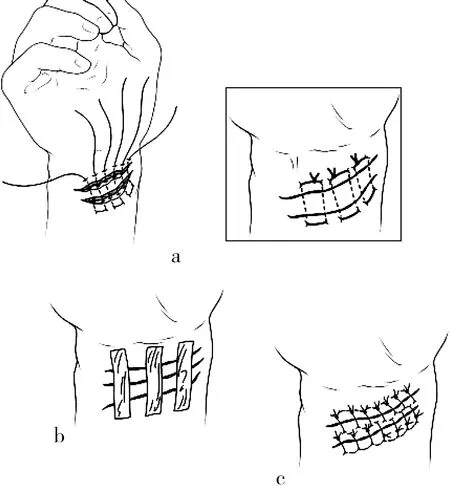

4.5 平行伤口 自伤者在前臂切割出两个或多个紧邻的平行伤口或并行伤口,术中需仔细探查排除肌腱和神经损伤。如果伤口紧邻,可用水平褥式缝合法,修复所有伤口(图6a)。如果伤口表浅,可用免缝合胶带粘贴(图6b)。如果组织足够宽,不影响局部的血供,可以经皮交错缝合(图6c)。若中间皮桥损伤严重,有坏死可能且皮桥不宽时,可直接切除皮桥,两边拉拢缝合。

图6 平行伤口常用修复方法[4]

4.6 两边不等高的伤口 运用半埋式水平褥式缝合方法,提升低侧创缘使之与高侧创缘对合,如图7所示。或者从高侧创缘浅出针,然后在低侧创缘深进针,使皮缘对合[8]。

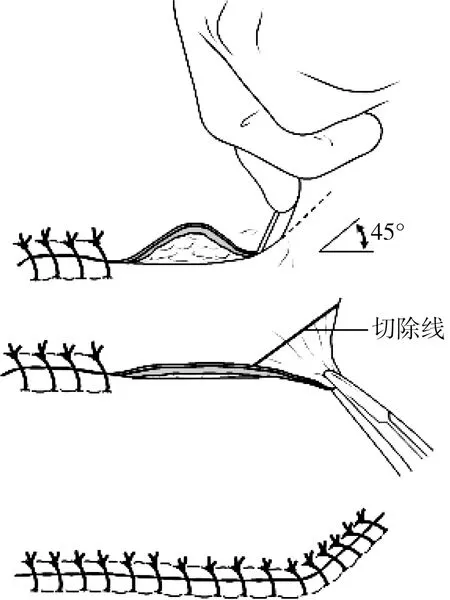

4.7 创缘不等长的伤口 从一侧中点进针,再从对侧中点出针,仔细对合创缘,然后再从余下边缘中点缝合,均分法缝合,可避免“猫耳”畸形(由一侧皮肤过多引起)。但如果出现“猫耳”畸形,可从伤口末端开始,沿45°角从伤口向冗余的一边切开,切除多余的组织,如此缝合后伤口呈“曲棍球棒”样外观(图8)。

图7 半埋式水平褥式缝合两边不等高的伤口[4]

图8 纠正“猫耳”畸形

随着社会的进步,人们对自身容貌要求也越来越高[9],不再只满足于伤口愈合和功能恢复。因此急诊外科医师需重视伤口处理方法。整形外科原则在修复急诊皮肤伤口中的应用将更普遍。

[1] 毛天球.颌面损伤的分类及解剖生理特点//王炜.整形外科学[M].杭州:浙江科学技术出版社,1999:526-527.

[2] 王振杰,方先业.清创缝合术//王振杰,石建华,方先业.实用急诊医学[M].3版.北京:人民军医出版社,2012:435-437.

[3] Jamal M,Bullocks,Patrick W,et al.Plastic surgery emergencies: principles and techniques[M].New York:Thieme Medical Publishers Inc,2008:11-12.

[4] Trott AT. Wounds and lacerations: emergency care and closure[M].Philadelphia:Elsevier Mosby,2005:135-150.

[5] 李蠡,邢新.A-T皮瓣在修复面部皮肤缺损中的应用[J].中国实用美容整形外科杂志,2004,15(5):228-229.

[6] 亓发芝.美容外科的基本操作//亓发芝.美容外科学[M].1版.北京:中国医药科技出版社,2005:14-15.

[7] Webster RC,Benjamin BJ,Smith RC.Treatment of “trap door deformity”[J].Laryngoscope,1978,88(4):707-712.

[8] 李世荣.整形外科学[M].北京:人民卫生出版社,2009:109-110.

[9] 王志强,丁德生,刘洋,等.面部软组织损伤的整形美容修复[J].中国美容整形外科杂志,2008,19(4):257-260.

(本文编辑: 秦 楠)

Classification and plastic repair of skin wounds in emergency

JIANGDu-yin,QIUDao-jing

(Department of Emergency and Department of Burns and Plastic Surgery,Second Hospital of Shandong University, Jinan 250033,China)

Skin wounds generally refer to soft tissue and structure damage and interrupted skin continuity caused by various factors,resulting in morphological changes and dysfunction. Appropriate classification of skin wounds,selection of appropriate repair methods,and the use of plastic surgery principles and techniques are essential to promote wound healing,reduce scarring and improve local appearance. There is no relevant domestic literature about the classification of wounds. This study aims to classify common skin wounds in emergency and to investigate repair methods.

emergency; wounds; classification; plastic techniques

1009-4237(2017)01-0078-03

国家自然科学基金(81372074,81071560,30772258);山东省科技攻关项目(2009GG10002078,2015GSF118041)

250033 济南,山东大学第二医院急诊科、整形烧伤外科,山东大学组织工程研究所

R 641

A 【DOI】 10.3969/j.issn.1009-4237.2017.01.026

2016-01-25;

2016-03-11)