儿童的汉语保持水平与父母的角色

——基于布里斯班五个华人移民家庭的个案研究

2017-04-11沈椿萱姜文英

沈椿萱姜文英

(澳大利亚昆士兰大学语言与文化学院,澳大利亚布里斯班4072)

儿童的汉语保持水平与父母的角色

——基于布里斯班五个华人移民家庭的个案研究

沈椿萱姜文英

(澳大利亚昆士兰大学语言与文化学院,澳大利亚布里斯班4072)

笔者对布里斯班五个华人移民家庭进行了个案研究,通过YCT测试详细考察五个被试的汉语听、说、读、写能力;并对其父母进行问卷调查及访谈,深度了解父母对孩子汉语学习的态度以及所付诸的实际行动。结果显示被试的汉语水平参差不齐,并且在四项语言技能上发展不平衡,听力、阅读明显领先于书写和口语表达。被试父母的态度可分为尊重孩子兴趣为主和强调汉语的重要性两种倾向类型。两种态度在行动上有不同的体现,后者父母在提供学习资源、坚持汉语交流和送中文学校学习等行动上更加坚持,因此会增加孩子接触汉语的机会,对孩子的汉语保持起到更强的促进作用。在英语主导的环境中,父母所营造的汉语学习氛围是儿童汲取汉语语言文化知识的重要渠道,因此,在儿童汉语保持过程中父母的角色不可忽略。

移民家庭;父母;儿童;汉语保持

一、引言

一位六岁华裔女孩的母亲在一本名为《孩子》(Child)的澳大利亚杂志上谈到关于送女儿去周末中文学校的观点时说:

“在中文学校有的孩子家长告诉我,许多家庭都放弃了把孩子送到中文学校来学习汉语的做法。我一点都不惊讶。培养孩子的双语能力需要父母的坚持不懈和努力付出。有些人可能会问,我们为什么要牺牲周末的时间送孩子去学习第二语言?对我来说,这是一条增强我们孩子民族自豪感和传承我们文化的独特途径。”(Yang,2013)

这位母亲无形中把澳大利亚华裔父母分为了两大类别,一类放弃了送孩子去周末中文学校;而另一类则坚持送孩子上中文学校。同时,这位母亲的观点代表了一部分海外华人对于孩子保持中华民族语言文化传统的态度。其实,对某一语言的态度很大程度上决定了这个语言的兴衰及其社会地位(Errihani,2008)。Spolsky(2004)曾以希伯来语的复兴和爱尔兰语的衰退做比较来说明社会中人们对某一语言的态度、使用以及传承会影响当局的语言政策,并最终决定该语言的命运。

对于海外华裔的汉语保持,不同父母是否持不同的态度并付出不一样的具体行动?他们的汉语保持水平是否均衡?具体表现如何?本文试图以澳大利亚为例回答这些问题,回答这些问题离不开澳大利亚的语言政策。

二、澳大利亚的语言政策

澳大利亚是一个移民国家,在过去两百年中,政府对从世界各地来的移民所实行的语言政策主要经历过三个阶段(参见陈平,2013;Clyne&Kipp,2006):第一阶段为18世纪末至19世纪末的百年,澳大利亚政府采取“放任自由”的语言政策(laissez-faire)。在此期间,英语占主导地位,同时,来自欧洲各国的移民带来了德语、苏格兰语、爱尔兰语、法语等,奠定了这些语言作为“除英语以外其他语言(Language Other Than English,简称LOTE)”在澳大利亚的地位。第二阶段为一战前后,澳大利亚政府改为非常激进的英语同化政策(assimilation),即要求移民尽快用英语代替其母语。英语以外的其他语言在教育、媒体和公共场合被禁止,这个阶段整个澳大利亚社会对移民的语言存在明显的排斥和敌对情绪。这种局面一直持续至1972年惠特拉姆(Whitlam)政府上台。第三个阶段为1972年至今,澳大利亚政府积极鼓励多元文化,强调社会公平正义,重视移民语言在社会经济发展中的作用。1987年发布的《国家语言政策》(National Policy on Languages)(Lo Bianco,1987)充分体现了目前澳大利亚政府的语言策略,该《政策》提出以下四大原则(Clyne&Kipp,2006:10):

(1)全民英语能力;

(2)保持并发展除英语以外的其他语言;

(3)提供除英语以外其他语言的服务;

(4)提供学习第二语言的机会。

亚洲语言也开始受到澳大利亚政府的重视。1991年澳大利亚国家联邦就业部(DEET)颁布的《澳大利亚语言和读写能力政策》(The Australian Language and Literacy Policy),1994年《亚洲语言和澳大利亚的经济未来》(Asian Languages and Australia's Economic Future),2011年《澳大利亚外语课程框架》(Shape of the Australian Curriculum:Languages)都一致强调学习亚洲语言的重大意义(Mu,2014)。部分亚洲语言,如汉语、日语、印地语和印尼语等,被优先排在澳洲中小学LOTE课程单上。2012年的《亚洲世纪中的澳大利亚》(Australian Government,2012)白皮书则再一次肯定了这些亚洲语言在澳大利亚教育、政治、经济、外交领域中的重要地位。

澳大利亚这些有利的政策使得汉语作为第二语言的教学迅猛发展,同时也有利于华裔学生的本族语言保持。全国学习汉语的中小学生从1988年的11295人跃升至2006年的81358人,这个涨势还在不断继续,而增长的学生中华裔背景的占主导(陈平,2013)。中国已成为澳大利亚最大的贸易伙伴,加上政府的鼓励政策,很多华裔父母开始重视孩子的汉语学习,希望孩子能在将来的学业和事业上发挥他们的语言文化优势。

三、相关研究综述

纵观近五、六十年中关于语言保持和语言更替的文献,宏观和微观的研究皆不在少数。宏观研究的代表是Clyne等人基于澳大利亚人口普查数据(Clyne&Kipp,1996、1997a、1997b、2006)对来自各国移民的语言保持和更替趋势进行分析和预测,为澳大利亚政府的语言政策制定提供了极为重要的依据。微观研究包括对影响语言保持和更替的各种因素的深入调查,如家庭(Chung,2007; Zhang,2010;Zhang&Slaughter-Defoe,2009)、学校(Lawton&Logio,2009;Li,2005)、宗教(Han,2013)、媒体(Wang&Chong,2011)以及心理层面上的因素如认同感(identity)(DeCapua&Wintergerst,2009)等。

在语言保持研究中,国外有不少研究者着眼于父母的态度、孩子的态度以及老师的态度对孩子语言习得和语言发展所起到的重要作用。Park和Sarkar(2007)对加拿大9位韩裔父母的研究发现,这些父母非常支持其孩子继承本民族的语言和文化传统。研究者认为孩子的韩语水平越高,就越能够保持自己的民族文化特征,就越有利于同长辈以及整个家族的沟通交流,并且为孩子的将来带来更多的就业机会。

Zhang(2010)对18位美国费城的华裔家庭进行了实地考察研究(ethnographic study,又称民族志研究),他对比福建方言家庭和普通话家庭发现在福建方言家庭中,由于父母英文水平有限,孩子们更多使用汉语和父母进行交流,因此,他们的汉语水平比来自普通话家庭的孩子高。但是这些孩子仍偏向于用英语和其他人交流,他们清楚地意识到,英语水平的高低将关系到他们的学业和前途。而来自普通话家庭的孩子,由于受父母成功经验的影响,并且有在白人学生为主的学校中被边缘化的经历和感受,更加渴望融入美国主流社会,他们通常避讳自己的母语背景而选择英语为其交流语言。在这两种家庭类型中,虽然第一代移民父母都很希望孩子能够保持汉语水平,但是福建方言家庭的孩子仅能保持一些基本的日常汉语交流,而普通话家庭的孩子则排斥汉语学习。Zhang的研究全面审视了父母和孩子的态度,囊括了方言和普通话两种语言背景的家庭。

除了父母的态度以外,父母对孩子的本民族语言保持所付出的实际行动也很重要。态度和行为不可分割。社会心理学家Cohen(1964:138)提出“态度通常被视为行为的先兆,它决定一个人在日常生活中的实际行为”。因此,很多“态度”方面的学术专著都包含对态度和行为之间关系的章节论述(Albarracín,Johnson&Zanna,2005;Garrett,2010;Maio&Haddock,2009),这也从一个侧面说明了态度和行为之间密不可分的关系。在语言保持研究中,大多数研究者们采用问卷(Yu,2010)、深度访谈(Hu,Torr&Whiteman,2014)和日常观察(Brown,2011)等方法来调查被试的态度和相关行为。这些研究揭示了语言保持中父母的各种态度和行为对孩子的态度和语言发展所产生的重要影响。

虽然有研究表明父母对孩子的语言教育态度与他们付诸的实际行动之间存在差距(Hu,Torr&Whiteman,2014;Ladegaard,2000;Yu,2010),但是大多数心理学家和语言学家强调态度和行为之间的相互作用(Albarracín,Johnson&Zanna,2005;Baker,1992;Garrett,2010;Maio&Haddock,2009)。例如,Zhang和Slaughter-Defoe(2009)的调查显示华人家庭的父母认为汉语对于他们的孩子而言是一种优势资源,并且采取积极的行动帮助孩子学习汉语。

此外,对于第二代移民的本民族语言水平研究,尤其读写能力(literacy)的研究相对匮乏。Gibbons和Ramirez(2004)在对美国西班牙裔青少年的西班牙语水平进行全面考察时指出,找到或设计全面科学地衡量移民后代的听、说、读、写各方面语言水平的测试方法是语言水平保持研究中的一大困难。而Fishman(1964)和Clyne(2003)都认为读写能力比日常听说更能减缓语言更替的速度。以往也有研究(Wiley&Klerk,2010;Zhang&Slaughter-Defoe,2009)表明即使本民族语言在移民家庭日常交流中仍然占有一席之地,孩子的读写能力发展也极容易被忽视,因为父母和孩子通常都认为在英语环境中移民本民族语言的发展与升学没有太大关系。

综合上述文献,本研究旨在探索澳大利亚华人家庭中的汉语保持情况:父母对孩子的汉语学习持什么样的态度?父母有没有付出相应的努力去促进孩子的汉语能力发展,以及孩子的汉语,尤其是读写能力达到了什么样的水平?

四、研究设计

针对上述研究问题,本文从被试、工具、数据收集过程三个部分报告本文的研究设计。

(一)被试

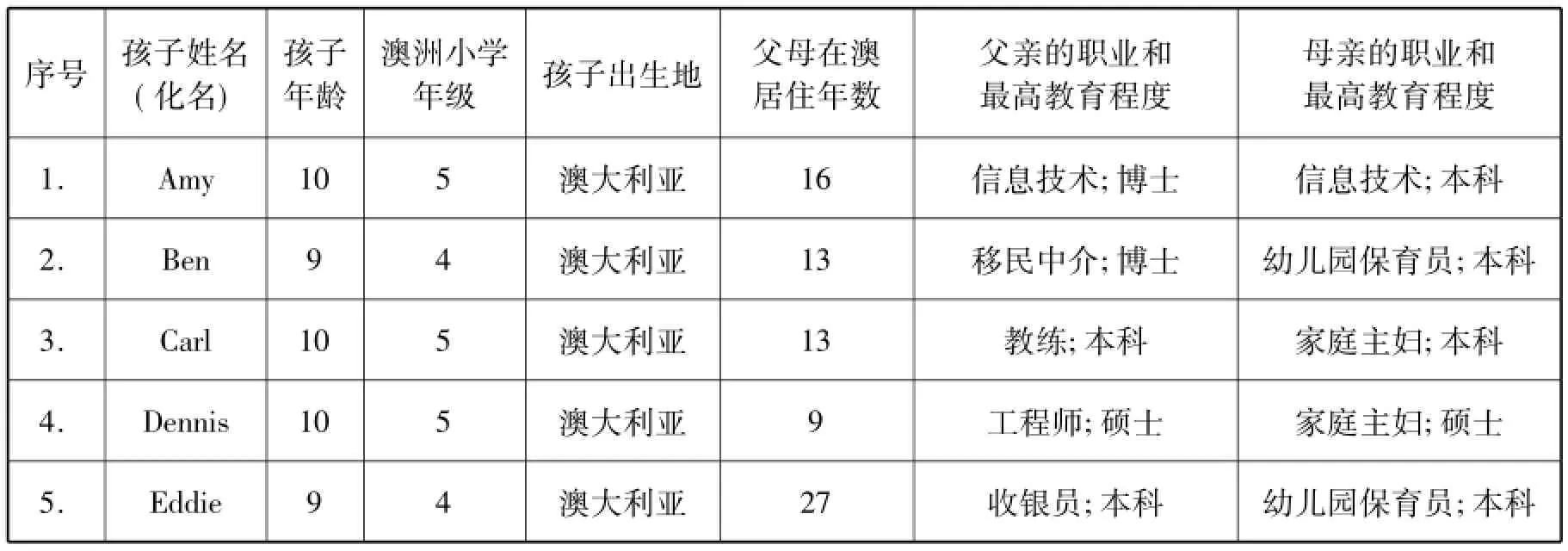

本研究的被试来自五个澳大利亚华裔家庭,分别居住于布里斯班五个不同的区。年龄都在8-10岁,参与调查的五位家长均为被试的母亲。五个家庭的背景信息见表1。

表1研究对象家庭背景信息

(二)方法

语言水平测试所采用的方法为语言水平测试、语言态度调查问卷和访谈。语言水平测试采用青少年汉语水平测试(YCT)的真题试卷,详细考察五个孩子在听、说、读、写四项语言技能上的汉语能力。选择YCT的主要原因在于它具有一定的针对性和科学性:首先,YCT专门针对海外中小学汉语学习者而设计;其次,YCT分四个级别,其级别设置和题型参考了汉语水平考试(HSK)和欧洲语言教学共同纲领(Common European Framework of Reference)。笔者在测试之前,首先对被试进行5分钟的水平分级预测,该预测根据YCT各级词汇和考试大纲设计,通过朗读指定词汇、句子和回答问题,预测被试大概能够完成YCT的级别。这种做法既能提高测试的效率和准确度,又避免被试因反复测试而产生消极情绪。

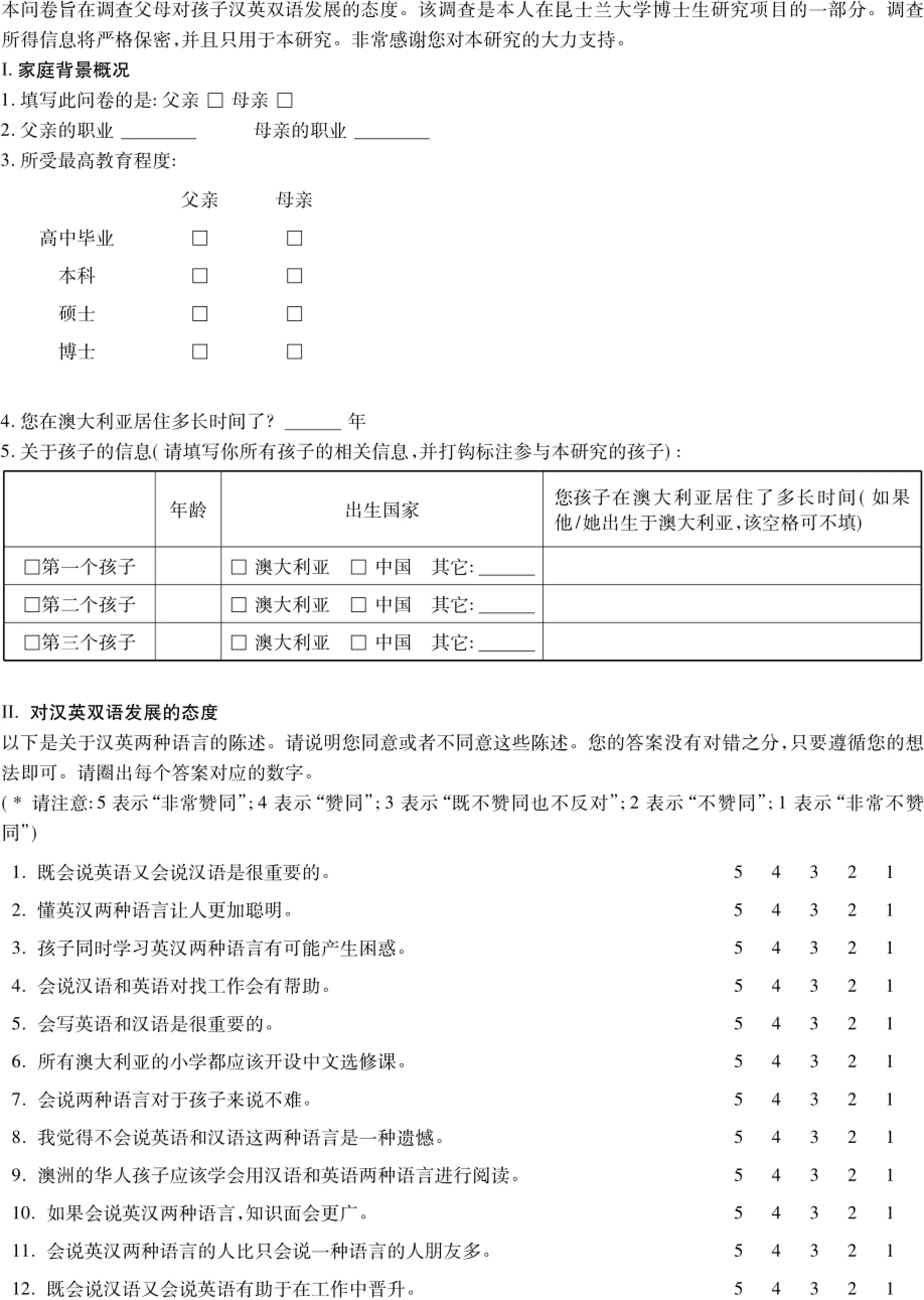

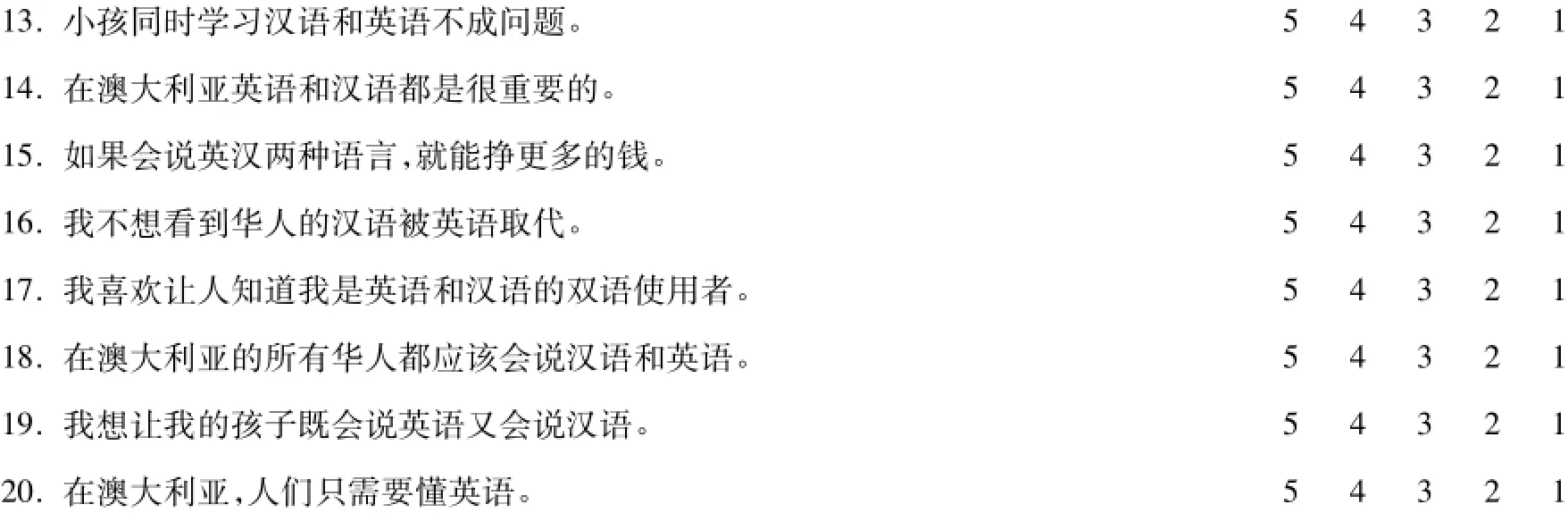

父母问卷改编自Baker(1992)的双语态度问卷。Baker的原问卷包括25项陈述,采用李克特量表,即每一项陈述对应五个选项,分别为“非常赞同”、“赞同”、“既不赞同也不反对”、“不赞同”以及“非常不赞同”。本研究删除了Baker(1992)隐性因素分析中所得权重较低(小于0.3)的4项,以及不适合本研究的一项(关于路标应该使用哪种语言的问题),笔者根据本研究需要对所选用的20项在措辞上稍作修改并翻译成汉语,因此有英汉两个版本的问卷供被试父母选择(详见附录一)。完成问卷大约需要15分钟。

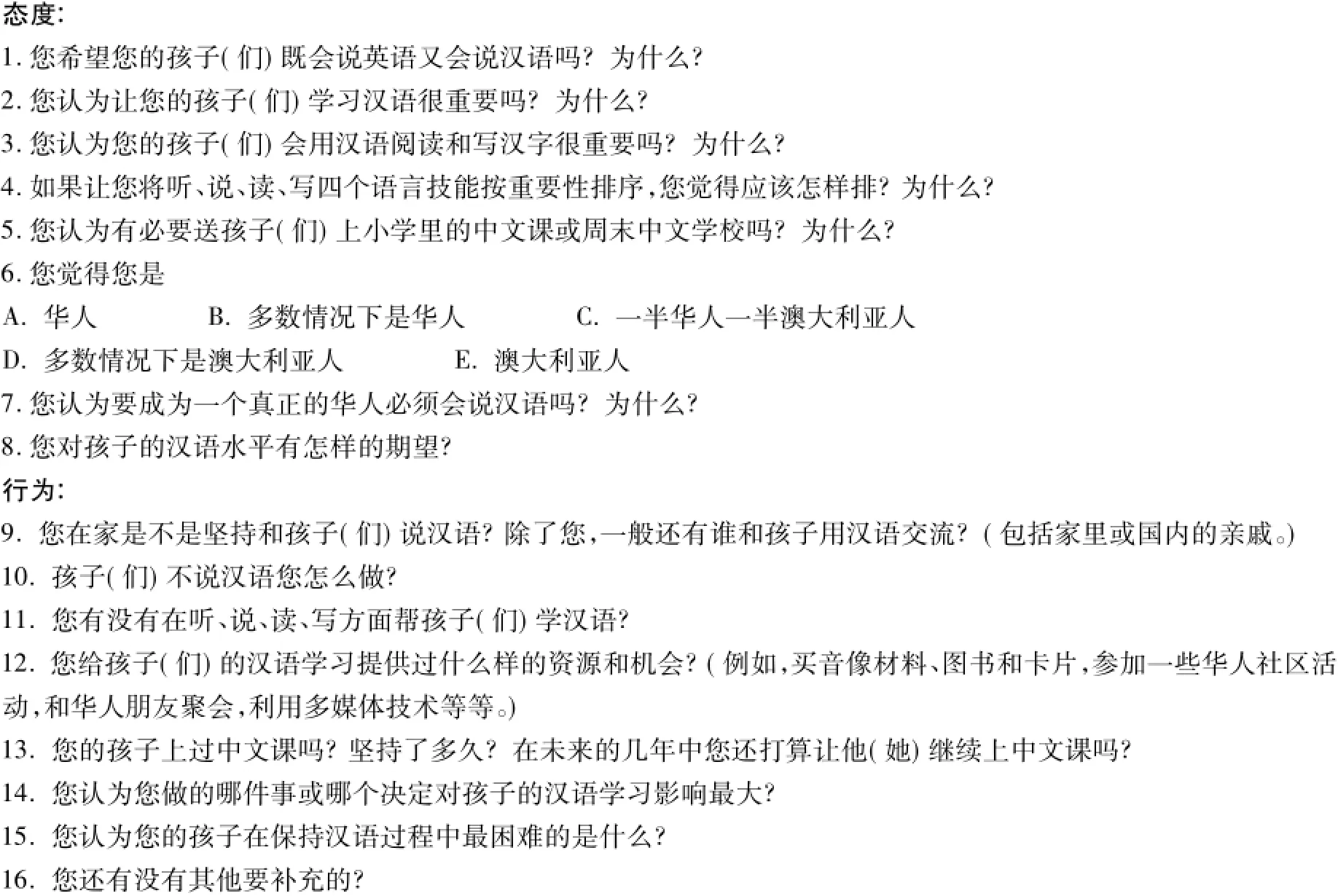

笔者紧接着对被试父母进行访谈。访谈围绕16个问题展开,分态度和行为两大类。这些问题主要基于Baker(1992)和Yu(2010)的问卷,并在此基础上增加了三个问题:Q8关于父母对孩子汉语水平的期望,父母的移民经历和态度决定了他们对孩子的期望(Li,2001;Lao,2004),因此Q8所得信息能够从一定程度上反映父母的态度。Q15关于汉语保持过程中的困难,这很大程度上影响到父母为此付出的努力是否能够持续进行。Q16鼓励父母提供他们认为重要的信息。具体问题参见附录二,问题的来源及根据见表2。

表2访谈问题的来源及根据

(三)数据收集

笔者与每个家庭约见三次,前两次只约见父母。第一次见面时,笔者向被试详细说明本研究的内容与方法,被试签署了同意书并承诺所提供信息属实。第一次为非正式谈话,主要是相互了解,建立信任,为正式访谈做好铺垫,同时,也从被试的自述中,初步了解其移民经历、在澳生活和孩子的成长经历。谈话的同时,笔者记录要点,谈话持续大约一小时;第二次为正式访谈,进行态度问卷调查,并基于16个核心问题对被试进行采访,持续时间大概为60分钟;第三次是对孩子进行YCT测试。这三次见面的时间和地点均由被试父母决定,一般为被试家里、公园或咖啡店。第三次见面在被试家中,主要考虑到对被试孩子进行测试时避免一些外界因素干扰。

五、研究结果

本文所得数据分定量和定性两类。定量数据为孩子的YCT分数和父母的态度问卷所得分数。定性数据主要为录音文本,本研究中的父母都选择了用汉语进行访谈,对这部分定性数据,笔者首先转写成书面文本,然后采用主题分析方法(thematic analysis)进行逐段地编码(coding)和主题归纳(identifying themes)。另外还有一部分定性数据为非正式谈话时笔者所做的记录,对此笔者不进行正式的主题分析,但作为辅助数据,帮助笔者去更好地理解访谈文本,以帮助编码的顺利进行和主题归纳。

(一)定量数据

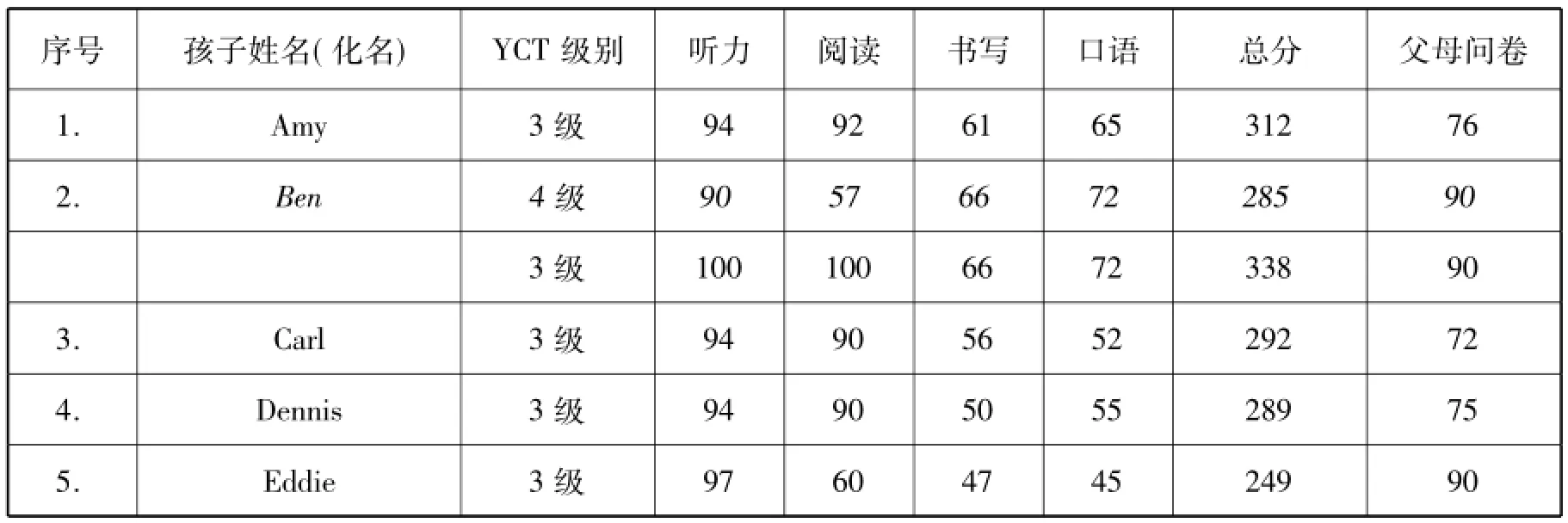

被试的语言水平测试结果显示,除了Ben达到YCT四级之外,其余被试孩子均为YCT三级水平,为了方便在五个被试之间进行比较,隔了一个月后笔者又对Ben进行了一次YCT三级水平测试,分数见表3。

表3被试的分数汇总

Ben的两次测试中,阅读的分数差别最大,书写部分分数均为66。由于YCT一到三级水平测试的笔试没有书写部分,只有四级水平考试才有书写,笔者为了全面考察被试的听说读写能力,将四级考试中的书写题加注上拼音用于三级水平测试卷中。Ben两次书写分数一致,说明比较真实地反映了他的书写水平。对于被试语言水平的解读参见“分析讨论”部分的6.1。

(二)定性数据

在对定性数据进行主题分析时,笔者结合使用了演绎(deductive)和归纳(inductive)两种方法:在文献回顾中,笔者总结了一部分前人发现的主题,如“家庭对本族语言的支持”(Hu,Torr&Whiteman,2014;Park&Sarkar,2007;Zhang&Slaughter-Defoe,2009)、“送孩子上周末语言学校”和“父母言行上的差异”(Brown,2011;Zhang&Slaughter-Defoe,2009)等,在对本研究数据进行编码时,笔者发现有些主题相仿,可以直接使用或者稍作调整就能运用于本研究的数据分析,这是演绎法;笔者也发现有些信息是前人研究中没有提到的,需要重新进行整理编码和归纳主题,和前人研究的主题一起对将来的研究起到指导和借鉴作用,这是归纳法。本研究最后所得四大主题为“汉语学习的重要性”、“汉语保持的困难”、“送孩子上周末中文学校”和“祖父母的语言影响”。

六、分析讨论

(一)移民家庭第二代的汉语水平

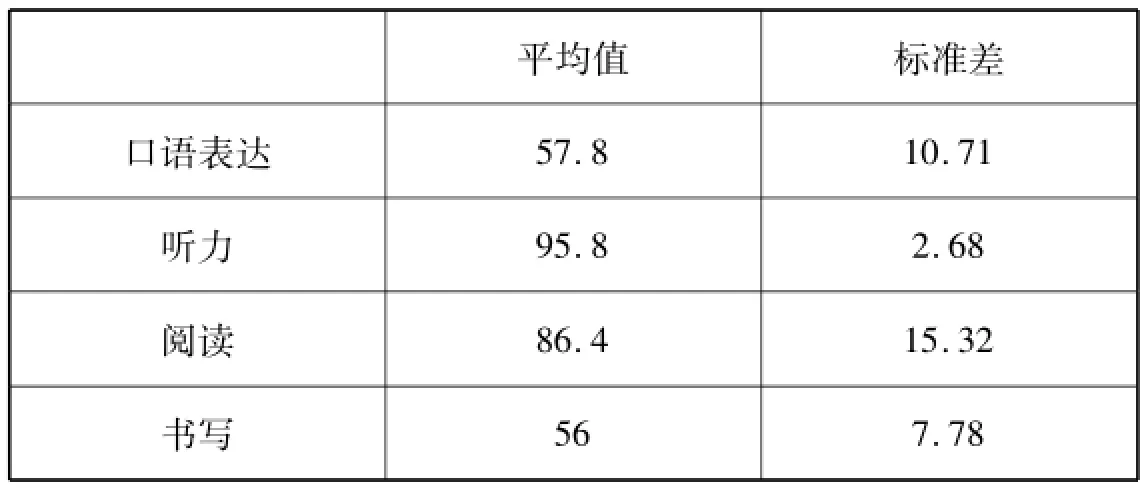

以往对移民的语言保持研究比较注重本民族语言在移民日常生活中的使用(Lao,2004;Tannenbaum,&Howie,2002;Wang&Chong,2011;Yu,2010;Zhang,2010;Zhang&Slaughter-Defoe,2009),而对移民以及移民后代具体语言水平的测试非常匮乏,前者往往忽略了语言使用者的读写能力。本研究利用YCT对被试的汉语水平进行测试,尤其对其读写能力提供确切的数据。从YCT得分来看,被试的听力和阅读理解能力明显高于其他两项语言技能(见表4的各项平均值)。即便是笔试总成绩和口语分数最低的Eddie,他的听力得分也很高(见表3)。这也从一定程度上支持了Krashen(1985)关于二语习得的观点,即听力的发展往往优先于其它语言技能,大量的可理解性输入是发展其它语言技能的前提。

其次,阅读部分的平均值仅次于听力,但其标准差却最大,说明被试之间的水平差异明显。经笔者了解,被试都上过周末中文学校或日校的汉语LOTE课程,因此他们基本掌握了汉语的语音知识(即拼音),能够借助拼音进行阅读,这从一定程度上提高了他们的阅读分数。这里必须提到的是,本研究中除Ben之外,其余被试依赖拼音阅读。在书写部分,他们普遍能够摹仿出所给汉字,能够基本掌握汉语的句式结构,因此书写第一部分“连词成句”得分较高,而第二部分“根据拼音写出句子中所缺的汉字”得分较低,书写部分的平均值在四项语言技能中最低。据父母们反映,被试对中文课上所学知识学过即忘的主要原因在于缺乏汉语环境,不能学以致用。

表4YCT成绩的平均值和标准差

在本次测试中,Eddie除了听力得分较高之外,其余各部分得分是五个孩子中最低的,原因很可能在于他学习汉语时间最短。据其妈妈反映,她两年前才开始重视Eddie的汉语普通话学习,Eddie从小在家讲的是广东话和英语。妈妈对广东话和汉语普通话的看法是:

“二十几年前我刚来澳洲的时候,会说广东话的我在Sunnybank(布里斯班的一个华人区)很容易找工作,因为华人区有很多香港老板,那时候我的英语很烂,但是找工作一点问题也没有,我大多数时间都说广东话。然而近十年,Sunnybank从中国大陆来的人越来越多,香港人相对越来越少,说普通话的人也明显多了。再加上中国的国际地位高了,经济发展快了,普通话的地位也随之提高。中文学校越来越受欢迎,好多澳洲白人孩子都来学,我们的孩子当然更要学啦。我自己本身就会说普通话,我干嘛不跟我儿子说普通话呢,多好的语言资源不能浪费了,我现在天天跟儿子说普通话。”

Eddie妈妈以前在广州是一名图书管理员,普通话讲得比较标准,虽然Eddie学习汉语普通话才两年,但他的听力得分不低于其他被试,足以说明妈妈在家所提供的语言环境很有效果,但由于学习时间短,汉语的读写能力还未及时跟上。

最后,笔者在本研究中使用了与YCT三、四级对应的YCT口语中级来测试孩子们的口语水平,测试项目包括“听后重复”、“看图说话”、“回答问题”三个部分。笔者以及国内一名汉语教师根据语音语调(20分)、流利程度(20分)、说话内容和长度(40分)、遣词造句(20分)给被试分别评分,评分前商量了每个部分的评分细则,但评分时互不影响,然后分别独立进行评分,最后取两个分数的平均值。被试存在的共同问题是说话内容和长度达不到考试要求,在“看图说话”、“回答问题”这两个部分不能进行细致地描述,句式非常简单,用词匮乏甚至还用英文单词来替代。这和父母在家是否要求孩子说汉语有很大关系。笔者根据被试妈妈们的叙述,总结了本研究数据中三种典型的家庭语言模式,Ben家以普通话为主,Amy家汉英混杂,Carl家则以英文为主。

Ben妈妈:“我们在家里习惯了说汉语,爸爸、我和Ben都说汉语,不是说刻意怎么样,就是一种生活习惯吧,所以Ben虽然出生在这里,汉语却说的还不错,日常生活交流一点问题没有,但是家里的事就吃饭、刷牙洗脸、上学那么点鸡毛蒜皮的事,多了深了他也不会。”

Amy妈妈:“我没有要求孩子们一定要说汉语。平时我和我老公在家都说汉语,孩子们听懂没有问题,三个孩子里Amy的哥哥和Amy汉语水平已经算好的了,但他俩也是汉语英语参杂着说的,全说英文怕我和爸爸听不懂,往往就是一个汉语句子里蹦出来几个英文词,很搞笑。我觉得只要不影响日常交流就可以了。”

Carl妈妈:“我们没有要求孩子说汉语,说不说都行吧,他没有自信说,我们也不能强迫呀。我跟Carl的姐姐能用汉语沟通,她小时候都是我在家自己带的,从小说汉语,Carl很小就是要么在家跟姐姐,要么去幼托,接触英文早,所以汉语就比较弱。我跟他完全用汉语沟通不行,他爸爸回来也经常跟他们讲英语。我们在这个问题上没有达成共识,也没有什么特别要求。”

在以上三种交流模式中,Ben,Amy和Carl的口语表达呈现从高到低三种水平,分别为72、65和52,Ben和Amy在平均值以上,而Carl则在平均值以下。

(二)父母的态度和行为

通过访谈,本研究发现五位家长在对待孩子学习中文的态度和行为上存在很大差异。父母的态度会极大地影响孩子的语言态度和语言选择(Shin,2005)。本研究既量化了父母的态度,又进一步获得了关于父母态度的定性数据。父母态度问卷的得分越高,说明他们对孩子汉英双语发展的支持度就越高。调配和测试结果显示,父母问卷得分的高低基本和孩子的汉语水平高低呈一致趋势。笔者还将围绕定性数据分析中呈现的四个主题来讨论本研究中五位父母的具体态度和行为。

1.汉语学习的重要性

虽然本研究中的五位父母都肯定了汉语学习的重要性,但其具体的论述可分为两大类:一类为“兴趣论”,而另一类则为“坚持论”。前者的态度是能否坚持汉语学习要看孩子的兴趣和时间,为人父母只能尽力提供条件而已;后者的态度则是从中国和汉语的国际地位出发,认为无论如何都要坚持学习汉语,这有利于将来的就业。本研究中Amy、Carl和Dennis三位被试的父母持第一种态度。而Ben和Eddie的妈妈则认为中国的国际威望已今非昔比,澳大利亚的就业市场又非常低迷,学好汉语对孩子将来的就业必定有好处。Eddie妈妈还对中国文化和澳洲文化进行了对比:

“中国文化源远流长,博大精深,几千年的儒家文化,虽然有其糟粕,但更多的是精华。而澳大利亚只有短短几百年的历史,孩子小不太可能理解文化的东西,首先要把语言学会了。”

持“兴趣论”态度的父母对孩子的汉语保持所付出的实际行动比较少,比如在提供中文学习资源和机会方面,Amy、Carl和Dennis的父母反映,他们的孩子几乎不看中文书籍和电视。

Amy妈妈:“小的时候买过(中文故事书),Amy三岁以前是外婆帮忙带的,外婆经常给她读故事书,后来孩子大了就没再买了,也不听大人讲故事了……我家没有装中文电视,孩子们平时看的都是这边英文的动画片。”

Carl妈妈:“孩子小的时候,每次回去我们都背一箱子书回来,但折腾两次后就放弃了,一来转机时行李超重,二来发现这些书孩子们根本也不看,偶尔翻两页拉倒了……我们家孩子不看电视,这可能跟父母的影响有关,我和他爸爸在家基本不打开电视机,所以电视在我家基本只起到摆设作用。”

Dennis妈妈:“我们家有一书架的中文故事书,小时候还认些字,我陪他读。现在很难再买到他爱看又能看懂的中文书了,国内幼儿园的读物他嫌幼稚,小学生的读物汉字量又太大了,他根本看不懂……他不爱看国内的动画片。”

持“坚持论”态度的父母常常能积极地给孩子提供一些汉语学习的资源,或者花时间陪孩子做中文作业。例如,Ben和Eddie父母就非常积极地参与孩子的中文学习。

Ben妈妈:“我要求他把中文学校课本上的汉字都掌握了,每星期按老师要求听写,第一次听写60多分,第二遍就好多了,能有八九十分了。我还按老师要求让他把课文读熟,他们一篇课文也有两三百字了。我平时在家没事就督促他学习中文,其他我也不会,澳洲的小学太放松了,我觉得要让他多学点东西,正好我们北京人普通话还算标准。他爸有时间还教他下点象棋……我们家两年前装了大锅盖(中文卫星电视),所以看电视都看中文的,反正Ben没事也跟着我们看,动画片、国内新闻什么都看。”

Eddie妈妈:“我在教他弟子规,我有书,隔几天就教他两句,我在托人帮我从国内带教小孩子弟子规的DVD,带点动画的,小孩子看起来不枯燥……我还教他唱中文歌,我年轻时学过声乐,现在教连儿子在内四个孩子唱中文老歌,一个孩子没兴趣,四个孩子一起学就有劲了,又学习又消遣,多好。Eddie上学期还在日校的班里演唱过中文歌曲,老师一夸,他心里那个美啊,还让他去参加学校的合唱团。”

本研究的五位父母的态度和行为并没有像Yu(2010)和Hu,Torr&Whiteman(2014)的研究那样存在本质差距。从本研究的父母问卷得分来看,最高为90,最低为72,均高于“既不赞同也不反对”的中立态度的得分(60)。这说明父母对孩子的汉语学习总体上持支持态度,但支持的程度不一样,持“兴趣论”态度的父母将主动权交给了孩子,而父母陪伴、帮助、督促孩子学习的角色减弱了。在一个以英语为主导的大环境下,父母是本民族语言的重要维系,在孩子的语言保持中扮演重要角色(Tannenbaum,2003;Tannenbaum&Howie,2002)。父母的角色减弱了,必定会影响孩子接触汉语、学习汉语的机会。而持“坚持论”态度的父母发挥了更大的主动权,从行动上更多地参与了孩子的汉语学习,提供了更多的学习资源。

2.汉语保持的困难

据父母反映,孩子在学习汉语时面临的主要困难有:(1)认读汉字难,书写更难;(2)在以英语为主的教学环境中,学习汉语给孩子增加了额外的学习时间和负担,因此父母和孩子都很难坚持; (3)缺乏有效的有针对性的中文学习资料。

五位父母不约而同地提到了汉字认读、记忆和书写的困难。Ben妈妈是被试中唯一一位对孩子的汉语读写能力有期望的父母,她表示希望孩子将来能达到国内小学毕业的语文水平。而其他家长都认为能够用汉语完成日常交流即可,读写能力并不是很重要。Wu(2005)在其研究中也发现很多华裔父母对孩子汉语水平期待很低。而Fishman(1964)曾提出读写能力是语言保持中一个不可忽略的重要部分。也有父母认为认字比写字更重要,比如Carl妈妈是这么认为的:

“我觉得能认字,再好一点能区分读音相同或者相近的汉字就可以了。现在写字用得少了,都用手机或电脑打字,只要能够通过拼音找到他要用的那个汉字就可以了。汉字一笔一画太难了,孩子本来兴趣就不大,再要求严了,他连学都不要学了。”

此外,父母们都反映孩子们的学习时间和负担也很重,上幼儿园时还能在家跟父母学学汉语,从小学中高年级开始就很难坚持了。华人家庭的父母都期盼孩子能上好的中学,因此父母和孩子都更注重英语的学习。

Amy妈妈:“Amy现在五年级,明年就面临升中学。她现在只有周六的时间去上中文学校,平时回家还有日校的作业要做,英语的读写能力也要进一步提高。华人家庭的孩子英语始终没法和那些老外家庭的孩子比,随着学科难度的加深,Amy的英语词汇量和阅读水平还需要不断加强,才能保持现在的成绩。另外,她每周要参加两三次的游泳训练,澳洲学校很注重体育活动,她的游泳特长对她进一个好的中学起很大作用。所以,孩子平时很忙也很累,我也不希望汉语学习成为她的负担,毕竟以后她生活在澳洲,英语比汉语更重要。”

Carl和Dennis妈妈也认为升入当地最好的中学比汉语学习重要得多,对孩子将来的发展和社会地位也有利。这一观点也在不少前人的研究中有所论述(Zhang&Slaughter-Defoe,2009;Zhang,2010)。

本研究发现的第三个困难是中文学习资料的匮乏。据被试父母反映,孩子学习汉语的资料一般有中文学校教材、儿童故事书和中文电视,其中只有Ben家安装了中文电视,而五个家庭都有中文教材或书籍,但故事书的数量和种类比较有限,孩子们的阅读量比较少,更没有定期阅读中文书籍的习惯。Dennis妈妈反映无论在澳洲还是中国都很难找到适合海外学生阅读水平的中文书籍。

Dennis妈妈:“国内市场上的儿童书籍从单纯的认字书一下就跳到了故事书,中间没有过渡。不像这边的英语阅读读物,从一级逐渐往上升到十几甚至二十几级,从词汇量到句子的长度和结构是慢慢变难,而不是一下子从单词跳到故事。Dennis刚上小学时就是从一级慢慢读上来的,一路我都知道他读到哪个难度级别的读物了,这样我去图书馆借书或去书店买书就很容易挑选。在这一点上,我们的汉语儿童读物做的真不够。而且还有一个问题是几乎没有适合海外学生阅读的故事书,国内小学生的故事书买来Dennis根本没法阅读,一个句子里可能就两三个字认识的。简单点的幼儿读物,Dennis不喜欢读觉得好幼稚,那是baby的玩意。要找到语言简单又适合小学生心理年龄的故事书真是费劲。而且由于生活环境的差异,好多国内学生习以为常的事情,这边孩子很难理解,比如去医院看病,这边孩子就是想不通为什么书上描述的小朋友感冒咳嗽都要去医院打针,在这里只有很严重的需要手术的病人才去医院。我个人觉得海外华人孩子现在是个很大的群体,应该要有面向于他们的读物,这样才有利于华人后代的汉语保持。”

其他父母也都表示,孩子在家的阅读量基本仅限于中文学校布置的作业。孩子在家里没有定期阅读中文的习惯,或许Dennis妈妈反映的上述问题也是这些孩子缺少汉语阅读兴趣和习惯的原因之一。五位被试的阅读和书写发展都滞后于他们的听力理解水平,缺乏阅读资料和阅读习惯极大地限制了孩子们的汉语阅读和书写能力的发展。

3.送孩子上周末中文学校

本研究的五个被试孩子中,除Dennis以外的四个孩子都在上周末中文学校。与Zhang和Slaughter-Defoe(2009)研究中的被试一样,这四个孩子的母亲都一致认为有必要送孩子上中文学校,即使记不住汉字,也至少会拼音,懂得一些汉字的基本结构和概念。

Carl妈妈:“以后都用电脑打字了,只要会拼音输入法,认得要用哪个字就可以了。在这里没有汉语环境,外面基本看不到汉字,就靠中文学校每周三个小时,孩子能认得字,并且知道它的意思,更好一点能照葫芦画瓢地画下来就很不错了。不上中文学校的话,连这些都不会,我自己不会教。”

Amy妈妈:“中文学校至少还有一个学中文的氛围,老师根据课本系统地教。我家三个孩子,我不可能一一去辅导,平时就生活起居那点事都忙不过来,还要上班。你看她现在做你的测试卷,也全靠了在中文学校学的那点基础啊。我觉得会不会写汉字不重要,基本的概念有就好了。以后到大学或工作岗位上,她觉得有需要时,捡起来就方便多了。”

Dennis妈妈则认为上周末中文学校的意义不大,她提到她考察对比过本地的好几所中文学校,最初也萌生过把儿子送去周末中文学校的想法,但考察的结果让她并不满意,主要原因如下:

Dennis妈妈:“中文学校一方面毕竟以盈利为主,另一方面学生汉语水平参差不齐,与其在那浪费时间,不如让孩子多看些有意义的书。而且我觉得中文学校的师资也不专业,又不是国内中文教育系毕业的语文老师,他们的教学水平和国内的小学老师有很大差距。我认为师资、教材、教学方法和学生水平是这些中文学校有待解决的问题。”

Dennis妈妈认为倒是Dennis在小学里参加的汉语LOTE课程,虽然简单,但很有趣味性,老师是澳洲华裔,熟谙西方教育模式,和学生互动性强,虽然没有固定教材,但整个学期任务布置前后连贯、系统性强、启发性学习为主,有助于培养孩子对汉语学习的兴趣和信心。

从上述父母的态度来看,父母即使送孩子上了周末中文学校,他们对孩子的读写能力要求也不高,这可能也是孩子阅读与书写水平较低的部分原因。

4.祖父母的语言影响

据Wu(1998)的研究表明,保持本民族语言对祖父母和孩子之间的交流有很大的促进作用,但本研究中只有Amy妈妈提及了孩子和祖父母之间的语言互动,而在其他四个家庭中,孩子和祖父母之间的交流极少,因此祖父母的语言影响基本可以忽略不计。以下两位妈妈的描述分别代表了以上两种情况。

Amy妈妈:“Amy三岁之前基本都是我妈过来帮我带的,所以汉语一开始就说得很好。我妈在国内也是教育工作者,虽然不教某一门课,但属于教育行业,很懂怎么教育孩子,而且普通话也说得很好。她陪Amy玩玩具,教她说话,给她讲故事。她很喜欢外婆,不像这边其他华人孩子,几乎不和老人说话。我每次给国内打电话,Amy都会跟外婆说两句。”

Carl妈妈:“我爸妈都是说方言的,普通话不太会说。所以孩子们也不太愿意跟他们交流。我爸妈来过两次,每次都住了有一年左右。我和孩子爸爸不在时,孩子们逼急了也会用普通话跟俩老人说一点,加上手比划,老人也差不多明白了孩子要干什么。但孩子们都尽量避免和老人交流。”

据笔者分析,祖父母能否使用普通话交流很大程度上影响了他们与孩子的语言和情感沟通。使用方言的祖父母与孩子们之间存在很大的语言障碍,因此关系比较疏远,沟通甚少。

七、结语

本研究通过对五个华人家庭汉语保持状况的深入调查发现移民后代的汉语水平存在较大的个体差异,而且在听、说、读、写四个语言技能上发展很不平衡,听力和阅读明显领先于书写和口语表达,但是多数孩子在阅读时依赖于拼音。从父母的态度来看,他们对孩子的汉语学习都持支持态度,但支持的程度有差别,有的倾向于尊重孩子的兴趣,有的则更强调坚持汉语学习的重要性。态度的差别必然体现到父母的实际行动上,包括提供各种汉语学习资源、坚持汉语日常交流和送中文学校学习并监督学习等等。父母对于汉语学习的态度和坚持程度,父母提供各种汉语学习资源的努力都会增加孩子接触和学习汉语的机会,对孩子的汉语水平提高起到积极的促进作用。在一个以英语为主流语言的社会环境中,父母所营造的汉语学习氛围是孩子汲取汉语语言文化的重要渠道,因此,父母的作用不可忽略。

笔者期待本研究能够对今后的海外华人的汉语保持研究起到重要的借鉴作用。本研究为个案研究,调查规模较小,参与人数较少,旨在尝试深入探索孩子的语言水平与父母态度的关系。笔者期待在今后的研究中,能够进一步扩大调查规模,收集更多的数据来验证父母的态度和行为同孩子的汉语水平之间的相关性,以便提高研究结果的可信度和说服力。

陈平:《政治、经济、社会与海外汉语教学——以澳大利亚为例》,《世界汉语教学》,2013年第3期。

Albarracín,D,B.T.Johnson&M.P.Zanna.The Handbook of Attitudes.Mahwah,N.J.:Lawrence Erlbaum Associates Publishers,2005.

Australian Government.Australia in the Asian Century White Paper.Canberra:Commonwealth of Australia,2012.

Baker,C.Attitudes and Language.Clevedon:Multilingual Matters Ltd,1992.

Brown,C.L.Maintaining Heritage Language:Perspectives of Korean Parents.Multicultural Education,2011,19(1).

Chung,Y.Y.An Analysis of Chinese Parental Attitudes toward their Children’s Heritage Language Maintenance and Development.Biola University dissertation,2007.

Clyne,M.Dynamics of Language Contact.Cambridge:Cambridge University Press,2003.

Clyne,M.&S.Kipp.Language Maintenance and Shift in Australia,1991.Australian Review of Applied Linguistics,1996,19.

Clyne,M.&S.Kipp.Language Maintenance and Language Shift:Community Languages in Australia,1996.People and Place,1997a,5(4).

Clyne,M.&S.Kipp.Trends and Changes in Home Language Use and Shift in Australia,1986-1996.Journal of Multilingual and Multicultural Development,1997b,18(6).

Clyne,M.&S.Kipp.Australia’s Community Languages.International Journal of the Sociology of Language,2006,180.

Cohen,A.R.Attitude Change and Social Influence.New York:Basic Books,1964.

DeCapua,A.&A.C.Wintergerst.Second-generation Language Maintenance and Identity:A Case Study.Bilingual Research Journal,2009,32(1).

Errihani,M.Language Attitudes and Language Use in Morocco:Effects of Attitudes on‘Berber Language Policy’.The Journal of North African Studies,2008,13(4).

Fishman,J.A.Language Maintenance and Language Shift as a Field of Inquiry.Linguistics,1964,2(9).

Garrett,P.Attitudes to Language.Cambridge:Cambridge University Press,2010.Gibbons,J.&E.Ramirez.Maintaining a Minority Language:A Case Study of Hispanic Teenagers.Clevedon:Multilingual Matters,2004.

Han,H.Unintended Language Maintenance:the English Congregation of a Baptist Chinese Church in Western Canada.International Journal of the Sociology of Language,2013,222.

Hu,J.,Torr,J.&P.Whiteman.Australian Chinese Parents’Language Attitudes and Practices Relating to their Children’s Bilingual Development Prior to School.Journal of Early Childhood Research,2014,12(2).

Krashen,S.The Input Hypothesis:Issues and Implications,New York:Longman,1985.

Ladegaard,H.J.Language Attitudes and Sociolinguistic Behaviour:Exploring Attitude-Behaviour Relations in Language.Journal of Sociolinguistics,2000,4(2).

Lao,C.Parents’Attitudes toward Chinese-English Bilingual Education and Chinese-language Use.Bilingual Research Journal,2004,28(1).

Lawton,B.L.&K.A.Logio.Teaching the Chinese Language to Heritage versus Non-heritage Learners:Parents’Perceptions of a Community Weekend School in the United States.Language,Culture and Curriculum,2009,22(2).

Li,J.Expectations of Chinese Immigrant Parents for their Children’s Education:the Interplay of Chinese Tradition and the Canadian Context.Canadian Journal of Education,2001,26(4).

Li,M.The Role of Parents in Chinese Heritage Language Schools.Bilingual Research Journal,2005,29(1).

Lo Bianco,J.National Policy on Languages.Canberra:AGPS,1987.

Maio,G.R.&G.Haddock.The Psychology of Attitudes and Attitude Change.London:SAGE Publications Ltd,2009.

Mu,G.M.Learning Chinese as a Heritage Language in Australia and Beyond:the role of capital.Language and Education,2014,28(5).

Park,S.M.&M.Sarkar.Parents’Attitudes toward Heritage Language Maintenance for their Children and their Efforts to Help their Children Maintain the Heritage Language:A Case Study of Korean—Canadian Immigrants.Language,Culture and Curriculum,2007,20(3).

Shin,S.J.Developing in Two Languages:Korean Children in America.Clevedon,England:Multilingual Matters,2005.

Spolsky,B.Language Policy.Cambridge:Cambridge University Press,2004.

Tannenbaum,M.The Multifaceted Aspects of Language Maintenance:A New Measure for its Assessment in Immigrant Families.International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,2003,6(5).

Tannenbaum,M.&P.Howie.The Association between Language Maintenance and Family Relations:Chinese Immigrant Children in Australia.Journal of Multilingual and Multicultural Development,2002,23(5).

Wang,X.&S.L.Chong.A Hierarchical Model for Language Maintenance and Language Shift:Focus on the Malaysian Chinese Community.Journal of Multilingual and Multicultural Development,2011,32(6).

Wiley,T.G.&G.de Klerk.Common Myths and Stereotypes Regarding Literacy and Language Diversity in the Multilingual United States.In Marcia Farr,Lisya Seloni and Juyoung Song(eds.)Ethnolinguistic Diversity and Education,New York:Routledge,2010.23-43.

Wu,G.P.The Relationship between Native Language Maintenance,Language Shift,and Interpersonal Closeness between Grandchildren and their“Closest”Grandparent in Taiwanese Families.Berkeley:The Wright Institute,ProQuest,UMI Dissertations Publishing,1998.

Wu,C.-H.Attitude and Behavior toward Bilingualism for Chinese Parents and Children.In James Cohen,Kara T.McAlister,Kellie Rolstad and Jeff MacSwan(eds.)Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism,Somerville,MA:Cascadilla Press,2005.2385-2394.

Yang,Y.Why Words Matter,[EB/OL]http://www.webchild.com.au/read/stories/why-words-matter,2013-10.

Yu,S.J.How Much does Parental Language Behaviour Reflect their Language Beliefs in Language Maintenance?Journal of Asian Pacific Communication,2010,20(1).

Zhang,D.H.Language Maintenance and Language Shift among Chinese Immigrant Parents and their Second-generation Children in the U.S.Bilingual Research Journal,2010,33.

Zhang,D.H.&D.T.Slaughter-Defoe.Language Attitudes and Heritage Language Maintenance among Chinese Immigrant Families in the USA.Language,Culture and Curriculum,2009,22(2).

附录一:父母对汉英双语的态度调查问卷

附录二:采访父母的问题

Children’s Language Maintenance and Parents’Role——a case study of five Chinese Immigrant families living in Brisbane

SHEN Chunxuan&JIANG Wenying

(School of Languages and Cultures,University of Queensland,Brisbane 4072 Australia)

This paper investigated the language maintenance status of five Chinese immigrant families in Brisbane.The Chinese proficiency of the children from these families was examined through YCT tests,and their parents’attitudes and behaviors concerning Chinese language maintenance were explored at the same time.The findings indicate notable differences among the participants in their Chinese proficiency as well as their uneven development in the four language skills.Their competence in listening and reading surpasses their writing and speaking abilities.In addition,parents’attitudes can be summarized into two categories:“respecting children’s interests”and“emphasizing the importance of learning Chinese”.Parents with the second type of attitude are more insistent and persistent in their efforts,e.g.providing more resources for Chinese learning,insisting on daily communication in Chinese and sending their children to weekend Chinese language schools,which increases the Chinese input for their children and greatly promotes their language maintenance.The Chinese language environment parents create at home is of great significance to the children’s Chinese development,particularly when the children are living and being educated in the English environment in Australia.Therefore,parents are playing an indispensable role in their children’s Chinese language maintenance.

immigrant families;parents;children;language maintenance

H195

A

2221-9056(2017)01-0005-15

10.14095/j.cnki.oce.2017.01.001

2015-06-19

沈椿萱,澳大利亚昆士兰大学语言与文化学院,应用语言学博士,研究方向为应用语言学。

Email:chunxuan.shen@uq.net.au或c.shen1@uq.edu.au

姜文英,澳大利亚昆士兰大学语言与文化学院中文系主任,博士生导师,研究方向为二语习得、对外汉语教学和跨文化交流。Email:w.jiang2@uq.edu.au

本文系2014-2015年中国国家汉办资助项目。