隔离与融合

——小说集《大教堂》中的文本空间与人际交流

2017-04-10郑楠

郑 楠

(暨南大学 文学院,广东 广州 510632)

隔离与融合

——小说集《大教堂》中的文本空间与人际交流

郑 楠

(暨南大学 文学院,广东 广州 510632)

《大教堂》是卡佛于1983年出版的短篇小说集,同时也是其对底层人民的挣扎着墨最为特殊的一本小说集。根据以色列学者加布里尔·伦佐的空间理论,卡佛的小说空间大致有三个层次。而层次之间的变化又与人物交流密切相关。文章拟通过分析小说中两种不同的人际交流模式,试图探讨《大教堂》一书在卡佛小说中的特殊地位。

卡佛;《大教堂》;空间

作为美国二十世纪下半叶最为重要的短篇小说家之一,雷蒙德·卡佛(Raymond Carver,1938—1988)的作品可谓享有国际盛誉。卡佛小说中描写得最多的是生活在美国社会底层的蓝领工人们,苦苦挣扎在生活破碎的边缘,其小说按内容分类近似于家庭小说(domestic novel)。其早期作品的基调基本上是灰色的,人物之间的难以沟通﹑灾难事件发生的不可预料性以及人物行动的无目的性成为小说一贯的构成部分,因此卡佛小说的创作风格也被归为“肮脏现实主义”之中。然而在《大教堂》这一晚期代表作中,卡佛开始产生了风格上的转变,过往的“灰色卡佛”首次在小说中展露出希望,尽管小说中的人物依旧对外界有所抵制,但角色之间却开始进行互相沟通或自我探讨以求精神上的解脱。在《大教堂》中,卡佛在小说中第一次表现出与过往迥异同时也是具有空间属性的人物交流模式,因而研究《大教堂》中的空间模型显得相当有意义。事实上,对小说中空间的研究已不再是某种“奇技淫巧”,空间研究日益成为一门显学。早在二十世纪下半叶,学界便经历了引人注目的“空间转向”,学者们也开始重视人文生活中的“空间性”,以一种不同于十九世纪的视角看待空间。十九世纪的小说更多地关注于线性叙事等具有时间性质的小说特征,而二十世纪的现代主义小说都更为看重小说中的空间与并置(juxtaposition)。“关于空间的话语在 20 世纪 90年代真是如潮而至, 并迅速繁衍于各学科之间”[1]。对小说空间的这一关注也使得文论家们以各式各样不同的空间研究方法进行文学研究。而隐藏在卡佛鲜明个人风格背后的某种一以贯之的叙述空间手法也使得研究其小说中的空间模型成为可能。

1 小说集《大教堂》中的三个空间

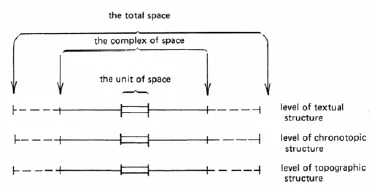

小说中的空间是现实存在的,但又是无法被直接感知的。人物的行为产生于空间中,没有空间,也就没有人的行为的发生。法国哲学家列斐伏尔(Henri Lefebvre,1901—1991)对于空间这一抽象的概念进行开创性研究,他将政治学的理论框架扩展到对空间的分析。列斐伏尔并不将空间视为简单的几何学与传统地理学的概念,而是一个社会关系的重组与社会秩序的建构过程。《大教堂》中所有篇章实际上都是关于人际交流的问题,具体地说是人物作为社会中不同的组构单元所进行的交流。正如每个人身上有着多种的角色(某个人物既是其孩子的父亲,又是其父母的孩子),人物也处于多个层次的空间之中。以色列学者加布里尔·伦佐(Gabriel Zoran 1947—)在《走向叙事空间理论》中对小说中的空间进行了横向分析,并区分了三个层次的空间结构:总体空间(the total space)﹑复合空间(the complex space)以及空间单位(the unit of space)[2], 如图1所示。

图1 伦佐在《走向叙事空间中》所提出的空间模型

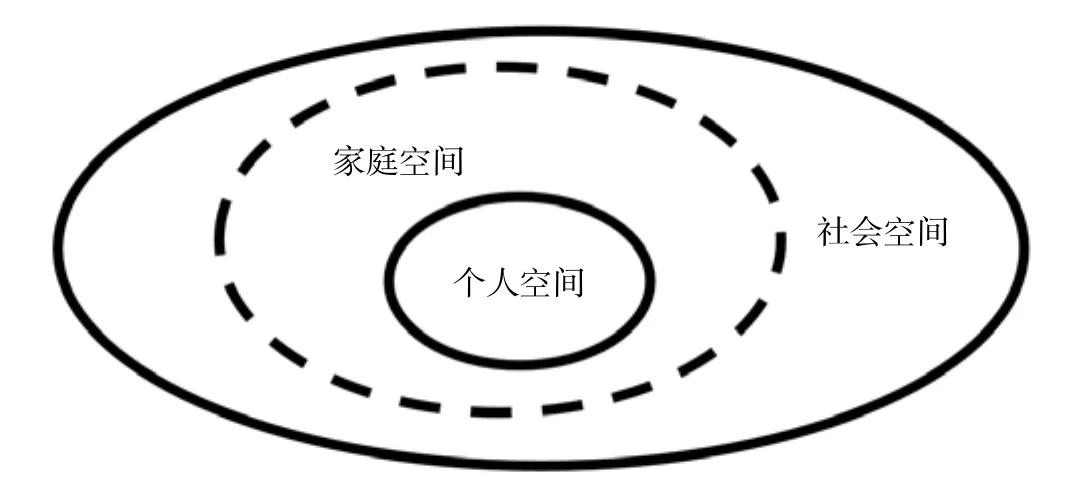

在伦佐的理论中,总体空间包含了整个文本世界(类似于索雅的“第三空间”),空间复合体则是小说叙述中表现出来的空间,或者说小说中用文字描写到的空间。至于空间单位则是组成空间复合体的基础成分。程锡麟将这一空间模型称为:“可能是迄今为止最具有实用价值和理论高度的空间模型”[3]。《大教堂》中的小说也具有类似的空间结构。借鉴总体空间,空间复合体以及空间单位的概念,可以大致地将《大教堂》中小说空间分为社会空间﹑家庭空间以及个人空间。如在《羽毛》一文中,叙述者“我”受同事巴德的邀请,与妻子弗兰去巴德的家中聚会。在这一过程中卡佛传神地描写了“我”自己与弗兰如何应对巴德的家庭,以及“我”又是如何面对妻子弗兰。《马笼头》中我与丈夫哈利所管理的旅馆迎来了另一个家庭,亲眼目睹了这一家庭的破碎后,“我”又重新回视自己的婚姻。《好事一小件》中,在孩子出车祸后,妻子与丈夫从往日的疏离走向一起,最后他们又同一位陌生的面包师产生了情感上的共鸣。与小说集中同名的《大教堂》主要讲述“我”与妻子在家中接待了一位素未谋面的盲人朋友,“我”对盲人的态度由一开始的鄙视到小说结尾时真正敞开了心扉。可以观察到这些小说的空间中基本由这三个空间所组成,叙述者的感受,叙述者对他人的观察都展示出其个人空间,而当叙述者作为家庭的一员与外界社会(如其他家庭或家庭外的人物)接触时,又涉及到小说的家庭空间和社会空间。

并不是每篇小说都完整地拥有这三个空间,部分小说,如《瑟夫的房子》﹑《保鲜》以及《小心》,主要以夫妻二人的家庭空间或某一方的个人空间为主,社会空间在这些篇章几乎隐而不现,要么没有给予过多的正面描写。由于卡佛在叙述中并没有采用多角度叙事,只采用单一角度叙事,其小说关注的重点总是在叙述者身上,因而空间构建的核心也就在叙述者的个人空间中。因此,也可以说,在上述缺乏常规的社会空间描写的情况下,家庭空间对于个人来说,反而成为了另一个社会空间。伦佐在《走向叙事空间中》解释三个空间的划分问题:“这一范畴的区分是基于逻辑的,而非空间中明显的边界”[2]。至于在小说集中,家庭空间实际上是一个开放的领域,同时也是卡佛小说中最为活跃的一个空间。当缺乏常规意义上的社会描写,甚至是社交场景的一时缺场时,小说中的家庭空间对于个人而言便成了社会空间,或者说家庭空间与社会空间重叠了。综上所述,可以得出《大教堂》中小说的空间模型(实线表示封闭,虚线表示开放),如图2所示。

图2 小说集《大教堂》中的常规空间分层

相较活跃且开放的家庭空间,卡佛笔下的个人空间一般是完全封闭的,人物与人物之间缺乏真正意义上的交流。然而在《好事一小件》与《大教堂》这两篇短篇中,卡佛却第一次打破了这一封闭的空间,这也是这两篇小说在卡佛的小说创作中最为特殊之处。笔者将在下文中探讨《大教堂》这一小说集在基于以上空间模型所表现出来的﹑两种互异的人物交流方式。

2 小说集《大教堂》的两种人物交流模式

2.1 “被迫说话”的人们

在《羽毛》中,“我”与妻子弗兰第一次参加同事巴德的家庭聚会。在描写巴德为“我”画出去他家的指示地图时,“我发现巴德好像不太兴奋”[4]4。巴德兴味索然的理由在小说前文有所暗示,当巴德带着雪茄去公司庆祝孩子的出生时,巴德说:“我也不喜欢雪茄,是她的主意”[4]3。或许巴德是在妻子的要求下才发出邀请,而对于巴德本人来说,这是一个无关紧要甚至是令人厌倦的家庭聚会,而妻子弗兰嘴上虽答应参加这次聚会,却不断询问“我”巴德的家庭状况,这也显示出妻子对于接触另外一个家庭的焦虑。这种焦虑情绪在开车去巴德的路上明显地表现出来,“我”不断地让妻子放松一些,但在巴德的房子外遇到的孔雀却让夫妻二人不知所措,妻子受到惊吓,而作为丈夫的“我”除了咒骂却不知该说什么好,这表明作为一个家庭单位出行的夫妻却囿于各自的个人空间之中。而“孔雀”在此处象征着巴德家庭中未知的﹑令人感到不安的因素。这些暗示也为接下来的家庭聚会奠定了令人不悦的基调。

进入巴德的家中是两个家庭空间第一次接触的标志,妻子弗兰前一分钟还处于恐慌状态中,而这时候见到巴德时却开口称赞巴德的房子,这快速转变显示弗兰已经克服或者掩盖了个人的厌恶,以家庭为单位开始进行社交活动。双方就电视节目发表客套性质的对话后,“我”和弗兰与巴德便无话可说,只能看着电视不做声。类似的场景也常发生在卡佛其他的小说中,“原本是双方共同话题的电视又成了叙事者自我封闭的场所。因此,电视既是把他们联系起来的媒介,也是把他们互相隔绝开来的藩篱”[4]46。交谈的沉默成为了家庭接触过程中的挫败,当巴德询问是否想继续看电视时,“我”和弗兰都觉得无所谓,“我”甚至认为“反正今天就这样交代了”[4]11。而在巴德离开客厅后,“我”和弗兰开始对电视机上一个难看的牙齿模型暗作评价,主人的一时离场使得客厅成为了“我”与弗兰的家庭空间。在奥拉开始说起牙齿模型的来历时,弗兰也适当地做出回应:“那个整牙医生肯定是个天才”[4]14。当巴德开始赞美妻子奥拉纠正过的牙齿时,“我”同弗兰基本无话可说,“但我知道过一会儿弗兰可会有很多要说的”[4]15。这表明“我”与弗兰又重新回到了仅属于我们两个的家庭空间中。

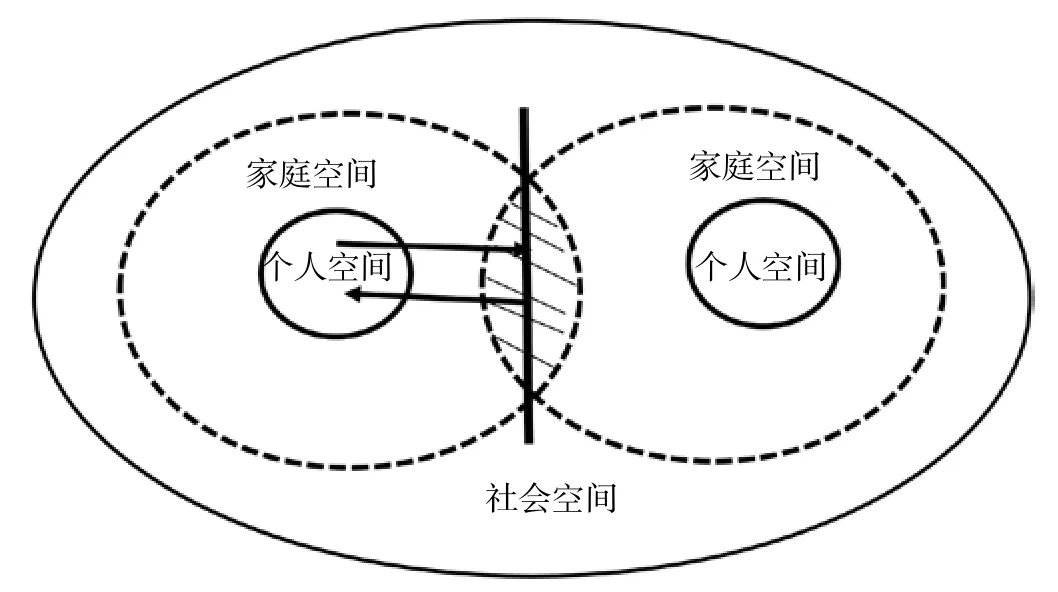

小说余下的篇章基本都是按照这一模式进行着,“我”与弗兰对巴德与其妻子奥拉进行着礼仪式的询问,然而实际上两个家庭并没有真正意义上的交流,而当双方家庭在谈话中遇到挫败时,如就餐时无人说话,弗兰希望看看奥拉孩子的要求被忽视,当真正看到孩子时却在心中惊讶于其丑陋的长相,等等,这些挫败使得“我”与弗兰时不时地退回自己的家庭空间中以获得安全感,同时二人也以同一个家庭团体的标准去评价另外一个家庭。但社交的规则提醒着夫妻二人依旧需要遵循交流的礼仪,“我”与弗兰相当是被迫与巴德一家谈笑风生,可彼此之间缺乏某种交流上的共识却使得家庭与家庭之间的接触频频受挫。由此可以得出第一种交流模式(见图3,阴影部分为家庭空间与家庭空间相互接触时产生的社会空间,其中的实线为交流障碍)。

图3 《大教堂》中的一种人物交流模式

可以看到,小说中的每个人物都像是一颗在故事中被不停用力掷出的弹力球,在每次遭遇到社交环境中的障碍之墙时,就会反弹回原来舒适的环境中,而每次掷出与反弹都在持续地推动着故事的发展,致使人物交流陷入一个西西弗斯式的回环之中。在《羽毛》的结尾,“我”与弗兰在回家后决定要一个孩子,孩子在此处仿佛成了家庭间攀比的道具,“我”与弗兰似乎都认为自家的孩子肯定会比巴德与奥拉的好,然而现实无情地粉碎了这种想象出来的优越感,“事实上,我的孩子身上有种喜欢拐弯抹角欺骗的天性”[4]28。而“我”与弗兰之间的交流也越来越少,“谈的话也几乎都是关于电视”[4]28。家庭空间对夫妻二人也成为了令人厌恶的社会空间,各自如同鸵鸟一般将头深深地埋在了寂寥的内心世界中,不再对生活抱有奢望。

《马笼头》以及《保鲜》等小说集中的大部分篇章都遵循着这一空间模型中的人物交流模式。在《马笼头》中,一个新的家庭搬入“我”与丈夫哈里管理的旅馆中。在“我”帮妻子贝蒂做头发的时候,她却像抓住了一根救命稻草一般滔滔不绝地向“我”倾诉她与丈夫霍利斯阴郁沉闷的家庭生活,“我”一开始仍出于善意对这一私人话题做出回应:“别担心,亲爱的。他们不会解雇你的”[4]198。后来“我”开始逃避或者转移话题。或许贝蒂自认为是在发牢骚,但对“我”而言她的这一举动实际上是在邀请“我”进入其私人世界中,而这对处于卡佛封闭个人世界中的人物而言是一个令人感到恐惧的信号。在贝蒂一家离开旅馆后,丈夫哈里的冷漠使“我”陷入对贝蒂那番“演讲”的思考之中。《保鲜》的丈夫失业后成为了“沙发土豆”(coach potato),终日沉迷于电视节目中而不再外出寻找工作,甚至开始在沙发上睡觉。妻子珊迪一开始仍保持着表面上的宽容,然而在冰箱出现故障,所有食物都面临着腐烂的危险,丈夫却依然故我甚至大发牢骚时,小说结尾显示妻子处于崩溃的边缘。

在这些小说中,人物交流障碍最显著的特征便是“无话可说”,由于对牙齿模型不感兴趣而无话可说,由于害怕深入交心而无话可说,甚至是一个失灵的冰箱都成为无言绝望的导火线。语言是人与人交流最重要的手段,也是人赖以为生的必备技能,然而在卡佛这一“无言世界”中,本就无话可说的人们却被迫着去说话,话不投机又增加了人与人之间的不理解,进而使得人物的交流模式成为一个恶性循环。

2.2 跨越话语的篱障

《好事一小件》以及《大教堂》是整部小说集乃至卡佛小说创作中最为特殊的篇章。卡佛自己在评价这两篇小说时说道:“这两个故事都以明亮的调子结尾,我很喜欢这样。倘若这两个故事能传世,我会很高兴的”。由此可见这两篇小说在卡佛心目中的地位。

卡佛在《好事一小件》中以一种简洁冷静的笔触描写了孩子的死亡对一个家庭的影响。小说开始时,妻子安在一家面包房内为儿子斯科蒂的生日订下一个生日蛋糕,她以为她会和面包师有共同话题,因为她认为这个年长的面包师肯定会有孩子,也应当能理解孩子生日这种特殊时光,然而“他们两人间没有任何欢愉的气氛”[4]67。面包师单方面的冷漠使得安不舒服。小说似乎在开头仍囿于过去的人物交流模式中。紧接着儿子斯科蒂遭遇车祸后昏迷不醒,丈夫霍华德与安呆在医院中陪伴儿子。然而在医院中,夫妻一开始并不是像表面般的融洽,妻子是真正关心着儿子的安危,当丈夫离开医院回家时,她坚持要留下来。而当医生来检查斯科特的身体状况时,她不断追问着医生究竟孩子什么时候能醒过来:“他为什么总醒不了呢?”“现在他脱离危险了吗?”“这是某种昏迷吧。”[4]73以及“他应该这样吗?你来摸摸看”[4]74。相比之下丈夫似乎冷静得多。他并不是不关心孩子,只不过他一开始更关心自己。他将儿子遭遇车祸一事视为一种对其完美生活的威胁。在回家的路上,他开始有一种恐惧感:“到现在为止,他还没收到过什么真正的伤害,没有被什么潜在的莫名力量打倒 要是倒霉了,或是形势变了它们会削弱甚至彻底毁了一个人”[4]69。而在妻子安不停地向医生发问时,丈夫企图控制妻子的情绪,他将他的手按在妻子的肩膀上,并不断地加重力量,想让妻子冷静下来。在有医生与护士在场的情况下,丈夫总试图控制妻子的情绪,此处的家庭空间在某种意义上成为了男性掌控话语的斗争场所。

而面包师与夫妻二人的关系在一开始也不容乐观。丈夫在回家休息时接到了一个陌生的电话:“这儿有一个蛋糕你们还没有取走”[4]70。由于对事件始末的不知情,加上面包师并没有透露自己的身份,丈夫无视了这一通电话。丈夫的态度激怒了面包师,以至于妻子回家后接到了他的威胁电话,“‘斯科蒂,’那个男人说,‘是有关斯科蒂,没错。这个问题和斯科蒂有关。你是不是把斯科蒂都给忘了’”[4]82。心急如焚的妻子误以为是孩子出现了意外,急忙返回医院,却发现斯科蒂仍处于昏迷状态。

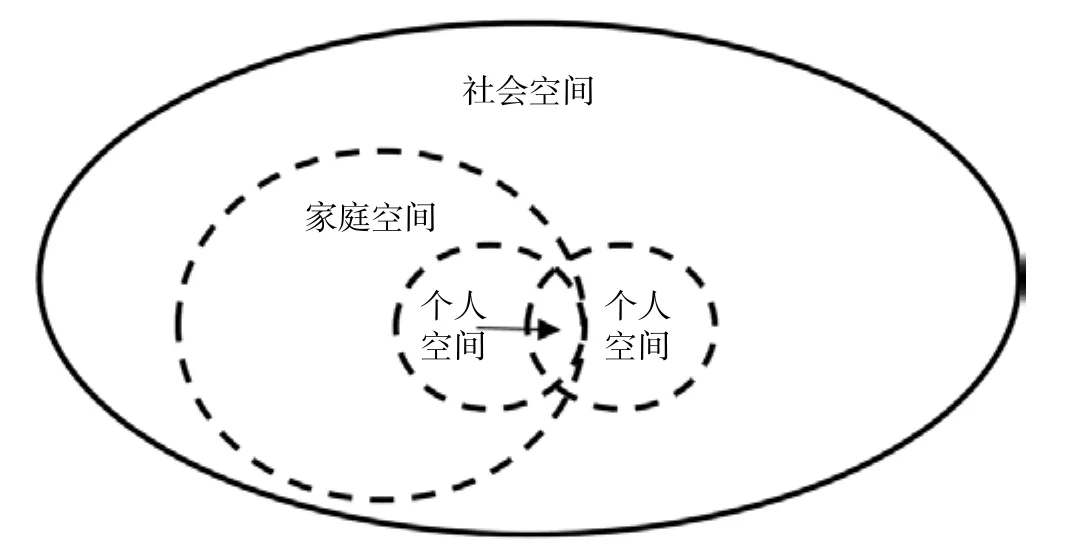

至此为止,小说中人物的交流模式同以往并无区别,夫妻的貌合神离﹑面包师与夫妻二人的误会使得整个小说似乎将走向又一个悲痛结局。然而对儿子未知命运的恐惧渐渐融化了夫妻二人之间的屏障,“他们虽一句话都没说,但却似乎能感受到对方的内心,就像是他们共同的担忧,使他们自然而然地变得透明起来”[4]78。当妻子明白求助医生已无济于事,而丈夫意识到自己再也无法掌控事态的发展时,就像是迷失于荒野中的旅客,两个人在此刻才真正了解到唯有对方才是自己坚实的依靠。就在安与霍利斯二人正处理着孩子的身后事时,面包师再一次打电话来威胁他们。这一次安终于醒悟来电者是面包师,并愤怒地前往面包房去指责这一冷血之人。出乎意料的是,面包师马上表达了自己的歉意,“我没有孩子,所以我只能想象你们的感受,我很对不起。请原谅我”[4]95。作为道歉,他请夫妇俩吃了他刚刚烤完的面包,并向他们讲述自己中年的孤独与无能为力。在小说结尾,三个人就这样吃着面包一直聊到了天亮,彼此之间冰释前嫌。在这一篇小说中,人物的个人空间由紧闭的状态进化为一种开放的迎合,三者突破了彼此的心扉,在这短暂的夜晚融为一体(见图4,人物打破了封闭的个人空间)。

图4 《大教堂》中的另外一种人物交流模式

正如图4所示,安﹑霍利斯与面包师三人步入了一个基于共同的感受而非以话语为主导的领域,在这一空间中不存在着交流障碍,只有对某一情感或某一经历的共同认识,因此人们也无须退回私人空间中寻求安慰。斯宾诺莎把同情作为一种爱与共同感受的情感,而这种“爱”源自于人们的“同类”意识。痛失爱子的安与霍利斯与没有孩子的面包师在这一刻成为了“同类”,彼此对孤独的感受使得他们得以相互同情,相互理解。卡佛在评价这一结尾时说道:“这对夫妇能够接受他们孩子的去世这一事实。那就是正面的意义。有某种程度的交流沟通”[5]。

《大教堂》这一小说集的名称来源于卡佛认为在其中写得最好的短篇小说。与《好事一小件》有些不同,《大教堂》中人物交流方式的革新不在于双方对某种经历的认同,而在于开放的一方对另一方突破自我封闭的鼓励。卡佛在《大教堂》中以第一人称叙述了“我”接待妻子的一位盲人朋友的故事。小说中的“我”一开始仍属于卡佛笔下拒绝交流的人物。当妻子与他在对盲人罗伯特的来访问题发生争执时出现了以下对话:“‘我可没什么盲人朋友。’我说。‘你根本就什么朋友都没有。’她说,‘就是这么回事。再说,该死的,他的妻子刚死了!你就不明白吗?那个人刚刚失去了他的爱人’”[4]214。“我”没有否认妻子的责骂。这至少推断出关于“我”的两个信息,即“我”在生活中并没有多少朋友,而且“我”也不怎么富有同情心,实际上“我”觉得罗伯特的近况如何与我都毫无关系,由此可得出“我”无论是在情感上抑或社交行为上都处于一种较为封闭的状态。反观妻子仍和罗伯特保持着多年的友谊,两人还互相给对方邮寄磁带以讲述自己的生活经历,其生活态度同丈夫的抗拒交流形成鲜明对比。因此小说从一开始就塑造了一个自我封闭的人物形象,这一人物“我”对生活中的大多数事情的印象都是处于自己的主观臆想,如他对盲人的认识:盲人必定带着墨镜,他们行动迟缓,并且从来不笑。“我”对盲人的不了解使之在潜意识中排斥与罗伯特接触。从某种意义上说,“我”是小说中唯一一位需要被拯救的人。

盲人罗伯特在小说中被刻画成为类似“救世主”一般的形象,同时他也是整部小说集中唯一一个从出现到结束都起着正面作用的角色。小说中描写到,尽管身为一个盲人,他却在世界各地拥有许多业余无线电收发员朋友。与此同时他也乐于尝试新鲜事物,当“我”卷了一根大麻烟并让罗伯特也尝尝时,他很快便学会享受这种新奇事物,其积极向上的生活态度完全超脱于卡佛阴暗沉郁的小说世界。与盲人的交谈对我而言是一种全新的体验,同时对于卡佛的小说人物而言也是一种全新的交流模式,这一模式起于对未知事物的问答。在其余篇章中,人物之间的问答基本属于礼节性质的敷衍,如在《羽毛》中当巴德觉得无话可说时便询问“我”在想什么,“我”只是很随便地回答:“随便乱想”[4]27。可见人物之间并不真正对彼此的想法感兴趣,他们不过是在扮演着社交场合各自的角色罢了。而在《大教堂》中,当“我”询问罗伯特是否了解电视上正展示着的大教堂时,罗伯特对他印象中的大教堂做了一番解释,但他停顿片刻后,又问“我”是否可以给他描述一下大教堂的模样。人物交流模式就此改变。罗伯特的这一要求对“我”而言已经开始超出社交礼节的范畴,“我狠狠地盯着电视上大教堂的镜头。我从哪儿开始描绘呢?但假如我的命都要赌在这上面,假如一个疯子非逼我描绘一座大教堂,否则就要了我的命的话,我该从哪里说起呢”[4]227。

由于罗伯特看不见电视上的画面,“我”自然而然地成为了罗伯特了解大教堂这一新鲜事物的唯一途径,而罗伯特的请求是如此地诚恳,为罗伯特描绘大教堂成为了“我”的一项神圣使命。“我”绞尽脑汁描述了我所看到的细节,害怕自己讲得不好,假如在此时罗伯特表示出一副迷惑或者不感兴趣的模样,对“我”而言就是遭遇了一次交流障碍,人物交流的模式便又会陷入过往的莫比乌斯带的死循环之中。罗伯特接下来的每一次回应都显得尤为关键,他一开始“点点头,像在鼓励我”[4]227。紧接着,在“我”又开始准备退缩之时,他又提出与“我”一起画出大教堂的样子,并不停地用言语鼓励我:“太好了,你画得不错。”“你找到感觉了,老弟。”“马上,我们就真能干出点名堂出来了”[4]229-230。罗伯特对“我”的鼓励不仅是作画上的,更是自我感觉上的,小说最后“我”终于挣脱了对自我的束缚,“什么东西也包裹不住我了”[4]231。卡佛个人对这篇小说的看法也佐证了这一认识,“在我的小说中,人物之间往往没什么爱情或是别的某种联系。不过,《大教堂》是个例外。写那篇小说时,我知道它与我以前写的任何一篇都不同。……写那篇故事对我来说也是展开自我的过程”[4]237。“我”从一开始拒绝同罗伯特的交流,到最后教罗伯特手把手作画,正是这一所谓的“展开自我的过程”,“当‘我’放弃了视觉的主体性之后,‘我’走出了主体性的狭窄的空间,而感受到了他异性( alterity) 的眩晕而广阔的空间”[6]。语言的鼓励加上身体的接触使得“我”打破了个人空间的枷锁,得以呼吸到自由的气息。

《好事一小件》与《大教堂》都是关于人物突破自我封闭空间的故事,在前者中,对孤独的共识使得人物产生了情感上的共鸣,进而三人解除了对彼此之间的防护。而后者中的“我”则是被一个圣人式的盲人所拯救,自己革新了对自我﹑对他人以及对世界的认知。因而这两则小说在卡佛的作品具有重要的意义,它们均显示了卡佛创作的一种新倾向,即小说的创作不再只为了追求极简主义而仅残留着故事支架,而是变得更为丰满,人物情感更为充沛,以卡佛自己的话来说,即“它们更强壮有力﹑感染力更强,也更乐观”[5]。 这一转变实际上同卡佛的文学编辑戈登·利什(Gordon Lish,1934—)有着莫大的关系。本身作为作家的利什对文学创作有着自身的追求,他对卡佛的大多数作品都进行过大刀阔斧的编辑,从而把卡佛的小说改得“面目全非”。利什个人对小说结尾的处理偏好于“以屏住呼吸和对暴力即将发生的某种暗示而结束”[7]479。如利什对《好事一小件》的编辑版本《洗澡》,就删掉了原版将近三分之二的篇幅,并且结局保留在面包师打电话给妻子的场景,然后便戛然而止。从某种意义上而言,卡佛的“极简主义”是利什打造出来的。

不得不说这一做法是把双刃剑,简洁利落的行文风格能够使卡佛的小说马上吸引住读者和批评家的眼光,使之从一大堆短篇小说中脱颖而出。再者,其在市场上也取得了相当大的成功,如经过利什编辑的《我们谈论爱情时所谈论的》,在1981年刚出版不久,“15 000册精装书已经售完而且开始加印”[7]480。但就在销量蒸蒸日上的情况下,利什所倡导的这一风格开始引起了质疑的声音。就如上所说,批评家詹姆斯·阿特拉斯(James Atlas,1949—)将卡佛的《我们谈论爱情时所谈论的》同其第一本小说《请你安静些,好吗》进行对比,认为“卡佛的第一本小说集更扎实,更有‘文学性’”[7]478。 利什的意见以及强硬的态度不仅破坏了卡佛原来的创作意图,同时也使得故事之中的人物变得不可信,进而让读者怀疑起作者的创作诚意。而卡佛本人亦看到了诸多对其“极简主义”的批判,评论家形容其风格相当的“固执﹑随意”。这也可以理解为何卡佛会在创作完《大教堂》后,选择不经利什的修改便将之投到《大西洋月刊》上,而正是这一举动,让卡佛重新获得了学界的认同,认为这篇小说不同于以往卡佛程式化的重复,“与众不同而且具有惊人的力量”[7]482。同时会在小说集《大教堂》中重新收录进更为丰满的《好事一小件》。这表明卡佛意识到自身创作陷入了一种局限,一方面是由于利什的编辑,另一方面则是让“极简主义”的标签束缚住了自己。自此开始,卡佛开始更多地去考虑人物以及情节的丰满。

3 结语

空间的分界尽管不像地理空间中的分界那么泾渭分明,但依旧有迹可循。通过叙述者的动作与话语,读者能够察觉到人物的情感变化。分析卡佛如何在《大教堂》中以叙述者为核心构建起空间模型,人物如何在不同的空间层面中穿越,以及不同的空间之间是如何交流的,对研究卡佛的小说创作具有重要意义。

[1] 菲利普· E·魏格纳.空间批评:地理﹑空间﹑地点和文本性批评[M]//朱利安·沃尔弗雷斯,张一兵.21世纪批评述介.张琼,张冲,译.南京:南京大学出版社,2009:205.[2] Zoran,Gabriel. Towards a theory of space in narrative[J]. Poetics Today,1984,5(2):322-323.

[3] 程锡麟.叙事理论的空间转向:叙事空间理论概述[J].江西社会科学,2007(11):25-35.

[4] 雷蒙德·卡佛.大教堂[M].肖铁,译.南京:译林出版社,2009.

[5] 河西.小说不可能无中生有:雷蒙德·卡佛访谈[J].青春,2013(3):67-70.

[6] 孔锐才.盲目与洞见:浅析雷蒙德·卡佛《大教堂》的极简主义风格[J].宁波广播电视大学学报,2012(2):12-13.

[7] 卡罗尔·斯克莱尼卡. 雷蒙德·卡佛[M].戴大洪,李兴中,译.北京:龙门书局,2012.

[8] 王中强.雷蒙德·卡佛短篇小说中的“电视意象”研究[J].外国文学研究,2013(3):42–49.

Isolation and Integration: the Textual Space and Interpersonal Communication in Cathedral

ZHENG Nan

(College of Liberal Arts,Jinan University,Guangzhou Guangdong 510632, China)

Cathedral,a short novel collection published in 1983 by Carver,presented the most detailed descriptions of the struggle in the life of the underclass. According to Israeli scholar Gabriel Zoran's spatial theory,Carver's novel space has three layers and changes between layers are closely related to the character communication. By analyzing two different interpersonal communication patterns in the short story,this paper attempts to discuss the particularity of Cathedral in Carver's stories.

Carver;Cathedral;space

I106

:A

:1672-6138(2017)01-0079-07

10.3969/j.issn.1672-6138.2017.01.015

[责任编辑:钟艳华]

2016-12-09

郑楠(1992—),男,广东汕头人,暨南大学硕士研究生,研究方向:欧美文学。