新常态下高校大学生就业问题研究

2017-04-10齐艳萍宋广强

齐艳萍 宋广强

(辽宁科技大学 辽宁鞍山 114051)

新常态下高校大学生就业问题研究

齐艳萍 宋广强

(辽宁科技大学 辽宁鞍山 114051)

随着国家经济的高速发展,各国之间的交流与互动不断加强,我们有着强烈的民族认同感和国家自豪感,应与时俱进,让我们的思维认知变得更加广泛。在多元文化的冲击下,大学生作为先进文化的群体,势必会受到影响,从而更会间接的影响他们对未来职业的选择与价值取向。大学生就业难的原因是多方面的,新常态下如何让我们的大学生成功就业是目前高校和社会的一项重要任务,在分析影响就业的各方面因素基础上,提出建议和对策,促进大学生合理就业、高质量就业,以促进国民经济的可持续发展。

新常态 大学生就业 就业指导 就业理念

高校大学生就业问题是社会普遍关注的热点问题。就业关系着千家万户的利益,关系着民生,关系着社会的和谐稳定,特别是在我国人口大国,就业任务显得更加繁重和紧迫。据相关部门统计,2013年我国高校大学毕业生达699万,可谓是“史上最难就业季”,2014年我国高校大学毕业生达727万,可谓是“更难就业季”。大学生是国家的未来,是具备高素养、高水平的群体,受到社会的普遍关注,高校大学生能否成功就业、高质量就业关系到社会经济的发展,关系到社会的和谐发展。

一、新常态下研究高校大学生就业问题的重要意义

(一)就业新常态的内涵

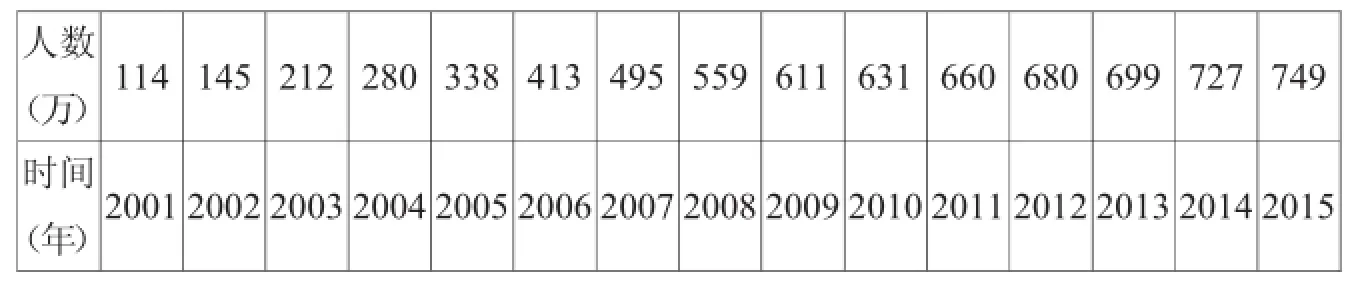

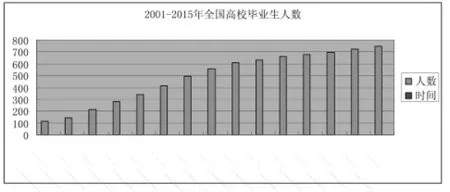

新常态就是不同以往的、相对稳定的状态。“新常态”这一词是习总书记在2014年5月考察河南的行程中第一次提出,适应经济的新常态。下面我们来共同探讨新常态下高校毕业生的就业情况。据相关资料统计,1997年实行自主择业,双向选择的就业制度的全面并轨,2003年是普通高校扩招第一年,毕业生达到212万人,直到现在每年的毕业生都在增加。2008年爆发世界经济危机,至今对毕业生就业的影响仍然存在。从以上统计资料分析,在2003年之前高校毕业生就业几乎处于供需平衡状态;在2003—2008年高校毕业生就业难有点显现;从2009年至今,也就形成了就业的新常态态势。

(二)新常态下做好高校毕业生就业的重大意义

十八大以来,党和国家高度重视、十分关心高校大学生就业问题。中国共产党第十八次全国代表大会上,习总书记提出要“坚持实施积极的就业政策”,“积极做好高校毕业生就业工作”,在2015年全国人民代表大会上,就业问题仍然得到高度的关注,李克强总理在政府工作报告中再一次重申“就业是民生之本”,“坚持实施就业有限战略和更加积极的就业政策,优化就业创业环境,以创新引领创业,以创业带动就业”。目前,认真学习十八大精神,响应党中央的号召,做好大学生的高质量就业,具有重要的战略意义。

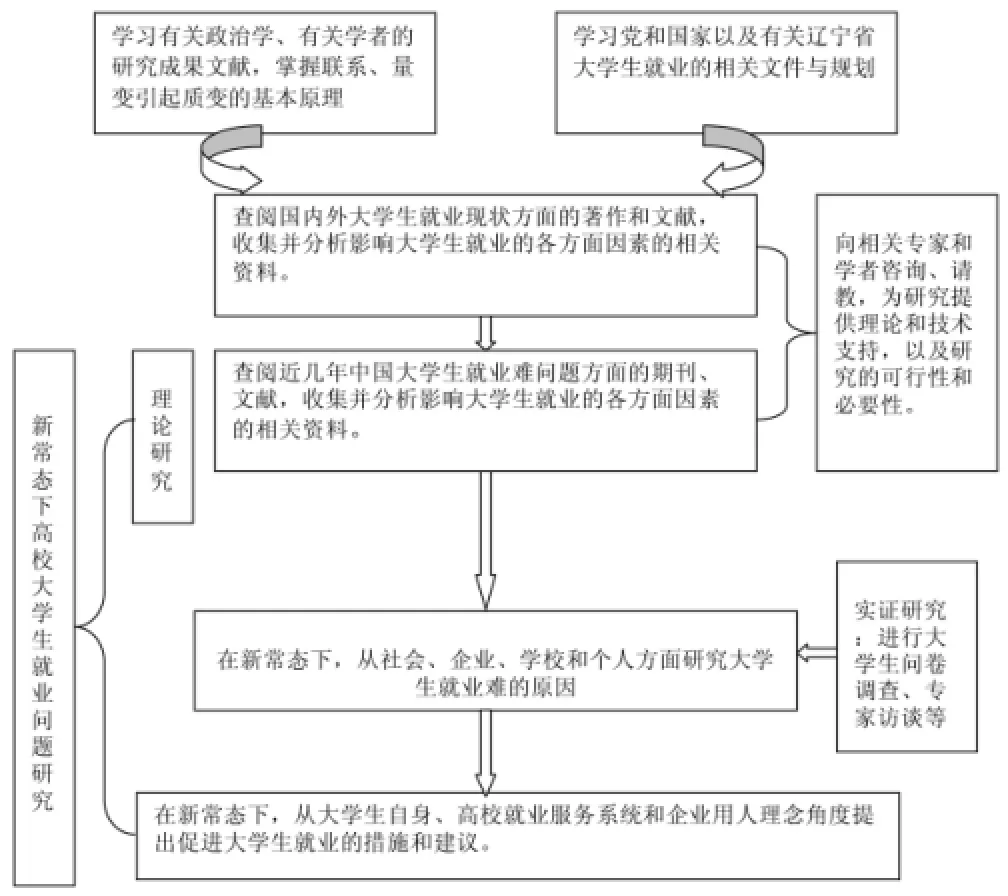

二、研究思路

三、目前影响高校大学生就业因素分析

通过查阅历史文献资料,走访、座谈以及问卷调查,对大学生就业问题的研究,国外学者研究的比较早,内容涉猎广泛。近几年来随着高校的不断扩招,高校毕业生人数呈逐年递增趋势,从查阅资料显示高校大学生未就业人数同样呈逐年递增趋势。下面我们从几方面对影响高校大学生就业的因素进行分析。

?

资料来源:根据教育部网站公布的数据信息整理

大学生就业影响因素主要内容

影响大学生就业的因素很多,经过整理分类总体上可以分为高校、用人单位和毕业生等以下几个方面,这些因素之间相互联系,互为因果,共同构成了大学生就业影响因素体系。

(一)社会因素

1.高等教育发展现状。根据调查资料研究分析看到有些高校在扩招、圈地、再扩招等方面下功夫,忽视学生就业与市场需求。首先,高校的大学生就业指导、就业能力培养以及创业教育不专业、任务分工不明确。大学生就业能力培养是高校教育培养方案的一项重要任务,是关系高校发展前途的一项重要因素,需要多个部门的协调参与。就业能力是个人职业特质的一种体现,是能够适应社会、适应不同环境的一种适应力的体现。目前高校把就业推荐、面试、应聘技巧、用人单位特定岗位的教育培养以及一些就业形势政策报告等等摆在首位,做为重点来抓。而缺乏对大学生的职业生涯发展规划实质性设计,缺乏对学生潜力的挖掘,学生创业能力的培养,缺乏与企业专家的沟通与合作,缺乏对大学生个体有针对性的指导。其次,高校课程体系的设置与相关的职业特点逻辑关系不强,与大学生的实际的承受能力不符,与社会的实际需求不符。大学生虽然具有牢固的理论知识基础,却缺少职业能力、从业能力。针对本校大四毕业生问卷调查数据显示,认为所学专业课与就业能力培养具有相关性的只占大学生的30%,对相关岗位工作的能力要求不知道或者知之甚少的占大学生的80%,可以看出大学生的专业认同和就业取向方面存在很大差距,强化专业课程的设置,加强课程设置与职业的联系显得尤为必要,从而提高人才的匹配能力。

2.中国的经济结构。随着高等教育体制改革和人事制度改革的不断深入,由原来的“包分配”演变成“双向选择,自主择业”,但“铁饭碗”一辈子的工作意识还有残留,当下精英教育阶段,这种就业观念会直接影响到就业质量。“经济转型”,“社会转型”,使一些老企业对大学生的需求量减少,从而给一些知识面较窄的、专注于某一专业理论研究的大学生带来很大的就业难度。同时一些企业的大幅“裁员”造成大量富余人员流入社会,从而使大学生就业更难。

3.就业市场不规范,毕业生就业渠道不畅通。首先,就业市场场秩序不规范,用人单位的用人标准、月薪不规范,缺乏公平、竞争、择优及有序的大学生就业市场,从而导致大学生价值观扭曲,“读书无用论”,影响学习积极性,从而影响大学生就业能力的提升。其次,第一时间、准确的获得相关的就业信息是大学生成功就业的首要条件,直接影响就业结果。从大学生访谈调查发现,大学生近60%从校外获得信息,学校信息只有40%左右,说明校内的信息利用率还不是很高,或者信息渠道不够畅通。导致这些渠道不畅通的原因很多,学校对大学生的培养方案与企业需求不匹配,大学生的就业目标与用人单位对人才需求的标准不一致,校企合作联系不够密切,人事档案管理制度滞后等等。

(二)企业因素

通过对35家大小型钢铁企业走访以及访谈,分析结果近74%的用人单位在毕业生需求上发生变化或有所调整,其中50%的用人单位没有用人需求,基本上维持原有的用人计划,30%的用人单位会有需求,15%的用人单位会减员增效。从以上数据显示,用人单位对大学毕业生的就业求职会产生很大的影响。

同时我们对用人单位对大学毕业生的就业能力要求方面也进行了调查,在个人的特质中用人单位要求较高的是思想品德和学习能力,其次是学生的抗挫能力;在专业素养和能力方面,用人单位要求提供相关的专业证书,然后就是解决问题的能力和专业知识;在实践和人际沟通方面用人单位要求较多的是社会实践和一些社团活动的经历以及创新能力。从总体上看企业对大学毕业生的要求最重要的是工作态度,然后是沟通协调能力,最后是专业技能。从用人单位角度看,我们高校大学生就业难主要缺乏工作经验和专业技能。

(三)学校因素

1.高校的专业设置及教学内容与社会发展、市场需要脱节,相关性不强。从1999年我国高校扩招,不断扩大规模,高校的专业设置与社会企业的需求相脱节,同时不断新增一些热门专业,大学生“所学非所用”,同时由于社会的经济转型,使得毕业生的需求量减少,而高校没有对此做出及时的调整。

2.高校就业指导体系不够规范,大学生所学课程不能与时俱进。高校在对大学生进行就业指导时重视就业数量,忽视就业质量;重视学生谋一个职位、顺利签约,忽视对大学生系统的职业生涯与职业规划教育。随着经济社会的飞速发展,高校大学生所学课程仍采用老教材,仍执行陈旧的教学计划,致使学生毕业后跟不上时代的节奏,跟不上人才市场需求。

(四)个人因素

1.大学生择业观存在偏差。国际竞争力的实质就是人才的竞争,当下高校部分大学生好高骛远,眼高手低,对工作期望值过高,理想与现实脱节,自我定位不准,不能对自己做出客观准确的评估。根据对本校毕业生进行问卷调查结果显示,50%的大学生优先考虑福利和薪酬,大学生的理想薪酬在3500元以上的占20%,3000~3500元的占35%,2000~3000元的占42%,在2000元以下的仅有3%左右。这样对于那些不能对现实做出客观评价的大学生会失去很多就业机会。

2.目前高校大学生没有充分的就业心理准备,缺乏综合就业能力。根据问卷调查显示,今有45%的大学生在就业前有了自己的职业定位,55%的大学生不了解或者不是很全面的了解自己将来要选择的职业,缺乏一个详细的自我职业生涯规划设计。就业能力包含多方面比如专业理论知识、奉献和团队精神、继续深造的可塑性、沟通协调能力以及解决问题的能力等等,这是一个大学生综合素养、综合能力的体现,在以上各方面欠缺直接会影响就业。

四、新常态下促进大学生就业对策探析

党的十八大以来,党中央高度重视高校毕业生工作。习总书记先后十余次针对大学生就业创业工作发表重要讲话或批示。国家领导对就业的高度重视为我们高校就业工作者带来极大的信心,做出的重要批示为我们指明了工作方向。

(一)切实完善和提升自身的人力资本,提高大学生的市场竞争力

1.积极参加社会实践活动,不断提升团队意识、奉献意识和职业能力。社会经济的飞速发展,科技的竞争就是人才的竞争,面对竞争激烈的社会需求,在学好专业理论知识的同时,还要涉猎广泛,提升个人的工作能力和综合素质。课余时间多参加社会实践,在实践过程中,可以培养大学生的敬业精神、团队合作意识等,增强自身的抗压能力以及创新能力。通过问卷调查可知,大学生的课余时间还是很多的,能够主动寻找实习机会的大学生占30%,还有30%的大学生专心学习,有空闲时间去图书馆读书,并不想去实习。剩余30%的大学生有空闲时间去娱乐或体育锻炼,不想去实习。实习很广泛,从调查数据上看,去教育机构的能占10%,去快餐店的占10%,去大型超市或购物广场的占30%,去与自己所学相关企业的10%。通过暑期社会实践以及一些社会兼职工作,大学生会不断丰富自己的社会经验,从而不断提升自己的职业能力,同时也会使自己的人脉大增,丰富自己的人脉网络,对未来就业有显著的影响。

2.做好职业规划,不断提升自己的工作能力。在求职就业过程中,各种奖励、荣誉证书可以为自己就业时增加自信心,使自己更容易脱颖而出。大学生要在大一时对自己的未来就做好职业规划,然后向这个目标努力。在努力过程中也是获得证书的过程,对哪些证书可以促进就业要有一个清晰的认识,为了获得证书不能盲目的学这学那,到最后与自己职业相关的寥寥无几。在大学生生涯中,机会很多,在努力的同时要去选择有利于完善自我、发展自我,有利于就业的机会,取得一些有利于就业的证书,特别是社会认可度高的证书,这样不仅提升自己的人力资本,也节省了成本投入。

3.加强大学生就业思想教育,端正大学生择业观,实现高质量就业。根据调查数据显示,目前高校毕业生普遍存在眼高手低、好高骛远的心理,高校就业指导教师要从毕业生的实际出发进行思想上、心理上的指导,让毕业生能够根据就业形势适当调整自己的就业期望与择业偏好,客观认识求职规律,最终实现高质量就业。从近几年高校就业形势分析可以看出,按地域划分,中西部地区、中小城市对大学生的需求很大,个人发展的舞台很宽广;按照发展的角度看,民营企业和中小企业是未来就业的主流方向;按照收入来看,就业的初始薪资并不等于终身收入,更重要的是个人能力提升和职业发展机会;按照求职的规律讲,就业机会并不总是在等人,在时间分布上也不平衡,有高峰有低谷,求职者应该学习利用这些就业规律,在有利的时间内把握好机会尽早签约;从满意度来看,等到最后被动签约者的满意度低,而早签约者能获得更高的就业满意度。

引导毕业生有独立创业的勇气,树立灵活就业的观念。创业有别于就业,就业是填空题,创业是问答题。就业是哪里需要哪里去,而创业是原来没有的,创造新的就业岗位。当前高校应多给毕业生创造大学生自主创业的机会,不断积累经验,增强自主创业的勇气和信心,提高综合素养,为毕业后自己创业奠定良好的基础。引导毕业生树立新的就业观念,就业可以是传统的、正规的和全日制的,也可以是非全日制的、临时的和弹性工作制的,不能非大城市、大单位、高收入和高声望的企业不去,只要有利于提升自己、锻炼自己的机会就可以去尝试,转变就业观念,珍惜就业机会。

(二)切实完善高校大学生就业服务系统,畅通就业渠道

1.加强大学生的就业指导,提升大学生择业能力。当前就业形势下,就业信息的不完善和不充分是影响就业率的一个重要因素,而就业率是评价一所高校教学质量的重要指标。那么面对竞争激烈的就业形势,就业信息的畅通、快捷是高校提升就业率的一个有效途径。大学生在第一时间获得有关企业的第一手信息资料,在就业面试中就会具备知己知彼、百战不殆的心理状态和充足的就业面试准备。同时高校应安排一些专业人士、人才而不是单凭自己的辅导员,及时系统地对毕业生进行专业性的就业指导和建议,帮助大学生成功就业,理性就业并高质量就业。

高校在就业指导课程的设置上需要进行调整。根据问卷调查显示,各大高校的就业指导课程大多安排在第六学期开设,对大学生的指导主要以当时的就业形势为主背景,进行就业政策以及一些面试技巧的指导,面对第七学期马上到来的招聘会有些力不从心,准备不是很充分。所以建议高校应从大一开始就对大学生进行职业生涯规划教育和指导,培养职业意识,同时开设一些专门性的就业指导课程,对学生在就业过程遇到的各种困惑进行有针对的指导,从而使高校对大学生的就业指导全程化、系统化、专业化。从入学开始培养,这样才能更好的提升大学毕业生的面试技巧和就业能力,更好地向用人单位展示自己的才华和特长,更好地全面培养和提升大学生的就业能力。

2.建立以市场为导向的培养模式,多样化的培养目标,打造复合型人才战略品牌。高校大学生就是高校培养出来的产品,产品能否满足市场的需要取决于产品的质量以及市场对产品的需求。高校要根据社会发展需求,以市场为导向,按需培养人才。首先,在专业设置中,高校要根据国家经济发展的需要增设热门专业,或者采取传统专业调整,或者对供大于求的专业可以考虑停止或减少招生。其次在课程体系中要不断推陈出新,与时俱进,根据社会发展的需要,加大实践应用和技能型课程的比例,增加选修课的数量,以拓宽学生的视野,从理论知识和应用能力上提高大学生的就业能力。第三高校就业指导机构要对每一届大学毕业生进行跟踪调查,包括毕业后的大学生在理论知识和技能上是否有竞争力,所学知识能否适应社会需要等等,及时反馈调查结果给高校教学、学生管理以及就业指导部门,从而进行专业设置、教学计划以及培养方案等的调整。

随着高校的不断扩招,我国高等教育已进入大众化阶段,高校的人才培养目标也要与时俱进,要培养学术型、创新型、应用型以及高素质的劳动者,以适应社会多样化的需要趋势。高校要把握社会规律,从实际出发,根据高校自身的资源优势、办学特色以及社会需求等制定培养目标和方案,打造自己的品牌和特色,培养复合型人才,而这将成为高校毕业生就业竞争的关键因素。

3.实现高校大学生就业指导个性化、专业化和全程化。面对90后高校毕业生,与80后有着某些共性的同时也具有鲜明时代特点的个性特征。他们的人生观、价值观和世界观多元化,思维方式多元化,习惯了“独生子”的衣食无忧的生活,对未来没有职业规划。面对当前企业多元化的人才需求,对高校毕业生的个性化指导非常必要。指导学生要对自己“能做什么,会做什么”做一个客观的评价分析,从而更清晰的认识自我,确定发展方向和目标,更好地选择适合自己的职业,才能更好地发挥自己的专长和潜能,做到人职匹配。

专业化指导就是培养学生一种职业意识、职业理想和职业道德,掌握职业知识,科学选择职业。目前高校的就业指导人员队伍需要更专业化,学历高层次化,还要经过专业培训,实施对学生一对一的辅导,学生更好地了解自己的职业能力以及职业爱好,然后根据社会需求和个人特点进行职业规划设计,确定个人的发展方向,选择适合自己的职业,最终实现人职匹配。

对高校毕业生的就业指导是一个系统的长期的过程,不能只在临毕业时才进行指导,而是应该在大学生入学后对其进行四年的指导进行规划。每一年的内容和目标要有所不同,大一时开展大学生理想成才教育,让学生了解所学专业及内容与将来所从事工作的关系,这是良好习惯养成阶段;大二时进行职业生涯规划指导,培养职业意识,按照社会需求打好理论基础,建立合理的知识结构,这是综合能力和素质提高阶段;大三时进行择业观教育,教育学生根据个人特点确定职业发展方向;大四时进行就业政策和形势的分析,进行面试和择业技巧与方法的专门指导,同时提供就业信息服务和心理辅导。以此构建大学四年分阶段、有目标的系统的就业能力指导模式。

(三)切实加强企业与高校的合作,转变用人观念,扩大人才需求。

企业与高校的合作,使高校的人才培养与企业用人需求紧密结合,积极参与高校的教学与管理,将就业指导融入教学、融入校园,同时要建立毕业生的实习基地,争取毕业生有更多机会去企业实习,更多机会接触企业,接触现场,增强毕业生的实践工作能力,从而更好促进高校人才培养的针对性。

目前有些企业为迎合社会需求,盲目引进人才,壮大企业科技实力,这样造成很多人才闲置,更不利于企业的长远发展。因此企业不能只看重学历,忽视了能力,要更新观念,重视人才的能力和发展潜力,要重视人才结构的合理性,按岗位需求吸纳人才,更好地做到人尽其才。我国的人才市场日益发展,人才政策日趋完善,我国的经济快速发展为企业引进人才创造了良好的条件,因此,用人单位要全面树立科学的人才发展观,充分利用高校充足的毕业生资源,进行知识和技术升级改造,扩大人才引进数量,扩大人才储备库,形成具有充足后劲的人才梯队。

随着国家的强大,经济的高速发展,多元文化使大学生的生活变得丰富多彩,一个大学生的就业问题承载着家庭和国家的期望。期待更多的学者投入到对于大学生就业的问题探究分析中,并从自身做起,不断提升自身的综合素质和职业操守,指导学生并和大学生一起为社会创造财富!

[1]王瑞,多元文化背景下大学生思想政治教育现状及建设研究[D].硕士论文,2013.

[2]陈丽,多元文化视野中的90后大学生生活方式教育初探[J].长沙大学学报,2009(4):31-34.

[3]关注大学生就业创业工作新常态,推动提升就业创业指导服务能力建设——全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心主任张凤有在全国高校毕业生就业统计工作部署暨就业指导中心主任联席会上的讲话[Z].2015(2):1-5.

[4]陈鉴.关于影响高校大学生就业因素及对策分析[J].思想理论教育导刊,2011(4):112-114.

[5]凌石德,凌淑瑜.论大学生择业观教育的载体建设[J].思想教育研究,2015(2):99-102.

[6]刘筠.大学生职业发展与就业指导课程建设问题研究[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版),2014(6):46-50.

[7]孔洁珺,王颖.中国高校就业创业教育溯源与释义[J].思想教育研究,2015(3):76-80.

G647.38

A

1007-9106(2017)04-0057-06

齐艳萍(1977—),女,辽宁科技大学讲师,研究领域为大学生就业;宋广强(1968—),男,辽宁科技大学副教授,研究领域为大学生就业。