东韵西语

——黄阿忠穿越中西艺术的意象结构

2017-04-10尚辉

尚 辉

西方现代语文与中国情韵意象的结合体。

《蓝色的海》,90厘米×120厘米,2013年

《坡》,15厘米×22厘米,2006年

中西融合无疑是20世纪以来中国美术变革与发展的主要命题,不论用西方写实绘画改良中国画,还是用西方现代主义对位中国写意方法,抑或用中国意象观照探索油画的中国风,这三种方式都共同构成了20世纪以来在中国土地上展开的西方绘画在中土传播并与中国画发生关系的基本模式。从徐悲鸿、刘海粟、林风眠等第一代中西贯通的典范,到吴冠中、朱乃正等第二代打通中西的大家,他们一只手从事油画艺术本土化的探求,另一只手进行中国画现代性的探索,他们的艺术理想是既画出中国味道的油画,也画出具有现代精神的中国画。因而,他们试图在创作方法上进行深度的勾联,在油画方面除了呈现空间中的造型与色彩等油彩语言的艺术魅力,也尝试把中国画的意象观照与意象表现转用到油画上;在中国画方面,则努力进行现代视觉元素的注入,既将书法性笔墨转化为媒介特质的水墨,也将视觉性的图式变化和传统的笔意墨蕴结合于一体。这种创作方法上深度勾联的艰难性,无疑是中西两种相异的文化品质的重新整合,它一方面要求探索者能够最大限度地精通与掌握油画与国画各不相同的本质属性,另一方面则是把每一代季艺术家所处的文化时代特征自然地融通此种创作方法的勾联中,从而体现中西融合不同时代的文化创造。黄阿忠正是一位从新时期成长起来的、力求在一个开放的语境下打通中西的探索者。

出生于1952年的黄阿忠幸运地在“文革”期间考入上海戏剧学院舞台美术系,这是“文革”期间恢复招生制度后招进的第一批工农兵大学生,也正是在这里,他接受了在当时来说是最为系统的西画教育。当然,设置在戏剧学院的舞台美术系,也许和其它美术院系在绘画教学结构与教学方法上拉开距离从而形成某些自己的教学特征。比如,对于场景设计在故事与人物还原中独特意义的充分认知与训练;比如,对于灯效与光效在特定空间的舞台上所具有的戏剧性追求等,这些或许都是让黄阿忠迷恋风景、并形成他日后油画风景大量使用色调变幻的一种潜质。处在后“文革”、意识形态解冻的初期,黄阿忠是上海极为活跃的一位青年画家。他是1979年在上海举办的“十二人画展”①的参展画家之一,那个比北京的“星星美展”都早的自发组织的同仁画展,无疑在那个思想解放运动的年代是具有启蒙意义的。而当年参展的12位画家不仅是当时上海美术界勇于走出创作禁区的弄潮儿,也是改革开放三十余年来不断惠泽上海美术走向当代的精神导师。黄阿忠当时出展的描写大海与水乡风景的《阳光》②等水粉画,已开始显示出远离教化意义的主题而追求具有印象主义光色变幻的生命表现的趋势。这或许也奠定了他以后所认定的语言的审美意义大于物象内涵、语言形色的视知觉有意味的“完型”关系,才是艺术探求的真谛——这样一个对于艺术重解与再构的思想。

受现代主义艺术思潮的影响,黄阿忠在整个八九十年代不仅从水粉画转入丙烯和油画,以其《春风小镇》入选1985年“前进中的中国青年美展”,而且逐渐开始的形色间有意味的“完型”结构自觉,也让他进行种种摆脱具象描绘的尝试。他从户外风景转向室内景物,并且压缩了物象的三维空间深度,努力将平视的立体物象转换为平视与俯视相结合的观物方法,在此种视觉转换中寻求隐藏在物象背后的几何形体的“有意味”关系,如《黑罐》《台上的壶》和《五朵小黄花》等。这些作品既受到毕加索、勃拉克的影响,也具有莫兰迪那种纯朴宁谧的诗意,当然更能让人感受到一个中国画家对于线与面之间关系的尽情玩味。作为布面油彩,他的这些油画倒不像毕加索、勃拉克原创立体主义那样色层轻浅,而是追求色层的厚重拙朴,许多色域因不同冷暖色相的反复覆盖、层层叠加而形成可以发声的色层质地,各色区的色相既在此过程中获得有质感的肌理,色区之间也因此种色层的丰富性而呈现自然多变的线条感。实际上,画家一方面是去概括物象,提纯“完型”性的单纯的平面,另一方面则是在此种再造的物象世界重新建立色域之间隐秘的结构关系,“线条”无疑是从此种三维空间转换为平面结构而衍生出来的一种东西,而不是许多人理解的简单的“边界”。也正是基于此种认知,黄阿忠从不在这些画面里简单地、随意地使用“线”,似乎一旦画出那样一道直白明晰的“线”,画面立刻也就失缺了某种物象的意蕴。

《圣托里尼落日》,布上油画,120厘米×50厘米,2013年

《白色的尖塔》,45厘米×45厘米,2017年

《乡村的教堂》15厘米×22厘米,2013年

空间物象的平面结构探求,无疑是黄阿忠有关绘画现代性研究的基础。它一方面表达的是艺术内在世界与内在精神的呈现必须回避现实物象的干扰,另一方面则表明艺术个性的凸显在于建立一个自己怎样认知的视知觉世界,这个视知觉世界有着自己的色彩偏好、有着自己如何拆解物象以及如何建立自己视觉秩序的方法。譬如,黄阿忠的这些重新建构的视知觉,就充满了暖黄色、冷翠色的意象,而不是冰冷的、绝对理性的视觉分析;他的许多画甚至于不惜大面积采用柠檬黄与橘红的反复叠压,像《静物·桌面》等,也有极冷的像碧玺翡翠那样的调子,如《绿意盎然》等。还譬如,在他重建的视知觉世界里,物象的浅表空间处理是最微妙的,介于平面与浅空间的物象存在着物象边缘的模糊性,他所玩味的有意味的“完型”结构也大量存在于这个区域。应该说,黄阿忠并不是简单地去处理画面的平面分割关系,也因此他比同代那些把现代语言简单归类于线面构成的画家要走得更加深远,也因此他始终能够在浅空间与平面之间组成的视知觉世界获得创作与创造的激情。在新世纪以来的那些静物组画中,他表现出既缜密严实又恣肆随意、既恢宏绚丽又恬淡优雅、既纠结繁琐又平和单纯的视知觉意象。在此,黄阿忠似乎又从立体主义对于客观物象的分析中挣脱出来,而进入中国绘画美学充满神秘意味的意象体系。

他的这种空间物象的平面结构,或许还可以用模糊之中的平面分割来描述。譬如,他画的室内人体也可以归结静物一类,但女性人体的光洁、圆转、优雅,则是他在结构重建中想表达的一种审美理想。模糊性是他处理女性人体空间感的一种方法,这种模糊性也最大限度地在浅空间里强化了女性裸体的温婉圆厚,而室内其他空间的处理依然像他的静物那样在简约的结构分析中重新建立画面的色彩关系与结构秩序。他的这些画作和纳比派的波纳尔虽有着几分神似,但绝不像波纳尔那样极尽丰繁斑斓,而是简约优雅,色域之间的线条仍然是他玩味却又不直接描写出来的元素,而是尽可能地在本是边界的地方呈现出丰富的模糊地带。应当说,黄阿忠的这些女性人体画作,既有着莫迪利阿尼简洁概括而又有些变形的结构,又有着林风眠彩墨人物优雅而又婉约的色调,还有着波纳尔奇特而又幽微的虚幻空间感。

《临窗》,116厘米×49厘米,2017年

黄阿忠的油画无疑是属于中国现代艺术体系的,和林风眠、吴大羽、吴冠中那些曾直接亲历欧美现代主义艺术崛起与兴盛的画家不同,黄阿忠的现代艺术是在中国本土进行的一种艺术蜕变,这也就决定了他的这种现代性更多地从本土出发、从自我认知的角度来展开。而这种自我认知与本土出发,一方面会自觉与不自觉地受到本土传统绘画观照方式的深刻影响与浸染,另一方面也常常让他从单纯的物象拆解与结构重建中回到现实情境的人文关怀,这就造成了他往往用西方现代语式呈现东方情韵的可能性。其实,这正是黄阿忠矻矻以求的艺术创作方式。

早在上世纪80年代,黄阿忠就对传统中国画产生了浓厚兴趣。其时,在“文革”时期被剥夺创作权利的、民国画坛耆宿在新时期之初纷纷复出,林风眠、刘海粟、朱屺瞻、关良等这些早年从事现代西画创作的画家,也同时画出一手笔墨氤氲的中国画,这不能说没有给予黄阿忠以深刻的震动,而吴湖帆、唐云、谢稚柳等人的传统中国画也对黄阿忠形成了巨大的吸引力。也就是在他逐步深入西方现代主义油画的研究之际,黄阿忠也开始了中国画的笔墨研习。富有意味的是1989年他入选第七届全国美展的作品《晨雾》,就是一幅国画荷花。这当然不是一幅传统形态的荷花,而是凸显了水墨的泼破渗化、氤氲沉着又同时显现出结构与块面的现代国画。这幅入选全国美展的中国画,既体现了其时画坛竭力推动中国画现代性转型的急迫性,也体现了黄阿忠将其对于现代视觉结构的追求转用于中国画的一种积极尝试。和他的油画对于空间与平面关系的探索一样,在他的那几片荷叶里并不是简单地进行平面分割,而是通过氤氲的水墨造成十分耐人寻味的浅空间,由此而在众多国画作品里脱颖而出。当然,他对水墨灵性与笔墨的理解也显示出某种过人之处,格调清雅而又玄幽。

《远眺外滩》,40厘米×50厘米,2017年

中国画《晨雾》或许也成为黄阿忠艺术创作经历的一个重要节点,至少,他从此并不会轻易放弃中国画的研习,而这种对中国画研修与日俱增的兴味并不是单纯地发生在黄阿忠的创作主体里,它会时常逸出并自然渗化到他的油画创作中,从而构成黄阿忠在现代主义油画创作体系里不断呈现中国意象的返回与东方情韵的叠加的审美现象。

譬如在新世纪以来他创作的老上海系列作品里,现代主义的平面化与立体结构是他区别于一般风景画具象再现的基础——平面化使这些作品更趋于简约与单纯,立体结构则让这些风景中的建筑更趋于整体和坚实,而笔触的粗拙浑厚、色层的反复覆盖,也更增添了直接画法的语言意蕴;但画面除了这些具有独立审美价值的现代艺术语言之外,也颇有几许画面情境的意象性——《黎明前夕》的普蓝色调,《有轨电车1940外滩》的米黄色调、《苏州河1935》的玫瑰色调和《外滩1940》群青色调等,这些画面整体色调的设置或许来自一个曾经接受舞台美术训练的画家对于光色营构情境的熟稔,或许更多的还是出于一个中国画家运用意象再造意境的一种本能。但不论怎样,黄阿忠上海滩系列作品所呈现的是在现代艺术语言之上进行的中国式诗史镜象的反射,是西方现代语言加上中国情韵意象的结合体。惟其如此,他才赋予了他的这些现代艺术语言的画作以深沉的人文情怀,而区别于他的那些对于物象内部结构探索而形成超验审美体验的静物画。

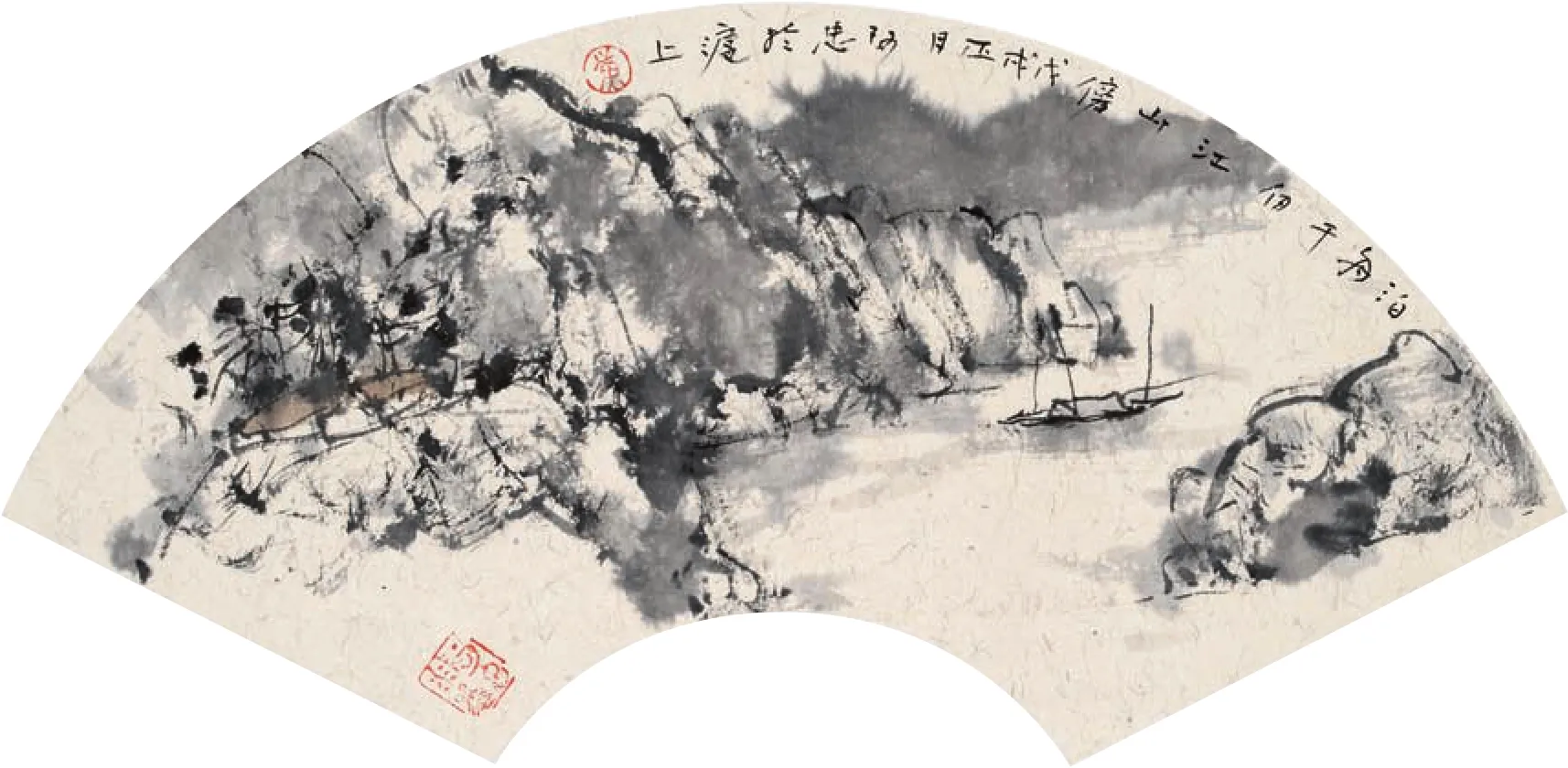

《泊舟》,∮58cm

上海外滩的万国建筑,其实是黄阿忠有关现代空间与平面结构研究的扩大化,他从这些花岗岩砌筑的建筑里找到了同样可以转化为某种内在结构关系的承载体。寻着这种思路,他也特别喜爱寻访欧洲的城市街景,并从那些真正的欧洲古典建筑里拓展他的结构主义表现,只不过,在这些寻访欧洲文明的油画或固体油画作品里并不完全抛弃具象呈现罢了。譬如,《蓝色的海》《克洛姆罗夫》和《窗》等都通过近前的门窗或墙体形成画面整体的结构关系,具象的教堂建筑群只是此种大结构体的补充。当然,画面的精彩之处依然在于画家如何处理这种大结构中的浅空间与平面分割的微妙性,而不在简单直白地呈现他的分析。还譬如,《巴黎小景》《斜阳》和《爱琴海》等则完全把街道建筑作为室内静物来画,各种立方体建筑盒子在画面里成为浅空间或完全平面化的结构关系,而画家玩味的则是这些色域的奇特组合与其边缘形成的隐性的边线。当画家把这种空间物象与平面分割转用于表现江南民居时,也同样收获了简约结构内的丰富而奇幻的色域变奏,如《晨曦》《雪》等,西语东韵在此显现了神奇的艺术魅力。

黄阿忠的中国画自《晨雾》以来,从未歇手停笔。荷花依然是他喜爱表现的一种题材,他将氤氲柔靡的宿墨构织出纵横捭阖的空间结构,从而形成了新异的视觉体验。他画上海外滩系列或江南粉墙黛瓦,同样沿袭了他对于物象内部结构的敏感性,并赋予它们以简约、整体、明快的现代视觉图式。不过,中国画的审美主体依然体现在对书法性笔墨的追求上,所谓境界并非外在的图式结构,而是在平、留、圆、重、变的笔法修为中凸显自己洒脱并不轻率、飘逸并不浮滑的笔墨个性。于此,黄阿忠曾反复研习、揣摩和参悟玄宰、石涛和八大一路的笔法墨旨,求其笔线的骨力劲健,他的那些水墨并非流行的缺乏笔意的媒材水墨,而是既有宿墨的阴郁沉滞,也有尖毫的爽利劲挺,从而在其简约整体的结构图式中注入传统笔墨的意蕴与境界。

《早上七点的太阳》,60厘米×80厘米,2018年

相对于刘海粟、林风眠、吴大羽、吴冠中的油画,黄阿忠的油画具有更为明确的立体主义的结构性特质,他也更深入地探求了物象内部从空间到平面的某种结构关系,但这种结构最终表现的并不仅仅是分析与拆解,而是分析与拆解之后重新建立起来的具有浓郁东方色彩的意象。因而,意象的结构成为黄阿忠油画艺术的创作方法与风格特征。相对于刘海粟的泼墨泼彩、林风眠的彩墨和吴冠中的水墨,黄阿忠的国画虽没有海粟的豪放霸悍,却比林风眠、吴冠中更接近中国画的笔墨本源,他试图用爽利劲挺的线条和渗化沉滞的宿墨来演绎那些隐秘的“完型”结构,是另一种样态的西语东韵。

东韵西语,或许可以概括为黄阿忠的总体艺术创作特征。所谓西语,就是他对西方现代绘画的造型、空间、色调与结构等这些绘画性要素的深刻洞明,他的油画与水墨最引人入胜的往往不是具象描绘,而是对那些隐藏在物象背后的神秘结构与调性关系的揭示;所谓东韵,就是他并不是止于结构分析与调性变奏,而是以意象统领这些分析性的现代视觉图式,并以此营造意境、显现诗性、写意精神。意象结构正是穿越黄阿忠中西绘画并形成其东韵西语艺术个性的灵魂。

注释:

①1979年2月,在上海黄浦区少年宫举办“十二人画展”,展出了孔柏基、陈钧德、徐思基、罗步臻、王健尔、钱培琛、陈巨源、陈巨洪、郭润林、沈天万、韩柏友、黄阿忠共十二位画家的一百五十余幅作品。见朱朴《探索创新,必须从生活出发——评上海“十二人画展”》,《美术》1979年第5期。

②见《美术》1979年第5期彩页。