重构农业激励约束机制、激发内生发展动力,助力现代农业发展

2017-04-06兰明昊涂圣伟

兰明昊,涂圣伟

(中华人民共和国国家发展和改革委员会国民经济综合司,北京 100824)

重构农业激励约束机制、激发内生发展动力,助力现代农业发展

兰明昊,涂圣伟

(中华人民共和国国家发展和改革委员会国民经济综合司,北京 100824)

目前,我国正处在传统农业向现代农业转型的关键阶段,既需要加大投入,更需要优化制度安排。基于农业生产力和生产关系相匹配的角度,将粮食产量这一显性可考察指标作为农业发展情况的综合评价,与不同阶段农业领域政策沿革结合起来动态分析。研究认为农业发展进程中有效激励约束非常重要,特别是资源禀赋条件决定我国难以自发成长为现代农业的情况下,通过明确激励约束理顺动力机制尤为关键。但目前老的激励约束机制渐渐失效、市场化新机制尚未发挥实质性作用,农业发展激励约束机制出现断档。深层次原因是我国农业发展的激励约束主要由政府从外部施加,内生发展动力不足,这导致出现行为短期化和责任外部化等趋势性隐忧,发展缺乏自发性和持续性。在现代农业建设过程中政府必须有所作为,但更要有限作为、有效作为,关键是激发农业内生发展动力。国家需梳理整合现有政策激励,深化改革构建市场化新激励,助力现代农业早日实现。

现代农业;激励约束机制;内生发展动力;市场机制;农业领域改革

传统农业向现代农业转型是一个国家和地区经济社会发展到一定阶段的必然要求和必经途径[1]。在现代农业诸多推动力量中,既有良种、先进农技农艺、农业机械化的普及等生产力要素“硬条件”,也有国家施加在农业生产及相关领域的一系列政策构成的“软环境”。从当前我国农业发展情况来看,相对于生产力要素的快速进步,制度安排“软环境”能否形成有效激烈约束、凝聚现代农业发展的合力是第一重要因素[2]。这既需要政府及社会各方面从外部对农业发展提供资金、技术、市场等支持,更需要激发农业的内生发展动力。对农业现代化的内生动力机制进行研究,具有较强的现实意义。

目前学界对农业政策的讨论较多,不少学者对涉农补贴、政策性收购、技术推广、扶贫脱贫等主要农业政策进行定性分析,还有一些研究从定量角度对一些具体政策的效果进行了评价,并提出许多有益建议。综合来看,多数成果是考察某一项或某几项政策本身效果,对不同领域政策之间促进、协同、掣肘、抵消等相互作用,以及整个农业政策体系综合性效果的讨论不多。本文从最基本的农业生产力和生产关系相匹配的角度入手,选择不同时期粮食产量这一显性可考察指标作为农业发展情况的反映,同时将是否形成有效激励约束作为评价当时农业政策的标准,将二者结合起来进行动态考察,一方面说明有效激励约束对农业发展重要性,同时指出当前我国农业发展的激励约束又出现断档,出现偏离现代农业发展方向的一些问题。针对这些问题,本文尝试从明确战略导向、深化制度改革、优化政策设计等角度,提出重构我国农业激励约束机制的一些意见建议。

1 现代农业发展进程中有效激励约束的重要性

农业发展总是与激励约束机制密切相关,一般以“稳定—激励—发展—稳定”的规律循环发展,每一次循环产生一次飞跃。这是生产力和生产关系的互相作用在农业发展领域的具体表现。现代农业作为我国农业发展的主要目标,是农业更高水平发展阶段,与之相匹配的激励约束机制层次更高、需要更加精细和周密的政策设计。

图1 建国以来我国粮食生产与政策匹配情况(1949-2015)Fig. 1 Matching status of grain production and policy in China (1949-2015)

1.1 从发展历程看,激励约束明确时促进农业发展、模糊时干扰农业发展

在最初阶段,农业具有“搞好吃饱穿暖、搞不好忍饥受冻”的天然激励约束,这种强激励和强约束不但能够促进农业自发发展,还可以承担公粮、税费、摊派等各种附加,因此建国后相当长时间里,农业迅速发展。

上世纪50年代,人民公社、大跃进等过于超前的农业集体化行动,人为弱化了农业发展的激励约束,农业生产随之出现倒退,1956-1961年粮食产量由1 928亿kg下滑至1 185亿kg(图1)、降幅三分之一。这其中既有三年自然灾害因素,但最主要原因是“大锅饭”等制度安排弱化了农业生产内部激励约束,侵蚀集体生产组织劳动生产效率[3]。

1978年家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制确立,包产到户等新的制度安排一步到位明确了农业生产的激励和约束,极大鼓舞了广大农业生产者的积极性,1978-1983年全国粮食产量由3 000亿kg左右大幅提高至3 875亿kg(图1)、年均增速达5%,远高于建国以来3.6%的平均增速,人的积极因素再次凸显。

新世纪以来,温饱问题基本解决,“搞好吃饱穿暖、搞不好忍饥受冻”的天然激励约束机制失去作用,工业化城镇化快速发展使务农不再是农民主要收入来源,客观上对农业发展形成外部负向“激励”,弃农务工成为理性选择,同一时期(2000-2003年)粮食产量从5 000亿kg滑落至4 800亿kg左右。

针对这种情况,国家及时扭转政策导向,确定工业反哺农业、城市支持乡村的方针,做出取消农业税、发放农业补贴、实行小麦稻谷最低收购价等重大政策调整,及时修补完善了激励约束机制,促进我国农业又上一个大台阶,2003年以来我国粮食产量“十二连增”是有力表现(图1)。

1.2 从现实条件看,我国农业难以自发成长为现代农业

从资源约束看,与美国、巴西、澳大利亚等农业条件优势国家相比,我国耕地、水等资源不足、时空不均、利用程度已近极限[4]。即便这样,为数不多的资源还需在庞大数量的农业劳动者之间分配。按照第二次土地普查及最新水资源普查结果,我国目前人均耕地不足0.1 hm2、不到世界平均水平的一半,人均水资源量2 040 m3、不及世界平均水平的三分之一,且正在面临日益严重的污染威胁。从基础支撑条件看,我国农业基础设施建设严重滞后,中低产田占比高,多数地区农田水利设施条件差,抵御灾害天气冲击能力低下;农业科技含量仍然不高,农技推广体系涣散。

从制度安排看,现代农业所需要的长期投入、资源保护、科技支撑、市场培育等方面的制度还不完善。以上分析表明,近年来我国粮食连年增产、农民收入连年快速增加,但发展的“形”好“势”未必好——“形好”的本质是良种、机械化等先进生产力因素的自然显效,“势不好”是指资源约束、外部支撑、要素安排等并没有实质性改善。因此,我国农业沿着自发发展的道路走下去,没有成为现代农业的可能。需要国家全面长远规划、明确激励约束,尽早走上现代农业道路并持续发力。

1.3 从发展需要看,现代农业需明确激励约束、激发内生动力

目前学界观点普遍认为,现代农业是从基础设施、农业科技、市场体系等多方面全链条改造提升传统农业,这个过程离不开政府及社会各方面的保护和支持。但越来越多的情况表明,仅靠外部支援发展不了现代农业。相对于外部施加的帮助和支援,农业内生发展动力更加重要。

从现实角度看,从事农业生产的农民和当地政府组织等农业发展主体最知道本地农业发展需要什么,怎么做效率最高,这符合外部施加的动力效率低于内生动力的一般规律。从长远来看,政府的财力和精力也不可能完全负担起现代农业发展所需要的长期投入和大量微观事务。因此,科学界定政府责任和行为边界,着力激发农业内生动力,将一些问题和成本化解在农业内部,内外共同发力才是促进现代农业发展的正确路径。

2 我国目前农业激励约束机制断档及影响

实践发展越快,完善理论和制度的必要性和紧迫性就越强。近年来农业生产的快速发展,更加凸显出我国农业领域制度建设滞后的问题。其最直接的表现是农业激励约束机制出现断档,旧的激励约束机制渐渐失效、新的尚未发挥作用,农业发展流于自发,出现发展责任外部化和农业行为短期化等问题。

2.1 现阶段我国农业发展激励约束旧力已懈,但新力未生

2.1.1 老的激励约束机制渐渐失效 一是农业支持保护政策的激励作用正在减弱。农业补贴标准偏低且未能与生产成本同步调整,2015年种粮直补、农资综合补贴和良种补贴合计约1 500元/hm2左右,占农民人均纯收入比重约2%,对调动农民种粮积极性作用微乎其微;随着国内外价差拉大,价格补贴政策也陷入两难。

二是双层经营体制“分”的激励效果发挥殆尽、“统”的约束作用流于形式。体制建立之初“统”向“分”并在实际执行中向“分”适度倾斜,符合改革开放之初“放开搞活”的制度变革要求和当时相对低下的小农生产力水平。如今良种、机械化、专业化统防统治等规模化先进生产要素已取代小农生产要素,农民外出打工等非农收入已遥遥领先于农业经营收入,农业增产和农民增收在目标和途径上逐渐偏离[5],继续向“分”的方向挖掘激励农民改进农业生产已无路可走。同时,“统”的约束过度弱化,村集体经济组织空心化已成为普遍现象,村集体已没有能力、没有意愿组织农业生产、施加有效约束。

三是道德标准、价值观等传统激励约束日渐式微,勤劳俭朴等传统美德已没有实质性激励举措和效果,村民自治等新组织方式仍在各地摸索阶段,乡村治理正陷入空白。

2.1.2 市场方式的激励约束机制尚未发挥实质性作用 市场经济条件下,农业发展的激励机制由市场机制本身提供,具体表现形式是农业生产环节的规模经营、农产品贸易流通环节优胜劣汰等带来的低成本、高价格等激励,以及市场经济所必须的法治条件、公众监督等环境约束。但目前来看,我国农业生产资料端和产品端市场化均不具备市场激励约束的条件。土地经营规模远未达到能自然产生经济效益的规模[6-7],农产品流通还没有体现质优价高的市场特征,与市场经济相匹配的法治环境、契约精神、信用体系也远未建立。特别是在各方面已经形成农业弱质产业、农民弱势群体的舆论氛围下,农民集体背德行为屡见不鲜,有法不依、执法不严问题尤为突出。

2.2 激励约束“空档期”出现偏离现代农业发展方向

2.2.1 农业发展责任外部化 一是粮食安全责任国家化。目前“种粮吃亏”已经在主产区地方政府和农民群体中形成普遍共识。尽管无农不稳、无工不富,但从各方面利益关切角度分析,稳定是国家的、富裕才是农民自己或主产区地方政府的,务农种粮是为国家做贡献,与农民本人或本地发展却没有直接好处[8]。

二是农业投入经营国家化。一些地区特别是农业主产区对国家投入的依赖不断加重,不但农业科技普及推广、基础设施建设维护等要求国家补助,不少地方还要求良种也由国家承担,甚至一喷三防、耕地深耕深松、粮食收储烘干等具体生产环节的费用和成本也要求国家负担。

2.2.2 农业行为短期化 一是农业副业化,在新型城镇化快速推进、农村劳动力大量转移到城镇的情况下,不少农民放弃商品粮生产,粗放经营或只种口粮,投工投劳越来越少,农户储粮也大幅减少。

二是土地流转短期化,在农村土地制度改革步履维艰的背景下,土地托管、土地合作社、联耕联种联收等规模经营方式是过渡性质,稳定性较差,农民特别是新型农业经营主体对政策预期不明,不敢签订长期合同。据了解,目前土地流转合同平均流转年限仅为2-3年,不少甚至一年一签,新型农业经营主体无法在如此短的期限内进行道路、农田水利、配套设施、土壤改良等必要的长期投资,制约了农业生产条件的改善。

三是污水浇地、三聚氰胺牛奶、瘦肉精等极端短视行为,也是短期化行为的集中体现[9]。

3 发展现代农业激励约束机制断档的影响因素分析

反思国家对农业投入越来越多、但激励效果越来越弱的原因,有我国农业发展历史惯性、农业负担重等客观因素限制,但更与政策等激励资源没有用到关键点上有关,其深层次的原因则是农业关键领域改革的滞后以及政府定位和政策设计的不协调。

3.1 历史和现实条件限制

从历史角度分析,我国存在工业和城镇优先发展的路径依赖,这是保证我国经济发展快速起步并在较长历史时期保持高速增长的重大战略抉择。现阶段以及今后相当长时间内工业和城镇仍将是资源流向及社会关注的重点,收入、社保、发展机会等方面城乡绝对差距仍将拉大,农业农村仍将处于弱势地位。

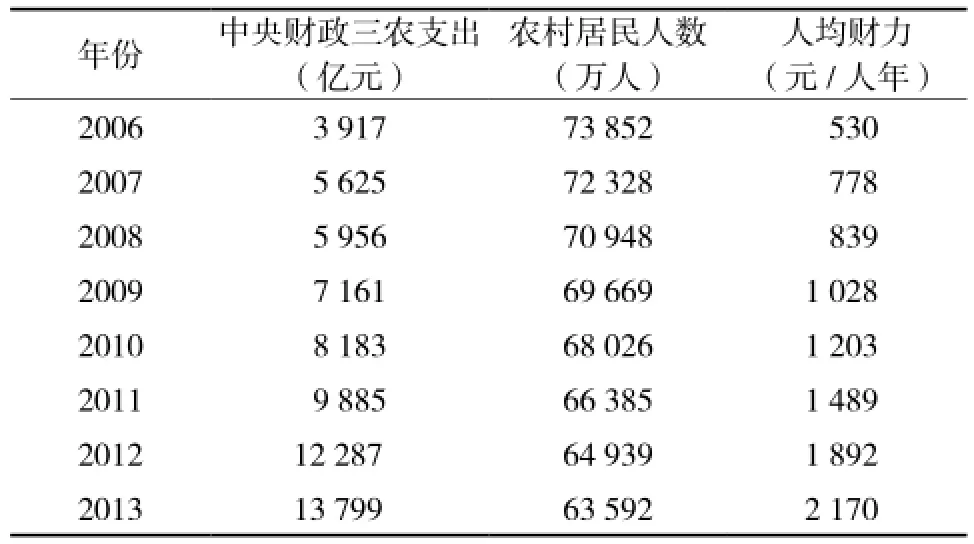

从现实条件分析,一方面,农民数量巨大导致无力实施足够激励,2006年以来国家对“三农”投入从不到4 000亿元快速增加到近1.4万亿元,年度增速保持在20%以上,占国家可用财力的比重已然不低,但在6亿多农村居民的庞大基数下,人均财力仅为2 000元左右(表1)。另一方面,农民普遍处在社会架构的底层,拥有财产少、社会地位低,无力承担罚款、没收财物等成本,导致无法实施有效约束,强制执行只能导致农民回到一无所有的赤贫状态,又违背了发展初衷。

表1 中央财政“三农”投入总量和人均强度(2006-2013)Table 1 Central Government total agricultural inputs and per capita level (2006-2013)

3.2 政策发力方向和重点与农业发展所需激励方向出现错位

农民是“三农”问题的核心,发展现代农业必须实现农民群体的“换代升级”[10]。传统经营主体因数量巨大、条件较差等,不具备有效激励的可行性,政府投入再多精力和财力也难以取得效果,反而空耗大量激励资源,甚至反过来提高发展现代农业和推进新型城镇化的机会成本。例如,农业补贴按承包地面积发放,客观上鼓励了传统经营主体低效率保有承包地,反而对土地流转这一必然趋势形成负激励。同时,符合发展方向的新型经营主体没有得到有效聚焦,农地等关键领域改革滞后、政府支持内容没有从新型经营主体实际需求出发、支持方式从外部生硬施加等,没有真正激发新型经营主体投身农业的积极性。两方面原因共同导致农业旧激励消退和新激励断档,也使得农业渐渐丧失作为一个产业应有的功能和吸引力。

以上分析表明,新型农业经营主体而非全体农民是现代农业发展的主体,把有限的激励资源向新型农业经营主体进一步聚焦,同时适度采取措施弱化对传统小农的激励,是提高农业政策有效性的题中应有之意。

3.3 政府定位和政策导向存在偏差,不同领域政策协同性有待加强

农业是基础,更是第一产业。现代农业作为传统农业的升级版本,更不能脱离上下游市场孤立存在、封闭运行,而且现代农业本身也具有较强的市场适应性和竞争力。因此,发展现代农业不能由国家用各项政策“供起来”,而必须真正作为一个产业发展起来。但现实操作中政策角色“越位与缺位并存”[11-15],一是政府在具体环节包揽太多。从涉及领域看,政府应在外部环境、基础研究、资源保护、市场行为、贸易秩序等基础条件和重要节点有效提供公共产品,而不是事必躬亲,承担起具体环节和工作;从政策性质看,价格补贴、农资购买、直接补贴等政策具有临时性质,用于解决一定阶段的突出问题,不适宜作为永久性政策长期使用。

二是政策目标过于多元。单纯促进粮食生产、降低农资成本、解决粮食卖难的政策被附加了增加农民收入等功能,既无法体现清晰导向,在需要进行正常调整时被舆论和其他政策目标绑架,而错过调整窗口。

三是政策间缺少统筹和协调,现阶段各个领域的政策体系均在不断健全和完善,但互相之间没有分清层次,没有分清阶段,没有分清边界,核心关键目标地位不突出,新型城镇化撤村并乡与新农村建设之间、耕地保护和新型农业经营主体建设配套设施之间还有大量统筹工作等[16-17]。

4 重构我国农业激励约束机制,助力现代农业实现

通过上述分析得出结论,发展现代农业,政府必须有所作为,但更要有限作为、有效作为,关键是激发农业内生发展动力[18-19]。重构现代农业激励约束机制,要与市场经济内在规律相适应,与新型工业化、新型城镇化大环境相契合,通过整合政策和制度,将激励效果显性化,将成本约束内部化,形成鼓励长效行为的环境。

4.1 通过改革释放制度激励

进一步明晰改革是改革、保障是保障“两条腿”走路的思路,尽快在土地制度等农村关键改革方面迈出实质性步伐[20],为基于分工和专业化的农业内生增长创造空间。

一是加快农村土地制度改革试点探索,增加试点地区,丰富试点内容,并尽快总结成功经验和典型做法向有条件的地区推广。

二是探索土地经营权跨承包期流转的有效实现方式,参照农业长期投资回收期,制定土地流转合同最低年限,切实打消新型农业经营主体长期投资的顾虑,激发生产经营活力。

三是要重点保障好土地流出方农民利益,探索引入二次结算、固定+浮动等风险利益分担分配方式,在相对固定的流转费用基础上,根据当年情况进行二次结算,保证流出土地农民可分享土地规模经营的红利。

4.2 通过梳理整合政策激励

对现有政策划分层次,明确导向,理清边界,形成简便高效、清晰易懂的政策框架,从而明确激励目标,集中激励资源、聚焦激励效果,增强目标群体获得感。

一是进一步探索“绿箱”补贴实现形式,在农业“三项补贴”改革全面推开的基础上,继续对种类繁多的农业资金进行整合归并,将高产创建、测土配方施肥、病虫害防控和稳产增产关键技术补助等可整合为技术性补贴,政策目标是推广先进适用农业技术。

二是突出保障重点,将农业农村领域存量补贴资金等政策资源进一步聚焦新型农业经营主体,研究对新型农业经营主体在农技应用、市场开拓、社会化服务、融资、农业保险等方面的具体政策。

4.3 有保有压明确战略导向

现阶段协调推进农业现代化和新型城镇化是重要任务。城镇化直接影响未来人口分布、经济布局、社会结构,是全方位、基础性的重大结构变化,也是促进农业现代化的重要条件,既面临难得的历史机遇,又要选择合适的政策着力点。

一是进一步明确政策方向,在保持农业农村领域现有政策力度的同时,加快建成城镇就业安置、社会兜底、住房保障安全网,弱化农村激励,强化城镇化激励,有“推”有“拉”,顺应城镇化大方向。

二是瞄准目标人群,农村转移劳动力及新市民处于身份转换阶段,将其作为政策目标群体重点保障,既符合“工业反哺农业、城市支持乡村”的补偿逻辑,又符合新型城镇化的发展需要。可探索通过一次性经济补助、政府担保首付贷款、贷款贴息等方式,对新市民进城购房给予适当“超市民待遇”。

三是建立政策一致性评价机制,在财政、农业、水利、社保、扶贫等相关领域重大政策出台前进行综合统筹,保持各领域政策服从于国家战略。

4.4 促进市场经济激励约束显效

推动粮食流通体制改革从实质上回归市场化方向,消化前期过于超前政策对市场扭曲作用,避免政策相互矛盾对农业、农民造成损害。

一是加快推进粮食等重要农产品收储制度改革,逐渐退出临时收储等对市场机制扭曲作用大的政策,加快推进剥离粮食政策性收购政策所承担的增加农民收入和社会保障等附加目标,进一步明确防卖难、保基本收益的政策目标。

二是通过允许粮食流通和深加工企业参与政策性收购、提高相关产品出口退税率等支持其渡过难关、发展壮大,恢复市场功能。

三是充分发挥地名、山名、桥名、水库名等冠名权这一国家特有且低成本资源,激励民间力量投资建设水库、桥梁、枢纽、河道等。强化市场约束和法制约束,健全社会信用体系,尽快覆盖至全国并扩充功能。全面落实依法治国战略,严肃法律权威地位。

[1] 西奥多·W·舒尔茨. 改造传统农业[M]. 梁小民, 译. 北京:商务印书馆, 1999.

Theodore W Schultz. Reconstructing Traditional Agriculture[M]. Liang X M, translation. Beijing: Commercial Press, 1999.

[2] 刘西涛, 王炜. 中国发展现代农业的政策激励机理与影响途径研究[J]. 学术交流, 2012(11): 91-94.

Liu X T, Wang W. Studying the policy stimulation mechanism and influence approach in China’s development of modern agriculture[J]. Academic Exchange, 2012(11): 91-94.

[3] 张威. 信息、承诺与激励——理解中国农业生产激励变迁中的国家角色[J]. 财经研究, 2007(5): 4-17.

Zhang W. Information, commitment and incentives: Understanding the effect of government policy on production incentives in rural China[J]. Journal of Finance and Economics, 2007(5): 4-17.

[4] 王锋. 制度变迁与我国农业现代化的实现[J]. 经济学家, 2015(7): 65-71.

Wang F. The realization of policy-system-change and agricultural modernization in China[J]. Economist, 2015(7): 65-71.

[5] 张车伟, 赵文. 破解农业生产激励下降困局[J]. 中国农村科技, 2013(3): 34-37.

Zhang C W, Zhao W. To crack the dilemma of agricultural production incentives[J]. China Rural Science & Technology, 2013(3): 34-37.

[6] 杨德敏. 政府在农业结构调整中的经济职责[J]. 江西广播电视大学学报, 2007(2): 11-13.

Yang D M, Economic responsibilities of government in the regulation of agricultural structure[J]. Journal of Jiangxi Radio & TV University, 2007(2): 11-13.

[7] 周文娟. 浅谈农村土地改革与农业现代化[J]. 现代化农业, 2015(8): 45.

Zhou W J, On rural land reform and agricultural modernization [J]. Modernizing Agricultural, 2015(8): 45.

[8] 龚为纲, 黄娜群. 农业转型过程中的政府与市场——当代中国农业转型过程中的动力机制分析[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2016, 16(2): 73-83.

Gong W G, Huang N Q. Market and state in the agrarian change: An analysis of dynamics of agrarian change in contemporary China[J]. Journal of Nanjing Agricultural University (Social Sciences Edition), 2016, 16(2): 73-83.

[9] 温铁军, 张俊娜, 杜洁. 农业现代化的发展路径与方向问题[J].中国延安干部学院学报, 2015(3): 105-110.

Wen T J, Zhang J N, Du J. On rural land reform and agricultural modernization[J]. Journal of China Executive Leadership Academy Yan’an, 2015(3): 105-110.

[10] 罗迈钦. 现代农业发展背景下的经验农民向知识农民转型研究[J]. 农业现代化研究, 2014, 35(3): 323-325.

Luo M Q. Research on transition of experience farmers to knowledge farmer in agriculture modernization process in China[J]. Research of Agricultural Modernization, 2014, 35(3): 323-325.

[11] 丁谦, 曾庆均. 城乡统筹、农业现代化与农业的内生增长[J].经济问题, 2010(4): 85-87.

Ding Q, Zeng Q J. Urban-rural planning, agriculture modernization and agricultural endogenous growth[J]. On Economic Problems, 2010(4): 85-87.

[12] 张岩松. 农业现代化与财政支农政策[J]. 当代农村财经, 2015(7): 15-17.

Zhang Y S. Agricultural modernization and policy of financial support for agriculture[J]. Contemporary Rural Finance and Economics, 2015(7): 15-17.

[13] 黄永红, 张红. 我国农业结构调整中的政府失效分析[J]. 乡镇经济, 2009(2): 38-41.

Huang Y H, Zhang H. Analysis on governmental malfunction in the adjustment of agricultural structure in China[J]. Rural Economy, 2009(2): 38-41.

[14] 杨培源. 现代农业功能拓展中的政府责任[J]. 国土与自然资源研究, 2009(2): 54-55.

Yang P Y. The responsibility in extending function of modern agriculture of government[J]. Territory & Natural Resources Study, 2009(4): 54-55.

[15] 朱剑锋. 政府在农业农村社会发展中的责任界定[J]. 农业经济问题, 2004(11): 69-71.

Zhu J F. Responsibility of government in the development of agriculture and rural society[J]. Issues of Agricultural Economy, 2004(11): 69-71.

[16] 郁建兴, 高翔. 农业农村发展中的政府与市场、社会: 一个分析框架[J]. 中国社会科学, 2009(6): 89-103.

Yu J X, Gao X. The relationship between government, marketand society in the course of China’s agricultural and rural development—An analytical framework[J]. Social Sciences in China, 2009(6): 89-103.

[17] 张林, 冉光和, 郑强. 农业现代化与工业化、信息化、城镇化的耦合协调发展研究[J]. 农村经济, 2015(8): 92-93.

Zhang L, Ran G H, Zheng Q. Study on the coordinated development of agricultural modernization and industrialization, informatization and urbanization[J]. Rural Economy, 2015(8): 92-93.

[18] 李滋睿, 屈冬玉. 现代农业发展模式与政策需求分析[J]. 农业经济问题, 2007(9): 25-29.

Li Z R, Qu D Y. Study on the development pattern of modern agriculture and governmental function[J]. Issues in Agricultural Economy, 2007(9): 25-29.

[19] 赵雪峰. 论中国农业现代化中的政府作用[J]. 经济研究导刊, 2008, 32(13): 35-36.

Zhao X F. On the government’s role in China’s agricultural modernization[J]. Economic Research Guide, 2008, 32(13): 35-36.

[20] 张云霞. 农地规模化经营的内部动力研究——兼谈我国农地规模化经营的实现途径[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2012(4): 101-104.

Zhang Y X, Research on internal driving force for the scale operation of agricultural land—Also on China’s agricultural land means to achieve large-scale operation[J]. Journal of Social Science of Hunan Normal University, 2012(4): 101-104.

(责任编辑:童成立)

Reconstruct agricultural incentive and restraint mechanism to stimulate endogenous motivation and to boost the development of modern agriculture

LAN Ming-hao, TU Sheng-wei

(Department of National Economy, National Development and Reform Commission, Beijing 100824, China)

Currently, China is in a critical stage of transforming traditional agriculture to modern agriculture. In this stage, the Government need not only to increase investment, but also to optimize policy arrangement. From the perspectives of agriculture productivity and production relations, this paper chose grain output as a measurable index of agriculture development, and conduct dynamic analysis in the course of agriculture policy evolution. Effective incentives and restraints are very important, especially in the case that our country’s resource and environment endowment have restricted spontaneous growth to modern agriculture. But now the old incentive and restraint mechanism gradually becomes invalid, while market-oriented mechanism has not yet played a substantial role, our current incentive and restraint mechanism appears to be inconsecutive. The reason is that existing agricultural incentives and restraints are mainly implemented by the Government and lacks of endogenous motivation. This situation leads to two negative trends: short-term-behaviors and external-responsibility. The Government should limit the direct involvement in it but form some effective support policies, and help rebuild the agricultural incentive and restraint mechanism to stimulate endogenous motivation. In order to reach the target, the Government should classify and integrate existing policy incentives, deepen agricultural reform to accelerate the construction of market-oriented incentive and restraint mechanism, and accelerate the realization of modern agriculture.

modern agriculture; incentive and restraint mechanism; endogenous development motivation; market mechanism; agricultural reform

LAN Ming-hao, E-mail: lanmh@ndrc.gov.cn.

F320.1

A

1000-0275(2017)01-0053-07

10.13872/j.1000-0275.2016.0136

兰明昊, 涂圣伟. 重构农业激励约束机制、激发内生发展动力,助力现代农业发展[J]. 农业现代化研究, 2017, 38(1): 53-59.

Lan M H, Tu S W. Reconstruct agricultural incentive and restraint mechanism to stimulate endogenous motivation and to boost the development of modern agriculture[J]. Research of Agricultural Modernization, 2017, 38(1): 53-59.

国家社会科学基金重点项目(13AZD003)。

兰明昊(1986-),男,山东枣庄人,硕士,主要从事宏观经济政策研究,E-mail: lanmh@ndrc.gov.cn;涂圣伟(1982-),男,湖北洪湖人,博士,副研究员,主要从事农业经济管理研究,E-mail: shengweitu@163.com。

2016-08-18,接受日期:2016-11-25

Foundation item: National Social Science Foundation of China (13AZD003).

Received 18 August, 2016; Accepted 25 November, 2016