尉天聪台湾文学燃灯者

2017-04-06邓郁

邓郁

1950到70年代,是台湾文学艺术最好的时期。他为那个逝去的时代,留下了一幅重要画像

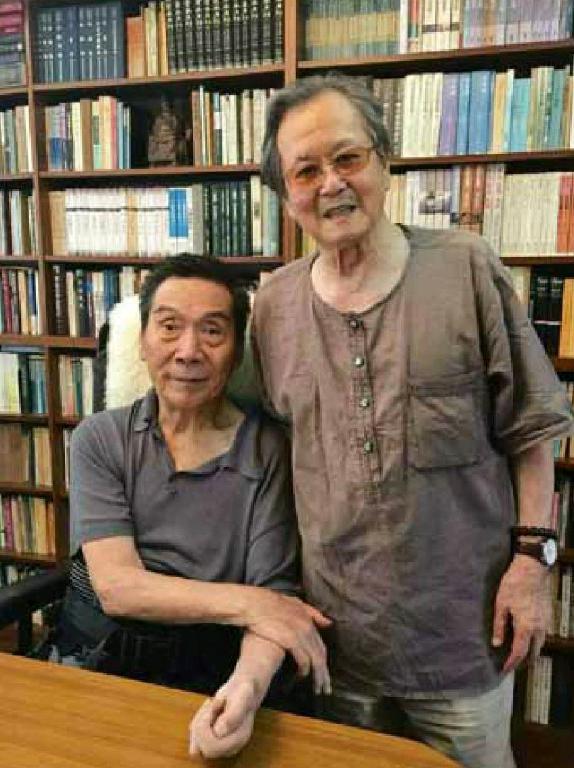

2014年夏天,尉天聪出了一场车祸,颈椎神经受损,如今只能坐卧休养。但一说到曾经的文学同人时光,他依然滔滔不绝地讲了两个小时,声音洪亮:“过瘾,真过瘾。”

《回首我们的时代》,原本是尉天聪2007年在台湾印刻文学杂志上写的12篇专栏,从台静农开始,到陈映真作结。后来扩充为对二十多位战后台湾文艺大家的回顾,“1950到1970年代,是台湾文学艺术最好的时期。我写的这些人,都有程度不一样的理想主义和浪漫主义。我觉得我很幸运。”

这些年,书中人相继离世。尉天聪的好友、印刻文学杂志前编辑总监季季认为,这本书是为那个逝去的时代,留下一幅很重要的画像。尉天聪的儿子尉任之说,父亲因车祸变成半残老人,又见到那么多文坛长辈、同辈乃至晚辈的故去,“对于自己还能好好活下来,他也感慨万千。这是一本悼亡之书,也是一支复杂的安魂曲。”

沙漠里的翠绿

1950年代末,还在读大三的尉天聪接办《笔汇》,改变了他自己和众多同好的文学命运。

《笔汇》原是陈纪滢、王集业等人所办的文化刊物,创刊一年多无以为继,刚好发行人任卓宣(叶青)是尉天聪的姑父,王集业便提议找年轻一代的尉天聪办下去。在学校悶得发慌的他,抱着初生牛犊的干劲接了下来。

“办刊的经费都是我姑母尉素秋标会(民间自发的信用融资行为)得来。姑母也是大学教授,南京中央大学毕业,她有那种1930年代知识分子的心胸,鼓励我们做。那时的杂志印刷费也不贵。于是我就‘野心勃勃地开干了。”尉天聪说。

1959年,《笔汇》革新号出版,尉天聪和一群同好以此为根据地,在台北木柵形成一个新兴的文艺聚落。他找来正在组织五月画会的刘国松担任美术设计,撰写介绍西方艺术家的文章;又向学者姚一苇邀稿讨论电影与戏剧,痖弦、郑愁予、郭枫、叶笛,及刚刚从欧洲回台的音乐家许常惠、史惟亮也纷纷加入。

作家刘大任对《界面》回忆,“从封面的设计到插图,都用了台湾当时很陌生、让人目瞪口呆的西方现代艺术,还有法国新浪潮、意大利新写实主义,通通收在一起。”因在封面放马蒂斯的裸女图,《笔汇》还遭受过非议。

“刘国松那时借了人家的破房子,在防空洞里做自己的画室。买不起好的画布和颜料,很俭朴的。大家都是穷光蛋。可是这杂志有好处,可以表达自我的思想。”从台湾青年的创作,到波德莱尔、乔伊斯、芥川龙之介等外国文学思潮的引介,尉天聪认为《笔汇》让他完成了学校之外的“自我教育”。

陈芳明说:“白先勇、陈若曦等人创办的《现代文学》因为有夏济安的引导,很早就有系统地汲取西方文学的养分,《笔汇》则是以中国文学传统为基础,慢慢建立起与西洋文学的对话。”就在这段时间,淡江英文系的陈映真在《笔汇》发表了生平第一篇小说《面摊》,接下来又写了《乡村的教师》《我的弟弟康雄》等名作。白先勇、於梨华也都曾在这里发表小说。

“那时,台北因被称为文化沙漠,只要有任何翠绿长出来,大家都非常开心,形成瞩目的焦点。于是,陈映真的《面摊》一刊出,就在小圈子里形成好大的轰动,又或者《现代文学》翻了一篇卡夫卡,转眼间人人满嘴也‘卡夫卡起来……”而今还健在的画家奚淞回忆。

《笔汇》出满24期,便因各自毕业而停刊。1966年,尉素秋对侄子尉天聪说,“你们这些年轻人凑在一起,头发长长的,充满生命力,彼此竞争,很好。现在没有了让你们发表和表现的平台,可惜了”——于是她又去“标了个会”。

这一标,便有了对台湾文坛影响深远的《文学季刊》。如果说《笔汇》是对当时台湾封闭环境的挣脱,《文学季刊》和后来的《文季》则更从本土意识出发,推出了王拓、黄春明和王祯和等优秀的乡土、写实文学作家。黃春明说,“没有《文学季刊》,我不可能开始写书。”他和王祯和写去台北打天下的农民、去台北找色情的外国人,以及台北年轻人在本土文化和西方文化之间的迷失。后者阴郁中有戏谑,前者温情中不失希望。而这样一拨人,也成为了既追随和体会过现代主义,又在乡土文学运动和论战里反思现代主义弊端的主力。

“隐忍不等于放达”

那些年,国民党政府对于各种民间报刊、出版物实行高压管制。季季说,她到台北后认识很多作家。“大家流行一句话,人人心中有个小警总(警备总部简称)。抓人都是由警总搜集资料、跟踪、布线。报纸的头版头条,肯定要听他们的指挥。杂志很多也是一样。”在她印象里,尉天聪写到的高阳,只写历史小说,很少写社会现实小说。“他本是杭州的世家子弟,到台湾后落魄。每天过得逍遥,吃美食喝酒。决不碰政治。”

这种环境下,尉天聪的老师王梦鸥,会教学生从艰苦的大时空中,去体会一个读书人的有所为和有所不为。尉天聪记得,老师讲谢翱的《登西台恸哭记》时,声明自己的重点不在于种族的对抗,而在于:在那无所逃于天地之间的时代,看一个人为维持自己的风格所做的孤苦奋斗。王梦鸥说:“一个悲不敢泣的时代是什么样子,你们能想象得到吗?能想象得到,你们才能懂得那个时代知识分子的寂寞及悲壮的所在。”

尉天聪所怀念的前辈,如台静农、高阳、子于、俞大纲、杨逵、程兆熊、何欣、王梦鸥、姚一苇、无名氏等,几乎凝聚了一个时代台湾文坛的重要人格。学者杨渡说,1949年前后,一大批“沉默的知识分子”迁入台湾。他们遭遇乱世,或隐忍或悲绝,但依然试图做一些事情,对于家国充满愿意付出的情怀。

1948年,台海风云突变,台大亦风声鹤唳。许寿裳惨死、乔大壮自杀,与鲁迅有过交往的台静农临危受命,继任中文系主任,之后执掌中文系20年。

台静农原本给住处取名“歇脚庵”,以为台湾只是暂居之处,不久就能回到早年求学并任教的故都。谁知在台一住就是40年,再也回不去了。于是他请张大千另题斋名,写了一方“龙坡丈室”的小匾挂起来。他解释说:“落户与歇脚不过是时间的久暂之别,可是人的死生契阔皆寄寓于其间,能说不是大事?”

“他房间里有榻榻米,能看到张大千的画。有太多人去求字,他又不好拒绝,于是写字写得很辛苦。书法写到最后常常是歪的。那丈室二字,或许也是他逼仄心境的写照吧。”尉任之说。

季季曾問台静农,为何来台后不写小说了?

“他住的是日式房子,书房面向一条横巷。对面还有一条直的巷子,住的很多台大老师,他说那些老师都是政治有问题的。我问他这个的时候,他就笑笑,‘我的窗子外面,很多特务。”

在台湾的生活,台静农一言以蔽之,“忧乐歌哭于斯者四十年矣。”在尉天聪眼中,后半生不再从事文学创作、不谈鲁迅、也极少对现实政治发言的台静农,表面旷达平静,内心却有悲凄的一面。台静农晚年潜心于研究古代文学史和书法艺术,是无可奈何与洁身自好。台静农写了关于晚唐书法家杨凝式的论文,他自己的生活,不正与杨凝式一样,“周旋于豺狼狐鼠间”吗?

台静农研究魏晋文人,却比鲁迅看得更透——鲁迅心仪于那种“专门跟黑暗捣乱”的态度,台静农却不同意“以个人的堕落来摧毁整个社会的做法”:“一个人要以‘自汙来逃避,来苟全,虽然有值得同情之处,却实在不是一条健康的道路。相反的,往往会先把自己埋葬掉。”

尉天聪怀念和敬重戏剧家俞大纲,“给人最大的印象便是随和,没有学者的矜持和骄气。” 1949年前后,在台北襄阳路一带围着一大片小食摊的违章建筑,每隔一段日子,俞大纲就会约姚一苇在那里共进一顿午餐,“一副那个时代知识分子的形象,不亢不鄙,不俗不嫌,真正是‘无往而不自得。”

画家奚淞说,他对时局和环境并没有不满,毕竟性格倾向本就对政治疏离。然而,他也曾对老师俞大纲提出困惑:“一个社会要进步,究竟该革命,还是靠点点滴滴的努力?”

“老师说,绝对是后者。俞老师是经历过中国巨变的,对革命有很多疑虑,认为一不小心就会生灵涂炭、矫枉过正。执着于理想所造成的伤害,他很多感触。他说,传统很像头脑,现代是乱走的脚,我们应当设法做出一个肚腹,把头脑和脚串联起来,把传统和现代衔接上,使我们有自己的风度。”

俞大纲的这段话,很长一段时间成为奚淞工作上的座右铭。

1977年,俞大纲因心脏病去世,丧礼在台北市的善道寺举行,由其兄长俞大维主持,不收任何丧幛挽联。尉天聪在文章里写道,“其间有人报告:经国先生送来了丧幛!大维先生坐在那里,严肃地挥挥手,说:‘收起,不挂!于是在宁静中,大纲先生走完了他的人生。”

迷惘与虚无

两年前,尉天聪80岁,坐在轮椅上,以《迷惘的年代》为题做了个演讲。

为何称迷惘?他解释:“刘大任老讲,我不知道活在这个世界上,往哪里去,有左派、右派,有人是胡闹派。他说这是什么时代,不三不四的时代。彷徨的时代。这是自我解嘲,也是他的思考。陈映真写的《我的弟弟康雄》很虚无,追求理想,追求纯粹的爱情,但最后还是把爱情廉价出卖。痖弦的诗歌也很虚无。”

“二二八”事件与1950年代的整肃造就了台湾思想的真空期及知识分子普遍的政治冷感。在尉天聪和季季的青中年时代,台湾本地的学生喜欢读海明威,从欧洲回来的人又带来了波西尼亚风。有留学生到美国参加保钓运动,对过去的现代主义风产生质疑。然而以刘大任为代表的左翼热衷者到大陆,耳闻目睹“文革”,重又产生新的失落。“战后台湾经济开放,但大家心里并没有着落,我们往哪里走?两边互相对骂,不知道民族到底有什么意义?读这个书,给我们有什么好处?”尉天聪说,欧洲的存在主义和美国的资本主义,对年轻人都有影响。“我什么都有了,无可奈何地活着。还是没有意义。这是很大的一个潮流。但内心深处大家还是很渴求理想和关怀。”

尉任之在家中见过各种思潮和观点的文人,他感觉,不管是台湾出生还是大陆过来,或者日据时代的杨逵,或者去了美国的刘大任、唐文标,都在同一个十字路口,同一个高压下。“他们个人的倾向就好像投一个球,又弹回了和自己接近的点。”

26岁的王尚义,学的是医科,对于文学、戏剧、音乐、绘画和一切形式的艺术,都有异乎寻常的爱好。“刚参加完台湾大学医学院的毕业典礼,自己就成为台大医院的病人。他死于肝癌,却被自己学校的医院误诊,开刀过后病逝。”还有一位25岁的作家杨唤,1954年为了看电影《安徒生传》,在西门平交道(今西门町徒步区附近)遇上一列南下的火车,结果脚陷在铁轨中遇难。这些青年才俊的早夭,也令尉天聪感叹命运的不可捉摸与人生的虚无。

他说有人把这个虚无变成庸俗,就是鸳鸯蝴蝶派。而商禽等年轻军队作家的作品普遍具有反叛性:火车站的休息室,谁口袋里有钱就邀大家去吃路边摊,一碗米酒轮着喝,花生米、豆腐干是随手就抓的。有时无事可干,就找些点子,相互嘲谑,纾解在营房里遭受的捆绑。甚至彼此之间也经常相互以“痞”来显示自己的存在,一种台湾特色的存在主义。尉天聪举例,“你看他的诗,看到两只鸽子在天空飞,飞得那么自由,忽然看到我的手,我的手也不属于自己。因为他当过宪兵,是要杀人的,他因此感叹自己不能像鸽子自由飞翔,无法主宰他的命运……”

椭圆形饭桌,流动的台湾文坛

80寿辰欢聚,尉天聪本该做文学主题的演讲,他却只谈大半辈子的文坛老友。那时大家充满文学理想,也做过把东西拿去当掉换酒喝的荒唐事,“回首这段岁月很温暖,若不是这些朋友,我不是今天的我:活得健康,活得自在。”

但在许多人眼中,他才是照顾“迷惘一代”的老大哥。

今天的人很难想见,当时的《笔汇》和《文学季刊》的作者都没有稿费,编辑、作者均是志同道合的一帮文学友人,因此这批刊物也被称为“同人杂志”。黄春明回忆,《笔汇》的第一笔资金六万元当时可在信义区买一栋房,然而尉天聪的姑母毅然就拿了出来。

“刚结婚时,他家里很穷,朋友喜欢去聊天。一去七八个,他太太便从门后面走到当铺去当金戒指买菜。后来他在政大升了副教授、教授,房子也变大了。他们家那张椭圆形的桌子,永远都挤得满满当当。”季季回忆。

唐文标每到他家就对他太太大喊:“大嫂,有饭大家吃!”有时朋友和太太吵架,也躲到尉家来,“结果我就陪著朋友回家,一进门先帮太太骂朋友,把她们的心情抒发了,两人就好了!”

在作家郑树森的印象里,当时的同人大多清苦,年纪比较大的是何欣、姚一苇和子于先生;跟尉天聪同辈的有黄春明、王祯和、七等生等;年轻一辈的则有施淑青、奚淞等人。“黄春明不喜欢教书,喜欢写作,自由些,他宁愿每晚跟太太尤弥弄一些台式便当,有时包些粽,第二天中午推车去卖。尉天聪先生说他是‘甩绳马骝,怎肯就范呢?”

尉任之说,黄春明就跟他小说里的人物一样,“起于宜兰的乡下,60年代到城市里找生活。”他身上有着乡土与现代的奇妙融合:“他会开车,打扮时髦。蛮有自己风格。懂得吃西餐,也会炒米粉,又爱讲乡下的故事。好几次他在饭桌上,菜还没上,他已经讲了三个故事,也不怕人偷了去(放到小说里)。”

一次,尉天聪半开玩笑半认真地,把姑父任卓宣的一件长衫给黄春明(抵作稿费)。“当时天气冷,便拿这件长袍给他。那个年代台湾已经不兴穿长袍了,他穿着在街上走,蛮好玩的。”

两人感情好到时常互损。都是古稀的人了,尉天聪讥笑当年初见的黄春明“土里土气”,黄春明则挖苦他的寿辰现场播放的影片,“是告别式吗?”尤弥常看着黄春明跟尉天聪说:“你们俩什么时候讲过正经话?”

黄春明,在电台工作,后来加入广告公司。王祯和,航空公司出身。陈映真,在药厂卖药。“我儿子常常问我,那个谁,你是怎么认识的?有时我也想不起来了。大家聚在一起,什么都没有。谁口袋有钱,就一起吃顿饭,喝杯茶。在明星咖啡馆里要杯咖啡,坐一上午。过瘾啊,很过瘾。”这是尉天聪受访时最高频的词。

由于太太、儿子都是画家,尉家从玄关到客厅挂了不少画作。尉任之叫楚戈“师傅”,他也见过蒋勋、陈映真画画。“陈映真画得很好,他先在家铺上纸。把报纸卷起来,去掉一些边角,然后沾着墨汁,形成了一种奇特的皴法。”

对尉任之而言,陈映真不是那个台湾文学大师,而是最好的“玩伴”。“我从小就在他身上蹦跳。每次进公寓,他从一楼便开始吹口哨,我来了法国才知道他吹的是《国际歌》。他日文漂亮,英文也很好。是日本式的基督教徒,端庄、漂亮、爱穿西装,很健谈。但他可爱的一面很少示众。你能想象,他是个可以拿着吉他弹琴给你听的人吗?”

70后尉任之的童年时代,台湾还没完全解严,“经历过戒严的尾巴。”当时一票朋友中,黄春明有录像机,他们会带着刚六岁的尉任之在北投看《阿Q正传》。“那是个两层楼的旧房子,他们很小心地把窗户关着。到了1986年,我家有机器了。焦雄屏带了一卷《黄土地》,于是一群人围在我们家楼顶加盖的小阁楼里看。”

在虚无和迷惘里,友情甚或能战胜意识形态和信仰,成为暗夜和浊流中一代人的精神支撑。

何欣在尉天聪妻子生病时,塞给他一个信封,写着“住院要用钱,不管用不用得到,先摆在你这边。”

尉任之印象里,家中客厅各种人都有。“甯明杰从美国回来,他就曾和陈映真针锋相对。他们在国外走过左派风潮,看到很多。有一次陈映真穿着某某牌子的衣服批评美国。甯明杰质疑说,你身上的衣服就是压榨第三世界的产物。”

在台湾,尉天聪可算是极少数既欣赏、又能中肯批评陈映真的人之一。因为他不懂电脑,《回首我们的时代》专栏全是用纸笔写好后,送到家附近的打字行请人打印出来,尉任之做一些校对,然后发给印刻。尉任之因此了解父亲写作时的身心状态。他说写陈映真这篇,是父亲写得最“苦”的。

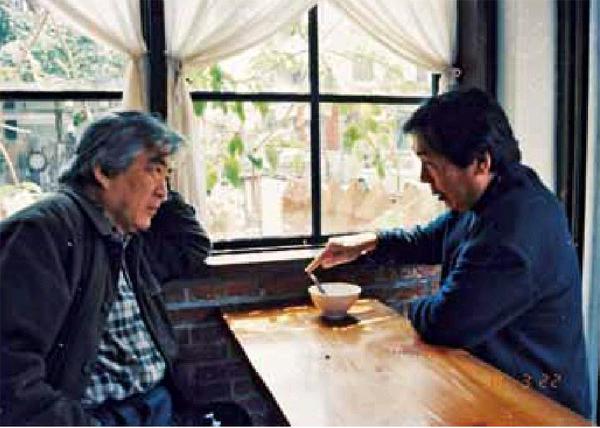

尉天聪和陈映真在中学便是校友,他比陈映真高出一届。发表《面摊》时,陈映真才二十出头。当时,尉天聪常骑车找他,坐在榻榻米上聊天。“陈映真创办中国统一联盟,一个月至少有两个周末在我家过。两人亲如兄弟。”尉任之说。

虽然对这位兄弟写了很多片段,尉天聪却找不到可以连在一起的办法。“这里边有私人感情,有理念的落差,也有因这边文坛对陈映真待遇不公而生的不平,他很难用合适的方式来叙述。”比如书里的一段:

2006年6月,他(陈映真)要前往北京担任人民大学的讲座教授,行前邀我和黄春明、尤弥夫妇在台北福华饭店的咖啡座小聚。那时,由于台海两地的交往已经非常普遍,因此我们便像平日一样只闲谈着彼此间的家常琐事,并没有多少离别的情绪。但是,谈话之间他忽然压抑不住地说:“这些年来,大家都把文化大革命批评得体无完肤,这是不公平的——‘文革是有它庄严的意义的。”我听了,只“哦!哦!”地作了平淡的回应。春明则张着两只眼睛,不作一语。于是这回谈话就变成了他个人的独语,那么寂寞,那么单调。

那大约就是两人最后的交集之一。此后陈映真在北京中风,和对岸的老友再难对谈。季季说,尉天聪是个很温厚的人,“即便他写陈映真的文章,对方根本无法读到,他下笔也很慎重,同时又希望能有所表达。”陈芳明眼中的尉天聪,“总是相信,知识分子不能因为意识形态而舍弃真理。所有的理想都必须经过真正的实践,也经过落实的追求,如果只是蹈空地迷信政治信仰或立场,最后都无可避免走向悲剧。像他这样与时俱进,不仅不是保守主义者,更是在这时代濒临绝种的进步分子。”

“我不忧愁,我很温暖”

尉天聪1935年生于安徽砀山。炮火硝烟,对他就如同每天的起居一样平常。“大家一起床就把行李收拾好,要打仗了就跑到山里,有坟墓的森林里。我见过日本人,也见过国民党和共产党人,没什么好害怕的。”

13岁时,他随国民党遗族学校,从南京,经杭州、南昌、广东,一路流亡来台。

“有半年时间,我们三百多个学生睡在火车上,有半年住在广州的乡下,庙里。自己做饭,没有事可以做。但还好,没有挨饿。因为战争,会成长得很快,早早开始打点自己的生活。”

在尉任之看来,父亲对于祖国的想象是一幅非常田园的、小农社会的场景。迈入暮年后,尉天聪的乡音越来越重,见到混血的孙女,也会拉住她唱京戏。“相比陈映真的西化,我父亲是很眷恋中国文化的。他觉得,每个人都有自己的一块乡土。”

《回首我们的时代》为读者留下了台湾文坛三四十年的宝贵群像。尉天聪的想法很简单:与其去思考、探索那些自己无能为力的世纪大事,不如借着自己经历过的点点滴滴对那个即将逝去或逝去不久的时代,作一平实的重温。

对于这一代文人的思想与风骨传承问题,季季觉得有些敏感,“民进党执政以后,推行去中国化,尉天聪写的这些作家,包括陈映真,很多年轻人都不太知道了。台静农,没有人读。高阳,子于,都没人读。子于曾经自己出版了一本《建中养我三十年》,说他在建国中学教数学。我的孙子考进建中高中一年级,我叫他去借这本书,他跟我说,从没人借过欸。”

她因此觉得,这本书最大的贡献是为那个逝去的时代,留下了一幅很重要的画像。

相比师长和同辈,尉天聪的性格里有耿直锐利的一面。1980年代在一家大报的小说评审会上,尉天聪说了一句话:“目前的作家愈来愈妓女化。”并向记录人员表明,这句话绝对不能删掉。姚一苇望望他说:“有这么严重吗?”然而想了片刻,又点了点头,似乎颇为同意。

忆起这段,尉天聪对我说,当时很多的作家、画家都变了。有几个画家,在美國卖得不是很好。回来台湾便改变了风格——以色情画迎合大众。“我和刘大任有过一次谈话,他问我,人穷志短。我回答他,饱暖思淫欲。教育文化,真是穷也穷不起,富也富不起。钱不一定解决问题。不一定就是好的方向……”

他钦佩命运坎坷的楚戈:当兵出来,生活辛苦,后来患病,20年不能吃东西,只能灌食物,“但他一点都不灰心……陈映真一直积极做事。刘大任的发展不一样,也没有很灰心,没有堕落。现在我们那批人有的在香港,有的在美国,也有的发生了深度的改变。有的主张回到旧的传统。谁也不能强迫谁。”

唐文标去世前曾对尉天聪说:“人坏了,什么主义,什么方案,都会变质——先有人的堕落,才有艺术的堕落。”尉天聪并不悲观,他说余生还想继续写。“台湾还有别的作家,在理论和人品上都很有境界,比如胡秋原。我想写这批人。”

回首这一生,尉天聪说,自己不忧愁,反而觉得很温暖。但他比以前保守——以往是无神论者,现在则是“无神论的有神论者”:“我反对世俗的教堂,庙堂和教会不去。我心里的宗教,是那种可贵的公道,是你认为的根本的、不管是什么灾难和苦难也要去追求和探索的东西,那就是我的信仰。”

(参考资料:《寂寞的时光与灵光》《别人的读书笔记——尉天聪与<回首我们的时代>》,《一位“一步一步踏进现实世界” 的文学评论家——尉天聪》《早夭的天才王尚义》《尉天聪 细数文坛事 笔汇风云》《尉天聪好人缘 谈文学聊开了》。感谢尉任之先生、季季女士、杨渡先生,以及博集天卷、财新出版对本文的大力帮助)

尉天聪

1935年生于安徽砀山,台湾作家,从1950至1980年代,主办过《笔汇》《文学季刊》《文季》等杂志,成为台湾文坛重地。回忆故交的作品《回首我们的时代》简体版最近在大陆出版,“简直是一部战后台湾的人文精神史。”