“社区支持农业”供应链区域性资源整合研究

2017-04-02陈泓樾

陈泓樾

中图分类号:F724.2 文献标识码:A

内容摘要:在现有各CSA农场独立运作的供应链体系下,“社区支持农业”面临着如何增加农产品的多样性和选择性,如何实现面向用户需求的科学管理,如何增加配送的合理性且减少配送成本,如何增强CSA影响力打开销路的难题。本文从上述问题入手,提出了CSA供应链区域性资源整合的解决策略,首先介绍了区域资源整合的初步实践,然后提出了在“互联网+”背景下利用全渠道零售方式对区域性CSA供应链资源进行整合的构想,以期对CSA供应链的区域性资源整合研究提供参考。

关键词:社区支持农业 供应链 全渠道零售

研究背景

基于食品安全与信任危机,“社区支持农业”(Community Supported Agriculture,CSA)于20世纪70年代最早出现在德国、瑞士和日本,2008成立的北京“小毛驴市民农园”率先将CSA的经营理念和运作模式引入我国,这一较为成功的案例促进了我国CSA的发展,据不完全统计,截至2013年我国各地CSA农场已发展到80余家(石嫣,2013)。

由于CSA在我国尚属起步,目前国内研究多是对CSA模式认识的描述性研究及对CSA存在的问题和对策的总结性研究(么振亚,2015),而对CSA的运营研究较少,尤其缺乏供应链视角的研究。即使是运营研究也侧重在对单一CSA经营实体的研究,而缺乏实体之间合作和整合研究。这正是本文展开对CSA供应链区域性资源整合研究的动因。

这里需要对“区域性”的界定进行说明:CSA强调供应链短链化,“食在当地”是贯彻CSA健康环保理念的重要保证,“食在当地”能使供需直接对接增强彼此信任,通过缩短“食物里程”减少长距离运输的能源消耗及由此带来的食品安全问题。因此CSA供应链资源整合在运作层面上只能是区域性的。“区域”的范畴以新鲜采摘农产品能够及时送达为前提,在边界上一般不超过一个城市的范畴。

CSA供应链区域性资源整合的研究意义

这个问题可以通过对封闭独立运行的CSA供应链体系模型(简称模型一)进行研究予以解答,以下以四川省成都市为例展开分析。

图1中虚线表示成都市域范围,模型选取成都市东南西北方位5位消费者及东、西、南方位郊县的5家CSA农场进行研究,现实中每个农场客户都分散在全市各区域,为描述方便,每个农场仅绘制了两条供应线。

首先从整体来看,全市CSA供应链体系由多条供应链组成,每个农场与其消费者构成一条独立的供应链,各条供应链之间没有合作关系。其次从单条供应链来看,每条供应链都是农场和消费者直接对接的短链结构,农场承担了生产、销售到物流的全部职能。其运作模式通常是消费者到CSA农场实地考察后与农场签订协议并预付一定周期费用,农场按协议约定以有机方式生产并按时按量配送到消费者手中。供应链通过消费者亲自参观体验农场的参与式保障(PGS)建立信任关系。

模型一是目前我国CSA供应链最普遍的形式,尽管CSA能使供需双方获益,但在实际中CSA农场运作却困难重重,多数农场惨淡经营。从整个供应链系统运营的角度分析,可以看出以下几方面问题比较突出:

单个农场规模小,产量和品种有限。我国CSA农场基本由小农户或其合作组织经营,土地规模很小,以成都市为例,面积从几亩到几十亩不等,产量及品种有限。由于CSA强调“食在当季”,仅提供按自然规律生长的当季农产品,在单个农场品类有限的情况下,消费者面临两个选择,一是接受季节性单调和有限的食物品种,这会导致部分客源流失;二是向几家农场同时订货,因为不同农场当季种植品种可能不同,如图1中消费者1同时向较远及较近两家农场订货,而过远运输造成农场运输成本增大。

缺乏面向客户需求的有效管理。我国CSA农场大部分经营主体是小农户,他们有丰富的传统农耕技术和经验,但经营管理能力较欠缺。以成都市为例,大部分CSA农场并没认识到客户关系管理的重要性,很少有农场主动进行客户资料的收集与分析工作,这会导致以下结果:一是缺乏用户需求数据的科学指导,生产品种及数量均由农场决定,容易造成产需脱节;二是为了管理方便,通常农场掌握着品种搭配的主动权,客户只能是配送什么吃什么,比较被动。

整个体系配送成本高。首先从单条供应链看,由于农场间独立运作,每个农场都必须配备车辆。农场一般一周配送2-3次,由于客户分散配送线路长,单个供应链配送成本高、任务繁重。其次分析图1多条供应链运输线路,可见大量存在同向运输、对流运输及过远运输等现象。如郫县安农村的王成家庭农场和高家合作小组分别向位于同一方向的消费者1和2供货,从而发生同向运输;而香猪果园农场和亮亮农场分别向消费者4和5供货,从而发生对流运输;而城西的田园村环保农耕小组向城东的消费者4供货,从而发生过远运输。模型一中的现象在现实中广泛存在,由此可见,独立运作的配送体系会导致整个系统配送不合理,配送成本高企。

销路不畅,运营艰难。目前CSA消费者数量无论绝对值还是相对值都很小,销路不畅主要基于价格、信任和宣传几个方面。价格上有机蔬菜普遍较高,目前成都市CSA蔬菜不论品种统一为八元一斤,比市面上同类菜品至少高2-3倍,较高的价格局限了消费群体,其价格中由于不使用化学品增加的劳动投入带来的溢价是合理的,但由于管理不善带来的高成本部分却是应该改进的;从信任看,由于资金缺乏,我国几乎所有CSA农场都没有经过有机认证,加之行业标准及市场信用体系的缺乏,消费者对农场缺乏信任,难以放心购买;最后从宣传看,单个农场资金有限,很难通过主流媒体进行大规模宣传,难以形成有号召力的品牌,而农场间独立经营,又无法将分散的农场聚集起来形成CSA整体品牌从而达到扩大销路的目的。

由以上分析可以看出,面对如何增加农产品的多样性和选择性,如何实现面向用户需求的有效管理,如何增加配送的合理性,如何扩大销路等问题,在CSA各条供应链封闭独立运行的情况下很难得以有效解决,因此必须要打破各条供应链的界限,实现区域性CSA供應链的资源整合。

区域性CSA供应链资源整合的初步实践

目前区域性CSA供应链资源整合实践有两种模式,一种是消费者或生产者自发组织的CSA联盟;另一种是企业充当产销中介的模式。

(一)消费者或生产者自发组织的CSA联盟

目前我国消费者自发组织的CSA联盟中比较有影响力的包括上海菜团、广州城乡汇、广西柳州爱农会、成都绿心田生活汇及北京绿之盟妈妈生活馆等。生产者自发组织的CSA联盟主要体现在各地的农夫市集。

1.消费者CSA联盟。为了“吃得放心”,消费者自发组成联盟,以消费者的力量搭建城乡互助的桥梁。他们一方面通过农友寻访与回访寻找自然耕作的农户并与其建立合作关系,通过预付菜金等方式向农户提供支持与鼓励;另一方面他们通过熟人社会口口相传或朋友圈等方式帮助农户做推广,组织开展农友土品团购等活动,团购时负责统计订单、帮助农场分装货品和将产品运输到指定地点;同时他们还组织城市人群下乡,鼓励“城里人”以合理价格购买农户的东西,实现保护环境、吃到健康食品以及农户增收的三赢。

与模型一比较,消费者联盟积极意义在于实现了供应链成员的分工与合作,其中农场专注生产,而消费者联盟承担了销售和物流职能,通过分工与合作改进供应链效率,促进产品销售。此外,消费者联盟与多家CSA农户合作,产品从蔬菜扩展到家禽、水果、五谷杂粮及传统加工食品,丰富的品种增加了消费者的可选择性,在采购时消费者可以根据喜好自主决定是否参加团购。从这些方面看消费者CSA联盟对模型一的问题具有部分的改进。

从不足来看,这些联盟多数以NGO形式存在,以成都绿心田生活汇为例,作为非营利性公益组织,绿心田没有商业运作,由全无报酬的志愿者组织开展工作,组织较松散,团购不定期开展,不能实现模型一中协议化的定期定量产品供应;由于资金和人手不足,绿心田没有配送服务,参加团购的消费者都需到约定地点自提货品,自提点少且缺乏便利性;自2015年开始绿心田有了自己的实体店“田舍”,作为体验店可以直接购买和订货,也可作为团购自提点,但实体店来自于志愿者的奉献且目前仅有一个点,对开展CSA销售、宣传和服务,作用并不大。由此可见这种整合方式并不能有效解决模型一的问题,只能作为CSA供应链体系的有益补充形式。

2.生产者CSA联盟。目前生产者联盟主要体现在各地的农夫市集,农夫市集汇集当地多家CSA农户的产品,丰富了产品品种,直销形式满足了消费者的选择性。但由于市集为不定期开展活动,通常地点也不固定,无法满足消费者日常生活需要,加之缺乏宣传,消费者普遍对农夫市集缺乏了解,因此这种联盟也只能是CSA基本供应链体系的有益补充形式。

(二)一个企业充当产销中介的模式

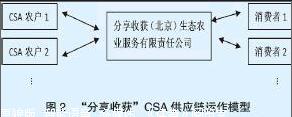

上文分析可以看出,小规模单个农场的直供模式在当前并不是有效的供应链模式,产需间增加一个中介变得必要,只增加一个中介是为了最大程度保证供应链的短链化。目前较有影响力的就是石嫣等创办的“分享收获(北京)生态农业服务有限责任公司”,以下以“分享收获”为例,对该模式下的CSA供应链体系进行分析(简称模型二)。

如图2,模型二对区域CSA供应链进行了整合和流程再造。整合后供应链结构包括CSA农户、中介企业和消费者三方,作为供需桥梁,中介企业在供应链中居于核心地位。由于中介企业加入,供应链信用体系变为参与式保障加企业信用。再造后基本流程为:生产上,“分享收获”寻找愿意以有机方式生产的当地农户与其直接合作并对其生产进行监督;销售上,“分享收获”通过多种渠道进行产品宣传和推广,消费者与“分享收获”签订订单,“分享收获”按订单配送产品。在资金方面,消费者向“分享收获”预付一定时期款项,“分享收获”则向合作农户预付款项,对农户生产提供资金支持。

模型二与消费者CSA联盟相似之处在于:体现了成员间的分工与合作,CSA农户专注于农业生产,消费者预付菜金为农户提供资金支持并获取安全农产品,中介企业承担销售、物流职能和联合供需进行供应链整合的任务;与多家农户合作,增加了产品的可选择性。不同之处在于“分享收获”作为一个专业性的平臺企业:可以提供定期定量的配送服务;作为供需信息交汇中心,能有效掌握客户需求,并与农户协商生产计划和提出改进意见;变每个农户独立配送为“分享收获”集中配送,可以根据订单合理规划配送线路,减少整个供应链体系的配送成本。

毫无疑问,模型二是模型一的一种改进途径,但这种方式最大的障碍是如何建立与消费者之间的信任。尽管“分享收获”在与客户签单前都会建议其先到农场实地体验,以增强消费者对农户和产品的信任,但由于石嫣本人具有的学者及我国CSA最早实践和推广者的特殊身份,消费者选择“分享收获”更多还是基于对石嫣本人及其团队的信任,而不是对农户本身的信任。因此,当消费者难以对其它中介及农户建立信任时,这种模式在一定程度上就不具有复制性,难以在其它地方推广并获得相似的成功。那么有没有一种更具推广性的模式呢?当今“互联网+”背景下全渠道零售的兴起为其提供了可能的解决方案。

“CSA农户+能力升级的一个中介企业”模式构想

(一)中介企业应具备的升级能力

鉴于CSA供应链短链化要求,模型中的中介企业也只能限于一个,因此笔者提出新的构想(简称模型三)。从本质上说模型三是模型二的升级版本,主要体现在企业能力的升级,这种升级的能力至少表现在以下三方面:

第一,良好的商誉和较高的知名度。CSA产生于农产品信任危机,信任是CSA存在和发展的基石,引入中介模式后,消费者首先是基于对中介的信任才会有兴趣去参观体验CSA农场,从而建立起对农场和农户的信任。因此,良好的商誉是中介企业的基本条件,而企业较高的知名度则对CSA整体品牌的推广与宣传有利。

第二,全渠道零售能力。随着中国多渠道零售革命时代来临(李飞,2012),全渠道零售日益引发关注。李飞教授对全渠道零售定义是:“企业采取尽可能多的零售渠道类型进行组合和整合(跨渠道)销售的行为,以满足顾客购物、娱乐和社交的综合体验需求,这些渠道类型包括有形店铺和无形店铺,以及信息媒体等等”。需要指出,这里的“全渠道”不是指企业选择所有渠道,而是指面临着更多渠道类型的选择和组合、整合(李飞,2013)。通过对全渠道零售概念的解析,可以看出,企业具备的全渠道能力应该包含两个方面,一是掌握多种渠道资源的能力,二是根据CSA销售特点进行多种渠道整合及组合的能力。

第三,较强的配送能力。作为整个系统的配送中心,中介企业除应具备完善的物流配送设施设备、较强的配送规划及管理能力外,针对CSA供应特点,面向社区合理分布数量足够的物流驿站或配送网点显得尤为重要。

需要指出的是中介企业的以上能力应该能扩展到“全国范围”, 一方面使得区域性CSA供应链整合模式在各地具有推广性和复制性,另一方面也有利于建立一个全国知名的CSA品牌。

(二)模型三的构想

模型三目前并没有实践的例子,因此对该模型供应链体系的思考只是一种构想。因为模型三是模型二的升级版本,二者在供应链的结构、成员分工及信用体系方面基本一致。二者不同在于,模型三的中介企业运用其升级能力能够更好联合生产者和消费者,通过运用集成思想实现对供应链资源有效整合的目标。其集成思想体现在对生产者和消费者的联合及供应链的一体化管理上。

在联合生产者上,中介企业寻找愿意用CSA方式生产的农户,并把他们联合起来组建统一的CSA品牌;在联合消费者上,关键是根据目标顾客特点选择相应渠道吸引客户。目前我国CSA消费者主要是受教育程度较高的中等收入群体(石嫣、程存旺等,2011),根据目标顾客特点,应该实施“线上+线下”的渠道策略。这是因为全渠道背景下,顾客会通过各种渠道搜集信息,浏览网页,光顾实体店或网店,再决定购买什么品牌(李飞,2014),目标顾客的受教育程度能够使他们成为全渠道购物群体,线上渠道即是宣传渠道又是交易平台,具有不可替代的作用。而线下面向社区合理分布的体验店也很必要,体验店一方面可以贴近社区增加客户对CSA了解和信任,另一方面也可以作为配送的物流驿站,方便社区周边客户提货,减少物流成本。在具体渠道选择上,因为CSA产品是信用产品,熟人社会的推荐非常有效,因此线上渠道除了企业自身的电子商城及手机购物APP外,微博、微信等社交网络平台也是很好的选择。而线下渠道,可以根据需要采取自建连锁社区零售店、自建物流连锁驿站或者与已有社区连锁零售店合作等方式来建立体验店,体验店分布应根据消费者分布状况,以自提方便为原则进行考虑。

而供应链一体化管理主要体现在流程的一体化和协同性上。首先是宣传及签单环节。中介企业通过线上线下渠道宣传产品,接受客户咨询。由于目标顾客通常对商业化宣传的有机食品不够信任,因此应该经常组织体验活动,把农场和消费者直接联系起来,有利于目标客户对农户的理解和信任。当消费者确定购买,可以通过线上线下渠道下订单;其次是订单处理环节。中介企业应根据当地CSA农场分布划片区管理,订单原则上按就近原则分配,当各片区供需不平衡时可统筹调拨。中介企业收到预付款项后按约定比例拨付相应农场。为了使各片区产需尽可能平衡,中介企业应运用信息中心优势,对各片区订单及客户意见进行分析,为各农场的生产提供指导,并对农场生产负有监督责任;再次是配送环节。中介企业可通过线上线下渠道展示当期可配菜品,消费者可以自主选配并提交该次配送订单。配送中心按订单派送到相应社区体验店,以便顾客取货。各农场订单外的多余产品可通过体验店零售。

(三)模型三实现的可能性

信息技术的高速发展使全渠道销售成为大势所趋。全渠道零售革命造就了淘宝、京东、顺丰等一些在全国具有影响力和全渠道销售实力的企业。以顺丰集团为例,其下属顺丰商业的全渠道销售体系包含线上电商平台顺丰优选和线下社区服务店顺丰家。顺丰优选坚持中高端定位,以经营食品为主,未来会更加突出有特色有品质的商品;顺丰家提供社区居民日常所需的食品、百货、快递物流及便民服務。未来顺丰商业将进一步加大产地直供合作,并为不同客户提供定制化的解决方案。由此可见顺丰商业无论是渠道能力、产品定位、未来发展目标都与模型三设想高度契合,顺丰的物流与商业能力结合,是完全有可能将模型三的构想变为现实的。

结论

综上,模型三通过全渠道宣传可以扩大CSA整体影响力和促进销售;通过对区域资源的整合,订单就近处理及配送可以有效降低配送成本;通过大数据分析和指导能使产需尽可能平衡;通过客户自主确定配送订单可以提高客户满意度。由此可见,模型三是解决模型一几个问题的最理想途径。但是模型三只是一种构想,在实践中模型三的难点在于如何实现三方共赢,即如何既提供消费者可承受的品质有机食品,又不侵害CSA农户利益并调动其生产积极性,同时还要使中介企业保持合理收益。模型三是否能够平衡三者利益并有效解决之前提出的问题尚需实践的验证。

参考文献:

1.石嫣.全国社区支持农业CSA列表[EB/OL].http://blog.sina.com.cn/s/blog_55a11f8e0102eluk.html,2013-11

2.么振亚,周飞跃.我国社区支持农业文献综述[J].中国集体经济,2015(31)

3.李飞.迎接中国多渠道零售革命的风暴[J].北京工商大学学报(社会科学版),2012,27(3)

4.李飞.全渠道零售的含义、成因及对策[J].北京工商大学学报(社会科学版),2013,28(2)

5.石嫣,程存旺,雷鹏,朱艺,贾阳,温铁军.生态型都市农业发展与城市中等收入群体兴起相关性分析[J].贵州社会科学,2011(2)

6.李飞.全渠道营销理论[J].北京工商大学学报(社会科学版),2014,29(3)

7.孙宏超.专访顺丰商业总裁[EB/OL].http://tech.qq.com/a/20150605/015943.htm,2015-6-5