认知改造:从“模糊”到“清晰”

——《毫米的认识》教学案例(二)

2017-04-01万林峰

万林峰

【教学内容】

人教版三年级上册第21、22页。

【课前思考】

我认为,数学学习的本质是认知改造。具体地说,学生带着已有经验进入课堂,然后充分暴露经验,不断矫正经验,持续丰富经验,有效提升经验,最终获得新知识、建构新经验。而这也成为我设计本课的指导思想。

【教学过程】

一、复习旧知,引出新知

1.回顾旧知。

师:今天这节课,我们继续学习长度单位。你还记得哪些关于长度单位的数学知识?

生:我们学过的长度单位有“米”和“厘米”。

生:1米=100厘米。米用“m”表示,厘米用“cm”表示。

2.重塑表象。

师:1米和1厘米到底有多长,你能用手比划一下吗?

生:(张开双臂比划1米)这就是1米。(教师拿米尺验证)

生:(一个食指的宽度)这就是1厘米。

师:请大家用尺子验证,看看自己比划出来的1厘米与尺子上真正的1厘米相差多少。

3.实践导入。

师:老师这儿有一张加油卡(实物出示)。请你估一估它的长度大约是多少?

生:8厘米,9厘米……

师:谁愿意上来测量一下加油卡的实际长度?

(请学生展示测量)

师:请你说说,用尺子测量长度的时候需要注意什么?

生:先把一边对准0刻度,再看另一边所对的刻度。

师:好,按这个方法,来看加油卡的长度最接近几厘米?

生:9厘米。

师:那有谁知道加油卡的实际长度是多少呢?

生:8厘米6毫米。

师:真不错。他提到了一种新的长度单位——毫米。今天我们就来学习《毫米的认识》。

【思考:合理的复习是有效展开新知学习的必要基础。“米和厘米”是学生在二年级上册学过的数学知识,但平时使用这些长度单位的机会有限,因此,有必要在学习新知前让学生进行简洁、高效的复习,为认识“毫米”做好铺垫。复习时,不仅要激活学生的“已知”,更要关注学生的“已会”,比如会估计长度、会用尺测量长度等。】

二、观察推理,探索新知

1.看一看:感受生活中的“毫米”。

师:毫米这个长度单位,在生活中也经常用到。(课件出示)

图1:科学家已研发可以自由进出血管进行拍摄的1毫米相机。

图2:世界上最小蚂蚁的长度不到2毫米,最大蚂蚁的长度为3厘米7毫米。

图3:据报道,最新款的手机的厚度可能会小于3毫米。

师:看了“生活中的毫米”的例子,你觉得1毫米有多长?

【思考:与“厘米”“米”相比,学生在生活中和“毫米”的接触更少。所以,有必要让学生在深入探究前对其建立一定的亲近感。而最好的方式便是直观见证生活中“毫米”的存在。】

2.找一找:寻找尺子上的“1毫米”。

师:你能在尺子上找到1毫米吗?

(学生找,教师巡视)

生1:这两根线之间的距离是1毫米。

生2:这两根线(与生1所说的位置不同)之间的距离也是1毫米。

师:不错!还有1毫米吗?

(学生用手指出尺子上很多的1毫米)

师:谁能用一句话来说说尺子上哪里有1毫米?

生:尺子上两根线之间的距离都是1毫米。

师:不错!相邻的两根刻度线之间的距离都是1毫米。

【思考:部分学生有一种定势思维,以为只有0刻度线到相邻刻度线之间的距离才是1毫米。设计这个环节的目的,就是打破这种固定的思维模式,让学生明白1毫米长度在尺子上的普遍存在。】

3.记一记:纠正记忆里的“1毫米”。

师:再来看看尺子上的1毫米,你想对它说点什么吗?

生:1毫米,你太短、太小了!

生:1毫米,你到处都是啊!

师:不错,1毫米确实很短。你能用手比划一下1毫米的长度吗?(学生用手比划)再请你看看这张加油卡,有个地方也藏着1毫米。谁能把它找到?

生:加油卡的厚度是1毫米。

师:非常正确。请你用一只手的食指和拇指轻轻捏住加油卡,然后用另一只手慢慢地把加油卡抽出来。这样,食指和拇指之间就有了一个1毫米。

(学生反复做,并观察手指间的1毫米)

师:记住1毫米的样子了吗?

生:记住了!

师:老师怎么确定你们是不是吹牛呢?来,把加油卡放下,重新用手比划一下1毫米,看看比划得准不准。(学生用手比划,并用卡片进行对照观察)

【思考:课前谈话中发现,部分学生眼中的1毫米与事实的1毫米相差很大,有学生甚至把1厘米的一半当成1毫米。所以教学中,我让学生“三番两次”比划1毫米。同时,让学生逐步矫正对1毫米的量感,这样可培养学生严谨的学习态度。】

4.查一查:辨别易混淆的“1毫米”。

师:请你找一找,桌子上哪些物品里也藏着1毫米呢?

(学生操作,教师指导验证)

师:通过观察,我们发现1元硬币要比1毫米……

生:厚一些!

师:铅画纸要比1毫米……

生:薄一些!

师:还有笔芯的粗细也不到1毫米。看来,只靠眼睛看是很难得出正确的结论的。所以,我们平时要多用工具进行验证对比。我们已经知道,铅画纸的厚度不到1毫米,那么,多少张这样的纸叠起来会有1毫米呢?

(学生实验发现,3张铅画纸合起来大约是1毫米)

【思考:通过学习,学生都会由衷地感慨:“1毫米是很细、很小的。”在此基础上,他们会形成这样的错误认知:很细、很小的就是1毫米。而事实上,1毫米究竟有多细、有多小,才是量感建立的核心问题。为此,教师引导学生通过亲身比对,发现了那些看似很细、很小的厚度,其实都与1毫米存在差距。通过逐步矫正,“1毫米的长度”才能在学生脑海中真正明晰起来。】

5.数一数:发现“1厘米=10毫米”。

师:怎么没有同学说这块橡皮的厚度是1毫米啊?

生:我量过了,这块橡皮厚1厘米,远远超过1毫米。

师:是的!橡皮的厚度确实是1厘米。你知道1厘米里面有几个1毫米吗?

(学生观察尺子并数一数)

生:1厘米等于10毫米。

师:同意吗?是不是所有的1厘米都等于10毫米?

生:是的!

师:为什么?

生:因为所有的1厘米都一样长,所有的1毫米也一样长。

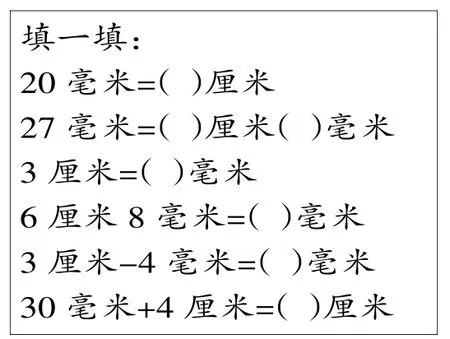

师:真好!1厘米等于10毫米,那20毫米等于……

(课件出示下图,口答说理)

师:不管是“毫米”转换成“厘米”还是“厘米”转换成“毫米”,我们都用到了“1厘米=10毫米”这个知识。(板书)

【思考:从橡皮厚度中引出“厘米”与“毫米”的关系问题,再组织学生观察验证、发现等式,整个过程水到渠成。而“是不是所有的1厘米都等于10毫米”的适时追问,强调了数学规律的普遍意义,有效激活了每位学生的探究推理与逻辑思考,促其素养生长。】

6.试一试:“纸上谈兵”用“毫米”。

师:知道了1毫米的长短,了解了“毫米”与“厘米”之间的关系,我们再来看看这些物品的长度各是多少。(课本“做一做”。独立完成,交流指导)

三、实际应用,巩固新知

1.实践练习。

请学生估一估、量一量身边一些小物件儿的长度。(学生动手操作,全班交流)

师:不管是量物体还是量图形,都要对准“0”刻度线,还要读准数据!

2.探究练习。

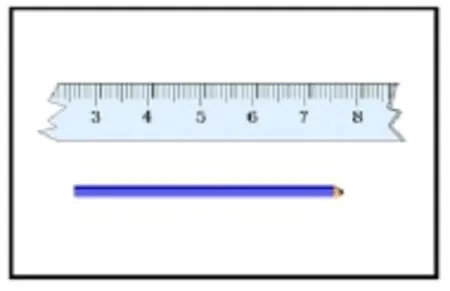

师:这把尺断掉了,还能用来量长度吗?

生:能用!

师:这里有一支铅笔。你觉得怎样用这把断尺测量长度呢?(观点分享,课件演示)

3.综合练习。

师:有位同学写了一篇数学日记,大家帮他把单位填完整。(学生独立完成,全班校对)

【思考:由于前面已有一定的基本练习,所以这组练习侧重于“变式拓展”。教师通过创设“实际测量”“断尺巧用”“日记填空”等鲜活而富有挑战性的问题情境,巩固了课堂的学习内容,锤炼了学生的数学能力。】

【课后反思】

整节课,学生对“毫米”的学习经历了一个由“模糊”走向“清晰”的认知改造过程。全课从“估计加油卡长度”引入,让学生知道“毫米是一个比厘米更小的单位”。随后,欣赏“生活中的毫米”图文资料,使学生体会“毫米是用来测量很细微的长度的单位”。由此,学生形成“毫米很小”的笼统观念。这种“模糊”的感受,尽管数学化水平较低,却能有效拉近“知识”与“学生”的心理距离,并有益于学生从整体上直观把握毫米学习的价值意义。在此基础上,通过“找一找”“记一记”“查一查”“数一数”“试一试”等一连串的数学活动,紧密聚焦“1毫米”“几毫米”的规范标准,引领学生缓慢而扎实地弥补自己已有经验中的模糊化缺失,使得意义把握变得有序而清晰。