地表覆盖方式对黄土旱塬区土壤碳氮的影响

2017-03-31李蓉蓉毛海兰

李蓉蓉,毛海兰

(西北大学城市与环境学院,陕西 西安 710127)

地表覆盖方式对黄土旱塬区土壤碳氮的影响

李蓉蓉,毛海兰

(西北大学城市与环境学院,陕西 西安 710127)

为了解不同覆盖方式对土壤总有机碳(SOC)、全氮(TN)、微生物量碳(MBC)和微生物量氮(MBN)的影响,旨在为该区域土壤碳氮动态变化以及旱作农田管理方式提供理论依据。基于田间定位试验,以黄土旱塬区春玉米田为研究对象,设置无覆盖对照、全生育期9 000 kg/hm2秸秆覆盖(SM)、全生育期地膜覆盖(PM)3种处理方式,结果表明:(1)与无覆盖对照相比,秸秆和地膜覆盖均显著增加土壤表层SOC、TN和MBC、MBN的含量,且秸秆覆盖处理的影响程度高于地膜覆盖处理,说明秸秆覆盖处理更加有利于土壤碳氮的累积;(2)不同覆盖方式除TN与MBC无显著相关性,其他各指标间均呈显著的正相关关系,说明土壤有机碳与全氮之间关系密切,MBC和MBN在较大程度上依赖于土壤SOC和TN的贮存量,对SOC的动态变化响应较快;(3)各处理表层土壤SOC、TN、MBC、MBN含量随土层的深入而降低。

地表覆盖;黄土旱塬区;微生物量碳;微生物量氮

土壤碳氮库的动态变化关系到农田生态系统的稳定以及农业的可持续发展,因此日益受到国际地学界、环境学界和生态学界重视[1]。土壤有机碳主要是指存在于土壤中各种动植物残体、微生物体及其分解和合成的所有含碳的有机物质[2],其微小变化不仅影响到全球大气CO2浓度,还对土壤的质量具有关键性作用;土壤全氮主要包括有机态氮和无机态氮,有机态氮占全氮的90%左右[3],是影响作物生长的主要限制因素之一,氮素缺乏会导致土壤肥力下降,从而影响作物生长。土壤有机碳与全氮之间具有密切的相关性,直接制约着农田有机质的循环,其动态变化直接或间接地影响着土壤肥力状况及作物产量[4-7]。土壤微生物量碳氮在土壤碳氮库中所占比例很小,但却是土壤养分的重要来源,影响农作物的生长发育[8]。研究表明,与土壤总有机碳和全氮相比,土壤微生物量碳氮周转周期快,较土壤有机碳、全氮对土壤环境变化的响应更加迅速和敏感,可以作为土壤理化性质、养分循环和土壤有机质变化的早期指标[9-12]。长久以来,干旱半干旱地区水资源的缺乏成为我国西北地区农作物发展的重要限制因素,如何高效利用有限的水资源,减少土壤水分蒸发,增加贮水量,提高农作物产量一直备受学者重视,而秸秆和地膜覆盖由于具有保墒蓄水,增加有机质,提高作物产量等作用[13-14],在我国北方旱地得到了广泛应用。大量研究表明,秸秆覆盖有利于土壤碳氮的积累,而覆盖地膜对微生物量碳氮含量影响的研究结果不太一致。黄土高原作为西北干旱半干旱典型的雨养农业区,目前在农业生产中广泛应用的覆盖材料为地膜和秸秆。研究不同地表覆盖方式对土壤碳氮的影响对于该地区农业可持续发展具有重大意义。本研究以田间定位试验为基础,探讨了秸秆和地膜两种覆盖方式对土壤总有机碳、全氮和微生物量碳、氮的影响,从而为该地区土壤碳氮库动态变化和农业可持续发展奠定理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验地位于陕西省咸阳市长武县十里铺村中科院黄土高原农业生态实验站(35° 12'53.64''N,107°45'3.10''E),地处东南暖湿地区与西北干旱地区的过渡带,年均降水量约584.1 mm,且降水主要集中在夏闲期,年均气温9.2℃,无霜期171 d,年辐射总量为484 kJ/cm2。作物主要以小麦、玉米为主,近年来大量种植苹果。土壤类型为粘壤质黑垆土,土质疏松,0~20 cm土层土壤的基本理化性质见表1[15]。

表1 供试土壤基本理化性质

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计 试验始于2008年,每年4月人工开沟播种,播种前清除上年覆盖的秸秆,然后用圆盘耙机松土蓄墒,9月玉米收获后农田休闲。设无覆盖对照处理(CK)、生育期覆盖秸秆9 000 kg/hm2(SM)、生育期地膜覆盖(PM)3个处理,随机区组设计,3次重复,小区面积66.7 m2。地膜覆盖采用可降解地膜,秸秆覆盖为整株覆盖方式,两种处理方式均在玉米播种后覆盖,直到次年翻耕前清除。供试春玉米品种为户农101,播种前各小区统一施基肥,化肥为过磷酸钙(总P2O5≥46%、有效P2O5≥43%)和尿素(N≥46.6%),施肥量为P2O590 kg/hm2、N 135 kg/hm2。

1.2.2 土样采集 2014年9月玉米收获后,采用“S”形5点取样法分别在各小区采集0~10、10~20 cm土层的土样,将同一土层的土样混匀作为一个土样,用无菌自封袋装好带回实验室自然风干,去除土样里的动植物残体及石砾,过2 mm筛备用。

1.2.3 测定指标与方法 (1)总有机碳/全氮:由于土壤偏碱性,先用盐酸进行预处理去除无机碳后过0.15 mm筛,然后用EA3000元素分析仪测定。(2)微生物量碳/氮:氯仿熏蒸培养法[16],并使用CleverChem200+全自动间断化学分析仪测定滤液NH4-N和NO3-N的含量。

采用Microsoft Excel 2010整理数据和绘制图表,运用SPSS 20.0软件对变量进行单因素方差分析(ANOVA)和相关性分析。

2 结果与分析

2.1 不同覆盖方式对土壤有机碳、全氮的影响

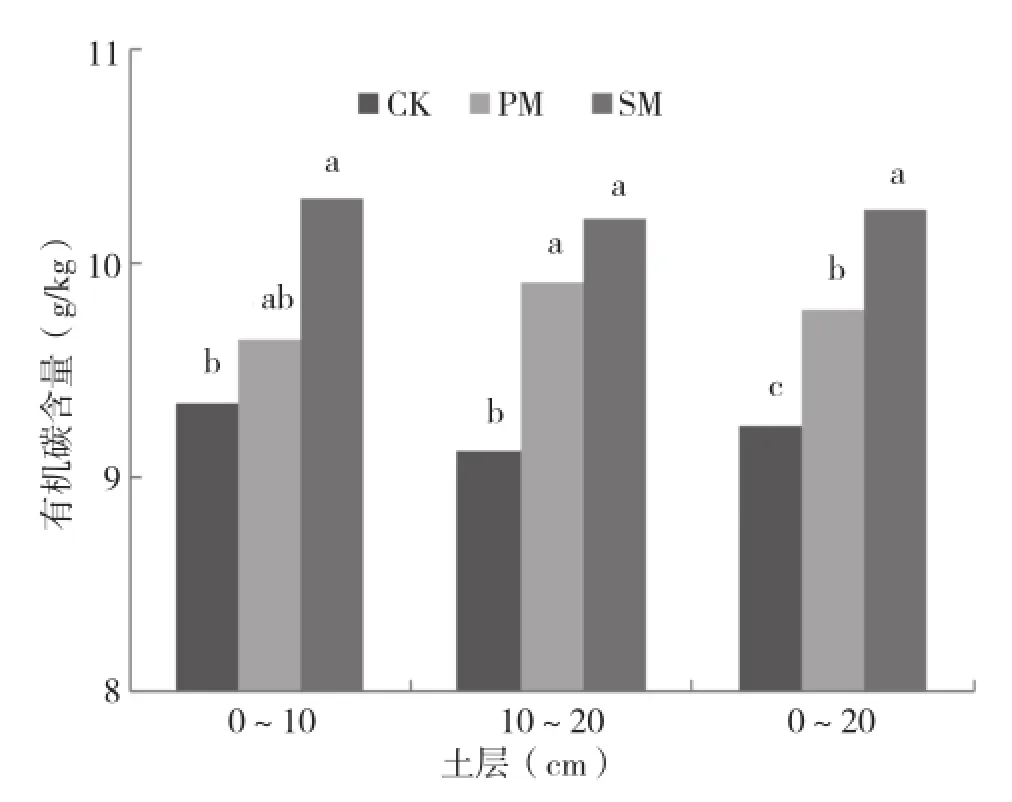

由图1可知,土壤总有机碳含量变化范围在9.1~10.3 g/kg。其中,0~10 cm土层,秸秆覆盖和地膜覆盖处理的土壤总有机碳含量较无覆盖对照分别提高了10.2%和3.2%,且秸秆覆盖与对照差异显著;10~20 cm土层,秸秆覆盖和地膜覆盖处理的土壤总有机碳含量较无覆盖对照分别提高11.8%和8.5%,且秸秆覆盖和地膜覆盖处理与对照均差异显著,说明两种覆盖方式均显著有利于土壤有机碳的增加。0~20 cm土层中,土壤有机碳含量变化为无覆盖对照<地膜覆盖<秸秆覆盖,且土壤有机碳随着土层的深入而逐渐减少,各处理间差异显著。

图1 不同地表覆盖方式下土壤有机碳的分布

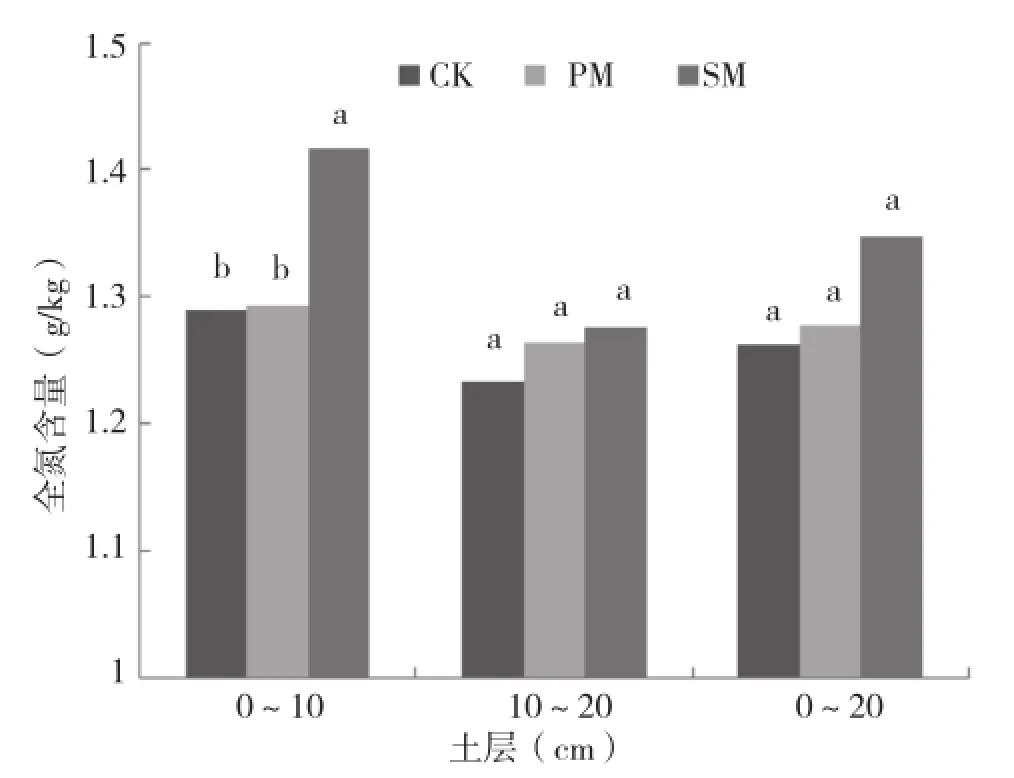

由图2可知,土壤全氮含量变化范围在1.2~1.4 g/kg。其中,0~10 cm土层,秸秆覆盖处理的土壤全氮含量比对照高12.7%,差异显著,地膜覆盖处理的全氮含量也有所增加,但差异不显著;10~20 cm土层,与CK相比,秸秆覆盖和地膜覆盖处理的土壤全氮含量分别提高4.3%和3.0%,差异均不显著。在0~20 cm土层中,秸秆覆盖处理的土壤全氮含量均高于无覆盖对照和地膜覆盖处理,但未达到显著水平,且土壤全氮也随着土层的增加而减少,与总有机碳变化趋势一致。

图2 不同地表覆盖方式下土壤全氮的分布

2.2 不同覆盖方式对土壤微生物量碳/氮的影响

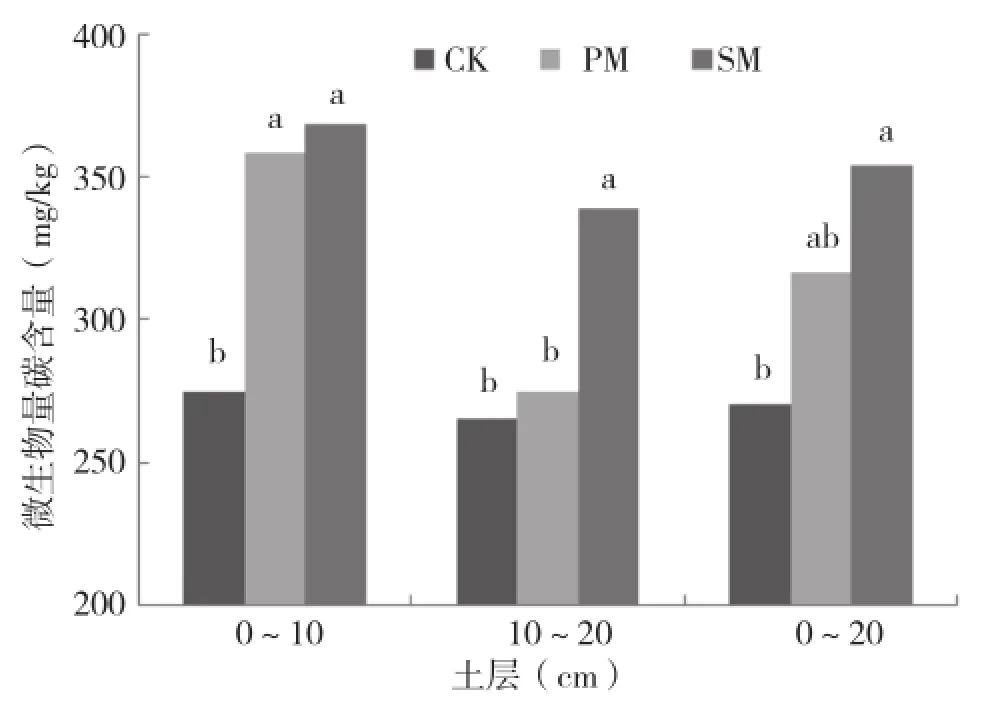

图3表示不同地表覆盖方式对土壤微生物量碳的影响,各处理在0~10、10~20 cm土层的微生物量碳含量具有显著差异,变化范围在265.2~368.3 mg/kg。其中,0~10 cm土层,地膜覆盖和秸秆覆盖处理的土壤微生物量碳含量较无覆盖对照分别提高30.4%和33.9%,差异显著;10~20 cm土层,与CK相比,秸秆覆盖处理的土壤微生物量碳含量增加27.8%,且差异显著,而地膜覆盖处理与对照差异不显著。0~20 cm土层中,秸秆覆盖和地膜覆盖处理的土壤微生物量碳含量较对照分别增加22.2%和11.4%,且秸秆覆盖处理达显著水平,说明可见秸秆覆盖对微生物量碳的作用明显于地膜覆盖。另外,各处理的土壤MBC含量均随着土层的深入而呈现下降趋势。

图3 不同地表覆盖方式下土壤微生物量碳的分布

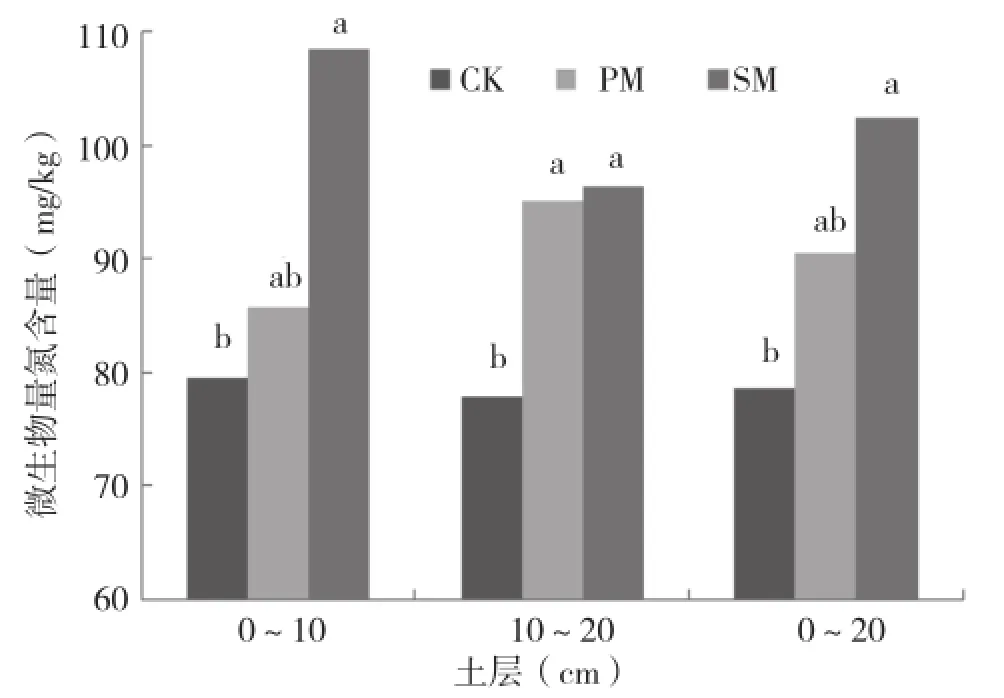

由图4可知,土壤微生物量氮含量变化范围在77.9~108.5 mg/kg,不同地表覆盖方式对0~10、10~20 cm土层微生物量氮含量具有显著影响。其中,0~10 cm土层,地膜覆盖和秸秆覆盖处理的土壤微生物量氮含量较无覆盖对照分别提高8.0%和36.5%,且秸秆覆盖处理达到显著水平;10~20 cm土层,与无覆盖对照相比,地膜覆盖和秸秆覆盖处理的土壤微生物量氮含量增加幅度相似,分别为22.3%和23.9%,且均与对照差异显著。0~20 cm土层,秸秆覆盖处理的土壤微生物量氮较对照高21.0%,且差异显著,说明秸秆覆盖处理的效果更佳。MBN含量表层含量最高,越往下层深入,MBN含量越低,其增长幅度变化也是如此,越往下层增长越缓慢。

图4 不同地表覆盖方式下土壤微生物量氮的分布

2.3 土壤SOC、TN、MBC、MBN间的相关性分析

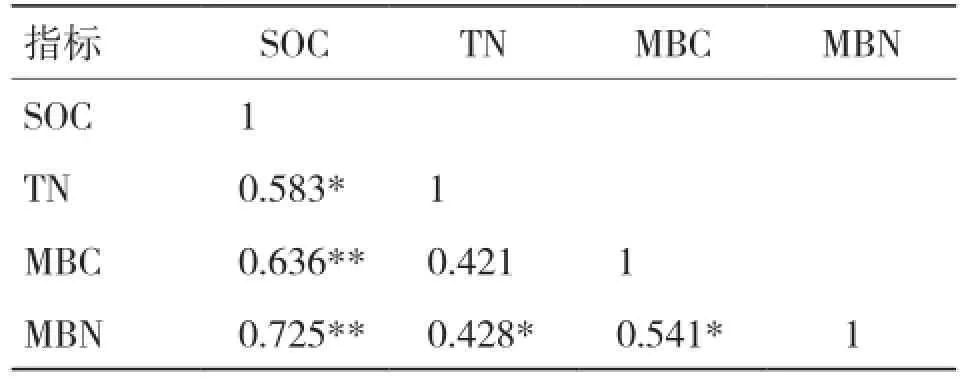

由表2可知,不同的地表覆盖方式下,土壤有机碳不仅与全氮显著相关,还与微生物量碳、氮间形成极显著正相关关系,而且土壤全氮与微生物量氮间也呈显著的正相关关系,表明土壤有机碳与全氮之间具有密切的联系,彼此促进和制约,土壤有机碳、全氮含量的增加能够促进土壤微生物量碳、氮的累积,微生物量碳、氮可作为SOC动态变化的敏感指标。土壤MBC与MBN之间的相关系数为0.541,表明土壤微生物量碳与氮之间也具有显著相关性,二者关系密切。

表2 土壤SOC、TN、MBC、MBN间的相关性

3 结论与讨论

3.1 不同覆盖方式对土壤SOC和TN的影响

本试验结果表明秸秆和地膜两种覆盖方式均能显著提高0~10、10~20 cm土层的SOC、TN和MBC、MBN含量,且秸秆覆盖效果更明显,在农业生产中实用性更高。不同覆盖方式下除TN与MBC无显著相关性,其他各指标间均具有显著的正相关关系,可见,MBC和MBN在较大程度上依赖于土壤SOC和TN的贮存量,土壤微生物量碳、氮可作为土壤有机碳氮变化的敏感指标。

不同的地表覆盖方式改变着土壤水热条件,相应地影响到土壤有机碳氮的变化。研究表明,秸秆覆盖有利于土层表层有机碳、全氮的累积,且均随着土层的深入而降低,本试验结果也表明秸秆覆盖显著增加了土壤0~20 cm土层的有机碳和全氮含量,且0~10 cm土层高于10~20 cm土层。这与王淑娟等[17]对陕西关中地区连续7年的田间定位试验,表明长期覆草可以显著提高土壤有机碳和全氮含量这一结论一致。秸秆覆盖能够增加土壤有机碳含量主要是因为秸秆具有保温保湿的作用,另外秸秆自身腐化降解产生有机物质随雨水下渗到土壤中从而有利于土壤有机碳的积累。全氮含量的分布于有机碳相似,这主要也在于全氮大部分来源于土壤植物残体分解与合成的有机质。而地膜覆盖对土壤有机碳以及全氮的影响结论不一致。本试验结果表明,地膜覆盖作用不明显,这与Tian等[18]的研究结果较一致;而王琳等[19]认为覆膜具有增温增湿作用,从而加速土壤中有机质的矿化,因此不利于土壤表层有机碳氮的积累。

3.2 不同覆盖方式对土壤MBC和MBN的影响

土壤微生物量碳氮在土壤碳氮库中所占比例很小,但却是土壤养分的重要来源。研究表明,秸秆覆盖改善了土壤理化性质条件,使得土壤微生物生长所需的碳氮源大量增加,微生物活性较大提高,刺激了微生物的生长与繁衍,加剧微生物对碳氮素的固定作用,从而增加了土壤中的微生物碳氮量[20-21]。本试验结果表明,秸秆和地膜两种覆盖方式均有利于土壤微生物量碳、氮的提高,但秸秆覆盖作用更加显著,这与刘玲等[22]的研究结果较一致。而覆盖地膜对微生物量碳、氮含量影响的研究结果不太一致,温晓霞等[23]、Zhou等[24]研究表明,地膜覆盖会增加土壤微生物量碳、氮含量;而谢驾阳等[25]认为地膜覆盖会降低微生物量碳、氮含量;于树等[26]则认为地膜覆盖对微生物量碳、氮含量无显著影响,与本试验结果较一致。这可能是由于地膜改善了土壤的水热条件,前期会显著增加增加微生物量碳的含量,长期覆盖后,地膜渗水性差,温度增加,减少了雨水对土壤水的有效补充,而且使微生物处于低氧环境中,使得土壤有机碳等养分处于快速消耗状态,导致后期养分供给不足,微生物活性不断降低。

3.3 土壤SOC、TN、MBC、MBN的相关性分析

本试验结果表明,土壤SOC、TN、MBC、MBN各指标间除TN与MBC间相关性较弱,其他指标间相关性均达显著水平,与前人研究结果较一致。汪娟等[27]在黄土高原半干旱丘陵沟壑区进行的试验结果表明,微生物量碳、微生物量氮与有机碳和全氮均呈显著正相关,说明提高土壤有机质、全氮含量有利于土壤微生物碳与氮的积累;李花等[28]研究表明,土壤碳、氮水平显著影响土壤MBC、MBN的含量;贾会娟[7]在玉米农田试验中SOC与其他组分间的相关性依次为TN >MBN>MBC。土壤碳氮组分间的相关性说明土壤有机碳氮组分间存在一定的耦合关系,相互促进相互制约,可以作为评价土壤质量的重要指标。其他组分与有机碳的相关性不同可能与作物生长、季节性有关,温度和降水量等气候因子的不同对土壤结构造成的影响也不同,进而对有机碳、氮组分产生不同的影响。

[1] 李海波,韩晓增,王凤. 长期施肥条件下土壤碳氮循环过程研究进展[J]. 土壤通报,2007,38(2):384-388.

[2] 苏琳. 保护性耕作方式对土壤有机碳及组分含量的影响[D]. 兰州:甘肃农业大学,2012.

[3] Duxbury J M. The significance of agricultural sources of greenhousegases[J].Fertilizer Research,1994,38:151-163.

[4] Ardo J,Olsson L,Assesent of soil organic carbon in semi-arid Sudan using GIS and the CENTURY model[J]. Journal of Arid Environments,2003,54(4):633-651.

[5] 李彩虹,张勇,袁汉民,等. 秸秆还田对土壤碳、氮、磷含量的影响[J].宁夏农林科技,2016,57(2):12-15.

[6] 郝小雨,马星竹,高中超,等. 长期施肥下黑土活性氮和有机氮组分变化特征[J]. 中国农业科学,2015,48(23):4707-4716.

[7] 贾会娟. 西南丘陵区保护性耕作下旱作农田土壤有机碳、氮相关组分的研究[D]. 重庆:西南大学,2015.

[8] Tu C,Ristaino J B,Hu S. Soil microbial biomass and activity in organic tomato farming systems-Effects of organic inputs and straw mulching[J]. Soil Biology and Biochemistry,2006,38:247-255.

[9] Jackson L E,Calederon F J,Steenwerth K L,et al. Responses of soil microbial processes and community structure to tillage events and implications for quality[J]. Geoderma,2013,11(34):305-317.

[10] 杨滨娟,黄国勤,钱海燕,等. 秸秆还田配施化肥对土壤温度根际微生物及酶活性的影响[J]. 土壤学报,2014,51(1):150-157.

[11] 汤宏,沈建林,张杨珠,等. 秸秆还田与水分管理对稻田土壤微生物量碳、氮及溶解性有机碳、氮的影响[J]. 水土保持学报,2013,27(1):240-246.

[12] 郭成藏,李鲁华,黄金花,等. 秸秆还田对长期连作棉田土壤微生物量碳氮磷的影响[J]. 农业资源与环境学报,2015,32(3):296-304.

[13] 张婧,张仁陟,左小安. 保护性耕作对黄土高原农田土壤理化性质的影响[J]. 中国沙漠,2016,36(1):137-143.

[14] Adriano S N,Yuncong C Li,Carlos A,et al. Cover crops and no-till effects on physical fractions of soil organic matter[J]. Soil and Tillage Research,2013,130:52-57.

[15] 李富翠. 旱地夏闲期秸秆覆盖和种植绿肥协调土壤水肥供应的效应与机制[D]. 杨凌:西北农林科技大学,2015.

[16] Jenkinson D S,Powlson D S. The effects of biocidal treatments on metaboli in soil-V. A method for measuring soil biomass[J]. Soil Biology & Biochemistry,1976,8:189-202.

[17] 王淑娟,田霄鸿,李硕,等. 长期地表覆盖及施氮对冬小麦及土壤肥力的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2012,18(2):291-299.

[18] Tian J,Lu S H,Fan M S,et al. Labile soil organic matter fractions as influenced by non-flooded mulching cultivation and cropping season in ricewheat rotation[J]. European Journal of Soil Biology,2013,56:19-25.

[19] 王琳,李玲玲,高立峰,等. 长期保护性耕作对黄绵土总有机碳和易氧化有机碳动态的影响[J]. 中国生态农业学报,2013,21(9):1057-1063.

[20] Zavalloni C,Alberti G,Biasiol S,et al. Microbial mineralization of biochar and wheat straw mixture in soil:A short-term study[J]. Applied Soil Ecology,2011,50:45-51.

[21] Hemwong S,Cadisch G,Toomsan B,et al. Dynamics of residue decomposition and N2 fixation of grain legumes upon sugarcane residue retention as an alternative to burning[J]. Soil and Tillage Research,2008,99(1):84-97.

[22] 刘玲,刘振,杨贵运,等. 不同秸秆还田方式对土壤碳氮含量及高油玉米产量的影响[J].水土保持学报,2014,28(5):187-192.

[23] 温晓霞,韩思明,赵凤霞,等.旱作小麦地膜覆盖生态效应研究[J].中国生态农业学报,2003,11(4):93-95.

[24] Zhou L M,Jin S L,Liu C A,et al. Ridgefurrow and plastic-mulching tillage enhances maizeesoil interactions:opportunities and challenges in a semiarid agroecosystem[J]. Field Crops Res,2012,126:181-188.

[25] 谢驾阳,王朝辉,李生秀. 地表覆草和覆膜对西北旱地土壤有机碳氮和生物活性的影响[J].生态学报,2010,30(24):6781-6786.

[26] 于树,汪景宽,高艳梅. 地膜覆盖及不同施肥处理对土壤微生物量碳和氮的影响.沈阳农业大学学报[J]. 2006,37(4):602-606.

[27] 汪娟,蔡立群,毕冬梅,等. 保护性耕作对麦-豆轮作土壤有机碳全氮及微生物量碳氮的影响[J]. 农业环境科学学报,2009,28(7):1516-1521.

[28] 李花,葛玮键,马晓霞. 小麦-玉米轮作作体系长期施肥对墳土微生物量碳、氮及酶活性的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2011,17(5):1140-1146.

(责任编辑 邹移光)

Effects of mulching patters on soil carbon and nitrogen in arid area of Loess Plateau

LI Rong-rong,MAO Hai-lan

(College of Urban and Environment Science,Northwestern University,xi'an 710127,China)

The effects of different mulching patters on soil organic carbon,total nitrogen,microbial biomass carbon and microbial biomass nitrogen were studied to provide theoretical basis for the dynamic change of soil carbon and nitrogen,and the management of dry farmland. A positionable experiment of spring maize was conducted in Loess Plateau,which set up three different mulching patters:without mulching treatment as control (CK),straw mulching at a rate of 9 000 kg/hm2(SM)and degradable plastic film mulch(PM). The results showed that compared with CK,straw and plastic film mulching significantly increased the contents of SOC,TN,MBC and MBN in soil layer. The effect of SM treatment was better than PM treatment. There were significant positive correlations among different indexes (P<0.05),except TN and MBC,which showed close relationship between soil organic carbon and total nitrogen. The storage capacity of MBC and MBN in a large extent depended on SOC and TN,which respond rapidly to SOC dynamic change. The contents of SOC,TN,MBC and MBN decreased with the decline of soil layer.

mulching patter;arid areas of Loess Plateau;microbial biomass carbon;microbial biomass nitrogen

S153.6

A

1004-874X(2017)01-0076-06

2016-09-20

国家自然科学基金(31270484)

李蓉蓉(1991-),女,在读硕士生,E-mail:szxydklrr@163.com

李蓉蓉,毛海兰. 地表覆盖方式对黄土旱塬区土壤碳氮的影响[J].广东农业科学,2017,44(1):76-81.