浅谈高中生物课堂科学素养的养成

2017-03-31杨燕��

杨燕��

摘要:日常的高中生物教学中,教师通过挖掘课本材料、设计课堂结构、渗透STS教育、开展生物实验等途径,在讲授生物学知识的同时,不断培养学生的生物科学素养。

关键词:新课程;高中生物;科学素养

中图分类号:G633.91文献标识码:A 文章编号:1992-7711(2017)03-090-1

新课程的基本理念是:提高生物科学素养,面向全体学生,倡导探究性学习,注重与现实生活的联系。所谓“生物科学素养”是指参加社会生活、经济活动、生产实践和个人决策所需的生物科学概念和科学探究能力,包括理解科学、技术与社会的相互关系,理解科学的本质以及形成科学的态度和价值观。高中生物教师如何在生物课堂中践行新课程的理念,促成学生科学素养的养成呢?

一、利用课本材料,激发科学兴趣

兴趣是最好的老师。浓厚的学习兴趣能激发学生学习的潜在动力。新课改后,课本上有很多材料为新知的学习创设了情境。比如:《伴性遗传》一节中讲述了人类红绿色盲症是道尔顿在给母亲准备圣诞节礼物时发现的。这个故事学生很感兴趣,就会疑问:色盲到底是怎么引起的?这就大大激发了学生后续学习的动力。《红楼梦》中说:“女人是水做的。”而《细胞生活的环境》相关信息写到:成年男性体内含水量大约是体重的60%,成年女性体内含水量大约是体重的50%。出生一天的婴儿,体内含水量大约是体重的79%。学生阅读这段话后会充满好奇,下面就不难引出“体液”的概念。

二、介绍科学史实,体验科学精神

科学史不只是简单的科学发展的材料堆积,其蕴含着科学家和人类的高度智慧。例如,大量的科学方法和创新、丰富的科学精神和品质、严密的逻辑和推理等等。而这些正是高中学生科学素养的最重要的组成部分之一。

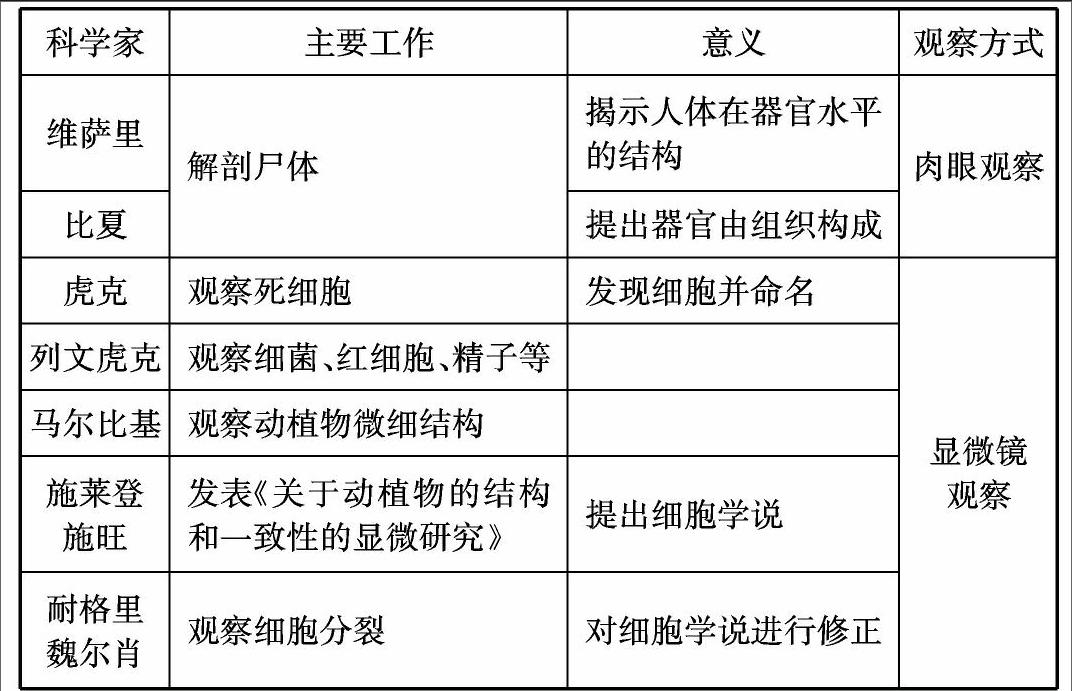

高中课本中涉及到许多科学史实,不能因为课时紧张就略去介绍。相反,应该注重科学发现过程的讲解和归纳,让学生在重温科学家探索发现的过程中体验真正的科学精神,领悟其中的思路和方法,最终形成科学的价值观。细胞学说的建立过程就是一个很好的科学史教育素材。学生在教师的引导下通过认真的阅读,可以总结出如下表格:

提出细胞学说

对细胞学说进行修正显微镜观察

由此,学生可以获得很多启示:科学的发现是一个长期的过程,需要多位科学家共同参与、共同努力;科学发现的过程离不开技术的支持;科学学说不是一成不变的,需要不断修正和发展等。

三、优化教学设计,促成科学思维

在具体的教学过程中,教师可以将课本内容进行精心的设计,巧妙的构思,在有序的课堂教学中贯穿科学的逻辑思维。比如设计《基因在染色体上》这节课时依照两条主线:

(1)与基因有关的科学家:孟德尔——约翰逊——萨顿——摩尔根。

(2)萨顿假说的证据——摩尔根果蝇杂交实验中体现的“假说——演绎”法:果蝇杂交实验——作出假设——演绎推理——实验验证——总结规律。

接下去提出这节课的“母问题”——基因,开始找寻基因之旅。根据“母问题”提出以下一系列的“子问题”:(1)萨顿用蝗虫细胞作实验材料,提出了什么假说?(2)萨顿用什么方法提出了此假说?(3)萨顿得出的结论——“基因在染色体上”一定正确吗?谁对此持怀疑态度进行了实验?(4)果蝇作为遗传实验材料有何优点?(5)果蝇杂交实验如何进行,出现了怎样的实验现象?(6)经过推理、想象提出了什么假说?(7)摩尔根等人是如何对实验现象进行解释的?(8)摩尔根等人用什么方法验证了这些解释?如何进行的?(9)摩尔根等人应用了什么研究方法?随着子问题的不断解决,学生的科学逻辑思维能力也在不断形成。

四、渗透STS教育,体现科学人文

朱正威老师在《我和中学生物科学教育》这本书中曾写道:“要让社会生活、生产、发展中与生物科学有关的问题进入学校课堂,进入学生的学习活动,在学生时期就尝试扮演社会角色,培养社会的人。”科学,来源于生产生活实践。学习科学知识的最终目的除了知识的获取,更重要的是为社会发展服务。在生物课堂渗透STS教育,将课本的生物学知识与学生的日常生活及人类社会的发展有机结合,培养学生理论联系实际,学以致用的能力,体现科学的人文化,这是生物科学素养的又一个重要组成部分。

五、開展生物实验,锻炼探究能力

在课堂教学中,要突出学生的主体地位,引导学生发现问题、提出问题,创造学生动手实验的机会和条件,让学生以质疑为荣,以解疑为贵,在合作学习、亲自实践的过程中体验学习的快乐。

比如在“叶绿素的提取和分离”实验中,让学生增加“黄叶中色素的提取和分离”实验。《物质跨膜运输的实例》一节“问题探讨”中渗透现象装置图用的是玻璃纸,课堂上可以提供蛋壳膜、纱布等材料供学生分组实验,让学生明白哪些材料可以代替玻璃纸,进而思考玻璃纸在渗透作用中所起的作用。“比较过氧化氢在不同条件下的分解”实验中,经常会由于未同时向两支试管内分别滴加2滴肝脏研磨液、2滴FeCl3或气体大量溢出等原因导致观察不到正确的实验现象。为了解决这一问题,教师可以让学生使用气中氧传感器准确测量两支试管所产生的气体量,这样不仅定性地进行观察,而且从定量的角度进行验证,实验更具真实性和说服力。