对一节“同课异构”课的思考

2017-03-31李晓东

李晓东

摘 要:在初中物理教学中,关于“功”的概念有两种典型的教学模式,这两种教学模式对学生物理素养的培养有什么差异呢?本文给出了反思。

关键词:教学模式;同课异构;反思

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2016)12-0034-3

课题:功(苏科版九年级上册第十一章第三节)[1]

(课例A)

师:本节课我们将学习一个十分重要的物理概念——“功”。在物理学中,许多问题如果用功的观点去解释,可以使问题简单化。基于此,本节课我们的学习目标是:(1)理解做功的两个必要因素,掌握功的单位,理解功的计算公式,会用公式进行有关计算;(2)尝试运用功的观点来分析物理问题;(3)运用所学知识解决生活中的实际问题。

师:什么是功?日常所说的“做工”与物理学中的“做功”含义相同吗?请观察这样一组图片(投影图1),图中两个人虽然竭尽全力,但从物理学角度讲,他们没有做功。请再观察一组图片(投影图2),此时图中的人对物体做了功。通过对两组图片的对比,你认为做功需要满足哪些条件?

生1:物体要受到力的作用。

生2:物体要移动一段距离。

师:(教师手托粉笔盒水平移动一段距离)此时托力没有对粉笔盒做功;(教师手托粉笔盒竖直向上移动一段距离)此时托力对粉笔盒做了功。通过对这两个情景的分析,你对做功的条件有什么进一步的认识?

生1:物体要在力的方向上移动一段距离。

生2:做功要满足两个条件,一是物体要受到力的作用;二是物体要在力的方向上移动一段距离。(投影做功的两个必要因素)

师:请讨论后回答下列问题:

问题组(一)(投影):①图1中,小孩为什么没有做功?②冰块在光滑的水平面上匀速滑动,有没有力对它做功?③某人手提一桶水在水平路面上匀速行走,手提水桶的力对水桶有没有做功?

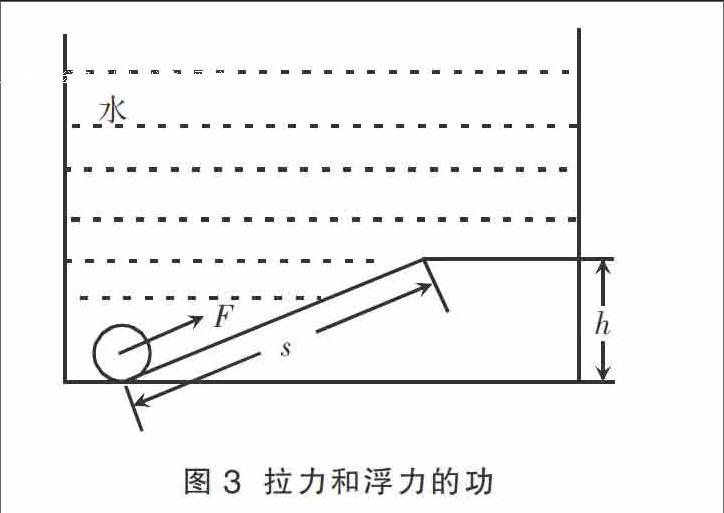

问题组(二)(投影):①某人在水平路面上匀速行走,重力有没有做功?②某人从斜坡上匀速走下来,重力有没有做功?③如图3,拉力F对物体有没有做功?浮力对物体有没有做功?

师:通过上述讨论和交流,我们基本上明白了物理学中“做功”的含义。那么,如何计算力对物体做功多少呢?请自学课文后回答下列问题。

问题组(三)(投影):①物理学中是如何规定做功的?②功的数学表达式如何?③单位是什么?

深化练习(投影):

①某人用200牛的力拉着2000牛的车子沿水平方向前进5米,问拉力、重力各做多少功?

②某人提着重为50牛的一桶水匀速走上一斜坡,已知坡长为20米,坡高为6米,求人对水桶做了多少功?

③某人用50牛的力推一辆小车前进了6米,放手后小车滑行了4米,问推力做了多少功?

……

(课例B)

师:通过对杠杆和滑轮的研究,我们注意到:省力的机械费距离,省距离的机械费力。那么,有没有既省力又省距离的机械呢?今天我们选择另一种简单机械——“斜面”进行深入研究(展示斜面模型)。

师:为了研究利用斜面将物体拉到某一高度是否省力?是否省距离?我们应做哪些测量?做哪些比较?

生1:测量物体重力G、拉力F,并比较它们的大小;

生2:测量斜面长s、斜面高h,并比较它们的长短。

师:测量拉力F时,需要注意什么?

生:应沿斜面方向匀速拉动物体。

师:为减小摩擦对实验结果的影响,在器材的选择上,你有什么好的建议?

生1:用更光滑的斜面;

生2:用小车作为被拉物体。

师:为使实验结论更具说服力,你和你的同桌将如何规划实验?

生1:改變小车的重力;

生2:改变小车上升的高度;

生3:改变小车上升的高度时,应保持小车通过的距离不变;

生4:改变斜面的坡度;

生5:改变小车的重力时,应保持斜面的坡度不变;改变斜面的坡度时,应保持小车的重力不变。

师:结合上述讨论,你和你的同桌将采用什么样的数据记录表格?

(在学生讨论的基础上,教师向学生推荐如表1所示的数据记录表格,同时指导学生按图4所示的实验装置完成实验探究。)

师:(选一份学生采集的实验数据,如表2)分析这些数据,你发现了什么?

生1:比较拉力和重力的大小,发现使用斜面可以省力;

生2:比较小车通过的距离和上升的高度,发现使用斜面费距离;

生3:比较第1、3组或第2、4组实验数据,发现使用斜面时,坡度越小越省力。

师:科学家在透过实验数据寻找规律时,常常将数据进行一些数学处理。请在表格的空白栏里添加Fs、Gh两项,通过计算,你又发现什么?

生1:Fs、Gh很接近,Fs略大一些;

生2:Fs略大一些的原因可能是小车与斜面之间的摩擦造成的;

生3:如果不考虑摩擦等阻力的影响,Fs应该等于Gh。

师:这一实验不仅进一步表明没有既省力又省距离的机械,而且还告诉我们“力与物体在力的方向上通过的距离的乘积”是一个有物理意义的量。在物理学中,我们称这一乘积为机械功,简称功。

……

反思这两节课:

课例A曾得到很好的评价。究其得到好评的原因主要有:第一,亮明学习目标,明确教和学的方向,试图用有意注意提高学生学习的效率;第二,概念的核心要素都是在教师精心设计的情景中被学生“发现”的;第三,概念在教师的一串串问题中逐步得到深化。

其实,这是一种误解:其一,从心理学角度讲,初中学生对学习的投入度主要依赖于对学习内容的兴趣和好奇,学习过程中无意注意仍起主要作用,单纯依靠有意注意完成学习任务很难达到预期效果;其二,仔细考量教师所设置的情景和所提出的一串串问题,其实是一个“套”,一个束缚学生思维的“套”,学生所起的作用只是教师见解的复述者;其三,更为可怕的是,直到学生能“熟练”应用概念解决各种问题时,还不知道物理学中为什么要定义“功”这一物理量,而这恰恰应是学生在形成概念前首先要解决的问题,可惜在目前的初中物理教学中关于这方面的教学也是最为缺失的。[2]

而课例B,表面上它好像是研究了一个与本课内容不相干的问题,但它却起到了“润物细无声的”作用:第一,它既与学生前期学习的内容实现了无缝对接,又在不知不觉中将学生的认知水平引到一个新的高度;第二,任何一个物理概念绝不是物理学家凭空臆造的,它一定是科学家在探索中遇到了类似本节课学生所遇到的情景,进而引起思考的结果,在课堂中植入这样的情景对揭开科学研究的神秘面纱,引导学生向科学家一样的学习,激发学生学习的热情,坚定学生学习的信心是很有帮助的;第三,从探究课题的确定,到探究过程的全面设计,再到最终结论的“发现”,都高仿真地模拟了科学家从事科学探究的过程,这对学生将来从事独立的探究活动有很强的指导意义。[3]

基于这样的思考,笔者以为教师要想上好“概念”课,一定要将概念建构的自主权还给学生。

参考文献:

[1]教育部.义务教育物理课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]曹宝龙.概念形成原理与教学建议[J].物理教学,2016(4):5—8.

[3]梁振圣.新课标视角下《功》的教学设计[J].物理教学探讨,2013,31(8):67—68.

(栏目编辑 罗琬华)