美国来华传教士的中国形象认知策略:一种跨文化分析框架

2017-03-29李霄鹍

李霄鹍

美国来华传教士的中国形象认知策略:一种跨文化分析框架

李霄鹍

从国家形象的基本概念出发,分析指出国家形象认知与主体内在的心理认知图式和外在的文化交往语境之间存在紧密联系。美国来华传教士认知中国形象的过程与其在华跨文化传教活动同步开展并深化。因此,借鉴图式理论,重点从情境图式、角色图式、策略图式和情感图式四个方面考察传教士跨文化交流的认知过程,探讨这些图式因素的改变与他们所认知的中国形象之间的关系。同时,将上述图式要素与约翰·贝利的文化适应模型进一步有机融合,在此基础上提出从语境与心理图式角度考察传教士认知中国形象的跨文化理论框架。

美国来华传教士 中国形象 认知策略 图式

当前,国家形象(national image)问题广受重视,经常性地被提升到关系国家“声誉资本”(reputation capital)和国家“软实力”(soft power)的高度,措置在涉及国家主权利益的泛政治化语境中被广泛讨论。有学者指出,当今国际关系中的物质利益冲突越来越多地被诉诸符号化隐喻表述,因而将国际关系中的政治权力运作方式导向了形象政治(image politics)*Alpo Rusi:Image Research and Image Politics in International Relations—Transformation of Power Politics in the Television Age,Cooperation and Conflict,1988,23,p.30.。作为当今世界上最为重要却又时常在观念和行为上存在潜在冲突的两个大国,美国的中国形象(the American image of China,the American view on China)问题又成为中国形象这个热点问题之中的热点,它不仅被中国人关注,同样受到美国人自身的高度重视。

目前学界对该问题的一个重点研究方向是在廓清国家形象基本概念的基础上,结合媒介理论探讨国家形象的建构和传播策略。这样的研究是必要的,尤其是在当前中国崛起的现实大背景下,如何在全球复杂的政治、宗教、文化交错语境下,有效地建构和维护中国国家形象是涉及国家战略利益的重大问题。然而,将国家形象问题集中在“建”与“传”的问题上,凸显出当前研究中的一种理论前提缺失,即,当我们把主观建构(设定、塑造)的国家形象对外传播的时候,这种形象要经过全球各种不同政治、宗教和文化背景下的受众们的解读、认知和接受。在不同的政治、宗教、文化语境下,人们所认知到的中国形象和我们主观上希望传达的中国形象是一致的吗?跨文化语境对人们的形象认知心理会产生怎样的作用?人们的认知心理又如何影响人们对国家形象的认知策略?因此,厘清跨文化背景下人们对国家形象的认知策略,才能够更加有针对性地探讨和深化国家形象的建构和传播策略。

回溯美国的中国形象发端源头,众多历史记忆的线索都指向了来华美国传教士这一群体。1830年裨治文(Elijah Coleman Bridgman,1801—1861)和雅裨理(David Abeel,1804—1846)两位美国传教士登陆广州,自此揭开了传教士近距离接触、观察中国的历史大幕。他们成为继商人之后来华的第二个美国重要团体,伴随着此后一百多年不间断的在华传教活动的开展,他们和商人、外交官一起构成了美国对华直接观察认知的重要来源。不仅如此,在长达一个世纪的时间里,他们著书立说、发行报刊,回国后巡回演讲,在对华关键问题上游说美国决策高层甚至总统本人,通过多种形式向美国各个阶层传递中国形象,成为影响美国中国观的“唯一适当或精确的来源”*丹涅特·泰勒:《美国人在东亚:十九世纪美国对中国、日本和朝鲜政策的批判研究》,姚曾廙译,商务印书馆1959年版,第474页。。从中美外交关系的开端、发展到走向成熟,都深深烙下了美国传教士认知中国的痕迹。因此,研究美国来华传教士认知中国形象的策略及其转变过程,可以为深入理解当今美国之中国形象形成原因提供坚实的基础。

美国来华传教士是历史上美国之中国形象的重要知识来源,在整个19世纪,传教士凭借他们认知和传递的中国形象,对美国的中国观形成和对华策略制定产生了重大影响。*关于早期美国来华传教士对美国的中国观产生的重要影响,可参见李霄鹍:《来华传教士对美国感知中国形象的影响及意义》,《新闻与传播评论》(2015年卷),第142~146页。作为承载和推广基督教价值理念的重要力量,美国来华传教士群体对中国形象的认知历程为我们剖析跨文化交往实践过程中的国家形象认知提供了良好的案例。传教士对中国形象的认知伴随着其来华传教这一跨文化活动而展开、发展和深入。传教士所代表的基督教文化与晚清中国儒家文化存在巨大差异,虽然基督教新教在客观上是伴随着西方的商业和军事活动而强行进入中国的,但是从整体上看,传教士对儒家文化的态度经历了“挑战—调适—平衡”的过程,同时也推动了中国社会从封闭走向开放,并在现代化转型之中努力适应外来文化冲击,两种异质文化最终呈现出相互适应的趋势。本文即以美国传教士的中国形象认知策略为中心,探讨主体认知策略与外在语境和内在心理图式之间的互动关系,尝试在考察中初步探析国家形象认知策略的理论框架。

一、国家形象与内在认知图式间的联系

国家形象是在人们的主观认知思维转化下,替代国家现实而进入人们头脑之中的观念和印象。然而这种观念和印象并不是直观的或者镜像式的反映或者反射,而是经过人们内心复杂加工后的结果。认知的复杂性源于国家形象自身构成因素的复杂性。考察国家形象的基本概念,可以发现国家形象在整体上可以划分为国家形象的物理组成部分和国家形象的心理组成部分。其中国家形象的物理组成部分在认知和评价上具有相对统一的客观标准,对其认知的结果形成某种客观性知识;而国家形象中的心理组成部分主要涉及认知主体与认知客体之间的互动关系,以及在互动之中形成的态度、情感、善恶等价值性判断,这些都与认知主体特定的文化心理铰接在一起,形成一种较为主观的认知体验。但这种主观的认知体验,往往决定着国家形象的情感偏向。

(一)国家形象符号中的“能指”与“所指”

在“国家形象”概念正式提出之前,法国形象学学者巴柔从比较文学研究角度提出“异国形象”概念,将其定义为“对这两种类型文化现象间差异所作的文学的或非文学的,且能说明符指关系的表述”。*巴柔:《形象》,载孟华主编:《比较文学形象学》,北京大学出版社2001年版,第155页。根据形象学原则,完整的形象研究包括外部与内部两个层面。外部研究是指对“社会集体想象物”的研究,即讨论文本是如何与历史、社会铰接的,也就是说,形象认知的“知识场”、“历史场”是怎样的。形象内部研究是指对呈现形象特点的文本的研究,即通过具体的文本分析搞清楚形象本身究竟是什么样的。形象外部层面所包含“知识场”和“历史场”是主体先验存在的,主体借由这一先验的文化图式去认知和制作异域民族国家的形象,从而形成他者相对于特定主体而存在的形象——形象的内部。形象学的理论,暗含这样一个命题,形象是一种符号体系,由形式与意义两部分结构而成,形象的内部(视觉、听觉、嗅觉等感知形式)构成符号的“能指”,而形象的外部(能够赋予感知意义的文化图式)构成符号的“所指”,“所指”是对“能指”的翻译与阐释,是意义的赋予。

按照这一定义,异国形象是一种传达意义的符号表述,异国现实成为这个符号的“能指”,扮演着景观功能,而人们对这种异国景观的认知与理解则成为关键的“所指”,是这个符号中意义的指向。因此,异国形象的本质不在于对异国现实的描述或再现,而是“通过这一描述,塑造(或赞同、宣扬)该形象的个人或群体揭示出并表明了自身所处的文化、社会、意识形态空间”*巴柔:《形象学理论研究:从文学史到诗学》,载孟华主编:《比较文学形象学》,北京大学出版社2001年版,第202页。。也就是说,国家形象中的物理部分实际上构成了这个符号体系中的“能指”,而国家形象中的心理部分构成了这个符号体系中的“所指”。“所指”是赋予国家形象意义和性质的关键。

(二)认知图式是对国家形象认知中的“所指”要素的整合

“国家形象”(national image)一词最早出现于美国经济学家肯尼思·博尔丁(Kenneth E. Boulding)的《国家形象和国际体系》(NationalImagesandInternationalSystems)一文。作者明确提出从三个维度来描述和认知国家形象:第一个维度是地理空间维度,也就是国家的“地理形象”,或者说地图形象;第二个维度是国家的“敌意”和“友好”;第三个维度是国家“强大”和“羸弱”。*K. E. Boulding:National Images and International Systems,Journal of Conflict and Resolution,1959,3,pp.123-131.也就是说,我们可以从国家资源(resource)、国家意愿(will)和国家力量(power)上来认知和评估国家形象;进一步概括提炼,国家资源和国家力量可以划分为国家形象的物理组成部分,而国家意愿(“敌意”和“友好”)则属于国家形象的心理组成部分,涉及态度和价值的主观判断。但是从总体上,博尔丁着重把国家形象界定为心理态度(will)上的国家形象,国家形象关涉的是国家的好坏、“敌意”或 “友好”,是一个国家对自己的认知以及国际体系中其他行为体对它的认知的结合。总体上,他认为国家形象更主要的“是主观印象,而非客观事实”*K. E. Boulding:National Images and International Systems,Journal of Conflict and Resolution,1959,3,p.122.。

美国国际关系学者阿伦·休斯·怀丁(Allen Suess Whiting)从形象的发生机制和功能角度来定义国家形象,他指出形象“来自对历史、经验和自我形象的一种选择性的解释。……相对应的一方通常被确定为好的或者坏的、强大或者软弱、朋友或者敌人。观察力(perception)指人们把相对应的一方置于自己头脑里先已存在的形象所提供的框架和定义下,对其不同的主张、行为、或者事件带有的选择性认知能力”。*Allen S. Whiting:China Eyes Japan,Berkeley:University of California Press,1989,p.18.也就是说,形象是基于塑造者与被塑形国家之间的关系判定而建立的,这种关系既包含物质力量对比关系(物理组成部分),也包含态度、价值判断关系(心理组成部分),并且这种关系是一种预设或者继承的“套话”,它先于形象的形成,成为塑造形象的“前见”,由于它的存在,国家形象塑造过程中“并非先观察才予以界定,而是先界定而后观察”*Walter Lippmann:Public Opinion,New York: Harcourt,Brace and Company,1922,p.81.。

怀丁对国家形象的定义与博尔丁有着相似之处,并且更进一步地提出了“观察力”这个概念。在其定义中,观察力的实质就是人们的认知能力,其构成要素有:(1)头脑里先已存在的“框架”(如历史、经验、自我形象等),这个框架给予人们最为基本的认知态度(好的或者坏的、强大或者软弱、朋友或者敌人);(2)对被观察国的主张、行为或者具体事件的注意,即认知过程中的观察事项或者说视野范围;(3)带有“选择性的解释”,所谓选择性,即认知判断标准的选择性,认知主体总是倾向于选择主体所属文化系统中已经被认可的价值判断标准;综合上述分析,认知态度(情感)、认知视野范围和认知判断标准构成了国家形象认知的核心要素,也即国家形象“所指”要素。

根据现代图式理论(schema theory),图式(schema)代表个人对外界环境认知时的知识结构或者模式,它包括对所认识的对象的特点以及这些特点的相互关系的认识。也就是说,图式是引导人们对所观察到的国家现实景观进行信息解码、翻译和意义指定的方法和程序,是对上述“所指”要素的整合框架。不同的主体具有不同的认知图式,这其中最为关键的是主体的文化系统。正如肖尔(Shore)所言:“最好把文化想象为一个庞大的、有各种不同的模式组成的集合体,或者是心理学家有时所称的图式”。*Shore,B.:Culture in Mind: Cognition,Culture and the Problem of Meaning,New York: Oxford University Press,1996,p. 44. 转引自单波:《跨文化传播的问题与可能性》,武汉大学出版社2010年版,第119页。文化心理学派的理论深刻地揭示出文化差异对主体认知的根本性影响,揭示出跨文化情境下主体认知不可回避的问题。综合上述分析,本文认为:

作为认知图式,它源于不同主体的文化系统,主要从认知视野(人们收集或者过滤认知对象信息的范围和能力)、认知标准(人们评判认知对象对错、好坏、美丑、善恶的基本依据)和认知态度(人们对待认知对象的基本情感和行为意向)方面引导人们对认知对象产生知识性、价值性和情感性判断,从而产生认知形象。但是与对自然客体的认知不同,人们对社会文化交往对象的认知是在社会文化交往过程中完成的,因此,这时人们的认知图式与社会交往图式产生重叠,社会交往的结果在很大程度上影响着人们对社会交往对象的认知形象。

二、跨文化交往实践中的认知图式结构

传教士对中国形象的认知,是在跨文化情境之中发生、发展和变化的。他们带着美国特有的白人基督教文化而来,又身处在儒家文化的包围之中。作为习惯从伦理、精神和灵魂等深层文化视角探讨人类与世界关系的宗教群体,来自两种文化的价值、规范与理想、来自两个民族的世界观、伦理与情感交叠在他们身上,这其中有两个民族作为共同人类的本质相通、相似,但是更多和更为显著的则是差异,此教与彼教的、本族与异族的、灵魂是俗世的、东方与西方的、现代与传统的……一系列二元对立的景观呈现在他们眼前,等待着他们给予评判,赞成抑或反对、批评抑或包容、尊重抑或取代,中国形象正是他们对这些文化差异和这些差异所代表的文明发展趋势了解、认知和评判的结果。

(一)与社会交往图式相融合的认知图式

既然传教士对中国形象的认知发生在社会交往实践之中,我们可以借鉴“基本社会交往图式”(primary social interaction schema)*参见单波:《跨文化传播的问题与可能性》,武汉大学出版社2010年版,第104页。来分析其认知图式的构成。基本社会交往图式包括八个方面:(1)事实和概念图式(fact-and-concept schemas)是关于事实的一般知识图式。(2)个人图式(person schemas),是关于不同类型的人的知识,包括人格特征。(3)自我图式(self schemas)是人们对自己的认识,以区别于他人。它是自我概念(self-concept)的重要组成部分,和自我预期(self-fulfilling prophecy)紧密相连。(4)角色图式(role schemas),是指对在社会中或在特定情况下具有特定身份角色的认识,这种角色图式会产生符合社会特定角色的期待。(5)情境图式(context schemas)是对社会交际的情境场合以及相应的适当行为的认识。情境图式帮助人们判断环境和行为背景,并采取相应的适应情境的行动来实现目标。不同文化中社会交往情境存在差异,情境图式在跨文化背景下发挥着文化适应的作用。(6)程序图式(procedural schemas)也可以称为草案(script),和情境图式相连,是对经常发生的事件的有序组织的认识,包括采取恰当步骤和行为规则。(7)策略图式(strategic schemas)是对解决问题的策略办法的认识。对情境的识别也会影响到人们对解决问题的策略办法的选择。(8)情感图式(emotion schemas)是对愤怒、恐惧、友好、敌意等情感的认识。

我们结合传教士的特点来分析上述交往图式中的八个基本要素。在基督教会内部的差传理论中,通常将传教士派出地(差遣国)称作“本部”(homebase / homeside),将传教士服务所在地称作“禾场”(field)——《圣经》中常把传播福音比喻为撒种,其目的和结果就是收获。这个比喻说明传教士就是受遣到禾场播种并为本部取得收获的人。同时,基督教理论中这种“本部—禾场”的二元结构也暗示了一种主次关系,穿梭在“本部”与“禾场”两个不同文化空间的传教士并非是自由的文化“旅行者”,他受本部差使而去,为本部的收获而来,因此,无论在文化上还是心理上,“本部”对传教士都起着十分重要的作用。我们要分析传教士的认知图式,就要回到孕育出传教士这一特殊精神文化群体的母体文化中去,考察基督教文化赋予传教士的角色、为其设定的目标和策略,以及在此基础上他们感知世界的情感特质。这些在母体文化中所形成的身份特点,将深刻影响他们观察认知中国时所持有的基本态度、主要观察事项以及对好坏、善恶、美丑的评判标准,最后也深刻影响了中国、中国人与他们之间的情感联系。正如乐黛云所说,在跨文化过程中人们总是“按照自身的文化传统,思维方式、自己所熟悉的一切去解读另一种文化。……他原有的‘视阈’决定了他的‘不见’和‘洞见’,决定了他将另一种文化如何选择,如何切割,然后又决定了他如何对其认知解释”。*乐黛云:《文化差异与文化误读》,见乐黛云、勒·比雄主编:《独角兽与龙——在寻找中西文化普遍性中的误读》,北京大学出版社1997年版,第110页。美国史学家韩德曾这样描述来华传教士的特点:

早期派往中国的传教士大体上是一批严肃的非世界主义者,其特点是均在虔信主义影响最强大的农村地区出生和成长的。他们在新英格兰或纽约的学院毕业后,就接受了传教工作,深信人类罪孽深重,必须将异教徒从万劫不复中拯救出来。……他们把自己看作上帝旨意的工具。他们承担的是人们所能想象的最困难的任务之一——使一个被认为是沉沦于罪恶之中的陌生民族永远皈依基督教。作为一个上帝的工具,传教士们感到……必须确认他们从事的高尚职业的价值,并在艰辛和富有献身精神的传教士生涯中磨练自己。*韩德著,项立勇、林勇军译:《一种特殊关系的形成——1914年前的美国与中国》,复旦大学出版社1993年版,第27页。

在传教士来华传教的跨文化状态下,中美文化的巨大差异对传教士判断文化交往环境的情境图式提出了挑战,与此紧密相关的是传教士在跨文化状态下所扮演的角色、希望推动传教事业成功而采取的策略以及在此过程中产生的复杂情感。这样一来,本文拟借鉴图式理论,重点从情境图式、角色图式、策略图式和情感图式四个方面考察传教士跨文化交流的认知过程,探讨这些图式因素的改变与他们所认知的中国形象之间的关系。

(二)认知图式与文化适应模型的整合

费正清曾经指出:“作为垦荒者,传教士们面临两种选择,面向故土(homebase)或面向这片战场(field)。”*费正清:《新教传教士著作在中国文化史上的地位》,吴莉苇译,载任继愈主编:《国际汉学》第九辑,大象出版社2003年版,第123页。其实,传教士受遣到达中国后,在行为上只有一种选择,就是面对他职责所在的陌生社会和人群传播福音。但是,在内心的文化认同心理上,他确实面临两种选择的困惑,是坚持按照故土文化标准行事,还是融入异文化之中,根据“战场”的实际需要不断调整行为方式?基督教神学中“道成肉身”的理念暗示了传教士应当以当地人的方式进入“禾场”传教。当传教士们在中国“禾场”遭遇初期的各种挑战后,为了让福音事业取得成功,传教士们不得不调适自身图式,以求适应新的文化情境。

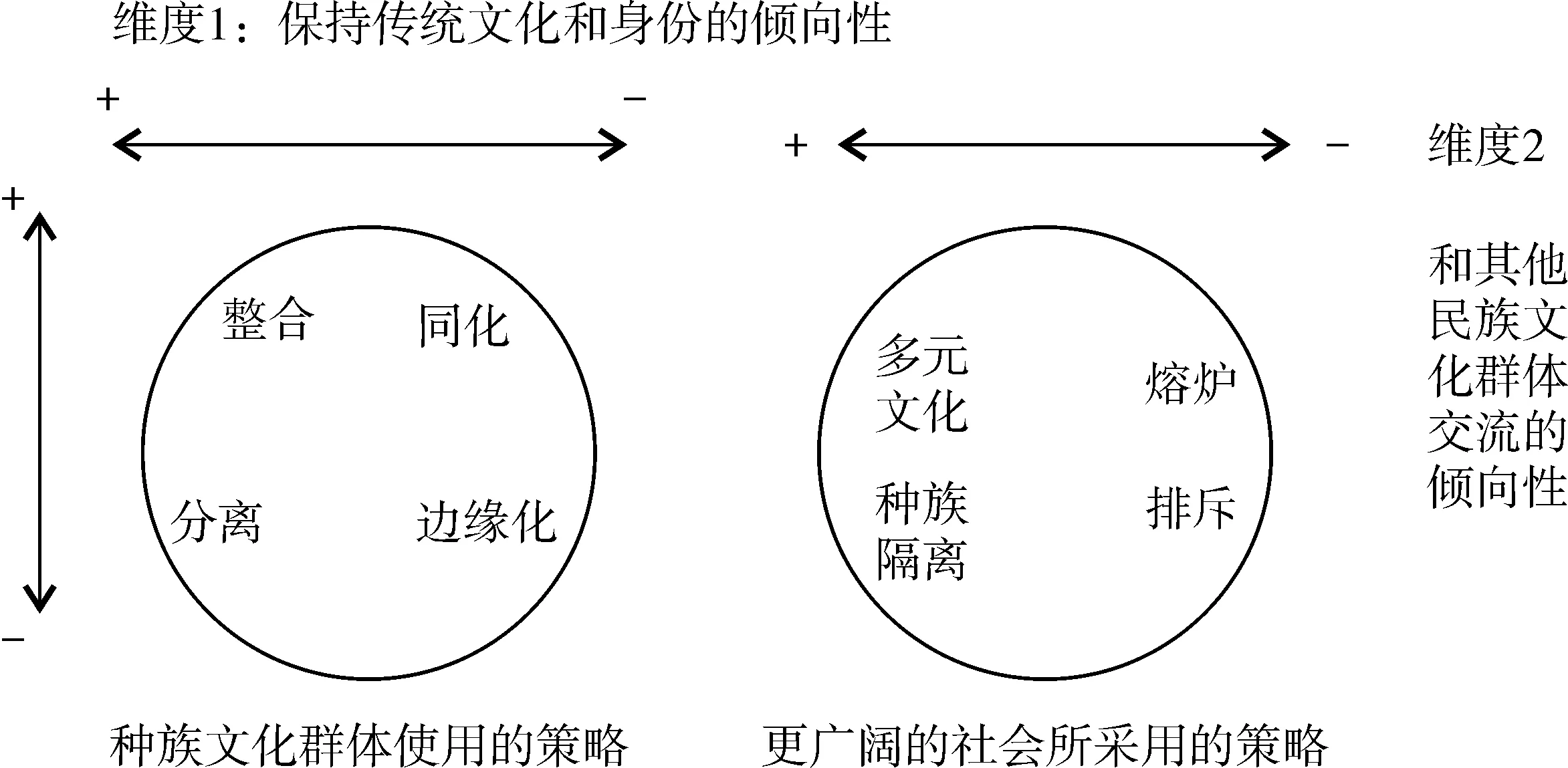

为了分析和把握传教士在文化适应过程中的认知策略特点,笔者拟在图式理论基础上继续引入约翰·贝利的双维度文化适应模型*该理论简介及其模型参见单波:《跨文化传播的问题与可能性》,武汉大学出版社2010年版,第54~58页。,试图找到这两种理论的交叉点加以运用。贝利的双维度文化适应模型如图1所示:

图1 贝利的双维度文化适应模型*转引自单波:《跨文化传播的问题与可能性》,武汉大学出版社2010年版,第57页。

贝利在模型中提出了两个维度:“保持传统文化身份的倾向”以及“和其他民族文化群体交流的倾向”。笔者提出将这里的“文化身份”和“交流倾向”与本文所采纳的图式进行融合。上文已经指出,主体在社会交往之中的认知是与主体的社会交往图式紧密结合在一起的,因此在这个过程中,认知图式与社会交往图式也是相融合的。本文采用的认知图式模型中主要包括“角色图式”“策略图式”和“情感图式”三个要素,其中“角色图式”和“情感图式”能够较好地描述主体的文化身份特征(在某一文化情境中主体所分配的角色特征和所采用的态度、情感认同方式),而“策略图式”则体现出主体与其他文化主体的交往倾向和方法。因此,这些图式可以镶嵌到文化适应模型中相应的维度中去,用以细化对文化适应过程的描述,同时得出他们作为“种族文化群体使用的策略”特征,如图2所示。

图2 传教士群体使用的认知策略模型

进入中国后,传教士面临的首要问题是如何处理他们所代表的基督教文化与“禾场”正统文化之间的关系(身份、角色),对于传教士来说,这是一个总体性和根本性的问题,也是一个带有明显情感和态度倾向的问题,在此,情感(态度)成为策略中非常重要的一部分。在态度(情感)图式中,基督教中“爱”与“罪”的理念是影响传教士情感的重要因素,同时,他们在整体上坚持基督文明优越地位。那么在他们适应中国文化的过程中,这些因素怎样发挥作用,起到了什么效果?他们对中国的儒家文化的认同度和情感是否发生了变化?在角色图式中,重点要考察:传教士自身承担的社会功能发生了怎样的变化?他们对自身的定位以及他们在中国社会思想文化中的地位发生了怎样的变化?而在策略图式中,我们主要分析不同的传教士在指定具体的传教目标时出现了怎样的偏向,为了实现具体的目标,他们又采取了哪些不同的方法和策略。

三、研究传教士认知策略的理论框架

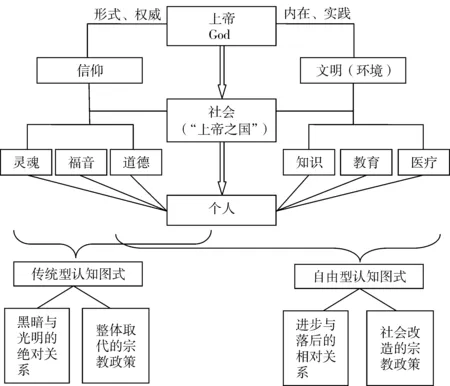

作为在思想和灵魂中深深打上上帝烙印的传教士,他们认知外部世界的角度和方式总是与其神学思想保持着密切联系,围绕着“上帝—社会(“上帝之国”)—个人”这一神学世界观展开。但是不同的传教士对皈依上帝的路径又有着各自不同的看法,因此形成了对传教目标定位、手段方法以及对待异文化态度的差异,也就造成了认知图式的差异,用图3表示并展开分析。

图3 “传统型”和“自由型”认知图式

第二次“大觉醒”之后,“信仰”的力量被重新重视,强调通过个人的虔诚的信仰体验来皈依上帝,带有明显的属灵性。特别是再度兴起的“千禧年”和“异教徒毁灭”这两个神学论断(第二章中已经简述其主要思想),强调上帝启示的核心是“信而受洗的必然得救,不信的必被定罪”*《新约全书》,“马可福音”,第16章。,全世界人类的灵魂得救的唯一方式就是依靠聆听福音而在末世得到升华。因此,这一时期的教派多为福音教派,他们强调个人的“罪”行,主张通过直接布道宣扬福音的方式洗涤个人的“罪”性,在世界末日到来之前尽可能地让福音传布到世界上异教徒居住的各个角落,并以基督信仰完全取代异教徒信仰,从而实现个人的拯救。正如这种思想的代表人物戴德生所鼓动的那样:

必须在很短的时间内把福音传给中国人,因为他们正在死去。……在中国,无数个灵魂就像尼亚加拉大瀑布那样堕入黑暗之中。每天、每周、每月他们都在死去!在中国,每个月都有100万人在不信仰上帝的状况下死去!*Varg:Missionaries,Chinese and Diplomats,p.68.

由于这种思想恪守福音和信仰,本文将其归纳为“传统型”思想(图中左侧)。

但是与此同时,第二次“大觉醒”运动又促使宗教继续朝着世俗化方向发展,人们越来越注重将宗教活动与社会目标相联系。特别是随着美国朝着工业化社会方向快速发展,越来越频繁地暴露出来的道德、公平、正义等社会问题,一部分宗教人士将注意力从信仰转移到社会的“罪”行上,强调天国不仅在天上,也应该通过社会改革消除社会的“罪”行,从而在人间建立“上帝之国”。这部分人的思想具有更为鲜明的世俗主义倾向,认为“救赎是一个渐进的过程,其中环境影响发挥着重要作用”*William Hutchison:Errand to the World: American Protestant Thought and Foreign Missions,Chicago and London: The University of Chicago Press,1987,p.104.,也就是说,当人类普遍的宗教情感植根在合适的文化环境之中,才能培育出唯一正确和崇高的基督信仰。因此,也就更加注重通过传播知识、教育、医疗等手段来改造社会文明环境。相对传统型思想,本文把这种较为开放的思想方式概括为“自由型”思想(图中右侧)。

传统型思想和自由型思想在神学观点上的差异,导致持有这样不同思想的传教士(或群体)在对待在华传教的目标、策略等问题上也产生了分歧:

在目标侧重上——传统型思想热衷于救灵(魂),认为只有改造了中国人的灵魂和道德才能让中国实现文明提升,正所谓“我们来华不是为了开发资源,不是为了促进商业,也不仅仅为了促进文明的发展,我们来到这里,是为了同黑暗势力进行斗争,拯救世人摆脱罪恶,为基督征服中国”。*Griffith John:The Holy Spirit in Connection with Our Work,Records of the General Conference of the Protestant Missionaries of China Held at Shanghai,May 10-24,1877,Shanghai:American Presbyterian Mission Press,1878,p.32.而自由型思想则强调传教活动的社会改造功能和人道主义目标,认为“皈依上帝与其说是实现西方必须的第一步,不如说是受益于西方化的副产品”*Emily S. Roseburg:Spreading the American Dream,New York,1982,p.30.,“基督教到中国来不是为了消灭,而是为了完成和带来物质的、思想的和政治的无数好处以及社会的、道德的和精神的赐福”*Timothy Richard:The Society for the Diffusion of Christian and General Knowledge among the Chinese,The China Mission Handbook, Shanghai: American Presbyterian Mission Press,1896,p.310.。因此比起为上帝收获更多异教徒的灵魂和信仰,海外传教最大的目标是推广基督教文明,在华传教事业的发展“需要有更简明的信仰,更现实的态度,更丰富的科学知识以及最大限度的忍耐”*胡卫清:《普遍主义的挑战》,上海人民出版社2000年版,第81~82页。。

在实现目标的策略上——传统型思想坚持直接布道方式宣讲福音,主张个体拯救,并且坚持“自下而上”的传教路线,将注意力放在数量庞大的社会下层成员身上。而自由型思想则认为文字传教、医疗传教、教育传教等间接传教方式具有更明显的效果,并且主张“自上而下”的传教路线,通过在社会上层的宗教活动扩大基督教在中国的影响力,最终通过改造社会而实现中国人的集体拯救。

在情感态度上——传统型思想强调基督信仰的纯洁性和权威性,因此对中国的“异教”风俗和信仰多采取不宽容的态度,认为基督教和中国的关系是光明与黑暗间的绝对关系,主张通过坚决的斗争方式,实现信仰体系的整体取代。自由型思想相对宽容,承认中国文化具有一定合理性,认为基督教和中国之间的关系是先进和落后的相对关系,通过引入西学可以改造中国社会,促使中国的现代化转型。

图4 语境、图式、认知策略和中国形象之间的关系图

将上述两种神学思想下的认知图式分析与前文提出的“传教士群体使用的认知策略模型”(图2)结合起来,本文认为来华美国传教士主要采用了“分离”和“整合”两种主要的文化适应和认知策略(见图4):一部分传教士强调保持与“本部”相似的角色和情感图式(身份),以“信仰取代”这种不宽容的态度对待中国本土信仰体系,与中国的官员、士大夫阶层关系梳理,而主要在社会下层群体中进行文化接触,表现出“分离型”文化适应与认知特征。相应地,他们更多地关注中国社会的贫苦、动荡、无知、守旧和落后等阴暗化一面,其认知的中国形象较为晦暗,但其中也包含对下层民众的同情。另一部分传教士虽然也强调“本部”文化为其设定的角色,但是能够灵活调适,通过“以学辅教”、上层传教等策略与官员和士大夫阶层靠近并形成较好地交往,同时他们对中国儒家文化采取更为宽容的“文化改造”态度,承认儒家文化的合理性要素,又强调通过引入西方文明实现“以耶补儒”,体现出“整合型”认知特征。相应地,他们更多地站在社会中心地带关注中国的改革进步,体察中国人的民族情绪,其认知的中国形象具有进步、觉醒等积极色彩。但是,不论采用哪一类型的认知策略,传教士群体在根本上还是坚持基督文明优越地位,并不能从根本上承认中国文化的独立的主体性,也还不能意识到异文化存在对自身文化的积极价值,这是传教士认知的局限。

综合上述分析和论述,我们对传教士认知中国形象策略的理论框架作出如下总结:传教士对中国形象的认知是其在跨文化交往实践情境之中,根据不同的神学思想,以母体宗教文化体系为其设定的角色、情感和策略等图式为依据对中国文化景观进行了解、评价的结果;这一认知过程也是传教士对中国文化的适应过程,表现为一部分传教士采取整合策略,将原有角色、情感和策略图式与中国社会文化情境整合,逐步调适渐至平衡,而另一部分传教士则采用分离策略,坚持母体文化设定的图式,与中国社会文化主流价值与主流人群相分离。

The National Image Cognitive Strategies of American Missionaries to China:An Inter-cultural Analysis Framework

LiXiaokun

(Propaganda Department of the Party Committee,Wuhan University,Wuhan,China)

Beginning with the basic concept of national image,this paper indicates that there is a close relation between national image cognition as well as internal psychological cognitive scheme of subject and external cultural exchanges context. The cognitive process of American Missionaries to China for the image of China simultaneously carried out and deepened with their cross-cultural missionary activities in China. Therefore,by using schema theory,this paper focuses on ainter-cultural study of cognitive processes from context schemas,role schemas,strategic schemas and emotion schemas,and analyses the relationship between the changes of such schemas and their perception of the image of China. Meanwhile,basing on integrating schemas elements with John Berry’s acculturation model,this paper proposes a cross-cultural theoretical framework for the cognition of the image of China by American Missionaries from the perspectives of context schemas and psychological schemas. Key words:American Missionaries to China;Image of China;Cognitive Strategies;Schemas

10.19468/j.cnki.2096-1987.2017.01.012

李霄鹍,武汉大学党委宣传部副部长、传播学博士,主要研究跨文化传播。