缺陷食品营销参与者的侵权责任并合

2017-03-29杨立新

杨立新

(中国人民大学 食品安全治理协同创新中心,北京 100872)

缺陷食品营销参与者的侵权责任并合

杨立新

(中国人民大学 食品安全治理协同创新中心,北京 100872)

2015年修订的《食品安全法》为了更好地保护消费者、保障食品安全,规定了大量的缺陷食品营销参与者的侵权责任并合规则。缺陷食品营销参与者,是指在缺陷食品的生产经营中,为缺陷食品的生产经营提供营销支持,促成食品生产经营者与消费者达成交易的经营者或者非经营者。缺陷食品营销参与者的侵权责任并合,是指在多数人侵权行为中的缺陷食品致害责任,在法律原本规定承担一种侵权责任形态的基础上,又增加规定了营销参与者承担其他侵权责任形态或者同一种侵权责任形态,构成更多的侵权人对同一缺陷食品造成的损害承担不同种或者同一种侵权责任并相互重合的责任形态。在《食品安全法》规定的缺陷食品侵权责任并合中,主要是异质并合和同质异形并合。

《食品安全法》;缺陷食品;营销参与者;食品生产经营者;侵权责任并合

2015年10月1日实施的修订后的《食品安全法》,建立了历史上最严格的食品安全监管制度,在建立完善、统一、权威的食品安全监管机构,加强食品的生产经营过程监控,强化企业主体责任,突出对特殊食品的严格监管,加大对违法行为的惩处力度等方面,对原法作了修改完善,对于解决当前食品安全领域存在的突出问题,从而更好地保障人民群众的食品安全具有重要意义。其中,该法对缺陷食品营销参与者也规定了严格的责任,实行侵权责任并合,但与《侵权责任法》的有关规定并不相同。对此,在理论上应当怎样解读,在实践中应当怎样适用,本文提出以下见解。

一、《食品安全法》对缺陷食品营销参与者侵权责任并合的规定

(一)《食品安全法》规定缺陷食品营销参与者侵权责任并合的条文

新修订的《食品安全法》对缺陷食品营销参与者规定了10种侵权责任并合的情形,列举如下:

一是根据该法第一百二十二条的规定,明知食品经营者未取得食品生产经营许可而从事食品生产经营活动,或者未取得食品添加剂生产许可而从事食品添加剂生产活动,仍为其提供生产经营场所或者其他条件,使消费者的合法权益受到损害的,应当与食品、食品添加剂生产经营者承担连带责任。

二是根据该法第一百二十三条的规定,明知食品经营者用非食品原料生产食品、在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质,或者用回收食品作为原料生产食品,或者经营上述食品;生产经营营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品;经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类,或者生产经营其制品;经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,或者生产经营未经检验或者检验不合格的肉类制品;生产经营国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品;生产经营添加药品的食品等违法行为,仍为其提供生产经营场所或者其他条件,使消费者的合法权益受到损害的,应当与该食品生产经营者承担连带责任。

三是根据该法第一百三十条第一款的规定,集中交易市场的开办者、柜台出租者、展销会的举办者允许未依法取得许可的食品经营者进入市场销售食品,或者未履行检查、报告等义务,使消费者的合法权益受到损害的,应当与食品经营者承担连带责任。

四是根据该法第一百三十条第二款的规定,食用农产品批发市场违反该法第六十四条关于“应当配备检验设备和检验人员或者委托符合本法规定的食品检验机构,对进入该批发市场销售的食用农产品进行抽样检验;发现不符合食品安全标准的,应当要求销售者立即停止销售,并向食品药品监督管理部门报告”的规定,致使消费者的合法权益受到损害的,依照第一百三十条第一款规定承担连带责任。

五是根据该法第一百三十一条第一款的规定,网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证,或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务,使消费者的合法权益受到损害的,应当与食品经营者承担连带责任。

六是根据该法第一百三十一条第二款的规定,消费者通过网络食品交易第三方平台购买食品,其合法权益受到损害的,可以向入网食品经营者或者食品生产者要求赔偿。网络食品交易第三方平台提供者不能提供入网食品经营者的真实名称、地址和有效联系方式的,由网络食品交易第三方平台提供者赔偿。网络食品交易第三方平台提供者赔偿后,有权向入网食品经营者或者食品生产者追偿。网络食品交易第三方平台提供者作出更有利于消费者承诺的,应当履行其承诺。

七是根据该法第一百三十八条第三款的规定,食品检验机构出具虚假检验报告,使消费者的合法权益受到损害的,应当与食品生产经营者承担连带责任。

八是根据该法第一百三十九条第二款的规定,食品认证机构出具虚假认证结论,使消费者的合法权益受到损害的,应当与食品生产经营者承担连带责任。

九是根据该法第一百四十条第二款的规定,广告经营者、发布者设计、制作、发布虚假食品广告,使消费者的合法权益受到损害的,应当与食品生产经营者承担连带责任。

十是根据该法第一百四十条第三款的规定,社会团体或者其他组织、个人在虚假广告或者其他虚假宣传中向消费者推荐食品,使消费者的合法权益受到损害的,应当与食品生产经营者承担连带责任。

(二)《食品安全法》上述规定与《侵权责任法》相关规定的比较

《食品安全法》上述10个方面的规定,都是规定在缺陷食品的产品责任中生产者、销售者之外的第三人对缺陷食品造成损害有过错,而应当承担侵权连带责任的规则。对于类似情形,《侵权责任法》第四十四条明确规定:“因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷,造成他人损害的,产品的生产者、销售者赔偿后,有权向第三人追偿。”《食品安全法》上述规定与《侵权责任法》的规定相比,二者既有相同之处,也存在明显区别。

1.相同之处

第一,《食品安全法》上述规定的责任主体分别是为缺陷食品生产经营者的非法生产活动提供生产经营场所或者其他条件的经营者、传统交易平台提供者、网络食品交易第三方平台提供者、食品检验机构、食品认证机构、广告经营者、广告发布者和广告代言人。这些主体都是在缺陷食品致害的产品责任中生产者和销售者以外的第三人。这些主体与《侵权责任法》第四十四条规定的责任主体的本质相同。

第二,上述八种责任主体在实施侵权行为时,都具有明显的故意或者重大过失,因而都属于因有过错的缺陷食品致人损害的第三人,与《侵权责任法》第四十四条规定的第三人应当具有过错的要求是完全一致的。

2.主要区别

认真比较《食品安全法》上述规定和《侵权责任法》第四十四条规定的内容,可以发现二者之间有如下明显区别:

第一,上述八种责任主体在上述过错行为中,虽然都属于《侵权责任法》第四十四条规定的因第三人过错使产品存在缺陷造成他人损害的情形,但是,《侵权责任法》第四十四条规定的缺陷产品的生产者、销售者不承担不真正连带责任中的最终责任,而只是承担中间性责任,即生产者不属于《侵权责任法》第四十一条规定的缺陷产品的制造者,销售者不具备《侵权责任法》第四十二条规定的因过错造成缺陷,或者不能提供缺陷产品的上家的情形;而缺陷的发生是由于第三人的过错所致。《食品安全法》规定的上述营销参与的责任主体,虽然也对缺陷食品致害存在过错,但是缺陷食品的生产经营者才是致害的主要责任人,是应当承担主要责任的责任主体。

第二,《食品安全法》规定的缺陷食品致害的责任主体承担责任的形态,是与缺陷食品的生产经营者承担连带责任。而《侵权责任法》第四十四条规定的产品责任形态是先付责任,即在不真正连带责任中,不按照不真正连带责任的典型规则承担责任,而是由应当承担中间责任的责任人先承担赔偿责任,且损害赔偿权利人不能向应当承担最终责任的责任人直接主张权利,而是由中间责任人承担赔偿责任以后,再向最终责任人主张追偿权利的多数人侵权责任形态①。《侵权责任法》第八十五条、第八十六条第一款规定的不动产致害责任,都是采用的这种规则。

《食品安全法》上述规定虽然与《侵权责任法》第四十四条的规定内容相似,但却存在较大不同。正是由于存在法律适用要件的不同,《食品安全法》的上述规定就更加值得研究,这是在多数人侵权行为与责任中出现的一种新的责任方式。笔者将这种多数人侵权的责任承担方式称为侵权责任并合,并且提出了侵权责任并合的理论基础和具体规则。本文所研究的,正是在缺陷食品致害的产品责任中,如何确定责任主体,以及对上述责任主体如何进行侵权责任并合的规则。

二、缺陷食品营销参与者以及侵权责任并合的概念

(一)缺陷食品营销参与者的概念和类型

营销参与者,是由美国侵权法学家戴维.G.欧文提出并使用的概念。笔者对这一概念作了整合,定义为:营销参与者是指在商品或服务的交易领域中,为商品的生产、销售以及服务活动提供营销支持,促成商品、服务经营者与消费者达成交易的经营者和非经营者。《食品安全法》规定的上述八种责任主体,都是在食品的生产经营中,为食品的生产经营提供营销支持,促成食品生产经营者与消费者达成交易的经营者或者非经营者。因而缺陷食品营销参与者是指在缺陷食品的生产经营中,为缺陷食品的生产经营提供营销支持,促成食品生产经营者与消费者达成交易的经营者或者非经营者。

缺陷食品营销参与者这一概念具有以下特点:第一,主体参与营销的交易是缺陷食品的生产经营活动;第二,多数缺陷食品营销参与者是食品交易领域的经营者,而不是非经营者,其目的与缺陷食品经营者相同,都具有营利目的,但是也包括保障交易安全的非经营者,例如食品检验机构、认证机构等;第三,缺陷食品营销参与者所支持的食品交易活动,包括食品生产、销售以及服务活动的营销,而不只是食品生产和销售;第四,食品营销参与者并不直接参与缺陷食品的交易活动,而仅仅是对缺陷食品的交易活动提供营销支持,促成交易进行,因而不是直接的食品生产经营者,而是为食品交易提供营销服务支持的经营者或者非经营者。

在界定缺陷食品营销参与者的概念时,应当注意的是,《食品安全法》提到缺陷食品致害责任主体时,使用的是“食品生产经营者”,而不是如《侵权责任法》那样称之为生产者、销售者。因此,这个概念外延较宽,包括所有缺陷食品的生产、经营者,其中特别包括提供食品服务的经营者。提供食品服务的合同属于物型服务合同,即以向消费者提供食品标的物为特点的服务合同,如在饭店、食堂等的服务合同中,服务者提供的标的物即食品存在缺陷,造成消费者损害的,同样适用产品责任的无过错责任规则②。

缺陷食品营销参与者有三种基本类型:第一,为食品生产、销售、服务的经营者提供支持的营销参与者,例如,为没有许可证而生产食品的生产者提供生产经营场所或者其他条件的经营者,或者为用非食品原料等物质制造食品的经营者提供生产经营场所或者其他条件的经营者,以及为销售食品提供网络交易平台的平台提供者;第二,为商品交易进行广告宣传支持的营销参与者,例如食品广告的经营者、发布者,食品广告代言人等;第三,为食品检验、认证服务提供支持的营销参与者,例如食品的检验机构或者认证机构。

(二)侵权责任并合的概念和特点

侵权责任法理论原本没有侵权责任并合的概念,这是笔者在研究中提出的一个针对多数人侵权行为与责任的新概念,即侵权责任并合是指在多数人侵权行为中,法律原本规定了一种侵权责任形态的情形,又增加规定了新的侵权人承担同一种侵权责任形态或者其他侵权责任形态,从而构成更多的侵权人对同一损害承担同一种或者不同种侵权责任并相互重合的责任形态。例如生产者和销售者制造、销售缺陷食品,造成消费者损害,其行为当然对损害的发生具有原因力,应当依照《侵权责任法》第四十一条至第四十三条的规定承担赔偿责任;但是,该缺陷食品的认证机构出具虚假认证结论的行为,对造成消费者损害后果的发生也具有原因力,因此,依照《食品安全法》第一百三十九条第二款的规定,该认证机构也应当与食品生产经营者承担连带责任。这就是在产品责任原本的不真正连带责任的基础上,又将实施虚假认证行为,且对损害的发生也具有原因力的缺陷食品认证机构加入该多数人侵权责任的范围中,规定其承担连带责任。故缺陷食品营销参与者的侵权责任并合,是指在多数人侵权行为中的缺陷食品致害责任中,在法律原本规定承担一种侵权责任形态的基础上,又增加规定了营销参与者承担其他侵权责任形态或者同一种侵权责任形态,从而构成更多的侵权人对同一缺陷食品造成的损害承担不同种或者同一种侵权责任,并相互重合的责任形态。

缺陷食品侵权责任并合的特点是:

第一,缺陷食品侵权责任并合是原责任人与新责任人实施的行为造成了同一个损害。构成缺陷食品侵权责任并合,首先必须有缺陷食品的存在,因该缺陷食品造成损害的行为人,一是生产者,二是销售者,三是提供食品的服务者,他们生产、销售或者提供的缺陷食品,是造成消费者人身损害的原因。故缺陷食品的生产经营者是缺陷食品致害的责任主体,为多数人侵权行为的行为人。但是,《食品安全法》第一百二十二条又规定,明知食品经营者未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动,或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动,仍为其提供生产经营场所或者其他条件,使消费者的合法权益受到损害的,应当与食品、食品添加剂的生产经营者承担连带责任。在这里,为未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动的经营者,或者为未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的经营者,提供生产经营场所或者其他条件的人,就是营销参与者,他们实施的行为所造成的损害,与缺陷食品的生产者、销售者和服务者所造成的消费者损害,就是同一个损害,而不是另外又造成了损害。

第二,缺陷食品侵权责任并合是在原本法律规定的一种多数人侵权责任的基础上,又新增加了侵权人到该多数人侵权责任之中。缺陷食品侵权责任原本就是多数人侵权行为,其侵权责任主体就包括缺陷食品的生产者、销售者或者服务者,法律规定他们承担不真正连带责任。但是,《食品安全法》又规定缺陷食品的营销参与者参加到生产者、销售者或者服务者承担的不真正连带责任之中,并且与其他的责任主体承担连带责任,因而形成了缺陷食品的侵权责任并合。因此,侵权责任并合是多数人侵权责任的责任主体人数的增加,而不是出现了一个新的多数人侵权责任。

第三,缺陷食品侵权责任并合是原来规定的侵权责任形态与新增加的侵权责任主体承担的侵权责任形态重合。构成缺陷食品侵权责任并合,一定是原来的缺陷食品侵权的产品责任这种多数人侵权责任的形态,与新增加的侵权责任人及营销参与者承担的侵权责任形态相重合,可能是不真正连带责任与连带责任的重合,也可能是不真正连带责任与不真正连带责任的重合。无论如何,缺陷食品侵权责任并合是不同的法律规定的多数人侵权责任形态的重合,形成了一个复合的新的多数人侵权责任形态。

符合上述法律特征的要求,就构成缺陷食品致害的侵权责任并合,应当按照侵权责任并合的规则,确定损害赔偿责任的承担。

(三)《食品安全法》规定缺陷食品侵权责任并合的目的

为什么要在修订《食品安全法》时规定如此多的缺陷食品侵权责任并合的规则,在修订该法的立法说明中,只是简单地提到了“建立最严格的各方法律责任制度”“突出民事赔偿责任”③“对食品安全违法行为加重法律责任,并采取多种法律手段予以严惩”④。笔者认为,《食品安全法》特别强调缺陷食品侵权责任并合的规则,主要有以下原因:

第一,《食品安全法》增加规定缺陷食品侵权责任并合规则最重要的目的,是警示营销参与者遵守法律,保障食品安全。我国当前的食品安全环境问题较多,不少食品经营者进行违法经营,使我国民众对食品安全的信心不足。在法律规定缺陷食品生产经营者承担侵权责任之外,通过缺陷食品侵权责任并合的法律手段,强化对缺陷食品营销参与者的侵权赔偿责任,能够进一步提高我国的食品安全水平,保障消费者的食品安全。

第二,要求对缺陷食品造成损害有过错的营销参与者通过侵权责任并合承担侵权责任,对其进行制裁。侵权责任并合的适用目的,就在于用连带责任或者不真正连带责任的方式,制裁对损害发生有原因力的其他行为人。在多数人侵权责任形态中,不论是连带责任还是不真正连带责任,其救济的目的都是相同的,就是使受害人得到更多责任人承担责任的保障。事实上,因缺陷食品遭受损害的是同一个消费者,而对于这一个受害的消费者而言,对其进行侵权责任救济,无论增加多少责任人,其得到的赔偿金都是相同的,并不会因增加了责任主体而使其得到超出其实际损失的赔偿金。因此,侵权责任并合使营销参与者参加到缺陷食品造成消费者损害的多数人侵权责任中,不是为了使受害消费者得到更多的赔偿,而是要制裁缺陷食品致害的营销参与者,加重他们的侵权责任,警示他们不要参与缺陷食品的生产经营活动,避免承担连带责任。

第三,当然,《食品安全法》规定对营销参与者适用侵权责任竞合的规则,最重要的目的还是要保护受到缺陷食品损害的消费者。几十年来,我国的诚信交易秩序建设乏力,一些食品生产经营者的诚信观念淡薄、市场交易秩序混乱,危害生命、健康的食品及服务比比皆是,受到缺陷食品损害的消费案例不胜枚举。《食品安全法》为了更好地保护食品安全领域中的被侵权人,保障其损害赔偿请求权能够及时地得到完全实现,因而让与缺陷食品生产者、经营者有关的营销参与者加入缺陷产品的侵权责任主体中,承担连带责任或者不真正连带责任,就使缺陷食品的受害人能够面对更多的赔偿责任主体。从而,一方面,被侵权人在请求赔偿主体承担赔偿责任时有更多的选择;另一方面,在更多的赔偿责任主体中,一旦有的赔偿责任主体因破产等原因而丧失赔偿能力,其他赔偿责任主体就能够弥补这样的缺陷,使被侵权人的赔偿权利得到保障。因此,侵权责任并合的后果不是使受害人得到更多的赔偿,而是使赔偿权利因增加了责任主体而更加有保障。

当然,立法者在《食品安全法》中规定缺陷食品侵权责任并合的规则,以制裁缺陷食品生产经营中的营销参与者的侵权行为的立法目的是良好的,但是在具体操作过程中能否收到良好效果,还需要在司法实践中进一步观察。

三、缺陷食品侵权责任并合的类型

笔者在研究侵权责任并合的类型时,把侵权责任并合的类型分为同质并合、同质异形并合和异质并合。

同质并合即同种类责任形态的侵权责任并合,是指原来的多数人侵权责任形态与后来增加的侵权人承担的责任形态属于同一性质,是相同的侵权责任形态的并合。《食品安全法》没有规定同质并合的类型。

同质异形并合是相同的基本侵权责任形态中的不同特殊形态的并合,侵权人承担的尽管是连带责任或者不真正连带责任,但是并合的是非典型的连带责任、典型的不真正连带责任形态,如附条件的不真正连带责任、先付责任或者补充责任⑤。《食品安全法》第一百三十一条第二款规定的是网络食品交易第三方平台提供者承担的附条件不真正连带责任,与《侵权责任法》第四十三条规定的生产者、销售者承担的典型的不真正连带责任之间发生并合,属于侵权责任的同质异形并合。

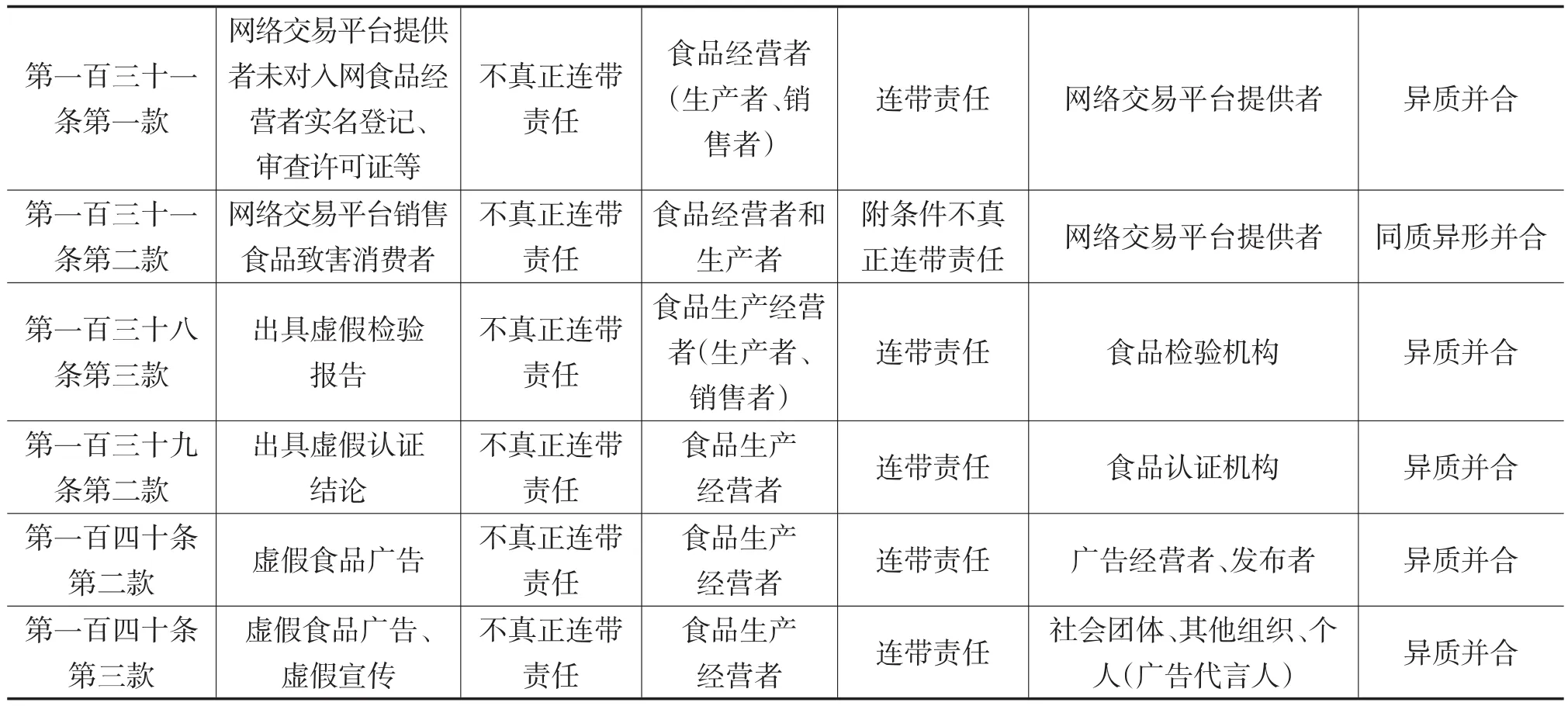

异质并合即多数人侵权中非同种类责任形态的侵权责任并合,是指原来的多数人侵权责任形态与后增加的侵权人承担的责任形态不属于同一性质,是不同的多数人侵权责任形态的并合,具体表现为典型形态的连带责任、不真正连带责任的并合。《食品安全法》规定的侵权责任并合多数是异质并合。例如第一百三十一条第一款规定,网络食品交易第三方平台提供者加入食品经营者和食品生产者的不真正连带责任之中,承担连带责任,形成了连带责任与不真正连带责任的异质并合。(见表1)

表1 《食品安全法》规定的侵权责任并合一览表

续表1

四、缺陷食品侵权责任并合的具体规则

在《食品安全法》规定的缺陷食品侵权责任并合中,不存在同质并合的类型,主要是异质并合,还包括个别同质异形并合。这两种缺陷食品侵权责任并合的具体规则如下:

(一)缺陷食品侵权责任并合中的异质并合的具体情形及规则

1.缺陷食品侵权责任并合中的异质并合的具体情形

《食品安全法》对缺陷食品侵权责任并合中的异质并合主要规定是:

第一,依照该法第一百二十二条的规定,营销参与者明知食品生产经营者未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动,或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动,仍为其提供生产经营场所或者其他条件的,要在原缺陷食品生产经营者承担不真正连带责任的基础上,与缺陷食品生产经营者承担连带责任。其侵权责任并合的类型是异质并合。

第二,依照该法第一百二十三条的规定,营销参与者明知食品生产经营者用非食品原料生产食品、在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质,或者用回收食品作为原料生产食品,或者经营上述食品;生产经营营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品;经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类,或者生产经营其制品;经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,或者生产经营未经检验或者检验不合格的肉类制品;生产经营国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品;生产经营添加药品的食品等违法行为,仍为其提供生产经营场所或者其他条件的,在上述缺陷食品生产经营者承担不真正连带责任的基础上,与这些食品生产经营者承担连带责任。其侵权责任并合的类型是异质并合。

第三,依照该法第一百三十条第一款的规定,交易市场、柜台、展销会等传统交易平台提供者允许未依法取得许可的食品经营者进入市场销售食品,或者未履行检查、报告等义务,造成消费者损害的,在食品的生产者、销售者承担不真正连带责任的基础上,与食品经营者承担连带责任,构成侵权责任并合中的异质并合。

第四,依照该法第一百三十条第二款的规定,食用农产品批发市场违反该法第六十四条关于“应当配备检验设备和检验人员或者委托符合本法规定的食品检验机构,对进入该批发市场销售的食用农产品进行抽样检验;发现不符合食品安全标准的,应当要求销售者立即停止销售,并向食品药品监督管理部门报告”的规定,致使消费者受到损害的,依照第一百三十条第一款规定与食品经营者一起承担连带责任,为异质并合。

第五,依照该法第一百三十一条第一款的规定,网络食品交易第三方平台提供者,未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证,或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务,使消费者的合法权益受到损害的,在缺陷食品生产者、销售者承担不真正连带责任的基础上,与食品经营者承担连带责任。这是侵权责任并合的异质并合。

第六,依照该法第一百三十八条第三款的规定,食品检验机构出具虚假检验报告,使消费者的合法权益受到损害的,属于非经营性的营销参与者,在缺陷食品生产者、销售者承担不真正连带责任的基础上,与食品生产经营者承担连带责任,属于异质并合。

第七,依照该法第一百三十九条第二款的规定,食品认证机构出具虚假认证结论,使消费者的合法权益受到损害的,也属于非经营性的营销参与者,在缺陷食品生产经营者承担不真正连带责任的基础上,与食品生产经营者承担连带责任,属于异质并合。

第八,依照该法第一百四十条第二款的规定,广告经营者、发布者设计、制作、发布虚假食品广告,使消费者的合法权益受到损害的,在缺陷食品的生产经营者承担不真正连带责任的基础上,与缺陷食品生产经营者承担连带责任,属于异质并合。

第九,依照该法第一百四十条第三款的规定,广告代言人在虚假广告或者其他虚假宣传中,向消费者推荐食品,使消费者的合法权益受到损害的,在缺陷食品的生产经营者承担不真正连带责任的基础上,与食品生产经营者承担连带责任,属于异质并合。

2.缺陷食品侵权责任并合中的异质并合的具体规则

连带责任与不真正连带责任之间发生并合后,对多数人侵权责任分担会产生很大影响。例如,依照《食品安全法》第一百三十一条第一款,除了规定的销售者和网络交易平台提供者要承担连带责任之外,还要加入造成损害的缺陷产品的生产者作为责任主体,因而形成典型连带责任与典型不真正连带责任的并合。

发生连带责任与不真正连带责任并合的原因,是法律规定某些行为主体应当承担不真正连带责任,同时又规定新的责任主体参与该法律关系承担连带责任,或者相反,因而使得责任主体的数量增加,两种责任形态发生并合,每一个责任人都应当承担责任,但责任形态不同。如前例,在消费者通过网络食品交易第三方平台购买食品造成损害时,网络食品交易第三方平台提供者应当与食品经营者承担连带责任。这样,缺陷食品生产者、销售者要承担不真正连带责任,网络食品交易第三方平台提供者又要与他们承担连带责任,因而形成了在三方责任主体都应当承担形式上连带的中间责任,同时,网络食品交易第三方平台提供者还要与缺陷食品生产者或者销售者中承担最终责任的主体承担连带责任。

连带责任与不真正连带责任的相同点是在形式上即在中间责任上实行连带。因此,在缺陷食品致害责任中,三方责任主体的连带责任与不真正连带责任发生并合,受害消费者可以向任何一个连带责任人和不真正连带责任人主张承担全部赔偿责任,而无需考虑其是否应当承担最终责任。因而,这种责任并合形式更有利于保障受害消费者的赔偿请求权的实现。

连带责任与不真正连带责任的不同点,在于最终责任承担上,即连带责任实质性的最终责任是要分配给全体连带责任人的,而不真正连带责任实质性的最终责任是归属于应当承担最终责任的那个责任人的,该责任人承担全部赔偿责任。因此,在缺陷食品的受害消费者对责任主体之一行使了全部赔偿责任的请求权之后,通过追偿关系实现最终责任的规则是:

第一,如果承担中间责任的责任主体是连带责任的最终责任人,例如是网络食品交易第三方平台提供者,在其承担了超过其最终责任的份额之后,有权向其他应当承担最终责任的责任人(生产者或者销售者)追偿;

第二,如果承担责任的主体是不真正连带责任的最终责任人,例如是缺陷食品的生产者,须与承担连带责任的网络食品交易第三方平台提供者共同承担连带责任,超出其最终责任份额的,有权向后者追偿;

第三,如果承担责任的责任主体是不真正连带责任的中间责任人,例如无过错的缺陷食品销售者,在其承担了中间责任之后,可以向其他最终责任人,包括连带责任的最终责任人即网络食品交易第三方平台提供者和不真正连带责任的最终责任人即缺陷食品生产者,行使追偿权。

(二)缺陷食品侵权责任并合中的同质异形并合的具体情形及规则

《食品安全法》规定的缺陷食品侵权责任并合中的同质异形并合只有一种,即该法第一百三十一条第二款的规定。

“消费者通过网络食品交易第三方平台购买食品,其合法权益受到损害的,可以向入网食品经营者或者食品生产者要求赔偿。网络食品交易第三方平台提供者不能提供入网食品经营者的真实名称、地址和有效联系方式的,由网络食品交易第三方平台提供者赔偿。网络食品交易第三方平台提供者赔偿后,有权向入网食品经营者或者食品生产者追偿。网络食品交易第三方平台提供者作出更有利于消费者承诺的,应当履行其承诺。”这一规定与《消费者权益保护法》第四十四条的规定基本相似。所不同的是,《消费者权益保护法》第四十四条只规定了消费者在受到网络销售的产品损害以后,可以向销售者请求赔偿,没有规定可以向产品的生产者要求赔偿。《食品安全法》第一百三十一条第二款对此作了补充规定。

按照《食品安全法》第一百三十一条第二款的规定,在侵权责任并合的类型上,与《消费者权益保护法》第四十四条的规定是一样的,因为缺陷食品生产者、销售者应当对其为消费者造成的损害承担典型的不真正连带责任。《食品安全法》第一百三十一条第二款规定的是附条件不真正连带责任,一是附法定条件,即网络食品交易第三方平台提供者不能提供入网食品经营者的真实名称、地址和有效联系方式;二是附约定条件,即事先承诺先行赔付。不过,由于附条件不真正连带责任除了附条件之外,其他规则都适用不真正连带责任的规则,因此,只要具备所附条件,这种侵权责任的同质异形并合,其实就是不真正连带责任的同质并合。

典型的不真正连带责任与附条件不真正连带责任发生并合的,是《食品安全法》第一百三十一条第二款与《侵权责任法》第四十三条的竞合。这时,由于使附条件不真正连带责任成立的条件是所附条件成就,因而在附条件不真正连带责任所附条件尚未成就之前,不发生不真正连带责任,更不发生与典型不真正连带责任并合的问题。例如,网络食品交易第三方平台销售商品造成消费者损害,如果没有先行赔付的事先承诺,也不具备不能提供缺陷食品销售者的真实名称、地址和有效联系方式的条件的,就不存在附条件不真正连带责任,因而不发生责任并合问题。只有在附条件不真正连带责任所附条件成就时,才发生不真正连带责任与附条件不真正连带责任的并合。

当附条件不真正连带责任所附条件成就,就发生不真正连带责任的后果;如果法律还规定了此种情形仍有他人与此附条件不真正连带责任的责任人承担不真正连带责任的,就发生了实际上的不真正连带责任之间的并合,因而责任分担规则就与不真正连带责任并合的规则完全一样,为同质并合,只不过是承担不真正连带责任的责任主体范围扩大而已,责任性质仍然属于不真正连带责任,应当按照不真正连带责任的规则分担责任。

注释:

①杨立新:《多数人侵权行为与责任理论的新发展》,《法学》2012年第7期,第41—49页。

②杨立新、杜泽夏、吴烨:《消费者保护中的服务及其损害赔偿责任》,《法律适用》2016年第5期,第43—55页。

③国家食品药品监督管理总局局长张勇:《关于〈中华人民共和国食品安全法(修订草案)〉的说明》,载信春鹰主编:《中华人民共和国食品安全法释义》,法律出版社2015年版,第440、444页。

④《全国人民代表大会法律委员会〈关于中华人民共和国食品安全法(修订草案)〉修改情况的汇报》,载信春鹰主编:《中华人民共和国食品安全法释义》,法律出版社2015年版,第448页。

⑤由于按份责任并没有典型和非典型之分,因此不存在这种责任并合形态。

编辑 王 勇

王小利

D9

A

1007-905X(2017)01-0080-08

2016-11-25

教育部人文社会科学重点研究基地重大科研课题(15JJD820009)

杨立新,男,中国人民大学食品安全治理协同创新中心高级研究员,教授,博士生导师,中国民法学研究会副会长,主要从事民商法学研究。