韭菜迟眼蕈蚊在生菜上的为害及鉴定

2017-03-29穆常青张晓曼张宝海

渠 成, 穆常青, 张晓曼, 张宝海, 谢 华, 罗 晨*

(1. 北京市农林科学院植物保护环境保护研究所,北京 100097;2. 北京市植物保护站, 北京 100029;3. 北京市农林科学院蔬菜研究中心,北京 100097;4. 北京市农林科学院北京农业生物技术研究中心, 北京 100097)

韭菜迟眼蕈蚊在生菜上的为害及鉴定

渠 成1, 穆常青2, 张晓曼1, 张宝海3, 谢 华4, 罗 晨1*

(1. 北京市农林科学院植物保护环境保护研究所,北京 100097;2. 北京市植物保护站, 北京 100029;3. 北京市农林科学院蔬菜研究中心,北京 100097;4. 北京市农林科学院北京农业生物技术研究中心, 北京 100097)

近年在北京郊区多个生菜基地发现根蛆为害,严重威胁生菜生产。本文对北京地区生菜根蛆的为害情况进行了调查,并利用mtDNA CO Ⅰ分子标记和成虫形态比对对其种类进行了鉴定。结果表明:生菜根蛆在生菜苗期为害可造成死苗或植株生长矮小,在生菜成熟期亦可为害根茎外表皮,但损失不明显;分子标记鉴定结果显示生菜根蛆mtDNA CO Ⅰ基因序列与韭菜迟眼蕈蚊的一致性为100%,生菜根蛆成虫形态特征与韭菜迟眼蕈蚊形态特征一致,可基本确定北京地区生菜根蛆为韭菜迟眼蕈蚊幼虫。本研究明确了近年在北京郊区生菜上暴发为害的根蛆为韭菜迟眼蕈蚊Bradysiaodoriphaga,为生菜根蛆的绿色防控提供了科学依据。

生菜根蛆; 分子标记; 种类鉴定; 韭菜迟眼蕈蚊

生菜LactucasativaL.为菊科莴苣属1~2年生草本植物,又名叶用莴苣。其营养丰富,富含维生素和矿物质,也含有乳酸、精油、莴苣素、苹果酸等多种营养物质,深受广大消费者喜爱[1-2]。生菜原产于欧洲地中海沿岸,传入我国的历史悠久,最初在华南、台湾等地区种植,但近年来,由于人们对生菜需求量的加大,种植面积逐渐增加[2],生菜病虫害也越来越严重。国内已报道的生菜害虫主要是蚜虫、温室粉虱、美洲斑潜蝇、甜菜夜蛾等地上害虫[3-5]。

眼蕈蚊科昆虫种类繁多,分布广泛。目前,全世界共记录78属2 000余种,其中中国记录32属347种。迟眼蕈蚊属BradysiaWinnertz、翼眼蕈蚊属CorynopteraWinnertz和眼蕈蚊属SciaraMeigen是其代表属。其中迟眼蕈蚊属Winnertz包含种类最多,目前世界上已知种类455种,中国已记录131种[6],其中有些种类是为害园艺植物和食用菌的重要害虫。据报道为害莴苣的迟眼蕈蚊共有两种,分别是韭菜迟眼蕈蚊和异迟眼蕈蚊[7-8]。

近几年,在北京地区生菜根蛆发生严重。2015年5、6月间,在北京市大兴区长子营镇河津营村的生菜棚中发现根蛆为害严重。该虫主要为害生菜的地下根部,被害植株矮小,甚至死亡。据农户反映5月初定植的苗,3 d即萎蔫死亡,7 d内需补苗2次,原来一个生菜棚的收益可达2 000元,受生菜根蛆为害后每个棚的收益仅为400元左右。由于尚未有生菜根蛆严重为害的报道,其鉴定工作尤为重要。昆虫的鉴定主要依据形态学,但对微小昆虫和为害植物根茎的幼虫通过形态学鉴定较为困难。DNA条形码技术(barcoding)是利用基因组DNA上一段标准的或大家公认的基因片段作为分子靶标进行种级水平的种类鉴定[9]。细胞色素氧化酶Ⅰ(cytochrome oxidase Ⅰ,CO Ⅰ),因其相对容易扩增,较少出现插入、缺失现象,并且其在种内变异速率较小,在种间变异速率较大,已成为DNA条形码在动物界的主要分子标记,被广泛用于近缘物种间的系统进化研究[10]。

本研究对生菜根蛆在北京地区的发生为害情况进行了调查,利用线粒体CO Ⅰ基因片段作为分子标记,对生菜根蛆进行了分子鉴定,与韭菜迟眼蕈蚊(Bradysiaodoriphaga)mtCOⅠ 序列进行了比对,并且对生菜根蛆成虫形态进行了鉴定,旨在为制定生菜根蛆的绿色防控措施提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 生菜地根蛆为害情况调查

2015年6月中上旬在大兴区长子营镇河津营村生菜棚对生菜根蛆发生及为害情况进行详细调查,调查分为施药棚和未施药棚,分别调查记录各棚中生菜总株数和死亡株数,计算死苗率,在未施药棚中,随机调查40株生菜,统计有虫株数,计算虫株率,然后统计每株有虫生菜上的虫口数量,计算单株虫口数。此外,分别在大兴区农业推广试验站、通州和顺义生菜基地对生菜根蛆发生为害情况进行了调查。

1.2 供试昆虫

生菜根蛆:分别于2015年6月9日、6月12日和2016年3月30日采自北京市大兴区长子营镇河津营村生菜棚生菜根茎。采集到的幼虫一部分用于分子生物学试验,一部分室内饲养至成虫用于形态学的观察。成虫羽化后,分别请浙江农林大学黄俊浩博士、北京市农林科学院虞国跃研究员和中国农业科学院蔬菜花卉研究所吴青君研究员进行形态学鉴定。

韭菜迟眼蕈蚊:来源于中国农业科学院蔬菜花卉研究所,室内用韭菜假茎在塑料培养皿中并置于生化培养箱连续饲养多代,温度为(25±1)℃、相对湿度为80%。

1.3 生菜根蛆和韭菜迟眼蕈蚊幼虫mtCOⅠ序列分析和分子鉴定

1.3.1 总DNA提取

生菜根蛆和韭菜迟眼蕈蚊幼虫DNA提取均采用改良后的蛋白酶K法单头提取,取单头幼虫放入装有50 μL的提取液中(提取液成分:43.35 μL ddH2O,5 μL buffer,1.2 μL蛋白酶K,0.225 μL吐温,0.225 μL NP40),样品经充分研磨后,100℃水浴10 min,离心后即得DNA,用于后续PCR试验。

1.3.2 PCR反应条件

所用引物为通用引物LCO1490 (5′-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3′)和HCO2198(5′-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3′),扩增产物大小为710 bp左右[11]。

PCR反应系统体积为20 μL,含PremixTaq8 μL,ddH2O 9 μL,10 mmol/L上下游引物各1 μL,DNA模板1 μL。反应体系于94℃预变性3 min后进行34个如下循环:94℃变性30 s,52℃退火1 min,72℃ 延伸1 min,循环结束后72℃延伸10 min,反应完成后取出放在4℃冰箱中备用。

1.3.3 琼脂糖凝胶电泳

PCR产物以1%琼脂糖凝胶电泳分离,EB染色后在紫外透视仪上观察,记录结果。

1.3.4 序列测定与序列比较

将PCR产物送至北京三博远志生物技术有限责任公司进行双向测序。每个样品3个重复。将所测序列导入Sequencher软件进行手工校正,将所测得的生菜根蛆的mtCOⅠ序列和韭菜迟眼蕈蚊幼虫的mtCOⅠ序列进行比较。

2 结果与分析

2.1 北京生菜地根蛆为害情况

经取样调查发现,在未施药棚中,虫株率为70%,

虫口密度约26头/株,死苗率约为24%;在施药棚中,死苗率约为13%。在大兴区农业推广试验站基地成熟的结球生菜上亦有根蛆发生,与为害散叶生菜时幼虫集中于根茎中间部位不同的是,其为害结球生菜时均分布于根茎外围。另外,在北京通州和顺义的生菜种植基地也发现根蛆零星发生,但未造成明显损失。

图1 生菜根蛆田间为害状Fig.1 Damage symptom on lettuce by root maggot

2.2 形态鉴定

经浙江农林大学黄俊浩博士、北京市农林科学院虞国跃研究员、中国农业科学院蔬菜花卉研究所吴青君研究员对生菜根蛆成虫形态特征鉴定,该虫为双翅目Diptera 眼蕈蚊科Sciaridae迟眼蕈蚊属Bradysia韭菜迟眼蕈蚊BradysiaodoriphagaYangetZhang。韭菜迟眼蕈蚊主要分为卵、幼虫、蛹、成虫4个虫态(图2)。卵为白色,长椭球形,主要成堆产于生菜根茎部位;幼虫共分为4龄,其中以4龄幼虫对生菜的为害最重。韭菜迟眼蕈蚊雄、雌成虫主要特征如下:雄成虫体长3.3~4.8 mm,复眼被微毛,1对复眼由眼桥相连,单眼3个。黑褐色触角被毛,共16节,基部2节粗大,鞭节长为宽2.4倍左右。足的胫节端部背侧斜截,具1对长距及1列刺状的胫梳。腹侧有1对粗毛,前足基节很长,超过腿节的一半,胫梳4根。抱器端的顶端弯突,具粗刺6根。雌虫特征与雄虫相似,但触角较短且细,腹部中段粗大,向端部渐细而尖,腹端具1对分为2节的尾须,腹面具阴道叉[12-13]。

图2 韭菜迟眼蕈蚊各虫态Fig.2 Morphology of each stage of Bradysia odoriphaga

2.3 测序结果分析

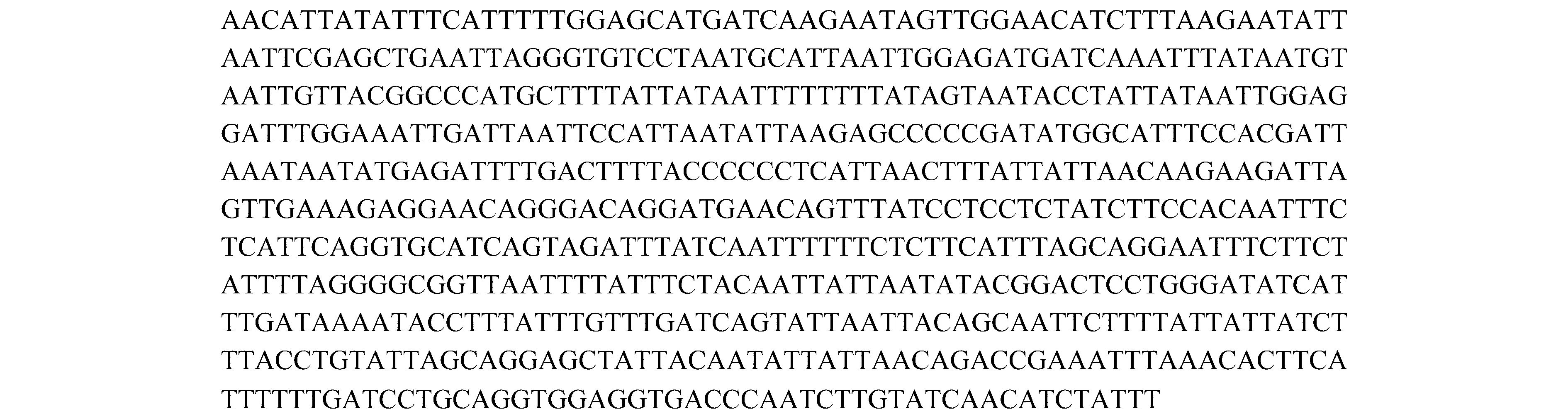

PCR产物电泳条带大小在750 bp左右,与预期产物大小相近,可以初步判定该产物是所需的目的片段。所有样品测序均得到约710 bp的片段,将序列两端的引物序列去掉后,得到658 bp(GenBank登录号:KU131581.1)的片段,将生菜根蛆mtCOⅠ序列(图3)与韭菜迟眼蕈蚊mtCOⅠ序列进行比对,发现两者序列一致性为100%。

图3 生菜根蛆mtCO Ⅰ基因序列Fig.3 mtCO Ⅰ gene sequence of lettuce root maggot

3 讨论

本研究根据生菜根蛆成虫形态特征鉴定其为韭菜迟眼蕈蚊,mtDNA CO Ⅰ分子标记研究表明生菜根蛆的mtCOⅠ序列与韭菜迟眼蕈蚊的mtCOⅠ序列一致性为100%,因此可以确定北京地区对生菜造成巨大危害的根蛆为韭菜迟眼蕈蚊。本实验室亦将韭菜迟眼蕈蚊幼虫按每盆20头接入种有生菜的花盆中,发现韭菜迟眼蕈蚊幼虫啃食生菜幼苗根茎,严重时将生菜幼苗茎部咬断,表明韭菜迟眼蕈蚊可对生菜造成严重危害。张鹏等[7]在山东调查韭菜迟眼蕈蚊幼虫对13种蔬菜的危害时发现其对生菜造成较严重危害;此外,Jeon等[8]报道在韩国,食用菌异迟眼蕈蚊B.difformis亦可对生菜根部造成危害。

在2015年,对生菜根蛆的种类鉴定方法是将生菜棚中采来的根蛆接入种有生菜的花盆中饲养,经一段时间后收集生菜根蛆成虫,将收集到的成虫分别送请浙江农林大学黄俊浩博士和北京市农林科学院虞国跃研究员进行鉴定,黄俊浩博士通过分子检测和成虫形态学比对鉴定生菜根蛆为韭菜迟眼蕈蚊,虞国跃研究员鉴定生菜根蛆为另外一种蕈蚊,这可能是由于花盆的土中混有其他种类蕈蚊,干扰了鉴定结果。因此在2016年,为提高鉴定结果的准确性,又在同一生菜棚中采集生菜根蛆,将其置于培养皿中用生菜根茎饲养,避免土中其他种类蕈蚊对鉴定结果的影响,将幼虫饲养至成虫羽化后,请北京市农林科学院虞国跃研究员和中国农业科学院蔬菜花卉研究所吴青君研究员对其进行鉴定,两位专家均根据成虫形态特征将其鉴定为韭菜迟眼蕈蚊。

在双翅目眼蕈蚊科中,迟眼蕈蚊属Bradysia是形态学上争议最大的一个属。这个属涵盖种类较多,并且含有一些模糊的复合种,因此对其种类鉴定较困难。目前对迟眼蕈蚊属种类的鉴定是基于雄成虫形态特征[14-15]。Shin等[16]的研究表明,利用DNA条形码技术可有效鉴定迟眼蕈蚊属幼虫种类,并且准确度高。此外,本文将试验所得生菜根蛆(即韭菜迟眼蕈蚊)mtCOⅠ序列导入NCBI中进行BLAST,发现其与在国外发现的Bradysiasp.(未知种)mtCOⅠ序列(JX418068.1)和B.tilicolagroupmtCOⅠ序列(JX418120.1)相似度分别达100%和99%,遗传距离分别仅为0和0.005,并且基于Kimura 2-parameter双参数模型构建的NJ树,韭菜迟眼蕈蚊与Bradysiasp.、Bradysiatilicolagroup聚为同一支,且分支自展度达到100%,三者是否为同一种,尚需专门的分类学家进行形态学的鉴定。

韭菜迟眼蕈蚊广泛分布于东北、华北、华中、西北等地,其寄主种类繁多,可为害包括韭菜在内的百合科、菊科、藜科、十字花科、葫芦科、伞形科等7科30多种蔬菜[17],其中以韭菜、圆葱、大蒜、莴苣为主,尤其以韭菜的受害最为严重[18]。

2016年3月30日,在大兴区长子营镇河津营村的生菜棚中再次发现生菜根蛆(韭菜迟眼蕈蚊幼虫)为害,主要是4龄幼虫,集中于生菜老根处为害,在棚中随机选取20株生菜,调查每株生菜根部的根蛆数量,发现每株的虫量在100头左右,与往年5、6月份在生菜棚中发现根蛆相比,2016年发现生菜根蛆的时间提前了1个多月,可能与2016年年初温度较高有关,越冬代幼虫提前为害生菜。有研究表明,在北京市顺义区日光温室的韭菜地中,韭菜迟眼蕈蚊幼虫一般于2月开始出现,5月上旬幼虫虫口数量达到最高峰[19];在山东省潍坊市昌乐县,拱棚韭菜地冬季扣膜之后,越冬幼虫随着棚内温度的升高即开始取食为害;露地韭菜地,越冬代幼虫于3月中旬天气回暖后开始为害[20]。韭菜迟眼蕈蚊在不同地区、不同年份、不同种植方式、不同寄主作物田发生动态均存在一定差异,对于韭菜迟眼蕈蚊在生菜地的发生规律需要进一步研究。

生菜与韭菜相同,以叶片供人们食用,因此在防治生菜根蛆的过程中,应当采用绿色防治措施,重点使用农业、物理、生物等防治措施,化学防治应注意使用低毒、低残留药剂。

[1] 张铜庆, 李君平, 范双喜. 叶用莴苣品种比较试验[J]. 北方园艺, 2014(5): 30-32.

[2] 李哲, 王喜山, 赵国臣, 等. 生菜的营养价值及高产栽培技术[J]. 吉林蔬菜, 2014(9): 14-15.

[3] 王润珍, 金燕, 刘景芳. 叶用莴苣的无公害生产技术[J]. 吉林蔬菜, 2003(3):15-16.

[4] 陈斌, 李正跃, 孙跃先, 等. 玫烟色拟青霉孢子悬乳剂对大棚生菜粉虱的防效及其对昆虫群落的影响[J]. 云南农业大学学报, 2005, 20(6):788-791.

[5] 麻纯文, 马红明, 肖丽新, 等. 2种杀虫剂在结球生菜上防治甜菜夜蛾药效试验[J]. 中国园艺文摘, 2011,27(3):24-25.

[6] 施凯. 中国眼蕈蚊科8属分类及系统发育研究(双翅目:眼蕈蚊科)[D]. 临安:浙江农林大学, 2013.

[7] 张鹏, 王秋红, 赵云贺, 等. 韭菜迟眼蕈蚊对十三种蔬菜为害调查及趋性研究[J]. 应用昆虫学报, 2015, 52(3): 743-749.

[8] Jeon H Y, Kim H H. Damage and seasonal occurrence of major insect pests by cropping period in environmentally friendly lettuce greenhouse [J]. Korean Journal of Applied Entomology, 2006, 45(3):275-282.

[9] 岳巧云, 邱德义, 黄艺文, 等. DNA 条形码技术在未知昆虫幼虫种类鉴定中的应用[J]. 中国卫生检验杂志, 2011,21(3):615-617.

[10]Hebert P D N, Cywinska A, Ball S L, et al. Biological identifications through DNA barcodes [C]∥Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 2003, 270(1512): 313-321.

[11]Folmer O, Black M, Hoeh W, et al. DNA primers for amplification of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse metazoan invertebrates[J]. Molecular Marine Biology and Biotechnology, 1994, 3(5): 294-299.

[12]杨定. 河北动物志 双翅目[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2009: 67.

[13]李文香, 杨玉婷, 吴青君, 等. 韭菜迟眼蕈蚊研究进展[J]. 植物保护, 2015, 41(5): 8-12.

[14]Menzel F, Smith J E, Chandler P J. The sciarid fauna of the British Isles (Diptera: Sciaridae), including descriptions of six new species[J]. Zoological Journal of the Linnean Society, 2006, 146(1): 1-147.

[15]Sutou M, Kato T, Ito M. Recent discoveries of armyworms in Japan and their species identification using DNA barcoding [J]. Molecular Ecology Resources, 2011, 11(6): 992-1001.

[16]Shin S, Jung S, Heller K, et al. DNA barcoding ofBradysia(Diptera: Sciaridae) for detection of the immature stages on agricultural crops [J]. Journal of Applied Entomology, 2015, 139(8): 638-645.

[17]梅增霞, 吴青君, 张友军, 等. 韭菜迟眼蕈蚊的生物学, 生态学及其防治[J]. 昆虫知识, 2003, 40(5): 396-398.

[18]冯惠琴, 郑方强. 韭蛆发生规律及防治研究[J]. 山东农业大学学报, 1987, 18(1): 71-80.

[19]Md. Kafil Uddin, 胡彬, 王晓青, 等. 北京地区温室韭菜地迟眼蕈蚊种群动态初报[J]. 江苏农业科学, 2015, 43(9): 160-161.[20]王承香, 刘建平, 刘振龙, 等. 韭菜设施和露地栽培中韭蛆的发生和防治对策[J]. 北方园艺,2014(22):113-117.

(责任编辑:杨明丽)

The damage and identification ofBradysiaodoriphagaon lettuce

Qu Cheng1, Mu Changqing2, Zhang Xiaoman1, Zhang Baohai3, Xie Hua4, Luo Chen1

(1.InstituteofPlantandEnvironmentProtection,BeijingAcademyofAgriculturalandForestrySciences,Beijing100097,China; 2.BeijingPlantProtectionStation,Beijing100029,China; 3.VegetableResearchCenter,BeijingAcademyofAgriculturalandForestrySciences,Beijing100097,China; 4.BeijingAgro-BiotechnologyResearchCenter,BeijingAcademyofAgriculturalandForestrySciences,Beijing100097,China)

A root maggot that damaged lettuce was observed at many lettuce production bases in Beijing in recent years, which was a serious threat to lettuce production. The damage by lettuce root maggot was investigated in lettuce field and the species of the root maggot was identified by mitochondrial cytochrome oxidase Ⅰ(mt COⅠ) molecular marker and morphological characteristics of the adult. The results showed that root maggot damaged lettuce root-stem and caused lettuce plants to die or stop growing during seedling stage, and fed outer skin of root-stem during maturation stage. The similarity ofmtCOⅠ gene sequences of lettuce root maggot andBradysiaodoriphagawas 100%. Morphological characteristics of lettuce root maggot’s adult andB.odoriphagawere also similar. Therefore, the lettuce root maggot was identified to beB.odoriphaga. The above results provided theoretical basis for targeted management of lettuce root maggot.

lettuce root maggot; molecular marker; species identification;Bradysiaodoriphaga

2016-04-25

2016-05-28

现代农业产业技术体系北京市叶类蔬菜产业创新团队(blvt-13)

S436.36

A

10.3969/j.issn.0529-1542.2017.02.029

致 谢: 浙江农林大学黄俊浩博士、北京市农林科学院虞国跃研究员、中国农业科学院蔬菜花卉研究所吴青君研究员对生菜根蛆成虫的鉴定给予了帮助,在此表示感谢。

* 通信作者 E-mail: Luochen@baafs.net.cn