民国时期短期小学研究

2017-03-28刘晓敏孙杰

刘晓敏 孙杰

(山西大学教育科学学院 山西 太原 030006)

民国时期短期小学研究

刘晓敏 孙杰

(山西大学教育科学学院 山西 太原 030006)

民国时期的短期小学教育是在普及义务教育过程中遭遇困境无法短期内对义务教育进行普及,而采取缩短教育年限并结合各地的实际情况而设立的一种特殊形式的教育。短期小学专门招收十到十六岁年长的失学儿童,采用二部制的学级编制,设置实用的课程内容,教师利用复式教学的方法为失学儿童提供学习各科课程的机会,并取得了不错的成效。

民国时期 短期小学 学级编制 课程 教学

自清末以来,我国有识之士深知普及教育的必要性,不遗余力地提倡义务教育,最初的四年制义务教育经过民国时期几代人的努力奋斗仍然未能得到真正地普及。在内忧外患的影响下,1935年中央政府颁布《十三年分期实施义务教育办法》,根据当时中国的实际情况采取分三期进行的步骤,第一期民国二十四年至民国二十九年以办理一年制短期小学为主,第二期从民国二十九年至民国三十三年注重办理二年制短期小学,最后从民国三十三年至民国三十七年二年制短期小学全部转化成四年制,开始推进四年制义务教育的普及。

一、民国时期短期小学的办学缘起

1904年清政府颁布《奏定学堂章程》(“癸卯学制”),这一学制标志着中国近代化教育的开始,同时也是近代义务教育学制的开端。但出台有关义务教育的具体实施办法是在民国初期,教育部为提倡实施义务教育,于1912年至1913年陆续公布了一系列的法令法规,形成了较为完整的学制系统即“壬子癸丑学制”,规定实施四年制义务教育。经过数十年的办理,由于国家所投入的人力、财力和物力等实际状况并不理想,师资短缺,教育经费紧张,教学设备陈旧,普及义务教育的实际效果并不佳,据统计“1930年,全国人口总量是464905269人,已入学儿童数为10948979人,平均每千人入学儿童数为23人,学龄儿童总数为49116060人,受义务教育儿童数占学龄儿童总数百分比为22.07%。”[1]从中可以看出全国失学儿童的数量高达三千多万,有的已经达到入学年龄,有的已经超过了入学年龄,已经达到入学年龄的需要接受四年义务教育,已过入学年龄的马上就要成人,入学时间非常短。

贫困家庭的儿童很难完成初级小学规定的学制和学时,辍学现象十分严重。为解决大量失学儿童的受教育情况,教育部急需采取特殊措施和特殊力量来推进义务教育,即采取缩短学制和学时的方法兴办各种短期学校。教育部于1932年在《短期义务教育实施办法》中提到一年制和四年制义务教育学制要同时推行,《第一期实施义务教育大纲》提出“在城镇和经济比较发达的地区推广四年制初等小学,在偏僻乡村地区普及一年制短期小学,最终达到在全国普及四年制义务教育的目标。”[2]1933年教育部又颁布了《小学规程》,规定在义务教育没有普及之前小学四年为义务教育期限,“各地方根据地方情形设立简易小学和短期小学,其中短期小学招收十到十六岁年长的失学儿童,学习时间为一年,上课时间不少于五百四十个小时。”[1]

鉴于以上原因,全国各地特别是广东、浙江、安徽、山东、山西等省按照教育部颁布的实施办法陆续开办短期小学,以期达到义务教育的速成,全国开始掀起兴办短期小学的热潮。

二、民国时期短期小学的办学实践

1.民国时期短期小学的学级编制

教育部颁布的一年制短期小学暂行规程规定:“每一短期小学,以同时招收两班为原则,每班学生以五十人为限,其编制采用半日二部制分上下午教学。教室敷用者,或采用全日二部制,间时教学。”[2]为了能够让更多的学生接受教育,短期小学采取二部制,但二部学级的编制有很多种方式,需要根据学校和地方的具体情形设置适合的学级编制。主要包括半日二部制和全日二部制这两种,除此之外还包括混合二部制、交会二部制和间日二部制。

“半日二部制”将全校儿童,分为甲乙两个部,甲组部分上午来学校上课,下午在家进行自习或工作;乙组部分与之相反。这种二部制的优点是一方面儿童可以帮助家里做事,乡村儿童很多是由于要帮家里人做事而失去了求学的机会,半日二部制的实行可以让儿童利用一部分时间来读书,一部分时间来做事,读书和做事互不影响;另一方面可以利用教室、教学用具及一切物品,半日二部制可以使得每一件东西都得到利用,甲部所用的教室桌椅和笔墨砚台,乙部都可以继续使用。但这种编制本身也带有不容忽视的缺陷,儿童本性好动,如果半天在家,不能避免地会玩耍嬉笑浪费时间;半天在校,和教师的接触时间过少,只有知识的灌输而缺乏实际训练,得到的教学效果不大,教学效率也大大降低。

“全日二部制”要求甲乙两部儿童同时到校,全天在学校,分别在两个教室,甲组儿童进行教学时,乙组儿童自习,乙组儿童直接教学时,甲组儿童自习。全日二部制可以解除家庭对半日制的怀疑,学生全日在学校接受教育不再是半日在校,和普通的学校没有什么不同,从而便于接受。另外,全日二部制使儿童在接受教育的过程中不仅得到教师的指导也可以充分发挥其主观能动性,进行自主探索,培养独立自主的探索精神。全日二部制的弊端在于儿童在校时间过长,受教师的管教过多,需要多一些自习指导方法,并且利用校内外的各种资源,使儿童的活动范围不再受到过多的限制与约束。

“混合二部制”将全校儿童分为甲乙两部,甲部的儿童全天在校接受教育,乙部的儿童上午或下午上课半天。这种编制适合于不同家庭的环境,有的家庭需要儿童帮助工作,不愿意让儿童全日在校,有的家庭愿意让儿童全天在校,这样一来,可以减少家长的管教,前者可以选择半日在校,后者可以编入全日在校。混合二部制使儿童之间增加了互帮互助的机会,年长者可以领导和携带年幼者,在学习方面起到了相互指导和规劝的实际效果。

至于在各地方需要采用哪种编制,应根据具体环境中的实际情况来决定,各地区根据人力、财力、物力等条件进行因地制宜,采取适合本地区的编制来进行教学。如民国二十二年山西省为救济贫寒失学的年长儿童,按照教育部规定招收十岁到十六岁的学生,在山西省立第一实验小学短期小学班共收到59人,其中“有些学生请求全日到校,查询原因,因家内无事,无人管束,如不到校,所有空余时间便耗之于玩耍;有的因家内环境不善,无人指导;有的因在家须做些无谓的零碎小事,不便自习,因之请求全日到校。”[3]这样一来,需要采取混合二部制才可以让这些失学儿童有机会进行学习,但同时需要解决如何授课和指导才可以让这些程度参差不齐的学生在同一时间内上课但又互不影响。

2.民国时期短期小学的课程设置

课程的设置是教育宗旨的落实和教学目标实现的基本途径。1929年,在国民党第三次全国代表大会上,正式提出了三民主义的教育宗旨,“中华民国之教育,根据‘三民主义’,以充实人民生活,扶植社会生存,发展社会生计,延续民族生命为目的,务期民族独立,民权普遍,民生发展,以促进世界大同。”[4]根据三民主义教育的要求,结合当时的形势,确立了一年制和二年制短期小学的培养目标。

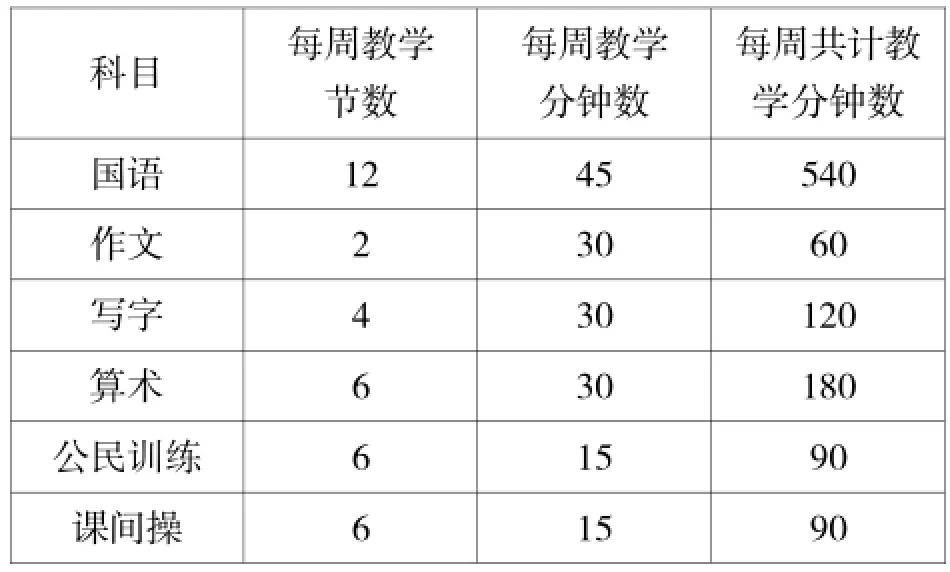

一年制短期小学的培养目标旨在“领导固有道德之躬行实践,养成自重自信之国民,以期恢复民族精神;使知现代国内外概况及世界趋势,注重四权之运用,以期扩张民权的运动;增进日常生活之生产支配及计算能力,养成民生观念;认识一千六百个字,并能阅读以一千六百个字所编成的平易语体文;练习写信,日记等语体文字之写作;运用注音符号以为阅读浅易语体文字之助。”[5]根据一年制短期小学培养目标开设的课程以国语为基础,内容包含国民最普通的常识,专门以教育十足岁至十六足岁年长失学儿童一年间之用。课程内容主要包括国语、作文、写字和算术四部分,其中国语的每周时间支配为五百四十分钟,作文为六十分钟,写字为三十分钟,算术为九十分钟。国语课“以历史、地理、公民、自然、卫生等为主,均配排列,不用童话、神话和物语”[5]并且学生能够阅读日常简易应用文、说明文和记叙文等,以及能够对便条、书信、请帖和日记进行阅读和应用,认识和应用字典、标点符号和注音符号。从下表中可以看出国语课每周共计教学分钟数540分,所授时间最长,在所有的课程中对于国语课最为重视,也突出了短期小学设置的主要目的在于减少文盲率,让更多的民众可以提高国民素质,同时学好国语课程是也是学习其他课程的基础。

表1 短期小学的课程和时间支配[5]

二年制短期小学的培养目标较一年制目标更加切合实际生活的需要,主旨在于注重民族意识与国家观念的养成,具体为:“(一)培养国民应具之善良品性;(二)养成人生必须之卫生习惯;(三)养成爱护国家观念与复兴民族意识;(四)养成生活所必须之基本知识与技能;(五)养成劳动技能与审美兴趣。”[6]我们可以看出二年制短期小学的培养目标在基于培养国民基本的常识与技能的基础之上,运用新的教育理念,更加注重培养具有民族意识的国家公民。教学科目包括公民训练、国语、常识、算术、工作和游唱六种,公民训练旨在让学生养成良好的卫生习惯;国语课程主要包括读书、作文和写字,所采用的教材以儿童实际生活为背景,结合儿童的阅读能力和兴趣,培养民族意识和国家观念;常识部分包括社会、自然和卫生等,结合国语课程关注民族的和民生的需要;算术主要包括笔算和珠算两部分;工作是指在劳作方面,旨在培养适合本地的生产劳动技能,也与我国当时经济落后,急需培养具有一定文化基础的劳动者有很大的关系;游唱以游戏和基本运动为主,在乡村由爬山、散步以及农田操作等代替,唱歌主要以本地的乐器为教具,学习本地含有教育意义的歌曲。

上述短期小学的课程内容及其安排是在结合普通原则和特殊条件的具体情况下进行的编排,在以“三民主义”为指导思想的前提下,遵循教育宗旨,结合考察实际情形,对学生的教育并不只是在于言语说教,而是提倡身体力行,注重儿童劳动技能的培养,大力倡导培养具有民族意识及国家观念的国民。

3.民国时期短期小学的教学情况

短期小学是面向十岁到十六岁年长的儿童所设立,学生年龄比普通学校的儿童要大;这些儿童并没有进入学校学习过,学习程度也不如普通初级学校的儿童;再加上他们还要帮助家庭进行生产劳动,在校学习时间特别短,鉴于这些不同于初级小学,教学时需要重新制定适合于短期小学学生的教学原则,教学过程与方法。以下我们以山西省立第一实验小学短期小学班国语课的教学为例,以便加深对教学相关活动的了解。

山西省立第一实验小学短期小学班,为提高教学的效率,依据学生的学习程度进行分班授课,分为两个班级,第一班为学习三册的二十八人,第二班分为甲组和乙组,学习二册的十六人为甲组,学习一册的十五人为乙组,两组共同组成第二班。在教学设备紧张,师资缺乏等综合因素下采取复式教学法进行授课,上午以第一班为主,第二班的甲组和乙组部分学生到校,偏重于自习,甲组主要进行自习行复式教学,乙组学习写算或阅读课外书籍。下午第二班的甲组和乙组全部到校,组织采取复式教学的方法进行授课;第一班为部分到校,学生可以学习大楷、小楷、演算、日记或缝纫刺绣等,根据自己的学习情况进行选择,教师利用空闲时间进行指导。以下案例选自第三册国语课文“烟酒的害处”和第二册“爱迪生发明留声机”:

“烟含有毒质,如果天天连吸,就要成瘾,弄的身体非常衰弱,什么事不能做了。酒含有酒精,如果喝得太多,胃部就要因之不能健全,并且容易酿成脑出血等症。吸烟喝酒,非但有伤身体,还要费钱误事,消减志气,我们绝不要犯这种嗜好,如果遇到有这种嗜好的人,也应该劝他快快戒绝。”——烟酒的害处[3]

“发明留声机的人就是发明电灯的爱迪生。他起先对人说,要发明一种留声机,人家都以为他说谎。但是他认真的研究下去,有一回竟五夜五日没有睡,爱迪生这样的费了十年工夫,终究发明了人人爱听的留声机。”——爱迪生发明留声机[3]

这两篇文章遵循的教学过程的基本步骤为:引起动机(就儿童已经学习或经验的事项,引起其研究未知事项之动机)——决定目的(乘儿童学习动机发生,指导学习目的而决定之)——预摘新字句(令儿童把课文阅读一二次,有不认识的生字难句摘录在笔记本上)——学习新文字——练习写法(令儿童将所学的新文字在石板上书写,教者巡视桌间订正误谬。)——学习读讲(就课文先分节次全课施以解读。)——记述大意(令儿童言简意赅的记述大意练习理解的记忆。)——深究(实质:教材事实上二为之剖解以确实其观念补充其知识扩充其想象。形式:字的用法语句的组织法全篇的结构法等。)——整理问答(就本课研究的结果用问答法整理儿童的观念使正确而有系统。)——应用(就所学习的文字在口语上够成新语句发表或用文字发表。)两个班级按照统一的步骤进行教学,虽然学生的独立学习时间减少,但大大增加了教师给予直接指导的时间,学习的效果得到了提高。

通过上述国语课的教学案例,可以看出短期小学教学的基本过程、基本内容以及教学方法等,所采用的是复式教学,把两个年级的儿童编入同一个教室,由一位教师对两个不同年级的学生进行授课的教学组织形式。当教师对其中一个班级进行授课时,组织另外一部分学生进行自主复习,是一种特殊计划地进行交替教学。例如上述案例里分别是学习第三册和第二册的班级,教师首先对学习《烟酒的害处》这篇文章的同学提出问题,引起他们对研究未知事项的动机,其次在引起学生学习动机的前提下指导他们学习的目的,最后进行主要的新课的讲解。而对于学习《爱迪生发明留声机》这篇文章的同学要进行对学过的《灯》的复习,在教师给高一级的讲授过程中进行自主复习,而其后的教学过程基本相同。采用这样的教学方法,把原来由几个教师教不同的班级合并为由一个教师同时教不同班级的学生,面对当时的社会环境,从实际出发,因地制宜,采用灵活的学制和学时,不仅对当时核心的教学组织形式起到了重要的补充作用,而且极大地提高了教学资源的利用率,使教育资源得到了充分地利用,也使很多失学儿童可以继续接受教育。

4.民国时期短期小学的师资力量

在发展教育的过程中,师资问题是关乎兴办成败的关键因素之一。短期小学的兴办也不例外,尤其是短期小学比一般的初级小学有更多的困难,所以有没有充足的师资力量是短期小学推行成败的重要条件。我们知道在初级小学普及义务教育的过程中遇到的主要阻力之一是师资缺乏,失学儿童达到四千万,假设每位教师管教四十名学生,那也需要增加一百万名教师,而这些教师并不一定可以终身教学,所以增设一百万名教师还远远不够。为培养足够的师资力量,在教育部颁布的《实施义务教育暂行办法大纲实行细则》[7]中提到短期小学教师的来源主要有以下几类:

(1)师范学校或简易师范学校师范科毕业者。

(2)初级中学毕业,曾入短期小学师资训练班训练,期满考试及格者。

(3)文理清通,常识丰富,经各省市主办义务教育行政机关考试及格者,得充一年制短期小学教师。

(4)由各省市斟酌情形,令各公务人员为第一期短期小学服务。

以上教师的四种来源中,只有第一种是治本的方法,而其他只是治标。由于师范学校或简易师范学校数量有限,只能采用后三种办法来解决师资问题。而具体到各省所采取的措施又不相同,例如福建省“于二十四年度实施义教之初,曾由省政府公布《福建省各县市短期小学师资训练暂行办法》,因为需要的迫切,训练期间规定为两个月;课程只有党义、教育概论、小学行政、复式教学法、小学公民训练实施法、小学教材及教学法等数科,教员入学资格,只要有初中或初级职业学校毕业或有同等学力者,便可投考。”[7]在全国的各县中,照上述办法办理师资训练班的有三十一县,受到训练的学员有一千四百三十八人,毕业者有一千二百九十七人,各县由于人力财力不同,办理的办法不免会参差不齐,并且期限太短,课程得不到充实,各省市陆续颁布师资训练办法,不仅注重量上的增加,而且更重视教师队伍质的优化。

短期小学教师的任务是十分繁重的,依据各项义务教育法令及政府规定的办法和规程,短期小学教师需兼任教员、校务及教务等一切事项,主要包括筹备设校的任务和学校行政的任务,由此可以看出短期小学教师所承当的职责都由一个人包办,如果没有相当的素养并不能胜任,所以短期小学教师除了接受政府要求的训练外,自身还需要提高自己的修养,具备健全的体格、坚强的意志、高尚的品格、丰富的学识、服务的精神以及进取的意趣。可见,对于短期小学教师,虽大部分不是出自于师范类学校,但在师资训练和所担任的任务方面具有很大的挑战性。

5.民国时期短期小学的实绩

尽管民国时期短期小学在兴办的过程中存在诸多困难和问题,但对于教育的普及引起了全社会的重视,使义务教育的思想深入人心。让更多的贫困失学儿童有机会接受教育,增长知识开阔见识,使整个民族的国民素质得到了提高,推动了社会的进步,加快了近代化的步伐。具体来说,民国时期短期小学的实绩表现在:学校和学生的数量急剧增加。

在普及教育的过程中,学校和学生数量的增加可以直接反映在这一过程中所取得的实际成绩。表二是民国二十一年度短期小学的校数及儿童数,所列表中的省份为数量较多的省份,特别是据江西省各县二十七年短期小学概况统计,校数为147,学生数为14467,以1932年和1938年相比,校数增加了2.5倍,学生数增加了10倍。“据1938年统计,全国义务教育阶段学校201848所,受义务教育的儿童11227001,与清末相比,学校增加172649所,增长6.91倍;学生数增加10542344人,增长了16.4倍。”[8]

表2 民国二十一年度短期小学——校数和儿童数[9]

三、民国时期短期小学的办学启示

民国时期的短期小学是在教育者们认为短时期内不能够普及义务教育的条件下,对学制和学时进行灵活变通后而形成的一种特殊的教育形式。国民政府能够在特殊的环境下采取灵活的方式普及义务教育是值得肯定和借鉴的,当时人民生活窘迫、国家财政困难,面对众多的失学儿童,为普及义务教育特以增设一年制和两年制短期小学义务班,设立二部制的学级编制,采用复式教学,分步骤来普及义务教育,在当时也是一大进步,有很多地方值得我们学习和借鉴。

1.灵活的二部制学级编制

在特殊的社会环境下,师资、经费和校舍等短缺,为了给失学儿童提供接受教育的机会,灵活设置不同的学级编制,根据各个家庭的需求不同,设置了全日二部制、半日二部制或混合二部制等学级编制,采取二部制的方式进行教学,不仅节约了经费而且可以救济更多的失学儿童。这样一来,原本行为任性顽皮、粗鲁暴躁的部分儿童可以进入学校课堂进行学习,不仅可以让更多失学的儿童接受正规教育,而且降低了文盲率,提高了国民的素质。对于一个孩子来说,短期小学为他们提供了一个学习的场所;对一个家庭来说,短期小学的设置无疑是为贫困家庭的孩子接受教育迈出了一大步;对于整个社会来说,短期小学教育是作为普及义务教育过程中一步而设置的,让国家走向了现代文明,为现代教育的发展打下了基础。

2.实用的课程内容

民国时期短期小学根据因地制宜的原则,灵活地设置课程的目标、内容以及实施的方法,在整个教育教学过程中发挥着重要的作用。课程目标从一年制到二年制的设置均以三民主义的教育宗旨为前提,更加切合实际生活的需要,注重培养具有民族意识和国家观念的国民。课程内容具有实用性,公民训练、国语、常识、算术、工作和游唱等课程内容不仅教给儿童一些基本的知识,而且可以通过学习生活及生产劳动的基本知识维持生计,解决温饱问题,更加关注儿童的精神生活。短期小学课程的开设更加关注儿童的年龄特点和实际家庭情况,让儿童接触不同的课程,不仅仅在于单纯地教师教和学生学,而且儿童有机会进行动手实践,特别是在乡村学校中传授农事方面的常识,使所学知识可以应用到实际生活中,学生也得到了全面的发展。

3.独特的复式教学方式

短期小学的教学所采用的是复式教学,复式教学是一种特殊的教学组织形式,适用于班级学生、教师、校舍和教学设备等不完善的农村地区。这种教学不仅仅是编制的复杂,而且它的复杂在于教学目标、教学任务、教学过程和教学环境等,教师需根据不同年级的教学计划确立不同的教学目标,对不同层次的学生教授不同的学习内容,教学过程比较灵活,根据实际的情况在教学过程中灵活组织学生的自学和教师的教授,虽然对一个班级进行教学时另一个班级的学生的学习环境和注意力会受到影响,但总比大量失学儿童不接受教育的好。通过分组进行编制教学也是复式教学的基本方式,以互相教育共同学习的方式进行,培养儿童在生活中必备的基本知识和行为习惯,可以培养学生的合作能力和自学能力,有利于进行因材施教促进个性的发展。如今在一些偏远地区,硬件和软件条件较差,这些地区的儿童所受的教育并不理想,通过对民国时期的短期小学的探析不妨从中获得一些对现代教育的启发,做到古为今用。

4.多样的师资培训模式

从短期小学的教师来源来看,师范类学校毕业的教师占比例较小,大部分教师是经过短期培训和考核而进入短期小学的,培训和考核的形式多样化,开展短期培训班,对相关课程进行专门的学习,通过考核即可担任短期小学的教师。虽然在短期内为短期小学输送了大量的教师,但由于师资经费以及培训的时间有限,所培养教师的素质普遍偏低,教学水平也不高,面对繁重的教学任务,教师在接受专门的培训外,还需要提高自己的修养。

[1]一年制短期小学暂行规程[N].教育部公报,1935(27):41-43.

[2]邰爽秋.中国普及教育问题[M].商务印书馆,1938:64.

[3]陈嘉宝.山西省立第一实验小学义务班(短期小学班)的报告[J].小学教育,1933:268.

[4]吴洪成.历史的轨迹:中国小学教育发展史[M].西南师范大学,2003.

[5]短期小学或短期小学班课程标准[J].教育季刊,1932(3):89-93.

[6]二年制短期小学的培养目标[J].浙江教育,1932(7):150-152.

[7]刘诚.短期小学教师手册[M].福建省义务教育委员会,1937.

[8]熊贤君.中国近代义务教育研究[M].华中师范大学出版社,1988:245.

[9]中华民国统计提要[M].国民政府主计处统计局,1936:05.

[10]阴景曙.怎么办理短期小学[M].商务印书馆,1938.

[11]山西省政府行政报告[M].山西省政府秘书处,1932(8):21-22.

[12]于伟敏.南京国民政府时期义务教育研究(1927—1945年)[D].东北师范大学,2008.

[13]武菁.1927—1937年安徽省小学教育研究[D].安徽大学,2013.

[14]胡守中.短期小学国语教学的研究[J].江苏省小学教师半月刊,1936(13):10-13.

[15]二十八年度江西各县短期小学校概况统计[J].江西统计月刊,1941.

[16]费洁心.一个短期小学教员的经验谈[J].教师之友,1937(5):881-883.

[17]碧静.短期小学的商权[J].江苏省小学教师半月刊,1936(9):15-19.

[18]实施义务教育暂行办法大纲施行细则[N].教育部公报,1935(25):22-50.

[19]短期小学校长须知[M].安徽省义务教育委员会,1935.

[20]吴守谦,皇甫钧.短期小学的行政和教学[M].商务印书馆,1937.

K258;G629.29

A

1007-9106(2017)03-0170-06

刘晓敏(1989—),女,山西大学教育科学学院2014级硕士研究生,主要从事教育史研究;孙杰(1978—),男,山西大学教育科学学院副教授,硕士研究生导师,教育学博士,主要从事教育史研究。