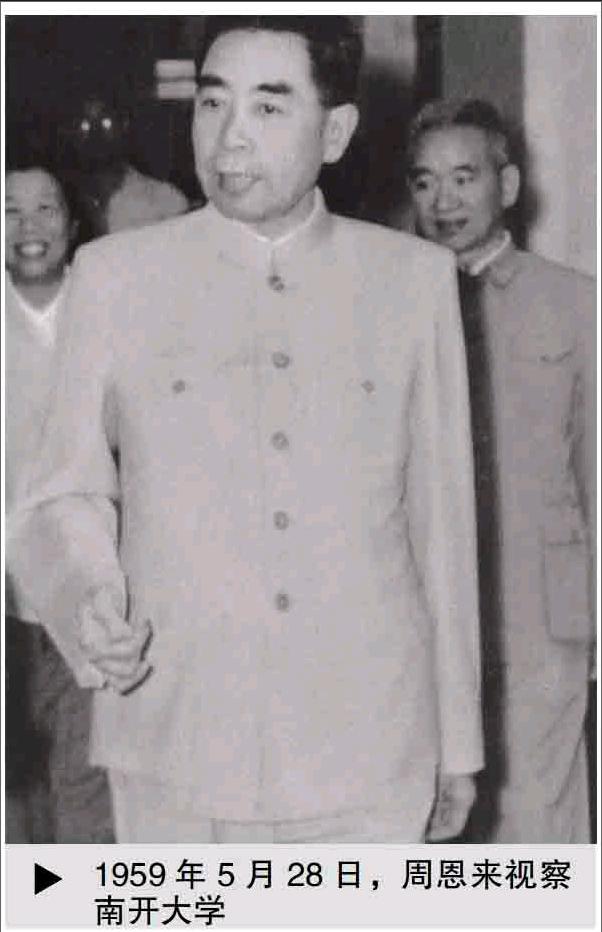

1959年周恩来视察南开大学

2017-03-27赵英秀

赵英秀

1959年5月28日,日理万机的周恩来总理回到母校南开大学视察。周恩来的到来,让南开大学师生兴奋不已。

“乘法”和“除法”

28日上午10时许,南开大学5000余名师生员工齐聚在新开湖畔图书大楼前的广场上,做好聆听周恩来总理讲话的准备。学生按系科与年级,以多路纵队排列,秩序井然。不久,周恩来总理在学校教职人员的陪同下,出现在学校临时搭建的讲演台上。师生们看到总理,报以热烈的掌声。时任南开大学党委书记高仰云作了简短的“开场白”,当他介绍陪同周恩来总理视察的人员——总理夫人时,邓颖超不好意思地用草帽半遮着脸,会场顿时爆发出热烈掌声。师生们为邓颖超朴实、谦逊、有趣的举动而鼓掌。

时年61岁的周恩来神采奕奕,两鬓泛着青辉,两道浓眉下面闪烁着一对深邃智慧的眼睛。总理身着一身浅蓝色的半新中山装,朴素无华。他登上讲台,开始讲话,以略带江苏口音说:“大家让我讲几句,讲点什么呢?当前同学们可能感到吃猪肉少一些吧?(当時正是困难时期)我们就从这个问题谈起吧。”接着,周恩来列举一系列数据,驳斥了当时社会上流行的所谓“生产减少了”、“出口增多了”种种奇谈怪论,然后谈锋一转,饶有风趣地说:“同学们,你们都是学生,乘法和除法比我精通。”周恩来打了一个生动的比方,说:“我们是六亿人口的大国,每人若增产1斤,用乘法一乘,就是6亿斤!数量巍巍可观;反之,如果我们把增产的东西,通过除法,用6亿人口一除,分在每人名下的数字就不大了……”就这样,周恩来以通俗易懂的语言,将一个复杂的“生产与消费”的经济命题,深入浅出地作了说明,使人们茅塞顿开,疑惑顿消。周恩来在讲话中还强调,我们现在正处在一个空前的时代,没有经验,要认识和掌握新的规律、新的比例、新的平衡,需要一个过程。处于这个过渡时期,特别需要增产节约,这是建设社会主义的一个原则。

周总理的讲话,精练简明,用时不超过30分钟。演讲最后,他再次告诫在场的大学生们:“要珍惜你们宝贵的青春,努力学习!”他提高嗓门深情地说:“我民国八年(1919)的毕业证书,还存放在我们学校的档案室里,是“证”字第62号,那年我21岁。”

“这个,有营养!”

讲话后,周恩来总理在高仰云书记和杨石先校长的陪同下,步入学校生活区。路上,周恩来几次提出要到学生食堂就餐。但学校领导虑及总理为国家大事昼夜操劳,健康问题至关重要,所以有些推延。但周恩来执意前去。于是高仰云书记指着前面的一幢房子说:“学生膳厅即在前头!”谁知走至跟前,分明挂着“干部食堂”的牌子。周恩来旋即折转回来,向着一间冒着炊烟的伙房迳直走去。这里才是职工食堂的蒸饭间。

其实,“周总理来了”这一消息,早已传遍了整个学校。食堂的师傅们看到总理到来,既高兴,又发愁。当时,正值困难时期,人们的生活都很艰苦,学校的生活也很困难。食堂里只有棒子面窝头和炖白萝卜条,该拿什么来招待总理呢?说话间,周恩来微笑着走进厨房,亲切地问候炊事员们。然后向着双手沾满玉米面的赵师傅走去,并热情地伸过手去与他握手。赵师傅连忙将手在水里涮了一下,不好意思把手伸过去。周恩来看透了他的心思,谦和低声地对他说:“没关系嘛!”周恩来看到笼屉上有棒子面窝头,问过价格后道:“挺便宜,我买两个,另加一盘熬萝卜条和两分钱咸菜。”然后,他转过身向随行的省、市领导同志和新闻记者招呼:“咱们就在这儿吃饭吧,吃饱了再去参观。你们忙了半天,肚子一定饿了,坐下来一块儿吃,我请客!”

这时,校教务长吴大任风风火火地从外面跑进来,彬彬有礼地说:“请总理到那边(指“干部食堂”)用餐。”周恩来回答:“在这边吃,很好嘛!”他指着饭桌上的窝头说:“这个,有营养!”遂即大口大口地啃起窝头来。粗茶淡饭,总理吃得香甜,接着又跟大家聊起他读南开中学时,在校长张伯苓家吃锅贴饽饽熬小鱼的故事。

午餐用完,周恩来叮嘱随行秘书务必把这一餐饭所需的费用和粮票,如数交给食堂。午饭后,周恩来不顾半日的疲劳,未事休息,专程到南开大学教师住宅区,拜访和看望冯文潜先生。两位同窗旧友,久别重逢,分外激动,两只大手,紧紧地握在一起。喜悦的泪水模糊了冯文潜的视线。当此情景,周恩来风趣地说:“文潜兄,你还记得咱二人登台的诗朗诵吗?”冯文潜答道:“我记得清清楚楚。那天咱俩朗诵的诗篇,就是你的大作。”兴思至此,冯文潜教授情不自禁地背诵起来:

大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷,面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。

这首诗写于1917年,周恩来时年19岁。冯文潜先生满怀深情地回忆道:“当年恩来的诗一出,同学们奔走相告,无不为你的远大抱负和报国情怀所感动。”

冯文潜比周恩来长两岁。他于1912年考入天津南开中学,1915年毕业,后转入该校高等班学习。周恩来较他低两班。两人在创办敬业乐群会中,相识相知。冯文潜是周恩来南开学习期间最亲密的同学挚友。两人于1917年在南开分手,然后天各一方。冯文潜先是留学美国,后留学德国。回国后,先后任中央大学、西南联大暨南开大学外文系、哲学系及文学院教授,又兼南开大学图书馆馆长。在漫长数十载韶光中,他始终与周恩来保持着密切的联系。

周恩来在冯文潜先生陪同下,开始视察南开大学图书馆。他们从一楼藏书室、阅览室开始,然后拾级而上,依次登上二楼、三楼、四楼,乃至五楼阅览室。总理每至一处,总要关注和问询工具书的设置情况,资料是否完备,还要检查一下同学们的自修状况,因为阅览室是学生们课后自习的主要场所。

当周恩来行至三楼阅览室西片时,见墙上悬挂着外语系同学用英语书写的“欢迎周恩来总理来校视察”的横幅标语,欣慰地用英语笑着说:“谢谢大家!”学生们把英语讲义递到周恩来手里,他流利地读了起来,博得阵阵掌声。周总理语重心长地对大家说:“学好外语十分重要,将来建设现代化中国要用到它。”

“没有耕耘,哪来收获”

“没有耕耘,哪来收获?”这是周恩来青年时代写于1922的抒情诗《生别死离》中的两句。它形象地彰明了只有播洒辛勤的汗水,方能获得丰硕成果的哲理。故而总理在学校视察中总是把年轻学子的奋力治学之事置于领先地位。

当周恩来视察图书馆二楼阅览室时,在中文系学生吕振飞的书案前停了下来。只见他的案头摆满了各种外语工具书,书本摞得高高,几乎要将吕伏案的身影遮蔽起来。吕振飞看到总理,便倏地站起来,周总理示意让他坐下。当周恩来闻知吕振飞对英、俄两语情有独钟,且目下正抓紧课余时间在翻译《普希金论》时,伸出大拇指褒扬道:“好样的!趁年轻刻苦学习嘛!”无独有偶。周恩来健步来至三楼阅览室,见靠廊道一排书桌最南端坐着一位经济系的学生,正聚精会神地在阅读一本厚厚的中国30年代上海出版的经济资料。周恩来顺手拿起这本书,一面翻阅着,一面认真地向这位同学发问:“看得懂吗?”突如其来的问题令这位同学窘困无措,嗫懦着答道:“看不懂……”周恩来和颜悦色的面孔上掠过严肃的神情,追问道:“你是几年级学生?”“三年级。”学生答道。周恩来当即严正地说:“三年级学生还看不懂啊?要说实话嘛!”周恩来告诉学生:一定要求实务实、力戒矫情、摒除虚饰。

约下午4时许,周恩来总理在冯文潜先生及学校领导的陪同下,登上南开大学图书楼4楼楼顶,眺望南开园的湖光水色,葱葱绿树,陷入深深的回忆中……