论东汉碑额书法的“刻”

2017-03-26方建勋

◇ 方建勋

汉代书法是中国书法史上的一座高峰。在汉代书法这个艺术大观园里,碑刻书法是其核心内容。碑,一般由碑额、碑身、碑座三部分组成。碑刻书法通常就镌刻在碑额与碑身的位置。因此,碑刻书法,既包括碑文书法,也包括碑额书法。但通常关注碑文书法者多,关注碑额书法者少,其实汉代碑刻上的碑额书法是汉碑的一个重要组成部分。

秦代的刻石,无额,至汉代则开始有额。在碑额上题刻文字,其实也是出于一种客观需要。叶昌炽《语石》说:“夫碑之有额,犹书之题签,画之引首,所以标目也,往往有碑文漫灭,如昭陵各石,赖其额尚存得知之。”〔1〕观者看到碑的时候,一眼就可以通过碑额,而大概明白碑的“内容”,碑额相当于一个简洁至极的“提要”。并且,许多的碑历经岁月沧桑,背身或许损佚,但由于碑额的存在,仍然可以知道碑主是谁或所铭何事。

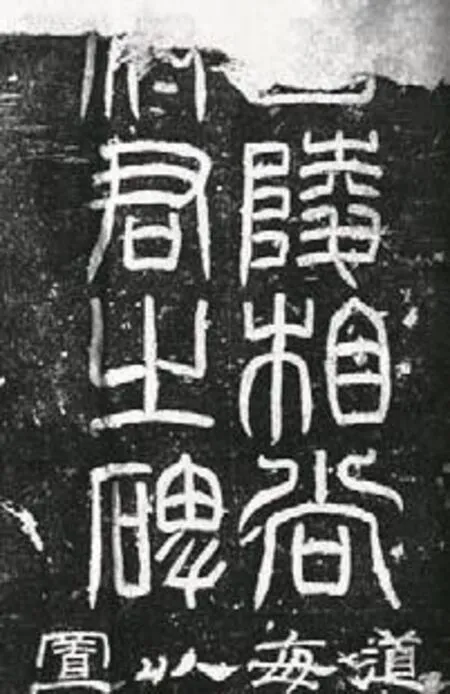

秦代刻石虽无额,但是汉碑额的渊源,却可以上溯到秦—秦书八体之一的署书。到了西汉,许多墓葬石刻门阙刻有类似于“署书”的题字用以“标目”。到东汉时,随着碑的制度走向成熟,在碑额的位置铭刻书法的制度也随之走向成熟。目前所能看到的较早的形制完备的碑额题刻,当数近年出土于河南孟津的《冀州从事冯君碑》,碑立于东汉永和六年(141),现为残石,仅存中部穿以上的半截。此碑的碑额刻有“冀州从事冯君碑”(图1)一行,7字,隶书,阴刻。自此,汉代碑刻题额已经完全走向成熟。碑额书法,无论是书写,还是镌刻,在东汉的桓灵时期(147—188)到达一个前所未有的鼎盛阶段。东汉的名碑刻如《乙瑛碑》(153)、《礼器碑》(156)、《华山庙碑》(165)、《鲜于璜碑》(165)、《衡方碑》(168)、《曹全碑》(185)、《张迁碑》(186)等均出于这一时期。本文主要从“镌刻”的角度来考察东汉碑额书法的特色。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

一、刀法

汉碑书法的艺术美感之出色,有赖于镌刻技艺的精湛。这种在石材上镌刻文字的技艺,之所以能在汉代走向如此精致优美,是因有着前人所作的铺垫。唐兰在《中国文字学》里述及战国秦汉时期的锲刻文字的发展:“锲刻文字从战国初年的《雍邑刻石》(即《石鼓文》)起,主要的对象,由铜器转移到碑刻。铜器不易铸,地位又窄小,不足以发挥书写者的天才。到了《雍邑刻石》的文字,每篇几十字,每字快有两寸见方,这种伟大,是前所未见的。因之,有了《诅楚文》,更有了秦始皇时的几个刻石。穹碑巨碣比较铜还是容易得的,所以汉代的铜器,不过记些年月工名,而鸿篇巨制,就以碑为主了。”〔2〕可见,东汉碑刻书法之鼎盛,是有着战国与秦的镌刻工艺水平作基础的。从《石鼓文》《诅楚文》到秦《泰山刻石》《琅琊台刻石》等,再到东汉诸多鸿篇巨制的碑刻,碑刻的工艺水准逐渐到了一个前所未有的历史高度。

1.阴刻与阳刻

碑刻,与篆刻一样,分阴刻与阳刻两种。文字凸出者,称为阳刻;文字凹陷者,称为阴刻。汉以前的碑刻,如战国时期的《石鼓文》,秦统一六国后的《琅琊台刻石》《泰山刻石》《峄山刻石》等,均是阴刻。西汉时期的《麃孝禹刻石》也是阴刻。东汉碑刻的碑文,大多数是阴刻,也不乏阳刻者。碑额也如此,阴刻、阳刻均有,阴刻居多。阴刻如《郑固碑》(图2)、《景君碑》、《张迁碑》等,阳刻如《鲜于璜碑》、《白石神君碑》(图3)等。

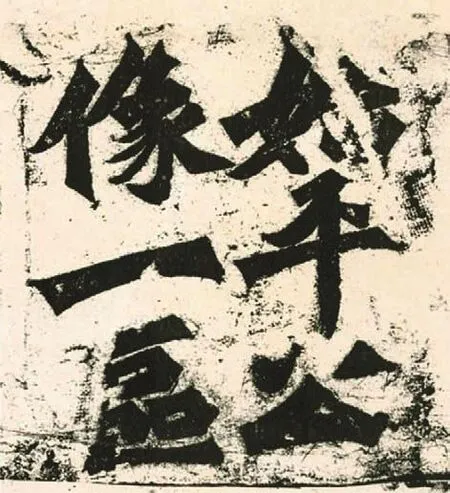

2.单刀与双刀

单刀,通常是像书写一样,一个笔画(线条),一次(刀)完成。双刀,则是一个笔画(线条),刻两次完成—笔画的两边各刻一次(刀)。当然,单刀与双刀的“单”与“双”,并不是一个绝对数字的“1”与“2”。遇有刻不到位的地方,通常还要再用刀略作补刀与修饰。单刀的刻法中偶尔使用双刀,双刀的刻法中穿插几处单刀,在汉代碑额的镌刻中是常见的。总体来看,单刀与双刀两种刻法是有差别的。如东汉碑刻《三老讳字忌日记》(原石现存于西泠印社汉三老石室内),晚清书法大家赵之谦的朋友魏锡曾曾对的刊刻刀法有过细致的观察:“《三老》椎凿而成,锋从中下,不似他碑双刀,故每作一画,石肤圻裂如松皮。”单刀的刻法在东汉碑额中也有应用,如《西狭颂》(图4)、《石门颂》(图5)、《孙大寿碑》(图6)。这两种书法都是在摩崖石上刻就,由于石质比一般采择的碑石粗糙,又以单刀刻出,因此显得斑驳苍莽。用单刀刻,好处是很直接便利,一刻而就,缺点是刻出来的笔画比较细,不能刻粗笔画,也不能刻得精致。而碑额中的阳文,更是要用双刀来刻。因此在追求庄重的东汉碑刻中,双刀的刻法要远多于单刀。如上面所举的图例《郑固碑》与《白石神君碑》,一阴一阳,都是双刀刻成。

3.阴刻、阳刻与单刀、双刀的交互并用

以上1、2两点,在汉以后的碑额中均可以得到体现。汉碑额的镌刻工艺,其最大的特色,在于书写的变化丰富,配以阴刻、阳刻、单刀、双刀的交互并用,因此产生了丰富的视觉效果—点画线条变化多端。根据其形迹特征,大致可以概括为如下几类:

(1)阴刻细文。这一类碑额书法,往往笔画较细,有的是单刀为主,如《孙大寿碑》有的是双刀为主,如《景君碑》(图7)。

(2)阴刻粗文。这一类,往往笔画粗重,均是双刀为主的刀法完成,如《校官碑》(图8)、《赵君碑》。

(3)阳刻细文。这一类的线条刻得较细,篆书碑额与隶书碑额均有用此法者。如《鲜于璜碑》、《武荣碑》(图9)。

(4)阳刻粗文。这一类碑额书法的笔道粗重,不论是篆书或隶书,在碑上特别醒目。如《衡方碑》(图10)、《白石神君碑》。

4.线刻

东汉碑额的雕刻工艺中,还有一种特殊的雕刻手法—线刻。这种刻法可归为双刀阳刻。不过与一般阳刻的不同在于,它是把笔画的外边沿处刻深,逐渐刻浅,最浅处位于笔画的中心线位置。这种镌刻工艺的刀法是将刀斜对着石面刻,刀刃与石面之间成一个锐角。据目前所见资料来看,这种线刻工艺手法很可能就是从东汉的碑额开始使用的。东汉碑额中,属于这一类的刻法者,有《王舍人碑》碑额(图11)。

图7

图8

图9

图10

图11

图12

图13

图14

图15

图16

二、笔意与刀感

一件书法,毛笔书写的视觉效果,与书写后用刀刻出来以后的视觉效果,是有较大差别的。毛笔书写的笔触感,显得圆润、柔和与灵动,即“笔意”。而刀刻出来的效果,往往显得锐利、刚健、痛快,即“刀感”。汉代碑额的精彩之处,正在于笔意与刀感之间的浑融而多变,有的侧重笔意,有的侧重刀感,有的难分刀笔,可谓“不拘一刻”。

1.“刻”随“书”变

汉碑额书法书写的变化与丰富,在墨迹中远比在石刻上更容易体现。汉碑额之所以能在石刻上表现出笔意的丰富性,与刻工的突出“书写性”有关—刻随书变。要想把笔意尽最大可能地传递出来,刻工需要刀法娴熟,对书法的用笔也有相当程度的了解与实践。一个不懂书法的刻工,是很难将“书丹”的效果精致微妙地传递出来的。今天这个时代,有许多碑(包括碑额)已经使用机器工具来代替刀,人工退为辅助作用(操纵电动机器)。所以尽管刻得很精细,刀口匀净,但就是缺“神韵”。而汉代碑刻,其精妙之处,正在于刻工的高超手艺,知解书法的笔意,并用刀传递了出来。汉以后的碑额,在这一点上,相去甚远—书写与镌刻两方面均不及汉。如东汉《甘陵相尚府君碑》碑额(图12),笔画起收自如,轻重粗细提按不见痕迹,几乎让观者意识不到是刀刻出来的。又如前面提到的《衡方碑》碑额(图10),看此拓片,与用毛笔书写在纸上的效果非常接近。精微地传递书写时的笔触与笔意,是汉代碑额书法的重要特色。因此,显得极具流动感与生机勃勃。后世的碑额,尤其是唐代以来,尽管不乏刻工精良,但难以表现如此精微的生灵活现的“笔意”,因而要显得板滞一些,如唐显庆元年(656)十二月八日立《弘福寺智首律师高德颂碑》之碑额(图13),元延祐二年(1315)三月三日立《大元敕藏御服之碑》之碑额(图14)。

2.凸显刀感

汉碑额的书法的丰富性,不只体现于“刻随书变”的传递笔意,有一些碑额,则在传递笔意的同时,还表现了爽利的刀感。如前面提到的《冀州从事冯君碑》(图1),又如《鲜于璜碑》(图15)、《张迁碑》(图17)。这些碑额书法,往往在起笔处与收笔处直切一刀—横画纵切,书画横切。除了起笔收笔处的切刀,在笔道的中段,也时常出现爽利走刀的光洁。这种表现刀感的手法,若是往前追溯,更早可以在东汉永元十七年(105)的《幽州书佐秦君石阙》石刻的题字(图18)上看到。

这种对刀感的凸显,在东汉以后也不乏继承者,尤其是在北魏的一些碑额书法中。如北魏太和十八年(494)立的《皇帝吊殷比干文》(图18)、北魏太和二十二年(498)刻的《始平公造像》(图19)、魏碑正光三年(522)立的《张猛龙碑》(图20)。这些碑额书法所体现出来的刀感,光洁爽劲,与东汉相比,真是有过之而无不及。而东汉碑额书法的特点也在与它们的比较中见出:即便是突出刀感,仍然蕴含了较多笔意。

图17

图18

图19

图20

三、采石与刻工

东汉的碑额,镌刻工艺如此精湛,让我们不由得想要了解完成这些杰作的工匠。

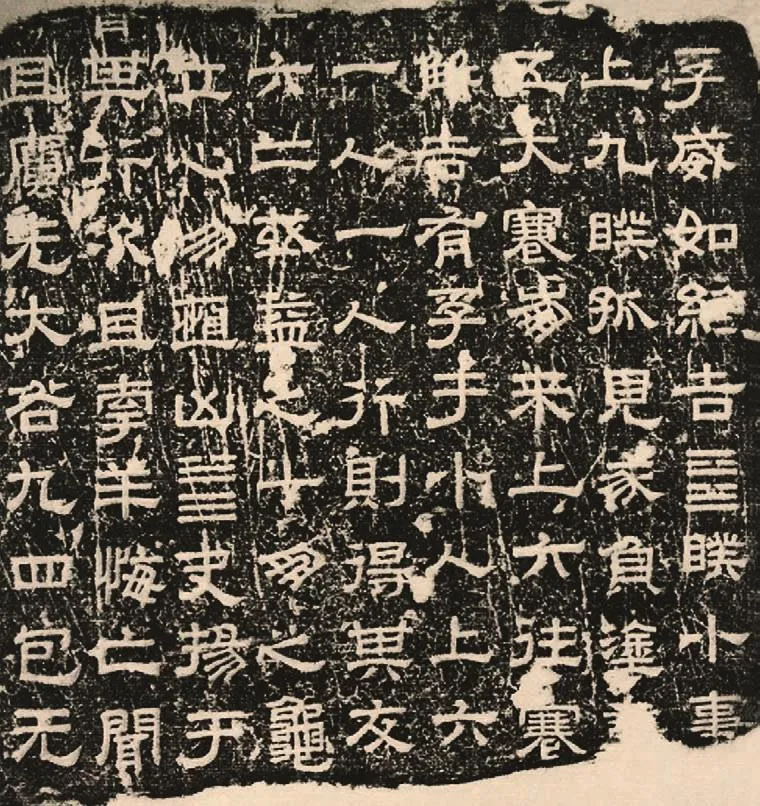

西汉的刻石,不仅数量少,碑的形制尚未定型,而且石质也远远较东汉碑刻鼎盛时期的碑石粗糙。如西汉后元六年(前158)的《群臣上醻刻石》(图21),西汉武帝中期《霍去病墓左司空刻石》(图22),西汉五凤二年(前56)的《五凤二年刻石》(图23),西汉甘露三年(前51)的《鲁孝王陵塞石》(图24),这些书法其刻制工艺的水平与东汉鼎盛时期相比,均显得很稚拙。

到了新莽与东汉初期,刻石水平则有很大提升。如新始建国天凤五年(18)的《郁平大尹冯君孺久墓室题记》(图25),东汉初的《东安汉里刻石》(图26)。华人德在《两汉书法史》中,对这一段历史时期的刻石工艺概括说:“西汉刻石类别很杂,形制不固定,字数较少,石质粗砺,不甚磨治……刻工都很粗率,锥凿而成,能表现笔意者较少。由于西汉刻石风气并未形成,故尚未有技艺高超的一批石工产生。到新莽时期,墓葬渐趋豪华,墓室内开始用画像石装饰,石工技艺逐渐向工致精细方面发展。”〔3〕

东汉的碑刻,对碑的石材就很讲究。东汉碑刻的完成,一般有着严格的程序。先是选石(采集石料),石材的优劣会影响到碑刻的书写与刀刻效果。西汉时期的石刻,不能达到高水准,在很大程度上也与上文提到的“石质粗砺”有关。东汉时期的许多碑刻中,都提到为了刻碑,采石工匠进山采取嘉石的事。如《孔宙碑》(164年立)中有:“古吏门人,乃共陟名山,采嘉石,勒铭示后。”《衡方碑》(168年立)有:“海内门生故吏,□□采嘉石,树灵碑。”《武梁碑》有:“竭家所有,选择名石,南山之阳,擢取妙好,色无黄斑,前设坛墠,后建祠堂,良匠卫改,雕文刻画,罗列成行,摅骋技巧,委迤有章,垂示后嗣,万世不亡。”《张迁碑》(186年立)有:“赁师孙兴,刊石立表。”《泰山都尉孔宙碑》碑末有:“涉名山,采嘉石。”《元氏封龙山颂》有:“遂采嘉石,造立观阙。”

现存的东汉碑刻石材,最多的是青石,其次是红砂质,也有部分汉白玉石质,其中以青石质最佳。选好石料之后,再根据需要凿刻成一定的形状,然后打磨石面,使其平整光滑〔4〕。接着就是书丹上石,即“书写者直接用笔蘸朱墨书于石碑之上,以备镌刻”〔5〕。《后汉书·蔡邕传》有载:“熹平四年,邕奏求正定六经文字,灵帝许之,邕乃自书丹于碑,使工镌刻立于太学门外。”这里提到蔡邕书丹于碑,即东汉隶书名品《熹平石经》(图27)。《熹平石经》由汉灵帝特许刊刻,将《周易》《尚书》《仪礼》《春秋》《公羊传》《论语》这七部经典书刻于石。从现存的部分残石来看,虽历经两千年仍字口较为完好,可见石材当属佳质。

书丹上石之后,便是由刻工镌刻。书法好,还要刻工好,才能传递出书写者的书法之微妙。所以一般要请凿刻技艺高超的刻工来完成这项任务。东汉的碑刻书法,之所以能在历史上特立突出,与这些碑刻的专业雕刻技艺高密不可分。刻碑人,也被称作“石师”“石匠”“工人”“都料”“作头”等。清叶弈苞《金石录补》卷二十七云:“汉碑书撰人姓名多不著,而造碑之人时附碑末。”又有:“可见当时郑重,故石师必欲自炫其技而贻名于后也。”汉代的碑刻受到当时“物勒工名”观念的影响,有许多的碑在碑石上注明了雕刻者。如:《三公山碑》,石师刘元存;《元氏封龙山碑》,石师□□造□;《武氏石阙》,石工孟孚李、弟卯;《孔聃碑》,治石师同县朱适、朱祖;《绥民校尉熊君碑》,碑师舂陵程福;《王孝渊碑》,题“工人张伯严”;《西岳华山庙碑》,刻者颖川邯郸公脩、(苏)张,工郭君(迁);《白石神君碑》石师王明;《张迁碑》,石师孙兴;《樊敏碑》,石工刘盛、息懆。书法碑刻,刻形不难,刻神难。一个不擅书法的刻工,是很难把书法的精神气韵传递出来的。这些石工往往是镌刻与书法并擅者。朱心剑《金石学》提到:“若论汉碑书迹,则前汉诸刻如《五凤》一石,实为古隶真象,与建平《陴县石刻》,天凤《莱子侯刻石》,皆与后汉之有波磔者不同,盖由小篆以趋八分之过渡也。惟其书大抵出于石工,实不足观,与北朝造像同一拙劣,不能以其古而阿之也。至后汉碑版,姑就今所存者论之,其风神遒劲,迥非《五凤》诸刻可与比拟。其文其书,要皆出于才艺优美之士,非寻常石工所为,可断言也。”〔6〕

图21

图22

图23

图24

图25

图26

图27

小结

汉碑额书法的大多数均与墓葬相关,它虽然指向的是一个“故去”的世界,但却是整个碑额书法史上最具生命力、最具创造性的。施蛰存《北山集古录》说:“汉碑额故飞腾夭矫,魏齐额尤多雄健,唐宋碑额可观者十之一二而已。”〔7〕在东汉以来的碑额书法发展史上,东汉碑额的“刻”是最为丰富多变的。隋唐代以来的碑额,尽管竖立得高大,石质嘉好,碑额上图像纹饰雕刻精美,但其碑额的书法,无论是变化丰富方面,抑或神采气韵方面,都难与汉碑相匹。汉碑书法,一碑有一碑之妙。汉碑上的碑额书法亦然。不同的书者,彼此风格差异很大,刻法多样,刻者雕刻手法不一,所以汉碑额可谓“一额有一额之奇”。后此之碑额,因为是在汉碑额书法所立定的“框框”中活动,所以更多的是传承中的量变,而没有质变,也缺乏原创的活力。汉碑、魏碑、唐碑书法,是中国碑刻书法的三大高峰。但就碑额来看,魏碑与唐碑固然不乏有个别精彩者,但总体上未达到汉碑的书刻水准,只有北魏时期的少数一些碑额因为以“魏碑体”题额,所以成为碑额书法史上的一个亮点。

汉碑额书法这种物质形式与图像,之所以能成为一座高峰,是因为汉代这个时代缔造了它。从个体碑额书法作品看,它是某个书写者与某个镌刻者完成的作品,但是从整体的碑额书法作品来看,完成它的是整个汉代社会。它浸润的是整个时代的精神气质。因为,倘若这些个体作者与个体的镌刻者,生活在隋唐或者明清,便不可能超越他所处的时代,而“创作”出汉代碑额这种样式的书法,因为他只能这样书(刻),而不能那样书(刻)。他有选择的空间,但是这种选择的余地是很小的。而汉代—一个给碑与碑额制定规则的时代,个体的自由要大得多。就其镌刻方面来看,则是在有限的自由发挥空间内,最大程度地呈现了“不拘一刻”。

注释:

〔1〕叶昌炽《语石》,韩锐校注,今日中国出版社1998版,第290页。

〔2〕唐兰《中国文字学》,上海古籍出版社1979年版,第121页。

〔3〕华人德《两汉书法史》,江苏教育出版社1999年版,第109页。

〔4〕参见何林英《两汉隶书碑刻字体研究》,中国社会科学出版社2015年版,第100页。

〔5〕王壮弘《碑帖鉴别常识》,上海书店出版社2008年版,第11页。

〔6〕朱心剑《金石学》,浙江人民美术出版社2015年版,第217页。

〔7〕施蛰存《北山集古录》,巴蜀书社1989.年版,第296页。