藏传佛教文化对蒙古族装饰艺术审美观念的影响

2017-03-26高俊虹

文/图:高俊虹

本文为内蒙古自治区高等学校青年科技英才支持计划资助科研成果之一,编号:NJYT-17-A18

一、藏传佛教在内蒙古的传播与发展

藏传佛教是蒙古族多元文化渊源的一种宗教文化。“藏传佛教对蒙古人的影响从无到有、从小到大,乃至最终从非主流发展为主流的宗教信仰,时断时续历经几个世纪,其影响迄今尚未消失”[1]。藏传佛教传入蒙古地区之前,蒙古族民间流行的主要是原始宗教萨满教。藏传佛教对蒙古族原始宗教进行吸收、改造,灵活变通并给予合理的阐释,将藏传佛教与萨满教巧妙结合,有机地融入到蒙古族民间信仰观念中,使得蒙古族的宗教文化进一步系统化。

一般认为,佛教在两汉自印度传入中原汉族地区,经过长期的传播发展,中原地区的佛教成为一个独立的体系。公元7世纪佛教又传到西藏。在西藏这一特定的地理区域和历史文化背景下,佛教掺入藏族本地原始宗教苯教,经过相互斗争与融合,形成民族特色和地域特色的佛教体系,继而扩展到青海、甘肃等蒙古族地区。

早在13世纪初,成吉思汗曾写信给萨迦派,邀请大喇嘛光临蒙古草原。元朝忽必烈汗将萨迦派五世祖八思巴封为“国师”,将藏传佛教定为“国教”。八思巴在藏文的基础上,结合梵文、回鹘文创制了八思巴文。元代青花瓷中莲瓣纹大量使用,莲瓣中绘有佛教中的各种宝物,莲瓣纹逐渐成为元青花中的标志纹样。内蒙古赤峰市敖汉旗朝阳沟墓出土的元代金冠饰,雕有头戴五叶冠、双手合举、双目微闭的佛像,旁边有四龙,反映了政教合一的形势下蒙古族贵族的权力与信仰。接着,佛教噶举派、宁玛派也传入蒙古地区,元朝三派佛教基本上在蒙古上层统治阶级中受到信奉,在草原牧民中间还没有得到广泛传播。元朝灭亡,佛教在蒙古地区几近衰亡。

明朝时16世纪后半叶,俺答汗(即阿拉坦汗)将佛教格鲁派传入蒙古地区。当时的蒙古为了结束分裂、实现统一,迫切需要新的宗教为其汗权统治提供理论依据。西藏新兴的格鲁教派急需蒙古军事力量的支持,从而发展壮大自己。同属于游牧文化的藏族所信仰的苯教与萨满教有一定相同之处,对于蒙古人更容易接受。从此,格鲁派真正融于蒙古社会中,自上而下地在蒙古地区广泛传播,产生深远的影响。自格鲁派的传入,随之而来的不仅是精深的教义,还有较高文化内容的知识也传入蒙古,给蒙古文化注入新的活力。北元时期蒙古的建筑艺术由于阿勒坦汗、阿巴岱汗等招聘了大批汉、藏族的工匠修筑城市、寺庙,出现了大量的壁画、雕塑,围绕佛像、法器、供器等来装饰、描绘,体现了蒙汉藏多民族文化艺术的结晶。

清朝统治阶级通过政治联姻、保护发展藏传佛、盟旗制度等政策对蒙古地区实行了有效的统治。蒙古草原大修召庙,官民齐建,寺庙如林,呼和浩特就有“七大召、八小召、七十二个绵绵召”之说。藏传佛教传进蒙古地区后,“许多佛寺、佛塔在各地被建立起来,出现了不少汉藏式的建筑物,这些建筑物上绘有各种富于民族特点的壁画,各色鸟兽花木的图案以及精巧的装饰品等。从这些图案和装饰上可以看出当时民族文化交流的密切,说明当时蒙古族的造型艺术已有了相当发展”[2]。召庙壁画、唐卡、佛像等成为蒙古族宗教信仰与装饰艺术中重要的一部分。

图片来源:内蒙古博物馆编《内蒙古民族文物》,北京,人民美术出版社,1987年

二、蒙古族装饰艺术蕴含的藏传佛教文化因素

1.内蒙古召庙装饰艺术

内蒙古美岱召(位于土默特右旗),建于明代,是藏传佛教格鲁派传入蒙古后建立的第一座寺院。美岱召壁画以黄色为基调(受格鲁派的影响),风格集敦煌壁画、西藏壁画、中原地区壁画风格于一体,充满佛教色彩,具有丰富的图案纹样,如繁密的卷草纹、八宝纹、云纹、龙纹等,也有鸟、象、狮、虎、兔、狗、马等动物纹样。美岱召壁画恢弘壮丽,“整组人物形象的服饰装束、器物、图案等都具有明清时蒙古族特点。画面工笔重彩,画风粗犷,色彩艳丽,既有藏传佛教画法的特点、中原绘画技巧,又有蒙古族的传统文化,在这里有了密切的结合”[3]。蒙古族召庙壁画由蒙、藏、汉等民族艺人共同参与绘制,各派艺术交融汇聚,独具特色。

内蒙古乌素图召的庆缘寺(位于呼和浩特市),建于明代。庆缘寺建筑彩画中绘有云纹、卷草纹、莲瓣纹、龙凤、宝相花等纹样,壁画中除了神像外还绘有山石树木、动物、法器、龙凤、八宝、花卉、宝相花、云纹、回纹、卷草以及各种几何等纹样。动物纹样描绘了大量的家畜动物如马、牛、羊、狗等形象,还有鹿、兔、鸟、大象、虎、等。动物的形象大都被神话,反映了佛教故事,内容宏大,构成壮观的藏传佛教壁画。“庆缘寺壁画的动物,有一部分是当时阴山中活动的动物,如虎、鹿、兔、青羊、鹰、喜鹊等野生动物都是明代阴山中的动物。……另一部分动物如狮子、孔雀、牦牛的原型不见于阴山地区,应有宗教寓意,比如狮子、孔雀是吉祥物,在佛教文化中占有重要地位。牦牛,或与藏地有关”[4]。乌素图召的壁画与其他壁画相比在用色方面白色较多,体现了蒙古族尚白的特点。壁画以14位尊像图为主,骑乘狮子、马、象、羊等,辅以云纹、火纹以及各种祥瑞动物纹样作为空白处的装饰,还有表现草原生活场景的牧羊图,是蒙古族、藏族、汉族等多元文化的体现。

五当召位于包头市固阳县,建于清朝,是内蒙古最大的寺院,其壁画面积居内蒙古召庙壁画之最。“在建筑物的横梁、柱头、藻井及佛像背光、须弥座等处都雕刻并绘制有精美的图案,绘制有二龙戏珠、莲花纹及七珍八宝等佛教内容。这些图案与白色建筑、金色的法轮、黑色的小窗形成强烈的对比”[5]。五塔寺召位于呼和浩特旧城,蒙古语称“塔布斯普尔罕”召,是1732年清廷建立的一座召庙。塔金刚座雕有天人花鸟、狮子、法轮、花瓶、金刚杵、飞马、迦楼罗(金翅鸟)、孔雀等图案。装饰纹样丰富,富丽堂皇,优美精致,显示了佛教艺术在蒙古地区的传播和影响。自藏传佛教传入蒙古地区,唐卡便成为各召庙不可缺少的悬挂式佛教布画或刺绣,给召庙中的宗教增添了一份严肃、庄重而神秘的气氛。唐卡主要描绘佛像等主要内容,空隙处辅以花朵、祥云、莲花等纹样,与画面主体内容非常完美地连接起来,其构图讲究,色彩鲜艳,装饰意味浓厚。

乌尼,陶脑,哈那,图片来源:内蒙古博物馆编《内蒙古民族文物》,北京,人民美术出版社,

2.蒙古族传统装饰艺术蕴含着浓厚的藏传佛教色彩

蒙古族喜用的宝相花纹样与明清以来受藏传佛教的影响有关。宝伞、双鱼、宝瓶、白海螺、吉祥结、尊胜幢、法轮,佛教的八宝图案在蒙古族地区广为流传,深受蒙古族的喜爱,特别是吉祥结这种纹样运用非常普遍,在日常生活用具上几乎随处可见。吉祥结与卷草纹结合形成茂盛繁密、曲直相间的组合纹样成为具有蒙古族代表性的装饰语言。

随着蒙古草原藏传佛教的盛行,藏传佛教建筑彩画广泛应用于蒙古族日常传统装饰艺术中,如木器彩绘形成具有民族特色的装饰形式,体现在蒙古包支柱、门、箱、柜、桌面等。装饰纹样多采用藏族吉祥纹样中的吉祥结、八吉祥等,结合蒙古族向来喜爱的勾连迂回的云卷纹、缠绕不断的卷草纹等。色彩多采用对比色,在彩绘中对比色之间又常见多层次的退晕方法,使画面显得色彩富丽、层次繁多而又谐调。

藏文化装饰艺术中较有代表性的有八吉祥:指吉祥结、妙莲、宝伞、右旋海螺、金轮、胜利幢、宝瓶和金鱼;八吉祥物或八吉祥贡品:明镜、酸奶、长寿茅草、木瓜、右旋海螺、牛黄、黄丹和白芥子;七种王室珍宝或七珍宝:宝轮、珠饰、皇后、大臣、武士、大象、马;七宝物:国王耳饰、皇后耳饰、犀牛角、珊瑚树、象牙、大臣耳饰和三眼宝石;和睦四兄弟图或称和气四瑞图:大象、猴子、山兔、羊角鸡,四瑞图常画在家宅内壁以示祥瑞;蒙古人导虎图:蒙古男子牵虎,用来预防瘟疫;牵象鼻图或财神牵象图;六长寿图:岩长寿、水长寿、树长寿、鸟长寿、兽长寿和人长寿;等等。[6]宗教的象征符号以其美好的精神寓意,在一定程度上得到不同阶级人们精神需求的满足。

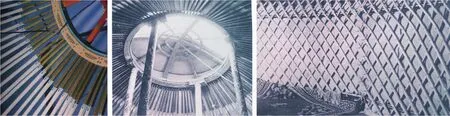

蒙古族将其中的八吉祥作为吉祥纹样广泛应用,将蒙古包的各部分结构看做佛教八宝,并视为平安吉祥的象征:蒙古包的陶脑(天窗)像金轮(也称“法轮”),象征佛经师的佛书,是镇压邪恶、帮扶民众的象征;蒙古包的乌尼(伞状包顶支架)像宝伞,宝伞也称“华盖”,是佛教仪仗器具有遮蔽魔障、守护佛法之意;蒙古包交叉的哈那墙壁像吉祥结,象征吉祥、永恒。蒙古包的毡墙像胜利幢(胜利幢也称“胜幛”、“旗帜”、或“宝幢”),是辟邪除恶、一帆风顺的象征;蒙古包的门像金鱼的嘴,门扇像金鱼的眼睛,是安宁吉祥的象征;蒙古包整体形状像宝瓶,宝瓶内炼甘露及宝石,蒙古族视宝瓶为恩赐甘露吉祥的象征;蒙古包前后顶盖像莲花的叶子,是纯洁吉祥的象征;蒙古包的颜色像白海螺,是纯洁、公正的象征。蒙古族日常生活中还有很多的装饰艺术与藏传佛教中的吉祥文化相关联。

蒙古包外部

三、结语

藏传佛教文化的价值观念、审美情趣、道德规范等直接影响了蒙古族传统文化。同时,藏传佛教在蒙古地区的发展过程中吸收了萨满教的一些思想,蒙藏两民族有着相似的游牧生活背景,在此基础上形成的文化以及审美有共通之处,以至于藏传佛教更容易在蒙古族地区传播,藏传佛教的介入对蒙古民族的审美观念及日常生活产生了深远影响。

注释

[1]乌力吉巴雅尔.蒙藏文化关系史大系·宗教卷[M].北京:外语教学与研究出版社,2001:288.

[2]《准噶尔史略》编写组编写[M]. 准噶尔史略.桂林市:广西师范大学出版社,2007.

[3]盖山林.寻梦草原[M].呼和浩特市:内蒙古大学出版社,2004:248.

[4]盖山林.蒙古族文物与考古研究[M].沈阳:辽宁民族出版社,1999:186.

[5]盖山林.蒙古族文物与考古研究[M].沈阳:辽宁民族出版社,1999:192.

[6]王尧,陈庆英.西藏历史文化辞典[M].拉萨:西藏人民出版社,1998:330-331.