青砖白瓦鸡笼窑

2017-03-26陈舟宝

文 摄 陈舟宝

20 世纪 60 年代,村里为了方便社员建房,也为了维持大队最低的正常开支,要在村口的向八丘建一个砖瓦窑。大队组织了几十个壮劳力到邻近仙居的何印口去背毛竹。我们村到何印口很远,抄小路沿山脚走,经湖崷,越藤岭, 下岭根,涉始丰溪,过黄水村,上山到现在的龙溪水库上游坑底,有 30 公里路程。我们清晨 3 点出发,5 个小时的快走,等毛竹可以上肩,已是中饭时分。大家沿坡而坐,匆匆忙忙吃了自带的干粮,背起毛竹,急急忙忙下山。甩动着的毛竹梢在肩后一蹦一跳,敲击着身后的岩石,发出噼噼啪啪的响声。几十人的长队,像机枪在时断时续地扫射。下山速度比上山快,天色未黑, 二十几筒毛竹全部掮到向八丘。那情景虽然过去了半个世纪,如今想来,好像发生在昨天。

村里的砖瓦窑立在村口向八丘路边的土坡旁,整个窑除了火口部分留在外面,四分之三的窑体全藏在黄土坡里。烧窑师傅是个干廋的老头,村里人都叫他建老司,他和另外一个做砖师傅在筑窑前两个月就到窑厂做准备工作——做窑砖和第一窑的砖瓦。

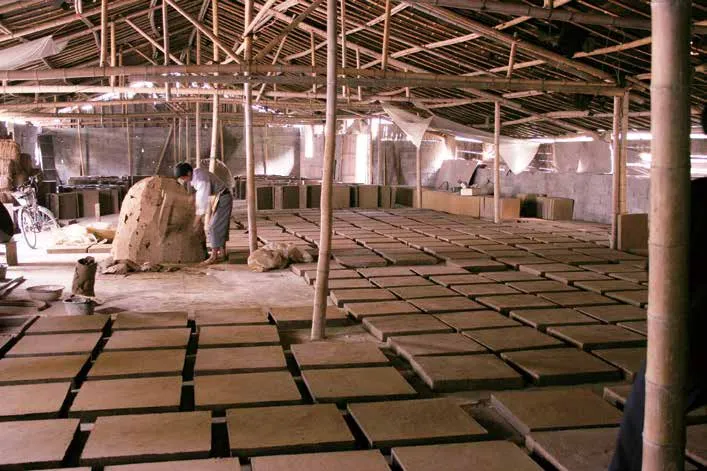

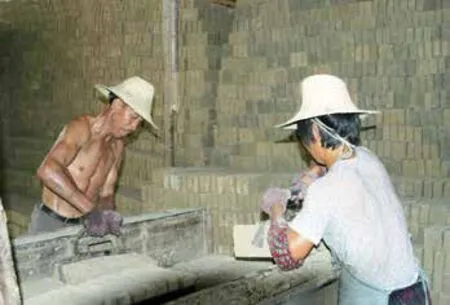

做砖是蛮人活儿,在砖模里撒些炉灰,用泥割弓砌一块相当的黄泥,举过头顶使劲往里摔,再用割弓铲除砖模外的余土,翻面摔一下,然后在下面替一块木板,去了提手,拆开砖模,一块泥坯砖就做好了。做完三块移到晒场侧向排列,一行晒完,第二行间隔叠放,一行一行交叉进行。这样叠放四层,晒到泥坯表面发白,要移到旁边的空行翻晒。每行斜向侧叠,中间空隙适当加大,待到原来底砖发白,上面要盖草帘,一防天雨,二防暴晒开裂变形。待到全燥后移进草棚叠放。四六砖是木结构房子打单壁墙的,条砖和开砖是砌空斗墙的,栋砖是压栋的,灶山砖是结灶山砌烟囱用的,其中开砖和灶山砖一次能成二块。只要看上一会儿,几乎都能做成。因为技术含量低, 所以排不上师傅行列,只能算个干活人,大家习惯称呼为“老司”。

做瓦的人还得会烧窑,要有相当技术,老百姓都尊称他们为师傅。就拿做瓦说事,一要懂泥性,二要能搓瓦泥,三要能做瓦桶,四要会调理泥坯,而能够烧出一窑青砖白瓦,那是烧窑师傅关键中的关键。虽然是简单粗活,也得学上一年半载方能成就,这样的师傅大家习惯称呼为“老司头”。

做瓦的泥是去了上层土泥后下面深隔的纯泥,黏性太大的隔泥收缩性大也不好,最好的瓦泥纯而不糯,黏且结实。这样的泥立性好,收缩性小,踏瓦泥省工,烧成的瓦片大,变形小,瓦匠、主家都喜欢。

好瓦泥是好瓦片的基础。踏瓦泥得一步一步来,泥不踏透,干湿度掌握不当,瓦泥墩就叠不起来。踏瓦泥要分步来,先碎成小块,去除大杂质,逐步泼入适量清水赤脚踏,发现硬物随时捡出,使泥更纯。也可以用牛踏,但是没有赤脚踏的质量好。瓦泥踏到既黏糯又有立性时,就要把泥堆叠起来, 用大割弓切泥捡石后再踏。这样经过几遍搓踏割捡,泥中空隙减少,柔韧度增加,直到瓦泥纯净,内无空隙,再叠成弧形瓦泥墩,开始做瓦。如果遇上立性差的瓦泥,还得掺和一定的细沙。

上窑顶的路

搓揉砖泥

瓦蒸是一种特殊的木桶,近百块的桶板用棕绳串成,可开可合,外面套一张瓦桶布,放在一个竹木合制的圆盘转台上,布上撒些炉灰,用瓦推在弧形泥墩上推取扇形泥片,贴在瓦布上合成圆桶,一手转动瓦蒸缝合瓦泥,一手用泥托推捻上滑,到上下四周瓦泥均匀,用 8 寸钉卡割去上面多余的提到晒场。晒瓦的场地特别平整,两个瓦桶的宽度成一行,上面还铺着细砂,便于瓦桶收缩时自然滑动。瓦蒸落地后往内卷起提出,轻轻揭离瓦布,一个瓦桶四张泥坯就脱模出来。瓦坯也与砖坯一样四层一行,变白翻行,翻行后第一层大口落地,第二层小口向下,第三层大口向下,第四层小口向下,这样叠放瓦坯燥得均匀,好天气三天可以敲瓦桶。

敲瓦桶要点技术,把瓦桶弯在左臂上,大口向外,瓦桶里面有四根向内凹的直棱,使上下两棱相对,左右两棱水平,右手掌在大口上端直棱轻轻一搭, 一个瓦桶整整齐齐地断成四张泥坯,撮住上面两张反面叠上,再叠成四张。第一、二次覆在长板上,以后小头向下竖立排叠,再搬到草棚码放。有技术的一搭四张,百搭百中,没有废品;生手少则一张,多则全碎。你不得不佩服瓦匠的搭瓦技巧。

筑瓦窑先挖窑基,挖出的黄泥填入向八丘,一座用毛竹稻秆混合搭建的砖瓦厂房一市工夫就完成了。这排草房既是厂房也是砖瓦师傅的生活住房, 他们把床铺架在毛竹横梁上,小小的两眼灶搭在草房的一角。站在新草房的建师傅对我们说:“泥瓦匠爱草房。瓦厂草棚虽然简陋,可是冬暖夏凉,比你们住楼房还舒服呢。”说完,咧着嘴乐呵呵地笑。

窑基挖好了,大队安排社员协助建师傅垒窑,我们帮着挖泥修窑洞做搬运工。几天以后,这个小砖窑旋好了。我们帮着把砖瓦运进窑内,由建师傅一手叠排砖瓦。大家累了一天,大队的第一窑封门霾窑。经过四天半的紧烧慢烧,两天两夜的放水和一昼夜的冷窑,撬开火门,建师傅半跪在地向内一看,脸上顿露喜色。他口中念念有词:“一头白到脚。”

大队领导听说第一窑成功了,就特地赶到平镇买来一个猪头、几斤黄酒请窑头菩萨。只要菩萨保佑,窑窑青砖白瓦,自然要次次请菩萨喝酒吃肉。当然最高兴的是建师傅,所谓请窑头菩萨,其实就是村里犒赏他们烧窑时的辛苦劳累。菩萨哪里吃荤腥,砖窑烧好烧歹,都在烧窑师傅手中攥着。几个月来咸菜淡饭,吃得他们要吐清水。请窑头菩萨一次,他们就可以喝酒吃肉,大饱口福。接下来的几天,都不用担心尺八镬的锅巴起不了镬。

只可惜大家辛辛苦苦办起来的砖瓦窑,只烧了一年多时间。因为外销不畅、内销有限、柴价高而亏本倒闭。我家只买了一千块砖,在建两间木结构楼房时砌了两个方向的腰墙。村里人多地少,荒了那么多的土地成了负担,后来因为保护农田要杜绝柴老虎,废弃了这座土窑,瓦场重新复耕。用煤烧的轮窑、立窑,因为没有滴窑头水这个过程,周期时间缩短,产量产值提高。轮窑、立窑出的都是红砖,远没有过去小砖窑的青砖光滑硬实,轮窑也不烧小青瓦。

其实在中国,砖瓦的烧制已有三千多年历史,根据西周时期考古遗址发现,那时住房建筑已经开始用瓦盖顶。《诗经·小雅·斯干》这么记载:“乃生女子,载寝之地。载衣之裼,载弄之瓦”证实古人居住房屋已经发展到了一个新的阶段。

砖的最早使用是在战国时期,从考古遗址中发掘出的建筑用砖,已有条砖、方砖和栏杆砖等多个品种。秦始皇时已用砖筑长城,可见古人的制砖和烧制技术已经达到很高的水平,能与今人相见,就是最好的例证。大规模应用是在魏晋南北朝时期。

西汉中期,瓦的式样繁多,而且瓦质密实坚硬,制作工艺有了大步长进, 各种精细的瓦件经刮磨加工闪闪有光,品种包括板瓦,筒瓦,莲花纹、兽面纹瓦当,扁平菱角形瓦钉等。传说王莽的宗庙有四个大门,东用青龙瓦当, 西用白虎瓦当,南用朱雀瓦当,北用玄武瓦当。汉朝长安地区建筑的瓦当, 刻有“长乐未央”“长生无极”等吉语做纹饰。

“秦砖汉瓦”,标志着我国的砖瓦烧制技艺已经达到了非常成熟的水平。 随着砖瓦烧制工艺的不断进步,现代的砖瓦制作除了黄泥,还用混凝土、煤渣、矿渣、钢渣、玻璃纤维、石棉、陶瓷等材料,制成的产品不但用于建筑楼房,还用于各种不同的需要。轻体砖、隔音砖、防火砖、防滑砖、路面砖、步道砖、透水砖、保湿砖、弹性砖、营养砖、透光砖,还有花花绿绿的陶瓷砖、专门为盲人制作的盲道砖,让人选择使用。古老的小青瓦也演变为琉璃瓦、彩釉复合瓦、合成树脂瓦、石棉瓦、玻璃钢瓦,还有防腐瓦等,可谓层出不穷。但是用于外部的砖瓦都需要经过高温煅烧才经久耐用。现代烧制技艺的根无不深植于这块古老的丰厚沃土之中。

砖瓦场

运泥坯上窑

出窑

那么,为什么小砖窑能烧出像建师傅说的那样“一白头到脚”的高质量砖瓦?为什么有的砖瓦会烧成驼背、倒枕、三条阔、四角见翘的麦饼头,有的会烧成半生不熟红黑相间的“夹生饭”?

我们来听听有多年烧窑经验的范先尚师傅怎么说,他为我们解密了垒窑和烧窑的奥秘。

范先尚师傅是个多面手,他生活在谢塘的崇山峻岭之中,十七八岁跟随大人炼钢铁,后来为了小高炉去烧炭,再后来为了生活去烧砖瓦。土地包产到户以后,他侍弄的庄稼让人羡慕,管理的果木成为市场抢手货,近几年学习摄影,举办过个人影展,是深山里不可多见的开窍老农。

垒窑

范师傅说,不说东南西北的砖窑,就他个人知道的浙江境内老式砖窑就有三种:天台的小砖窑,因为像个鸡笼,被烧窑人戏称为鸡笼窑;临海一带的砖窑像个甲鱼匍匐在地上,称为鳖壳窑;余杭、临安一带有棱有角的四方窑。这三种砖窑各有优劣。鸡笼窑成圆锥体,里面像个尖脚大肚小口的酒甏。如果窑基合适,建窑省工、省时、省材料。这种窑火候容易控制,砖瓦质量稳定,弱点是窑门狭窄,进窑难,速度慢;鳖壳窑低矮,进窑方便好烧,人称“懒惰窑”,弱点是窑顶蓄水,出水不好控制,砖瓦松散不够结实;下三府的方窑进窑方便,但是方窑内的火力无法像鸡笼窑那样左右上下流畅旋转, 火候不容易控制,砖瓦很难熟到底层,更不用说“一白到脚”。天台人喜欢烧鸡笼窑,那是因为窑小,误工少,砖瓦质量好,一家一户都能干,所以没有其他的样式。

一、摆鸡笼窑

鸡笼窑也有大小之别,千砖万瓦是小型窑,双千双万属大窑,还有三千三万的。一般农村常用的是千砖万瓦的小窑。这样的小窑,窑基是一个直 9 尺,横 1 丈的椭圆形。窑缸是下小上大的仰口,大肚处为 11×12(尺 ), 加上窑砖 1×0.6(尺),至9 尺高度要达到 13×14(尺)。窑底火口部分为长方形的火塘,其余部分为高 1.2 尺的码砖平台。

二、构筑窑门

筑窑门要在旋窑缸前完成,窑门石都是三四人从溪滩扛来的生相端正的卵石或花岗岩条石,里外至少四五层。大小窑门高度不一,宽度不少于 2.2 尺,以人可出入为宜。最外层最高最宽,里层砖门是半月形的拱门,外几层可以用长石条作横梁关联。

三、 筑窑缸(窑洞四周砖 )

窑门砌成后,在窑基里画直 9 横 10 的椭圆,窑缸第一排用 1×0.6 ×0.3 (尺)的窑砖按椭圆形竖立,平面向里,扇形排列,后端开口和空隙用黄泥筑实夯平,与里壁空隙处再灌一层沙子,使窑基两层与窑门生成一体。窑缸脚留正中和左右方向三个通烟孔,烟孔一块竖窑砖大,烟孔外面挖出深0.5 尺,直径 2.5 尺的出烟洞直通窑顶,这样安排便于以后出烟灰。第二排砖平铺在竖砖上,第三排前端仰起铺排,以后每铺一层都要前端仰起,使上下两层窑砖连成一个上仰平面,铺一排用黄泥筑实一层,仰口砖砌至 9 尺高时,窑缸内径扩大到 11×12(尺)开始收口。收口的窑砖排列与下层相反,成为后端高, 前端低的下插式。一层一层地往上旋成穹顶。窑缸左右两侧的前端,每块要悬出 0.2 尺,后口空隙用黄泥补充筑实。窑前窑后两侧方向悬出部分要逐渐减少,砌到正面一段不再悬出,使原来椭圆形的窑体,逐步收变为圆形。悬出部分檐口与窑基一样大时在烟囱旁结滴水孔。滴水孔是一块预制砖中有一指粗孔眼的窑砖,依次连接嵌入穹顶达到窑口。出水位置要用重锤测准,水滴下去正好在窑脚上。穹顶高度到 2.5 尺时,从窑基到顶口总高度达到 11.5 尺, 窑头收口结顶。窑口直径在 3.5—4 尺之间。窑口外面的穹顶全部用黄泥筑夯结实,要用雨布草帘遮挡,防止雨天坍塌。

窑顶的三支烟囱出口要比一块砖略小些,这样方便用砖控制出烟量。三个滴水孔上面是一块中间有孔,里面像碗形的窑砖,便于接水和滴水。

这个隐藏在坡地,只有火门和左右一小部分露在外的砖窑,是最省时、省力、省材料的砖窑。没有土坡的平地也能建窑,但是四周得用大块石料筑墙或用松树、毛竹打桩,分道箍扎成型,大窑成本高、筑窑时间长。

进窑

进窑就是把泥坯砖、瓦往窑内有序排放。第一层在平台火口,用泥坯砖侧着紧密排列两层。正中留出直对中囱的进烟口。左右两支烟道与底层砖孔网眼连接。三支烟囱对着上面三个滴水孔。底脚用泥坯砖结三角形水道直对上滴水孔,使三支窑水不直接与砖瓦接触。底下三层砖都要留出进火空隙。砖与砖之间的空隙根据空间大小全部用网眼方式竖立,两块之间可以用第二层侧砖横着搭接。第三层平砖铺排,砖面要平整坐实,一行一行的砖前后顶实,左右留空隙,火口砖要比里面同时增高一排,才可以排瓦坯。排列的砖瓦都要与窑缸分离,使火焰能在窑内自由转动。在把砖瓦烧熟的同时也把窑砖逐渐烧熟。三层砖上开始按砖行竖排瓦坯,中间烟道两侧称为夹心,烟囱间的扇面部分称为观音堂,都是排列瓦坯的最佳空间。每列瓦坯左右的间隔空隙是火弄,瓦坯小头向下,大头朝上,前后顶实,整齐紧密。铺排一层,方向改变一次。只有滴水孔的三根砖柱和下三层是砖坯,中间全排瓦坯。一层一层排列到最宽处,火口砖抵住穹顶,瓦坯平面覆盖砖坯把穹顶铺满。这样把瓦坯包在中间,是防止烈火烧制时变形所做的保护。砖坯顶上铺盖稻草, 上面再覆盖一托厚炭灰泥保温。

在构筑窑门前,火塘里放入几个大树株,上面再放部分干柴,总量千斤左右,作为霾窑的垫底柴。然后在窑门两侧砌三层扁砖,两侧再用砖搭一个“八”字形的砖桥,高度 1.5 尺,这是灰塘出口。“八”字砖桥顶是一块平放的窑砖,上面再搭一砖高的火门,其余空间全部用窑砖和灰浆封堵。这就是上火门。开始烧窑上火门要临时封堵,外面用灰浆刷平,只留灰塘出灰口。千砖万瓦的鸡笼窑进窑半天, 等到窑口封堵又是半天,晚上是所谓的霾窑。

千砖万瓦鸡笼窑

烧窑

一、 窑

全开烟囱,封住滴水孔。霾窑是慢慢地发火,用干柴引火,使里面预置粗干柴发火,慢慢点燃树株,逐步升温,柴完自然熄火。原因有二:一是进窑的泥坯还有水分,慢火使泥坯逐渐断水增温,减少变形开裂损失,为明天烈火加温预热;二是树株燃烧时间长,成本低,也不用中途加柴,劳累了一天的师傅可以有适当的休息时间,为第二天养精蓄锐。如果是新窑,霾窑时间需要一昼夜,得烧五、六千斤青柴,一样要把窑体和泥坯里的水汽蒸发完,但是不能烈火猛烧,否则达不到霾窑的目的。

二、烈火猛烧

继续全开烟囱,清出燃烧一夜的火塘炭灰。经过一夜霾窑,窑体发热, 水汽去尽,泥坯升温后又降温,这样的砖比不断火的更硬实。

烧窑人有句俗话:“青柴满灶,烈火猛烧。”火塘有七丫八杈大树株垫底, 明焰没了,炭火还红。窑内空气流通,先用干柴引燃,再进青柴。接着添柴, 用烈火猛烧。窑里的火头呼呼作响,从中孔吸入,在里面砖弄瓦隙直蹿,这时连炭灰都被吸出烟囱,窑头乌云翻滚,窑前师傅像舞狮子一样投柴。大约经过七八个小时,火口砖呈杨梅红(暗红)。这个时段投柴最多,也是体力消耗最大的时候。烧窑师傅在火声呼呼的窑门前,用大铁叉把几十斤的窑柴一捆一捆地往火塘送,就是寒冬腊月,师傅一样挥汗如雨,一半的窑柴就在这段时间烧完。从灰塘里再出一次炭灰,封堵灰塘火门,贴地留一块砖的方孔作风门,打开上面临时封堵的火门。开始第三阶段高温慢烧。

三、高温烧

体力强健的师傅可以继续烈火猛烧,直到砖色大红。因为体力消耗太大, 而且火候也难把握,所以一般烧窑人改用高温慢烧的方法。把烟囱口盖住三分之一,投柴速度减缓。二三分钟进柴一次,每次只有原来的三分之一量。这样不断火连续烧30 小时左右。此时从火门看去,砖色由杨梅红变大红,逐渐变白。看过去里面的砖似在晃动,如果仔细辨认,开始发白的砖里还有阴影黑点,整体不白,也不透亮,再作保温烧。

四、保温烧

什么是保温烧,为什么要保温烧?范师傅说,主人要省柴,用户要青砖白瓦,听听好像不可调和,其实烧窑师傅有满足买卖双方要求的良方。他说,砖窑烧到这个时刻,是师傅显示技术实力的时候。眼睛看到的是下半部分的实况。烧窑和蒸馒头一个道理,高高的蒸笼,一片火从下往上烧,馒头从上往下熟的,下面看去有黑点,其实上面的已经全白亮了。如果还是烈火猛烧,或许是一眨眼时间,或许是一盅烟工夫,窑内的火口砖就变成了锄头枕、头梳脑, 变形开裂,中间的瓦片像见翘麦饼头让你面子丢尽。所以这是对师傅眼力和经验的考验,也是烧窑师傅水平高低的分水岭。为了替主人省柴,为了让用户买到结实清白、捏在手里当当响的砖瓦,采用保温烧是一箭三雕的最佳方案。关掉三分之二的烟囱,慢慢向窑内投柴,这比原来烈火猛烧省了师傅很多力气。因为烟道小,柴烧得慢,火焰只在下半部分盘旋,产生的热量没有原来多,但是上面砖瓦已经够火候了,只要保温就行,那样的火头足够下层砖瓦加温成熟。因为火力低,来势缓,就不会出现开裂变形的情况,又是一举三得。

晒砖

保温烧大约需要 12 小时,等到从上火门看去,窑基网眼火弄的砖从上到下、从里到外一块一块的连砖缝都可以看得清清楚楚,说明火候已到。除了贴在窑基地上的底脚砖,其余都熟透了,可以闷窑。

五、闷窑

闷窑前要往火口投入上百斤柴,不能让窑温降得太快。闷窑有三封:一 封火门,二封风门,三封烟囱。火门风门用砖坯封堵,外面用炭灰泥浆刷平, 烟囱闷上石板,上面再盖窑灰。封堵要严,不透气息。闷窑需要两天两夜, 让窑慢慢降温,砖瓦的硬度,成熟度才有保证。

六、滴窑头水冷窑

闷窑后要过三、四小时才可放水。三支烟囱旁放三只豆腐桶。桶底安插一根指粗的竹管作为出水口。出水口安插一根前端勒去松针的枝条,从里向外穿出,用来控制出水大小。豆腐桶内的水通过竹管流入砖窑水碗。碗底窝圹放入一个稻草糊团,清水通过草糊再往下渗,这就是“放窑头水”。开始放小水,把松枝往外拉,里面的松针挤入竹管,放出的水如一根细线。大约放五、六小时,再把松枝往里推,松针退出竹管,放出一根筷子粗的水流。大水放到封堵窑门的灰浆悬壳,敲击能发声,改放小水一天半。从窑头看去, 已经没有明显热气,拿掉草糊团,滴水孔出来的气也不烫手,停水先开窑头再开窑门。打开窑门还需要冷窑一昼夜才可以出窑。

大田中荒废的砖瓦窑

一窑砖质量如何,出窑前已可预知。好砖瓦有预兆。一看窑头结满蛛网; 二看火门封堵炭火泥浆硬如砖瓦;三看火塘炭灰又轻又白,一窑青砖白瓦握在手中。出窑前先扒出火塘炭灰,最后投入的柴枝焖出炭来,它没有柴头,通体黑亮,敲击咚咚作响。焖窑炭比炭窑的质量还好。这是烧窑师傅的外快,就是主人也要向师傅买的。范先尚师傅说,主人家别心疼这些硬炭,只要师傅高兴,一窑下来,多烧少烧千把斤柴,你主人完全蒙在鼓里。师傅的长火叉给你鼓捣几下,窑内透气灵通,柴不闷,火头旺,温度高,主人省了柴,成窑的青砖白瓦喜得你嘴巴咧到耳朵丫,高兴感谢都来不及呢。

范师傅归纳说,砖瓦窑窑基要实,窑门要直;窑缸像酒雕,穹顶如覆镬; 烟道底粗口方,滴水大小由己;窑基叠砖上面瓦,底下网眼上瓦弄;烟火盘旋随意蹿,从上往下层层熟;霾窑断水汽,开烧要烈火;砖红改小火,烟道逐步收;投柴节节少,双眼要盯牢;双手勤操作,火头不能灭;红白亮变色, 两眼细辨别;生熟凭经验,成败一瞬间;平时多积累,纯熟能出巧。