36年来我国聚落和民居研究趋向

2017-03-25阿桂莲吴志宏

阿桂莲++吴志宏

摘要: 聚落及民居研究的重要性在当代日益凸显。文章以 1980年到 2016年36年来在 《建筑学报》、《时代建筑》、《建筑师》上发表的聚落及民居研究的相关论文为研究对象,揭示我国乡村聚落与民居研究领域取得的理论和实践成就,同时表露了其发展趋向主要是从描述性到逻辑性、由上到下转为由下到上、由“主位”的思考模式转向“客位”的模式。

Abstract: The importance of research on settlement and dwellings is becoming more and more important. This paper takes settlements and residential research papers published in the "Architecture Journal", "Time + Architecture", "Architect" for 36 years from 1980 to 2016 as the research object, it reveals the theoretical and practical achievements in the field of rural settlements and dwellings in China, and reveals the development trend is mainly from descriptive to logic, from top to bottom to the bottom up, from the thinking mode of " theme" to the "class".

关键词: 建筑学报;时代建筑;建筑师;民居;聚落;研究趋向

Key words: Architectural Journal;Time Architecture;The Architect;dwelling house;settlement;research trend

中图分类号:C912.82;TU241.5 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2017)08-0230-04

0 引言

到目前为止中国乡村人口数量占总人口的比重还是很大,乡村聚落分布在我国的大江南北,民居形式各具特色。而乡村的建设和发展成为中国发展的重中之重,中央还提出过建设新农村、美丽乡村、乡愁等表达对乡村发展的美好愿望。

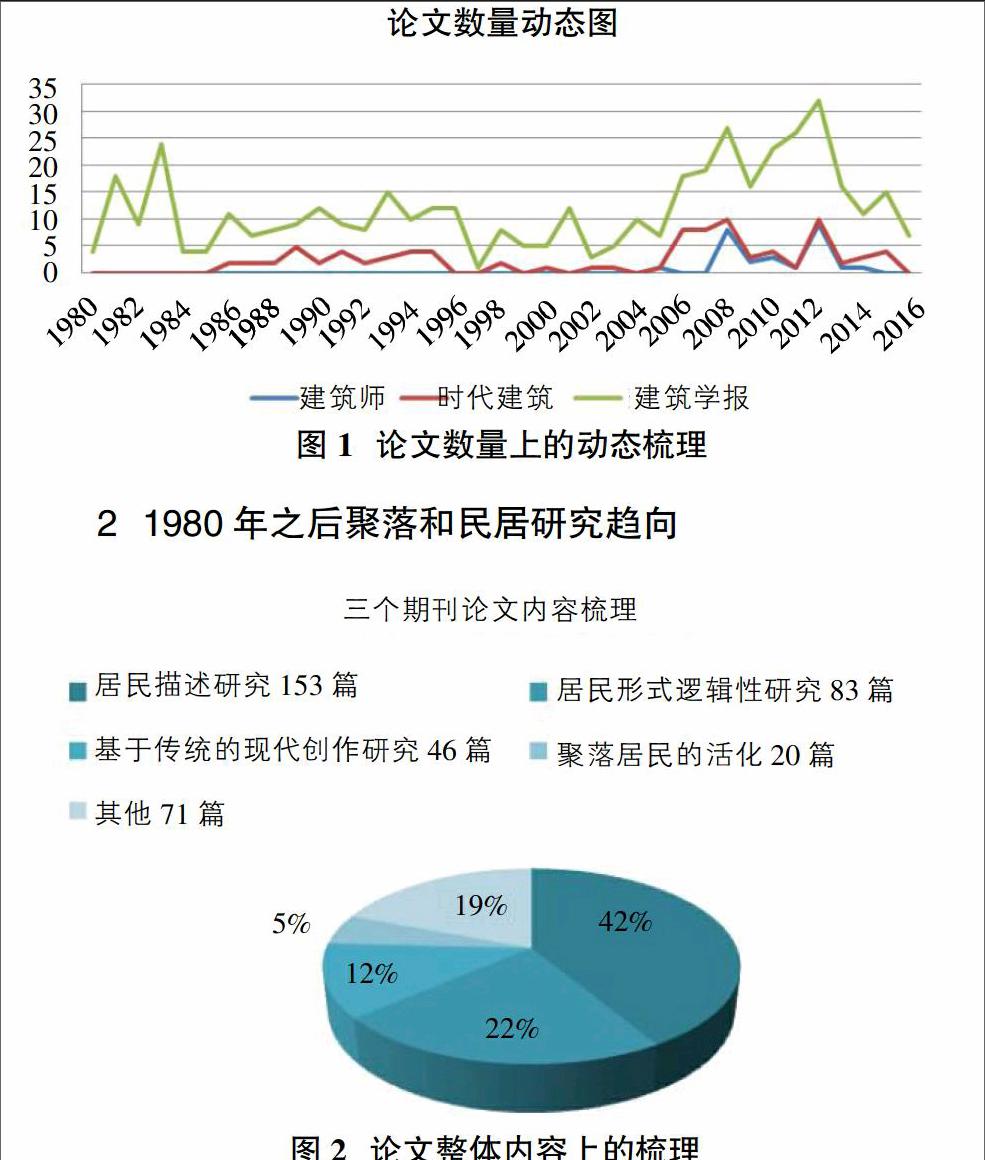

作为建筑学界重量级刊物如《建筑学报》、《时代建筑》、《建筑师》从不同的角度关注着乡村和聚落的研究,本文以1980年到2016年36年间在以上三个刊物上发表过的相关论文作为研究对象,《建筑学报》334篇论文、《时代建筑》21篇、《建筑师》17篇作为研究对象,通过对其整理和归纳,对论文进行了数量和内容上的一个梳理,了解专家学者在不同时期对聚落和民居研究方向、所取得的成果、研究中不足之处和需要研究的薄弱环节。

从论文动态梳理图(图1)可以看出,《建筑学报》在民居和聚落的研究上有三个高峰期,分别是1980年~1984年,1986年~1996年,2005年~2016年;《时代建筑》有两个高峰期1986年~1996年,2005年~2016年;《建筑师》有一个高峰期2008年~2013年。同时2008年到2013年三个期刊在民居和聚落研究上处于前所未有的高潮期。

1 1980年之前聚落和民居研究发展轨迹

新中国成立之前梁思成、林徽因等著名建筑师开始对中国的历史建筑进行深入研究,到了20世纪40年代刘致平教授对云南、四川等地的民居进行了调查研究之后写出了:《云南一颗印》论文和《四川住宅建筑》学术论稿。1957年刘敦桢教授从平面功能分类来论述中国各地传统民居的著作并完成了《中国住宅概况》一书。20世纪60年代到80年代中国民居处于测绘调查研究阶段,范围遍及全国各地,调查研究要有资料(历史年代、生活使用情况、建筑结构、构造和材料、内外空间、造型装饰、装修)、图纸、照片。1980年开始中国民居的研究又进入了一个新的历史时期。

2 1980年之后聚落和民居研究趋向

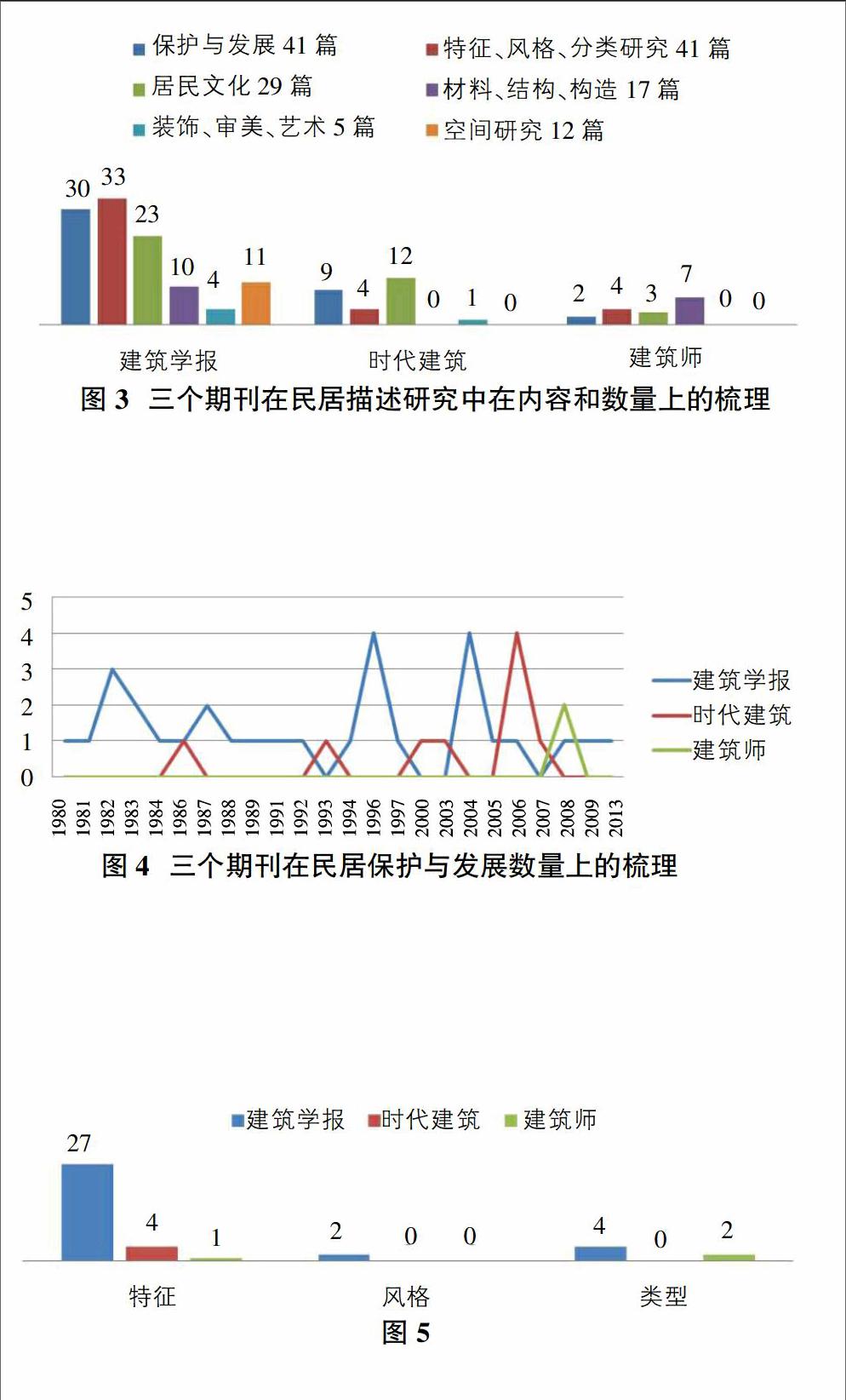

依据373篇论文定性的分析得出,1980年開始国内对传统民居和聚落的研究主要集中在描述研究上,逐渐的专家学者对民居和聚落的研究有了进一步的发展,从表面的描述上升到开始研究其内在的逻辑性,但是研究不会到此就结束,人类研究事物必定是要为人类服务的,部分专家学者结合当时的设计探讨基于传统的现代创造。最近几年建筑界积极回应中央的号召,研究视线落在了怎样才能使聚落、民居活化上。

2.1 民居描述研究

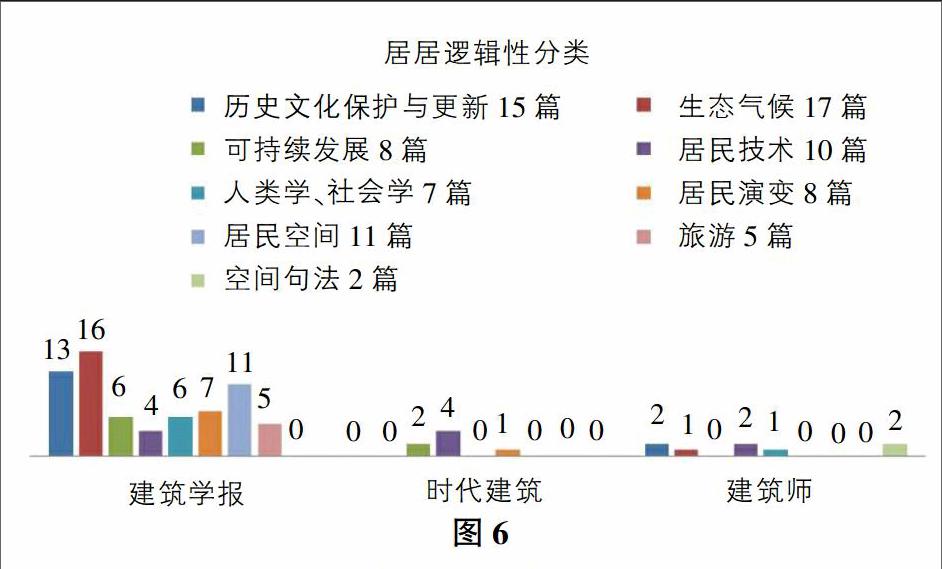

2.1.1 民居保护与发展

民居的保护与发展经历了一个漫长的过程,开始认识到保护古建筑的重要性,之后1982年到1996年间研究集中在古城的保护、规划上,82年到92年论点主要停留在纯粹的保护上,保持古镇的传统的风貌和地方风格的重要性,94年重视保护与发展之间的矛盾,并提出具体保护和发展的方法:有将古城保护和现代生活结合的想法,也有政府主导制定政策、法规,建筑师进行规划。96年研究的内容转到城市传统历史地段,能为当今现状服务的更新设计路径多样化。如果说之前的研究的范围过于宏大、宽泛,那从09年之后,其研究内容的视角则大大缩小了从地域主义内涵的剖析,构筑其发展框架,分析童古镇的特征,结合现代生活需求,倡导基于地域主义下古镇文化传承。

根据表格,《建筑学报》在民居和聚落的研究上不论从数量上还是研究的方向都是领先其他两个期刊。

2.1.2 民居特征、风格、分类研究

对于民居特征的研究从1981年到1998年研究的方向主要集中在对地方民居平面、结构、构造、装饰整体的论述。1999年通过实例分析了开合式天井的物理特征,构造制式、设计理念和使用功能,研究者研究的视角开始转变。十多年里专家和学者几乎都没有使用民居特色和相关的词语,直到2015年陈蔚、萧依山对西藏林芝地区传统民居建筑特征研究和谢燕涛、程建军、王平对赣闽粤客家围楼与开平碉楼的建筑特色研究的发表,由于民居的不断变化,其研究方法也在改变着,有从横向进行民居特色的对比,又有从地理、文化、宗教等角度加强纵向研究深度的。

2.1.3 民居文化研究

《时代建筑》关于民居文化的研究刚开始主要从中国传统文化和中国传统民居之间的关联性说起,之后研究中国文化背后的世俗性,接着又谈弘扬中国传统建筑文化的重要性,中华民族优秀传统文化主要集中在儒家、道家, 1993年蔡达峰发表的《<周易>与传统建筑文化》,次年王振复书写了《中国建筑文化的易理阐释》都是从道文化的角度;从儒家文化出发的有1991年钱圣豹的《儒家礼乐思想与风水学对北京四合院型制的双重影响》。《建筑学报》从建筑文化存在的特色、品格,建筑文化需要延续性开始研究,逐渐迈向文化与民居之间的关联性,到2016年研究转向民居中某个空间文化。例外一条路线是从哲学、“天人合一”、道的角度出发研究中国古代城市规划和民居。《建筑师》主要从人文的角度阐述民居与文化的意义。

2.1.4 其他描述性研究

其他描述性研究主要指百分比低于13%的类型,主有民居材料和技术、装饰、审美、艺术研究、民居空间研究三部分主要介绍民居材料、技术。中国传统建筑主要发展木骨架结构,这和中国以“人”为中心的观念是分不开的,所以当代传统技术研究集中在木结构上,其中以斗拱的研究篇幅最多。主要介绍某个地方斗拱的特点、形制进一步分析其影响因素;有从民族文化大环境背景出发,谈论传统建筑表现出的地方手法进行分析,以期对木构件的发展有个大致的认识;也有从木作技术的分类和特点来研究。材料就木材、石材、砖这三类从制作工艺、造型和表现手法来研究。

2.2 民居形式逻辑性研究

依据图表,民居形式逻辑研究分为9大类型,下面主要介绍四大类型,所占百分比低于11%的不再具体介绍,主要有可持续、演变、旅游、空间句法和人类学、社会学等。

2.2.1 村落、民居历史文化保护更新研究

早期结合设计,得出具体民居的保护更新方式,中期从技术出发谈论民居的保护与更新,最近几年主要从社区、社会空间视角来倡导。

2.2.2 气候生态研究

民居气候生态研究的角度多样化,从环境角度来研究聚落民居气候的。除此之外民居节能也是研究的重点,05年时黄继红、张毅、郑卫锋就江浙地区传统民居节能技术进行了研究,还有从采光角度研究的,也有探讨民居的气候适应性和技术更新的。

2.2.3 民居技术

研究寒冷气候城市郊区农村住宅节能技术手段并提出相应的策略,2010年何韶瑶、毛国辉、初祎君、向正君对湘西传统木构民居节能效果测试与研究,更有学者像金虹、邵腾结合设计发表了《严寒地区乡村民居节能优化设计研究》同时金虹、陈凯、邵腾、金雨蒙也发表了《极寒气候的低能耗高舒适村镇住宅设计研究—以扎兰屯卧牛河镇移民新村设计为例》。

而处于民居逻辑性之下民居技术是对之前技术更进一步的研究。基于传统材料的现代适应性研究基于传统技术的现代适应性研究,还有从传统民居技术的意义、方法、转换来研究的。

2.2.4 民居部分空间研究

其研究角度多样化,有从空间组合模式、空间关联性、空间更新来研究的,也有从空间影响因素的,更有从微气候营造、环境行为等角度研究的。

2.3 基于传统的现代创作研究

哲学观念里万事万物都是有其关联性的,没有直接的联系也存在客观的联系,就像现代创作离不开传统一样,同样的传统建筑步入新时代时,必然要受到淘汰和筛选。新技术和新的物质手段产生了社会的新的审美观。新建筑文化在引进与移植过程中,从雏形到完美,最后成为地区文化的组成部分,也要经过融合与转化,即需要一个成长过程。新旧双方在认同、适应中共生,使旧肌体上长出新的细胞。

所以在民居、聚落发生剧烈变化的时候,有很多建筑界的专家学者提出了基于传统的现代创作,让当代的作品中延续着传统的根,而不是让天马行空的想象或空中楼阁占据了现代的设计,那是空洞的、没有支撑的漂亮。基于传统的现代创作可以分为以下几个内容:

2.3.1 基于传统思想的再创作

王路认为传统村落给我们留下了丰厚的建筑文化传统与聚落规划建设的经验,这些经验对村落未来的建设及当代聚落規划有很大的参考价值和借鉴意义。2001年翟辉以迪庆藏族传统民居为例,提出了发展地区主义建筑必须从传统民居中找寻其“自然之根”和“文化之根”的论点。

2.3.2 基于传统物质的再创作

基于传统物质的再创作也就是从传统建筑中进行片段移植和抽象提炼。1981年汪国瑜介绍了传统成都民居在空间处理上的独特之处,认为传统建筑具有大胆创新、勇于探索、因地制宜等优点值得我们去学习和借鉴,并提倡从传统建筑中学习空间的处理手法。1995年梁雪通过对传统建筑空间和环境的不断体验和思考,总结出“系列与整体”,“有序的线性空间”,“层次与分隔”,“双重尺度并置”,“光线与视线”等传统形态背后的深层结构,提出在当代建筑设计中应该尊重和吸取这些文化内涵。2006年余啸峰、汤健泓在重庆翡翠湖别墅项目里,建筑师利用了一些老中国的元素来处理一些现代中国的居住问题。

2.3.3 多角度在创作

早在1987年黄为隽从广东民居美的形象、借鉴它好的意境、来继承其行之有效的营造方法,并提出在新农村建设中应该怎样吸取、融合传统,丰富今天的创作。这是基于传统意念和形态的再创作。除此之外1995年沈聿之也有从批判的角度出发,列举一些个人认为成功与不成功的案例,最后提出应该如何创作有中国特点的现代建筑观点。而最近几年,传统在当今设计中应如何运用的方向主要倾向于和当今技术的融合。

主要例子有2014年李振宇、李垣通过探讨本土材料运用的方法,针对塑造表面肌理、形成空间氛围、组织结构建造三个方面,认识到本土材料可以成为现代技术与传统建构的结合媒介。2016年王铠、张雷在《当代乡土—云夕戴家山乡土艺术酒店畲族民宅改造》中成功诠释了当代技术和传统是可以融洽结合的。最大限度地保留、保持并加强了原有房屋的结构实体部分,维持地方传统“畲族土屋”的风貌,并通过紧凑而适度的加建(适度技术的运用),现代乡土精品酒店的功能植入,呈现了更加密切的“当代乡土”。

2.4 聚落、民居的活化

2.4.1 单纯物质层面的发展

在新农村建设的背景下,方明、董艳芳、白小羽、陈敏在2006年提出新农村社区规划应该从农村经济产业、土地集约、社会结构、生产活动与生态、人文活动这几个方面进行综合思考。同年邵爱云、方明、李霞深入分析村庄存在的问题及发展需求,将重点放在设施配套和环境治理上,改变农村环境、基础设施、社会事业上。

2.4.2 村民自主更新下的村落发展

2012年以韦玉姣为主的建筑师通过对广西那坡县达文屯黑衣壮传统麻栏建筑自主更新的考察,指出其延续并革新传统麻栏功能,使用新材料新结构,提高建筑舒适性等特点,同时也分析了不应该忽视传统建筑形式特色,以及村庄的整体环境。新建筑的结构不符合安全规范等问题。村落的发展只靠村民的自主发展,有时也会导致传统文化的丧失,主要是因为当今信息的普及性较高,村民来不及辨别,就被同化了。

2.4.3 乡村建设和当地村民、社会的不可分离性

乡村的建设和当地的村民分不开,还是要以村民为中心,但是社会的适当介入也是很有必要的,有时是不可缺因素。民居和聚落的主体是人类,但是传统的研究很多都忽略作为空间主体的个人生活,更多地强调了研究对象的“器物层”的一面。

早在2005年王晖、肖铭、王乘开始从群众参与的改建方法进行分析,试图探讨我国村落更新的方向。2008年朱建达、陈珍珍、徐国平根据农村村民在住宅需求上的变化,提出在规划设计中应该增强村民的参与,真正体现“以人为本”的理念。2011年郑静把具体民居的生活引入到乡土建筑的演变中。2013年王英姿、陈跃涛重新定义了什么是村民参与:村民参与不是一种咨询,而是开展协作的一种方式,不是让村民接受命令、执行政策,而是帮助其需要的目标和结果,在乡村建设中应该传承“地域文化心理”。同年孙君等建筑师提出建筑师的参与是必要的,又强调从文化建设的角度出发,把“农村建设的更像农村”就是新农村。2015年周凌探索出了乡村建设的一条新途径——一个在制度的框架之内,政府组织,民间参与,专业人员负责的模式。2016年王瑾、刘慧敏、段德罡、黄梅在乡村建设中探讨基于村庄地域特色保护的可持续发展道路,并在《松巴村本土营建策略研究》中倡导构建新时期乡村的本土营建策略。

2.5 其他研究方向

传统村落作为一个复杂系统,其演化过程更是受多个因素的影响,陈喆、姬煜、周涵滔、陈未运用CAS(复杂系统理论)对传统村落的演化发展进行研究。王竹、范理杨、陈宗炎从中国江南地区乡村的现状出发,以自然条件、社会条件、经济条件为背景,寻找乡村空间的“地方语言”;并提炼出“地区乡村的空间型句法”,提出宜居的村镇“生态人居”分层多元的地域营建体系。任燕、秦丹尼、李斌从环境行为学角度入手研究自然村落公共空间和居住空间。

2.6 小结

民居研究从单一的学科研究走向多角度研究模式,研究层次在逐步加深,从单纯的描述性研究过度到民居内在的逻辑研究,紧密结合时代的需要出现了基于传统的现代传作和聚落民居的活化。从自上而下的研究视角和“主位”的思考模式转向自下而上的以社区和民生为基础的研究视角和 “客位”的思考模式。从强调外来建造体系的植入到认识和开始着手研究村落和民居自主建造体系的原理、方法和模式的探讨。

参考文献:

[1]刘肇宁,车震宇,吴志宏.近15年来我国乡村聚落与民居的研究趋向[J].昆明理工大学学报,2016.

[2]王铠,张雷.当代乡土—云夕戴家山乡土艺术酒店畲族民宅改[J].建筑学报,2016.

[3]王路.村落的未来景象——传统村落的经验与当代聚落规划[J].建筑学报,2000.

[4]温亚斌,朱书强,任书斌,周术.传统民居中庭院空间更新的思考——以西安大皮院街76号院为例[J].建筑学报,2008.

[5]穆钧.生土营建传统的发掘、更新与传承[J].建筑学报,2016.

[6]李振宇,李垣.本土材料的當代表述中国住宅地域性实验的三个案例[J].时代建筑,2014.

[7]刘小虎,刘晗,李保峰.竹架,土袋,草顶廉价土材料临时安置房建造实验[J].时代建筑,2009.

[8]周铁军.气候是不可移植的地方特征适应气候的重庆地区传统建筑技术更新[J].时代建筑,2006.

[9]何文,杨柳,刘加平,胡冗冗,师宏儒.秦岭山地生土民居气候适应性再生研究[J].建筑学报,2009.

[10]汪国瑜.从传统建筑中学习空间处理手法[J].建筑学报,1981.

[11]沈济黄,陈帆,董丹申.从“乡土建筑”到“乡土主义”建筑的实践——浙江余杭临云山庄设计[J].建筑学报,2001.

[12]窦以德.透析历史,筛选特征,秉承革新精神,创造侨乡建筑新风貌[J].建筑学报,1998.

[13]王寿龄.成都传统建筑探讨[J].建筑学报,1981.

[14]成城.民居—创作的源泉[J].建筑学报,1981.

[15]吕维锋.生长的建筑——从侗寨的空问生成序列到建筑创作[J].建筑学报,1995.

[16]佟裕哲.居住文化精华的继承和延续[J].建筑学报,2005.

[17]张锦秋.传统空间意识与空间美——建筑创作中的思考[J].建筑学报,1990.

[18]翟辉.从传统民居中找寻地区主义建筑的“根”——以迪庆藏族民居为例[J].建筑学报,2001.

[19]梁雪.传统建筑中深层结构探寻[J].建筑学报,1995.

[20]余啸峰,汤健泓.乡土文化,现代演绎—关于,庆翡翠湖一期项目[J].时代建筑,2006.

[21]王铠,张雷.当代乡土—云夕戴家山乡土艺术酒店畲族民宅改造[J].建筑学报,2016.

[22]黄为隽.取形·取意·取法——传统的启迪,创作的探索[J].建筑学报,1987.

[23]沈聿之.中国传统建筑与北京当代建筑风潮[J].建筑学报,1995.

[24]邵爱云,方明,李霞.村庄整治项目的确定及相关措施——以北京市平谷区甘营村村庄整治规划为例[J].建筑学报,2006.

[25]方明,董艳芳,白小羽,陈敏.注重综合性思考突出新农村特色——北京延庆县八达岭镇新农村社区规划[J].建筑学报,2006.

[26]韦玉姣,吴宇华,梁立新,彭新唐,肖超.广西那坡县达文屯黑衣壮传统麻栏自主更新的启示[J].建筑学报,2012.

[27]王晖,肖铭,王乘.民居聚落再生之路—广西融水县苗族民房改建模式考察[J].建筑学报,2005.

[28]王瑾,刘慧敏,段德罡,黄梅.松巴村本土营建策略研究[J].建筑学报,2016.

[29]王磊,孙君,李昌平.逆城市化背景下的系统乡建——河南信阳郝堂村建设实践[J].建筑学报,2013.

[30]朱建达,陈珍珍,徐国平.程墩村住宅需求调查与分析[J].建筑学报,2008.

[31]王英姿、陈跃涛.“西胪实验”构建民智参与的村镇规划新模型[J].建筑学报,2013.

[32]周凌.桦墅乡村计划:都市近郊乡村活化实验[J].建筑学报,2015.

[33]陈喆,姬煌,周涵滔,陈未.基于复杂适应系统理论(CAS)的中国传统村落演化适应发展策略研究[J].建筑学报,2014.

[34]王竹,范理杨,陈宗炎.新乡村“生态人居”模式研究—以中国江南地区乡村为例[J].建筑学报,2011.

[35]任燕,秦丹尼,李斌.自然村落公共空间和居住空间的环境行为研究——以宁波象山D村为例[J].建筑学报,2011.