基于八大经济区视角的中国县域经济增长差异与趋同分析

2017-03-25周腰华王振华张广胜

周腰华++王振华++张广胜

摘 要按照八大经济区划分法运用泰尔指数对我国2003~2012年1 902个县域的经济增长差异进行了测度,发现八大经济区区域间的经济差异是中国县域经济差异主要来源,而区域内县际的经济差异则处于相对次要地位;通过实证分析表明,中国八大经济区县域经济增长存在绝对β收敛,但不同经济区县域经济的收敛速度存在较大差异。提出县域发展建议:缩小地区差距、统筹区域发展,在县域经济发展分类的基础上进行规划指导和政策调整,加强县域间的交流与合作。

关键词 县域经济;差异;绝对β收敛

[中图分类号]F127 [文献标识码] A [文章编号]1673-0461(2017)02-0055-06

一、引 言

县域作为我国经济体系中一个承上启下的重要环节,联结着农村和城市,因此,在整个国民经济发展中,县域经济的发展和壮大具有举足轻重的作用。近年来,我国县域经济发展增速明显,县域名义GDP从2003年的6.18万亿元增长到2012年的26.80万亿元,增长了3.34倍,县域GDP年均增长率达17.70%,远高于同期国民经济整体的增速。从县域经济在整个国民经济体系中的地位来看,在考察期的10年即2003~2012年,县域GDP占国民经济整体的比重由2003年的45.81%上升到2010年50.28%,即2010年中国县域经济总量首次超过国民经济整体的50%,此后县域经济发展继续增速明显,2012年其所占比重高达到51.91%,这也充分体现出县域经济在中国经济中的地位日益重要。从县域经济增长的总体趋势来看,县域经济在2003~2007年之间增速趋缓,2006~2007年增速有波动,但2007~2012年则呈持续增长态势。县域经济快速增长的同时,也伴随着县域间经济发展水平的巨大差异,2003年东部沿海经济区县域的实际人均GDP由15 407元增长到2012年的43 428元,而同期较落后的大西南经济区县域实际人均GDP则分别为4 251元、12 707元。

县域经济是以市场为导向通过县级政权主体在县级行政区划地理空间范围内调控和优化配置资源的具有地域特色和功能完备的区域经济。县域经济属于区域经济范畴,由于县域经济的运行机制和规律与省域经济和市域经济有着很大的不同,那么,在经济增长差异和发展趋势上中国的县域经济是否存在着不一样的特征?中国2 000多个县域的经济发展水平差异巨大,以县为研究单元按照八大经济区域进行经济增长差异与趋同分析,较之省级和市级区域经济增长分析,更能从经济发展中捕捉到更细化和更准确的差异性特征。

二、文献综述

新古典经济增长理论在强调经济增长中的物质资本的重要性的同时,还提出经济增长具有趋同(convergence)的重要特征,即从长期来看不同经济体的人均产出水平会收敛于稳定状态。Barro(1998)在大量实证研究的基础上提出,人均收入起始水平较低的国家其经济增长速度(即人均收入增长率)会较快,而人均收入起始水平较高的国家其经济增长速度(即人均收入增长率)则相对较慢。

中国的经济增长始终存在着区域差距(蔡昉等,2000;潘文卿,2010),在现有文献中,对中国东部、中部、西部三大区域或者31个省(市、自治区)或者地级市层面的区域经济增长的差异与发展趋势研究较多,近30年来中国经济的高速增长受到广大学者的关注,针对区域经济差距的存在与扩大的事实,学者们对不同区域、不同阶段的经济发展趋势特征和规律进行了大量的实证研究。中国经济增长存在俱乐部趋同以及条件趋同特征,中部和西部地区要赶超东部发达地区,需要创造条件使中、西部地区经济增长形成向东部地区的趋同趋势,而诸如人力资本禀赋稀缺、市场扭曲和开放程度不足等因素不利于趋同(蔡昉、都阳,2000)。中国经济总的来说不存在条件收敛,但地区内部的条件收敛性还是有可能存在的(王志刚,2004)。在其他条件保持不变的情况下,由于要素边际报酬递减,因此,经济增长的条件趋同总是存在的(金相郁,2006;刘志鸿、徐现祥,2005)。县域经济属于区域经济范畴,很多学者就某一省份的县域经济的增长差异与趋同等问题进行了研究,卢睿(2011)认为黑龙江省65个县域经济增长不存在β趋同,且随着经济发展,彼此间有明显的空间依赖,各县域经济增长不仅与自身县域内部因素相关联而且与邻近县域经济增长存在空间依赖关系;崔长彬等(2012)发现河北省县域经济存在显著的空间相关性和异质性,县域经济发展在同一次区域内差别较小而不同次区域间差别较大;杜霞等(2015)发现山东省110个县域经济发展水平呈现出北高南低、东高西低的高低交錯空间格局且极化效应明显。何秀芝(2015)认为2012年广东省88个县域经济发展差异明显,珠三角地区县域经济综合实力较强,而山区县域经济实力较弱;同时,广东省县域经济发展过程中呈现出显著的空间自相关特征,经济发达的县域在空间上趋于集中。陈芳(2011)则对我国2000~2007年1 994个县域的县域经济增长差异与趋势进行了研究,实证结果表明我国县域经济存在条件β收敛,通过控制人口增长、产业结构、财政支出和投资力度等方面的地区差异,能有效缩小县域经济间的发展差距。

上述研究为本文提供了有益的借鉴,但也存在不足,研究对象普遍局限于一个省级层面的县域,或者研究时间跨度过短甚至是采用截面数据,反映县域经济的差异性及发展规律存在不足,且中国幅员辽阔有2 000多个县域,各县域经济发展水平参差不齐,对众多县域的研究在区域划分上也需要进一步考量。

三、样本选择与数据来源

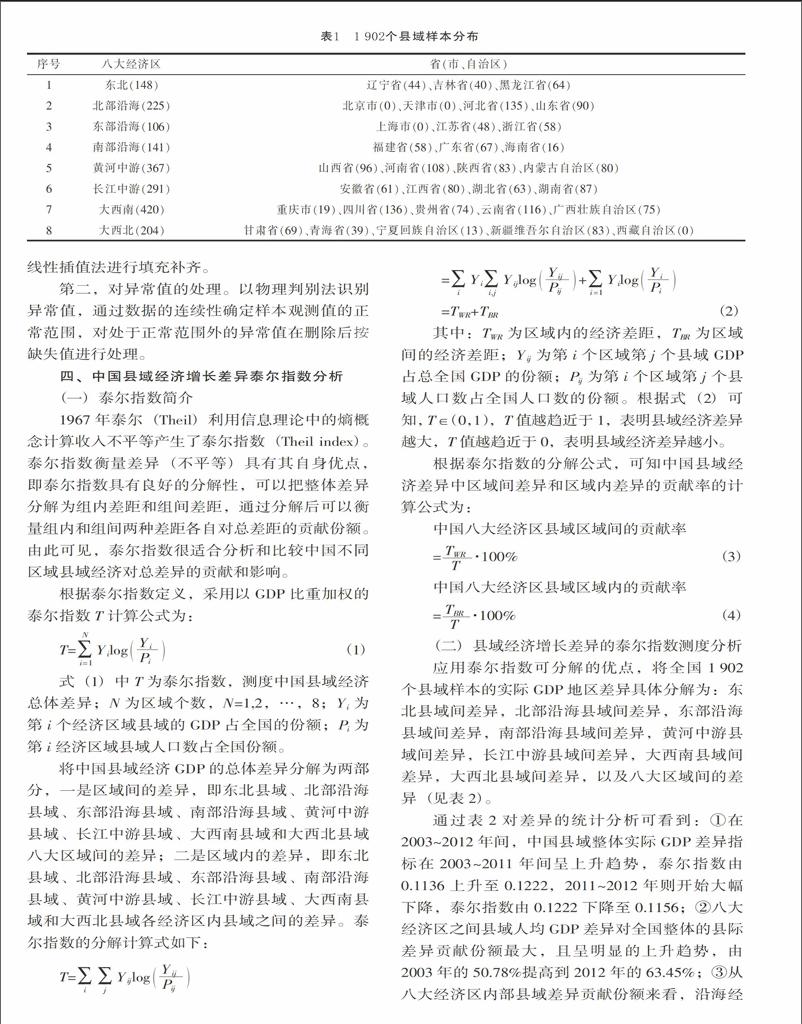

2003~2012年全国县级区划均在2 860个左右,但市辖区、县级市之间的行政划分还是有所变动,10年的跨度中我国县级行政区划也在不断的调整和变化中,具体在县域样本选择中,本文剔除部分调整变化的县域(如撤县设区、撤县设市等),也不包括特区和林区;另一方面,考虑到县级区划中的市辖区具有明显的城市经济行为特征,因此研究的县域样本中剔除市辖区,但包含县级市。综合这两方面因素再加上县域样本中不包含西藏自治区(数据严重缺乏)和3个直辖市北京市、天津市、上海市以及港澳台地区,本文选取的全国县域样本数量为1 902个,时间跨度为2003~2012年。

本文在传统的我国东部、中部、西部三大区域基础上进一步细化划分,按照2005年国务院发展研究中心曾经提出的“中国四大板块八大经济区”对中国县域进行划分,具体划分方式为:东北地区包括黑龙江省、吉林省、辽宁省所辖的148个县域;北部沿海地区包括河北省、山东省所辖的225个县域;东部沿海地区包括江苏省、浙江省所辖的106个县域;南部沿海地区包括福建省、广东省、海南省所辖的141个县域;黄河中游地区包括山西省、河南省、陕西省、内蒙古自治区所辖367个县域;长江中游地区包括安徽省、江西省、湖北省、湖南省所辖的291个县域;大西南地区包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、广西壮族自治区所辖420个县域;大西北地区包括甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区所辖204个县域,八大经济区共计1 902个县域(见表1)。

样本原始数据主要来源于2004~2013年的《中国区域经济统计年鉴》、《中国县(市)社会经济统计年鉴》①和《中国统计年鉴》,此外还参考县域所在省(市、自治区)的省级统计年鉴或所在市(盟)的市级统计年鉴对部分缺失数据进行补充和完善。

原始数据的具体处理过程:

第一,对于缺失值的处理。首先通过样本县域所在省(市、自治区)的统计年鉴或所在市(盟)的市级统计年鉴对部分缺失数据进行补充和完善补全,对于仍然缺失的县域统计数据则采用线性插值法进行填充补齐。

第二,对异常值的处理。以物理判别法识别异常值,通过数据的连续性确定样本观测值的正常范围,对处于正常范围外的异常值在删除后按缺失值进行处理。

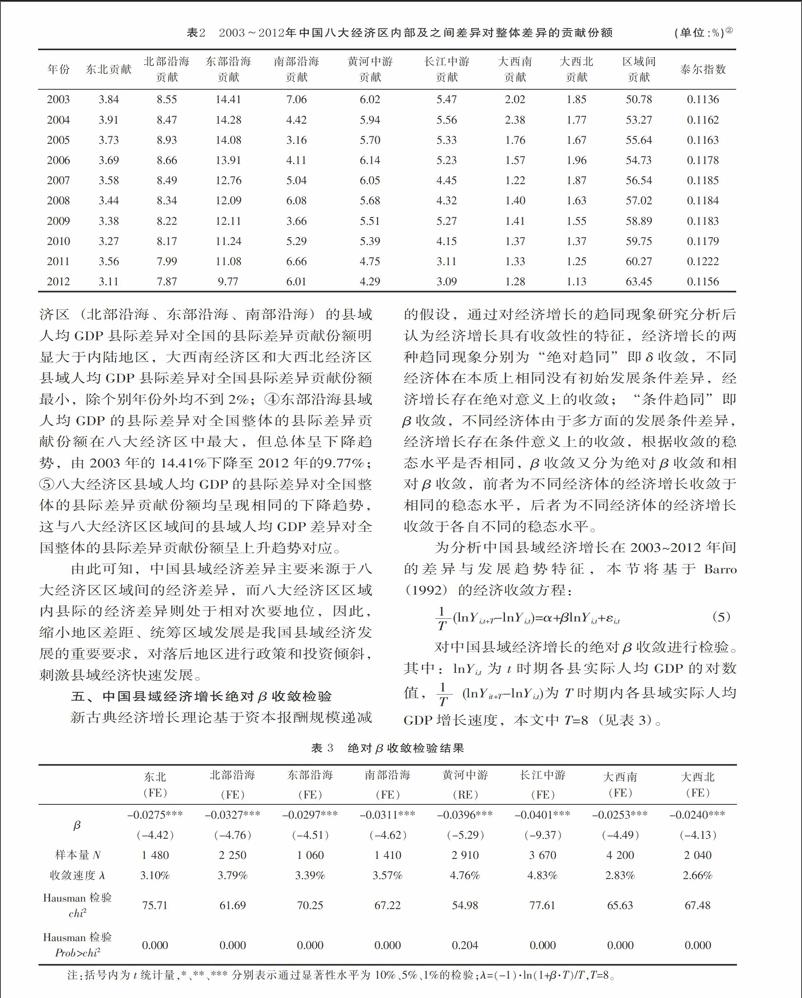

表3的实证检验结果表明,各经济区县域经济绝对β收敛检验中β<0,说明县域经济增长率与县域人均GDP的初始水平呈反比,如果县域人均GDP初始水平低,那么其经济增长率较之于人均GDP初始水平高的县域就高,中国八大经济区县域人均实际GDP的增长存在绝对β收敛,但不同经济区县域经济的收敛速度存在较大差异。具体来看,长江中游县域的收敛速度最快,为4.83%,然后依次是黄河中游县域(4.76%)、北部沿海县域(3.79%)、南部沿海县域(3.57%)、东部沿海县域(3.39%)、东北县域(3.10%),最后县域经济收敛速度最慢的依次是大西南县域(2.83%)、大西北县域(2.66%)。由各经济区县域的绝对β收敛可知,经济增长上的后发追赶优势是欠发达县域所具有的明显特点,与相对发达县域相比,相对较快的经济增长速度使得中国县域经济发展中形成了欠发达县域追赶发达县域的局面,中国八大经济区县域经济差距呈逐步缩小的趋势。

纵观我国经济发展战略,在20世纪沿海地区加快对外开放的“东部优先”发展战略实施后,1999年提出“西部大开发”,21世纪初又相继提出“振兴东北”和“中部崛起”战略,2007年重庆市和成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区,这些战略的提出与实施均能看出我国经济发展中的非均衡发展战略特征,其目的是缩小地区间的经济差距、统筹区域经济发展。随着区域间生产要素流动的加强,以及区域间产业转移和有力的政策环境条件,内陆地区县域特别是长江中游县域、黄河中游县域、大西南县域、大西北县域,在诸如政策制定、体制和机制改革等县域经济发展环境方面学习沿海发达省份县域的成功经验,同时,在沿海发达省份县域的成功发展模式的启示下,不断引进和消化吸收先进技术,逐步扩大要素投入和提高生产效率,通过一系列的模仿和学习过程,欠发达省份县域在经济发展上也异常迅速,逐渐缩小了与沿海地区特别是东部沿海县域的经济发展差距。经济增长一方面取决于要素投入,即资本、劳动和技术进步是经济增长的主要源泉;另一方面经济增长取决于全要素生产率的提高,即县域经济发展水平与资源的有效配置密切联系;同时,在市场条件下,由于各经济要素在县域间流动,要素空间溢出效应也影响着县域间经济增长。所以,由于改革开放水平上的差异造成了大西南县域、大西北县域市场化程度较沿海县域低,从而抑制了各经济要素的溢出效应和扩散效应在大西南、大西北区域间和区域内的有效发挥,因而进一步降低了大西南县域和大西北县域经济的收敛速度。另一方面,通过实证分析也发现,大西南县域、大西北县域,甚至是东北县域,在经济发展上处于追赶沿海县域的趋势。

六、结论与建议

中国疆域幅员辽阔,县域数量多达2 000多个,南北之间、东西之间地理环境的巨大差异造成了县域自然资源的差异和区位条件的差异,从而也导致了各县域的自然资源禀赋的差异,再加上20世纪80年代中国“东部优先”以及21世紀初的“东北振兴”和“中部崛起”等区域经济不平衡发展战略对中国区域(县域)经济增长带来的深远影响,作为国民经济基础单元的县域在经济发展道路上也就产生了巨大差异,县域经济增长的差异原因在于自然资源禀赋、地理区位条件、生产要素投入、产业结构、城镇化、市场和政策等经济发展环境、社会文化和宗教以及生产效率等因素的差异。

为促进中国县域经济协调、快速发展,提出如下建议:

第一,中国县域经济发展应在县域经济发展分类的基础上进行规划指导和政策调整,即从省级乃至国家级的层面制定产业发展规划对县域经济发展进行宏观指导。

第二,缩小地区差距、统筹区域发展是中国县域经济发展的重要要求,对落后地区进行政策和投资倾斜,刺激县域经济快速发展。

第三,加强县域间的交流与合作,通过横向经济合作与交流来实现县域间资源共享和市场互补,消除县际间的行政壁垒,从而改变传统的因“地方保护”而形成县际壁垒,降低交易成本。

[注 释]

① 《中国县(市)社会经济统计年鉴》2013年更名为《中国县市统计年鉴》。

② 其中泰尔指数仅为数值指标,无量纲单位;贡献份额均为百分数,省略。

[参考文献]

[1] Barro and Sala-i-Martin. Convergence across States and Regions[J]. Journal of Political Economy,1992(100):223-251.

[2] Barro,Robert. Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study[M]. Cambridge, Massachusetts, London, England: the MIT press,1998.

[3] 巴罗(Barro,R.J.),萨拉伊马丁(Sala-i-Martin,X.).经济增长[M]. 何晖,刘明兴,译.北京:中国社会科学出版社,2000.

[4] 鲍辉.中国四大经济区经济差异分析——基于泰尔指数的分解分析[J].中国发展, 2010(4):77-80.

[5] 才国伟.中国区域经济增长决定因素分析[M].北京:科学出版社,2009.

[6] 陈芳,龙志和,林光平.中国县域经济差距及其收敛性的实证研究[J].云南财经大学学报, 2011(6):49-55.

[7] 陈芳,龙志和.中国县域经济差距的收敛性研究——基于动态面板数据的GMM方法[J].中国科技论坛, 2011(4):140-144,155.

[8] 蔡昉,都阳.中国地区经济增长的趋同与差异[J].经济研究, 2000(10):30-37.

[9] 崔长彬,姜石良,张正河.河北县域经济影响因素的空间差异分析——基于贝叶斯地理加权回归方法[J].经济地理,2012(2):39-45.

[10] 杜霞,钱宏胜,吴殿廷.山东省县域经济的空间分异及其成因[J].城市问题, 2015(8):97-103.

[11] 谭志雄.中国地区收入差距问题研究——基于八大经济区视角[J].东北大学学报, 2010,12(5):396-401.

[12] 何秀芝,刘玥,李朝旗.基于探索性空间数据的县域经济空间差异研究[J].统计与决策,2015(16):96-99.

[13] 黄勇,易法海.县域经济差异:基于基尼系数的产业分解[J].农业技术经济,2014(9):32-38.

[14] 金相郁,郝寿义. 中国区域发展差距的趋势分析[J]. 财经科学,2006(7):110-117.

[15] 康杰.中国县域经济研究评述[J].中北大学学报(社会科学版), 2009(5):31-35.

[16] 刘志鸿,徐现祥. 趋同研究的最新进展[J]. 经济学动态,2005(12):70-74.

[17] 卢睿,孙永波.县域经济增长β趋同的空间计量分析——以黑龙江省为例[J].经济师, 2011 (2):234-236.

[18] 潘文卿.中國区域经济差距与收敛[J].中国社会科学,2010(1):72-84.

[19] 王志刚.质疑中国经济增长的条件收敛性[J].管理世界, 2004(3):25-30.