山西东部明长城上的“李宗枢刻石”

2017-03-24乔文杰

□乔文杰

山西东部明长城上的“李宗枢刻石”

□乔文杰

山西东部的左权、黎城,在靠近晋冀省界的两处明代长城关口上都有“大明嘉靖二十二年季春吉旦巡抚河南都御史秦中李宗枢建”的刻石,记录了明嘉靖年间,北方蒙古部侵入山西,直达晋东及晋东南等地,时任河南巡抚李宗枢为防御来自山西的虏患,特意沿两省边界筑墙守隘的历史。在这次边界防守中,李宗枢留下了许多标示重要关隘的刻石,反映了当时河南地方修建长城的规模。

明长城李宗枢刻石

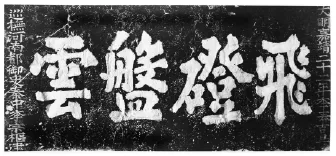

山西省东部的左权、黎城两地,东临河北省的武安、涉县,中以太行山为界,其间有众多贯通晋冀两省交通的关隘要冲。位于山西左权县与河北武安市之间的黄泽关堡旧址,就是明清时期沟通两地的重要关口。这里保存着一块题刻为“飞磴盘云”的明代石匾,上下题款为“大明嘉靖二十二年季春吉旦/巡抚河南都御史秦中李宗枢建”。与此相邻不远的山西黎城县也保存有类似的明代石匾,上下题款也同样是“大明嘉靖二十二年季春吉旦/巡抚河南都御史秦中李宗枢建”,中间题刻为“中州外翰”。赵杰先生在《明代河南省长城考察简报》[1]中记录了这两块明代石匾的详细情况,并对其历史背景进行了探讨,认为这两块明代石匾都属于明代嘉靖年间河南巡抚李宗枢为防御来自山西的虏患,特意沿两省边界修建的长城关隘。笔者也曾参与这一带明代长城的调查,对这两件“李宗枢刻石”深有兴趣,经检索诸多材料,发现类似的“李宗枢刻石”在现今晋冀、晋豫边界附近多有分布,还有一些保存在地方志材料中。本文即讨论这类“李宗枢刻石”的设置情况,以期对明代河南省长城的全貌提供研究参考。

一、“李宗枢刻石”的发现与分布

经笔者统计发现,明嘉靖二十二年“李宗枢刻石”现今仍存有四处,另有四处资料保存在地方志资料中。

1.“飞磴盘云”(图一)[2]位于山西省左权县羊角乡盘垴村,属明清时期黄泽关堡遗址。堡城依地势而建,平面呈不规则形,周长560米。有南、北两座城门。北门为条石基础的砖券拱门,门宽约2米,高约3米,进深约10米。门拱上方嵌一块石匾。石匾呈横长方形,长1.40米,高0.65米,厚0.15米,正中阴刻楷书横排“飞磴盘云”四字,上款阴刻楷书竖排“大明嘉靖二十二年季春吉旦”,下款阴刻楷书竖排“巡抚河南都御史秦中李宗枢建”。南门已毁,仅存条石基础[3]。据光绪《山西通志》记载:“黄泽关,在辽州东南一百二十里……地邻邢、滏,当三省之界。关道曰十八盘,有巡检司”[4]。这里的三省指的是明清时期的山西、直隶、河南。今天的黄泽关堡遗址旁依然有盘山公路连通晋冀两省,山下就是河北省武安市地界。而武安在明清时期一直都隶属于河南管辖。

图一 飞磴盘云

图二 中州外翰

2.“中州外翰”(图二)[5]现保存在山西省黎城县文博馆,原系东阳关关门的匾额,1990年代末,该馆将之采集入馆。石匾共两块,文字内容相同,均为楷书阴刻,中部横刻“中州外翰”四个大字,上款竖刻“大明嘉靖二十二年季春吉旦”,下款竖刻“巡抚河南都御史秦中李宗枢建”。其中一匾“中州外翰”四字字痕浅且宽,呈圆角横长方形,长1.93米,高0.68米,厚0.14米。另一匾“中州外翰”四字字痕较深,呈横长方形,长1.88米,高0.85米,厚0.15米[6]。东阳关,位于黎城“城东二十里,控武、涉(指武安、涉县)”,“东逾五里即今吾儿峪”[7]。《明实录》曾经记载巡抚河南都御史李宗枢上奏朝廷的奏疏:“山西黎城境上有吾儿峪隘口,初议筑堡以居民阻挠而止,因退筑罗家郊。臣等以为是峪逼近故关,联亘三省因旧增修,据险防守,诚不可缓。筑堡完日即令吾峪关巡检居内,辖兵防守。盖自黎城抵故关,有沟七十二,可为战地。罗家郊虽已修筑,然退入峪内二十余里,旁谿小径尚或可通,终非久计。尤必筑垣於峪外,则内而罗家郊,外而同儿峪诸隘口,皆保障於中。一遇有警发兵外守,前以故关大沟为战地,中以吾儿峪为门户,后以罗家郊为堂室重关叠峙,不独中土巩固而北直隶、山东亦有赖矣。兵部覆请,上命宗枢悉照原议并工修理,期于坚久”[8]。东阳关、吾儿峪都属于山西一侧东出太行山的重要关口——壶口故关,这条通道又被称为“滏口陉”,其东口正对着邺城、邯郸等历史上重要的古都名城。

3.“狼石双岩”(图三)[9]位于河南省辉县市南寨乡东坡村狼石沟,仅存城门一座。关门以青石、石灰粘砌拱券,东西长5.2米,南北宽5米,北面门洞高1.96米,宽1.85米;拱券门楣嵌砌一宽1.3米,高0.65米的石刻,中为阴刻大字楷书“狼石双岩”,上款竖刻“大明嘉靖二十二年季春吉旦”,下款竖刻“巡抚河南都御史秦中李宗枢建”。关门南面坍塌,地面也置一与前制相同的题字石刻[10]。据《辉县志》记载:“狼石口,在侯兆川正北,两山对峙,中有石城敌楼,扁曰狼石双岩,嘉靖二十二年巡抚河南都御史李宗枢建”[11]。而侯兆川又名侯赵川,此地有侯赵川关。对照地理情况,狼石口即侯赵川关,属“太行之要隘”,“在辉县西北六十里,登十八盘,逾石磢岭,连山四障,俨如城郭,北接林虑,西瞰陵川,今设巡检司”[12]。由此可见狼石口也是一个比较重要的控制着辉县北上“林虑”,向北一直通往山西的隘口。

图三 狼石双岩

图四 碧水丹山

4.“碧水丹山”(图四)[13]位于河南省辉县市薄壁镇宝泉南门关上。南门关主体面南,呈东西向,底宽6米,上宽10米,高10米。门东连接一条50米的石墙,宽约2米,高约2米。关正中底部有一石拱通道,进深6米,宽1.5米,高1.8米。南门正中镶一长方形石匾,上镌“碧水丹山”,上款竖刻“大明嘉靖二十二年季春吉旦”,下款竖刻“巡抚河南都御史秦中李宗枢建”[14]。南门关所在的薄壁镇位于河南辉县市西,向西可通山西陵川。这里是古代豫北与晋东南之间的重要通道,太行八陉之一的“白陉”。

5、6.“峻极关高”、“神斧中开”明嘉靖《武安县志》中收有一篇《砖城隘口记》[15],记述了嘉靖二十二年“癸卯春三月,巡抚河南都察院右佥都御史富平李石宗枢”等河南地方官员,“亲诣武安,遍历十八盘诸隘口,大为规划”。督促武安县令熊瑶等,修筑隘口、边城、敌楼、军器、营房窝铺墩台等。“四山小路,通行斩峻”,匾十八盘曰“飞磴盘云”、摩天岭曰“峻极关高”、观堂曰“神斧中开”。其中“十八盘”指的就是山西省左权县羊角乡盘垴村的黄泽关堡。“摩天岭”指的是今天的峻极关,位于山西省左权县芹泉镇水泉村东1.5千米,往东即为河北省武安市,关口一侧山峰至今仍名摩天岭。关门今为新建,原有石匾“峻极关高”现已不存。“观堂”所指何地,尚不明确。

7.“天限狂澜”清乾隆《新安县志卷之一·封域四·山川卷》中记载了新安县匡口渡,在明嘉靖二十二年都御史李宗枢建城垣,南北两门俱题其额曰:“天限狂澜”[16]。匡口渡,又名狂口渡,往昔曾是黄河的重要渡口之一。黄河由渑池县进入河南新安县境内,过仓头镇的狂口,向东流入孟津。

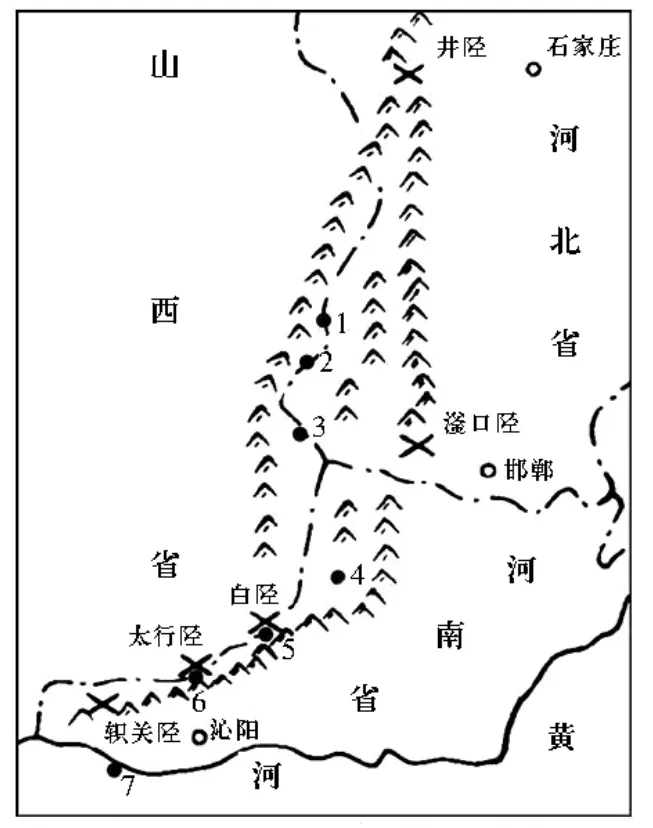

图五 “李宗枢刻石”分布示意图

8.清乾隆《凤台县志卷之三·关隘》[17]中记有:“盘石长城,南至大口一里,至碗子城五里。明嘉靖二十二年秋,巡抚河南御史秦中李宗枢建。因流寇横逆,借地修城以控扼要冲”。这处关隘位于山西省泽州县东南大口村的太行山山顶之上,至今仍保存有石砌关城及两侧长城[18],山下即河南地界,是控扼晋冀通道的重要关口,太行八陉之第二陉——太行陉即从此处穿过。

以上前七处“李宗枢刻石”性质都较为明确,均为城门石匾,第八处“凤台盘石长城”记载较为简略,推测可能为碑刻。从时间上看前六处均为“大明嘉靖二十二年季春”。综合明嘉靖《武安县志·砖城隘口记》的记载,可以推测当时的河南巡抚李宗枢于嘉靖二十二年即1543年,沿当时的晋豫边界,自北向南、从春到秋进行了一次长距离的巡边视察。上述题刻涉及到的关隘既包括了著名的“太行八陉”中的滏口陉、白陉、太行陉,也包括了一些较小的山间孔道(图五)[19]。

二、“李宗枢刻石”的历史背景

“李宗枢刻石”的时间集中在明嘉靖二十二年即1543年。这时的大明王朝,朝政腐败,国势颓弱,北方蒙古俺答部趁机屡屡叩关,入晋地大行劫掠,如入无人之境。据《明世宗实录》记载:

“嘉靖二十年(1541年)八月虏破白泉,火烧二口长驱直入。虏酋分道入犯,俺答阿不孩下石岭关,径趋太原,吉囊由平虏卫入,众各七八万,掠平定州、寿阳、盂县诸处,势逼真定境上”。[20]

“嘉靖二十一年(1542年)六月虏骑十余万从左卫旧古城双山墩入寇,七月己未,大掠沁、汾、襄垣、长子等处”。[21]

北虏连续两年大规模的入侵,长驱深入山西腹地,兵势直逼当时与山西相邻的真定、河南地方,一时之间,朝野震动。《明世宗实录》中记录了嘉靖二十年这次“北虏破边”之后,皇帝立即下令调派兵马“赴真定、山西、河南地方相机防御”,兵部尚书张瓒等言,“都御史刘隅据守井陉,俱无可虑,但恐突入河南林县等处,宜行本处抚按官戒备”。[22]

嘉靖《涉县志》中也记载,嘉靖二十年这次“北虏入寇,辛丑秋八月复由大同入三关,至榆次、交城诸地,杀掠数十万众,四方震惊,……缉获虏细,声言欲窥河南、临清”,皇上敕谕河南地方加强晋豫边界防守,巡抚河南都察院右佥都御史魏有本决定“委官分据林、涉等县诸险扼,召集义勇以防虏骑东奔”。[23]

魏有本任巡抚河南、都察院右佥都御史是嘉靖十九年四月至嘉靖二十一年十二月,李宗枢则于嘉靖二十一年十二月接任,一直到嘉靖二十三年六月病卒[24]。根据上述史料,李宗枢嘉靖二十二年的巡边视察是在继续执行前一年魏有本布置的防守策略。

三、李宗枢其人

李宗枢,明史无传,《明史·蔡天祐传》[25]中记有李宗枢为御史时弹劾蔡天祐事。据《故都察院右佥都御史富平石叠李公行状》[26]中记载,李宗枢,字子西,号石叠,生于弘治丁巳(1497年)十二月二十四日,卒于嘉靖甲辰(1544年)六月三日。李宗枢是陕西省富平县流曲镇人,故常自称“秦中李宗枢”。其父李恕,“登弘治丙辰进士,官至贵州布政司左参议”。宗枢“生七岁即善诗,十岁日诵古文数千言,十六补县学生”。十九岁中正德丙子科陕西乡举,七年后登嘉靖二年癸末科进士。先在工部见习,嘉靖三年授山东诸城知县,嘉靖七年升任监察御史巡边宣大,在此期间李宗枢熟悉边防,多次就边事上奏条陈,由此有“边才”之誉。后升颍州兵备佥事,嘉靖十四年升河南布政司左参议,曾帅师剿贼。十七年转河南按察司副使,十八年升左参政、按察使,后因母亡丁忧三年。嘉靖二十一年,因“时虏数犯境,三晋多蹂践之。而边镇守臣累以事罢去。上忧之,乃诏廷臣各举所知。于是天官卿臣赞入白公可任大重。顷之,给事中臣汝默、监察御史臣崧等谘议佥同,又各联名荐公等十九人如许云云。奏既入,公适制阕,遂起复河南按察使。其时边烽未息,境内骚动。而任吾土(指河南)者皆遑遑然未宁。于是用公由按察使拜右佥都御史”。既受命,李宗枢“相地设险,分兵塞隘,羽檄虽驰,常度不改”。由前述“李宗枢刻石”可见,在李宗枢任职的一年半中,其中近一年都在晋豫边界的太行山中巡视关塞修筑情况。此间山险路远、交通不便,其中艰辛劳苦可以想象。嘉靖二十三年六月李宗枢卒,享年四十八岁。

李宗枢出身书香门第,为人性慧才敏,有济事才,交游间情义殊厚,为官清廉公正,政绩斐然。又擅长诗文书法,“诗学初唐,文宗秦汉,书法章草入能品”,《明诗综》收有其《度居庸关》一首[27],颇有唐代边塞诗之气象:

峻壁含云迥,飞湍接涧回。

虚闻三峡险,疑是五丁开。

荒树分天宇,惊沙暗戍台。

只惭持节使,不是弃繻来。

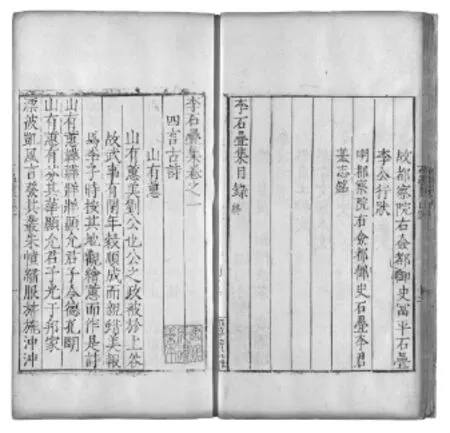

今有《李石叠集》[28]传世(图六),共四卷。卷首有目录,卷一为古诗,卷二为律诗、绝句,卷三、四为各类文稿,包括序、墓志、传、表、疏、祭文等,卷四后附有李公行状、墓志铭。由于李宗枢去世较早,其文集皆为友人搜集遗稿编辑而成,故而文集中对于其生前最后一年巡行关隘的事迹记录甚少。

图六 《李石叠集》书影美国加利福尼亚大学伯克利分校藏汉籍

四、小结

通过对各地分布的“李宗枢刻石”情况的梳理,印证了嘉靖《河南通志》中所记载的:“嘉靖二十一年,因北虏犯顺,河南凡隘塞之处咸设戍守”[29]可见当时情势紧急,河南地方上下全力以赴,加强防守。巡抚河南都御史李宗枢临危受命,不畏艰险,在人生的最后一年里,四处巡察关山隘口。山西与河南之间以茫茫太行山为界,其间相通险径甚多,可以肯定,当时李宗枢所巡察竣工的关隘必定不止于上述统计,还有更多的遗址古迹值得去探索发现。

[1][3][6]赵杰《明代河南省长城考察简报》,《华夏考古》,2012年第4期。

[2]刘泽民主编《三晋石刻大全》晋中市左权县卷,三晋出版社,2010年。

[4][清]王轩等纂修《山西通志》卷四十八,关梁考五,中华书局,1990年。

[5]王苏陵《三晋石刻大全》长治市黎城县卷,三晋出版社,2012年。

[7][清]程大夏、李御编纂《黎城县志》,清康熙二十一年。

[8]台湾中研院史语所校勘《明世宗实录》卷二八三,嘉靖二十三年二月庚午朔条,1962年。

[9]图片来自网络。

[10]张增午《豫北长城遗址的探索》,《中国长城博物馆》,2009年第2期。

[11][清]周际华纂修《辉县志》卷四地理关隘,清光緒二十一年刻本。

[12][明]侯大节纂修《明万历卫辉府志》卷之三,建置志下关梁,卫辉市地方史志办公室点校,中州古籍出版社,2010年。

[13]图片来自中央电视台纪录片《地理中国·白陉迷道》,2015年。

[14]《白陉古道探踪》,辉县新闻网,2014年10月28日。

[15][明]唐交修、陈玮纂《武安县志》卷四艺文志《砖城隘口记》,明嘉靖二十六年刊本,《天一阁藏明代方志选刊续编》第四册,上海书店,1990年。

[16][清]邱峨纂修《新安县志》卷之一,封域四山川卷,乾隆三十一年(1766)编纂,民国3年石印本。

[17][清]林荔纂修《凤台县志》卷之三关隘,清乾隆四十九年刻本。

[18]罗火金《山西晋城大口隘关城及长城调查与研究》,《中国国家博物馆馆刊》2008年第2期。

[19]李孝聪《中国区域历史地理》,北京大学出版社,2004年。

[20]台湾中研院史语所校勘《明世宗实录》卷二五二,嘉靖二十年八月甲子条,1962年。

[21]台湾中研院史语所校勘《明世宗实录》卷二六三,嘉靖二十一年六月辛卯条;卷二六四,嘉靖二十一年七月己未条,1962年。

[22]台湾中研院史语所校勘《明世宗实录》卷二五二,嘉靖二十年八月甲子条,1962年。

[23][明]阙名《彰德府磁州涉县志》嘉靖刊本,《天一阁藏明代方志选刊续编》第四册,上海书店,1990年。

[24]吴廷燮《明督抚年表》,中华书局,1982年。

[25][清]张廷玉《明史》卷二百,列传第八十八,中华书局,1974。

[26][明]李宗枢《李石叠集》,嘉靖二十九年西亭书院刊本。

[27][明]朱彝尊《明诗综》卷四十四,上海古籍出版社,1993年。

[28]陕西省图书馆藏有《李石叠集》一部,入选第二批《国家珍贵古籍名录》;另有美国加利福尼亚大学伯克利分校所藏汉籍中也有相同版本的《李石叠集》一部,钤有“雪沧所得善本”印,已数字化上传网络,可免费下载。

[29]李景文、郭鸿昌主编《河南大学图书馆藏稀见方志丛刊》第九册,《河南通志》明嘉靖三十四年(1555年)刻本,国家图书馆出版社,2016年。

(作者工作单位:深圳博物馆)