榆林横山乡村龙王庙壁画中的乐人形象分析①

2017-03-23李宝杰

李宝杰

榆林横山乡村龙王庙壁画中的乐人形象分析①

李宝杰

龙王庙是陕北乡村举行龙王信仰仪式和祈雨活动的主要场所。现陕西省榆林市横山县(现横山区)一些村庄中仍保留有不少旧的龙王庙,如赵石畔镇的壑则墕村、塔湾镇的付园则村、石井村三处龙王庙均为清代所建,其建造特点除了都是窑洞式建筑外,在庙内两壁都绘有“龙王出宫布雨”和“龙王布雨回宫”壁画,画中的龙王仪仗队列绘有鼓吹乐人形象。各庙中的壁画内容基本一致,绘制风格各有特点,乐人服饰大致相同,使用乐器有所差别。

榆林横山;龙王庙;壁画;乐人形象

⓪①自古以来,陕北就以各类民间信仰盛行著称,沿袭至今,处处可见庙宇,村村都有神会,一年之间以各节日为节点举办多种庙会活动,拜神还愿、穰灾祈福,构成了陕北乡村生活的一大景观。

陕北民间信仰中两种神被供奉的最多,一是龙王,一是娘娘,前者服务于生产,后者主要为了繁衍,这就导致了庙宇建筑中的龙王庙和娘娘庙的修葺占据着绝对的优势。在此仅以榆林市的横山县为例,全县1095所庙宇建筑中,龙王庙有364所,占比33%;娘娘庙有130所,占比12%。②横山县黄土文化研究会等编著《横山宗教庙观》(内部使用),2008年,第166页。其中,龙王庙的主神供奉不一,有供奉黑龙、青龙、黄龙的,也有供奉白龙、红龙的;有的是五龙俱在,而有的仅塑一龙。粗略统计,在364所龙王庙中名为黑龙庙的24所、青龙庙14所、黄龙庙9所、白龙庙7所、红龙庙3所、五海龙王庙4所、老龙庙和水龙庙各1所,其他笼统地称为龙王庙的301所。黑龙庙之所以在其中占据优势,按照陕北民间说法,黑龙威猛、本事大,不仅降雨灵验,还能穰灾除孽、治病救人,所以供奉黑龙的居多。

龙王庙建筑有自己的特点,庙中彩绘壁画因其人物形象众多且具有仪仗队列而不同于一般。仪仗队列具备宫廷卤薄的规格,鸣锣开道,鼓乐喧天,这正是本文所关注的。通过考察榆林市横山县几处古代龙王庙的残存壁画,力图弄清楚龙王出宫布雨仪仗的特点、乐人的规制以及现代新修龙王庙壁画绘制上的变异。

一、横山县三处清代龙王庙的地理位置及基本情况

(一)赵石畔镇壑则墕村龙王庙

赵石畔镇壑则墕村龙王庙位于榆林市横山县西南方向20公里处的高槽沟,GPS坐标为北纬37°46′27″、东经109°21′4″,海拔1232m,沟对面是白意卯,沟下边有季节性的东西流向水沟。

该庙建于高槽沟的西侧,坐西朝东,为一单孔拱形土窑洞式建筑(见图1)。庙高2.44m,庙宽2.27m,纵深3.89m。窑洞内正面筑有一高0.62m、深0.50m的泥土供台,上置龙王牌位、香炉、供香和占卜用的卦。供台上方为宽2.26m、高1.36m的拱形五海龙王画像,自左向右分别为黑、白、青、黄、红各龙王,青龙居中,以此可判断该庙是以供奉青龙为主,当地人称该庙为“五海龙王庙”。③文中所有插图均为笔者2012年6月、2016年8月实地考察所拍摄。

庙内壁画除正面主位五海龙王图外,左侧为“龙王出宫布雨图”(见图2),该图宽3.26m、高1.36m,图面内容以五龙出宫布雨仪仗队列为主。由于壁画脱落有损,大致能看清楚的除了五位龙王左手各托青色小盂、右手各执柳枝外,还有雨师、雷公、风婆、电母等诸神辅助降雨的造型。走在队列最前面的是头戴卷檐红毡帽的六位使者,其中两位肩抗肃静、回避牌,其他四位分别是手持铜角等鼓吹乐器的仪仗乐人。右侧“龙王回宫图”(见图3)大小尺寸与左侧壁画基本相同,内容上变化最大的是五位龙王已完成了布雨,头顶上多了华盖,手中的小盂法器、柳枝已被笏板取代,表明要回宫向玉皇大帝禀告。这侧壁画保留了最珍贵的两处局部:一处是可看清四位乐人有两位在吹角(一角弯形管、一角直形管),一位双手击铜钹,还有一位因遮挡和部分脱落看不清所持乐器,但从画面人物脖子上的细绳痕迹推断应该是在敲击挎鼓;另一处是画面最下方绘有三位头戴顶盖花翎、着黑色官服、其中最前头一位左手托举黄裱的官吏,和三位着大襟短装的农人,其中一人执幡、一人肩挑贡品、一人手牵祭祀用山羊(图4)。因这部分绘制的是凡间俗人感念龙王行云布雨恩德而去庙中布施、进贡、焚香,当以时人样貌为蓝本,以此印证出该龙王庙的建造与壁画绘制的时间应该不出于清代。除两侧壁画外,庙顶还绘制有祥云环绕的“后天八卦图”(也称“文王八卦图”)。

图1 壑则墕村龙王庙内

图2 壑则墕村龙王庙左侧壁画

图3 壑则墕村龙王庙右侧壁画

图4 壑则墕村龙王庙内左侧壁画下部供养人形象

整体来看,该庙虽为山村土庙,但壁画绘制主题鲜明、构图布局讲究、比例得当,虽遇上百年风雨剥蚀,但残留的画面色调依然鲜艳,经请教随行行家方知,皆由于古人绘制壁画采用传统天然石色所致,而不似今天的聚丙乙烯化学颜料容易褪色。

(二)塔湾镇付园则村龙王庙

从横山县赵石畔镇沿204省道向西南行10余公里就是塔湾镇,付园则村坐落在该镇的正南方向10余公里处,该村的庙卯沟建有一庙院。据庙院内所立付园则庙宇碑文记载:“二百多年前先人携手求神拜佛,修建庙堂,在位于横山县付园则村一沟洼地带建一庙院,命名为‘庙卯沟’。”④引自牛光亮撰《付园则庙宇碑记》,2009年2月2日(农历一月初八)。无名山沟由修庙而得名,当地信众由修庙而心有所皈。十年文革,庙卯沟在劫难逃,旧庙院建筑人为地遭到破坏,在半山崖处留下窑洞式残庙5孔。1982年重修之际,庙址向高处挪移至半山中,被重新命名为“庙峁山”,由此,付园则村的庙院实际上形成了上下新旧两处庙址。

新建庙院由7孔窑式建筑构成,主奉关老爷,其他6间庙分别为娘娘庙、魁星庙、四郎将军庙、文昌庙、黑龙庙和黄龙庙。庙内神像分别由彩绘泥塑和彩绘壁画组合而成。

半山崖处残存的5孔旧庙,由于大雨冲毁小路,地势十分险要,远处眺望犹如挂在半山腰上的一排黑洞,让人无法靠进。在当地村委会和村民的帮助下,从半山腰用粗绳放下10余米长的铁梯后,我们一行几人才得以进洞观察、拍照。5孔旧庙的GPS坐标为北纬30°43′57″、东经109° 12′4″,海拔1122m,坐北朝南,一字排开,均为窑洞式建筑,由东往西分别是魁星庙(后改用为娘娘庙)、文昌庙、观音菩萨庙、四郎将军庙、五海龙王庙。

5孔旧庙中的神像塑造和壁画绘制从残存痕迹来看并不统一,其中第2孔、第3孔、第4孔庙从残存痕迹可看得出,正面的供奉主位原都塑有彩色泥胎神像和修有泥土供台,左右两侧根据供奉主题绘制有相关内容的壁画,如第2孔庙的文昌进京赶考图、文昌进京赶考归乡图;第3孔庙的菩萨祈雨图、菩萨审判图;第4孔庙的杨四郎将军消灾图等。第1孔魁星庙和第5孔五海龙王庙则以纯粹彩绘壁画构成,没有泥塑神像,魁星庙左右两壁绘有魁星点斗图,庙顶绘有“后天八卦图”。

图5 付园则村龙王庙内

图6 付园则村龙王庙右侧壁画

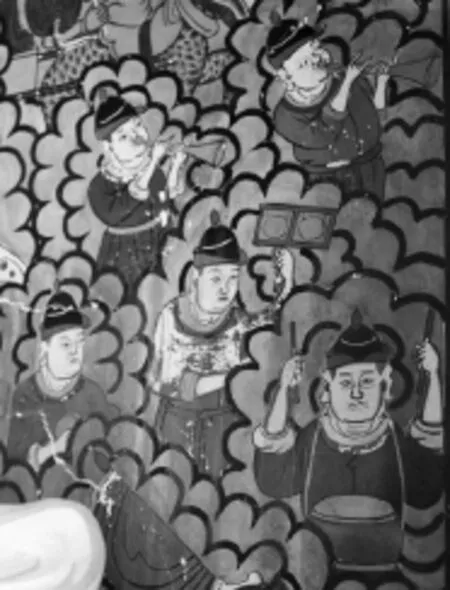

在此重点分析的是第5孔五海龙王庙(见图5)。该庙高2.07m,庙宽1.60m,庙深2.82m。正面主神位绘有拱形五海龙王壁画,高1.47m,宽1.50m,所绘神像自左向右分别为黑、白、黄、青、红五位龙王,黄龙居中心主奉位置。壁画下修有高0.50m、深0.66m、宽1.60m的泥土供台。左侧《五海龙王出宫布雨图》高1.18m、宽1.60m,画面内容以五海龙王出宫布雨仪仗为主,绘有五位龙王、雨师、雷公、风婆、电母以及手拿鲁班尺的重瞳天师等降雨神仙谱系。画面布局采用了类似于山西永乐宫等壁画中惯用的“朝元式”⑤“朝元式”(或平列式)布局源于山西芮城永乐宫《朝元图》,内容描绘道府诸神朝谒元始天尊,故名“朝元”。“朝元式”构图在我国庙宇壁画中具有典型意义,其特点是以主神为中心平列展开,形成一个个大的组合单位,显示了画面的主次和节奏关系。有助于表现有时间关系的故事,有主次关系的人物,以及罗列的器物和场景,画面的次序感很明显。构图方式,上部的群仙谱系可分三重,最上重是五海龙王及雨水外溢的青色水瓶法器,居中者是雨师、雷公、风婆、电母、重瞳天师等诸神仙,下重是鸣锣开道的皂隶、手持金瓜、斧钺、朝天镫的护卫和手持弓箭欲射的凶神、夜叉,鼓号齐鸣的乐人居于队伍最前面(右侧)起仪仗引领作用。下部占用极窄位置应该还绘有凡间形象,因年代久远图像脱落严重,仅留有少许痕迹。仪仗中的鼓吹乐人绘有三位,一人竖击圆形扁平双面小鼓、一人双手击铜钹、一人吹角,人物造型并非单一朝向,而是相对呼应,显得十分生动。

右侧《五海龙王布雨回宫图》(见图6)大小、构图方式与左侧壁画基本相同,最大的变化也是五位龙王完成了降雨,手中的小盂、柳枝换成了笏板,将要回宫向玉皇大帝禀报。有意思的是诸神仙的造型十分生动有趣,有抱水鸭者也有持钵者,象征着雨水来临,风婆、电母则靠在銮车、水瓶上闭目休憩。壁画最下面绘有一些凡界供养人,画色虽大部分脱落,但从依稀可辨的着装和姿态上可判断出该壁画绘制的时间也应在清代。因为右侧最前面领头的也是一位头戴顶盖花翎、着黑色官服、手托黄裱的官吏模样,随其后的五位着淡青色服饰的供养人,从姿态分辨可推测有吹号角、击鼓或击铜钹的动作。此前曾有美术界学者考察过此庙,对比了山西永乐宫、稷益庙等绘画风格,从画风、画技、用料等方面大胆推测该庙或建于明代,⑥参见高海平:《横山付园则村旧庙壁画考》,《文博》2006年第5期,第39-40页。但仅此官吏头上的顶盖花翎和黑色官服或可印证这一判断的错误。该庙还有一特殊之处,与其他四所庙在拱形天顶绘制“后天八卦图”不同,绘制的是一只四肢张开、口吐龙须、祥云围绕、栩栩如生的四爪老龙。该龙满身黑红色鳞片、外勾靛蓝,尾里头外来回弯曲着向外凶猛扑来,笔调虽不显细腻但却十分的生动。至于庙顶所绘“后天八卦图”或四爪老龙有什么不同的讲究,笔者暂无可靠资料分析,在此暂且按下不表。这是笔者在陕北采风中,无论旧庙还是新庙,唯一所见在庙宇天顶绘制龙形图的龙王庙。

图7 石井村龙王庙内

图8 吹角者

图9 击挎鼓者

图10 击二饼子者

(三)塔湾镇石井村的龙王庙

同属塔湾镇的石井村在付园则村的西南方向,距离不足10公里,在向南行进的204省道与清河岔道交汇处的公路左侧红砂石崖上保留有一处单孔龙王庙,GPS坐标为北纬30°42′37″、东经109°8′7″,海拔1128m。该庙依据红砂石崖条件开凿成“枕头式(横向)”窑洞(见图7),坐东朝西,庙高2.19m,庙宽3.04m,庙深1.80米。庙内四壁及天顶皆绘有壁画,正面高0.52m、深0.46m、宽3.04m的泥土供台上方,绘有高1.30m、宽2.37m的五海龙王画像,自西向东分别为黑、白、黄、青、红各龙王,黄龙居中心主奉位置,与付园则村的五龙庙排序一致。左侧和右侧依然绘有《五海龙王出宫布雨图》和《五海龙王布雨回宫图》,庙顶绘有祥云围绕的“后天八卦图”,脱落严重,所剩无几。与前述两所龙王庙有所不同的是,在进洞口的左右两侧还绘有单色的手提提篮的田公和田母线图。

庙内左侧和右侧的《五海龙王出宫布雨图》和《五海龙王布雨回宫图》最具特点。由于壁画绘制位置面积相对狭小,故采取了纵向拱形的方式布局,左侧壁画高1.49m、宽1.02米,右侧壁画高1.47米、宽1.16米,右边大左边小,两侧空间尺寸并不规则、统一,但表现内容以及人物安排并未做任何省略,依然采用“朝元式”结构方式,只是将上部各路神仙的天界布局改为四重,五海龙王居第一重,风婆、电母、雷公、雨师、重瞳天师等布雨神仙居第三重,四位乐工被加在诸龙王和众神仙之间靠前的位置,既可单独看作第二重,也发挥着引领仪仗的作用,开路使者及护卫居第四重。最下部凡界依然绘制有各路生灵。由于受洞口溢进的阳光照射角度不同,左右壁画风蚀的程度不同,比较来看,左侧龙王出宫图保存的要比右侧龙王回宫图完整一些。壁画中仪仗队的鼓吹乐人分别是一人吹角(见图8)、一人击挎鼓(见图9)、一人持击二饼子(见图10)、一人双手击铜钹(见图11)。右侧《五海龙王布雨回宫图》上部虽脱蚀的厉害,但下部凡间供养人图像保留的相对完整、清晰,领头的是头戴顶盖花翎、着官服、手托黄裱的官吏,紧随其后的依次为击手鼓者、吹管乐器者、击铜钹者、挑供品的挑夫,一行共5人朝庙门走去。

图11 击铜钹者

该庙空间虽然狭窄,但庙内壁画安排有序,特别是左右两壁主体壁画在人物布局上虽受限于空间的约制,但进行了巧妙的设计,在突显各层人物的分量和重要性的基础上,进行了有效布局,形成了自己独有的特色。

二、龙信仰及其龙王庙壁画中的乐人形象

(一)龙信仰的历史延续

龙崇拜、龙信仰以及能行云布雨在我国很早就已出现,殷商甲骨文中有∶“其作龙于凡田又雨。”⑦胡厚宣主编:《甲骨文合集释文》,北京:中国社会科学出版社1999年版,第29990条(2)。《易经》中有“水流湿,火就燥,云从龙,虎从风……则各从其类也。”⑧[魏]王弼注,[唐]孔颖达疏∶《周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第17页。《管子·短语·水地第三十九》则云∶“龙生于水,被五色而游,故神。欲小则化如蚕蠋,欲大则藏于天下,欲尚则凌于云气,欲下则入于深泉,变化无日,上下无时,谓之神。”⑨[西汉]刘向汇编,贾太宏主编∶《管子通释》,北京:西苑出版社2016年版,第340页。到了春秋战国时期龙就已经被神话的上天入地无所不能。

20世纪90年代以来,考古学界、历史学界、民间文学界掀起对龙崇拜、龙信仰源头的追溯,研究活动持续发酵,意见虽难统一,但新说不断。⑩可参阅徐永安:《“龙崇拜起源”研究述评》,《长江大学学报》(社会科学版)2007年第3期,第11-13页。无论根据哪种因素做推断理由或源头,但在龙信仰意识不断强化的后期延展中,唐宋两朝的官方认可与推波助澜,是造成龙信仰获得崇高地位的直接原因这一点上,大家的意见颇为一致。有两则历史实事可为佐证:一是唐开元二年闰二月玄宗“诏令祠龙池”“诏置坛及祠堂”、二十年又被正式写进“开元礼”①《唐会要·卷二十二·龙池坛》,江苏书局光绪本,第17页;《通典·卷一百一十六·开元礼纂类十一·兴庆宫祭五龙坛》,北京:中华书局1988年版,第2975页。;二是宋“徽宗大观二年十月,诏天下五龙庙皆封王爵。青龙神封广仁王,赤龙神封嘉泽王,黄龙神封孚应王,白龙神封义济王,黑龙神封灵泽王。”②《宋会要稿·礼四之十九·五龙祠》,民国二十五年,哈佛燕京学社资助,国立北平图书馆委讬上海大东书局印刷所代为影印本。以此反映出民间信仰从此被提升到了正统的国家祭祀层面。

有学者注意到龙信仰地位的跃升还牵扯到一个重要的因素——五龙形象的转变。李留文在研究中引述了陈垣《道家金石略》之《重修枋口五龙庙记》中的一句话:“耆旧传闻,唐室而下,废龙而立庙。”《重修枋口五龙庙记》为北宋张解所撰,表明唐以后在祭祀中变祭坛为神庙,使得塑土龙演变成塑神像,即龙由动物形象转变为头戴梁冠、身着官服、手持笏板的神仙形貌。这种变化李留文认为与唐代印度大乘佛教传入后的龙王信仰有关,并旁引了敦煌壁画中的《龙王礼佛图》形象予以佐证,从而得出结论:“由于佛教的影响,中国本土的龙的形象发生了拟人化的根本变化。”③李留文:《试论五龙信仰的形成与演变》,《西北农林科技大学学报》(社会科学版)2010年第1期,第103页。

由于地位的迁升,龙王在职能上也在不断地发生变化,如布雨、穰灾、驱邪、祈福等。尽管金元以后五龙祭祀被朝廷从国家正祀中剔除,但在民间却一直延续下来,尤其是龙王能兴风作雨、普降甘霖的职能,应和了我国北方干旱气候农业生产祈雨的需要,加上在民间信仰中融会传统信仰中雷公、电母、风婆、雨师、重瞳天师等诸神为一系,使之龙王信仰的大家庭得以确立。其中,不可否认的是,宋徽宗对龙封王,使得龙王的地位获得了前所未有的提升,不仅一跃取代了远古雨师的地位,而且享受到王者的卤簿待遇,凡出行必前呼后拥、鸣锣开道、金鼓齐响、鼓乐震天也就成为一种必然,因此,在民间庙宇绘画中,有关龙王内容的设计布局就离不开相应的仪仗设置,鼓吹乐人形象的安排也就成了必不可少的一个方面。直到今天在陕北无论新旧龙王庙修葺,壁画的绘制依然延续着传统的基本内容和风格布局。

(二)横山三处龙王庙壁画中乐人形象比较

根据前文对陕北现存旧龙王庙的大致介绍,我们对其壁画的构图内容已有了解,不外乎四类形象组成:龙王、各路神仙、仪仗使者、世俗人物。前三者都被组合到云气环绕的天界,占据画幅的大部分位置,唯世俗人物被置于下部边缘位置,在形象的尺寸比例上也大大逊于天界各路神仙的形象。这样的布局与形象安排符合中国传统绘画中,以某种形象塑造为中心的散点透视需要,龙王壁画的“朝元式”形象布局恰是这种需要的典型体现。

在整个龙王出行、回宫壁画的构思与人物安排中,仪仗中鼓吹乐人的身份实际上是比较特殊的,其仪式参与并非现实中真实的皇家帝王卤簿,而是有此待遇的龙王神仙。不管其侍奉的对象如何,乐人们在画面中始终是被组合在诸路神仙的队伍中,而不同于画面下部凡界俗人的独立存在,这就使得乐人的形象有“脚踏两界”的特征,但无论怎么说,龙王出行享受的卤簿待遇参照的是人间的礼制,因而,鸣锣开道、鼓乐齐鸣在画工的笔下自然仿效的就是现实场景中官场巡行的情境,不过在规制和待遇上并非一一对应,而是出于象征性需要点到为止,所以,在乐工数量乃至操持乐器的种类上就出现了各种不同。然而,鼓吹乐人在现实中毕竟是存在的,画工绘画时免不了对现实的参照或模拟,这就使得龙王壁画虽不是真正的写实,但存在一定的现实模板可依,特别是对乐人形象的塑造或凡界人物的塑造。

先从数量上看,前文举证的三处古庙中,壑则墕村和石井村龙王庙的壁画中绘制的乐人是4位,而付园则村龙王庙壁画绘制的是3位。如果仅从绘画的空间比较的话,三处庙宇中石井村庙宇由于条件所限凿成的“枕头式”(横向)窑洞,左右两壁的空间最为狭小,但乐工人物安排上却有4位,说明乐工人物的多与少,并不在于空间位置的大小,而是出于画工对画面整体布局的考虑。

再从乐工们所操持的乐器看,壑则墕村龙王庙壁画虽然绘有4位乐工,但由于人物布局的关系,形象鲜明,队列特征明显,乐工的身姿动作大部分被人物的错落排列所遮挡,其中两位吹管者相对清晰,另两位形象动作不明确。左侧壁画中乐器绘制只有靠近嘴的部分,并不能从整体上确认乐工吹奏的是哪一种管乐器,但右侧壁画绘有较完整的乐器图形,从吹咀和乐器管形判断属于直管和弯管的角。其他两位乐工从画面留下的痕迹看,其中一人胸前绘有钹形乐器,应该是在双手击铜钹,另一人正面朝向、右手高举呈握手状,脖颈右边衣领上隐约可辨有细绳的痕迹,推测应该是在敲击挎鼓类乐器(见图12)。石井村龙王庙壁画也绘有4位乐工,人物布局上显然要比壑则墕村的灵活,手中所持乐器也绘制的要清楚一些,其中一人手持方框二饼子(双云锣)④该乐器现在北方一些民间乐种中扔能见到,如西安鼓乐、榆林佳县白云观道教笙管等。“二饼子”是陕北当地的俗称。,一人双手击铜钹,一人双槌击挂在胸前的挎鼓,遗憾的是吹管者手中的乐器未绘制全,根据乐器吹咀和乐器握持推测也应为角类乐器(见图13)。而其最大的人物布局特点不像壑则墕壁画画成比较严格的队列形式,而布置的较为松弛、随意,呈现出演奏中的动态感和呼应性。当然这样的布局除了画工的刻意处理外,恐怕也与该壁画所处空间位置相对局促、画工们需要灵活布局有关。付园则村龙王庙壁画上绘制的乐工不同于前两例,人数只有三位,其中一人手持扁圆小鼓敲击,一人双手击铜钹,一人吹角类乐器,三人演奏的动态呼应最具形象性,与整个壁画的绘制风格相一致(见图14)。相比于前两例,付园则龙王庙的壁画,在整体布局上最为灵活,从五位龙王排列就可看出,面部并不是朝着一个方向,似乎在各司其职。其他人物形象的面目朝向处理也比较自由。画面上除了诸神仙,各路护法、护卫的数量也有所减少,说明画匠在整体布局上并未死守规则,而具一定的灵活掌握,以追求人物的现实动态感为目的,使之整个画面中的人物能够相互呼应。

图12 壑则墕村龙王庙右侧壁画中的乐工局部

图13 石井村龙王庙右侧壁画中的乐工局部

图14 付园则村龙王庙左侧壁画中的乐工局部

图15 华严寺“孤魂阎君殿”壁画

图16 白云观道教笙管使用的二饼子

统计来看,三处壁画中绘制的乐人在乐器的种类上共有5种:角、铜钹、挎鼓、二饼子、扁圆小鼓。其中,角、铜钹、鼓在每幅画中都有出现,说明其不可缺少的重要性。壁画中出现的角在形制上虽略显不同,但从几处能辨别清楚的画面看,其弯管(或直管)、管径逐渐由小到大过渡、小喇叭口、乐器吹咀等特征,可明确为角类乐器。角为西北马背民族乐器,汉时流入中原,唐人杜佑《通典》中就有铜角记载,晚唐段成式《觱篥格》中则曰:“革角,长五尺,形如竹筒,卤簿、军中皆用之,或竹木,或皮。”⑤[唐]段成式:《觱篥格》,[明]陶宗仪等编:《说郛三种(卷一百)》,上海:古籍出版社1988年版,第4601页。说明角的制作材质多样。《新唐书·百官》则载:“(节度使)入境,州县筑节楼,迎以角鼓。”⑥[宋]欧阳修、宋祁:《新唐书·百官四(下)》,北京:中华书局1975年版,第1309页。反映出吹角、击鼓在礼仪中发挥着重要的作用。宋人程大昌《演繁露》中所引:“蚩尤率魑魅与黄帝战,帝命吹角为龙鸣以御之。”⑦[宋]程大昌:《演繁露卷六·角》,文渊阁《四库全书·子部》,第852-116页。表明早在远古角即被用于军事活动。再查《清史稿》,皇帝卤簿配置不仅有大小铜角还有蒙古角⑧赵尔巽等:《清史稿·志八十·皇帝卤簿》,北京:中华书局1977年版,第3084页。,现北方民间吹打乐或戏曲中所用之“号筒”、“号头”、“长号”、“天号”等,形制上或有差别,但皆属角之孑遗或变种。角是古代依仗队列组成必不可少的重要成分。

各壁画中鼓类乐器绘有两种,其中,挎鼓在现代陕北闹秧歌中依然可见,有直挎在胸前的扁圆鼓,也有斜跨在腰际的腰鼓,民歌中常有“挎鼓子的哥哥”这样的词句。托举在手中侧击的扁圆小鼓除了付园则壁画中有出现外,笔者2013年在横山县党岔镇马坊村华严寺“孤魂阎君殿”拍到一组为亡魂举行超度的壁画画面,其中和尚手持的法器中就有左手托持、右手敲击的扁圆小鼓(见图15)。

二饼子仅在石井村壁画中有出现,现榆林佳县白云观的道教笙管中就保留有这种乐器(见图16)。龙王庙信仰在后世整合道教因素较多,道教科仪是否对其产生影响,也是值得进一步追溯的话题。另一方面地方民俗活动对画工的艺术见识也会有影响,民俗活动中使用的器物进入到画工们的创作视野中也是可能的。尽管,传统的庙宇画匠有一定的规范和沿袭,如神像谱系、神仙故事等,但在实际创作中显然存在一定的灵活处理空间,否则,就无法说明上述三个同样出自清代花匠之手的、相同题材的龙王庙壁画,在人物造型以及乐工乐器使用上存在的差异了。

另外,乐工们的着装也是一个值得推究的方面。首先,三处龙王庙各壁画中乐人都有统一的着装:壑则墕村龙王庙四个乐人均头戴尖顶卷檐红毡帽,身着蓝色圆领、红色大襟长袍(右侧壁画乐人毡帽和长袍为白色,疑为褪色所致);付园则和石井村龙王庙壁画中的乐人头戴也为尖顶卷檐红毡帽,与壑则墕村壁画乐人比较来看,应属于同一款式,所不同的是毡帽佩戴方向不一致,前者帽檐朝后、后两者帽檐朝前。付园则和石井村壁画乐人所着大襟长袍并未统一颜色,前者红、绿、蓝三色搭配,后者红、绿、浅蓝、深蓝四色搭配,由此可判断,后两者在绘画风格上似乎更接近。

从乐人身着红色卷檐毡帽和大襟长袍的特定装束可做如下分析:(1)统一的着装反映出乐人的特殊身份。我们知道,自北魏设立乐户制度以来,从事乐舞表演职业者隶属于一个特殊的贱籍群体,除了身份的限定以外,在出行应事中也有特定的着装要求。如山西的“乐户”“红衣行”着装、陕北吹鼓乐班的“道袍”⑨该“道袍”并非道家服饰,而是历史时期陕北官吹艺人对自己出外应职所穿长袍服饰的习称。都属于这方面的遗存。龙王庙壁画中的乐人身着卷檐毡帽和红色衣袍是使者或侍从身份的标识。有研究认为,卷檐帽在北方的流传是蒙元帽式的孑遗,在元代“多为侍从所戴”,在“明代戏曲和小说插图中的皂隶形象,尤其是官员的仪仗和侍从皂隶,几乎清一色戴这种帽子”,而清代的“暖帽”又与其极其相似。⑩罗玮:《明代服饰中的蒙元影响考》,《中国边疆民族研究(第三辑)》,2010年,第137、138页。以此说明古代农耕时期在不同民族、王朝统治下,虽然在着装上有着许多要求或变化,但在社会生活中,服饰文化往往具有一定的传统沿袭性和稳定性。(2)红色衣袍在特定场合中似乎更是卤簿乐人的专属,如《明史》中载无论是在洪武还是永乐年间,在冠服上“乐生绯袍”或乐工“红罗生色画花大袖衫”,王府乐工冠服也是“俱红绢彩画胸背方花小袖单袍”①[清]张廷玉等:《明史·志第四十三·舆服三》,北京:中华书局1974年版,第1650、1652、1654页。。《清史稿》中也载有:“乐部乐生……乐部袍红缎为之。”②赵尔巽等:《清史稿·志七十八·舆服二》,第3062页。以此表明乐人着红袍具有一定的传统可循。陕北的唢呐鼓吹艺人在民国之前为官府祭祀需要有应官差之役,应召的吹家被称为“官吹”,据一些老艺人回忆,“官吹”是要统一着“道袍”的,也就是官府仪仗需要着“制式服装”。这种道袍虽不能比同龙王庙壁画上的乐人服饰,但从一个侧面反映出乐人从事仪仗活动的规制和传统。民间尚且如此,龙王大驾出行自然就少不了更高规格的待遇。红帽、红衣乐人在画面中的布局,就如同龙王降雨少不了雨师、风婆、电母、雷公一样,是整个画面、谱系的组成部分,只不过承担的是仪仗职能罢了。

(三)龙王庙壁画乐人仪仗与现代陕北唢呐鼓吹比较

前文所列横山三处龙王庙壁画中的乐人仪仗部分虽有差别,但在基本内容和形式上应该是一致的,就是现代复修或新修的一些庙宇依然延续着这样的构图传统。画面中除了围绕龙王行雨的神仙系统外,仪仗部分实际上也自成体系,组成成分不外乎鼓吹乐人;鸣锣开路、肩抗肃静、回避牌的使者;手持金瓜、斧钺、朝天镫的护卫,以此显示王家的气派。尽管,在人物的实际数量上与现实中的王公巡行仪仗并不对等,但其象征性已具备。这样的礼仪规制,在封建社会是社会等级的集中体现,但与民间生活并非没有联系,就是现代,在陕北民间乡村祭祀的一定范围里依然可以寻到踪迹。

其一是仪仗的组织与结构。现代陕北唢呐鼓吹奉事,除了最基本的红白喜事外,最重要的活动就是祭庙和神会祭祀,凡大一点的庙会或神会活动都离不开唢呐鼓吹,最主要的作用是为迎供、祭祀服务。一般在迎供队列的最前头依然保留有鸣锣开道使者;肩抗肃静、回避牌使者;大唢呐老五件乐班等。大一点的活动也有肩抗金瓜、斧钺、朝天镫的护卫和旌旗手,基本上和龙王庙壁画中一样。

其二是乐人组合的相似性。现在陕北唢呐鼓吹乐班最传统的组合是老五件+长号③长杆铜角。,其中大唢呐一对(上下手各一,兼吹长号)、小鼓(或挎鼓)一个、铜钹一副、疙瘩锣一个,与龙王庙壁画中的乐人乐器配置有一定的相似性。龙王庙壁画中虽没有唢呐,但有承担明礼作用的角。陕北大唢呐手兼吹的长号也被称为“天号”“号筒”,发音简单,高亢明亮,与壁画中的角发挥的作用是一样的。老五件组合中多了一件疙瘩锣,其他如小鼓、铜钹则是一样的。壁画中出现有二饼子,这在现存佳县白云观道教笙管中依然在使用。扁圆小鼓在陕北民间的使用情况不详。

其三是礼仪的作用和目的性。结合上述列举横山龙王庙壁画的表现内容,无疑,乐人在其中承担着龙王与诸神仙出行的仪仗作用。而现实中的陕北大唢呐鼓吹虽也承担仪仗作用,但民俗演艺的范围和意义要大得多,除保留有祀庙的礼仪功能,还参与诸如节庆、红白喜事、老人祝寿等民间礼俗活动,不仅要满足一定的民间仪式需求,还要满足娱神娱人的需要,并不断向民间娱乐表演蔓延,这点是与壁画不同的。

其四是现代龙王庙壁画乐人形象绘制的变化。千百年来传承的民间信仰并非一成不变,一定程度上也会融入时代的气息,上述三处旧龙王庙壁画虽然根据画面提供的信息都可归于清代,题材内容趋于一致,但在细节上还是有所差异,其中除了不同画工的技巧表现、审美追求以及创作条件外,绘制的时间恐怕是造成差异的又一因素。庙宇壁画虽然属于传统型且带有一定规制的民间艺术,具备相对的稳定性,但如果拉开几十年甚至上百年的历史来看的话,画风上难免不出现变异,更何况有清一代延续了近三百年的历史。本文所考察的三处龙王庙虽然都地处横山县,相距也不过几十公里,但画风上的差异无论是行内人或行外人一眼就能看得出来,其中同属现在塔湾镇的付园则和石井村相距较近,因而在画风上相对接近,赵石畔镇壑则墕村高槽沟的龙王庙由于相对距离稍远,也或许年代相距大一些,与前两者比对在画风上就显得不太一样。

20世纪八九十年代以后复修或新修的龙王庙,在绘制上就更加显现出时代的特点。横山县赵石畔镇刘家坬关帝庙庙群建筑,主奉为关帝圣君。如同陕北许多地方的庙群建筑一样,该庙群围绕关帝庙,还修有其他多处庙殿,黑龙王庙就是其中的一所。据该庙保留的清代光绪年间所立《重修乐楼碑记》记载,该庙首次复修在清朝同治五年(1866),此后经过一个多世纪的岁月磨砺和人为毁坏,自1985至1999年由本村会首发起、村民广泛参与,对该庙进行了多次修整,逐步形成了现庙群规模。其中的黑龙庙修建于2013年,庙中五海龙王布雨图由当地艺人苏家社绘制。画面中别的内容在此不论,仅看仪仗中的乐人形象即可见出时代的影响和变化。与清代龙王庙壁画相比,吹奏乐人手中所持乐器已经从古代的角变为现在最常见的陕北大唢呐了(见图17)。而实际上在现代陕北庙会迎供或仪仗行列中,起引领或鸣号作用的依然是角(长号),画家并没有以此为模板而是画上了大唢呐,足见唢呐在画家心中的深刻印象和作用。

图17 刘家坬黑龙王庙壁画中的乐工

图18 永兴寺五海龙王殿壁画中的乐工形象

横山县响水镇卧龙山永兴寺(又名“鲍寺”),也是一座颇具特点的多神供奉的寺庙建筑群,山顶“大雄宝殿”于清代道光、光绪年间都有重修,环绕主殿的半山腰建有玉虚宫、四大天王殿、五海龙王殿、圣母宫等十余所各路神仙庙殿,据碑记多修于1984年以后。五海龙王殿的神像塑造采取了塑像和壁画结合的方式,龙王主神以塑像形式居中,两侧墙壁绘有五海龙王率群仙布雨图。其中的仪仗乐人由五位组成:唢呐2支、铜钹、挎鼓、二饼子各1件(见图18),整个构图和人物布局与石井村清代龙王庙壁画中的乐人形象极具相似性,所不同的是鼓吹乐人手中的乐器也变成了唢呐。

近年来重修的龙王庙中,也有参照清代壁画样式绘制的,如响水镇韭菜沟村的龙王庙④据重修碑记载原为该村万氏、魏氏家庙,初建于何时不详,现庙重修于2011年。,虽在仪仗乐人人数上作了简略处理,但形象穿着及所用乐器都继承有清代龙王庙壁画的一些特点,尤其是鼓吹乐人手中所持是角而不是现在的陕北大唢呐。

通过以上列举,不难看出陕北现代龙王庙壁画绘制中的一些变化,特别是在仪仗乐人形象处理部分,既有对传统绘画风格特点的继承,也有对现在地方民俗音乐文化的吸纳和借鉴;既遵从有传统的一些规范,也显现出一定的创意性。民间艺术的演进虽然有其自身的规律,但也脱离不了外部文化环境、文化条件对它的制约,因此,每个时代的艺术无论是哪个品种或哪些作品,多多少少都会从其身上寻找到时代的印记,横山龙王庙壁画的过去与现在也不例外。

三、总结

我国北方地区自古多干旱,特别是位居黄土高原腹地的陕北地区,特殊的温带季风气候,致使这里常年干燥少雨,严重影响到农业生产,因此,天神信仰系统中因龙王掌管龙宫能行云布雨,因此符合当地劳动生产的需要,在民间信仰中即被奉为神灵加以供奉,加之唐宋封建宫廷的建祠封王修庙,使之龙信仰具备了崇高的地位,拟人化的龙王形象也被不断地赋予各种神性,享受高规格的礼仪待遇,一一被反映在民间庙宇的建设与祭祀仪规的布设中。榆林横山一代自古崇信风气最浓,方志中记曰:“民人对于公益救济事宜恒吝惜不解,独于修葺庙宇、迎佛赛会反踊跃争先。”⑤刘济南、张斗山修,曹子正纂,曹思聪续纂:《民国横山县志》,《中国方志丛书》,据民国十八年石印本,台北成文出版社有限公司1969年版,第401页。并延续到现代,否则,就不会区区一个县属,10余万人口,竟有一千多所庙宇建筑,龙王庙竟在其中占到1/3强,这还不包括统计中遗漏的一些乡村老旧土庙,其密度之大可以想见。仅其物态化的表面即可反映出该地民间信仰在民俗文化生活中的重要位置和作用,以及巨大的覆盖面和影响力。

本文在研究中针对横山县赵石畔、石湾两镇三村中保留的古老五海龙王庙进行了实地考察,在对比分析中主要聚焦于龙王庙壁画中的仪仗乐人形象,从而得出如下结论:

1.文中主要分析的三所龙王庙均为清代所建,壁画中保留的着清代官员服饰的供养人形象为推测壁画的绘制时间提供了证据。

2.三处龙王庙壁画在绘制风格上存在差异,其中塔湾镇的付园则村和石井村相距较近,壁画风格更为接近。从整体画面的人物形象布局对比来看,赵石畔镇壑则墕村龙王庙壁画的人物排列较为规则、整齐,塔湾镇付园则村和石井村龙王庙壁画人物排列处理的相对灵活。

3.三处龙王庙壁画中的仪仗乐人服饰具有一定的相同性,均为头戴卷檐毡帽,身着圆领大襟长袍,属于官府乐人“制式”着装。其款式是否与当时、当地鼓吹艺人出行活动的传统着装有关联?因缺少相关资料记载不能确定。

4.各壁画中乐人使用的乐器共有5种,其中铜钹、二饼子(双云锣)、挎鼓画面清晰不存在辨识问题,吹管乐器因各壁画绘制与保留的问题,辨识上虽存在困难,但通过比对可推断为弯管(或直管)的古代角类乐器。唯付园则壁画中出现有单手托击的双面蒙皮扁圆小鼓。

5.通过与横山其他地方现代绘制的龙王庙壁画比较,可以发现壁画中乐人形象的变化,特别是手中的乐器,会受到时代的影响,如吹管乐器现多画成陕北大唢呐,但也有仿照旧庙壁画样式画成角的。反映出画匠的生活视野和绘画追求是造成画风改变的直接原因。

(责任编辑刘莎)

J609.2

:A

10.3969/j.issn1003-7721.2017.01.017

1003-7721(2017)01-0158-11

2016-12-26

李宝杰,男,博士,西安音乐学院音乐学系教授、西北民族音乐研究中心研究员(西安710061)。①本文为“第十四届国际音乐图像学会(ICTM)暨第三届中国音乐图像学年会(西安·2016)”参会论文。