论线性分析的混合策略

——探讨申克分析与动机、集合、曲式等分析方法相结合的相关问题

2017-03-23杨和平

杨和平

论线性分析的混合策略

——探讨申克分析与动机、集合、曲式等分析方法相结合的相关问题

杨和平

线性分析的混合策略是以申克-后申克理论为基础,综合动机、集合、曲式等分析方法,阐释作品音高组织的方向、层次、结构等方面的线性逻辑。申克分析具有立体多层与过程延展的特点,自然成为混合策略中的基石,综合其它方法是为增强分析效能的理性选择。它一方面要求分析者从严从细审视作品细节,又要有宏观视野,寻找到适宜的分析落脚点,梳理出独特规律;另一方面,还要求分析者尽可能借鉴相关文献,积极探索解决之道。

申克分析;线性分析;混合策略;分析效能

一、线性分析及混合策略的理论基础

⓪

“线性分析”一词由阿伦·福特在论文“音乐线性分析的新方法”中提出,“是讨论较大篇幅音乐的研究方法,尤其针对难以分析的或个性独特的音乐,如十九世纪末和二十世纪初的许多音乐作品,该方法强调音乐形式和结构的大规模线性构造”,试图调和“单个作品的特殊性与申克理论之线性结构一般模式之间的矛盾。①Allen Forte∶New Approaches to the Linear Analysis of Music,Journal of the American Musicological Society 41(1988), pp.315-316.”调和的手段之一就是个性观察与混合策略相结合:线性分析是对音乐运动过程的分析,包含不同维度的发展分析,申克分析(含申克-后申克理论)自然地占据着基础地位,不可阙如;其它分析方法作为策略上的参考(从作品实际出发),主要是动机、曲式、集合等分析方法。这是线性分析面对不同时期音乐作品、增强分析效能的一种理性选择。诸分析方法原非一家,水土有别,各有长处也各有局限性,交混应用是择善合流,是为得到相对丰富、深刻、全面的分析结果。

其中,动机分析极为灵活,内容包含其音高与节奏特征、形象/意象之所指、与其它动机的区别与关联、如何贯穿发展等,贯穿发展常结合展开性变奏(Developing Variation)手法加以观察,在中国,动机分析和曲式分析几乎不分家地结合在一起。动机与申克的结合:一,申克提供不同层面音乐构造的因果关联,核心动机的运动图景将丰富申克不同结构层次的分析;二,核心动机在深层次上控制作品的发展,以它为核心来表述的申克图表则不拘泥于背景结构,需厘清动机的延长线条与织体其它部分的关系。这块部分是中国的音乐分析较为薄弱的部分,具体表现为二者各说各话,线性逻辑的关联性探究较少。

集合分析在线性分析中起着辅助作用,它对于现代音乐作品中的音高组织分析提供了启发性的思路,它可以考察单一集合的特征(向量、排列等)、补集的应用、集合作用(结构集合或延长集合),也可以观察集合群的特征,如区间集合群与整体集合群之间的区别与联系等。当然,我们无法回避的事实是集合理论自诞生以来,各种争议不断,如截段的任意性、复合型与类属数据统计的晦涩性等各种问题,这需要学者们痛苦抉择,最终从大量琐碎的集合分析中梳理做出较有说服力的方案来。

曲式分析对中国学者来说是一个熟悉的着眼点,它将作品分割成不同的结构单元,然后讨论这些结构之间张力与平衡力,以及材料轮转、和声调性之间的关联性等。申克分析从未离开过曲式分析,申克的《自由作曲》、阿伦·卡德瓦拉德(Allen Cadwallader)与大卫·加涅(David Gagné)的《调性音乐分析:申克方法》、阿伦·福特与斯蒂芬·吉尔伯特(Steven E.Gilbert)的《申克分析导论》等都是非常自然地选择从乐段分析逐步过渡到奏鸣曲式的分析。曲式分析注重结构功能的探讨,申克理论则从“有机的统一体”观点出发,注重音乐从起点运动到终点的深层次的方向性设计,作为一个完型考量,常常打破曲式结构之间的屏障。

谈及申克分析本身,欧美也经历了坚守传统与拓展边界的挣扎,就音乐理论与音乐创作的发展现状而言,拓展性应用已不可避免。譬如,申克基本结构是基本旋律与和声的混合体,以传统功能和声为骨骼,甚至有意贬低不协和和弦的结构意义。而大量不协和和弦或非调性集合的运动是诸多近现代作品的和声常态,结构及其线性逻辑复杂、调性云诡或非调性写作,这些作品的线性分析既需要利用申克理论的分析思路,又要适应这些作品实际创作特点来加以调整,包括基本结构的形态及其各种延长技术等,这就是所谓后申克分析所关注的重要问题,以此来解决福特所说的“作品个体的独特性与申克理论所提出的线性结构一般模式之间的矛盾。②Allen Forte∶New Approaches to the Linear Analysis of Music,pp.315-348.”

本文从古典、浪漫、近现代等不同时期,选取了贝多芬、肖邦、瓦格纳、斯特拉文斯基的四部杰作为实例,结合福特、卡尔·萨赫特(Carl Schachter)、彼得·图恩(Pieter Vanden Toorn)、约瑟夫·斯特劳斯(Joseph N.Straus)、卡德瓦拉德与加涅等学者的观点,探讨线性分析中,申克分析与其它分析方法综合应用的具体做法及分析效能。

二、混合策略的分析效能检讨:以古典、浪漫、近现代等不同时期的四部杰作为例

1.核心动机发展、六度下行音列的线性贯穿与奏鸣曲式的结构运动——贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》(Op.2,No.1)第一乐章

贝多芬《f小调第一钢琴奏鸣曲》(Op.2,No.1)第一乐章,是一部生机勃发、富有戏剧张力的作品,曲式分析常关注如下信息:主题设计方面,主部主题为8小节的、具有开放特点的扩展乐段,动机a为f小调主和弦连续上行分解跳进,富有动力,即所谓曼海姆火箭式动机,对作品性格有着重大影响,动机b则是具有级进下行兼有回音特点的反向平衡动机。主题由2+2+2+2四个乐节构成,乐节1为两动机呈示,乐节2为模进,乐节3为裁剪分裂,乐节4以半终止作为结束,四乐节具有“起承转合”特点(见谱1)。副部主题开始为动机a、b的自由倒影,建构在主调的平行大调bA大调上,由本体(建立属持续音之上)加转折(活跃的音型材料)构成。主、副题的材料关联性及调性安排体现了作品在初始呈示时音高组织上的戏剧性与逻辑性的统一。

展开部则进一步开掘了两个主题积极发展的可能性,主部主题先在bA调上模进引入,随即转入下属bb小调中。随后的副题展开则结合音区转换、动机分裂、频繁转调(bb-c-bb-bA-f等调)等手法,洋洋洒洒,犀利酣畅,形成阶段性高潮。准备阶段建构在主调属持续音上,篇幅长大,推迟了再现部的出现,“V”字形的力度安排结合灵巧的动机模进,生机勃发。再现部中,副部移调再现,服从主调,体现奏鸣原则。这是从曲式功能的角度探讨了结构运动的线性过程。

接下来,本文应该给出作品的申克分析图表,然后就各种延长技术阐释声部进行的种种做法,但本文这里的申克分析想转向另一层面的思考,即除了指向基本结构的“前景-中景”分析之外,申克分析在这里有无别的角度?能否得到一些较为新颖的信息?

卡德瓦拉德与加涅在其著作《调性音乐分析:申克方法》③Allen Cadwallader and David Gagné∶Analysis of Tonal Music∶A Schenkerian Approach,Oxford University Press,1998, pp.5-12.一书的开篇,就以这个作品作为中心展开讨论,他们将分析的着眼点放在了主部主题终止的第7-8小节旋律音型上,这是一个从c3级进下行至e2的六度音列,他们认为,这一常被人忽视的、“不经意”的音型在全曲中有着不寻常的结构力作用:连接部中,该音列有三次陈述,第11-16小节,调性转至bA大调,六度音列bE-G音被邻音延长及节奏宽放处理,第17-20小节为两次紧缩重复。展开部中心阶段的第69-81小节,材料分裂发展,该音列悄然隐蔽其中,构成一个动态的线性发展过程。在准备阶段的第二小阶段第93-101小节当中,低音有着C下行到F的级进下行运动,它是六度音列的缩减形式,缩减的原因是准备再现的目标是主音F,非六度音E。再现部结束的7个小节(第146-152小节),以ff的力度再次强调了C至E的六度音列(见谱2)。

曲式分析论及了动机与主题、不同结构功能部分(呈示-展开-再现)的戏剧发展与线性逻辑,这是一条听觉易感知的明线。申克分析将不起眼的下行六度音列作为在作品中局部贯穿的隐伏线条加以梳理,虽然其规模要小一些,是一条听觉不易感知的暗线,但这样的学理洞察从另一维度辅助性地证明了作品音高组织的逻辑性,丰富了分析的结果。

2.动机贯穿、双调设计与结构交混——肖邦《幻想曲》(Op.49)

该作品具有丰富的戏剧性与一定的叙事品性,体裁为幻想曲,以具有交混特点的奏鸣曲式来承载。本文分析先从作品奇特的史诗性的引子开始,它规模长大,葬礼进行曲风格,它有何作用?音高上与其它主题有何关联?诸多曲式分析文献或含混不祥或避而不谈,但要探讨该作品线性发展逻辑这显然是个无法规避的问题。

萨赫特的著名论文《肖邦幻想曲Op.49:双调设计④Carl Schachter,by Joseph N.Straus ed.,Chopin’s fantasy,Op.49∶the two-key scheme,Unfoldings∶Essays in Schenkerian Theory and Analysis,Oxford University Press,1999.p.260.》,利用申克、动机等分析手段,将引子与其后的主题联系了起来。他将引子分为两个动机,X动机为下行四度跳进,Y动机为上行四度跳进接大二度级进下行,Y动机包含了X动机素材,在全曲中贯穿运用,具有核心地位。43小节连接部出现的贯穿全曲的连接材料以和弦分解音型呈现,分两层,均为动机为Y的节奏变体形式,上层Y(谱例简化了邻音装饰、三连音节奏等),模进相缀,下层将Y姿态(谱例简化了和声)放大至3个小节,上下两层纵向复合。为了更为明晰地将动机Y在作品中的贯穿体现出来,谱3是我对萨赫特分析的补充。

结合谱3,引子在作品中的轮廓清晰起来,它具有基础素材的作用,在其后的连接部、主部主题、副部主题、插部主题、尾声等通过动机Y及其不同变体有机统一起来。上述动机贯穿中,主部主题的构态则要复杂、隐蔽一些,需将其中一些线性进行中的装饰延长音剥离后,真相才得以显露。谱4为萨赫特为主部主题所作的申克中景图表,简化成分较少,诸多装饰性的声部进行细节都得以保留在图表之中,诸如音区转换、线性级进、声部交换、超越等等。萨赫特将开始的C-G下行跳进(用]标识)视为动机X,开头的三音C-G-A实际上是动机Y的倒影形式,第一个乐句又可解为动机Y的延长形式CFbE,其后高8度重复与紧缩。伴奏织体强调f小调的V和弦,有

着隐伏的C-G的五度级进上行线条,主部主题建构在不稳定的和声之上。

谱1 贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》(Op.2,No.1)第一乐章主部主题

谱2 连接部中六度音列的移位扩展;展开部与再现部中该音列的线性贯穿

谱3 肖邦《幻想曲》(Op.49)中的核心动机在作品中的贯穿情况

谱4 肖邦《幻想曲》(Op.49)主部主题的申克分析图表(CarlSchachter)

萨赫特在最后的结论中认为,两个主要调性(f-bA)中,bA大调更具有中心调的地位,故申克图表将整个作品的基本结构解释为3^-2^-1^,C音在漫长延长形式中完成了由f小调属音到bA大调三音的过渡,当然bA的中心调之路并不平坦,经历了极为少见的规模长大的斗争发展,直至再现部中副部及尾声(综合了插部与连接部)统一至bA大调,才肯定其胜利者的地位。

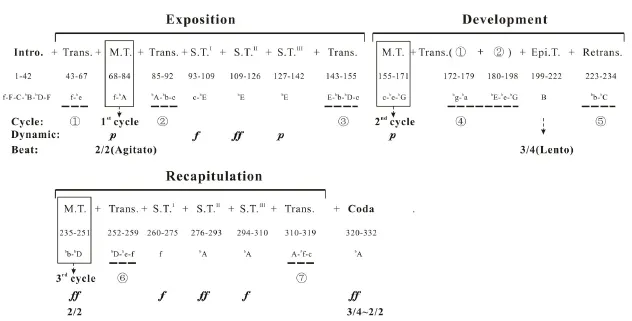

作品主题较多,主、副部规模较大,二者在陈述中均采用双调设计:M.T.(f-bA)、S.T.(c-bE)。主部由两个主题构成,主题一(第68-76小节)具有吟诵、热情之特点,派生性的主题二(第77-84小节)毫无准备地直接转入bA大调,“明朗、温柔妩媚⑤[苏]A·索洛甫嗟夫:《肖邦的创作》,中央音乐学院编译室译,北京:人民音乐出版社1960年版,第135页。另外,索洛甫嗟夫将本文中的副题三视为结束部。”。副部为三个主题组成的主题群,后两个主题具有动力化的进行曲风格。展开部中出现新的插部主题,这个体现了肖邦卓越想象力的主题打断了前面的陈述逻辑,将速度(Lento)、节拍(3/4)、调性(B)、性格(沉思)等做了较大调整,采用圣咏式的四部合唱写法,这些主题都通过引子材料潜移默化地有机组织起来。

作品曲式结构具有交混的特点,一是在奏鸣曲式的基础上兼有一定的回旋与变奏特点,体现在:主部主题在作品中三次变奏循环:f-bA(呈示部)、c-be(展开部)、bb-bD调(再现部),前两次都以弱奏呈现,再现部中以很强力度呈现,与副题保持了相对的一致性。另外,连接部以即兴的、流动性的分解和弦音型面目在作品中7次循环(以变体呈现)出现。二是展开部中的插部主题将速度、节拍等音乐元素做了较大调整,让整体结构上又增加了些许套曲化的特征。如此一来,作品结构的线性运动兼有奏鸣、回旋、变奏及套曲相交混的特点,加上主、副、插三个主题的调性编排,增加了作品的连贯性与逻辑性、色彩感与戏剧性,整个作品结构概略如图1。

图1 肖邦《幻想曲》(Op.49)结构图式

上述线性分析将申克(局部)、动机、曲式三种分析方法相融合,最终形成一个丰富、生动的音高线性解析过程,这包括:中景层面的申克分析则揭示了核心动机的贯穿逻辑,这是肌理组织;结构层面的线性运动具有奏鸣、回旋、变奏、套曲相交混的戏剧特点,这是功能逻辑;背景结构则建立在以bA为主调的3^-2^-1^基础之上,构成了一个广阔而抽象的线性结构之“道”等。

3.自由结构与核心动机的线性延展——瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲

下面以晚期浪漫主义杰作——瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲为例,继续讨论线性分析中多种方法的融合与实际的分析效能。该作品速度舒缓,音乐语言深沉、激烈、悲怆,如同一个经历生离死别的寂寥行者,其缓慢步伐中激荡着撕心裂肺的图景与跌宕起伏的情感挣扎。鉴于作品的表现内容诸多史学著作及论文中已有较为详实的阐述,中文研究文献中于润洋先生的论文《歌剧〈特里斯坦与伊索尔德〉前奏曲与终曲的音乐学分析》已成为具有标杆意义的研究范本,因此本论文不再添足。

关于该作的曲式结构,历来也有诸多争议,其无终旋律(unending melody)的写法模糊了段落之间的界限,和声语言较为复杂,主题之间没有连接等等,这些都折磨着传统理论家的心智。胡戈·雷赫顿特里特(Hugo Leichtentritt)首先在前三小节旋律中提取动机a、b作为其后诸段落发展的基础,动机a为六度跳进后再反向半音化下行,动机b为半音化上行,与a对位结合。和声则以特里斯坦和弦与属七和弦具有代表性。关于曲式结构,雷氏与莱昂·斯坦(Leon Stein)看法一致,他们将该作分为7个部分,最后一部分G为尾声,以自由曲式来考虑⑥Hugo Leichtentritt∶Musical Form,Harvard University Press,1956,pp.355-358;Leon Stein,Structure&Style∶The Study and Analysis of Musical Forms(expanded edition),Summy Birchard Inc.1979,pp.169-170.。内部结构之间关联性体现在:B段材料其后三次出现,即第33-36小节(C段)、第58-62小节(D段)、第74-77小节(F段),每次都以更强烈的情感呈现;A段第1-12小节与B段第17-21小节材料在E、F段也得到呼应,与开始段落的温柔憧憬不同,后两段迸发至迷狂的高潮之中;尾声再现了A段,建立在弱奏基础上,略加变化,是高潮退去后的沉思。雷氏的分析还包含了结构紧张度递增的过程,见图2之a。

德国理论家阿弗德·劳伦茨(Alfed Lorenz,1869-1939)与上述两位学者的分析有重合之处,关于结构的看法略有不同,洛伦兹是将之视为带尾声与连接的拱形三部性结构⑦转引自Robert P.Morgan∶Circular Form in the“Tristan”Prelude,Journal of the American Musicological Society,Vol.53,No. 1(Spring,2000),pp.69-103.:开始的主体部分(Main Section)由所谓的“渴望主题”与“爱情主题”构成,包含了著名的“特里斯坦和弦”(F-B-#D-#G),主题陈述中伴随连续V7不解决,调性游移,中部始于新的“挣扎主题”,第二个主体部分具有再现意义,第74小节为作品高潮,见图2之b。

图2 瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲结构图式

西方一个世纪以来,音乐理论迅猛发展,《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲的音高组织问题也吸引了诸多学者重新观察,福特对兴德米特⑧兴德米特用和声起伏与两部骨架理论对《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲进行了分析,可参考兴德米特著《作曲技法理论》第一卷,罗忠镕译,北京:人民音乐出版社1983年版,第210-214页。鉴于本文不讨论兴氏理论,故略去不表。与劳伦茨等人的分析评价尖酸刻薄,他认为他们的分析方法不当,没有紧扣“特里斯坦和弦”的贯穿来展开,是“最徒然无效的调倾向与纵向和声方法⑨Allen Forte∶New Approaches to the Linear Analysis of Music,p.326.”。

他的观点反映在1988年撰写的“音乐线性分析的新方法”一文中,该文首先援引了迈克尔(William J.Mitchell)的分析图表并加以讨论,迈克尔认为,《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲A段中存在一个从a(m.1)—a2(m.17)的运动轨迹,包含四个级进上行的三音组。B段最后实现了a1-b1-#c1的级进上行,呈示部(A+B)建立在a/A同名大小调基础上。虽然形式来看,迈克尔所作的申克图表没有大碍,但福特认为他的分析因为忽略了“特里斯坦和弦”作用而显得说服力欠缺,而这一和弦动机对于理解该序曲甚至整个歌剧都具有重要意义。

为此,福特提出一种新思路,即放弃和声功能与调性的琐碎描述,紧扣特里斯坦和弦动机展开讨论,本文限于篇幅,仅节录了福特对呈示部A、B两主题所作的中景分析(见谱5⑩谱5是文中的一个分析谱例,“特里斯坦和弦”即集合4-27,记号△表示4-27,T表示移位水平,△’表示其倒影,倒影为属七和弦。),保留了若干细节:四音组的连续模进构成“#g1-b1-d2-#f2”实际上是特里斯坦和弦在T3上的线性投射,而第三小节的E7和弦是其倒影形式。接下来的谱例中,第19-20小节提炼出EDGbB是所谓“瞭望”动机,其实是特里斯坦和弦的移位T11,更高层次的A#C#F#D则是特里斯坦和弦的另一次移位T10,其首尾音A-#D(三全音)是歌剧的重要轴心。第29-36小节则显示了两个线性结构的特里斯坦和弦,二者以顶真的方式结合,第35小节出现的最高音bb2象征着特里斯坦之死。

谱5 瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲第1-23小节线性分析(Allen Forte)

依上逻辑,福特对前奏曲的其后部分逐一加以了阐释,并在文末给出了一个简洁的谱例,概括了特里斯坦和弦在前奏曲中纵横轮转的情况。福特的申克图表确实体现了他的分析目的,即围绕特里斯坦和弦来探讨作品的线性发展逻辑,曲中不间断进入的四个主题A、B、C和D,本质上具有同源性,它们是“特”和弦幻化出的不同面目,在自由结构的形式之下,潜涌着一脉相承的暗流。

福特的论文距今已有28年,虽然当年以咄咄逼人的雄辩姿态呈示,然而现在看来,他与劳伦茨们并非水火不容,劳伦茨与雷赫顿特里特等关于结构运动的关联性及张力设计对理解该作品依然具有参考意义,属于本文讨论的结构层面的线性逻辑,而福特以“特里斯坦和弦”为中心来开掘的音高组织发展轨迹属于深层次的音高线性逻辑,二者可以互补共存。

4.阴阳合体的寓旨与两个8音集合的交互发展——斯特拉文斯基《春之祭》的引子片段

组曲《春之祭》由两大部分共14段组成,第一部分表现白昼之“大地崇拜”,计有8段,意象有:巫师与一群活跃萌动的少年,原始、野性,少年游戏、角逐、轮舞,象征春天的律动。第二部分表现夜晚之“献祭”,计有6段,由神秘的少女群舞到献祭少女独舞,表现祭神仪式,暗示大自然兴衰周而复始。

斯特拉文斯基这部杰作自诞生(1911-1913年)以来,同样吸引了众多学者的注意,并发表了大量研究著述。关于《春之祭》完整的线性分析本人将在另一篇论文中专门讨论。本论文限于篇幅,仅以第一部分引子片段为例,来探讨线性分析的混合策略及分析效能。

引子的的1-12小节具有双调性特征,旋律是以A音为中心的环绕型旋律,由6+6两个句子组成,和声则以#C为中心,织体为半音化的平行纯四度写作,但它不具有惯常的伴奏意义,那么,如何看待旋律(大管)与和声(木管组)的关系?从作曲家的创作过程来看,引子并不是斯特拉文斯基首先构思并完成的,而是在创作的中期添上去的,此时作曲家对《春之祭》已有较清晰的设想,那么这个后增加的引子在整个作品中有何作用?

将引子声部综合起来看,“存在两种以上的五度性结构和两种以上的和声织体分层。①[美]约瑟夫·斯特劳斯(Joseph N.Straus):《斯特拉文斯基音乐中的和声与声部进行》,2015中国·武汉第三届全国音乐分析学学术研讨会讲座,2015年11月1日。”(见谱6),这是约瑟夫·斯特劳斯(Joseph N.Straus)在武汉举办的的第三届全国音乐分析学大会上提出的一种简洁分析,再结合中国《周易》的辩证思维,我们可以赋予《春之祭》这样想象:作品发端,两种五度设计蕴藏阴阳两仪之安排,D-A对应“阳”,#C-#G对应“阴”,矛盾发展之源由此确立,象征春天的觉醒,大自然的蛮荒之象与生机之理都萌发在这个矛盾体里。

谱6 斯特拉文斯基《春之祭》引子片段的两种分析

谱7 斯特拉文斯基《春之祭》引子片段的第三种分析(PieterVandenToorn)

罗伊·特维斯(Roy Travis)借鉴萨尔则的观念,认为《春之祭》引子开始的音乐可以理解为bA-bD-C三音的延长过程,他用“主调性的音响体”(tonic sonority)一词加以概括,相当于调性作品中的主和弦地位,它连续下行三度移位,止于低8度的音位上,是一个八度内的对位化结构(见谱例7)。特维斯将上下两声部视为一个完型整体,bA-bD-C即集合3-4(0,1,8),向量为[100110],含一个小二度、一个大三度、一个纯四度。特维斯在学术上非等闲之辈,尤其是关于申克理论在后调性作品中的拓展应用曾发表过一些在英美学界有一定影响的论文,如《指向调性新概念?》、《勋伯格与韦伯恩作品中的方向运动》②Roy Travis∶Towards a New Concept of Tonality?,Journal of Music Theory,1959,3(2),pp,257-284;Directed Motion in Schoenberg and Webern,Perspectives of New Music,1966,4(2),pp,85-89.等,前面关于《春之祭》引子的分析原文即来自《指向调性新概念?》一文。从申克图表来看,特维斯简化了若干枝蔓细节,直指“主调性音响体”,干净明晰。但是,特维斯的分析显然模糊了斯特拉文斯基分层写作的特点,因故在特维斯论文发表的29年之后,福特对其分析提出质疑,认为该分析没有回答“低音基础与音乐其它部分的关系③Allen Forte∶New Approaches to the Linear Analysis of Music,pp.315-348.”,也就是说,这个分析遮蔽了旋律与和声之间的矛盾关系或者说差异性。

图恩的分析与之有别,他的申克分析图表看上去较为简单,内藏机理却较为复杂。尽管特维斯的“主调性的音响体”(bA-bD-C)也出现其中,但图恩并没有赋予其主体地位,而是认为《春之祭》引子的音高组织逻辑是“两种基本构造的相互动力作用”的结果,强调了两个八音集合即自然音(diatonic)的8-23④将纯五度循环延伸8次即可生成8-23。与八声性(octatonic)的8-28的交互作用(见谱7),这当然是图恩分析了整个《春之祭》后得出的结论,认为这两个8音集合的二元性矛盾是该作品音响独特性与戏剧性的源泉,这与前面约瑟夫·斯特劳斯的分析有异曲同工之妙。这两个8音集合又相互联系,如开始的4-17(C-E-A#-C)既属于8-23也属于8-28,它在整个《春之祭》中具有广泛的连接作用等等。谱例中还出现了一些截取灵活的四音集合,这也是作者对《春之祭》整个作品进行宏观体察之后得出的认知,有兴趣者可参阅图恩著作《斯特拉文斯基与〈春之祭〉》以及《斯特拉文斯基的音乐》⑤Pieter Vanden Toorn∶Stravinsky and The Rite of Spring,University of California Press,1987;Music of Igor Stravinsky,Yale University Press,1983.。福特认为,图恩对横向音高的线性发展以及音响矛盾的解释更符合《春之祭》整个作品的发展逻辑,因而更具有说服力。

上述线性分析综合了申克与集合两种分析方法,申克图表紧扣主要集合来探讨其延展逻辑,复杂与灵活兼备,具有主体作用,集合分析则讨论了集合的向量、移位排列、含补关系等相关内容,表面虽较繁复,但实际属于集合理论基础层面的讨论,具有辅助作用。

上述不同学者的分析及其比较不仅令人畅快地领略到了学者们智慧的交锋,也反映出在线性分析混合策略的前提下,根本无碍分析者的个性彰显。

三、线性分析之混合策略的一般原则及思辨

上述线性分析显然不是音乐导赏式的分析,不难看出,文中所及的西方理论学者综合能力较强,分析结果追求深入透彻,学理逻辑较强,但毋庸讳言,他们的论述中也有累赘啰嗦的一面。分析方法上,根据作品实际将申克、集合、动机、曲式等方法适宜地综合起来,这样的分析一方面要求分析者从严从细审视作品的每一个细节,又要有宏观视野,不断权衡不同角度与可能的结论,寻找到适宜的分析落脚点,梳理出较为合理的基本结构与诸延长结构的联系,阐释作品线性发展的深刻源泉。另一方面,分析者还要尽可能借鉴相关文献,不断发现别人与自己的问题,积极探索解决之道。通过四个实例的小标题还可以看出,在混合策略的大前提下,分析不同作品时的差异性也是明显的,研究者的分析切入点也不尽相同。本文只是从方法、路径上提出意见,分析者还可以展开更为全面与细致的分析。

福特在“音乐线性分析的新方法”文末总结了三条原则⑥Allen Forte∶New Approaches to the Linear Analysis of Music,pp.315-348.:首先,“在长大规模的横向维度上,有效解读应该是特定方法与音乐动机结构的关联性”。核心动机的分析除了自身特征、在作品中贯穿运用之外,重要的是它是否在深层结构上控制着作品的性格与发展,这无可避免地要与申克/后申克理论相结合,申克图表不拘泥于背景结构,如前文分析主导动机“特里斯坦和弦”在歌剧《特里斯坦与伊索尔德》中贯穿就是一个最好的佐证,它是线性发展中的首要链条。本文选取的四首不同时期的作品,申克中景图表中动机分析都是直指目标的分析,同时也是简洁明了的分析。其二,“关于具有指示意义的特定非调性结合体的作用”,其解读应着眼于“它/它们在音乐中如何表达”。它们处在线性分析的次一级的链条上,增加了延长过程的丰富性与戏剧性。一般情况下,基本结构或核心集合的运动方向及意义越清晰,围绕它进行的润饰与延长分析就越生动、越有说服力。其三,“线性结构的解读既要考虑单个线性形态的起点和终点,也要考虑不同线性形态“并存”所体现的结合关系”。这里边既有核心集合自身纵横同构的结合问题,也有其他延长线条与核心集合衍展线条的结合问题。

福特的三条原则强调了申克与动机的融合关系,顺及了集合分析,没有提及曲式,这是美国当前音乐分析的一个突出特点⑦事实上,欧美近年也出现不多但较杰出的曲式研究学者,出版了一些有影响的著作,如威廉姆·卡普林(William E.Caplin)《古典曲式——海顿、莫扎特、贝多芬器乐音乐的曲式功能理论》;詹姆斯·赫珀科斯基(James Hepokoski)和沃伦·达西(Warren Darcy)在《奏鸣曲理论——十八世纪晚期奏鸣曲式风格、流派及演变》等。。而融合曲式分析,却是中国学者的传统优势(德俄学者亦如此),也是中国学人分析与理解作品的一个习惯,它探讨了结构的线性运动趋势,顺应了听觉感应与心理体验,丰富了分析的结果而不是相反。虽然它与申克分析都关注音高组织,但它显然更注重曲式功能的逻辑及其组合规律,而申克分析则注重陈述结构的深层逻辑。二者结合一定程度上体现了陈述结构与曲式结构的统一。当然,二者的结合方式甚至是否选择曲式分析由研究者视具体情况探索与取舍。

音乐是时间的艺术,这是线性分析立论的出发点,它企图解释不同音乐作品线性发展的独特轨迹。申克分析具有立体多层与过程延展的特点,它自然成为方法策略中的基石,把动机分析(动机特征及贯穿等)、集合分析(向量及其它特征)、曲式分析等综合起来,是为增强分析效能的理性选择。这里的申克分析包括申克与后申克理论的应用,以此来适应不同时期与风格的作品,动机贯穿不是简单指出它在“这里”或“那里”,而是要找寻它如何赋予作品形状与性格的深层根源,曲式分析既要概括曲式“呈示-展开-再现”等差异性的戏剧特征,更要将曲式进程和申克、动机分析关联起来,将曲式结构的变动与线性发展的一致性统一起来,形成骨架与血肉的依存关系。这样的混合策略表面上似乎是分析技术的“相加”,实际上形同中药药方,诸味中药相互配合、熬煎激发才能产生药效。如是这般的综合分析,既有听觉易感知的、表层音乐形态分析,亦有不显于外的、听觉不易感知的深层组织的关联分析,若再结合研究者犀利独到的个性化观察,则为深度开掘音乐作品在时间过程中的音高组织特征提供了理论基础与研究可能。

作者附言:本文为笔者主持的2015年武汉音乐学院·湖北省高等学校重点学科建设项目“大型曲式教学研究”阶段性成果。

(责任编辑张璟)

J614.8

:A

10.3969/j.issn1003-7721.2017.01.008

1003-7721(2017)01-0068-11

2016-11-28

杨和平,男,武汉音乐学院作曲系副教授(武汉430060)。