西汉黄钟标称律长与度尺考

——兼评朱载堉对刘歆的些许偏见

2017-03-23郑荣达

郑荣达

西汉黄钟标称律长与度尺考

——兼评朱载堉对刘歆的些许偏见

郑荣达

中国古时历代王朝初兴,必须物色一位精通律历学者,来制定本朝音乐所需要的“黄钟”标称律长。王莽秉政时期,国师刘歆曾设计和监制了黄钟律尺和度量权衡标准器具。由此遭到明代乐律学家朱载堉的严厉批判,认为刘歆律尺只取汉尺的9寸,每寸又分10分,有失洛书、河图的伦理。谴责“刘歆之徒”致“千数百年造律不成”。本文将通过对西汉以来传世和出土文物的考证,以追本溯源来甄别刘歆造律所遭遇的千年不白之冤,以及评价他为此所做出的历史贡献。

黄钟;西汉;朱载堉;刘歆;度量衡

⓪明代乐律学家朱载堉在《乐律全书》中,根据何瑭的“《汉(书)·志》谓:黄钟之律九寸,加一寸为一尺”①朱载堉:《乐律全书》卷二十二,文渊阁《钦定四库全书》经部乐类,书号1592,第48页。的说法,展开了对刘歆制律的严厉批判。本文将通过对西汉以来传世和出土文物的考证,来甄别刘歆考证和制定的新莽黄钟律尺与汉尺的同异,以此判断朱载堉对刘歆的批评是否确切合理。

在重点讨论以上这个问题之前,首先需要讨论一下,中国古代宫廷音乐上所需要的黄钟律长究竟与度量衡是什么关系。

一、黄钟标称律长与度量权衡

研究中国古代音乐的理论,除主要涉及音乐史方面的问题外,也离不开乐律学和音乐考古方面的问题。在对出土乐器的音乐考古研究中,往往会涉及同时期黄钟律高标准的问题,也难免会涉足到度量衡研究的领域。这将关系到不同历史时期所出现的乐谱和乐调的重现及理论研究的方方面面。中国古代的标准音,是以黄钟律长和按一定直径比例所制作的黄钟律管所获得的,也是音乐社会文化活动和乐器制作所必需的规范和统一。

中国古代,度量权衡标准的产生,是由音乐所需要的黄钟律的长度标准所决定。反之,今天如需对过去不同时代的黄钟标准律高的探索,也可依出土或传世的古代乐器或度量衡的器具作逆向推断,以确定当时黄钟的律长和标准音高。该项研究的成果,对古代乐律学方面的研究,有着重要参考价值。

20世纪70年代末,黄翔鹏先生等学者,正是通过对随州擂鼓墩一号墓出土的曾侯乙编钟、编磬等乐器的测音和铭文的诠释,揭示了先秦列国与度量衡相关的黄钟律高关系(见表4),其中还涉及到乐律学、音乐史等方面的研究。黄先生的研究成果和研究方法、手段,给后来者相关的研究奠定了厚实基础。

中国古时历代王朝初兴,必须物色一位精通律历学的乐儒,来制定本朝音乐所需要的“黄钟”标称律长。这不仅关系到由前朝传承下来的音乐能否延续应用的问题,它还关系到社会经济生活所需要的度量权衡制度的规范和统一的问题。这二者的关系,古代宫廷乐儒一般都能贯通。这一点,班固《汉书》中说得比较详尽:

“度者,分、寸、尺、丈、引也,所以度长短也。本起黄钟之长。……量者,龠、合、升、斗、斛也,所以量多少也。本起于黄钟之龠。……权者,铢、两、斤、钧、石也,所以称物平施,知轻重也。本起于黄钟之重。”②班固:《汉书》卷二十一上,中华书局1962年点校本,第966、969页。

以上所说的黄钟,正是音乐所需要的律制系统的首律。上文意思是,度、量、权、衡者,都是由黄钟律首之长度衍生而来的。因此,中国古代任何王朝的度、量、权、衡标准,都是源自于“黄钟”的标称律长。音乐与度量权衡这种相互关系,也仅只中国古代才有。

一定区域或一个国家范围内的音乐社会活动,都必须要有一个相对稳定的音高统一标准,中国也不例外。中国也是世界上最早在音乐社会活动中确立标准音高的国家,从西周至今已有三千年的历史。

中国古代不同时期的黄钟律长度的变迁,是和不同时期宫廷中不同主流音乐的变迁,有着较为密切的关联。有的时期主流音乐采用正声律高;有的时期采用比它低二律的清商律高;有的时期采用再低三律的下徵律高,由此才会产生不同时期不同的黄钟律长。众所共知,音越低,管或弦越要长。这就是为什么从西周之后,黄钟律长逐渐迁长的根本缘由。

春秋战国处于封建割据的局面,诸侯各国不可能使用着统一的度量衡标准,当然音乐活动中也不可能使用着统一的黄钟律高。这一点,黄翔鹏先生在曾侯乙编钟的铭文研究中,已得到了印证(详见表4)。

秦国在统一大业中,最有成就的一项成果,应归统一全国度量衡制度,当然首先要建立全国统一的黄钟标称律长。秦国所制定的黄钟律长也不是无的放矢的,也要考虑战国时期多数列国音乐的传承需要。(详见表5和表4)从现有出土或遗存的战国度尺都为23.1厘米左右,可见秦国初建立的黄钟律长,受其影响应在情理之中的。(详见表3)

当今还尚存的西汉制定的度量衡标准器具“新莽嘉量”(俗称“铜斛”)和新莽丈、西汉度尺等,有着极其珍贵的存在价值。这正是古今乐律学史和中国古代度量衡史研究者,历来探讨、研究西汉以来各代的黄钟律长和度量衡的重要参考和比较的依据。

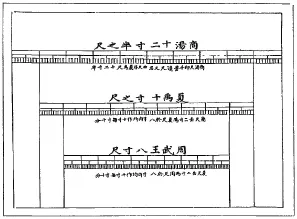

现存的“新莽嘉量”(铜斛),它是由宫廷保存的集容器、长度、权衡于一身的标准器具,是专供地方度量权衡机构采集或校验容器、长度、权衡的基准。铜斛外圆内方,而内结构上为圆下为方。下方为1立方尺,即长、宽、高均为1莽尺,容量为1斗,整个齐口装满黍粒为1斛;右耳内也是上为圆下为方,下方容量为1龠,齐口装满黍粒容量为1合。左耳容量为1升。(详见图1)

图1 新莽嘉量(铜斛)

图2 造律三黍尺比照图

中国历史上,最早比较系统完整记载度量权衡与“黄钟”律长关系的,是《汉书》中的《律历志》:

“汉兴,北平侯张苍首律历事,孝武帝时乐官考正。至元始中王莽秉政,欲耀名誉,征天下通知钟律者百余人,使羲和刘歆等典领条奏,言之最详。故删其伪辞,取正义,著于篇。”③班固:《汉书》卷二十一上,中华书局1962年点校本,第955页。

新莽时期(公元9—23年),王莽秉政取朝号为“新”。为重整度量权衡之制,在众多知律历者之间,最后确定由精通乐律理论的刘歆来设计、监制黄钟律长、律管和度量权衡制度。可见,《汉书》中所记载有关制定黄钟律长和度量权衡制度的问题,班固是完全采信刘歆所说。因此,历史上凡与律历问题相关的《汉书》中的说法,一般都被认为是刘歆的主张和观点。

西汉王莽秉政时,刘歆为国师,他制定的黄钟律长与度量衡制度,以及他监制的度量衡标准器具,即所谓“新莽嘉量(亦称铜斛)”,正是近现代乐律学家和度量衡史研究者重要的参照物。

民国初,刘复(刘半农)根据当年仍在北京故宫博物馆收藏的“新莽嘉量铜斛”(现收藏于台湾台北故宫博物院)进行测试实验,经考证确定刘歆当时制定的黄钟律长度是23.1厘米。问题是,刘歆制定的黄钟律长以及“新莽嘉量”等度量衡标准器,是否能代表西汉施行的黄钟律长标准?这一点,明代的乐律学家朱载堉,是完全给予否定的。

二、朱载堉评西汉黄钟律

朱载堉在批评刘歆之前,首先他对中国古代累黍造律中不同律尺的制式和规则,阐明了个人的理念。朱载堉《乐律全书》曰:

“黄钟之长,当纵黍尺八十一分;当斜黍尺九寸;当横黍尺十寸。纵黍之尺,黄帝尺也;斜黍之尺,汉尺也;横黍之尺,夏尺也。”④朱载堉:《乐律全书》卷十,文渊阁《钦定四库全书》经部乐类,书号1592,第7页。“度本起于黄钟之长。则黄钟之长,即是一尺。古云长九寸、长八寸十分一之类,尺异,而律同也。”⑤朱载堉:《乐律全书》卷二十二,文渊阁《钦定四库全书》经部乐类,书号1592,第48页。

朱载堉认为黄钟凡用累黍制律尺之法,无论采用纵黍、斜黍、横黍产生的律长,它们之间的实际长度应该是完全相等的。至于不同时期,一尺为八十一分(9×9),或一尺为九寸(9×10),还是一尺为十寸(10×10),只是制式结构上的差异。“尺异,而律同”的意思是,度尺十寸和律尺九寸,实际长度应该是一致的,又意为黄帝尺、汉尺、夏尺应该是等长的。(见图2)

朱载堉曰:“黄钟之长,均作九寸,而寸皆九分者,此黄帝命伶伦始造律之尺也,是名古律尺”;……“有以黄钟之长,均作十寸,而寸皆十分者,此舜同律、度、量、衡之尺,至夏后氏而未尝改,故名夏尺,……又名古度尺”;……“有以黄钟之长,均作四段,加出一段而为尺者,商尺也,适当夏尺十二寸五分”;……“有以黄钟之长,均作五段,减去一段,而为尺者,此周尺也,适当夏尺八寸。”⑥朱载堉:《乐律全书》卷十,文渊阁《钦定四库全书》经部乐类,书号1592,第1、3、5、6页。

此段可解读为:黄帝所造古律尺,每尺9寸,每寸9分,(在数理上应归为九进制);舜所造之尺,每尺10寸,每寸10分,(在数理上应归为十进制)名古度尺。后来之夏尺,与此同长。依据上两段文献的原理,说明以上律尺是九进制的,度尺是十进制的,制式虽不同,长度都是一致的。朱载堉还判定商尺是夏尺的5/4长;周尺是夏尺的4/5长。(见图3)

图3 商夏周三黍尺比照图

朱载堉的“有以黄钟之长均作四段,加出一段而为尺者,商尺也,适当夏尺十二寸五分”一说,显然把所谓的夏尺比作古代有代表性的正声律黄钟律尺。朱载堉在考证明代当时的黄钟律长时,其结果正等同于他所谓的“夏尺”。因此,他实际考证的夏尺黄钟律长为25.6厘米。(见拙文《朱载堉新律黄钟考释》)⑦郑荣达:《朱载堉新律黄钟考释》,《黄钟》1990年第1期,第60-66页,第2期,第24-29页。

朱载堉对刘歆所制律尺非等同于西汉度尺的看法,仅是依据何瑭之说有感而发的,没见有直接引用《汉书》之说。

朱载堉曰:“何瑭曰:‘《汉(书)·志》谓黄钟之律九寸,加一寸以为尺’,……则何取于黄钟。殊不知黄钟之长,固非人所能为。……《汉(书)·志》不知出此,乃欲加黄钟一寸为尺,谬矣。……度、量、权、衡所以取法于黄钟者,盖贵其与天地之气相应也。若加一寸以为尺,则又何取于黄钟。”⑧朱载堉:《乐律全书》卷一,文渊阁《钦定四库全书》经部乐类,书号1592,第4页。

以上引文中的意思是:《汉书·律历志》中怎么可以西汉10寸度尺之九寸为黄钟之律尺?度尺本来自于黄钟律,如何能反置?“黄钟律的长度是与天地之气相应”自然形成的,不是人为所可以随意改变的。朱载堉批评“《汉(书)·志》不知出此,乃欲加黄钟一寸为尺,谬矣”,似乎矛头指向班固,实际是针对刘歆制律的否定。他知道班固《汉书》中的《律历志》部份,都是刘歆的主张。他认为刘歆制定的黄钟律长,仅取当时西汉度尺的十分之九,是违背传统的制律原则,程序完全颠倒。

之后,朱载堉曾多次把矛头直接指向刘歆,批判的言词越发严厉。

朱载堉曰:“盖河图之奇、洛书之偶,参伍错综,而律、度二数方备。此乃天地自然之妙,非由人力安排者也。不幸,为刘歆、班固所乱。自汉至今,千数百年,造律不成,盖由律度二尺,纵横二黍,无分别耳。呜呼,何氏此论,发千载之秘,破万古之惑,律学最要紧处,其在斯欤。此则,前代诸儒之所未发者也。”⑨朱载堉:《乐律全书》卷二十二,文渊阁《钦定四库全书》经部乐类,书号1592,第48页,。“刘歆之徒,皆喜穿凿附会、餙辞巧说,迷惑千载。而先王古乐,愈湮灭,难复矣。黄钟长九寸,则林钟长六寸,假如林钟长六寸,则太簇长八寸,太簇以下诸律倣此。算家欲明三分损益,上下相生,故设此率。”⑩朱载堉:《乐律全书》卷二十一,文渊阁《钦定四库全书》经部乐类,书号1592,第4页,

朱氏在盛赞何瑭“发千载之秘,破万古之惑”的同时,严责刘歆“喜穿凿附会,餙辞巧说,迷惑千载”,似是害群之马,以致“千数百年造律不成”。

以上朱载堉总的观念诠释如下:一,黄钟律尺,所以要以一尺为九寸,每寸为九分,是为在三分损益十二律的算律中,至少黄钟宫一均中五声音列中每个音律数值,都能得到整数而无奇零小数,因此音阶律数整体比率最为精确。而刘歆穿凿附会,却在黄钟律尺中,设每尺九寸,但却用每寸十分,不伦不类,有违洛书之偶、河图之奇的伦理。这是指的黄钟律尺制式上的问题。其二,中国古代传统,黄钟律尺与其衍生的度尺应该为同长,哪有律尺取同时代西汉的十寸度尺之九寸为黄钟律尺之理。黄钟是万物之首,刘歆的黄钟却取自度尺,这是个先有黄钟,还是先有度尺的伦理问题。后者正是朱载堉严责刘歆的要紧之处。

朱载堉对刘歆的批评是否确切?刘歆的九寸律尺长度是否真的取自西汉的度尺十分之九?这个问题,只有通过至今遗存或出土的,与西汉度量衡相关物证的佐证,才能得出正确的判断。

图4 莽币货泉与货布(单位:毫米)

三、刘歆律尺与西汉度尺之比照

目前,曾是刘歆制定的名为“新莽嘉量”的铜斛和“新莽丈”,均在台湾台北故宫博物院尚存。在论证刘歆的九寸律尺长度,是否取自西汉前期的度尺十分之九的问题前,首先要考证的是,刘歆黄钟律尺到底有多长?这点在当前并不难做到,先可以通过现存当时流通的货币实物以及铜斛标准器的测量来取证。

历史上凡探讨我国古代黄钟律高或度量衡的研究者,对王莽秉政时期的度量衡研究,大都以刘歆所谓“变制”而衍生的“货泉”与“货布”铜币及铜斛作为度量衡历史考证的重要参照基准。

当时流通的币种“货泉”,直径为刘歆尺之一寸,“货布”的底部宽度也为该尺一寸。由于民间套模私铸泛滥,现存的“货泉”品相繁多,大小不一,研究者多般筛选以直径最大,好、郭为精细规整,最具官铸品相特征的货币作为研究对象的。显然,图4中,列举的“货泉”(一)的品相,是最符合官铸特征;“货布”由于当时流通时间很短,私铸极少。作者正是根据以上他人的经验,经收集、筛选后对“货泉”与“货布”铜币的测量,确认这二项的“寸”都为2.3厘米左右,确定刘歆度尺的一尺长,应为23.1厘米,该黄钟律尺当然也与此度尺同长。

再以民国时期,刘复当初对北京故宫遗存的“新莽嘉量”的测定,也为23.1。依据以上两方面的考证,完全可以确定,刘歆的黄钟律尺是23.1厘米。

再从现有出土的铭为东汉的诸多铜尺和骨尺均为23厘米左右的情况看,说明新莽之后的很长一段时间,当时的度量衡制度,仍然是承袭于刘歆制定的标准。(详见表1)东汉流通的度尺存在,可进一步证明刘歆的黄钟律长正是23.1厘米左右。

表1所列东汉的诸铜尺,既然命名为“东汉”,想必当时文物考古学家必定是根据地层特点、墓葬制度、墓主身份或尺具铭文来定性的。

从表1中可见,东汉的诸铜尺和“新莽尺”在长度上存在一定的差异,这是地方对中央的标准器之间或民间在流传中,因相互拷贝而产生的误差,这在古代已是不足为奇。

这样的误差,在晋前极其低下的度量衡检测水平情况下,该毫米级的误差,在今天对它的学术研究中,可视为“允许误差”,几乎可以忽略而以为同长。即使当今民间木工相互之间的长度拷贝,也会出现毫米级的误差。如果我们仔细观察现存的西汉度尺,不难发现几乎每支遗存的汉尺中连寸与寸之间的长度,都有毫米级的误差存在。一尺差5毫米,每寸在0.5毫米的误差,这已在当时度尺中已是屡见不鲜。(详见《中国古代度量衡图集》)

表1 东汉度尺比照表

表1中上世纪中叶出土的东汉尺,肯定都是用当今通行的千分卡尺计量,它的精度分辨率均在0.1毫米以上,所以才会显出有一定的异差。

以下还可通过其它出土的物种来证。今可以东汉帝王在封王御赐的金玺来旁证当时度尺的具体长度。

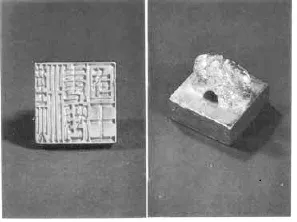

1784年,日本福冈县曾出土一枚刻有“汉倭奴国王”的纯金印玺,据考证这是汉光武帝(公元25—57年)刘秀,在中元二年(公元57年)赐与倭奴国王的,现藏日本福冈市博物馆。①《汉委奴国王金印》http∶//baike.so.com/doc/6065835-6278898.html该印面正方形每边长2.3厘米(合刘歆度尺的一寸),台上附蛇形钮。(见图5)

《后汉书》记载有:“建武中元二年(公元57年),倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。”②范晔:《后汉书》卷八十五《东夷传》,中华书局1965年点校本,第2821页。

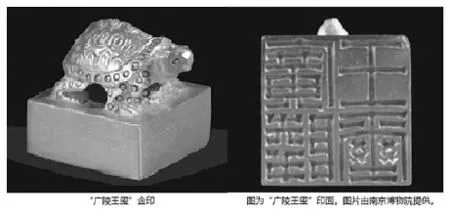

图5 东汉“汉倭奴国王”印玺

再有1981年江苏甘泉2号墓边也曾出土过一枚刻有“广陵王”的纯金方印,现藏南京博物馆。其印每边长也为2.3厘米,基本尺寸和形制完全同“汉倭奴国王”印,只是印台上之钮为卧龟。③山河岁月《广陵王玺——南京博物院镇馆之宝》http∶//tieba.baidu.com/p/2194598495此印是汉明帝(公元58—75)刘庄在永平元年(公元58年)时,封其兄弟刘荆为广陵王时的封印。

《后汉书·明帝纪》有相关记载:“(永平元年)八月戊子,徙山陽王荆為廣陵王,遣就国。”④范晔:《后汉书》卷二,中华书局1965年点校本,第99页。

以上二枚金印所授时差一年,无论从字体或形制同出一辙,方印体的尺寸又均为刘歆尺之1寸见方(2.3厘米)。可见当时东汉,的确还延续使用着刘歆确立的度量衡制度。(见图6)

图6 东汉“广陵王”印玺

东汉铜尺和金玺的存在,只能证明刘歆律尺的长度确是23.1厘米左右,但还不能以此判断朱载堉对刘歆的批评是否合理。

按照朱载堉的说法,刘歆律尺是取西汉度尺的十分之九,那朱氏认为西汉的度尺应是(23.1* 10/9=)25.6(厘米)。这个数据,也正是朱载堉考证明代黄钟的律长值,并等同于他所谓的“夏尺”。⑤详见郑荣达:《朱载堉新律黄钟考释》,《黄钟》1990年第1、2期。

然而自民国以来,不同地方相继出土了好几支被认定为西汉度尺的文物。想必当时文物界将它们定性为西汉的尺,一定也是根据墓葬等多方面的特征给予定性的。从这些出土或拓本表明的西汉尺的长度值情况看,几乎都在23.1厘米左右。(见表2)

从这些出土尺的实物长度看,已可说明朱载堉对刘歆的批评似乎根据不足。由于篇幅所限,笔者当前无法一一列举表2中每支西汉度尺的出土资料详情。如果说以上列举的所谓“西汉尺”的概念过于模糊,难以说明哪些是刘歆之前、后的度尺,也可以从其它文物的比较中加以考证。

表2 西汉度尺比照表

之前,还曾出土有西汉时期汉武帝刘彻(公元前140—前87年)赐给滇王尝羌的纯金封印一枚(见图7)。1956年,云南省博物馆从晋宁县上蒜镇石寨山古墓群中发掘出土的一枚金印,铭为“滇王之印”。这是汉武帝刘彻于公元前109年赐给滇王尝羌的纯金铸成的封印。印体每边2.3厘米见方,蛇纽。现藏云南省博物馆。关于该历史事件,在《史记》《前汉书》《后汉书》史籍中也均有记载。

图7 西汉“滇王之印”印玺

班固《汉书》曰:“元封二年,天子发巴蜀兵,击灭劳深、靡莫,以兵临滇。滇王始首善,以故弗诛。滇王离西夷,滇举国降,请置吏入朝。于是以为益州郡,赐滇王王印,復长其民。”⑥班固:《汉书》卷九十五,中华书局1962年点校本,第3842页。

汉代有帝王为晋封侯爵、百官封印的传统。印玺上纽的不同兽形造型,体现和象征着诸侯、官爵的不同等级地位。龟纽一般为诸侯的封印,蛇、骆驼等兽形纽都用于臣服国国王等的封印。

以上三枚印玺,都出自汉代帝王的封印,它们在形制上有一个共同特点,即它们纯金方印的每一边都为2.3厘米,都与刘歆度尺(23.1厘米)的一寸相等。

刘歆于王莽秉政期间,才开始参与制订黄钟律和度量衡的工作,距“滇王之印”的成印,要晚有110多年,由此说明刘歆制定的黄钟律长,只是简单地承袭了西汉原有的黄钟标准,并非如何瑭所说的是取原西汉度尺的十分之九做律尺,更不是朱载堉认为的是刘歆穿凿附会、餙辞巧说杜撰的产物。

再可以河北满城出土一支制作精良的铁尺为证,据报道:

“1968年河北省满城陵山2号汉墓出土的铁尺。两面有错金云纹,纹饰精细流畅。长23.2厘米,宽1.2厘米,厚0.3厘米。正背面各等分10寸,其中一边第3寸内为3等分,第5寸内为5等分,第7寸内为7等分,第9寸内为9等分,其余各寸未刻分。尺星为错金三角形小点。此尺中间折断,两端锈蚀较重,部分尺星残损。1、5、6、9、10各寸无法测量,其余各寸经中国计量科学研究院测量,第2寸为2.324厘米,第3寸为2.308厘米,第4寸为2.324厘米,第7寸为2.329厘米,第8寸为2.316厘米,平均每寸2.32厘米,推算1尺合23.2厘米。”⑦《错金云纹铁尺》http∶//baike.so.com/doc/7944223-8225504.html。

西汉满城铁尺长度为23.2厘米,与刘歆律尺只差1毫米,应是在“允许误差”范围,引文中每寸长度最大误差有0.7毫米,那一尺不就可以允许6毫米了,这就是当时的计量水平所致。

从该铁尺一寸有10、9、7、5、3等分几种不同格式情况看,它是一支为制作律管而设计的度尺想必无疑。至少在“寸”中刻画有3和9等分的存在,明显这是为制作“三分损益律”的律管所设。其中7等分的设施,不正也是为《史记》中的“黄钟长八寸七分一”、“太簇长七寸七分二”、“姑洗长六寸七分四”等律数做律管所需。所谓“七分二”,当指七分之二寸,正好铁尺可以为此度量。由此看来,在《律数》中存在如此多的“七分”之几的问题,并非是司马迁出现笔误或传抄中的笔误问题。

司马贞在《史记索隐》中认为这是笔误,才会对《史记》中的“律数”过早地校正,这改动对后世研究者影响深远,蔡元定仿司马贞的做法,也作了不同的校正。笔者本人深信《史记》中的律数并非笔误,所以几十年来也曾多次做过探索。现满城铁尺中七分寸的出现,说明中国律制形态中,在西汉确是存在过有七进位的律数,相信有朝一日,这项律制研究定能得到突破。

以上例举多例,只是想进一步证明,在刘歆制定黄钟律长之前,西汉的黄钟律长早在百年前已是23.1厘米左右了。

朱载堉认为的“刘歆之错”,在历史上已影响了好几代乐律学家。凡受过刘歆影响的乐律学家,按刘歆黄钟律尺用9寸,而每寸又定为10分者,难免会遭到朱载堉的批判,有的被论为“刘歆之徒”。南宋蔡元定,因同随刘歆的九十黍累律,也没有幸免,被训为“元定之徒”。

朱载堉说:“莽以汉尺之寸,为其尺之寸二分,故云变汉制,非变周钱也。……刘歆、荀朂、王朴之流,皆不知此理,而泥于汉《志》中黍之文,遂致所累之尺短,所造之乐哀,非中和之声。”⑧朱载堉:《乐律全书》卷十,文渊阁《钦定四库全书》经部乐类,书号1592,第8、15页。

依朱氏所说,“汉尺的一寸等于莽尺的一寸二分”,按莽尺23.1厘米,九寸尺来算,每寸为2.567厘米.汉尺之一寸应为(2.567*1.2=)3.079厘米,汉一尺应为30.79厘米;若按莽尺为十寸尺算,汉一尺为(23.1*12/10=)27.72厘米。但不知朱载堉到底是按刘歆九寸尺还是十寸尺来讨论的。若按何瑭所说,刘歆“黄钟之律九寸加一寸以为尺”,汉尺应为(23.1*10/9=)25.67厘米。

朱载堉所谓的汉尺,这里出现了三个不同尺长:27.72厘米、25.67厘米、30.79厘米。这是朱氏在文献中几处说法不一,而引起的混乱。但经考证,这些尺寸数据,无论从西汉至东汉,都无实物可证。

近现代也有不少学者对西汉的度量衡进行过考证。从表3中的数据⑨摘自郭正忠:《三至十四世纪中国的权衡度量》表3-1,北京:中国社会科学出版社1993年版,第189页。可见,大多学者认同新莽之刘歆律长,是同于西汉度尺长,唯有吴承洛先生例外(见表3)。吴认为,西汉度尺应为27.65厘米,认同朱载堉“汉尺的一寸等于莽尺的一寸二分”的说法。可见吴承洛先生在此受朱载堉观点的影响最深,由此这也会影响到他对西汉的量和权、衡的正确判断。

表3 近现代学者度尺研究比照表

历史上对刘歆所谓“变汉制”的评论,主要针对他在货币制订上所改革的“货泉”和“货布”而言。但朱载堉断然认为主要是针对刘歆变西汉黄钟律长而言。

南宋之前,对于刘歆在制定黄钟律高问题方面,还不见有过什么异议,直到明代的朱载堉,才开始出现以上的评论。这对已作古的前人,仅凭何瑭一席之言,又未作严谨的考证情况下,而对刘歆所作的批判,显然是有失公允。

幸有民国以来陆续出土有西汉度尺和其它物证,可以证明刘歆律尺的长度来自前汉之度,并非杜撰。朱载堉虽然当时无法见到以上这些后出土的物证,但难道没有见过《汉书》?经笔者查询,该文献中,并不见有类似何瑭之说。

《汉书》曰:“度者分寸、尺、丈、引也,所以度長短也,本起黄鐘之長。以子榖秬黍中者,一黍之廣,度之九十分,黄鐘之長。一爲一分,十分爲寸,十寸爲尺,十尺爲丈,十丈爲引,而五度審矣。⑩班固:《汉书·律历志》,北京:中华书局1962年点校本,第966页。

刘歆所说:“黄鐘之長九十分,十分爲寸”,意为黄鐘之長,一尺分为九寸,每寸分为十分。这“黄鐘之長”说的当然是黄钟律尺,非度尺。另说“度者,本起黄鐘之長,十分爲寸”。意为“度尺”都“本起黄鐘之長”,但度尺每尺十寸每寸是十分,长度相同但制式不同。

刘歆在阐述有关度量衡的文献中,强调无论是度者、量者、权者均“本起于黄钟”。再按朱载堉归纳的三种同长的累黍尺,刘歆的律尺应归为斜黍尺(9*10);刘歆的度尺应归为横黍尺(10* 10),它们同为黄钟之长。从该文献中,也看不出有律尺取度尺之九寸一说。这已可说明朱载堉对刘歆的批评,完全是没有依据的。

朱载堉所说的“尺短”故“乐哀”,与春秋时期批判的“郑卫之音”之音高、声哀同义。从黄钟律长的角度看,实际西周的正声律黄钟律长,比较刘歆的清商律黄钟还短很多,但从没有谁说过西周的音乐“乐哀”。故“乐哀”与“尺短”没有必然关系。只有在特定调高情况下的音乐,“尺短”了,才可能会引起“乐哀”。

四、西汉黄钟律长与清商音乐

笔者在多篇文章中谈到过,西汉的黄钟律,是归属于三种律调系统中的清商律系统,它的高度和结构,不同于正声律和下徵律。清商律系统,最适合西汉的清商音乐发展需要,但它并非最初形成于西汉。清商律早在先秦已经存在,如笔者在湖北随县出土的曾侯乙编钟①郑荣达:《试探先秦双音编钟的设计构想》,《黄钟》1988年第4期,第13-30页。或河南长台关楚墓出土的春秋编钟②郑荣达:《关于出土古乐器实测音响的记谱问题》,《音乐艺术》1984年第1期,第52-55页。的研究中发现,先秦历史上存在的“无射清商律”,都与楚音乐文化的传播与扩张相关。由此说明无射清商律的应用,早在战国时期已有所体现。

80年代初,在黄翔鹏先生的带动下,音乐学界出现了对出土编钟的研究热潮。黄先生曾对曾侯乙编钟现有铭文进行了甄别、梳理、分析、归纳,整理出了周、楚、曾等国在标准律高和铭文律位之间的对应关系(见表4)③黄翔鹏:《曾侯乙钟磬铭文乐学体系初探》,《音乐研究》1981年第1期,第22-53页。,这是黄先生根据王湘先生在现场测音的结果和对编钟铭文分析、归纳而成的。从表4中可见,不同列国之间相对应的同音律高,虽因律首和律名不完全相同,但它们的对应关系已是一目了然。黄先生的这一研究成果,对于后来的相关研究,有着极其珍贵的参考价值。

根据1997年现场测音的相对结果,曾国的黄钟律高定为降A,那无射律自然成为降G,也即正声律黄钟为降A,楚国的“新钟”在曾国为无射律降G,与西汉清商律黄钟相对同高。

楚国用的无射清商律黄钟,其钟的律名称谓“新钟”(见表4),而王莽秉政期间,自命朝号也谓“新”,故刘歆制定的度量权衡器具名前都前缀为“新”,这和来自无射清商律黄钟的楚国之“新钟”律名,有什么内在联系?这很有可能出自当时精通历律学的国师刘歆的主张和提议的结果。

表4 先秦诸国律位比照表

西汉的无射清商律黄钟律长,承袭于先秦,源自于战国,可从不少出土和遗存的战国尺的存在为证。说明西汉所用的黄钟律高为降G音(或G音)已是历史悠久(见表5)。④按:以上表1、图5、表3中尺例,均摘自国家计量总局、中国历史博物馆等主编《中国古代度量衡图集》,文物出版社,1984年版;罗福颐《传世历代古尺图录》,文物出版社,1957年版。从表5中例举的所有“战国铜尺”都为23厘米左右来看,可见包括刘歆律尺在内的西汉黄钟标称律长,至少是与战国尺是一脉相承的,当然在黄钟音高标准方面也是如此。都说西汉的度量衡袭用秦制,从而也可反证秦代黄钟律长也是23.1厘米左右(见表3)。

表5 战国度尺比照表

确定了刘歆的无射清商律黄钟律长为23.1厘米的话,西周正声律的黄钟律长就不难确定。因正声律的黄钟至倍无射律为二个古代半音律距,黄钟律至倍无射律之间精确的长度比为88573.5/98304,那西周黄钟律长应该为(23.1* 88573.5/98304=)20.81厘米,比较刘歆的无射清商律黄钟律长还短了一寸,差2.3厘米。目前还没有发现有出土或传世的西周尺存在。

战国时期,楚音乐文化随着楚国势力向北方中原地带方向逐渐扩张和渗透,最终影响到宫廷音乐。笔者认为,这是在战国时期无射清商音乐得到众多诸侯王青睐的结果。无射清商律的存在,并非只是音律整体高度低了二律的问题,主要是整体律系统的结构发生了变化,由此产生的常用调的音阶结构也发生了变化,从音乐风格上来看,它更适合演奏雅乐之外的来自外夷的音乐类型。

曾侯乙编钟中,由楚国赠送给曾国的上层二、三组纽钟,经笔者分析,正是以正声律黄钟为商,无射律G音为宫均的编制。当清商音乐从宫廷的后宫发展到前庭后,逐渐成为宫廷的主流音乐地位时,为适应宫廷音乐发展的需要,去确立新的黄钟标准律高,从而产生新的黄钟律高体系,就成为历史发展的必然结果。这也正符合朱载堉所说的“殊不知黄钟之长,固非人所能为”观点,它也是非人为的社会发展自然形成的必然规律。

五、刘歆的历史贡献

刘歆制定的西汉黄钟律高(相对为g音,律长23.1厘米),它不仅完全符合当时由战国以来传承下来的清商音乐的需要,在设计和制作上他更有新的创举。

《汉书》曰:“凡律度量衡用铜者,名自名也,所以同天下、齐风俗也。铜为物之至精,不为燥、湿、寒、暑变其节,不为风、雨、暴、露改其形,介然有常,有似于士君子之行,是以用铜也。用竹为引者,事之宜也。”⑤班固:《汉书·律历志》中华书局点校本,1962年版,第972页。

他在制作律具和度量权衡器具所用材质方面,依据前人京房“竹声不可以度调,故作准以定数”的理论基础上,主张律与度量衡所有的标准器具,应尽量采用长期能保存,但又不会因温度、湿度或风化而影响它精度的材质“铜”。

“用竹爲引者,事之宜也”的一说,正说明当时确是已制作有一套铜铸律管,因其它度量衡器具似乎无须用竹爲引的。二千多年前,中国的青铜铸造工艺水平已达到相当高的程度。所谓“先用竹爲引”,就是先用竹做一套标准音高的十二律管,作为铜制律管的音高参考模板,再根据模板的数据制作模具,内径采用失蜡法,这在当时是完全可以铸造出铜铸律管的。可惜,这套铜律管,并没有遗存下来。铜铸律管“用竹爲引者”的铸造方法,这在古代历史文献中还属首见。

现存出土及传世的,由刘歆制定的汉代“新莽铜丈”、“新莽铜卡尺”、“新莽嘉量”、“新莽铜权衡”等度量衡标准器具,已是当今无价之宝。尤其遗存和出土的三件“新莽铜卡尺”,要早于现代“千分卡尺”的发明近1600年。(见图8,左图为新莽卡尺,右图为现代千分卡尺)

当代丘光明先生说:“‘新莽铜卡尺’是新莽时期制造的铜质卡尺。目前所见新莽铜卡尺共3件。两件为传世品,分别藏中国历史博物馆和北京艺术博物馆。另一件是1993年江苏邗江东汉墓出土,扬州市博物馆藏。传世的两支尺面均有铭文‘始建国元年癸酉朔日制’和分、寸线纹刻度。”⑥丘光明《新莽铜卡尺》,http∶//www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZZJD200109038.htm。

图8 刘歆铜制卡尺与现代千分卡尺比较图

刘歆所做的铜制卡尺,可计量的外直径为新莽度尺的4.5寸,约合10.4厘米,最大分辨率为0.05寸,约合今尺1.16毫米。⑦《“新莽铜卡尺”几何图》,引自http∶//yw.eywedu.com/wenhua/ShowArticle.asp?ArticleID=4726。现属国家一级文物。新莽铜卡尺是制作十二律管外径所必备的计量器,虽它并不具备现代卡尺可以测量内径、内深的功能。刘歆在二千年前,就能做出如此精制的金属质地又可伸缩的卡尺,已是很了不起的发明。

在中国历史上,凡研究历代黄钟律长或度量权衡的,几乎大多数相关研究者,都会把刘歆制作的度量衡器具作为参照或研究的对象。涉及该话题的历史上曾有:朱载堉《律吕精义》中新律黄钟的考证,及南宋蔡元定、清代王国维等学者的历史考证;近现代还尚有刘复、吴承洛、王光祁、吴南薰等诸多学者的学术文章所论及。可见刘歆在该领域内的影响和历史贡献,是功不可没的。

中国古代著名乐律学家朱载堉,所以会出现对刘歆的如此偏见,究其原由,是当时的历史局限所致,如果他在当时就像今天有这么多的出土文物可印证刘歆律尺长同西汉度尺长的话,想必他也不会再称刘歆为“刘歆之徒”了。

后记

1986年笔者曾为郑州召开的《纪念朱载堉诞辰四百五十周年暨学术讨论会》发表过一篇题为《朱载堉新律黄钟考释》一文⑧郑荣达:《朱载堉新律黄钟考释》,《黄钟》1990年第1期,第60-66页,第2期,第24-29页。,文章旨在探讨朱载堉是通过什么方法和手段来考证和确立明代黄钟的。

中国古时改朝换代后,宫廷一般都会以行政方式,要求先对所谓万物之首的黄钟律长加以考证确定,随后由它再来制定律管、律制以及度量权衡的各项标准颁布于天下,以规范社会中的音乐和经济行为。

朱载堉对于当时黄钟律长的考证和确立,主要是参考西汉和唐代的货币,以及他当代的宝钞纸币、营造尺、裁衣尺等物证的数据。由于他在当代和古代物证的数据探讨中,出现了不能自圆其说的矛盾,笔者曾在该文章的后部,发表过相关的个人评说:

“对朱氏黄钟,二种考察结果相差六毫米。前者可与王莽铜丈相符,但与明嘉靖牙尺及宝纱相距七、八毫米;后者可与嘉靖牙尺及宝钞相符,但与王莽铜丈所推算的莽尺相距六毫米。所以会出现如此矛盾,当系朱氏所算莽尺与汉尺的比例失调之故。所谓‘莽以汉尺之寸,为其尺之寸二分’立据不足,无文献和实物可证。”⑨郑荣达:《朱载堉新律黄钟考释》,《黄钟》1990年第2期,第24-29页。

这是笔者给读者曾留下的一段悬念,也是个人埋下的伏笔,以期待会有后人进一步去思考和探讨。这个问题,不仅仅是考虑朱载堉在考证明代黄钟律高上是否存在有一定差错,主要是因他对西汉黄钟律长和度尺间关系判断上的失误和偏见,从而造成了对汉代在该领域有着特殊贡献的历史人物刘歆的不公正评判。应该说这是中国乐律学史、度量权衡史上一个未决的历史悬案。

笔者文章发表后,至今尚未看到音乐学界有对西汉黄钟律高和刘歆制律提出质疑和求证。音乐学界没有响应,主要是20世纪80年代以来的一个阶段,正是处于对明代朱载堉学术的研究热潮时期,学界更多是展示和颂扬朱载堉在乐律学方面的成就和历史贡献,似乎当时如对以上存在的问题提出质疑或讨论有些不合时宜。三十年过去了,看来解铃还得系铃人。既然是历史疑案,作为音乐学者,都有努力去澄清和还原音乐历史原貌的责任,这就是我今天将此命题重新拾起的主要动力。

通过以上的研究可以证实,西汉的音乐文化发展,与先秦音乐文化发展历史是一脉相承的。黄翔鹏先生对先秦曾侯乙编钟的研究成果,使我对本项研究的信心倍增。今年是黄翔鹏先生诞辰90周年,为缅怀我的良师益友黄先生特此作文一篇以表纪念。

2016年10月完稿

2017年元月修改于广州

(责任编辑孙晓辉)

J609.2

:A

10.3969/j.issn1003-7721.2017.01.014

1003-7721(2017)01-0127-13

2016-10-25

郑荣达,男,武汉音乐学院教授,曾任中国乐律学会会长(武汉430060)。