《春秋左氏传旧注疏证》所见刘氏一族之义例观

2017-03-22

●

仪征刘氏一族的《春秋左氏传旧注疏证》是一部集大成的《左传》研究著作。其体例是先搜集东汉贾逵、服虔等人旧注,再为之作新疏。之所以有必要重新为《左传》作疏,一是由于刘文淇等清代学者普遍对杜预注有所不满,视其为臆说,且认为其中可观者乃剽窃旧注之处;又认为汉人去古未远,学有师法、家法,最能得圣人真意,所以应该取东汉左氏先师之旧注取代杜注。*刘文淇之前已有多位学者补正、批评杜注,提倡汉注,如顾炎武、惠栋、洪亮吉、马宗琏、焦循、李贻德、丁晏等。前辈学者如张素卿等对此已多有论及,兹不赘述。见张素卿: 《清代汉学与左传学: 从“古义”到“新疏”的脉络》,台北: 里仁书局,2007年。又,刘文淇《致沈钦韩书》:“窃叹左氏之义,为杜征南剥蚀已久。先生披云拨雾,令从学之士复睹白日,其功盛矣。覆勘杜注,真觉疻痏横生。其稍可览者,皆是贾、服旧说。洪稚存太史左传诂一书,于杜氏剿袭贾、服者条举件系,杜氏已莫能掩其丑,然犹苦未全。文淇检阅韦昭国语注,其为杜氏所袭取者,正复不少。夫韦氏注,除自出己意者,余皆贾、服、郑君旧说,杜氏掩取赃证颇多。”刘文淇: 《春秋左氏传旧注疏证》,北京: 科学出版社,1959年,附录第1页。至于孔疏,则刘文淇在《左传旧疏考证》中揭露其窃取隋代刘炫《述义》等人成果,牵强附会、曲护杜注,因此也应该尽弃以重撰。*野间文史在《春秋正义を読み解く-刘文淇『左传旧疏考证』を通して》(东洋古典学研究会,1995年)中说:“刘文淇终于确信,如今的《左传疏》完全是刘炫的《春秋述义》,以孔颖达为首的唐人所作的部分,乃是对反对杜预说的刘说的反驳,不过百余条。”(笔者译)见该书第32页。这是刘氏运用训诂、校勘、辑佚等考据方法,从经传之文本、注疏之体裁和词义之解释等方面重新审视《左传》旧有注疏的结果。二是由于自清初以来学者非常重视以典章、制度、礼仪为主的三礼学*关于清初礼学,王汎森指出:“大体而言,清初礼学有两派: 一派充分了解文献之间存在许多不同的时间层次,而主张以严格的考证重建古礼;一派是仍然相信今人可以揣摩圣人制礼之心思(如治《仪礼》的方苞),不斤斤计较于登降进反之仪,服物乘色之辨,而是希望由此体会三代之治与圣人仿佛之意。这两派对清代三礼之学都有贡献,而以前者影响较大。三礼学的研究是清代经学考证兴起的最重要一环。”见王汎森: 《权力的毛细管作用: 清代的思想、学术与心态》(修订版),台北: 联经出版事业,2014年,第80页。,而《左传》中详尽的历史记载很多与“礼”相关。刘文淇注意到这一点,从而提出“治春秋必以礼明之”的理念。*刘文淇: 《春秋左氏传旧注疏证》(以下简称《旧注疏证》)“注例”,北京: 科学出版社,1959年。这是清人从礼学这一新的角度审视《左传》的结果。基于上述两个原因,刘氏一族的《春秋左氏传旧注疏证》(以下简称《旧注疏证》)问世了。在该书中,刘氏一族广泛搜罗经传子史中的以贾逵、服虔旧注为中心的汉注,利用与解经相关的注释、史料以及清代学者的研究成果,对东汉旧注加以阐释、佐证,并对杜注、孔疏进行了批判。其中,刘氏一族结合三礼以疏通《左传》大意、考证礼法之处甚多。

实际上,刘文淇作为刘氏一族中《左传》研究的开启者,除了“礼”之外还提出了另外两个研究《左传》的新角度,即“事”和“例”的角度。其中对于“事”,刘文淇没有做进一步说明,大概通过训诂章句而史实自明。至于“例”,刘文淇曾表示将另行著述《五十凡例表》以总结《左传》凡例,可惜这一著述并没有完成。*隐公七年“谓之礼经”下,刘文淇云:“今证经传,专释训诂名物典章,而不言例。另为五十凡例表,皆以左氏之例释左氏。其所不知,概从阙如。”见刘文淇: 《旧注疏证》,第42页。其子刘毓崧、其孙刘寿曾继承父、祖之业,曾分别著《春秋左氏传大义》、《春秋五十凡例表》*见程琬《刘先生家传》、刘恭冕《刘君恭甫家传》,缪荃孙: 《续碑传集》,台北: 文海出版社,1966年,卷七十,第20页;卷七十四,第9页。,如今二稿亦不知所终。《旧注疏证》虽被视为专释训诂名物典章之书,但因东汉旧注阐发微言大义之处甚多,刘氏一族为汉注作疏,其涉及义例之处自然不在少数。据粗略统计,疏中有260多处的论述与义例相关,或者说明此为某例,或者引经据典以证书法大义。若对这些义例之论进行分析,则不难窥见《旧注疏证》义例观的总体面貌。

前人对刘氏一族的“义例”研究,大都集中于刘师培的义例说,而鲜少触及《旧注疏证》的义例观念。具体而言,刘氏一族用何种标准,树立了哪些义例,如何与杜氏不同,以及如何看待《公》、《穀》之例等问题,尚待解决。正因如此,有学者将刘师培的义例观与刘文淇等先人的义例观割裂,得出似是而非的结论。*罗军凤在整个清代《左传》学史的视野下为学术的发展寻找内在理路,高屋建瓴,思辨性强。但其“刘氏欲专左氏之例释左氏,估计是不用日月例等义例的”的论断,恐怕是大智中之偶疏。见罗军凤: 《清代春秋左传学研究》,北京: 人民出版社,2010年,第181页。本文以《旧注疏证》中的义例论为中心,力图呈现刘氏一族义例观的全貌,以补订前人之疏漏。

一、 梳理义例之成果

上文已指出,《旧注疏证》中随注而发的义例相关论述甚多。加以分析则不难发现,刘氏一族在义例整理上的成果可以概括为以下四点。

一是提示“传例”。“传例”是指《左传》中以“凡”字开头的说明性文字,是对礼制或书法的解释,被总称为“五十凡”。刘氏一族每每在涉及《左传》凡例处加以提示: 或概括此凡例之名,或解释此处的用字正与某凡相合。如桓公元年传“秋,大水。凡平原出水为大水”,疏云“此大水例也”,乃是为此处凡例命名。又如隐公二年经“夏,五月,莒人入向”,疏云“传例,弗地曰入”,乃是用襄公十三年传例来解释该处的“入”字。

二是廓清杜预义例说的来源。僖公十五年经“己卯晦”,疏云:“杜注、(孔)疏从刘歆说。”又如文公五年传“召昭公来会葬,礼也”,疏云:“杜注: 天子以夫人礼赗之,明母以子贵,用古春秋左氏说。”同时,刘氏一族也为贾逵、服虔等汉儒旧说追溯了源头。例如,宣公十五年经“夏五月,宋人及楚人平”,疏云:“《穀梁传》: 人者,众辞也。平称众,上下欲之也。贾(逵)用《穀梁》义。”又如成公三年经“郑伐许”,疏云:“贾(逵)谓夷狄之者,谓例之夷狄相伐。……贾君盖用二传旧说。”

三是辨别左氏说与《公》、《穀》二传说的异同。如成公四年经“郑伯伐许”,疏云:“《公羊》在国、出会皆称子,《左氏》则在国称子,出会当称爵。”又如成公十三年经“夏五月,公至自京师,遂会晋侯、齐侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯、邾人、滕人伐秦”,疏云:“《公》、《穀》皆不以见伐为例,则不书战为《左氏》旧说。”

四是广泛搜罗经史注疏和清代学者之相关论述,以表明左氏例在于何处。如文公十四年经“晋人纳捷菑于邾,弗克纳”,疏云:“如炫说,则经不书邾,以捷菑已去邾,不关有于邾之文。”又如成公十六年经“晋人执季孙行父,舍之于苕丘”,疏云:“贾知行父以无罪执者,李贻德云: ……此归而不书至,可证行父以非理见执,无可罪。按,李说深得贾义。”

以上是刘氏一族运用考据之方法为汉注作疏的同时,在义例上所取得的成果。其具体的义例内容和思想倾向,是本文探讨的重点。

二、 义例论之内容及倾向

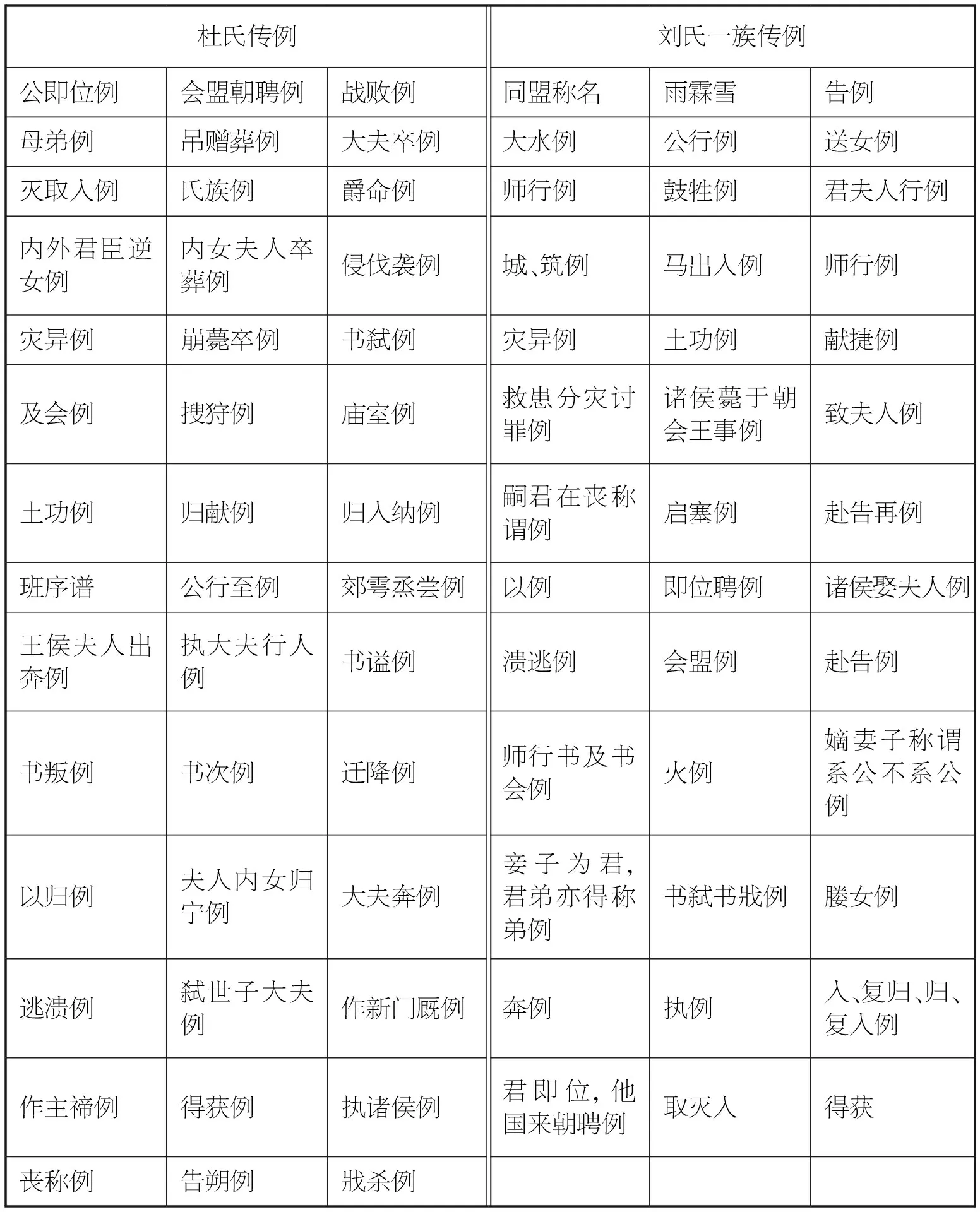

具体来说,《旧注疏证》中所提及的“传例”,去除重复共37例。由于该书止于襄公五年,此后的传例已无从知晓。但刘氏一族在隐公二年经“夏五月,莒人入向”和僖公十三年经“获晋侯”两处,分别提到了襄公十三年和定公九年的两条传例,如此即有39例。刘氏一族所提示的传例虽不完整,但能够直观反映其义例的具体内容,故按《左传》五十凡之次序,用表格的形式列出,以便总览。*“同盟称名”、“雨霖雪”、“取灭入”和“得获”四例,刘氏一族仅云“此传例也”而不云例名。此例名乃笔者据内容所拟。又因刘氏一族以批驳杜预义例体系为基础,故将杜预《春秋释例》总结之传例一并列出,以便对照。

杜氏传例刘氏一族传例公即位例会盟朝聘例战败例同盟称名雨霖雪告例母弟例吊赠葬例大夫卒例大水例公行例送女例灭取入例氏族例爵命例师行例鼓牲例君夫人行例内外君臣逆女例内女夫人卒葬例侵伐袭例城、筑例马出入例师行例灾异例崩薨卒例书弑例灾异例土功例献捷例及会例搜狩例庙室例救患分灾讨罪例诸侯薨于朝会王事例致夫人例土功例归献例归入纳例嗣君在丧称谓例启塞例赴告再例班序谱公行至例郊雩烝尝例以例即位聘例诸侯娶夫人例王侯夫人出奔例执大夫行人例书谥例溃逃例会盟例赴告例书叛例书次例迁降例师行书及书会例火例嫡妻子称谓系公不系公例 以归例夫人内女归宁例大夫奔例妾子为君,君弟亦得称弟例书弑书戕例媵女例逃溃例弑世子大夫例作新门厩例奔例执例入、复归、归、复入例作主禘例得获例执诸侯例君即位,他国来朝聘例取灭入得获丧称例告朔例戕杀例

宏观来看,杜、刘二氏所树立的传例名目有相似之处,其探讨的“义例”在范畴上有所重合。即二氏都认为,《春秋》在记述君王的行政、丧葬、婚嫁、出行以及国家的灾异、祭祀、军事等各个方面时,都有意识地寓入了微言大义。对此,《左传》及左氏先师都予以了阐发。例如在“溃逃”一事上,民众如积水般溃散则称“溃”,国君弃师而走则称“逃”,用辞不同,各有所指,此是《春秋》有意区分。因此杜氏设“逃溃例”,刘氏一族也有“溃逃例”。同样,二氏都设有“土功例”、“灾异例”,这表明二氏都认为,《春秋》在土功、灾异等事件的记载上亦有其固定书法和特定含义,自然也是寓含微言大义之处。但如果深入研读则不难发现,杜、刘二氏至少在三个方面存在较大差异。一是对“义例”有无的判定。二是“义例”背后的价值标准。三是对《左传》凡例来源的看法。

(一) 对义例有无的判定

杜预《春秋序》说:“记事者以事系日,以日系月,以月系时,以时系年,所以纪远近、别同异也。”*《春秋左传注疏》第2版,台北: 台湾艺文印书馆,1960年,第6页。孔疏由此展开议论,总述杜预“无义例”的观点。杜、孔认为,《春秋》在记载某一类事件时应当有一定的书法格式,但很多经文都不符合这一规范。其中有些是经圣人修改所致,故而蕴含了微言大义,而另一些则没有经过圣人修改,故而不存在所谓的微言大义。没有经过修改又不合乎一般书法的经文之所以存在,是因为: 其一,历史事件本身有违礼法,经文照实书写,故而与寻常书法不同;其二,旧史出于多位史官之手,故而用语偶有不同;其三,年代久远,文句遗落的情况在所难免,故而有不合书法之处。同样,基于上述原因,许多经、传不一致处,也并非是孔子有意修改经文、寓于大义的结果。如此,由于杜预在梳理义例的同时强调《春秋》据旧史而成的观点,将诸多书法归结于史官用辞不同、史籍残缺等因素,在很大程度上否定了贾逵、颍容、许慎等汉儒所敷衍的微言大义。同时,杜预又强调春秋虽以一字褒贬,但不以“错文见义”*杜预《春秋序》云:“春秋虽以一字为褒贬,然皆须数句以成言。非如八卦之爻可错综为六十四也。固当依传以为断。”《春秋左传注疏》,第15页。,意即不可仅凭传文的“某凡”和经文的前后差异敷衍义例,而要依据该类记事在书法上的共通规律,以及传文于该处经文是否有所发明。因此,记史事之年月时日本来是史书之一般体裁,《春秋》的日月记载,与孔子编撰时所用史书自身的详略有关,本无义例可言。《春秋》中所书日月关乎义例者,只有“公不与小敛故不书日”和“不书日官失之也”两处而已。

杜注、孔疏不以日月为例的观点,正是为了反对东汉左氏先师以日月为例的观点;而《旧注疏证》捍卫汉说,又对杜注展开了批评。文公十四年传“齐人定懿公,使来告难,故书以九月”,其下刘氏一族云:

杜注: 齐人不服,故三月而后定。书以九月,明经日月皆从赴。疏: 杜言此者,排先儒日月有褒贬之义。按: 据此则先儒日月褒贬之说多为杜所删汰。其可考者,令(按,疑“令”当作“今”)各于经下说之。此传明经书九月之义,义不系褒贬。杜欲以概他经日月例,非也。*刘文淇: 《旧注疏证》,第566页。

由此可见,刘氏一族认为孔子以日月之书法为例,经文记载日月之处,大多有其特殊含义。汉儒尚且发明之,而杜预却否定、删汰之,以为经书日月几乎全是照赴告实录,这是没有理解孔子之意。

刘氏一族认为,详书日月究竟暗含什么微言大义,汉儒根据具体的事件背景已经多有叙述。例如,隐公二年经“十有二月乙卯,夫人子氏薨”,贾逵注云:“日月详者吊赠备,日月略者吊有阙。”此处贾注将日月记载的详细与否,与鲁君对臣下施恩的多寡相联系。隐公六年经“秋七月”,贾逵、服虔注云:“若登台而不视朔,则书时而不书月。若视朔而不登台,则书月不书时。若虽无事,视朔登台,则空书时月。”则将书时书月与君主的视朔、登台相对应。又,文公八年经“公孙敖如京师,不至而复。丙戌,奔莒”,贾逵注云“日者,以罪废命”,意即经书“丙戌”暗示圣人对公孙敖不遵君命的贬斥。宣公十二年经“晋人、宋人、卫人、曹人同盟于清丘”,贾逵、许淑注云“盟载详者日月备,易者日月略”,则将日月记载的详略与同盟时所写载书的详略相关联。汉儒对时月日书法的解释,刘氏一族均示赞同,认为这些正是左氏之义。*以上四则分别见刘文淇: 《旧注疏证》,第16、37、527、677页。

除“时月日”之外,杜氏否定汉儒提出的部分义例,而刘氏一族斥杜卫汉的态度也反映在书“名氏”等问题上。僖公元年经“夫人氏之丧至自齐”,“氏”前无“姜”,不是常规书法。对此,贾逵注云:“杀子轻,故但贬姜”,杜注反驳:“不称姜,阙文。”孔疏则力伸杜注,主张经文无“姜”,乃由于年久有缺,且认为贾逵之说是本于《公羊》、《穀梁》。*孔疏云:“公羊传曰,夫人何以不称姜氏。贬。曷为贬。与弑公也。《穀梁传》曰,其不言姜,以其弑二子贬之也。或曰,为齐桓讳杀同姓也。贾逵云,杀子轻,故但贬姜。然则姜氏者,夫人之姓,二字共为一义,不得去姜存氏,去氏存姜。若其必有所贬,自可替其尊号,去一姜字,复何所明。于薨于葬未尝有贬,何故丧至独去一姜。公羊传又曰,曷为不于弑焉贬。贬必于其重者,莫重乎其以丧至也。案,礼之成否,在于薨葬,何以丧至独得为重。丧至巳加贬责,于葬不应备文,何故葬我小君复得成礼。正以薨葬备礼,知其无所贬责,故杜以经无姜字,直是阙文,公羊穀梁见其文阙,妄为之说耳。”《春秋左传注疏》,第197—198页。

且不论贾注是否本于《公》、《穀》二传,于“贬姜”一说,贾注前后抵捂。贾、服曾注云:“文姜杀夫罪重,故去姜氏。哀姜杀子罪轻,故不去姜氏。”*闵公二年经“九月夫人姜氏孙于邾”,孔疏云:“贾、服之说皆以为文姜杀夫罪重,故去姜氏。哀姜杀子罪轻,故不去姜氏。”《春秋左传注疏》,第189页。其中“哀姜杀子罪轻,故不去姜氏”明显与此处“杀子轻故但贬姜”矛盾。《旧注疏证》注意到这一矛盾,却说“或贾所注本异于服,今无文明之”,将矛盾归因于贾注、服注之异。随后,又于僖公元年传“夫人氏之丧至自齐”下云:“传亦称夫人氏,则贾氏贬姜之说为有据矣”,最终仍赞同贾氏“贬姜”之说。*刘氏一族对僖公元年经、传的解说,分别见刘文淇: 《旧注疏证》,第244、246页。

总之,杜预判断义例有无的标准是《左传》对经文是否有所发明,而刘氏的标准则是贾、服等左氏先师是否有所发明。杜预对微言大义的发挥更为谨慎,因而对汉儒的发挥多有否定。刘氏一族因以汉儒旧注为标准,势必对杜注大加鞭挞。

(二) 义例背后的价值标准

不仅杜预“无义例”的主张受到刘氏一族的批评,在杜预、刘氏都认为有义例存在之处,刘氏一族亦不能赞同杜说。这是由于杜预与汉儒持有不同的价值评判标准,所以对同一事件、人物,形成不同的评价,从而总结出不同的大义。汉儒的价值标准在于“尊王”、“尊君”、“尊贤”、“内鲁”、“内华外夷”,杜预则具有务实、权变的特点。对于这种分歧,刘氏一族仍多以汉注为是、杜注为非。

僖公二十八年经“楚杀其大夫得臣”,贾注:“不书族,陋也”,将“得臣”之前不书“公子”的原因归结于楚乃蛮夷之国,僻陋之邦,大夫未赐族,这是典型的“内华外夷”的思想。杜预则云“子玉违其君命以取败,称名以杀,罪之”,认为此处的微言大义在于责备子玉违背君命,以至于战败,故而直书其名以贬之。针对贾说与杜注,《旧注疏证》引李贻德云:

《贾子·道术》篇:“辞令就得谓之雅,反雅为陋”。僖二十一年,楚之君爵始列于会,而其臣名氏犹多差错。得臣书杀而不举族,陋也。至成二年楚公子婴齐始得具列,后杀子反亦书公子侧矣。*刘文淇: 《旧注疏证》,第408页。

刘氏一族引此,赞成或反对,其态度似乎并不鲜明。但从全书积极引用顾炎武、惠栋、洪亮吉、沈钦韩、李贻德等人的注释来看,其意恐怕在于为汉注提供论据,至少是可备一说。*刘文淇致沈钦韩书云:“疏中所载,尊著十取其六。其顾、恵补注,及王怀祖、王伯申、焦里堂诸君子说有可采,咸与登列。”此可证刘氏一族是以赞同的态度而取用前辈诸君子之说。见《刘文淇致沈钦韩书》,刘文淇: 《旧注疏证》附录一,第1页。客观来看,此处所引贾谊《道术》只从正反两面论述“品善之体”即人的道德品行,具体体现在人的辞令上就有雅、陋之别,与楚国僻陋的思想并无关系。李贻德牵合贾谊之“陋”与贾逵之“陋”,试图以贾谊之说佐证贾逵之注;而刘氏一族直引李说以拥护贾注。同样,文公十年经“楚杀其大夫宜申”,贾注谓因陋而不书族,杜注认为“谋弑君,故书名”,刘氏一族谓此与上述僖公二十八年传义相同,即赞同贾说。*刘文淇: 《旧注疏证》,第534页。

又如,宣公十一年经“纳公孙宁、行仪父于陈”,贾注云:“二子不系之陈,绝于陈也。恶其与君淫,故绝之。善楚有礼也。称纳者,内难之辞。”贾注之意,认为经不书“纳陈公孙宁、行仪父于陈”,是因为斥责二人与陈灵公共同淫乱,在书法上有意使二人与陈国断绝关系。而杜注则云:“二子淫,昏乱人也。君弑之后,能外托楚,以求报君之仇。内结强援于国,故楚庄得平步而讨陈,除弑君之贼。于时陈成公播荡于晋,定正君之嗣,灵公成丧,贼讨国复,功足以补过。故君子善楚复之。”即杜氏认为,公孙宁、行仪父二人虽然淫乱,但于陈灵公被弑之后能联楚讨贼,最终君仇得报,而陈国得复,故从“报仇复国”的角度来说,二子之功足以抵过。可见,贾注以“尊君”为重而杜预以“报仇复国”为重。对于这种分歧,《旧注疏证》认为贼讨国复“非经书纳之义”*刘文淇: 《旧注疏证》,第670页。,否定了杜预的说法。

综上,即使汉儒、杜注都认为义例存在的前提下,二者的具体阐释也因价值标准不同而存在分歧,而刘氏一族等在评判取舍时依然以汉儒旧说为是、杜注为非。

(三) 对《左传》凡例来源的看法

杜预关于《左传》凡例的性质和来源的看法也颇受刘氏一族的批评。隐公七年“谓之礼经”条下,杜预注云:“此言凡例,乃周公所制礼经也。十一年不告之例又曰不书于策,明礼经皆当书于策。仲尼修春秋皆承策为经,丘明之传博采众记,故始开凡例。”*《春秋左传注疏》,第72页。又于《春秋序》云:“左丘明受经于仲尼,以为经者不刊之书也。故传或先经以始事,或后经以终义,或依经以辨理,或错经以合异,随义而发。其例之所重,旧史遗文,略不尽举,非圣人所修之要故也。……其发凡以言例,皆经国之常制,周公之垂法,史书之旧章。仲尼从而修之,以成一经之通体。其微显阐幽,裁成义类者,皆据旧例而发义,指行事以正褒贬。诸称书、不书、先书、故书、不言、不称、书曰之类皆所以起新旧、发大义,谓之变例。”*《春秋左传注疏》,第11—12页。

结合“礼经”、“书于策”*关于“礼经皆当书于策”,岩本宪司认为其具体含义不甚明白。见岩本宪司《春秋学用语集》,东京: 汲古书院,2011年,第143页。笔者另有论文(见笔者博士学位论文《清代中後期の春秋左伝学》,京都大学,2016年5月)深入探讨,此处仅述结论。的含义,可将杜预的观点概括如下: 礼法制度和史官所遵奉的书法等等,都是周公所制作的重要“礼经”,它们都被记载于“策”,从而形成国史等各种礼典。鲁国乃周公之国,其国史鲁春秋多承“礼经”旧制,颇现周之礼文和史法。*班固《汉书·艺文志》:“(仲尼)以鲁周公之国、礼文备物、史官有法。故与左丘明观其史记、据行事、仍人道、因兴以立功、就败以成罚。假日月以定历数、藉朝聘以正礼乐。有所襃讳贬损、不可书见、口授弟子。”因此孔子据鲁史修《春秋》,内容、体裁及书法都取材、取法于鲁春秋而有所增删,在统一全书体例的同时融入了微言大义。左丘明兼采鲁春秋与众记,作《左传》以释《春秋》。其中五十凡皆是对周公旧法的采集与说明,亦是孔子《春秋》沿袭旧史书法之处,故以发“凡”来表明。另有“书”、“不书”、“先书”、“故书”、“不言”、“不称”、“书曰”等(被统称为“不凡”),乃是标示孔子所创之新意,即为“变例”。

对于杜预之见,刘氏一族从两点提出了批评: 一是“礼经即周典,五十凡乃周典中史例,不关周公创制”。意即五十凡只是周典中史籍的书法,不能等同于作为周典总称的“礼经”,也不是周公创制。二是“先儒之说春秋者多矣,皆云邱明以意作传,说仲尼之经,凡与不凡,无新旧之例”。*此两点批评均见刘文淇: 《旧注疏证》,第42页。意为据贾、服、许、颍等先儒之言,五十凡与“不凡”,都是左丘明一家之言,全属左氏个人对经义的发明,并无旧典史例与孔子新意之分。

由此可见,杜氏与刘氏一族的区别在于,杜氏特别强调鲁春秋与周公之礼的密切关系,视其为反映周礼的重要典籍,并认为其史法得自于周公之旧制,因此将包含礼制与史法的五十凡统称为“周公礼经”。刘氏一族则广泛地将周代典籍视为“礼经”,将其中史书的书法称为史例,如此,则礼经与史例不能成为对等的概念。而凡例是否分新旧这一分歧,则显示出杜、刘二氏在看待鲁史及其史法对《春秋》存在多少影响这一问题时的差异。既然鲁史中已有史法,而孔子《春秋》的义例都是在旧有史法上的沿袭和修整,那么《春秋》中哪些书法是对旧例的沿用,哪些是对旧例的修改,哪些是对鲁史原文的直接抄录而不存在义例,对这些问题,杜预都有更进一步的思考。也就是说,杜预认为《春秋》是“半经半史”。刘氏一族否认例有新旧之分,将“凡”与“不凡”一概视为左丘明对孔经书法的解释,表明其没有将孔子《春秋》中的“鲁史因素”纳入思考范畴。换言之,刘氏一族是将《春秋》作为纯粹的“经”来看待的。

以上从“对义例有无的判定”、“义例背后的价值标准”和“对《左传》凡例来源的看法”三个方面,通过与杜预的对比,呈现了《旧注疏证》在义例问题上的基本观点和倾向。之所以呈现上述义例观念,是因为刘氏一族对汉儒旧说的尊崇。贾逵、服虔、许淑、颍容、郑玄、刘歆自不必说,甚至司马迁、刘向等非《左传》学人的观点亦被认为是左氏说(以马迁说为左氏说,见下节)。僖公三十二年传“出绛,柩有声如牛”,刘氏一族云:“刘向虽习《穀梁》,其解柩有声如牛,亦必左氏旧说也。”*刘文淇: 《旧注疏证》,第450页。需要注意的是,刘向被认为是《穀梁》学者,实则三传兼采,其春秋思想乃是本于《公》、《穀》二传,对《左传》的利用止于摘取史实和灾异现象的层面。*池田秀三: 《刘向の学问と思想》,《东方学报(京都)》,1978年,50号。刘向引“柩有声如牛”,将“柩”理解为棺椁,此与左氏是相同的;但刘向引此条的目的,原在于以春秋灾异的类型解汉代灾异的意义,因此不能笼统认为其解释必是左氏说。

刘氏一族崇信汉儒旧说,间或还有因汉注而疑经者。庄公三十一年经“六月,齐侯来献戎捷”,《旧注疏证》引臧寿恭云:

案,《公》、《穀》经及杜注左氏经皆作齐侯,而许独引作齐人。盖许君亲从贾逵受古学,所据者乃贾氏经也。贾、服之例,凡传言诸侯而经书人者皆是贬。此传云齐侯来献戎捷非礼也,则经当书人。故知许君所引乃贾经,非字之误也。*刘文淇: 《旧注疏证》,第212页。

本来,《公羊》、《穀梁》和《左传》的庄公三十一年经文都作“齐侯”,三传并无差异,唯独许慎《说文解字》所引经文作“齐人来献戎捷”。*许慎: 《说文解字》,北京: 中华书局,1963年,第257页。由于许慎是师从贾逵的古文学者,所以臧氏断定许慎所引乃是贾逵所传之古文经。又由于贾、服认为,凡是传言“诸侯”而经书“人”处皆寓有夫子的贬斥之意,而此处《左传》正言“齐侯非礼”,故臧氏大胆推定此经当作“齐人”。不难发现,臧氏乃是以贾、服的义例说为圭臬,以贾逵—许慎这一《左传》传授谱系为前提*许慎之子许冲上汉安帝书中有“臣父故太尉南阁祭酒慎,本从逵受古学”之语。见《说文解字》序,许慎: 《说文解字》,第320页。,由此推测出了另一个“贾氏经”来否定杜预所传之经文。《旧注疏证》照录了臧氏的这一说法而没有加以否定,亦可见刘氏一族推崇汉说的程度。

三、 看待《公》、《》二传义例之态度

在如何看待和取舍《公》、《穀》二传之义例这一问题上,《旧注疏证》表现出的倾向是: 在《左传》或汉儒有明确的义例解释之处维护之,以证左氏自有义例,与二传不同。僖公二十八年经“壬申,公朝于王所”,贾氏云:“欲上月则嫌异会,欲下月则嫌异月。”《旧注疏证》云:

按,公羊谓日何录乎(按,疑“乎”下脱“内”字),穀梁谓谨而日之,则贾说为左氏。*刘文淇: 《旧注疏证》,第409页。

对于此处为何仅书“壬申”而不书“某月”,《公羊传》认为鲁国两次失礼,将为有义者所恶,故惧而书日。*《公羊》云:“壬申,公朝于王所。其日何?录乎内也。”何休注云:“危录,内再失礼,将为有义者所恶。不月而日者,自是诸侯不系天子,若自不系于月。”“内”解为鲁国。参见岩本宪司: 《春秋公羊传何休解诂》,东京: 汲古书院,1993年,第235页。《穀梁传》认为晋文公谨而朝天子,故书日;以诸侯召天子,上下颠倒、尊卑无序,故不书月。*《穀梁》云:“其日,以其再致天子,故谨而日之……日系于月,月系于时。壬申,公朝于王所。其不月,失其所系也。以为晋文公之行事为巳傎矣。”《春秋穀梁传注疏》,台北: 台湾艺文印书馆,1960年再版,第93页。《公羊》、《穀梁》各有己见,贾逵又提出了另一理由: 书上月或书下月都有不安之处,故不书月。刘氏一族以贾逵之说为左氏原义,由此得出左氏之义与二传不同的结论。

但同时,由于刘氏一族致力于廓清学说源流,因而亦不得不指出汉说承袭二传之处。例如,关于“大无麦禾”,刘氏一族引臧寿恭云:

案,刘向是穀梁说,与服虔同,是左氏旧说亦用穀梁说也。……案,臧说是也。*刘文淇: 《旧注疏证》,第202页。

又如僖公三年经“正月不雨,夏四月不雨”,刘氏一族云“贾注此取穀梁传”;僖公四年经“楚屈完来盟于师,盟于召陵”,刘寿曾云“服用穀梁说也”等等*刘氏一族对僖公三年、僖公四年经的疏证分别见于刘文淇《旧注疏证》,第251、253页。,诸如此类,不胜枚举。*其他,如文公三年传“凡民逃其上曰溃,在上曰逃”,刘氏一族按曰“《公羊》僖四年传,国曰溃,邑曰叛,贾、颍所本也”(刘文淇: 《旧注疏证》,第491页);宣公十一年经“纳公孙宁、仪行父于陈”,刘氏一族云“穀梁又云……此贾所本”(第671);宣公十五年经“夏五月,宋人及楚人平”,刘氏一族云“穀梁传: 人者,众辞也。平称众,上下欲之也。贾用榖梁义”(第731页);成公三年经“郑伐许”,刘氏一族云“贾君盖用二传旧说”(第808页)等,皆是此例。对于贾、服注沿袭二传,孔疏多有非议,而刘氏一族则多不置可否,仅在隐公七年传“谓之礼经”条下疏云,“贾、服间以《公》、《穀》释《左传》,是自开其罅隙,与人以可攻”*刘文淇: 《旧注疏证》,第42页。,承认贾、服多取二传为说,自乱左氏家法。虽然刘氏一族多护汉驳杜,但在区分左氏大义与二传大义这一点上,表现出实事求是的态度。

此外,刘氏一族依从汉儒旧说,从而得出“三传大义相通”之结论处亦不在少数。如,僖公二十八年传“晋文公召周襄王于温,且使王狩”一事,《旧注疏证》先舍弃杜注而断定《史记·晋世家》所言大义乃左氏古义,即: 彼时晋虽强大,但仍未能使诸侯一致入洛朝见周王,故召王至温,使其巡狩时“偶遇”诸侯,从而促成诸侯朝拜周王的事实。接着刘氏一族又分别证明《穀梁传》、《公羊传》也作如此主张。最后刘氏一族得出结论:“三传古义无甚殊别。”*刘文淇: 《旧注疏证》,第434页。其实,如上述刘向的情况一样,《史记》兼采三传,义例上受到《公》、《穀》二传的影响,并非代表纯粹的左氏说。刘氏一族先预设汉注所言之义为左氏说,再证此“左氏说”与二传说相通,这种方法和最终的结论都值得怀疑。

除以汉注为准绳主张三传大义相通之外,刘氏一族还坦言二传之义有可取之处,表现出不墨守一家的融通态度。僖公二十一年经“秋,宋公、楚子、陈侯、蔡侯、郑伯、许男、曹伯会于盂。执宋公以伐宋”,《旧注疏证》云:

沈钦韩云,按,宋襄虽寡德,中夏之上公也。楚虽强大,荆山之蛮夷也。若云楚执之,则为礼乐之邦羞,俾强梁之志逞。圣人扶阳抑阴,不与楚子之执宋公,故不言楚。此《公羊》之义,所可从也。杜预于大义全然愦愦。按,沈说是也。*刘文淇: 《旧注疏证》,第346页。

此处“执宋公以伐宋”的主语应当是“楚”,而经文略去不书者,杜预认为孔子欲责备宋襄公“无德而争盟”。但沈钦韩否定了杜注,认为孔子内华夏而外夷狄,不书“楚”乃欲为宋公遮羞。沈氏又明言“内华夏而外夷狄”虽是《公羊》大义*何休云:“于所传闻之世见治升平,内诸夏而外夷狄。”《春秋公羊传注疏》,第17页。,却是可以依从的;刘氏一族赞同了这一说法。总之,刘氏一族既主张左氏有与二传相异之独特义例,又指出三传大义有相通之处,另外还主张援引二传以补左氏所未发。

四、 结论

本文以《旧注疏证》中的义例相关论述为中心,从“梳理义例之成果”、“义例论之内容及倾向”和“看待《公》、《穀》二传义例之态度”这三个方面,对刘氏一族的义例观进行了全方位的探讨。

首先,从对义例的梳理上来看,其主要成果可概括为四点。一是提示“传例”;二是廓清杜预和贾逵、服虔等人之义例说的来源;三是辨别左氏说与《公》、《穀》二传说的异同;四是广泛搜罗经史注疏和与《左传》义例相关的材料,以及清代学者之论述,来表明左氏例在于何处。此四点,是刘氏一族为汉注作疏的成果在义例上的体现,在廓清学说源流、辨明学说异同上有突出的贡献。

其次,从义例论的内容及倾向来看,刘氏一族的义例与杜预义例有显著差异。一是杜预强调孔经据鲁史而成,旧史的异辞、残缺造成书法的不同,并非义例之所在,故对东汉旧注所发挥的义例多有否定;刘氏一族则以汉注为圭臬,认为包括时月日例在内的微言大义无处不在。二是杜预崇尚务实,而刘氏一族以“尊王”、“内华外夷”等为标准,故杜、刘二氏所总结的义例,旨趣不同。三是杜预认为五十凡乃周公礼经,“不凡”乃孔子新意,而刘氏一族认为五十凡与“不凡”皆是左丘明一家之言,无新旧之别。刘氏一族对杜氏义例的激烈批判,反映出刘氏一族崇汉护汉的倾向,也反映出二者在如何看待孔子《春秋》的性质这一问题上持有根本不同的观点。

再次,从对待《公》、《穀》义例的态度来看,刘氏一族在《左传》或汉儒有明确的义例解释之处维护之,以证明左氏自有义例,与二传不同。另一方面,刘氏一族看到汉注多取二传说《左传》的事实,但由于其以汉说为左氏说,因而往往得出三传大义相通的结论。此外,刘氏一族还进一步认为二传义例有可取之处,可援引以补左氏所未发。刘氏一族对比考察三传义例的方法和结论虽有可商榷之处,但总体上显出融通的态度。