延安治沟造地工程水资源调控与利用分析

2017-03-22韩霁昌高红贝

雷 娜,韩霁昌,高红贝,陈 茜

(1. 陕西省土地工程建设集团有限责任公司, 国土资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室, 西安 710075; 2.西北农林科技大学 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100)

人类的发展与土地息息相关,耕地是土地之精华、农业生产之根基,耕地保护和粮食安全始终是事关国计民生的重大问题[1-3]。中国是世界上人口最多的国家,一直秉承自给自足的粮食安全保障策略。改革开放以来,我国基本解决了温饱问题,但粮食安全保障依然面临着诸多挑战。虽然人口出生率有所下降,但是人口基数大,加之人民生活质量逐年提高,粮食需求也进一步增长。然而,当前我国正处于工业化、城镇化快速发展阶段,建设用地需求日益旺盛,作为粮食生产基础的耕地资源逐年减少[4-6]。虽然陕西省耕地保护的重要区县主要集中在关中平原地区,但随着关中-天水经济区、西咸新区以及一带一路的建设与发展,关中平原将成为陕西省工业化、城市化集聚发展的重点区,建设用地扩张与耕地保护的矛盾日益突出,国家提出的保持1.2 亿hm2耕地红线的难度加大。而地处陕北黄土高原的延安市,沟谷纵横,蕴藏着十分丰富的后备土地资源和粮食增产潜力。

经过专家论证,国家启动了延安市治沟造地重大土地整治工程。治沟造地是指以小流域为治理单元,经过坝系建设、旧坝修复、盐碱地改造、荒沟闲置土地开发利用等一系列工程措施和生态恢复措施,最终实现耕地资源增加、生态环境改善的系统民生工程[3]。已有研究表明水土流失形成的流域沟道中通常水资源充沛,土壤肥沃,地势优越,通过适当的土地整治后十分适宜农业耕作,蕴藏着丰富的潜在耕地资源[7,8]。其中仅延安地区预计通过治沟造地工程可增加农田面积约3.3 万hm2。尽管沟道小流域独特的自然条件适宜农作物生长,但在治沟造地实施过程中将会对原有沟道地形、土壤结构、土壤养分、水分渗流以及农田防护措施等基本要素产生巨大影响,如果处理不当将会影响治沟造地的质量及该项惠民工程的推广实施。壤中流现象是流域沟道实施治沟造地后较为普遍出现的一种径流现象,容易造成土壤次生盐渍化。为解决这一问题,提出了利用渠系建设和壤中流动态进行无动力调节农田墒情的综合调控技术,主要组成部分包括沟道拦蓄水池、排洪沟、灌排一体渠、壤中流截水沟等。

1 壤中流现象

壤中流是一种多孔介质中的水流运动,是坡地径流的重要组成部分,通常流动速度比地表径流慢[9,10]。在人类活动和自然环境因素的共同影响下,土壤从地表往下是分层排列,由于上层受人类活动影响较大,一般是上层疏松,往下逐渐密实,因此,上层渗透系数大于下层,下一层相对于上一层来说,成为弱透水层或相对不透水层。自然降雨到达地面后部分雨量沿坡面产生地表径流,部分渗入土壤,随着降雨的持续,土壤含水量达到并超过田间持水量,由于水分而受重力的支配,沿着大孔隙向下渗透,即形成重力水。当重力水渗透到弱透水层或相对不透水层时,部分水量继续向下渗透,部分水量则在两层的交界面处积聚,产生侧向流动,从山体边坡或土层断裂处流出,形成壤中流[11]。

根据产流特征,可将壤中流分为渗流、优先流(管流、指流、漏斗流),其中管流又称为大孔隙流。管流水分通量远大于渗流的水分通量,它对提高壤中流流量和水分通量具有促进作用;且在不同降雨过程中,管流对壤中流的作用也存在差异,即降雨量越多,降雨强度越大,管流的特性表现越明显,对壤中流的贡献也越大。

在降雨形成径流的过程中,壤中流的集流过程缓慢,可能持续数天、几周甚至更长时间,但对农田水、肥等质量参数的影响更为直接。壤中流的产生对于流域水土资源利用效率,农田土壤养分的迁移与分布,后续农田质量的管护都有直接或潜在的影响。持续多次的壤中流产生容易造成土壤次生盐渍化,甚至造成农田基本设施的破坏,造成粮食减产。经过长期定位观测,认为延安治沟造地存在边坡、沟谷两类壤中流。

1.1 边坡壤中流形成

黄土高原通常土层深厚,质地均匀,结构松散,极易形成土壤蓄水池,难以形成壤中流[12,13]。但在靠近沟谷的边坡区域且存在垂直切面时,受到长期水蚀冲刷和风蚀作用共同影响,表层黄土较薄,甚至造成黄土淋溶层和底部基岩的裸露。在此类区域,当降雨量较大时,受重力因素及下层弱透水层影响,存在壤中流产生的基本要素,易于形成壤中流,但一般历时较短(图1)。观测显示,此类黄土壤中流在降水后1~2 d时间内不再有明显的出流。

图1 边坡壤中流产生示意图Fig.1 The diagrammatic sketch slope subsurface flow formation

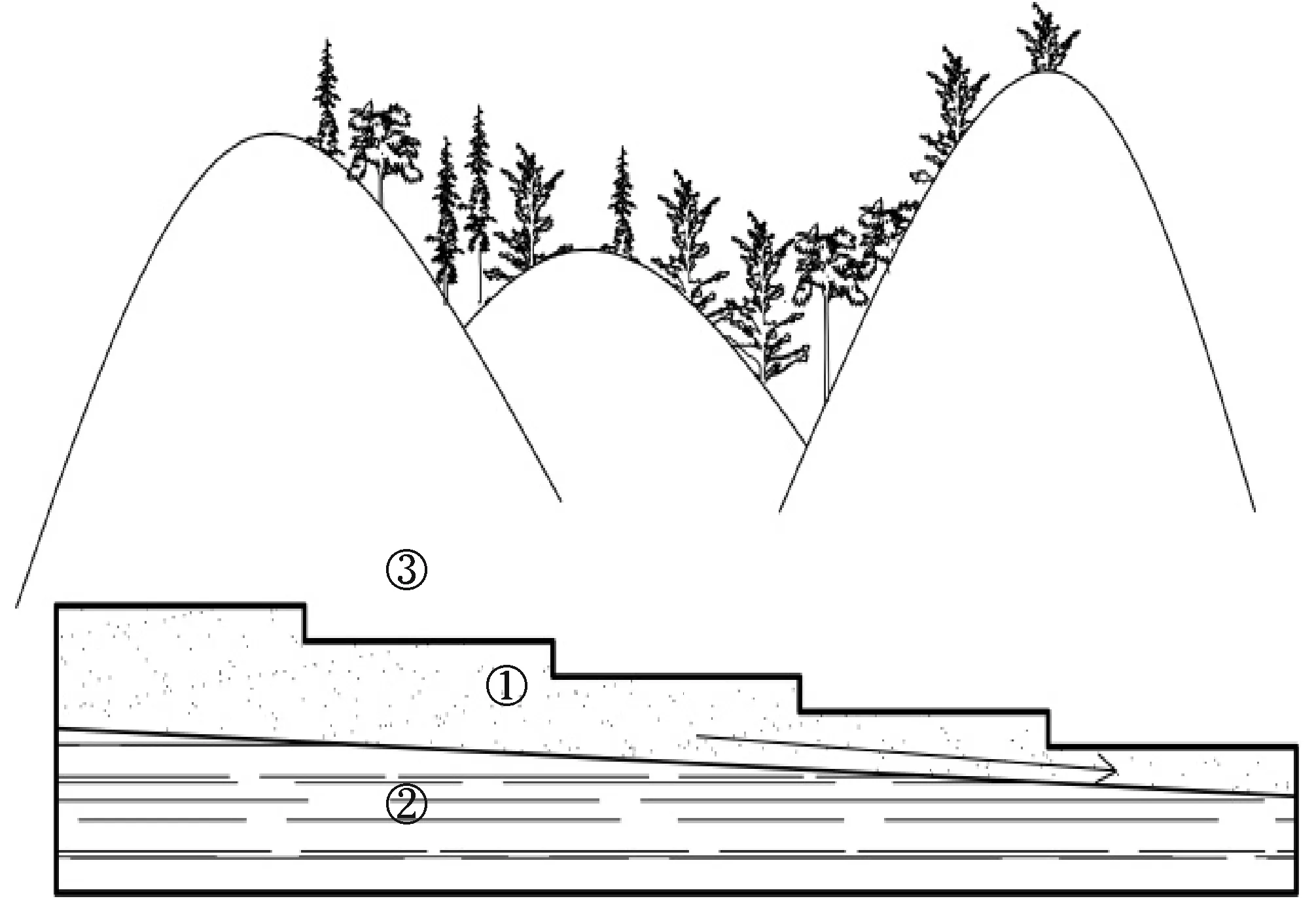

1.2 沟谷壤中流形成

在治沟造地沟道农田当中,还存在另一类型壤中流,即沿沟道坡降走向所形成的沟谷壤中流(图2)。沟谷壤中流与沟道地下水水量交换频繁,特别是在降水后地下水位上升时,沟谷壤中流和地下水难以区分。因此,在治沟造地当中,尽管沟谷壤中流径流总量要大于边坡壤中流,但由于难以观测,因此研究较少。对于延安治沟造地,如果不能对沟谷壤中流进行有效调控和利用,不仅造成水资源的极大浪费,甚至造成工程实施结果的退化和破坏。在延安市南泥湾实施治沟造地工程时使用了普探技术,沟道土层普探结果显示,研究区沟道土层厚度沿沟走向具有明显的坡降,具体表现为从沟头到沟口方向,土层厚度逐渐减小,沟头区域土层厚度约为4~6 m,沟口处约为0.4~0.7 m,部分区域甚至基岩裸露,土层之下存在一定砾石层和钙积层,能够有效阻止表层水分的下渗,在土层底部往往形成一个相对饱和层[14-16]。特别是在沟口附近区域,降水通常会引起整个土层的积水饱和,并能维持较长时间。因此,在延安部分沟道当中,水稻种植成为一种常见的土地利用方式。

图2 沟谷壤中流形成示意图Fig.2 The diagrammatic sketch gully subsurface flow formation

2 水资源合理利用与调控工程措施分析

利用壤中流形成的机理,基于黄土沟道水资源独特的时空变化特征,并结合区域传统的调控与利用方法特点,提出了利用渠系建设和壤中流动态进行无动力调节农田墒情的综合调控技术,主要组成部分包括沟道拦蓄水池、排洪沟、灌排一体渠、截水沟等。

2.1 蓄水池

多年研究及实践结果显示,通过建设沟道蓄水池对降水资源进行就地拦蓄是黄土高原进行水土治理,提高水资源利用效率行之有效的举措之一[12]。沟道蓄水池拦蓄存水是农田灌溉的主要水源。根据黄土边坡径流、沟谷壤中流形成的机理,科学的设计和修筑拦蓄水池也是治沟造地的重要内容之一。蓄水池具有滞洪、蓄洪和兴利作用。在治沟造地工程施工中,蓄水池是重要的水源工程,是确保农业生产用水的基本保障。蓄水池的修建根据提高水土资源利用效率的原则,通过在农田边缘靠近山脚处开挖蓄水池,涝时避免集中降雨对农田的破坏,旱时利用蓄水池中的储存水进行灌溉,对农田进行涝疏旱灌。

本项目蓄水池的设计规格为:蓄水池正常蓄水位968.15 m,设计洪水位969.20 m,校核洪水位969.20 m,正常库容为70 000 m3,总库容83 510 m3,坝高21.31 m(溢流段高20.12 m);蓄水池主要建筑物包括大坝、坝顶溢洪道、放水设施;大坝采用细石混凝土砌块石重力坝,坝顶长度86.83 m;溢洪道布置在大坝的中段,采用坝顶泄洪,设计过流量33 m/s,溢流段长度15 m,放水设施布置在大坝的左岸,采用坝下涵管,涵管内径500 m,设计过流量0.25 m/s。具体实施方案如下:①蓄水池应尽量布置在地势低洼的山沟或河流的狭口处。 ②根据防洪标准规范《防洪标准》(GB50201-94),蓄水池设计工程的防洪标准按照水库进行,具体按照20年一遇设计,200年一遇确定蓄水池的防洪校核标准。 ③蓄水池的正常蓄水位、设计洪水位、核准洪水位、总库容根据当地的实际情况以及供水、需水平衡情况确定。④为了减小天然降水和渗流作用对蓄水池的侵蚀,应该在蓄水池周围覆土种植林草,保障蓄水池的稳固。

2.2 排洪沟

项目区内耕地田坎多,占地面积大,现有田间道路受雨水冲刷,部分地段破坏严重,严重影响项目区农业生产活动,项目区没有相应的排水设施,排水主要依靠开挖临时排水沟等人工措施或是仅仅依靠坡面和沟道自然排放。由于无排水措施,导致道路、田块等经常受到雨水冲刷,在局部地区形成冲沟和落水坑,亟需设置排水设施,最大限度地降低洪水的危害,保障农田耕地安全。在农田边缘靠近山脚处以及面积较大的田块中间山开挖排洪沟,用于拦截山洪和及时排走积水,解决项目区排水保土的问题,避免集中降雨对农田的破坏。项目区原天然沟槽行洪标准约为10年一遇,本次设计经实地调查与民间访问,结合《延安地区实用水文手册》、《延安市志》以及防洪标准规范《防洪标准》(GB50201-94),按照20年一遇的防洪标准进行设计,排洪沟等的设计标准为:横断面为底宽1.5~2 m,深1.5 m的梯形土质排洪沟,排洪沟的内外边坡比均为1∶1;或断面为底宽1.2~1.5 m、顶宽2.6~3 m、深度1.5~2 m的双侧浆砌石排洪沟。具体实施方案如下:①为节省工程成本,排洪沟布置可首先选择区域本身有的山洪沟,千百年来洪水冲刷形成的山洪沟,适合当地的地质水文条件;或是在原有山洪沟基础上改造,但不应改变沟道水利条件,防治水土流失、滑坡等自然灾害。②排洪沟布置要充分利用当地的地形坡度,沿主要地表水的垂直方向设置,保证截流的洪水尽快流入排洪沟。③根据区域地形、水文条件,排洪沟尽量采用明渠。④根据区域地质地形条件、冲淤情况确定排洪沟的纵坡比,同时在纵坡比较大时,应该设置跌水和陡槽。跌水根据纵坡比可设多级,一级跌水的高度一般为0.2~0.6 m。

项目区内沟道规格采用各段平均值进行开挖、清淤、砌筑等整治修复工作。在丰水期定期进行沟道清淤疏浚,保证水流畅通,避免或减少洪涝发生的可能,减少不必要的损失。排洪沟设计的优点在于:①实现了与灌排水渠、蓄水池、截水沟的一体化设计。不需要外来动力(电力等)供应,仅依靠排洪沟对过量的降水及壤中流进行调控。②排洪沟设计简单,安全可靠,易于实现。根据原有山洪沟的沟道,做适当修正,设置排水沟,可以将安全隐患降到最低。③可有效防止农田土壤积水。排洪沟的排洪作用可有效防止水土流失对田块的影响以及田块中大量积水,保障农田安全。

2.3 截水沟

截水沟在土地整治工程中具有十分重要的意义,尤其是在壤中流丰富区,开挖截水沟更是必不可少的:首先,壤中流的存在导致田块中水分太多无法施工,在地势较低处开挖一条截水沟,汇集田块内的壤中流,使得田块土壤中的积水迅速排干,田块内地下水位下降,田块迅速变干,方便施工;其次,丰水期时,可加快排干田块内的水分,减轻洪涝灾害,并防止形成下湿地导致土壤次生盐碱化;最后,干旱期可以将沟内蓄积的水分重新灌溉至田块中,有效缓解旱情。针对黄土高原治沟造地高标准农田建设过程中,沟槽区农田易涝的特性,提出了一种非动力壤流调节农田灌溉的方法,其目的在于通过在梯平田下坎处建立透水性截水沟以改变农田地下水位高低来实现对农田耕作层土壤墒情的调节。具体实施方案如下:①截水沟要建立在沟道区每级梯平田下坎处,开挖方向与梯平田下坎平行且长度一致。②截水沟呈倒梯形设立,开口宽150~200 cm,底部宽80~100 cm,垂直深度为100~150 cm。沟渠两侧斜边和底部无需硬化处理,均为土质表面即可。③截水沟两边顶部利用石块或者水泥硬化,硬化宽度不小于30 cm,以便于农田耕作人员行走,同时确保硬化后的路面应高出田块表面10~15 cm。④截水沟至少一端要与沟道排洪沟相连,连接处设有水闸;水闸建立在截水沟两端,通过水闸的开放与关闭实现截水沟的储水与排放。⑤截水沟两端的水闸关闭时,水闸上边缘应低于田块表面15~20 cm,此举一方面可防治截水沟过量积水而淹没田块,同时可以在一定程度上防止地下水冒出地表而出流。⑥为了减小天然降水和渗流作用对截水沟两边斜坡的侵蚀,在截水沟两边斜坡和底部栽种芦苇等适合潮湿环境生长的植物,可有效防止沟渠水蚀。⑦对于整条流域沟道,可在每级梯平田下坎处设置上述截水沟。

截水沟的优点在于:①实现了无动力灌溉。不需要外来动力(电力等)供应,仅依靠截水沟对地下水位的调节便可实现对沟道区农田耕作层土壤墒情的调节。②方法简单,安全可靠。截水沟构造简单,易于实现;同时根据沟道区梯平田梯度分级分别设置截水沟,可将侵蚀淤积风险化整为零,降低安全隐患。③可有效防止农田土壤盐渍化。 截水沟底部低于农田地下水位,且沟渠积水与农田地下水位相连。截水沟的排水作用可有效防止地下水盐分因蒸发而在地表的富集。

2.4 灌排一体渠

项目区考虑节省用地、增加耕地面积,结合水稻生长需水特性及项目实际,设计了集灌溉和排水为一体的渠道设施。灌排一体渠垂直农渠布设,渠道底部宽1.2 m,进行砂砾回填、抛石基础、抛石灌浆等基础处理;渠道流水断面规格为0.4×0.6 m,用厚度30 cm浆砌块石砌筑;渠道顶面每隔50 cm,铺设横跨渠道断面规格为1×0.3×0.05 m的C20预制盖板,便于农用通行及稻田景观美化;渠道每隔50 m预留一组灌溉阀门,含2个进水阀门、2个出水阀门、及1个控水阀门,便于灌溉及排水。

根据农田墒情和作物需水条件分为需水期和排水期。当作物处于需水期时,由斗渠或农渠引水至灌排一体渠内,灌溉时采用循环灌溉,关闭灌溉田块上游所有进水阀门、出水阀门及紧邻田块下游的控水阀门,打开灌溉田块紧邻的进水阀门进行灌溉。灌溉完毕后,对下一田块的灌溉采用相应模式;当需要农田排水时:关闭所有进水阀门及控水阀门,打开出水阀门,进行稻田排水。灌溉过程中,灌排一体渠采用分段轮灌。关闭第一组配水装置的控水阀门,打开两侧进水口,使水流灌溉渠道两侧水田,待该两块水田灌溉完成后,打开下一组配水装置控水阀门和两侧进水口,同时关闭上一组进水口,进入下一田块灌溉阶段,依次循环,直至所有田块全部灌溉完成。灌溉过程中出水口始终关闭。排水过程中,打开所有控水阀门和出水口,使田块多余积水从出水口排入灌排一体渠后排走。渠道每间隔10~70 m设置一组配水装置,具体根据每块农田之间的距离而定。灌排一体渠道设施的设置的优点在于:①将水田灌溉、排水渠道合为一体,与常规灌排渠道相比,节省工程成本并减小占地面积。②人工控制阀门开关调节不同田块的灌溉、排水,操作简单,不须开挖临时性排水沟道。③灌排一体渠不仅可以满足游客从水田中部观光通行,还起到渠道两边田间生物生命廊道的作用。

3 工程实践

3.1 项目区概况

项目区选择在距离延安市48 km的南泥湾镇,其区域属于典型的沟道地貌,共涉及6个沟道,其中,仅阳湾沟、九龙泉沟两条沟道长度达到21 km,河道海拔自西向东由1 190 m降至1 095 m,平均比降0.95%,河谷宽一般在250~500 m之间。气候属于温带季风气候区,冬季寒冷干燥,降水较少;夏季炎热多雨,降雨集中;水资源除由自产径流、入境客水、地下水三部分组成。项目区存在水土流失、滑坡、塌陷、冲沟等自然灾害严重,同时部分水田盐碱严重、田坎占地多、田间道路受雨水冲刷,部分地段破坏严重等问题。为实施贯彻落实省、市治沟造地土地整治工作会议精神,进一步做好延安市治沟造地土地整治工作,陕西省国土资源厅于2012年12月4日评审通过了“延安市宝塔区南泥湾镇等八个治沟造地土地整治子项目规划设计报告”,确定对延安市宝塔区南泥湾镇阳湾沟、九龙泉等区域进行治沟造地,项目属为全国土地开发整理重点项目,建设总规模662.96 hm2,建设工期为两年,2014年12月完工验收。

3.2 无动力壤中流调节灌溉工程方案设计

沟道壤中流无动力调节灌溉的综合调控技术是根据壤中流的形成机制,利用土地平整工程,灌溉排水、田间道路、农田防护与生态保护工程等配套工程,通过蓄水池、排洪沟、截水沟、灌排两用渠的修建,实现水资源的调控与利用,提高水资源的利用效率,实现涝疏旱灌,防治旱涝以及水土流失等自然灾害,通过田间道路的设置、农田防护林的种植,营造生命廊道,改善区域生态环境,整个过程利用壤中流技术完成,不需要任何动力,清洁无污染,具体运行模式如图3。

如图3,当田块内涝严重时,蓄水池中的水通过排洪沟排出,排洪沟水位降低,灌排一体渠中的水流入排洪沟,灌排一体渠水位降低,田块中多余的水流入灌排一体渠中,最终通过排洪沟排走;内涝时,区域地下水位上升,容易造成水田盐渍化,截水沟的修建,形成了一个水位差,会使田块地下水流入截水沟,通过排洪沟排走,降低田块的地下水位。

如图3,当田块干旱严重时,打开蓄水池阀门,蓄水池中的储存水会流入排洪沟,将连接排洪沟的阀门打开,储存水会通过灌排一体渠,最终流入田块;旱时,区域地下水位下降,灌溉容易漏水,截水沟的修建,会使排洪沟中的地下水通过灌排一体渠,流入截水沟,最终流入田块,提高田块的地下水位,保障灌溉水用于农作物生长,而不是补给地下水位。

图3 沟道壤中流无动力调节灌溉运行模式Fig.3 The operation mode of subsurface flow unpowered adjust irrigation

3.3 工程实施的效果

通过延安治沟造地重大项目的实施,以南泥湾为首个整治点,成功实施并有效增加耕地面积,提高耕地质量,完善农田基础设施,改善区域生态环境。《延安市宝塔区南泥湾镇阳湾沟土地整治项目竣工报告》、《延安市宝塔区南泥湾镇九龙泉土地整治项目竣工报告》显示,项目区耕地面积增加11.72 hm2。水田、水浇地、旱地分别增加6.57、3.82、1.33 hm2,项目区粮食作物产量增加,玉米增产20 kg/hm2、水稻增产13 kg/hm2。工程中实施农田防护与生态环境保护工程,南泥湾项目区共种植柳树8 336 棵、刺柏10 757 棵、油松9 056 棵农田防护林。根据陕西省造林标准《DB61-142-1993》规定的柳树的一般密度为1.33~3.33 棵/hm2,取平均值2.33 棵/hm2,刺柏和油松的一般密度为14.80~22.20 棵/hm2,取平均值18.47 棵/hm2,南泥湾项目区林网折合面积20.64 hm2(林网折合面积指以农田防护为主体功能的林带面积,单行林带需填报株数,按当地一般密度的株数折算为面积)。其中柳树、刺柏、油松的林网折合面积分别为15.88、2.58、2.18 hm2。

项目建设中以景观协调、结构稳固、利用持续、功能高效为理念,以田、坝、渠、路、林、村相结合为准则,以修复、新增和改善原有沟道土地质量为目标,在保持水土、巩固退耕还林、防洪减灾等方面的生态效益十分显著。对于夯实农业和农村基础,促进人地和谐发展,建设生态文明的影响深远、意义重大,并且可成功运用其工程实践经验,进行推广,实现经济和生态的双赢,更是“一举多得”的生态工程、民生工程。

4 结 语

延安治沟造地是国家土地整治重点工程,是保障粮食安全,改善革命老区生态环境的重要举措。近年来治沟造地中水资源合理调控与利用的问题引起社会广泛关注。针对这一问题通过“拦、蓄、排”三者相结合的方式,建立壤中流无动力调节灌溉体系,利用土地平整工程,灌溉排水、田间道路、农田防护与生态保护工程等配套工程,通过蓄水池、排洪沟、截水沟、灌排两用渠的修建,实现水资源的调控与利用,提高水资源的利用效率,实现涝疏旱灌,防治旱涝以及水土流失等自然灾害,通过田间道路的设置、农田防护林的种植,营造生命廊道,改善区域生态环境,通过工程实践解决了治沟造地水资源分布不均的问题,取得了明显的经济、生态、社会效益。南泥湾治沟造地工程现在也作为延安治沟造地的典型示范工程,与当地的红色旅游业结合,游憩功能显著。该工程提出的无动力壤中流调节灌溉体系也可为其他治沟造地项目提供借鉴。

□

[1] 刘彦随,乔陆印.中国新型城镇化背景下耕地保护制度与政策创新[J].经济地理,2014,34(4):1-6.

[2] 张一鸣.耕地保护制度的转型与对策研究----构建以经济激励为核心的耕地保护[J].中国农业资源与区划,2014,(3):26-31.

[3] 陈海啸,常丽霞.关于耕地保护补偿制度构建的再思考[J].农村经济,2011,(11):31-33.

[4] 孔令仙.我国新型城镇化建设中土地利用存在的问题及解决对策[J]. 渤海大学学报(哲学社会科学版),2015,(1):69-73.

[5] 陈 正,汤莉莉.中国流动人口与城镇化、工业化发展关系的实证分析[J].西安财经学院学报, 2011,24(3):23-27.

[6] 蔡秀玲.中国城镇化历程、成就与发展趋势[J].经济研究参考, 2011,(63):28-37.

[7] 贺春雄. 延安在治沟造地基础上如何发展现代农业[J]. 延安大学学报:社会科学版, 2013,35(3):60-63.

[8] 贺春雄.延安治沟造地工程的现状、特点及作用[J].地球环境学报,2015,6(4):255-260.

[9] 徐勤学,王天巍,李朝霞,等.紫色土坡地壤中流特征[J].水科学进展,2010,21(2):229-234.

[10] 何淑勤,宫渊波,郑子成.紫色土区坡耕地壤中流磷素流失特征研究[J].水土保持学报,2014,28(2):20-24.

[11] 耿 洁. 双坡度条件下不同母质土壤壤中流发育及氮素淋失特征[D]. 武汉:华中农业大学,2013.

[12] 高海东. 黄土高原丘陵沟壑区沟道治理工程的生态水文效应研究[D]. 北京:中国科学院研究生院(教育部水土保持与生态环境研究中心),2013.

[13] 毕华兴,刘立斌,刘 斌.黄土高原沟壑区水土流失综合治理范式[J].中国水土保持科学,2010,8(4):27-33.

[14] 王术礼,王小军,蒋 卓. 地下水超采综合治理水利工程措施分析----以馆陶县为例[J].中国农村水利水电,2016,(4):8-10.

[15] 程训强,王明珠,唐家良,等.低丘红壤区不同降雨类型对浅层地下水位动态变化的影响----以江西省余江县为例[J].山地学报,2011,29(1):55-61.

[16] 王明珠,李江涛,吴美春,等.低丘红壤区潜水时空变化特征----以江西省余江县为试区[J].水资源与水工程学报,2009,20(1):1-4.