刘勃舒 天地悠悠任我行

2017-03-22王海珍

王海珍

北二环护城河内的水轻轻流淌,仿佛岁月——薄冰融化着,柳絮飘飞了,波光中印着夏日的烈焰粼粼,树叶黄了落了被风吹起了——然后,又飘雪了,然后薄冰又融化了,春天又来了——那就是岁月。

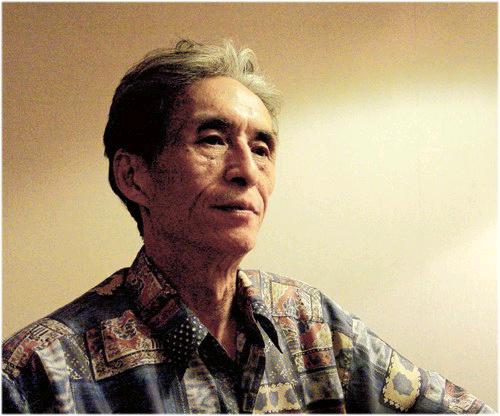

刘勃舒常常站在自家窗台上看窗外的护城河水悠悠流过。他是否在水波潋滟中想起了自己趟过的那些生活?这位精神矍铄的老先生,今年已经八十二歲了——路过了那么多的岁月,经过那么多人的人生,也走过那么多的历史时刻,回忆的行囊大约满满当当的吧——

他的过往有大片回忆的仓库,当然,有的也未必收入其中;他的未来还有很多可期的风景,尽管有的他也不怎么在乎;他还是那个刘勃舒,有才,有趣,有烦忧,有快乐,喜怒现于脸上,不伤害他人,也不委屈自己,真性情老头儿。

永远的大男孩

“在学校里,他有一个可爱的外号:小鬼。”生前的杨之光回忆起初入学时的刘勃舒,笑声霍霍。1950年,15岁的刘勃舒成为中央美术学院年龄最小的一名学生,“记得那时候,他常去徐悲鸿老师家,虽然他年龄小,但很聪明,学东西很快,‘小鬼这个外号里,有对他年龄小的调侃,也有对他聪明伶俐的爱护在里面。”杨之光回忆着他们的青葱岁月,六十余年的光阴如箭矢般飞来。

刘勃舒与徐悲鸿之间因信结缘的师生情谊,早已成为艺坛一段佳话,广为颂传。12岁小男孩炙热的艺术梦想通过一封信传递到大艺术家那里,并得到了最珍贵的鼓励与呵护。15岁的江西少年刘勃舒独自站在徐悲鸿的家门口忐忑地敲响门铃,也敲开了自己的艺术之门。徐悲鸿与刘勃舒,中国近代美术史两个重量级人物,便在那一刻有了交集与传承。

“每逢周末,徐老师都会让我去他家里,去吃一顿好吃的,廖师母的厨艺很好。”氤氲的烟云顺着手指袅袅上升,回忆如潮水漫上刘勃舒的心头。丰盛的午餐之后,必是徐先生认真查看他作业的时候,徐先生嘱咐他带上一周所有的习作,一张张为其点评。少年刘勃舒在恩师的教诲下,绘技突飞猛进。而更让他受益终身的是,老师从艺的严谨与认真。

“要画够三千张速写……”

“要以真马为师,了解马的习性,熟悉马的运动规律……”

“要有自己的风格……”

徐悲鸿谆谆教导,至今仿若还在耳边。徐先生英年早逝,余音袅袅铭记心间,经年努力,终有大成,未负先生期许。

著名油画家詹建俊与刘勃舒同年上学,又一起分往国画专业学习,他目中的“小鬼”刘勃舒风趣,幽默,随性,好玩。还有重要的一点是:对艺术有发自内心的热爱。“第一年不分专业,董希文给大家教素描,他年龄小,最初基础不是很好,但是悟性强,很快成为班里素描的佼佼者。”詹建俊说,“第二年分专业,我和汪志杰、刘勃舒分到国画专业学习,当时叫彩墨画系。蒋兆和教我们用毛笔水墨作人物写生,还有老师教我们花鸟画。我系统地学习了国画技能。”1953年,刘勃舒以优异成绩美专毕业,考入中央美院研究生班。依旧与詹建俊是同学。

1954 年春天,中央美术学院和华东分院组成“敦煌艺术考察团”,由叶浅予先生带队西北考察,刘勃舒和詹建俊分到了一组。“那时,敦煌壁画还都开放,我们在里面观赏临摹,自由自在,很是痛快。”他们在敦煌的大美天地游弋,感受着艺术中线条勾连,色彩晕染里蕴含的宗教信仰与灵魂图腾,几个月的敦煌之行,刘勃舒与同伴们对中国传统绘画技艺与艺术传承都有了深刻的感受。

“其实,他一直就像一个大男孩。”何韵兰如此评价着她丈夫,语气中有欣悦,也有宽容。他与她,相遇在彼此最好的年华,那时中央美院的钢琴就在操场边的体操房内,刘勃舒弹肖邦夜曲,何韵兰在夜色中默默欣赏。窗外皎皎月辉见证着这对年轻人的爱情。彼时人都单纯,何韵兰也是中央美院学生、多才多艺,她之所以选择他,是因为,绘画之外有音乐。还有“他有些羞涩,会脸红”。就这样被打动。

“刘勃舒很爱抽烟,何韵兰不想让他抽,抽烟对身体不好嘛。可是他烟瘾又很大,想要过过烟瘾时,就会来我家,我们一起抽几根。”詹建俊和刘勃舒毕业后都留校任教,住在著名的王府井68号院,比邻而居数十年。“我们两家离得很近,刘勃舒常会过来玩儿。有一次,我俩正坐在一起吞云吐雾呢,何韵兰过来叫他回家吃饭,刘勃舒一看何韵兰进屋了,迅速地把烟头掐灭,攥在手心里,‘你们抽烟了?何韵兰笑眯眯地问。‘没,没有,我们聊事儿呢,没空抽烟。刘勃舒吸吸鼻子,狭促地冲我笑一笑,跟着何韵兰回家吃饭了。”

“在生活中,他是蛮讲究的,熟悉他的人都知道,他穿衣服永远都是干干净净,特别整洁,也很少见褶皱,很有绅士的派头。”詹建俊回忆着,“即便是在物资匮乏的上世纪六七十年代,他也穿戴得体,对待自己一点也不马虎。”老先生对生活细节的讲究一直未曾改变过,如今去他家里,还能看到由他亲自挑选的家装饰品,从墙壁充满异域风情的挂件到木桌上的桌布,都有他参与的痕迹——古朴,简约,充满着文艺范儿。

“有求必应”与“一画难求”

刘勃舒师出名门,艺术体系完整,在人物素描,写生风景,以及画马画鸡方面等都有深厚造诣。世人皆知他是画马高手,在画马方面,他深悟徐悲鸿艺术中的严谨与凝重,却又走出了自己的一条路,真正做到了老师徐悲鸿所寄予他的厚望:不落窠臼,画出自己的风格。

刘勃舒的作品线条遒劲,墨韵生动,意境奔放,他笔下的马潇洒,奔放,雄健,自由,高贵。洋溢着一股“天地悠悠任尔行”的无拘无束,写意十足。从12岁临摹徐悲鸿的骏马到绘出完全属于自己风格的奔马,刘勃舒在艺术探索之旅中从未有过停歇。

“年轻时为了画马,常常住马棚,半夜里观察马的咀嚼姿态与睡眠姿势。”刘勃舒想起曾经住在马厮里的生活,笑容浮现在脸上,“马是很有灵性的动物,线条优美,又很高贵,看着它的眼睛,似乎能和你对话。”画马的人爱马,白天在内蒙的草原牧场,刘勃舒骑着马,跟着马群在蓝天白云间晃荡,时而策马奔腾,时而信马由缰,在马背上感受着自然万物赋予的灵性与自由。

“马的感情很敏感,它能最直接地感受到身边的人对他是友善的还是有敌意的。”刘勃舒很懂得马,“你如果尊重它,爱它,那它会很乐意和你做朋友,马是忠诚的动物,相反,如果你惧怕,那它也会不屑,如果你带着挑衅敌意去它身边,它会用它的方式去反抗。它能读懂人的情绪。”

不管走到哪里,刘勃舒与马都会成为很好的朋友。他信任马,马用忠诚回报他给予的信任,马儿带着他,在内蒙的木兰围场优哉游哉,在新疆的昭苏大草原上奔驰,在一程又一程的旅行中,他仿佛走入馬的精神世界,触摸到了马儿那自由、高贵、丰富的灵魂。他笔下的马也因此有了血肉,有了精神,有了那股子只有刘勃舒才有的精神气儿。他笔下的马每一匹都有着自己的属性,他赋予了它们以生命。是属于刘勃舒的,独一无二的。

也因此,他笔下的马儿总是大受欢迎。刘勃舒的马儿,在画界有着“有求必应”和“一画难求”两种截然不同的评价。

刘勃舒送画儿,完全是个谜,常人完全无法弄清他的脾性。多年前,就有朋友曾经这样评价过他。他卖画,同样也关乎心情,有人看顺眼了,送一幅大画不是问题,有人看得不顺眼了,拎着钱袋子来的人也会当众将人赶走。

这其中的故事,有的令人热泪盈眶,有的让人啼笑皆非。

——有人慕名远道而来看望他,送他一袋小米,他欣然提笔赠画一幅。

——有人带了几件文物古陶前来拜访,想用手中的古陶换一幅画儿,他津津有味地把玩古陶一番后,将古陶还给来者:“这些文物太珍贵了,你拿走吧。”画也不画了。

——有偏远山区的地方邮寄来一封信,信中是一个患病女孩绝望的求助,想要一幅刘老的马,刘勃舒收到信后,二话不说,展开笔墨就画,画好了贴上邮票就寄出去了。这类求助的信刘勃舒基本来者不拒,老先生想得简单。后来,直到有人查出信中的地址和求助人的信息,确认对方是骗子,他才悻悻放弃。被骗的画何止这类弱者求助的信呢?还有打着刘氏宗谱、某某慈善基金等各种机构的索画信札,早些年他看后也常会拿起笔为他们挥毫。在他那里,没有防范之心,更不会用恶意来揣度这个社会。不设防,不世故,以一颗最简单本原的心去面对这个纷繁复杂的社会。

而在很多卖家那里,刘勃舒的画儿又常常是一画难求。

近年来,中国艺术品市场正在进入一个狂欢时代,热闹纷呈,你方唱罢我登场,刘勃舒却依旧安静坚守书斋,仿佛与外界的喧嚣无关。一个从上个世纪五十年代便步入中央美院,受徐悲鸿特别青睐的学子,之后又先后担任中央美术学院副院长,中国画研究院院长等要职,一直活跃在中国美术最核心的圈子的他,不可能不熟知这其中的游戏规则与市场行情,包括他也知道市场里有很多假画。但他却一直不屑参与其中,他或许比谁都明了:有多少浮华,就有多少虚妄;有多少绚丽,就有多少暗淡;有多少喧嚣,就有多少寂寞,……如水流逝的滔滔光阴,会洗尽一切铅华。艺术家留在这个世界上的,不是拍卖行里的数据,不是前呼后拥的场面,更不是银行里的存款。能与岁月唯一共行的,唯有艺术品本身。

刘勃舒无比坚信这一点。所以,“自在、 坚守”成为他与妻子何韵兰的艺术标签。

刘勃舒善于画马,自己是徐悲鸿发现的千里马,同时,他也是伯乐。

千里马与伯乐,伯乐与千里马,是否也是他承继恩师徐悲鸿的情感延续呢?亦或许是他在向恩师徐悲鸿的致敬?更或者,他只是单纯地想要推介优秀艺术家,让更多年轻人得到学习的机会,保护着每一个有可能成为艺术家的梦想火种,呵护着稍纵即逝的艺术灵感?因他知道,艺术之路漫长而艰难,在成功之前需要付出极大的心力去支撑漫漫长路孤独,而他愿意做那条崎岖道路中的一根拐杖,支撑他们前行;他也知道,中国的艺术传承与繁盛,需要更多有实力有想法的年轻人参与其中,中国文化太需要薪火相传,他愿意做其中一个点灯人,不见得会照亮全程,但那光,会为暗夜前行的人竖一个路标或灯塔,燃起年轻人的信心与热力。

身影嵌在美术史上

食指与中指之间总是夹着烟;头发基本上是时尚的三七分,常常有一缕不听话地在风中峭立着;一直都是那样消瘦;走路时有时像一阵风旋过去,有时又慢吞吞,全凭心情;端着酒杯,喝到尽兴处,可以引吭高歌,像魏晋时期的名士,遇到话不投机的人,可以完全沉浸在自己的小宇宙中,完全不顾忌他人……高兴时,手舞足蹈,像个孩子,深沉时,背影静立又如雕塑。情绪频道之间转换几无章法可循,也不用循,他的个性就如同他笔下的马一样,随性,洒脱,自在,是写意十足的人生。有时会有不易觉察高贵的傲气,有时又会有一些孩童般的憨与顽皮——他从不委屈自己,他活得很真。

这样一位老先生,就这样,一步步走入了中国美术史上进程中。他的名字与徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予、李可染,吴作人等这些大家们链接在一起,在中央美院任职副院长,参与中国画研究院筹建,亲历中国画研究院从一株小苗成为一棵参天巨擎的整个过程,并且,自己就是里面辛勤的园丁。

“他为中国画院研究院做了大量的工作,”曾经做了刘勃舒十年助理的舒建新毫不吝惜赞扬的词语:“中国美术史上,刘勃舒是绕不开的一个标志性存在,中国画院研究院的发展进程中,刘勃舒是功臣。”

舒建新太有感慨了,因他亲见刘勃舒为画院发展的殚精竭虑,“他最好的创作年华是在中国画研究院当领导的时候,上世纪九十年代,关于中国画的各种声讨不绝于耳,在这种情况下,中国画研究院还能不能走下去,如何走下去?刘老师从全局出发,组织一个又一个研讨会,让中国画走出去,探讨中国水墨的重要性,做了大量工作。”

当代中国画面临的挑战讨论会、中国画讨论会、系列中国画优秀作品展研讨会,中国水墨发展等等学术性极高的讨论极大地凝聚着画家们,也增强着他们的信心……中国画研究院不再拘泥与北京,而是将影响力辐射到全国,刘勃舒带领着中国画研究院走出了一条与社会紧密结合的路子,探索出了与新的社会体系相应的画院体制。中国画研究院摆脱了面临被改革掉的尴尬局面。

“刘老师在里面做了大量工作,为了各地学术性强的研讨会能够顺利进行,为了筹集资金,他不知画了多少画。可以这么说,他最好的创作年华,都给了中国画研究院的发展。”舒建新说:“他没有私心。”

为了中国画研究院在全国的影响力,舒建新常常跟着刘勃舒去各地出差,也见识了刘老感性的一面。为了活跃活动气氛,他往往会第一个站出来拿自己打趣,调动气氛;有时也自告奋勇,客串一把主持人。比如,在某次活动中,他和香港著名当家花旦吴小莉联袂主持。

他会拿出自己的作品去为画院筹款,他会不遗余力推介推广年轻艺术家,为得是中国美术整体的繁盛;所以,他会为大型活动“三峡刻石纪游”奔波劳累,全部工程都是他带着画家筹款没化国家一分钱。他多次前往登高攀岩,不慎滚落受伤;所以,他会在非典期间,振臂呼吁中国画院以及各地画院一起为白衣天使们奉献一份爱心……

对于名利,他未必会认真,他更在意的是与人相处的真情;对于位置,他未必眷恋,他只是想要更多地做一些事;在外部世界与内心世界的两个维度中,他当然地更注重后者。所以,他可以在刻板,沉闷的官场中,演绎出有一些活泼,有一些色彩的不同。为此,他宁愿被人误解也不愿意改变自己的个性。一如他笔下写意十足的马:天地悠悠任我行。他或许也会感谢艺术的,因为在艺术这片天地中,他的才气让他不羁的个性有了一片自由驰骋的草原和天空,可以一生不受拘束,自由自在前行。

那些年,过往的人,过往的事,那些开心的,郁闷的,高峰的,低谷的,所有的统统,都如同一阵风,在他策马挥鞭前奔的时候,早已被鬃羽拨开,劈风前行。他的前方,有草原,有天空,有大地。

他只需痛快地策马前行。

责任编辑 余玮