建设魅力德育

2017-03-20蒋凤清

蒋凤清

德育是对学生进行思想、政治、道德和心理品质的教育。但在应试教育的挤压下,家庭教育、学校教育不知不觉重才智而轻德育,使得德育失去应有的魅力。找回德育的魅力,我们应该回归当下社会发展的现实,回到中国的教育语境,回到具体的学校环境,回到具体的学生群体和个体,从内容和形式上完善和丰富德育的魅力。富有魅力的德育,才能生动而深刻,才能更好地吸引学生积极参与、主动建构,才能担负起立德树人的重任,伴随学生一生的成长。现今,德育的理念和方法与时俱进不够,尤其在德育的内容和形式上,缺乏学生的视角,往往习惯于以成人的视角审视学生,以过去的视角判定当下,德育与我们的教育对象以及他们的现实生活形成了隔阂,产生了距离。

德育的魅力所在

魅力是指特别的吸引力、迷惑力。德育的魅力体现在对生命的尊重、自然的敬畏、集体的温暖、崇高的追求等等方面,但是德育的这些魅力是通过学生的体验不断感知和深化的,随着体验的深入,魅力就会体现得更丰富更深刻。

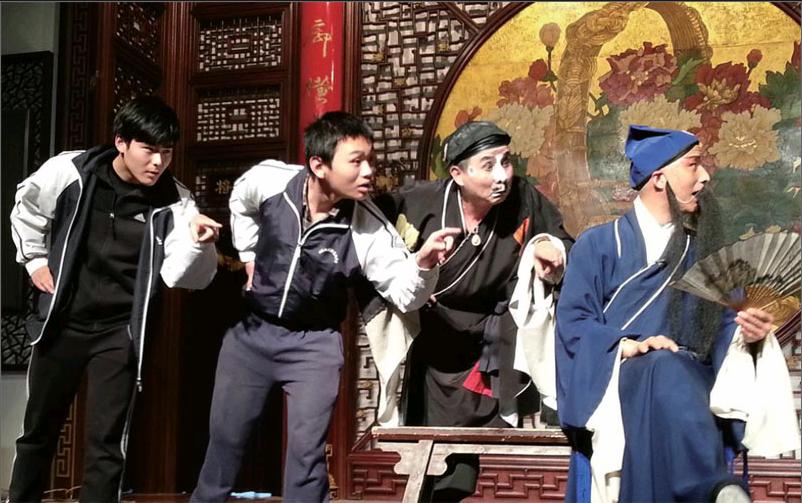

首先,德育魅力蕴藏在活动之中。德育寓于活动之中,活动是德育的载体。《小学德育纲要》和《中学德育工作纲要》都一致要求寓德育于各项活动之中,强调德育的实践性、活动性,强调学生的主动性、参与性,强调学生的情感性、体验性。一言以蔽之,就是突出德育活动的实效性。实现有效德育,关键又是德育魅力的彰显。彰显德育魅力的德育活动就要关注学生个体生命的状态,要结合学生的身体心理的特征,力求活动形式上的创新;就要与现实社会的发展相协调,改革创新德育活动的内容和形式,赋予时代气息,贴近现实生活;也要力求生活化、社会化,大处着眼,小处着手,力求细微之处见精神,潜移默化地润泽生命。让学生在发展和成长过程中,拥有阳光的生活方式、积极的价值诉求和良好的生存能力。

其次,德育魅力升華于思维之中。柏拉图说:“思维是灵魂的自我谈话。”因为思维以感知为基础又超越感知的界限,探索与发现事物的内部本质联系和规律性,是认识过程的高级阶段。与思维同在的德育,德育的魅力才能持久和深刻。美国心理学家劳伦斯·科尔伯格认为,一切德育的中心就是要坚持发展道德认知力。道德判断的水平取决于儿童的道德认知,并从而决定他的道德行动。通过丰富多彩的德育活动体验,逐步提高学生的道德认知水平,是德育活动的出发点和归宿。德育活动要克服为活动而活动的随意心理,要克服形式化的倾向,从学生的身心特点出发,设定适切的德育主题,激发学生参与的积极性。要善于捕捉德育活动中的道德冲突,引导学生道德认同和角色承担,晓之以理,不断提高道德认知水平,不断提高学生的道德判断能力。

再次,德育魅力定格于幸福之中。魅力德育是基于道德的、滋养人的生活方式,是构建学生生存素养的重要介质。学生在道德生活中形成的道德认知、道德判断,能够帮助学生获取正确的道德情感体验,产生愉悦的幸福感,形成感染、弥散、激励等功能。教师要真正把学生当作生命体验的主体,让他们体验到道德认知的提高,道德情感的升华,感知到自我完善、自我成就的幸福感,真切地体会到德育的魅力。黄克剑先生认为,人对人生的终极意义有两个方面的贞取,一是身心的“幸福”,一是境界的“高尚”。伴随幸福体验的德育,才能不断提高道德认知水平,形成道德判断,才能祈求高尚的精神格局。

德育彰显魅力的方式

德育目标的设计。我们习惯于用成人的视角去设定学生的德育目标,始终没有回到学生生活世界中去,没有从本质上认识和发现学生。因此我们的德育目标过于笼统,缺乏评价的可操作性。这样的德育目标,常常使得教师的教育流于空洞,不接地气,又常常使得学生可望而不可及,无从体验。德育目标要用学生的视角去审视,与学生身心发展特征相协调,与学生的生活实际相贴近,与学生的生命成长相陪伴,结合学生思想心理的状况,为学生提供最近的发展区。

话题之一是“需要学生学什么”,这关系到德育的顶层设计。

第一看教师的整体驾驭能力。这就要在教育理念上弄清楚,我们要培养什么样的人。黄克剑先生认为,教育行为始终指向具体的每一个人,都是为了“点化或润泽生命”。在《康德论教育》中,康德谈及教育的功能:“教育最大的秘密便是使人性完美,这是唯一能做的。”因此我们需要重新思考教育的真谛,确立德育的目标,努力做到心中有本,目中有人。从人的发展出发,把珍爱自己、友爱他人、敬畏自然、责任与担当等等作为德育的重要目标,在漫长的、渐进的教育过程中使人性逐渐趋向完美。这些基础性的教育目标,应该清晰完整地存在于教师的头脑之中,因时、因地、因人而异地驾驭运用。

第二看教师的整合能力。科尔伯格认为学校道德教育的目的是促进学生道德判断力的发展,但是学生道德发展有其阶段性的特征。我们不可能把这些目标一股脑地倾泻给学生,也不可能在具体的德育活动中蜻蜓点水,面面俱到。需要教师整合梳理,结合学生身心发展阶段,结合具体的活动设计德育内容,预设德育目标,放在一定系统和组织结构中,让学生在贯通性的德育情境中理解、吸收、加工和创造。德育内容的内在魅力才能有效传递、内化,最终成为学生成长的营养。因此,既需要教师理念层面的系统把握,更需要教师行动层面的有效整合。

第三看教师的创造能力。德育是个慢滋养的过程,不可能立竿见影,注定是潜移默化的浸润过程。如何把经年日久的漫长过程变为日积月累的积淀过程,需要教师创造性地开发和利用德育资源,不断发现德育的契机,有机开展德育活动,自然生成新的体验点,渐进性地落实和强化学生的道德认知和道德判断。教师的创造力来自于德育的智慧,德育的智慧来自于教师的责任,来自于对德育持久而专注的思考。如此,就能独具慧眼,发现散落在学生生活里的一粒粒珍珠,巧妙地将其串联起珍珠链,闪现德育的魅力。

话题之二是“学生需要学什么”,这关系到学生的自我设计。

魅力德育的真谛在于全身心地关注学生成长的状态,努力实现从“要我学”到“我要学”的转变。科尔伯格通过研究认为,道德判断的发展是一个过程,并表现为特定的阶段模式,有着阶段的基本结构特征和发展顺序,不同年龄阶段的学生有着独特的道德判断的内容和社会观点。我们需要站在学生的立场,从学生的视角,寻求和发现不同年龄阶段学生德育的需求点。

从学生的视角出发,不同年龄阶段的学生有着自身群体的德育需求,即便是同一年龄阶段的不同学生个体,也存在个性化的德育需求,不能只见森林,不见树木。社会环境的变化,让每个年龄阶段的学生都伴随着成长的烦恼。对社会的认知,对自身的认知,都让学生滋生纷繁复杂的诉求。魅力德育要唤醒和激发学生德育主体的作用,从学生个体成长的需要出发,点燃学生参与德育的激情,把学生的现实需要生成为德育的契机,培养学生对德育的亲近感,让德育散发应有的魅力。

学生的自我设计,需要教师德育工作的铺垫,为学生的发展打上绿色的底色。21世纪教育研究院院长杨东平认为,德育是引领、润泽、点化生命的渐进过程,更需要教师悉心的呵护和引导,从学生的身心发展基础和个性差异出发,设立发展的目标和实践体验的路径。真正树立以人为本的教育价值观,尊重学生的个性差异,包容学生发展的缺憾,重视学生的个性发展和协调发展,以学生的发展和终身幸福为本,引导和帮助学生不断提高道德认识,养成良好的道德习惯。

德育方式的改进

2014年4月1日,教育部印发《关于培育和践行社会主义核心价值观进一步加强中小学德育工作的意见》,强调改进德育的方式方法,要求加强德育规律研究,突出知行结合,勇于改革创新,探索德育工作的新途径、新方法。从中小学生的身心特点和思想实际出发,注重循序渐进,注重因材施教,达到润物无声的功效,把德育工作真正做到学生心坎上,引导学生将道德认知转化为道德实践。这是时代赋予我们德育工作者的使命,也是德育工作实效性的必然要求。社会经济文化的发展,给德育目标注入新的内涵,德育的方式方法就要与之适应,在继承优良传统的基础上,不断创新变革。教师德育工作的能力也应当不断提升,从而提高德育工作的效能,使德育散发魅力之光。

我们要倡导与自然对话的德育生活。法国教育家卢梭认为教育要回归自然,必须遵循自然,顺应人的自然本性。德育要回归自然,回归生活,在真实的生活情境里,以自然对话的方式实现师生之间的平等互动。从灌输式、园丁式到对话式德育方式的转变,是基于学生教育主体的认知和学生自主性的肯定。但是自然對话不是随意对话,要基于学生道德状态、道德体验和思想的困惑。巴西教育家保罗·弗莱雷指出,教育应该具有对话性。对话,不仅仅是交流、谈话,它的精髓在于它的构成要素:反思与行动。弗莱雷认为:“只有进行批判性思维的对话才能产生批判性的思维,没有了对话,就没有了交流;没有了交流,也就没有真正的教育。”对话的目的是有预设的,对话的方式却是自然无痕的,引导学生获得道德认知,提高道德判断力。没有强制和牵强的对话,德育才能潜移默化,才能在有限的时空内增强德育的魅力。

我们要倡导自主合作的德育生活。学会合作是面向21世纪教育的四大支柱,合作生活,合作学习,是学生必须学习掌握的能力。富有魅力的德育离不开自主合作的方式。自主合作,能够呈现学生真实的状态,能够兼顾同一年龄阶段学生的共性和个性,能够让学生在没有强制的情境下,发挥自身的主动性、积极性和独立性。德育活动的设计,应该设置选择性和合作性的内容,选择团队合作、同伴互助等活动形式,设置有效的德育生活情境,促进师生、生生之间的互动互通,让学生在合作分享中获得更多更真切的体验。自主合作的德育生活不仅仅局限在学生学习生活的校园,更应该充分利用好社会资源,德育研修、志愿者服务、社会实践等等活动,都是学生自主合作德育生活的舞台。自主合作的德育生活,教师要准确把握参与者、合作者、引领者的角色,要变过去的“师道尊严”为“平等参与”,努力创设民主的德育氛围,真正形成以学生为中心的、生动活泼的、民主的德育生活环境。

我们要倡导自由生长的德育生活。德育主题化、专题化有余,日常化、生活化不足。在卢梭看来,顺应自然的教育必然也是自由的教育,因为人最重要的自然权利就是自由。自由的心境是学生袒露灵魂的前提,也是学生真切体验的基础。因此,我们要突破传统的德育模式,设定不同的开放的德育目标,采用不同的方法,顺延不同学生的最近发展区,帮助孩子找到适合自己成长的最佳路径。苏霍姆林斯基认为:道德准则,只有当它们被学生自己追求、获得和亲身体验过的时候,只有当它们变成学生独立的个人信念的时候,才能真正成为学生的精神财富。德育应该成为学生积极的生活方式,我们所能营造的是学生成长所需要的土壤、阳光和雨水,为学生道德养成构建绿色的环境,让道德的种子在丰富的精神生活中茁壮成长。当然,在学生体验感悟过程之中,我们应该注重学生主体的作用,但是也不可或缺对学生思想行为进行引领和矫正。从学生的视角出发,我们应该尊重学生的个性,承认学生个体发展的差异化,接受德育功能的局限性。如此,在德育方式上,就会有尊重、信任、理解、包容、帮助、批评、惩戒等等元素。因此,自由生长的德育生活不是听之任之的无为。正如卢梭认为,成熟就是使儿童避免受到文明中病态东西的污染,有机地、自然地从内部生长出它的果实。

德育过程的把控

充满魅力的德育一定是生机盎然的,是师生心灵的沟通,是生命成长破茧的过程。而这些需要教师的把握,做一个称职的农人,做一个优秀的园丁,不去揠苗助长,不会越俎代庖,静听花开的声音,笑看学生的成长。

其一,放与不放,寻找最佳的契合点。在教育行为上,我们常常走向两个极端:一收就死,一放就乱。症结在于教师的主导作用与学生主体地位的关系把握不定,缺失了教育视角和生命视角。德育设计、德育活动以及个性化的德育工作,需要从教育的视角和生命的视角出发,进行科学的规划和系统的安排。但是在具体落实过程中,就要结合现实的情境有效实施。因此,寻找放与不放的最佳契合点,需要必要的统一,更需要教师德育工作的个性发挥。德育工作要避免自上而下的行政意识,充分调动一线教师的积极性和创造性,把年级、班级的自主性德育活动作为不可或缺的组成部分。知己知彼,德育才有实效。

寻找这样的契合点,关键是要唤醒教师的生命意识,引导教师重新思考教育的真谛,理解德育,把握学生,把握活动。教师是引领学生提高道德认知水平、养成良好道德习惯的人。教师对教育本质的认识,对教育规律的把握,对学生生命成长的尊重,是德育工作收放自如的根本保障。

其二,动与不动,表象与心理的关联。提高道德认知、养成道德行为是德育的目标。德育活动应当注重学生在活动过程中的体验,更应当注重学生道德认知在活动过程中的提高。关注学生的活动参与,更要关注学生道德思维、道德情感的变化,德育习得才是德育活动的旨归。我们要关注德育活动的时代性、趣味性,也要注重德育活动的思想性和深刻性,不能把德育活动肤浅化、表面化,而是要随着学生的身心发展不断赋予德育活动新的内涵,不断提高德育活动的思想性。

对德育过程的有效把握,关键是对学生体验状态的把握。与教学对象橄榄型分布不同,德育对象的分布是复杂多样的。我们要关注学生整体参与的状况,也要注重学生个体的活动状态,真正回到教育的立场,回到具体的情境,回到具体的个人。德育活动不能仅仅满足于表面的轰轰烈烈,更要关注思想认识的提升。不能仅仅满足于少数优秀学生的理想状态,更要关注学生个体的差异,及时发现学生个体体验的差异,生成个性化的德育契机。

(作者单位:江苏省苏州市田家炳实验高级中学)