考古发现与古史新知

——成都建都历年及古都地位论析

2017-03-18毛曦

毛 曦

(天津师范大学 历史文化学院,天津 300387)

考古发现与古史新知

——成都建都历年及古都地位论析

毛 曦

(天津师范大学 历史文化学院,天津 300387)

近年来,三星堆城址、金沙遗址等的考古发现,为认识古蜀国的都城历史提供了更多的直接依据。如果将三星堆城址计算在内,历史上先后在成都建都的共有11个政权,历时约1546年。即使将三星堆都城时期和蜀王李顺与蜀王王均建都成都除外,先后建都成都者也有8个政权,历时约844年。成都建都早且历时长,长期为区域性政权的都城,城址与名称长期不变,自古至今为西南中心城市乃至全国中心城市。成都古都个性鲜明,地位重要,甚至可以考虑跻身中国大古都之列。成都都城史研究的进一步深化,重点应在古蜀国都城考古与都城研究以及大古都理论认识方面寻求突破。

成都;古蜀国;都城史;大古都;三星堆遗址;金沙遗址

成都是四川省省会城市、副省级市、特大城市,是我国西部地区重要的中心城市之一。成都城市历史久远,文化深厚。关于成都城市史的研究,向来为学界所重视,学术成果极其丰硕,而从宏观上分析评估成都在中国城市史中的特殊地位,更是近年来引起学者们普遍关注的问题①。成都不仅是我国历史文化名城,同时也是中国重要的古都,然而对于成都都城史的系统研究和深入探讨仍显不足。随着成都平原宝墩文化城址、三星堆城址、羊子山土台遗址、十二桥遗址、金沙遗址、商业街船棺葬遗址等系列文化遗址的考古发现,以及与之相关的古蜀国历史研究的推进,尤其有必要对成都的都城史进行重新的审视,从中国都城史及大古都的视角重新认识成都都城的历史、特点及地位等问题。笔者谨以此文对成都都城的历年及古都地位进行新的探讨。刍荛之见,权当引玉之砖。

一 古蜀国的考古发现及研究与成都建都历年的新认识

成都是一座历史悠久的城市,也是历史上曾多次建都的古都。关于成都建都的政权及历年,著名历史地理学家史念海先生曾在《中国古都概说》一文中做过详细的统计:历史上在成都建都的政权有9个,共249年,包括战国时期蜀都88年、两汉之际公孙述成家都12年、三国时期蜀汉都43年、十六国时期成汉都44年、十六国时期谯纵蜀都9年、五代十国时期前蜀都19年、五代十国时期后蜀都32年、李顺蜀都1年和王均蜀都1年。据史先生对统计方法的说明,关于建都年代的计算,“虽建都的终止期不在岁末,这一年还应计算入建都的年代之中。同样建都的开始时,不在岁首,这一年也应计算入建都的年代之中。某一王朝或政权,往往有迁都之举。其迁都的一年,既可计算入前一都城的年代中,也应计算入后一都城的年代中”。对于战国时期蜀国建都年代的计算,终于前316年秦灭蜀国,而始于战国纪年肇始的前403年,共88年。[1]33-179

关于战国纪年的起始年份,有多种观点,史先生采纳《资治通鉴》之说,即前403年,并据此计算出战国时期蜀国建都成都的历年。应该说,按照确定的统计时段,史先生对战国成都蜀都年代的计算是准确无误的。至于战国(前403年)以前蜀国国都的历年,由于文献资料匮乏而无法弄清历史情形,只能暂付阙如。这些皆体现出史先生所秉持的严谨科学的治史态度。

长期以来,对于先秦蜀国历史的了解,只能主要依凭西汉扬雄《蜀王本纪》、晋代常璩《华阳国志》等少量文献,史料的不足,导致了对于古蜀国基本历史情况包括纪年问题难以搞清。可喜的是,近年来,随着三星堆遗址、金沙遗址等的发现和相关研究的推进,古蜀国的历史面貌逐渐清晰呈现在人们面前,从而为弄清古蜀国的建都历史提供了可能的条件,史先生对于战国以前古蜀国都城历年统计的付之阙如,也有望得到新的补充。

1.三星堆城址与古蜀国的早期都城

大量考古发现与历史研究表明,以四川盆地为中心的长江上游地区是中华文明最早起源与形成的地区之一。1995年以来,在今成都市行政辖区之内,先后发现了距今约4500至3700年的八座史前城址,即新津宝墩古城、郫县古城、温江鱼凫古城、都江堰芒城古城(上芒城)、崇州双河古城(下芒城)、崇州紫竹古城、大邑盐店古城、大邑高山古城。这些城址隶属于考古学上的宝墩文化,属于宝墩文化系列城址。这八座城址的面积大小有别,最大的宝墩城址达60万平方米;城址的平面形状有方形和多边形,城垣外发现有壕沟;都江堰芒城城址、崇州双河城址和紫竹城址的城垣为内外圈双层,除外圈城垣外有壕沟外,内、外城垣之间也有壕沟存在。城址中发现有大型房址,很可能属于礼仪性建筑;城址中出土有一些礼器,显示出宗教文化的地位;遗址中出土有生产工具和水稻硅酸体,说明这一时期农业的水平。种种迹象表明,成都平原在距今4500年以来已处于国家和文明的起源阶段,宝墩文化城址属于不同于一般聚落的中心聚落和似城聚落,城市亦处于起源过程之中。

在时间上,接续宝墩文化的是三星堆文化。三星堆遗址的发现始于1929年,但直到1986年以来,随着祭祀坑的发掘和城址的确认,才获得了重大突破。包括祭祀坑、城址及大量出土文物等在内的三星堆文化,距今约3700至3000年,是三星堆遗址中最重要的文化堆积层。三星堆城址面积3.5平方公里,形状呈梯形,南北宽1400多米,东西长1600-2100米;四面有围墙,城墙高大,现存城墙底宽40米、顶宽20米、高4-6米[2]。城址中发现有大型建筑基址,有的建筑面积可达200平方米,城址内已呈现出相对明确的功能分区:从三星堆到月亮湾的南北一线是都城的中轴线所在,城市的宫殿区和作坊区分布于这条线的不同区段,中轴线的两侧分布着城市居民生活区,一、二号祭祀坑附近是都城的宗教区所在。“一个以宗教区、宫殿区、生活区、生产区构成的古代蜀都,构成了商代长江流域一个中心城市的格局”[3]58。此外,城址内还出土有大量青铜器和礼器。研究表明,以成都平原为中心的古蜀国文明在三星堆文化时期业已形成,三星堆城址为距今约3700-3000年间繁盛的古蜀国国都遗址。结合历史文献中的古史线索,依据对三星堆城址中出土的大量文物的分析,学者们认为,三星堆文化属于古蜀国鱼凫王朝的文化,三星堆古城是鱼凫王朝的国都[4][5]导论。

2.金沙遗址与杜宇王朝的都城

继三星堆文化之后兴起的,是成都市城区范围内的十二桥文化,其代表性遗存有商末周初的十二桥木结构建筑遗址和金沙大型聚落遗址等。1985年发现的十二桥遗址,东西长142米,南北宽133米,总面积1.5万平方米;发现有干栏式木构建筑,既有小型房屋,也发现了大型地梁基础,属于大型带廊庑的建筑遗迹。2001年发现的金沙遗址,面积约为4平方公里,整个范围绵延达10多公里。从金沙遗址和十二桥遗址群来看,距今约3000年时,在今成都市区西部,已经形成了相当规模的城市聚落,这里“是一处大型古蜀文化中心聚落遗址,有可能是古蜀国在商代晚期至西周时期的都邑所在”[6]。现已发掘的遗址遗迹和相关出土文物表明,城市内部已具有较为明确的功能分区。金沙遗址“梅苑”东北部,出土有大量祭祀礼仪性用器,可能是城市的宗教仪式活动区;与金沙遗址隔摸底河相望的黄忠村遗址,发现了大型房址,最大一处面积超过500平方米,这里应是当时城市的重要居住区;金沙遗址“兰苑”一带,发现了房址和墓葬,应是城市的居住区和墓葬区;在金沙遗址以东的十二桥遗址,发现了竹木结构的干栏式建筑遗迹,其中有大型建筑基址,这里有可能是宫殿区。种种迹象表明,这里是古蜀国继三星堆都城以后的又一处都城所在。学者们分析认为,这里就是杜宇王朝的国都所在。早在20世纪80年代初,任乃强先生就曾提出过杜宇王朝建都成都的观点,认为:杜宇王朝的杜主应生活在“西周年代或且在殷末年代”,“望帝杜宇新营造这座都城,所以取名‘成都’,是取成功、成就、完成的意义”[7]。

据扬雄《蜀王本纪》云:杜宇“移居邦邑”,“治汶山下邑曰郫”[8]卷五十三,540;又据《华阳国志》的记载:杜宇“移治郫邑,或治瞿上”[9]卷三,182。有学者研究认为,杜宇蜀国都城郫邑在今成都市郫县城北约二里处,即民间传说中的杜鹃古城[10]69;而瞿上城则是杜宇蜀国的又一都城,应在今成都市双流区境内[11]148。据段渝先生研究,杜宇建都成都后,应以郫邑为陪都,否则不会称郫邑为下邑,而此时的上邑应为成都;杜宇王朝曾从成都迁都郫邑,即“移居邦邑”、“移治郫邑”,以郫邑为国都时,以瞿上为陪都,“或治瞿上”[5]导论。正因如此,才有扬雄《蜀王本纪》中所记载的鳖灵到郫邑“与望帝相见”的史事。杜宇成都的废弃,并迁都郫邑,应与遭受洪水灾害有关。无论从《华阳国志》的历史记载来看,还是从十二桥文化遗迹的分析来说,杜宇王朝后期,成都曾遭受严重水灾。可能正因为如此,成都的十二桥文化与其后的上汪家拐遗址文化之间有一段时期的缺环。蜀地洪水严重,鳖灵依凭治水有功而取代杜宇王朝,建立开明王朝。依据开明王朝消亡的时间,以及开明王蜀共12代的记载,结合考古文化的变化,大致可推定杜宇王朝消亡的时间约在公元前7世纪中期[12]。

3.开明王朝的国都

开明王朝建立的同时,需要确立新的国都。扬雄《蜀王本纪》写道:“蜀王据有巴蜀之地,本治广都樊乡,徙居成都。”[8]卷五十三,540提出是开明尚将都城从广都樊乡迁徙到了成都。据此来看,在徙居成都以前,广都是开明蜀国的都城所在。而《华阳国志·蜀志》仅言开明尚“徙治成都”,并未提及从何处移治成都。对此,顾颉刚先生认为:《华阳国志·蜀志》“所以不言广都者,盖前已言望帝治瞿上故。瞿上在今双流县境,汉广都地也”[13]76。开明蜀国都城广都樊乡就是杜宇时期的瞿上城。童恩正先生指出:“开明氏建国之初,原定居广都樊乡,大约在战国前期,迁到成都。”[10]73-74关于开明王朝迁都成都,《蜀王本纪》记载开明五世“徙居成都”,而《华阳国志》则记为开明九世“徙治成都”,两处记载有所差异,但开明王朝以成都为国都当属历史事实。成都市区的相关考古发现,反映出开明王朝时期都城成都的状况。成都市商业街船棺、独木棺墓葬出土文物数量多、规格高,“很有可能就是一处极为罕见的古蜀国开明王朝王族甚或蜀王本人的家族墓地”[14]。成都市北门外的羊子山土台是“古蜀国用于宗教祀典的场所”[15],“土台的建立是在开明氏建都成都之时。……羊子山土台的废弃年代也应与蜀开明氏王朝的灭亡有关。……土台的废弃也应在这同时或在此后不久,最晚也不得晚于秦国所封的第三个(也是最后一个)蜀侯被废、巴蜀完全改用郡县制之时”[16]213。开明时期成都城市应有明确的区域划分:《蜀王本纪》所载的青羊肆(今成都青羊宫附近)所在地有可能是当时城市的商业中心,羊子山土台周围地区应是当时城市的宗教祭祀区,大型船棺、独木棺墓葬所在的商业街附近地区有可能属于城市的墓葬区所在。由此可见,成都不仅是古蜀国政治文化的中心,同时也是经济发展的中心。据《华阳国志》和《史记》的记载:公元前316年,秦灭蜀国,开明王朝历经12代而为秦所灭[17]208-221。

4.古蜀国都城史与成都建都历年

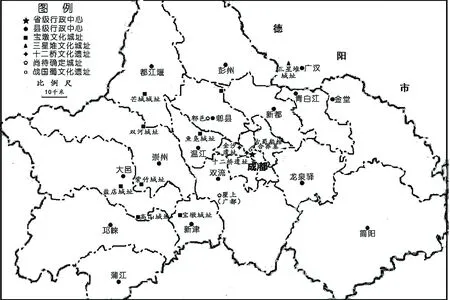

据上文论析,先秦时期古蜀王国都城史的概貌已可见一斑。从时间先后来看,距今约3700年,古蜀国国家形成,鱼凫王朝出现,三星堆古城是最早的都城;在距今约3000年,杜宇王朝取代鱼凫王朝,建都成都,并以郫邑为陪都;此后,成都曾遭遇破坏,杜宇王朝迁都郫邑,同时以瞿上为陪都;约在公元前7世纪中期,古蜀国发生政权更替,开明王朝取代杜宇王朝,建都广都(瞿上);在开明尚时,杜宇王朝迁都成都;直至公元前316年,杜宇王朝为秦所灭,成都也结束了作为古蜀国都城的历史。从空间范围来说,对于古蜀国的都城,无论是考古发现的三星堆古城、成都市区的金沙遗址与十二桥遗址以及战国时期遗址,还是历史文献中提到的郫邑、瞿上、广都等都城,共涉及到4处地点,其相互之间的空间距离都较近,共处在一个较小的空间范围内。如果从今天成都市区来看,古蜀国的都城曾在今成都市区,或在成都市行政辖区内(郫邑在郫县、瞿上包括广都在双流),只有三星堆古城隶属德阳市下属的广汉市,但其紧邻成都市,与成都市中心天府广场的直线距离仅为39公里(参见图1)。

基于古蜀国都城史的基本认识,我们可以对成都建都的历年做出新的统计,但关键是如何计算先秦时期古蜀国的都城历年。为此,有两点认识需要予以明确。

一是古今城市大多存在城址迁移,认识城市的历史过程需要从一定的空间范围加以考察。从某一城市的历史变迁来看,城市大多存在城址迁移的问题,不同历史时期城址位置有所不同,有些城址与今天城市市区尚有一定的距离,有些靠近今天城市,有些与当今城市部分或完全重叠。如西安是西周、秦、西汉、新、东汉、西晋、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐等13朝古都,而西周镐京、秦代咸阳、西汉长安等城址位置并未与今天城区完全重叠甚至尚有一定的距离。对于今天城市的历史的认识,需要将一定范围内与之有关的不同城址的城市的历史囊括在内,它们属于城市在历史发展过程中的地理变迁,构成了城市历史的不同时期。一方面,虽然历史上的城市与今天城市在地理空间上未必重合,但今天城市与历史城市之间必须要有继承关系,历史上的城市是今天城市历史的某一阶段;另一方面,历史上的城址与今天城区的距离应在一定的空间范围之内,也就是说历史城址距离今天城市市区中心距离较近。葛剑雄先生曾提出对于古都等级进行综合性量化分析的9项主要指标,认为历史城址与今天城市中心点的直线距离应不超过45公里,即历史城址应在以今天城市中心点为圆点、半径在45公里的范围之内,才可以认可为是归属于这一城市历史的古城址[18]。成都是成都平原历史久远且连续发展至今的最大的区域中心城市,对于成都城市史包括都城史的考察,也应将一定范围内不同时期的相关城址及其历史纳入其认识视野。先秦时期,成都长期作为蜀国国都,金沙遗址、十二桥遗址等成都市十二桥文化的存在,说明今日的成都市区就是当时蜀国的都城。开明王朝迁都成都,直至前316年为秦所亡,当时蜀国国都就在今成都市区,成都市商业街船棺、独木棺墓葬等战国蜀文化遗存的发现便是证明。三星堆遗址距今成都市中心39公里,虽行政上不隶属成都市管辖(认识城市历史不宜受制于今天城市的行政辖区范围),但距成都较近,加之十二桥文化对三星堆文化有继承性,两种文化之间有发展的连续性,故可以认为三星堆古城是成都都城史的开始,是成都城市史的组成部分,由三星堆到今成都市区,是成都城市历史变迁中城址迁移的结果。此外,历史文献中提到的古蜀国的郫邑、瞿上(广都)等古蜀国都城,在地域上处于今成都市行政辖区之内,距离成都市区也较近,与古蜀王国的前后期都城有历史关联,可看作城址迁移的问题,也应纳入成都都城史的历史范围。

图1.成都先秦城址分布图(作者自绘)

二是古蜀国的历史研究虽然存有一定争议,但并不直接影响到对于成都建都历年的计算。从都城史视角来看,古蜀国史研究的争议主要涉及到考古发现与文献信息的对接以及文献信息的具体所指等问题。如三星堆遗址、金沙遗址到底是古蜀国哪个王朝的都城?历史文献记载中的郫邑、瞿上、广都樊乡到底在今天什么地方?它们是否就是三星堆遗址或金沙遗址的所在?诸如此类的问题,在古蜀国历史研究中,往往会产生不同的见解。与国内学者看法不同,日本学者古货登认为,在蜀最初建立古代国家的是杜宇,杜宇移治郫邑或瞿上,郫邑就是三星堆古城,年代在公元前1500年左右,瞿上是在流经三星堆的鸭子河、马牧河的湔江分流之处的彭州市九陇镇的关口一带[19]161-181。虽然古蜀国的都城史研究可能会长期存有一定学术争议,但并不会影响到先秦成都都城年代的计算。距今约3700年,即约公元前1700年,古蜀国都城在三星堆出现,这应是古蜀国都城史和成都城市史的开端,此后约在距今约3000年即约公元前1000年由三星堆迁都今成都市区(金沙遗址、十二桥遗址等),再后来因都城遭遇灾害而迁出今成都市区,迁都后新的都城及开明王朝初期都城的所在地均不会超出今成都市行政辖区范围,开明王朝后来又徙都今成都市区,成都为都一直延续至公元前316年。如此说来,先秦时期古蜀国的都城史就是成都的都城史,从前1700年至前316年,先秦时期成都建都历年约为1385年,即使将地处今成都市行政辖区外的三星堆建都时期除外,成都建都从约前1000年至前316年,建都时期也长达685年之久(参见表1)。

表1.成都建都历年统计表②

据上对先秦时期成都建都历史的新的认识,结合史念海先生对于成都建都历年的计算,我们可以对成都建都历年做出新的统计。历史上先后在成都建都的有古蜀国鱼凫王朝、杜宇王朝、开明王朝、两汉之际公孙述成家、三国蜀汉、东晋十六国成汉、东晋十六国谯蜀、五代十国前蜀、后蜀、北宋时期蜀王李顺、蜀王王均等11个政权,建都历年合计约1546年(详见表1)。这应为成都建都政权数量和建都历年的最大数值。

二 成都都城史的特点与成都的古都地位

中国历史悠久,都城众多。据史念海先生统计、朱士光先生补充,中国古都数量有220处以上[20]序言。在众多的古都中,那些建都历时长久、影响地域范围广阔、都城地位极其重要的古都,通常获得了“大古都”的称誉。我国古都虽然众多,但不同古都情况有别、地位不同,往往分属不同的古都等级,只有较高等级的古都才可列入大古都之中。如谭其骧先生认为:中国“七个古都在历史上的重要性又有差别,西安、北京、洛阳应列第一等,南京、开封属于第二等,安阳、杭州属于第三等”[21]。对于某一古都的地位与等级的评估,需要从其不同方面进行综合考察,乃至进行量化的综合对比。古都成都地位重要,已提出的4种中国十大古(名)都说法中,有3种将成都包括在内[22]。其中,吕佛庭提出的十大名都为南京、北京、杭州、洛阳、开封、长安、成都、重庆、武汉、兰州[23];刘志宽等主编的《十大古都商业史略》提出的中国十大古都包括西安、洛阳、开封、南京、杭州、成都、苏州、扬州、太原、北京[24];李国成主张的十大名都是北京、南京、西安、杭州、洛阳、开封、银川、咸阳、成都、安阳[25]。应该说,这些提法在一定程度上彰显了成都古都的重要地位。但也要清醒地认识到,十大古(名)都之说尚缺乏广泛的社会认可度,也难以得到学术界的普遍认同。从中国都城史来看,古都成都具有一些突出的特点,由此可见成都所具有的极其重要的古都地位。

1.成都建都早且历时长

据前文论述及表1可知,成都建都最早可追溯到距今约3700年的三星堆古蜀国国都时期,前后共有11个政权建都成都,建都历时约1546年。成都建都可谓历史久远,历时较长,在中国诸多古都中也极为突出。即使将三星堆所处古蜀国都城时期(三星堆遗址虽然距离成都很近,但是今天已不在成都市行政辖区范围之内)不计算在内,也不将北宋时期蜀王李顺与蜀王王均先后以成都为都城计算在内,从距今约3000年的金沙遗址时期算起,先后建都成都者也有8个政权,建都历时年份仍有约844年,成都依然属于建都早且历时长的中国古都。单从建都历史悠久和历年较多来说,成都在中国都城史上地位极其重要,与众多古都相比,堪为其中之佼佼者。

2.成都为区域性政权的都城

历史上以成都作为都城的政权有11个,建都历时很长,但这些政权无一例外皆属于区域性政权,即不属于全国性政权或统一王朝。以成都为都的政权,很多时候是以四川盆地地域范围为中心,向四周进行一定拓展,形成其疆域范围。这些政权的性质决定了成都多次且长期成为区域性政权的都城。成都虽为区域性政权的都城,但不同政权时期也应区别而论。先秦时期,处于中华文明的早期阶段,由于山川险峻的阻隔,除夏、商、周政权以中原地区为中心不断向周边拓展外,周边地区在一些相对隔离的独立地理单元中也形成了一些区域性的政权,古蜀国就是先秦时期在四川盆地相对独立发展的区域性政权。这一时期尚无从谈起是统一王朝抑或割据政权,这是中华文明走向一体、地域扩展的特殊时期,成都作为古蜀国的都城理应具有较高地位。三国时期,魏、蜀、吴三足鼎立,三者谁为正统值得思考,刘备蜀汉政权的国都成都应该具有较高地位。其它在成都建都的政权,有分裂割据时期称霸一方的政权,亦有短时存在的农民起义建立的政权。评估不同古都的地位,遴选其中较高等级的大古都,学界往往强调该都城应是统一王朝的都城或传统王朝的都城,这一点应是受到古代王朝正统思想的一定影响。今天,若从多民族国家的观念看来,多少有失公允。针对“以往的学者往往只注重正统王朝、中原的或汉族政权首都的地位,而不重视同时存在的边疆、非汉族的、历来被视为非正统的政权”的偏见,葛剑雄先生指出,确定古都的重要性“不存在正统与非正统的区别”,“应该站在今天中国各族人民共同的立场上,而不是用封建正统的、某一个民族的或某一个地方的观念,来评价古都的重要性”[18]。据此,成都历史上虽为区域性政权的都城,但亦是成都城市史的重要特点,这应无损其作为古都的重要地位。

3.成都都城的城址与名称长期不变

成都都城的城址只是在早期古蜀国时期经历了由三星堆城址迁移到今成都市区,后又从今成都市区迁移到郫邑、瞿上(广都),再迁回今成都市区的过程。这一城址迁移发生在较小的空间范围之内,呈现出由北、西及西北等方向,逐渐向今天成都市区聚合的趋势。开明王朝建都今成都市区以来,即春秋末期或战国以来,成都的城址未再发生过移动,城址位置长期不变,秦汉以来建都成都的8个政权,都城城址均在今成都市区之内[26]。与城址长期不变一样,成都的名称自古至今未曾发生过变更。从典籍和铭刻中的信息来看,“成都”一名至迟在战国晚期到秦代就已出现。任乃强先生认为,在商末或周初杜宇营造新的都城并取名“成都”[7],这一点正好与金沙遗址的发现相印证。关于成都得名的原因,至少有7种不同的解释[27]。自从成都得名以来,成都之名从未发生过变化。在中国众多的古都中,像成都这样城址与名称长期保持不变者并不多见。这些作为成都城市历史发展的特色,对于提升成都的古都地位,应该具有一定的意义。

4.成都自古至今为西南中心城市乃至全国中心城市

古都成都虽地处四川盆地,地形闭塞,但自古至今,城市的影响范围却极其广阔,非盆地地形所能阻隔,是中国西南乃至全国的中心城市。从历史地理视角来看,成都是南方丝绸之路、北方丝绸之路和长江经济带三大交通走廊和经济带的交汇点[28]。早在先秦时期,古蜀国的都城成都就成为南方丝绸之路的起点,成为古代中国内地与今缅甸及东南亚等地进行经济文化交流的重要通道。秦汉以来,即使成都不曾作为都城的历史时期,城市影响依然广远。据《汉书·食货志》和近年成都市天府广场出土东汉纪事石碑所载“列备五都”之信息③,西汉时期,除国都长安外,成都与洛阳、邯郸、临淄、宛因其经济繁盛而成为全国五大都会即五大经济中心城市[29]。唐宋时期,成都经济继续位处全国前列,在全国城市地位中独领风骚,故而历史上有“扬一益二”之誉。晚清民国以来,成都仍旧为全国重要城市。抗战时期,成都作为大后方的大型城市,为抗战胜利作出了重要贡献。时至今日,成都作为我国西部大型中心城市、副省级城市,其地区影响、国内影响及国际影响力不断增强。可以说,历史时期以来,成都城市的经济文化影响能力与范围远远超过了政治的影响,成都一直是西南地区、长江上游地区乃至全国范围的中心城市。长期以来,成都城市所持续具有的重大影响力,也应成为重新审视成都古都地位的参照因素。

总而言之,在中国都城发展史上,古都成都建都政权众多,建都历时长久,文化特色突出,影响范围广阔,自古及今为西南中心城市乃至全国中心城市。综合考量,成都在中国众多古都中个性鲜明,享有极其重要的古都地位,从高等级古都的大古都来论,成都古都甚至可以跻身中国大古都之列。

三 成都都城史研究中的问题

成都作为古都,其都城史的研究应该受到学界更多的关注。对于成都都城史研究的推进,重点在于有关先秦时期古蜀国都城研究的突破。前文对于古蜀国都城历史的探讨,仅仅属于并非系统的初步分析,研究的深度还非常有限,得出的结论也较为粗疏。如何推进成都都城史研究,或者说,如何强化古蜀王国都城史研究,并及如何正确认识成都在中国都城史上的地位和在中国古都中的地位,都需要我们在诸多研究领域展开更为扎实的学术工作。依笔者愚见,其中至少涉及到以下三个方面。

一是古蜀国都城考古的推进。有关先秦蜀国的历史信息,文献记载极其匮乏,因而对于古蜀国的了解只能主要依赖相关考古的进展。关于先秦蜀国都城的考古发现,目前有三星堆遗址、金沙遗址、十二桥遗址以及成都市战国文化遗址等,这些考古发现业已揭示出古蜀国先后存在的都城的一些历史状况。毋庸讳言,虽然20世纪80年代以来,尤其是21世纪以来,古蜀国的考古工作取得了前所未有的巨大进展,但考古发现所揭示的都城信息并不够全面和系统。如三星堆都城的地理情况、内部结构、城市规划与建设、道路格局及准确的兴废时间,金沙遗址都城的城市整体状况及内部详细情况等等,到目前为止尚不清楚,只能有待考古工作的进一步推进。此外,历史文献中记载的郫邑、瞿上、广都等聚落,是否存在或者在什么地点,也有赖于考古发掘的验证。可以说,相关考古的推进状况,在一定程度上决定着古蜀国都城研究的学术水准。

二是古蜀国都城史研究的深化。关于古蜀国都城的研究,其学术史可以追溯到20世纪30年代,早期的研究由于只能主要依凭历史文献中的少量记载,研究工作受到很大的制约。20世纪80年代以来,随着考古发现的增多和发掘工作的推进,先秦蜀国都城史研究获得了新的进展,但依然由于资料的不足,影响到了学术研究的深度[30]。随着古蜀国考古工作的大力推进,大量历史信息的接续披露,先秦蜀国都城的学术研究应该向着系统化、细致化、精确化的方向迈进。因此,重视考古资料与文献资料的有机结合,重视从中国都城史的视角认识古蜀都城,重视蜀国都城与其它区域都城的比较研究,将有助于推动先秦蜀国都城研究水平的不断提升。

三是大古都理论研究的反思。要科学认识成都的古都地位问题,除了要加强成都都城史研究外,还需要对现有的古都学理论尤其是大古都理论进行彻底反思。古都中的高等级古都被称为大古都,故此,古都地位的讨论涉及到了大古都的衡量标准等理论问题。古都地位的判定,属于历史认识中主体的价值判断问题。关于大古都的认定标准,至今学术界尚存在一定的分歧[22]。中国地域广阔,历史复杂,古都类型多种多样,如何从全局的眼光、从中国历史的进程、从文化多样性的视角、从中华多民族的角度合理评估不同古都的地位与价值,显然需要对既有的大古都理论进行重新思考和厘定,以期在理论认识上寻求突破。惟其如此,对于成都古都地位的定位才会有一个科学的结论。

注释:

①关于成都城市史特点与地位的分析,相关论著多有涉及,如成都市城市科学研究会编《成都城市研究》(四川大学出版社1989年版)、段渝《成都通史·古蜀时期》(四川人民出版社2011年版)导论、何一民《论成都城市在中国历史发展进程中的地位和作用》(《西南民族学院学报(哲学社会科学版)》2002年第2期)和《对内对外开放的枢纽与古代成都的三次崛起——重新认识成都在中国历史上的地位与作用》(《四川师范大学学报(社会科学版)》2016年第2期)等。

②此表根据史念海先生《中国古都概说》一文相关数据并经笔者对先秦蜀国有关数据重新补充而成。

③2010年在四川省成都市天府广场出土有东汉纪事石碑两块,大碑碑文中有“列备五都”文字,可以印证成都确为汉代五都之一。参见:《石碑印证成都确为汉代五都之一》,《成都日报》2010年11月19日第9版。

[1]史念海.中国古都概说[C]//史念海.中国古都和文化.北京:中华书局,1998.

[2]付鑫鑫.三星堆遗址北部城圈露真容 月亮湾小城可能是宫城[N].文汇报,2016-03-02(4).

[3]陈德安,魏学峰,李伟纲.三星堆——长江上游文明中心探索[M].成都:四川人民出版社,1998.

[4]毛曦.先秦蜀国城市起源与形成初论[J].大连大学学报,2006,(3).

[5]段渝.成都通史·古蜀时期[M].成都:四川人民出版社,2011.

[6]成都市文物考古研究所.成都金沙遗址的发现与发掘[J].考古,2002,(7).

[7]任乃强.四川地名考释:成都[J].社会科学研究,1980,(2).

[8]扬雄.蜀王本纪[G]//严可均(辑).全汉文.北京:商务印书馆,1999.

[9]常璩.华阳国志校注[M].刘琳,校注.成都:巴蜀书社,1984.

[10]童恩正.古代的巴蜀[M].成都:四川人民出版社,1979.

[11]邓少琴.巴蜀史迹探索[M].成都:四川人民出版社,1983.

[12]毛曦.先秦蜀国王权更替考述[J].史林,2006,(4).

[13]顾颉刚.《蜀王本纪》与《华阳国志》所记蜀国事[C]//顾颉刚.论巴蜀与中原的关系.成都:四川人民出版社,1981.

[14]颜劲松.成都市商业街船棺、独木棺墓葬初析[J].四川文物,2002,(3).

[15]林向.羊子山建筑遗址新考[J].四川文物,1988,(5).

[16]孙华.羊子山土台考[C]//孙华.四川盆地的青铜时代.北京:科学出版社,2000.

[17]毛曦.先秦巴蜀城市史研究[M].北京:人民出版社,2008.

[18]葛剑雄.论中国的大古都的等级及其量化分析——兼答安阳能否列为“七大古都”[J].中国历史地理论丛,1995,(1).

[19]古货登.三星堆古城是杜宇之城[C]//西江清高,等.扶桑与若木:日本学者对三星堆文明的新认识.徐天进,等译.成都:巴蜀书社,2002.

[20]朱士光.中国八大古都[M].北京:人民出版社,2007.

[21]谭其骧.《中国七大古都》序[J].中国历史地理论丛,1989,(2).

[22]毛曦.中国究竟有几大古都——民国以来中国大古都不断认定的来龙去脉[J].学术月刊,2011,(7).

[23]吕佛庭.中国十大名都[M].台北:行政院文化建设委员会,1985.

[24]刘志宽,缪克沣,胡俞越.十大古都商业史略[M].北京:中国财政经济出版社,1990.

[25]李国成.中国古代十大名都[N].中学地理报,1992-03-11.

[26]四川省文史研究馆.成都城坊古迹考(修订版)[M].成都:成都时代出版社,2006.

[27]孙华.成都得名考[C]//孙华.四川盆地的青铜时代.北京:科学出版社,2000.

[28]何一民.对内对外开放的枢纽与古代成都的三次崛起——重新认识成都在中国历史上的地位与作用[J].四川师范大学学报(社会科学版),2016,(2).

[29]毛曦.五都与五大古都:对毛泽东论古代邯郸的考订[J].天津师范大学学报(社会科学版),2011,(3).

[30]毛曦.先秦巴蜀城市研究述论[J].中华文化论坛,2005,(1).

[责任编辑:凌兴珍]

Time Span and Status of Chengdu as the Capital of the Ancient China

MAO Xi

(College of History and Culture, Tianjin Normal University, Tianjin 300387, China)

In recent years, the discoveries of Sanxingdui ruins, Jinsha ruins and many other archaeological excavations provide more direct evidence for people to understand the capital history of ancient Shu state. There are 11 regimes whose capitals were in Chengdu for about 1546 years if Sanxingdui capital period was included. If Li Shun regime, Wang Jun regime and Sanxingdui capital period are excluded in the statistical analysis, there are still 8 regimes with their capitals in Chengdu for about 844 years. As the capitals of regional regimes, Chengdu was established as a capital very early. In addition, the name and address of the city have remained unchanged for a long time. Chengdu has been a central city of Southwest China and even of the whole country from ancient times to present. Chengdu has its distinct personality, important position, and can be considered as one of Historic Capitals of China. In order to deepen the academic research, the archaeological excavations and the study of the ancient Shu State capitals should be focused on, and a breakthrough on the theory about historic capitals should be sought.

Chengdu; the ancient Shu state; capital history; historic capitals; Sanxingdui ruins; Jinsha ruins

2016-09-10

国家社会科学基金一般项目“长江流域城市起源与早期发展的历史地理学研究”(06BZS021)的阶段性成果。

毛曦(1966—),男,陕西泾阳人,历史学博士,天津师范大学历史文化学院教授、博士生导师,主要从事中国城市史、历史地理学及史学理论方向的研究。

K927.1

A

1000-5315(2017)02-0147-08