基于高动态红外增强的交通监控系统

2017-03-15赵晋芳

赵晋芳

摘 要:传统的交通监控,不仅成本高,还准确度低。该文结合红外热成像和高动态增强技术,提出了基于高动态红外增强的交通监控系统,该系统通过把高bits的红外图像,利用双边滤波分层处理和加权重新排列的技术,将增强的细节图像输出到监控终端。实验表明,该系统不仅可以实现远距离云雾天的有效成像,还可以定位低对比度目标。

关键词:热成像 高动态 双边滤波

中图分类号:TP277 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)10(b)-0062-02

随着科学技术的发展,道路交通呈现复杂化的趋势,交通安全不仅仅是人车的自觉遵守[1],还有监控系统的高效成像[2]。但是光线不足的晚上或者云雾缭绕的白天,大大影响了图像的清晰度和识别度。为了克服这种模糊图像带来的错误判断,引入了红外热成像技术[3]。

红外热成像,是利用自然界几乎所有物体都会发出红外线原理而成像的。它反映了场景中不同目标对外红外辐射的空间分布,在交通监控中可以将检测车辆、行人的温度信息,通过红外处理,把交通状况以及道路安全等信息反映到终端控制系统中,实现交通检测。更为便利的是由于红外线作用距离较远,不用像普通摄像球机一样在路面上间隔小地安装,从而缓解交通负担以及安装成本。

而红外热成像技术的不足是,当作用距离较远时,输出图像的小目标细节非常不清晰。文章在此基础上,又引入高动态增强技术,提出了基于高动态红外增强的交通监控系统。

1 高动态增强技术

由于热成像系统能够把物体表面自然发射的红外辐射分布转变为可见图像,如果场景中各种目标温差比较大,则需要很高的精度来量化高动态范围的场景成像,这也是红外成像的特点。所以,为了提高成像精度,一般需要高bits的AD对探测器输出信号进行采样和量化,而人眼能识别的最大数据宽度是8 bits。这就涉及到数据从高bits到8 bits的增强处理。

对于红外图像增强,常用线性映射(如AGC)、直方图统计等方法,由于局部的小目标在成像位宽和像素数目上占比极小,使得输出图像往往存在场景细节模糊,甚至目标丢失的现象。因为自然场景的红外图像具有很高的温度动态范围,要使得在8 bits的图像显示设备中,仍能较好地显示高bits的细节信息,这里提出高动态增强技术[4]。

2 算法实现过程

此文高动态增强的原理是:先把高bits数据图像,通过双边滤波分为基层图像和细节图像,然后分别对基层图像做动态范围压缩,对细节层做细节增强,最后通过重组并调整到8 bits输出图像[5],具体过程如下。

(1)对高bits源图像利用双边滤波得基层图像。

(2)利用源图像跟基层图像做减法,得到细节图像。

(3)对基层图像做直方图投影,对细节图像做自适应增益控制。

(4)将处理后的细节图像和基层图像通过加权合成得8 bits的输出图像。

3 实验验证

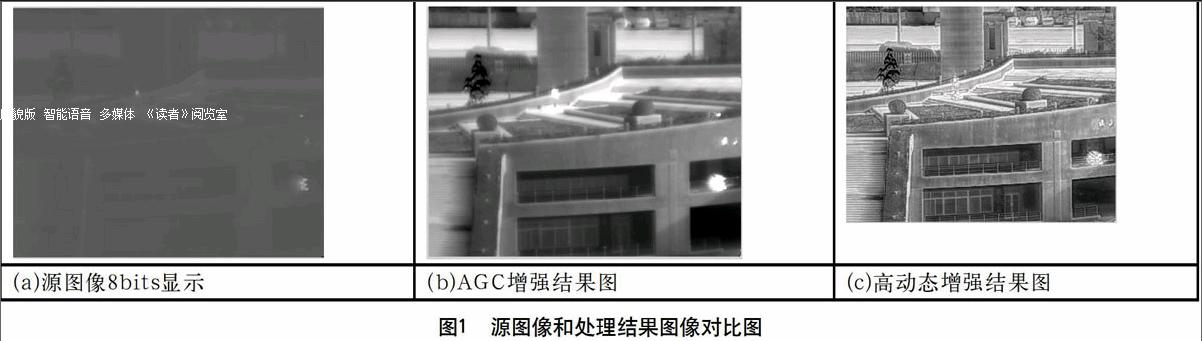

为了验证算法的有效性,文章利用某红外相机拍摄距离较远的交通实况,如图1的(a)图所示,该处本来是车辆禁停地方。如果利用一般的检测器拍摄,由于距离较远,会导致无法成像,不能用于判断该处是否有违停,要想正常监控,必须得在该处附近另安置摄像头,这样不仅增加成本,还耗费时间,不能达到资源的统一调配。

如果仅仅是利用红外相机拍摄,通过一般的红外增强输出到终端,如图1的(b)图所示,虽然能起到图像增强的目的,某些目标也确实增强了,但是由于部分细节还是没有清晰输出,如柱子最左面的那辆车,所以对于判断还是有一定的局限性。

如果在红外图像输出之前,加上此文的高动态处理,如图1的(c)图所示,则明显细对比度增强,不仅仅远处的车辆清晰可见,某些很小的细节也得到了增强,如果能在终端再加上车辆识别算法,则会很有效地识别车辆所在位置,进而通过报警加强防卫处理。

4 结语

从上面的结果对比可以看出,该算法在增强图像细节方面有很大的改善,解决了高动态范围场景中定位低对比度目标的关键问题,创新地开拓了动态范围压缩的新方法。这项技术,不仅可以解决高动态成像的动态范围压缩问题,还可以保留场景中的细节信息,应用在交通监控中,能更好地识别行人和车辆,给后续交通检测、车辆识别等带来很大的方便和准确性,而且为普通的图像增强提供了新的解决思路和方法。

参考文献

[1] 叶兴成.道路交通安全的系统研究[D].武汉理工大学,2005.

[2] 李超.智能交通监控系统信息管理平台的设计与实现[D].山东大学,2013.

[3] 范晋祥,杨建宇.红外成像探测技术发展趋势分析[J].红外与激光工程,2012,41(12):3145-3153.

[4] 詹筱.高動态范围红外图像压缩的细节增强算法研究[D].南京理工大学,2014.

[5] 许信松,王鲁平.基于双边滤波的红外图像细节增强算法研究[C]//全国光电技术学术交流会.2012.