有用的尸体

2017-03-15亚历山大·克拉维兹基郭丽姝

亚历山大·克拉维兹基+郭丽姝

彼得一世花3万荷兰盾买下了阿姆斯特丹解剖学家弗里德里克·鲁谢的藏品。解剖曾是一种时尚。哲学家和艺术家都对尸体标本感兴趣,好事者为参观公开解剖支付的金钱,堆满了国库。欧化风把这些新思潮带到了俄国。19世纪,参观解剖剧场以及拿青蛙做实验,成为每一个自诩进步的俄国人的高雅爱好。

解剖革命

现代文明要求人们避免谈及头皮屑、口臭,没有特殊必要,也不能提起死亡和尸体。但在几个世纪前,仔细观察尸体却是一种时髦的消遣。在博物馆内撞上伦勃朗的油画《尼古拉斯·杜尔博士的解剖学课》或是此类题材的其它画作时,现代人多半不愿朝这种意识扭曲的玩意看上一眼,而选择迅速移步其它展厅。然而在17世纪,一幅描绘围在尸体旁的群体肖像,只是证明这些人同属一个医学团体罢了,根本谈不上画家有什么奇葩意识。

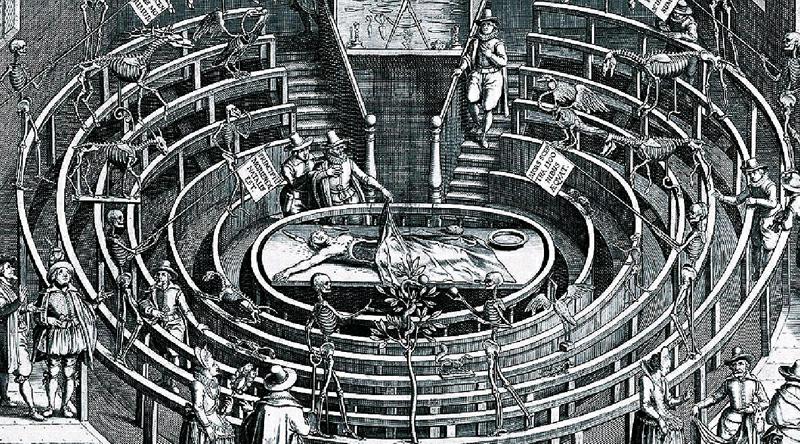

17世纪,医学领域发生了一场重大革命,其意义不亚于天文学家终于弄清楚地球围着太阳转。这回遭到质疑的是由亚里士多德和盖伦(古罗马著名医学大师)提出的活体生物结构理论,根据这一古老理论,所有疾病的原因都在于人体内4种液体——血液、黑胆汁、黄胆汁和粘液——的正确关系遭到了破坏。在1500多年的时间里,无数事实都与这种理论相悖,而尸体解剖则能够直接了当地还原真相。人类科学的基本原则有可能被重新审视,这引起了人们的不安,以及社会上对生物学的广泛兴趣,当公开解剖被允许的时候,解剖剧场立刻人满为患。

在成功进行公开解剖的医生当中,就有弗里德里克·鲁谢。他最初是阿姆斯特丹的一名药剂师,在那个年代,药剂师不仅会配药,还得做大量的医务工作——从放血到简单的外科手术,无所不包。因此,掌握解剖学知识是职业药剂师的必备修养。

然而,鲁谢却真心对解剖感兴趣。他想通过解剖找到答案的那些问题,现在看来十分幼稚。比如,他想看一看“新鲜”死者在一段时间内会长出指甲和头发这一广为流传的观点,是否正确。他用收买掘墓人,非法掘尸检验的办法(年轻药剂师地位太低,无权擅自处理尸体)最终发现,这一说法纯属子虚乌有。

这位求知欲旺盛的药剂师的职业生涯相当顺利。过了一阵子,鲁谢当上教授,获得了处理尸体的资格。公开解剖和发明解剖标本的长久保鲜法,使鲁谢名声大震。当时还没有冰箱,保存尸体是个大问题,解剖只能在一年当中的寒冷季节进行,即使在冬天,尸体也只能保存2-3天,而在这么短的时间内得做很多准备工作,讲几次公开课,如果在解剖过程中有实质性发现,还得让画家画下来(照相机也没发明出来呢),这也需要时间。解剖学家一直在寻找延缓尸体分解的方法,希望能够长时间地进行研究,最好还能避免忍受难闻的气味。

鲁谢以擅长制作并保存血管标本而闻名。他对血管的兴趣,跟英国人威廉·哈维的发现有关,哈维证实,血液沿动脉从心室流出,通过静脉返回心房。这又是一个与盖伦理论相悖的论据。由于观察迅速分解的尸体的血管十分困难,因此就需要一项新技术。鲁谢创造了这一技术。他灌洗血管,向里面注入空气,再将其干燥。用这种方法制作的标本能够保存数十年,可供慢慢研究。

研究人类尸体总会带来一些伦理问题。然而,很多人却忘了,还有更不人道的研究,这里指的是解剖活体动物(例如狗)以观察其内脏器官的活动。当时还没有发明麻醉剂,因此手术前得切除狗的声带,防止在进行医学展示的时候,狗叫声分散公众注意力。活体解剖的支持者援引圣经中的话,说是上帝告诉诺亚,所有动物都从属于人类,或者像哲学家笛卡尔所说的,既然动物不能思考,也就没有痛苦。跟这类解剖相比,尸体解剖算是高级的人道主义了。

解剖剧场的舞台

说到欧洲解剖尸体的历史,简直可以写一部侦探小说。医学院的学生们常常从断头台或坟墓里偷来死尸,交给做课的教授。学生们被抓、受戒,交罚金。17世纪,欧洲有些城市一年之内几次公开解剖国家罪犯,德高望重的医生被允许解剖在市立医院死去的流浪汉。

当地社会的精英都来观看解剖课,为观众准备了专门的房间,摆上一排排椅子,前面几排特别预留给有名望的居民,而不是医务工作者。创建解剖剧场是一个城市生活中的大事。例如,为庆祝海牙解剖剧场对外开放,曾公开解剖过“两个长在一起的女孩”。画家也被邀请到现场,记录下这一重要事件——用他的画作装饰剧场的墙壁。

早在1606年,鲁谢所在的城市阿姆斯特丹就通过法令,对公开解剖进行了严格规定。很多城市规定解剖的目的首先是娱乐大众,太平间应当是文化休闲的场所,而科教任务则排在第二位。这样做自有好处,因为科学研究的语言是拉丁语,而娱乐解剖则要用通俗的荷兰语来解说,这对很多不太懂拉丁语的药剂师而言,十分方便。

被解剖的主要是罪犯。因此,在一年之中的寒冷季节(前面已经提到过,大热天不能解剖)当一群游手好闲的人聚集在市政厅门前看绞架上升时,解剖剧场的大厅里同样挤满了好事者。在尸体还很新鲜的第一天,观众络绎不绝,而接下来的几次课,观众就越来越少了,因为并非所有人都能受得了尸体分解产生的气味。

鲁谢的公开解剖大受欢迎,1670年春天,他的一次表演就給市政带来了创纪录的收入255荷兰盾。为了奖励鲁谢,市里订制了一幅医协成员围在弗里德里克·鲁谢身边的肖像画。在团体肖像画中,通常要把人物置于动作之中。要表现军人,得选择他巡街的时刻,要表现猎手,得让他处于狗和野味的包围之下,而对于医学家,则要选择解剖尸体标本的愉快环境。这类油画用来装饰医学会所在建筑的门厅——现在《鲁谢博士的解剖课》也挂在了这里。

在17世纪的阿姆斯特丹,解剖剧场和艺术剧院之间的界限要比现在模糊得多。两种剧院都不乏观众,都受到社会的广泛关注,也都在上流社会的编年史中有所记载。在印刷手册的诗歌和散文中,可能会看到对当地医生所做的妇科手术的详尽描述,没人对此表示惊讶。医生之间的纠纷和病人的生理特点,是上流社会的谈资。

私人博物馆

地理大发现之后,欧洲涌入了大量异国的植物和动物样品,收藏成为医学工作者的消遣。人们对于从遥远国家带来的植物和动物的兴趣,不单跟它们的医疗用途有关。地理大发现还提供了一种可能,那就是检验一下美人鱼、蝾螈、龙以及狗头人是否真的住在什么地方。干枯的或者酒精浸泡的标本可以当做证据。

然而,没有一名收藏家自诩拥有美人鱼标本,或者哪怕只是它的鳃,渐渐地,所有这些神奇生物都从生物学领域的东西变成了神话般的存在。港口城市阿姆斯特丹大量批发销售海洋植物和动物样品,弗里德里克·鲁谢收藏了很多这种东西,不过在他的收藏中,最有价值的还是解剖标本。

大家都认为,收藏标本是促进解剖研究的最好方法。遇有医学争端的时候,干枯的或者酒精浸泡的器官要比语言描述甚至图画更有说服力。因此,收藏成为每一个跟医学沾边的人的爱好。有人将医学标本用于科学研究,有人用于教学教具,有人为了娱乐大众。

鲁谢的藏品数量庞大,需要另外租个房子做展示。他跟市里签订的合同中称,房子并非为了居住,“只是用来陈列骷髅、头骨以及其它人体器官,包括经防腐处理的部分”。展览对普通参观者收费,对医生免费。此外,弗里德里克·鲁谢还亲自手绘并印制展品目录。

鲁谢一手创建的博物馆收集了大量骷髅、各种器官和酒精浸泡的人体胚胎——从一粒豌豆大小的到完全成型的都有,这些展品始终令参观者大感兴趣,其中让人印象最深刻的是一个4个月大的胎儿在子宫内的样子,还连着胎盘和脐带。

骨架、肌肉、血管、器官,所有这些素材为在博物馆的舒适环境中研究解剖成为可能,不必再忍受难闻的气味和太平间里的冷气。

女人生下的人,寿命不长

鲁谢曾认真研究过绘画,总的来说,在发明照相机之前,会画画是一名解剖学家的职业技能,他对精致的写生画很感兴趣,不怀好意的人把这当成一种怪癖。有一篇攻击鲁谢的文章写道:“他用油彩画蛇,是为了给自己的邪恶用心找一条出路,他画癞蛤蟆,是为了表达自己对大自然的厌恶之情,他描绘花朵,是想告诉别人,所有这些美丽的标本都很短命。”

然而,鲁谢知道自己在做什么。对他而言,解剖标本和艺术对象之间没有界限,都是一种时代风。“装置艺术”这个词是后来才出现的,不过鲁谢的装饰就得这么叫才对,比如莱顿大学解剖剧场的装修,参观者会在入口处看到一排手里拿着信号旗的骷髅,旗上写着人生易逝的简短名言。大树下放着男人和女人的骨骼,表现的应该是堕落的意思。

鲁谢喜欢创造这种夸张的装置艺术。骷髅手上拿着长矛和旗帜,像是在战斗。展品旁伴有精致的题注“死亡不会怜悯弱小的生命”“女人生下的人,寿命不长,有一大堆缺点”“留恋尘世物质何用之有?”一个儿童骷髅拿着一只彩色鹦鹉标本 ,配上名言“时光一去不复返”。在有新生儿头骨的灵柩上,参观者会看到贺拉斯的话:“没有一颗头颅能够逃脱残酷的冥后普洛塞庇娜。”可以说,解剖教具与中世纪传统中提示人生无常、死亡难免的说教形象和谐一致。展品中也有现代公益广告的雏形,比如,鲁谢展出了阿姆斯特丹著名妓女安娜·王·科隆被梅毒侵蚀的尸骨。

不过也有令人愉悦的标本,比如手里拿着花和蝴蝶的儿童骷髅。鲁谢在酒精浸泡的儿童标本手上粘上风干的异国昆虫。博物馆的橱窗装饰得像静物画似的,骷髅站在用肾结石和膀胱结石垒成的小山上,石头上有用涂满彩色蜂蜡的风干血管做成的树。制成标本的器官用隐形马鬃挂着,放置在盛有酒精的透明罐子里。酒精浸泡的肢体装饰以花边、领子和小花。鲁谢在制作展品时,并没有污辱社会风尚的意思,而且也没人愿意受辱。所有展品都是医用研究教具或形象艺术作品。

鲁谢很珍视自己的艺术创作,想方设法在展品目录上表现白晰的骨质,柔韧的皮肤,以及其它美学特点。参观者会看到,骷髅立在自己的肢体上,而非用丝线固定。鲁谢愿意告诉大家,他是怎样把空气、蜂蜡或水银注入标本里的,做这些工作又是多么费劲,然而这种宣传具有明显的广告色彩。鲁谢的制作工艺一直严格保密。

鲁谢的收藏品目录多达数卷,这也是为出售所做的准备。鲁谢年迈时,开始认真考虑卖掉自己的收藏,“在我还活着的时候,”他写道,“陈列我的作品,以供出售,好让我在临死前就看到,我的发明会永世长存。”

鲁谢不仅要卖掉自己的收藏,还包括他发明的防腐技艺。他向伦敦皇家协会抛出橄榄枝,却没能达成交易,因为他要价3万荷兰盾,是一笔不小的数目。最后这位荷兰解剖学家珍藏品的买主,成了俄国皇帝彼得·阿列克谢耶维奇。

我的标本巧夺天工,得到了君王的吻

彼得一世匿名随使团到欧洲旅行时,不仅对船舶制造感兴趣,年轻的沙皇还想研究医学,这个爱好吸引他来到了鲁谢的博物馆。皇帝对馆内经防腐处理的漂亮儿童尸体大为惊叹,竟亲吻了其中的一件展品。鲁谢自豪地写道,“我的标本巧夺天工,得到了君王的吻”。彼得开始去听鲁谢的解剖课。老实说,必须拒绝举办公開解剖课,因为公众更想看俄国沙皇,而不是尸体。狂热的观众会导致演示无法进行。

彼得是个好学生,而且几乎立刻就能将所学知识用于实践。1706年,莫斯科第一所按照欧洲模式创立的医院开始运营,而喜欢效仿欧洲生活方式的皇帝本人,开始着手整理自己的私家收藏,这些收藏后来成为国家人类学和民族学博物馆的第一批藏品。

1716年,彼得大帝再次访问阿姆斯特丹,公开把鲁谢称作自己的老师,他与这位著名的解剖学家就购买藏品事宜进行谈判,并最终把成箱成箱的展品运回圣彼得堡。按照合同条款,鲁谢交给俄国沙皇的不仅有自己的藏品,还有尸体防腐技术。有人认为,彼得大帝去世后,就借用这项技术保存了自己的身体,供召开隆重的遗体告别会使用,遗体在打开的棺木中放置了约一个月。

好吃、好喝、好招待

彼得一世自己感兴趣的所有东西,也要灌输给他的国民。新的制度、习俗和风尚很快得以应用,并严格执行。彼得大帝造访莱顿解剖剧场的一个笑话,成为沙皇推行“卫生保健改革”手段的有力证明:彼得发现自己的一名随从厌恶地看着没有血色的尸体,就命令这位有洁癖的部下用牙齿咬下尸体标本上的一块肉。

第一批医疗机构在莫斯科和圣彼得堡建立起来。社会上对医学家研究尸体的做法还不习惯,解剖也被认为是一种侮辱和亵渎。彼得用耳光加甜枣相结合的办法来改变国民对解剖学的态度。在存放鲁谢藏品的人类学和民族学博物馆完工后,沙皇专门发布命令,要求博物馆免费开放,甚至要求对参观者“好吃、好喝、好招待”。馆方每年用于招待参观者喝咖啡、吃汉堡、喝匈牙利葡萄酒的费用为4万卢布。皇帝身体力行,要求国民研究医学,并非常乐意用从欧洲学来的医学知识,亲自为心腹拔牙,有时还非得用到手术刀。彼得的一名亲信在日记中写道:“听说沙皇要来为她医治腿病,梅克伦堡公爵夫人吓坏了:众所周知,皇帝自认为是伟大的外科医生,总喜欢亲自上阵,为病人做各种手术。”

结果,在公众意识中,医学和解剖成为每一个进步人士感兴趣的科学项目。研究尸体或参观解剖剧场,成为了解人生奥秘和宇宙奥秘的必要条件。作家伊万·阿克萨科夫提到他在喀山大学读书时,同学们上解剖剧场听课的盛况。当然阿克萨科夫本人并未体会到这份兴奋。

尸体标本也吸引了俄国艺术家的兴趣。1836年,彼得·克洛德创作了雕塑“躺着的身体”,模特就是一位被解剖的男尸。《艺术报》上刊载的一篇热情洋溢的评论指出,成为模特的都是那些特别完美的身体,它们被制成标本,并被妥善保存。如果相信报上的话,那么艺术界要拍手叫好了。

19世纪中叶,尼古拉·彼洛戈夫的四卷册解剖图问世,尼古拉发明了制作冰冻尸体标本的方法(俄罗斯的气候正宜如此)。这一貌似专业性极强的出版物成为炙手可热的畅销书,研究它的不只是医生。按照1860年代的概念,解剖学不仅不会削弱社会服务的水平,还会促进它的发展。

屠格涅夫笔下有一个“不信原则,信青蛙”的典型年轻人形象。巴扎罗夫(屠格涅夫作品《父与子》中的人物)在回答他为什么要解剖青蛙的问题时,说“我把青蛙削成两片,观察它的身体内部是什么样子,而我和你们也是青蛙,只是我们能直立行走,我也会知道,我们的身体内部是什么样子。”在审美观点上,巴扎罗夫和鲁谢十分接近。有一句话众所周知:“这身体真够带劲!即使现在进解剖剧场都没问题。”对现代社会的学生来说,解剖标本的所有唯美特点都是陌生的,这句话也只是一个不可笑的黑色幽默罢了。

到了20世纪,所有跟人体有关的东西都淡出了公众生活的关注范畴。人们喜欢谈论医学和治疗手段,可谁也没想过去参观解剖剧场,无论是出于好奇,还是为了它的整体发展。而且,防腐标本对现代人也没什么吸引力。

2003年,在对人类学和民族学博物館中鲁谢的藏品进行大规模修复之后,圣彼得堡市邀请荷兰王子(现今荷兰国王)威廉·亚历山大到访。访问计划中,本该有参观该博物馆的安排,但到最后时刻却被取消了,原因是王妃有孕在身,向她展示荷兰解剖学家的标本不合适,对健康不利。可以想象,鲁谢和博物馆创始人彼得一世会对这个决定多么惊讶。在300年的时间里,对于看什么东西不会大倒胃口,人们的观念发生了重大变化。

[译自俄罗斯《钱经》]