五家評本《杜工部集》王慎中批語 實爲鄭善夫批語考①

2017-03-14王燕飛

清代道光年間,河北涿縣人盧坤(1771~1835)匯集明代王世貞、王慎中,清代王世禛、邵長蘅、宋犖五家評點,成五家評本《杜工部集》,並用六種顏色套印行世,是爲杜詩學史上的一個重要評點本,也是雕版印刷史上套印本的重要代表。關於該書的情况,盧坤在爲該書所作的《序》中言之甚明,其云:

詩至少陵極矣,然而言人人殊。余藏有五家合評杜集二十卷,編次完善,匯五家所評,别以五色筆,炳炳烺烺,列眉可數,譬諸五聲,異器而皆適於耳;五味異和,而各厭於口。自稱一家,聚爲衆妙,公諸藝苑,得非讀杜者一大快歟?昔宋潜溪以劉辰翁評杜爲夢語,是數家者,皆海內夙稱詩宗,當不及是。而讀杜者因五家以求津途,則此中自有指南,無虞目迷五色矣。昌黎云:學焉而得其性之所近。是集之刻,義取於斯。若夫少陵之牆宇,峻深千門萬户,謂五家所評足以盡之也,夫豈其然?[注]清盧坤刻印五家評本《杜工部集》,西北師範大學古籍館藏清道光十四年(1834)盧坤芸葉盦六色套印本。

是書所集五家評語,以王世貞爲紫筆,以王慎中爲藍筆,王世禛爲墨筆,邵長蘅爲緑筆,宋犖爲黄筆。盧坤此《序》没有説明五家評點的來源及五家評點所用的底本等問題,其云“是數家者,皆海內夙稱詩宗”,則爲不當。清代三人暫且不論,明代王世貞爲後七子代表人物之一,在前七子之後再次掀起復古運動的大潮,詩歌創作引領一代風氣,爲詩宗毫無疑義。但説王慎中爲“詩宗”,則實屬牽强。

按,王慎中(1509~1559),字道思,晉江人,嘉靖丙戌(1526)進士,官至河南布政使參政,事蹟具《明史·文苑傳》。王慎中是明代中期唐宋派的重要代表,其散文創作“演迤詳贍,卓然成家,與唐順之齊名,天下稱之曰‘王唐’”,“其詩則初爲藻豔之格。歸田以後,又雜入講學之語。頽然自放,亦與順之相似”。朱彝尊謂其詩“五言文理精密,嗣響顏、謝”。然綜其全集之詩,正如四庫館臣之評價:“與文相較,則淺深高下,自不能掩。文勝之論,殆不盡誣。彝尊之論,不揣本而齊其末矣。”[注]永瑢等:《四庫全書總目》,中華書局1965年影印本。可見,王慎中只是以文章知名,其詩歌創作並無甚大特色和影響。盧坤稱之爲“詩宗”,顯然不合實際。

因王慎中詩不如文,受明代復古思潮的影響,其以杜詩爲創作的典範,通過評點杜詩,學習杜詩,從而提高自己的詩歌創作水準,從常理上講,無可厚非。然而,筆者檢閲比勘後發現:盧坤五家評本《杜工部集》所謂“王遵巖藍筆”批語並非出自王慎中[注]董芳《王慎中貶杜論研究》一文稱“河北大學圖書館特藏部藏有王慎中手批許自昌(1578~1623)刊刻《集千家注分類杜工部詩集》。許自昌刻本兩册,明萬曆三十一年(1602)刻,每卷首題‘長洲許自昌玄佑校刻’,王慎中批語爲紅色,手寫,有眉批、夾批,散見於行間題下”(2012年碩士學位論文,第3頁)。這篇論文的立論完全錯誤。第一,王慎中生卒年爲公元1509~1559年,許自昌刻本《集千家注杜工部詩集》刊刻於萬曆三十一年。試問,已經去世近半個世紀的王慎中怎麽會“手批”刻於萬曆三十一年的《集千家注杜工部詩集》?且王慎中去世後二十年,許自昌纔出生,也可推知此事絶無可能。作者未核實諸多時間順序,冒然定此本爲“手批本”,實在是荒謬至極!想必先入爲主,看了盧坤五家評本中王慎中評語,經過對比發現和許自昌刻本中評語相同,於是想當然地將這些批語的版權判給了王慎中。第二,許自昌刻本中的批語(包括盧坤五家評本中所謂王慎中批語)既然不屬於王慎中,那麽,該文又用諸多篇幅討論“王慎中貶杜論説”“王慎中貶杜的原因”等問題,無異於沙上建城,根基不穩;並找出王慎中貶杜的諸多原因,無中生有,其立論毫無價值和意義。當然,該文唯一有價值之處是將所謂“手批本”中的批語一一輯録,並和五家評本中的評語對勘。本節所用“手批本”(當爲過録本,可能是某人過録鄭善夫的批語,因未見到原本,過録者暫時付之闕如)評語,俱轉引自該文。又,爲行文方便,亦採用“手批本”的説法。,其著作權應當屬於比王氏時代稍早的明代弘治、正德間的著名福建詩人鄭善夫。

按,鄭善夫(1485~1523),字繼之,號少谷,明閩縣(今福建福州)人。弘治十八年(1505)進士。正德六年(1511),始任户部廣西司主事,榷税滸墅關,以清操聞。正德十三年,起禮部主事,進員外郎。武宗將南巡,偕同列切諫,杖於廷,明年力請乃得歸。嘉靖改元,用薦起南京刑部郎中,未上,改吏部。行抵建寧,便道遊武夷、九曲,風雪絶糧,得病卒,年三十九。有《少谷集》二十五卷傳世。

明朝弘治年間,以李夢陽、何景明爲首的前七子登上文壇[注]陳束:《蘇門集序》:“成化以來,海內龢豫,縉紳之聲,喜爲流易,時則李、謝爲之宗。及乎弘治,文教大起,學士輩出,力振古風,盡削凡調,一變而爲杜詩,則有李、何爲之倡。”(載明高叔嗣《蘇門集》,文淵閣《四庫全書本》),大力提倡“文必秦漢,詩必盛唐”[注]《明史·文苑傳》云:“夢陽才思雄鷙,卓然以復古自命。弘治時,宰相李東陽主文柄,天下翕然宗之,夢陽獨譏其萎弱。倡言文必秦、漢,詩必盛唐,非是者弗道。與何景明、徐禎卿、邊貢、朱應登、顧璘、陳沂、鄭善夫、康海、王九思等號十才子。”(清·張廷玉等撰《明史》卷二八六《文苑二》,中華書局1976年版,第7348頁)。的文學復古運動,其中在詩歌創作上以盛唐詩人,主要是杜甫作爲學習和模仿的對象。[注]楊慎:《昇庵詩話》卷七:“至李、何二子一出,變而學杜,壯乎偉矣。”(《歷代詩話續》編本,中華書局1983年版,第774頁)鄭善夫是復古派的重要成員,受其影響,在詩歌創作上,他也刻意模擬杜詩。關於鄭善夫對杜甫及其詩歌的學習和模仿,當時及後世人均有許多評論和研究[注]關於當時人的評論,具體可以參看文淵閣《四庫全書》本《少谷集》卷二三至二五“附録”。,此不贅述。

除了創作上將杜詩作爲詩學的典範之外,鄭善夫還曾批點杜詩。鄭批杜詩並未刊刻,相關古代目録學著作也未予著録,因此杜詩學界關於鄭善夫批點杜詩的情况只是根據相關轉引材料人云亦云。上海圖書館藏明胡震亨著《杜詩通》,其中所引鄭氏批語有292條,筆者曾據以輯録,並對其批語的特色做了粗淺的介紹[注]具體可參看拙文《明代杜詩選録和評點研究》,西北師範大學2011年碩士學位論文。。通過將《杜詩通》所引292條評語和盧坤五家評本《杜工部集》中“王慎中”相關評語的相互比勘,筆者認爲:“王遵巖藍筆”評語的真正作者是鄭善夫。理由如下:

一、從明清有關書目的記載來看爲鄭善夫批語

現存《少谷集》中鄭善夫並未提到自己曾批點杜詩,相關古代目録學著作也未予著録。最早提到鄭善夫批點杜詩的是明代著名的學者焦竑(1540~1620)。在《焦氏筆乘》中,他不僅説自己家裏藏有鄭善夫《批點杜詩》一書,對其評點大加贊賞,而且還引用了其中三條:

余家有鄭善夫《批點杜詩》,其指摘瑕颣,不遺餘力,然實子美之知己。餘子議論雖多,直觀場之見耳。嘗記其數則,一云:“詩之妙處,正在不必説到盡,不必寫到真,而其欲説欲寫者,自宛然可想。雖可想,而又不可道,斯得風人之義。杜公往往要到真處盡處,所以失之。”一云:“長篇沉着頓挫,指事陳情有根節骨骼,此杜老獨擅之能,唐人皆出其下。然詩正不以此爲貴,但可以爲難而已。宋人學之,往往以文爲詩,雅道大壞,由杜老起之也。”一云:“杜陵只欲脱去唐人工麗之體,而獨佔高古,蓋意在自成一家,不肯隨場作劇也。如孟詩云‘當杯已入手,歌伎莫停聲’,便自風度,視‘玉珮仍當歌’不啻天壤矣。此詩終以興致爲宗,而氣格反爲病也。”善夫之詩,本出子美,而其持論如此,正子瞻所謂“知其所長而又知其敝”者也。[注]焦竑撰,李劍雄點校:《焦氏筆乘》卷三“評杜詩”條,中華書局2008年版,第108~109頁。

據李劍雄《焦竑評傳》[注]李劍雄:《焦竑評傳》,南京大學出版社1998年版,第321頁、第339~340頁。所附録的《焦竑著述小考》及《焦竑年譜》,《焦氏筆乘》正集六卷刻於萬曆八年(1580),萬曆三十四年謝與棟纔將《焦氏筆乘》正集六卷、續集八卷全部刊刻行世。焦竑所引的三條出自正集卷三,也就是説,嘉靖末至萬曆初這段時間,鄭善夫《批點杜詩》還存於世。

第二個提到鄭善夫《批點杜詩》的是明代著名的唐詩學專家胡震亨(1569~1640)。他在《唐音癸簽》兩次提到該書。其一是卷之六《評匯二》引《焦氏筆乘》[注]胡震亨:《唐音癸簽》,周本淳點校本,上海古籍出版社1981年版,第57頁。,其二爲卷之三二《集録三》中所稱:“吾嘗謂近代談詩,集大成者,無如胡元瑞。其别出勝解者,惟鄭繼之老杜詩評,可與劉辰翁諸家詩評並參。(前見《評匯》中)吟人從此入,庶不誤岐向爾。”[注]胡震亨:《唐音癸簽》,周本淳點校本,上海古籍出版社1981年版,第333頁。將鄭善夫《批點杜詩》與劉辰翁《批點杜詩》及胡應麟《詩藪》等相提並論,可見評價之高。如果説這些還是胡氏間接引用焦竑的材料,那麽,直接可以證明胡氏確實見到鄭氏批語的就是他所著的《杜詩通》。[注]上海圖書館藏順治七年朱茂時刻本,下文《杜詩通》引文均出自改本,不再一一出注。胡震亨對李白和杜甫的詩歌進行過專門研究,著有《李杜詩通》。在胡震亨死後,其書於清順治七年(1650)由朱茂時刻印行世。據《李杜詩通》卷前胡震亨子胡夏客所撰《識語》可知,胡震亨編纂《唐音統簽》始於明天啟五年(1625),成於崇禎八年(1635),歷時十載。後自崇禎九年至崇禎十五年,又歷時六年完成《李杜詩通》。《杜詩通》對鄭善夫批語多有引用,可知最晚在崇禎九年以前,鄭善夫批點的杜詩還流傳於世。在《杜詩通》中,胡氏共引用鄭善夫批語二百九十二條,少則一字,多至數句,均標“鄭云”(有兩處轉述,稱爲“鄭善夫”),這些批語可與他在《唐音癸簽》中對鄭善夫批語的推崇互相參證。

明代提到鄭善夫評點杜詩的還有明末的邵捷春(?~1641)。鄭善夫的後人鄭章甫在崇禎九年(1636)[注]史小軍、王勇:《鄭善夫文集版本考述》考察鄭善夫詩文集在明代版本流傳情况時提及“明崇禎九年鄭奎光刻、邵捷春輯補《鄭少谷先生全集》二十二卷。書前依次有‘崇禎乙亥(八年)’孫昌裔《鄭少谷先生全集序》,‘崇禎丙子(九年)’徐《鄭少谷先生全集序》,‘崇禎七年’曹學佺《鄭少谷先生集序》,‘崇禎丙子(九年)’邵捷春《少谷集序》”(載《民辦教育研究》2010年第4期),文淵閣《四庫全書》本《山谷集》卷二四載有孫昌裔、曹學佺、徐、邵捷春等人序,可知邵捷春《少谷集序》作於崇禎九年。重新刊刻《少谷先生集》,刻成後請邵捷春作序。[注]邵捷春:《少谷集序》云:“予友鄭章甫重梓《少谷先生集》成,孫(昌裔)、曹(學佺)二觀察已弁之,予復何言?”(文淵閣《四庫全書》本《少谷集》卷二四)在序文中,邵捷春不僅將鄭氏和杜甫作了對比,對其學杜情况進行了評論,而且還提到鄭善夫品評杜詩,云:“予載觀先生品評杜詩,指摘瑕疵,不遺餘力,豈以吾之不可學柳下之可歟?”[注]載《少谷集》卷二四,文淵閣《四庫全書》本。

從以上的記載及引用情况,都提到鄭善夫曾批點過杜詩。如果説邵捷春所論屬於道聽途説,那麽焦竑、胡震亨等人的引用則是直接有力的證據。

與之相反,不論是王慎中《遵巖集》、古代目録學著作,還是王慎中同時代的人,都無人提及他曾批點過杜詩。

到了明末,著名學者王嗣奭(1566~1648)在《杜詩箋選序》中提及友人家藏有一部杜詩評點本,其中提到王慎中批本。在《杜臆》一書中,他引用“遵巖云”十五條。《杜詩箋選序》云:

至評杜者,如嚴滄浪、王弇州輩,可謂十得其五,而夷考其所自作,十不得三,吾謂其未有真知己者以此。友人范君材家藏評杜,有何大復、王遵巖、楊用脩三家。大復寥寥,未批窽卻;用脩去取乖謬;遵巖評駁迂疏。總之,未昇其堂,未嚌其胾者也。其或贋託,亦未可知耳。[注]載王嗣奭《杜臆》,上海古籍出版社1983年版,第2頁。

按,上文提及的五人:嚴羽(滄浪)、王世貞(弇州)、何景明(大復)、王慎中(遵巖)、楊慎(用脩),只有楊慎有《朱批杜詩》傳世,王世貞批語見於盧坤五家評本《杜工部集》,然批語甚少。其他三人並無書目著録有評點杜詩的著作。又,《杜詩箋選序》作於明萬曆四十七年(1619)[注]王嗣奭《杜詩箋選序》云:“歲己未(萬曆四十七年,1619)吏隱宣平,復披杜集閲之。且閲且選,全瑜者收,瑕瑜不掩者亦收,唯瑕者置之,大約十之存七。”,可見在此時,社會上已經有將鄭善夫批語誤爲王慎中批語者。因此,王嗣奭在後文説道:“其或贋託,亦未可知耳。”他對這些評點的作者到底是誰也存有懷疑。

我們再來看看《杜臆》中所引的十五條“遵巖云”和鄭善夫、王慎中評語的關係:

條目詩題(頁碼)王氏引評語鄭善夫評語王慎中評語備注1《春日憶李白》(6)遵巖云:“‘暮雲’‘春樹’聯,淡中之工。”無。“渭北春天樹,江東日暮雲。”淡中之工。同王慎中評。2《贈汝陽王二十韻》(9)遵巖云:“猶漢高云:‘吾失蕭何,猶失左右手。’”“聖情常有眷,朝退若無憑。”“無憑”,猶漢高失蕭何,如失左右手意。言帝眷之切,非言汝陽之謙。無。同鄭評。3《城西陂泛舟》(27)遵巖以爲不成語,何耶?無。“不有小舟能蕩槳,百壺那送酒如泉。”不成詩語。同王慎中評。4《九日寄岑參》(27)遵巖極賞此詩,謂唐人盡拜下風,固未必然;然起來四句,卻有情致。無。“出門復入門,兩腳但如舊。”精悍高古,唐人盡拜下風。同王慎中評。5《三川觀水漲》(29)遵巖極取此詩。無。長篇佳甚。均不同。6《哀江頭》(40)遵巖云:“全篇佳,只‘江水江花’爲恨。”無。全篇佳勝,只“江水”一句爲恨。同王慎中評。7《述懷》(47)草木長可以躲閃,故脱身西走,遵巖駁之,誤矣。“即開口。”固善造語,亦由忠怛,有本性,言不可以强爲也。首尾結構,無毫髮遺憾,使讀者想見其逃賊從君,間關受職,顧念家門,不能捨君。言者千古之下,悲苦淒然,詩可以觀,尚觀於此。“草木長。”三字無故。“即開口。”固善造語,亦由忠怛,有本性,不可以强爲也。“反畏消息來,寸心亦何有?”情苦何極。鄭、王慎中評同。與王嗣奭引不同。8《送從弟亞赴河西判官》(53)遵評:“雄心鋭氣,奮發飛騰,而造語雕字,妙出筆墨陶冶之外。”“龍吟回其頭,夾輔待所致。”雄心鋭氣,奮發飛騫,而造語雕字之力,妙出筆墨外。雄心鋭氣,奮發飛騰,而造語雕字之力,妙出筆墨。均同。9《送韋評事充同谷防禦判官》(53)“論兵遠壑净,亦可縱冥搜”,遵巖不滿於此,亦是。“論兵遠壑净。”不成語。“題詩得秀句,劄翰時相投。”詩家送人此等結,自是常調,但此篇全皆主辱臣死之時,結之以此,似爲不類耳。“論兵遠壑净。”不成語。“題詩得秀句,劄翰時相投。”結語似爲不倫。均同。

由上表可以看出三者的複雜關係,其中和鄭善夫評語相同者兩條,和王慎中評語相同者四條,三人評語完全相同者兩條,也有王氏所引不見於鄭善夫、王慎中評語者,還有鄭善夫、王慎中評語相同而和王嗣奭所引不同者。由此可見,王嗣奭懷疑這些杜詩評點出自贋託,不無道理。

到了清代,仇兆鰲撰《杜詩詳注》,在《杜詩凡例》“杜詩褒貶”條對王慎中論杜略有涉及,卻是以反面教材的觀點指出來的。他説:“至嘉、隆間,突有王慎中、鄭繼之、郭子章諸人嚴駁杜詩,幾令身無完膚,真少陵蟊賊也。”[注]仇兆鰲:《杜詩詳注·杜詩凡例》,中華書局1979年版(2007年重印),第23頁。在卷五《羌村三首》其一中引“王慎中曰:三首俱佳,而第一首尤絶,一字一句,鏤出肺腸,才人莫知措手,而婉轉周至,躍然目前,又若尋常人所欲道者。真國風之義,黄初之旨,而結體終始,乃杜本色耳。”[注]《杜詩詳注》,第392頁。此條見於盧坤五家評本《杜工部集》卷二,手批本卷三,云:“三首俱佳,第一首尤絶,一字一句,縷出肺腸,令人莫知措手,而宛轉周至,躍然目前,又若尋常人所欲道者。”[注]參看董芳《王慎中貶杜論研究》,河北大學2012年碩士學位論文。與仇兆鰲所引大同小異。然而,遍查《杜詩詳注》,只有這一條所謂“王慎中”批語。仇兆鰲所引根據何本?無考。

又,仇兆鰲説“至嘉、隆間,王慎中、鄭繼之、郭子章諸人嚴駁杜詩”,疑點有三:一是這裏的鄭繼之所指何人?根據前後二人“王慎中”“郭子章”所稱,這裏的“鄭繼之”當是稱名而不是字。我們知道,鄭善夫,字繼之。仇兆鰲稱王、郭均用名,絶不會單單稱鄭善夫時用字。證之《杜詩詳注》所引鄭善夫評語,仇兆鰲在文中用的是“鄭繼之善夫云”(《杜詩詳注》卷一《贈特進汝陽王二十韻》引、卷一三《巴西聞收京闕送班司馬入京二首》其一引)。可見仇兆鰲認爲“善夫”乃是鄭氏的字。按,嘉靖、隆慶間確實有一鄭繼之,見於《明史》卷二二五《鄭繼之傳》[注]《明史》,中華書局1974年版,第5923~5925頁。。此人雖名“鄭繼之”,檢閲本傳,卻没有關於杜詩的任何文字記載。因此,仇兆鰲所説的“鄭繼之”,其實就是鄭善夫。仇氏在文中所引用的兩則材料在《杜詩通》中均有引用,且看:

贈特進汝陽王二十韻

《杜詩詳注》卷一引鄭繼之善夫云:若無憑,猶漢高失蕭何若失左右手意。[注]《杜詩詳注》,第62頁。

《杜詩通》引鄭云:“無憑”,猶漢高失蕭何如失左右手意。言帝眷之切,非言汝陽之謙。

巴西聞收京闕送班司馬入京二首

《杜詩詳注》引鄭繼之善夫曰:詩之妙處,正在不必寫到真,説到盡,而其欲寫欲説者自宛然可想,斯得風人之義。杜詩每有失之太真太盡者,如此詩末二句,則有不真不盡之興矣,餘可類推。[注]《杜詩詳注》,第1079頁。

《杜詩通》引鄭云:詩之妙處,不必寫到真,不必説到盡,而其欲寫欲説者,自宛然可想,而又不可道,斯得風人之義。杜公往往要到真處、盡處,反不爲妙,如“念君經世亂”二句,則不真、不盡之興矣。杜公如此尚多,偶著其凡於此。

仇兆鰲《杜詩詳注》引用胡震亨評論六條,可見他見過《杜詩通》,而所引的鄭善夫兩條材料又不出《杜詩通》的引書範圍,據此可知當是轉引自《杜詩通》。仇氏將鄭善夫名字搞混,而所引批語又不出《杜詩通》藩籬,可見他其實並未見過鄭善夫批點杜詩。

其二,鄭善夫是明弘治、正德間人,卒於明世宗嘉靖二年,仇兆鰲説“嘉、隆間”,與鄭善夫的生活時代不符。

其三,郭子章(1543~1618),字相奎,泰和(今江西省泰和縣)人。隆慶五年(1571)進士,除爲福建建寧府推官,入爲南京工部主事。萬曆十年(1582)遷廣東潮州府知府,四年後督學四川,不久遷爲浙江參政、山西按察使、湖廣右布政、福建左布政。萬曆二十六年爲右副都御史巡撫貴州、兼制蜀楚軍事,與湖廣川貴總督李化龍合力剿平播州楊應龍叛亂,徹底消滅了盤踞播州八百餘年、世襲了二十九世的楊氏土司,又多次平定貴州苗、瑶起義,以功封兵部尚書、右都御史,加太子少保。著有《粵草》十卷、《蜀草》七卷、《晉草》九卷、《楚草》十二卷、《家草》七卷、《黔草》二十一卷、《閩草》十六卷、《蠙衣集》《黔志》《豫章書》《豫章詩話》等。郭子章是明嘉靖、隆慶間的著名學者,然而檢其文集,查閲相關目録著作,均未言其評點過杜詩。

由此可見,仇兆鰲提到的三人,王慎中、鄭繼之、郭子章均未評點過杜詩,他引用的王慎中1條評語,亦當出自轉引。仇兆鰲沿襲前人錯誤,不辨是非,輕易地將鄭善夫批語的著作權歸在了王慎中名下。

二、批語所體現出的杜詩學觀和鄭善夫的詩學觀相吻合

首先,我們來看下鄭善夫的杜詩觀。《少谷集》卷一下有一首五言古詩《讀李質庵稿》,是鄭善夫詩學觀的重要代表作,詩云:

雅音失其傳,作者隨風移。於楚有屈宋,漢則河梁詞。曹劉氣軒軒,逸文振哀悲。兩晉一精工,六朝遂陵遲。角然尚色澤,古風不成吹。盧王號詞伯,只用綺麗爲。千年取正印,乃有陳拾遺。或不盡反樸,朝代兼天資。所以王李輩,向道識所期。大哉杜少陵,苦心良在斯。遠遊四十載,而况經險巇。放之黄鍾鳴,斂之珠玉輝。幽之鬼神泣,明之雷雨垂。變幻時百出,與古乃同歸。律詩自唐起,所尚句字奇。末流亦叫噪,古意漫莫知。歷兹六十紀,識路良獨稀。鳳鳥空中鳴,衆禽反見嗤。夜寒理危弦,惻惻賞心違。[注]鄭善夫:《少谷集》卷一下,文淵閣《四庫全書》本。

鄭善夫站在整個詩歌史的角度對杜甫及其詩歌的崇高地位予以確立,三十八句詩歌中,評價杜甫的就有十句。不僅如此,稱杜甫爲“大”,其詩“變幻百出”“與古同歸”,可以説鄭善夫標舉盛唐而獨尊老杜。

又,鄭善夫《〈葉古厓集〉序》論後人學杜云:

杜詩渾涵淵澄,千匯萬狀,兼古今而有之。他人不足,彼乃有餘。又善陳時事,精深,至千言不少哀。世之學者,劬情畢生,往往只得一肢半體,杜亦難哉!山谷最近而少思,後山散文過山谷遠,而氣力弗逮,簡齋蠲而少舂融。宋詩人學杜,無過三子者乃爾,其他可論耶?吾閩詩病在萎腇、多陳言。陳言犯聲,萎腇犯氣,其去杜也,猶臣地里至京師,聲息最遠,故學之比中國爲最難焉。若非豪傑之士,鮮不爲風氣所襲者,况遂至杜哉!國初如林鴻、王偁、王恭、高廷禮輩,逷然離群出黨,去杜且顧遠與![注]鄭善夫:《少谷集》卷九。

鄭善夫不僅指出了杜詩集大成的性質,還對後人學杜的情况也做了簡要的概括。其中提到黄庭堅、高棅等人,在胡震亨所引《杜詩通》的評語中有近十條也提到後人學杜的情况,如下表第二十五條評《鳳凰臺》云:“此等詩意、詩格,只杜子爲之,已自不愜人意,世人欲效之者,真癡也。”第一百三十九條評《登兗州城樓》云:“通篇首尾圓足,詞格亦穩稱,正好入高廷禮《正聲》,不爲甚佳。”第一百九十四條《秋日夔府詠懷奉寄鄭監李賓客一百韻》云:“長篇沉著頓挫,指事陳情,有根節、有骨格,此老杜獨擅之能,唐人皆出其下。然詩亦不以此爲貴,但可以爲難而已。宋人往往學之,遂以詩當文,濫觴不已,詠道大壞,由老杜啟之也。漫發凡於此云。‘春草何曾歇,寒花亦可憐。’無要緊處,見情景。”等等。由這些評語和鄭善夫的杜詩學觀相對照,可以看到二者的相同之處。

其次,鄭善夫與何景明交遊密切,其詩歌理論受何景明影響很大。檢閲鄭、何二人的詩文集,可發現二人交遊甚爲密切。《少谷集》有:卷一下《贈何仲默》《送李道夫赴闕兼懷仲默》、卷二《送何仲默遊關中六首》、卷四《江上别道宗兼懷何仲默》、卷六《哭仲默》等詩;《大復集》有:卷一三《送葉生還閩中兼懷鄭繼之》、卷二〇《得鄭繼之書》等詩,均證明二人有着密切交往。何景明(1483~1521)正德十六年逝世後,鄭善夫作有《哭仲默》一詩,對這位文壇老友的去世表示了巨大的悲痛和惋惜,詩云:

去年孫復死,今復哭何休。霄漢冥交盡,嵩邙正氣收。操戈吾豈敢,懷寶爾終投。只益文章價,年年照斗牛。[注]鄭善夫:《少谷集》卷六。

另外,在一首題爲《贈何仲默》的詩歌裏,鄭善夫對何景明的志大位卑、生不逢時的境况給予了無限同情,將其比之爲賈誼、杜甫,詩云:

何子生知姿,弱齒詠鳳皇。乘帷破墳籍,一目能十行。雅調走鮑謝,雄才抗班揚。黄鍾一徹虚,絲管空鏗鏘。陸沉金馬門,卒歲泣麟傷。賈生亦逢時,杜甫終爲郎。古來聖哲士,位細非所妨。屼屼大復山,後賢永相望。[注]明·鄭善夫:《少谷集》卷一下。

何景明和李夢陽是明代弘治、正德年間的詩壇領袖,他們提倡“詩必盛唐”,尤其推崇杜甫,但二人對於如何學習杜詩,存在着不同的意見。[注]四庫館臣的評價較爲中肯,曰:“平心而論,摹擬蹊徑,二人(李、何)之所短略同。至夢陽雄邁之氣與景明諧雅之音亦各有所長。正不妨離之雙美,不必更分左右袒也。”關於李夢陽對杜詩的學習,已有相關研究成果。[注]參看郝潤華師、邱旭《試論李夢陽對杜甫七律的追摹及創獲》,《甘肅社會科學》2009年第4期。何景明的杜詩觀,則主要體現在他著名的《明月篇序》之中:

僕讀杜子七言詩歌,愛其陳事切實,布辭沉着。鄙心竊效之,以爲長篇聖於子美矣。既而,讀漢魏以來歌詩及唐初四子者之所爲,而反復之,則知漢魏固承三百篇之後,流風猶可徵焉。而四子者雖工富麗,去古遠甚,至其音節,往往可歌。乃知子美辭固沉着,而調失流轉;雖成一家,語實則詩歌之變體也。夫詩本性情之發者也,其切而易見者,莫如夫婦之間。是以三百篇首乎雎鳩,六義首乎風,而漢魏作者,義關君臣、朋友,辭必託諸夫婦,以宣鬱而達情焉。其旨遠矣!由是觀之,子美之詩,博涉世故,出於夫婦者常少,致兼雅頌,而風人之義或缺,此其調反在四子之下與![注]何景明:《何大復集》,李淑毅等點校本,中州古籍出版社1989年版,第210~211頁。

何景明對杜詩主要持批評的態度,認爲杜甫調失流轉,乃詩歌之變體。《杜詩通》所引鄭善夫批語中大部分也是批評杜詩。鄭善夫雖然詩學杜甫,但是受何景明詩學觀的影響,評點杜詩亦以貶爲主,而且對杜詩的評點還引用了何景明的意見,如評《石犀行》評語云:“何大復謂詩法亡於杜,雖不可謂亡,然如《石筍》《石犀》等篇,體亦已大變矣,宜其起宋人一種村惡詩派也。”何景明論杜甫重在“調”,鄭善夫亦以此評杜,如評《送韋十六評事充同谷防禦判官》云:“詩家送人此等結,自是常調。”評《奉送二十三舅録事之攝郴州》云:“太不成調。”評《三絶句》云:“如此絶句,格調即高,風致也妙,真可空唐人矣,惜其純此者不多,而他皆作一種樸拙之語、鈍滯之聲,不可諷而可恨也。”都可以看出何景明論杜對鄭善夫評點杜詩的影響。

最後,鄭善夫的詩歌創作受杜甫影響很深。鄭善夫生活的正德年間,政治黑暗,朝廷腐敗,民不聊生,作爲一個正直的士大夫和有責任心的官員,鄭善夫創作了很多時事詩來反映當時的社會狀况,如《百憂行》《朔州行》《鍾吾行》《兵馬行》《去年行》《歲晏行》《古戰場》《吊古戰場》《南征》《寇至》,婦女詩《貧女吟八解》《蘇蕙娘織錦七解》《苦節行》和《傷哉行》等。這些詩歌是詩人用他“心憂天下”的悲憫之心寫下的、他所身歷目擊的正德年間的種種悲慘現實,而這種創作傾向正是受到了杜甫詩歌的影響。在《少谷集》中,鄭善夫多次提及杜甫,如“西遊杜陵老,安得免愁苦?”(《溪上》)“陶令時獨往,杜陵歲七奔。”(《早起赴思道索飯》)“無家杜陵老,且結草堂緣。”(《汨汨》)“無家杜陵老,經亂鄭康成。”(《除夕二首》其一)“參商向秀悲,無奈杜陵憂。”(《與思道叙别四十八韻》)“鄭老有官無飽飯,杜陵多難每依人。”(《彭城避地》)“此日明年復何處,可堪回轉杜陵腸。”(《九日對酒不登高》)“苦憶平生杜陵老,暮年涕淚滿江湖。”(《蜀中歌五首》其四)“邴原明進退,杜甫昩生涯。”(《聞吾廷介避亂客死槁葬道隅》)“杜老中年更愁思,猿啼來往巴渝深。”(《十三夜玩月》)“久病文園枕,長貧杜曲田。”(《寄潘逸老》)“多病茂陵仍去國,長貧杜曲尚無家。”(《勝果寺秋懷》)等。這些詩句不僅是詩人熟悉杜詩的見證,其中多次提到杜甫的“貧”“愁”,也顯示了詩人對杜甫的關注視角。

關於鄭善夫和杜甫二人的相似,以及鄭氏詩歌學習杜甫的情况,當時及後人均有評論,試看以下幾條:

鄭繼之詩如冰淩石骨,質勁不華;又如天寶父老談喪亂,事皆實際,時時感慨。[注]王世貞:《藝苑卮言》卷五,《歷代詩話續編》本,中華書局2006年版,第1034頁。

善夫工詩,以氣格爲主;憂憤時事,往往發之篇章,評者以爲得杜之骨。與李夢陽、何景明相伯仲云。[注]林材:《福州府志風概傳》,載鄭善夫《少谷集》卷二四“附録上”。

少陵工部、先生吏部,其生平宦職同;少陵變遇禄山,先生變遇彬、瑾,其遭際不辰同;少陵疏救房綰,先生疏救黄鞏,其批鱗風節同;少陵卜居浣花,先生築舍鼇石,其棲遁雅志同;少陵歿後貧難給喪,四稔始克葬,先生瘞跡梅亭,松柏摧爲薪,其遺後清白同。[注]邵捷春:《少谷集序》,載鄭善夫《少谷集》卷二四“附録中”。

宋、明以來,詩人學杜子美者多矣。予謂退之得杜神,子瞻得杜氣,魯直得杜意,獻吉得杜體,鄭繼之得杜骨。它如李義山、陳無己、陸務觀、袁海叟輩,又其次也。[注]王世禛:《池北偶談》,中華書局1982年版,第391頁。

善夫在弘治間,不襲何、李緒論,别開生面,盤空硬語,往往氣過其詞。雖源出少陵,實於山谷爲近。集中感時之作,激昂慷慨,寄託頗深。或病其時非天寶,地遠拾遺,爲無病而呻。然正德時,奄豎內訌,盜賊外作,詩人蒿目,未可謂之無因。[注]永瑢等:《四庫全書總目》,中華書局1965年影印本。

以上評論均指出鄭善夫對於杜甫及其詩歌的模仿、學習和創獲,“得杜之骨”,後人對他善於學習杜詩給予了充分肯定。邵捷春的評論還將鄭善夫與杜甫的人生經歷、所歷官職、死後情事均一一作了對比,更見出二人的相同命運遭際。

受明代復古詩潮的影響,鄭善夫以杜爲師,積極學習杜詩;受何景明詩學觀的影響,鄭善夫評杜以貶爲主,深中肯綮;正德年間的黑暗政治,促使他作詩反映現實,與杜同調,亦可謂之“詩史”。因此,後人將其和杜甫對比,不爲無因。

三、《杜詩通》鄭善夫批語與五家評本《杜工部集》王慎中批語對比

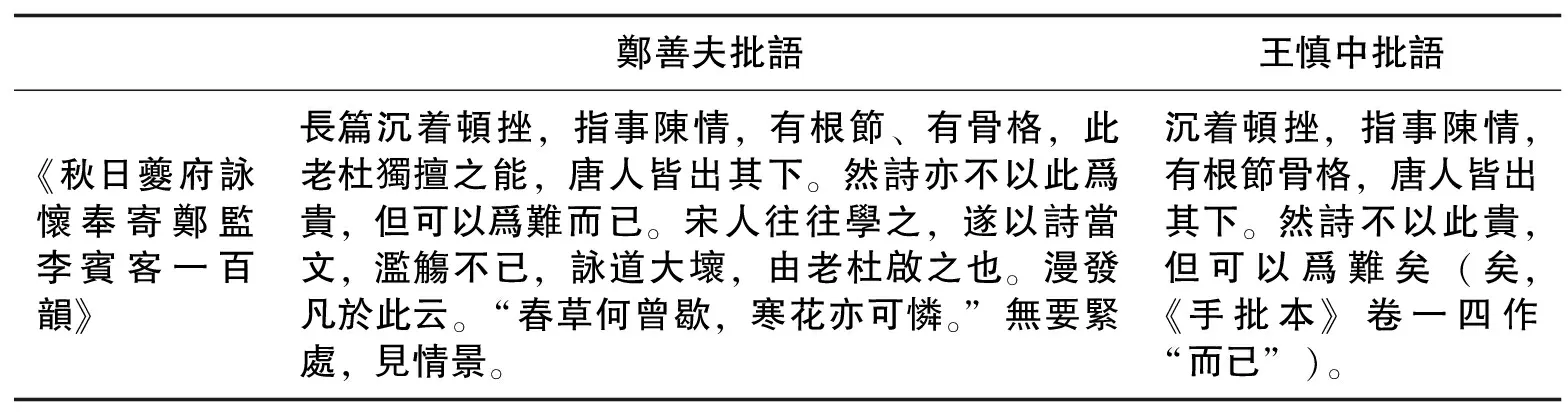

通過將從胡震亨《杜詩通》中所輯得248題292條評語與盧坤五家評本《杜工部集》中王慎中評語所作比較,筆者發現:兩人都有批語的詩歌數是二百一十首,有三十八首詩歌,鄭善夫有批語,而王慎中無;兩人所批相同的詩歌條目爲一百八十四首,約占總條目的百分之八十八。[注]考慮到胡震亨《杜詩通》引文的不準確性,二人批語較爲相似亦統計在內,其中有部分相同者,並未計算在內,如《八哀詩·贈左僕射鄭國公嚴公武》的評語,鄭批“京兆空桃色,尚書無履聲”云:“已言其死,又言其死,終覺重復。”批“顏回竟短折,賈誼徒忠貞”云:“雖欲明其短折,然人事大不相類。”王批“開口取將相,小心事友生”云:“好。”批“匡汲俄寵辱,衛霍竟哀榮”云:“不倫,無謂。”批“京兆空桃色,尚書無履聲”云:“又言其死,重出。”批“豈無成都酒,憂國只細傾”云:“巧語正意。”批“空餘老賓客,身上媿簮纓”云:“情感無盡。”如此大比率的相似,當不是巧合。其中,焦竑《焦氏筆乘》中引用的一條比較有名,曰:“長篇沉着頓挫,指事陳情有根節骨骼,此杜老獨擅之能,唐人皆出其下。然詩正不以此爲貴,但可以爲難而已。宋人學之,往往以文爲詩,雅道大壞,由杜老起之也。”我們再來看看鄭善夫、王慎中的批語:

鄭善夫批語王慎中批語《秋日夔府詠懷奉寄鄭監李賓客一百韻》長篇沉着頓挫,指事陳情,有根節、有骨格,此老杜獨擅之能,唐人皆出其下。然詩亦不以此爲貴,但可以爲難而已。宋人往往學之,遂以詩當文,濫觴不已,詠道大壞,由老杜啟之也。漫發凡於此云。“春草何曾歇,寒花亦可憐。”無要緊處,見情景。沉着頓挫,指事陳情,有根節骨格,唐人皆出其下。然詩不以此貴,但可以爲難矣(矣,《手批本》卷一四作“而已”)。

胡震亨和焦竑所引大致相同,王慎中評語雖較爲簡略,但大意尚存。因此,我們認爲,時代較早的焦竑和治學較爲嚴謹的胡震亨的説法比較可信。

據以上的種種分析和推斷,我們認爲:盧坤五家評本《杜工部集》所收“王慎中”批語的真正作者當是鄭善夫,其著作權在明萬曆年間已經被世人張冠李戴,混淆不清,以致後世學人不辨是非,錯上加錯,沿襲至今。今特爲指出,以還鄭善夫的著作權。