老曹,你用的是哪把尺子?

2017-03-11刘猛

刘 猛

老曹,你用的是哪把尺子?

刘 猛

阅读如行旅,常有意想不到的风景。其中,有些风景说是“艳遇”,亦不为过。

几篇相关文章,放到一起,阅读的次序不同,往往心智加工的结果就不一样。盖因人难免先入为主,先读到的东西容易把你带偏了——这里要说的其实是三篇文章:老曹的《我看郜元宝眼里的“杰作”》、汪曾祺的《星期天》及郜元宝的《一篇被忽视的杰作——谈汪曾祺的〈星期天〉》。

照一般常理,先读汪文,再读郜文,后读曹文,才是比较恰当的,合乎文章产生的先后顺序。可是,我的阅读我做主,这次我是先抓到什么就读什么。因为,近年追读《文学自由谈》上老曹的文章有些上瘾,于是乎先读了曹文,又读了汪文,最后读了郜文。一路读下来,快哉大半天,兴头是奇了怪地越来越高。

读曹文,感觉是老先生开学堂,讲得洋洋洒洒,有理有据,头头是道,不时现身说法,亦能体谅他人(批评对象)。

读汪文,一下子进入了老作家摆下的龙门阵,故事曲折,语言明快,篇幅不长,读了却让人有余音不绝、欲罢不能之感。

读郜文,视野宏阔,议论精辟,真有学者气派,建构了清晰的文学坐标,横轴是普遍性的文学语言与章法结构,竖轴是上海特有的地方风情与人物心态。立了如此坐标,汪文从被忽视的存在升格为应重视的杰作,真乃是应有之义,读后感觉毋庸再多的言语。

郜文说汪文是“杰作”,为何老曹却偏偏不这么看?我粗浅阅读过三篇文章后,这仍是一个盘旋脑际挥之不去的问题。要释困惑,只有重读。再读曹文,发现味道变了,完全变了。新的感受是曹文的认证很乏力,破绽有几多。怎么会这样?冷静细想一番,我发现这是曹文衡量“杰作”同时用了三把不同的尺子所致。这三把尺子是:“群众的眼睛”,“作家的语言”,“评者的私爱”。

先来说第一把尺子——“群众的眼睛”。

这应当说是比较外在的标准。用老曹文章中的话说,就是“作者一定要相信读者永远比自己聪明”。《星期天》于1983年10月在《上海文学》杂志上首发,然后又收进1985年8月出版的汪氏小说集《晚饭花集》。老曹以为,当时“汪曾祺如日中天,声震寰宇,一股‘汪曾祺热’已经席卷全国”,“正常情况下,一位一直被读者和评论家高度关注,一致看好的著名作家,怎么会有‘杰作’被忽视?”老曹的看法,似乎也合乎一般常理。但我记得,汪曾祺自己曾说过,小说得有人读进去,才算是创作的最终完成。换句话说,一位作家的创造性与超越性,对读者(包括评论家)的关注与阅读水平也是有相应要求的。不过,究竟怎么个要求法,这个问题一时恐怕也是“蛮难讲的”。

当然,一般读者发现杰作的能力肯定不如专业读者或评论家。老曹也是这样想的。他举例说,“百年百种优秀中国文学图书”的“复评委员会”和“终评委员会”成员都是“中国文坛最优秀的评论家”,但《星期天》就是没有被这帮“权威”们选入《汪曾祺短篇小说选》中!

老曹啊,老曹!选与不选,这其实常常也是一个问题呐。中国古代历史上,皇帝选妃往往交由大臣们去办,都三宫六院七十二妃了,不是仍然有皇帝喜欢溜出宫去,与民间的青楼女子“暗通款曲”吗?文学的选本,亦可作如是观。如果嫌这个比喻庸俗无聊,太过遥远,那么就说一个亲近而又现实的例子吧。您不是一直推崇韩石山吗?谢冕曾一个人在不到两个月的时间里,先后主编了两套内容多有重复的“中国文学经典”,韩先生翻看后,发现问题多多,于是跟谢先生“急”,公开质疑“谢冕:叫人怎么敢信你”。谢先生却一直保持“不看不回应”的姿态,倒是几个非常尊师的门生即刻赶过来“挺”师“灭”韩,一起撸起袖子对老韩大声嚷嚷——“你以为你是谁”!这件事在当时文坛的动静肯定不能算小,难道老曹您没听说过?反正,那时的一个北大权威是这样,而面对一群“权威”——“初终评委员会”,难道您真“敢信”他们能“将20世纪中国最好的文学作品一网打尽”?我想,也不至于吧。

再来说曹文中运用的第二把尺子——“作家的语言”。

对文学作品来说,杰作不杰作,根本上还得看语言。汪曾祺自己也说过,“写小说就是写语言”。与曹文同期的《文学自由谈》上,还有两篇文章是说语言之重要的:一是龙冬的《文学的未来就是“写语言”》,一是陈九的《语言在语言之上》。

运用语言这一把尺子,老曹一开始就指出了郜文“有把青春痘说成美人痣的嫌疑”,并着力分析汪文中一段描写沈裕藻的文字,说它至少有“有两个非常明显的缺点和两个可以讨论的地方”。果真如此吗?说真的,本人初读曹文时感觉他说的道理似乎也能成立,可在接着读汪文时,却神不知鬼不觉地将老曹指出的“明显缺点”和“可以讨论的地方”给忘光了,等回过头再来读曹文时,才发现其认证存在一个非常明显的缺点——非文学性的思维认证;说得更完整一点,就是企图用追求事实的科学性语言,来否定捕捉形象的文学性语言。

瞧瞧老曹的两个反问:“我”何以断定沈裕藻“一辈子不吃任何蔬菜”?难道经常吃煎带鱼就能吃成金鱼眼睛了?如果是一个“理工男”提出上述疑问,或情有可原,可这是后面又反过来夸赞汪文高超的语言艺术性的老曹啊!那么,即便基于科学性的逻辑,老曹这番反问的道理能成立吗?很遗憾,不能成立。对沈裕藻的晚饭,“我”其实可以知道他吃什么——难道不可以打听一下吗?基于常识,说一个人“一辈子不吃任何蔬菜”只能是一种比较夸张的说法,而夸张正是文学表达常用的一种修辞手法。至于“金鱼眼睛”,跟前面的叙述其实也是有逻辑关系的。估计老曹不会绘画,当然,我也不会,但我知道画家画人常常是先画轮廓后画眼睛,眼睛一活,整个人物就全活了。所以郜文说这是“点睛之妙”肯定不是违心的吹牛,而是他深知好的文学语言常常是能给人带来直接而生动、有画面感的语言。

至于曹文说到的“两个可以讨论的地方”,也可进一步讨论一下:

其一,曹文认为,“两个括号做补充说明,影响了读者的阅读快感”。作为读者,我读汪文这部分时,真的没有感觉阅读快感受到影响。补充的文字放在括号里,而不是用加注释的方法放在页面下端或其他地方,这样做其实最不容易打断阅读节奏,要说“板滞”更是无从谈起。

其二,曹文认为,“他的每天的中午饭……”一句话中的“的”字多了三个,删掉后,文句就“更加干净流畅上口”了。我以为,这是老曹想当然了。其实,中文“的”的运用固然受汉语欧化的较大影响,不过,好的中文表达总是藏着一个秘密,这就是语言内在的节奏。前面提到的陈九的文章,虽然多少有那么一点“王婆卖瓜”之嫌,但其中“中文的节奏,平仄的规律,是中文独特的优势”这一条,却是颠扑不破的真理。我也曾读过汪老的不少文字,总的来说,他短句用的多,长句用的少,如《星期天》中这一长句的运用,一句话还加了两个括号补充,用了四个“的”,这样的长句确实比较少见。但作为读者,你在不得不“慢读”的过程中,是不是更加能感受到沈裕藻在吃的方面特别的讲究?而要伺候这样的“主子”,让他能“流畅上口”得有多难啊!所以,借用木心“《红楼梦》中的诗词像水草”这一说法,汪文的长句你也得放在水里(小说中)才好看,而不能把它挑出来脱水,再烘干。那就不是文学语言了,没生命了。

当然,曹文还在后面指出汪文中“一男一女,在房间里做点什么勾当,隔壁可以听得清清楚楚”这一句中的“勾当”一词显得多余,有违文学的“含蓄之美”。老曹也太过追求含蓄了。要知道,“勾当”一词一般专指男女之间的“那种事”,而“那种事”之外的其他事,隔壁人听了也算不得犯了多大的禁忌,所以,我真忍不住要提醒老曹:哪怕您是校勘典籍的朝官,最好也不要做出将此处“勾当”去掉的“勾当”。

令人纳闷的是,老曹前面“杀鸡用牛刀”般地指出汪文中一段话的语言有问题,后面却又禁不住为汪文中的另一段话(即开篇不久后,紧接着的“自报家门”式的人物出场)表现出来的“深厚的古典文学功底和语言天赋”赞叹不已,甚至说:“这种静态人物出场方式,对作者的语言要求极高……汪曾祺可以这样写,换个人能吗?”我第二遍读到老曹这段文字时,真不知是笑好,还是哭好。这不是老曹打自己反嘴吗?汪曾祺同一篇小说的两段话,语言运用水平的差异在老曹的眼里“差距怎么就那么大呢”?认为《星期天》是杰作的郜元宝,难道真没想到认为它不是杰作的老曹所想的这一点?再说,老曹都把汪老的语言功夫说到顶了,甚至“超过”郜文所想,就凭这一点,它怎么也算是杰作了吧?

最后,再来说说曹文的第三把尺子——“评者的私爱”。

郜文说,汪曾祺的《星期天》“真正具有40年代末浓郁的上海都市气息”,是“对没有‘现代’生活经验却偏要写‘上海往事’的年轻一辈上海作家进行一种善意的启蒙和警示”。老曹的观点却几乎与此完全相反,他以为,“汪曾祺在上海住的时间还是太短,他对上海女人恐怕还没有吃透”,并且郜的这番话“不仅有错误,还有失厚道”——失厚道是郜对那些上海作家“宣判了文学上的死刑”,而错误则在于,郜的“理论”可以推导出“没有其他时代的生活经验永远不能写那个时代”这一结论。

汪曾祺对上海女人到底有没有“吃透”,这个问题对我们这些外人(非“外地人”)来说,恐怕也是“蛮难讲的”。不过,老曹对郜的“这番话”很明显没有“吃透”。郜文并没有宣判谁死刑,也推导不出老曹总结的那个结论。一方面,郜文强调的“‘现代’生活经验”,说具体点应当是都市的、快节奏的、工业化的、个体的、契约的、多元的,与其相对应的是乡村的、慢节奏的、农业化的、群体的、习俗的、单一的。因此,它与老曹所推导的“当代”的“生活经验”,并不构成历时的延伸关系。另一方面,所谓“生活经验”也不完全等同于老曹后面举例认证的“生活经历”。经历偏客观,较外在,经验则偏主观,较内在。经历相同的两个人,经验可能会相异甚大。经历都是“一手”的,没有“二手”的,而经验却是“一手”与“二手”纠缠在一起的,有时甚至难分彼此。人的记忆或想象若是被“暖风”一“熏”,都难免会“直把杭州作汴州”。可以这么说,那时的上海之为上海,因为它是“乡土中国”(费孝通语)的一块“精神飞地”,是全球语境下东方神秘的“欲望魔都”。对于这样的上海,没有丰富的“‘现代’生活经验”,谁能写得出?反过来,写出了,谁又能读得懂?所以,郜文对汪文这方面所做的肯定性评价是相当准确而到位的。

老曹对学院派文章提出的一些概念显然有些隔,但凭他的聪明与敏锐,他知道郜元宝对汪文的高度评价,肯定有两者独特的经验彼此勾连或相通的地方。老曹说:“《星期天》是写上海生活,郜元宝在上海生活了30多年,偏爱《星期天》”,这只能算是“萝卜青菜各有所爱”式的“一己私爱”而已。

一篇有学术价值的评论绝不会止于私爱的。私爱之说,其实也是郜文开头毫不隐讳、公然宣称的。一个时代有一个时代的文学,“此一时也,彼一时也”,即便一时公认的杰作,仍需时间的不断淘洗。人皆有私爱,如果郜元宝的私爱与老曹的一样,老曹也就不说什么了。因为不一样,老曹就将他人的“私”字当成“一闪念”给“狠斗”了起来,并用王朔借鲁迅说大师的话来“给自己壮胆”。

我这样说,不是企想像老曹与王宗仁那样与老曹来一次 “交锋”,也不是企想像老曹劝毕飞宇那样劝老曹“你实在不应该这样做”,而是因为我也找到了一份“私爱”。老曹说,“汪曾祺的《星期天》,老曹32年前就看过,印象较深,写中学教师生活,老曹的同类人,自然多看几眼”,这几句话让我心有戚戚焉。本人也曾在中学任教有年,也特别想看看别人是如何写中学教师的,与您老曹相比,我真是非常惭愧自己是在32年后才读到《星期天》这样“随便之中,自有法度”(郜元宝语)的好作品,一时感到惊为天人,喜欢莫名。《星期天》中有个“史地教员史先生”,他算是小说中的一个小角色了,“首饰店出身”,“他的脸有一点像一张拉长了的猴子的脸”,但“他有一桩艳遇”。后来史先生一谈起这件事,就说:“毕生难忘!”史先生的这四个字,其实也是我对这次阅读之旅特别想说的话。

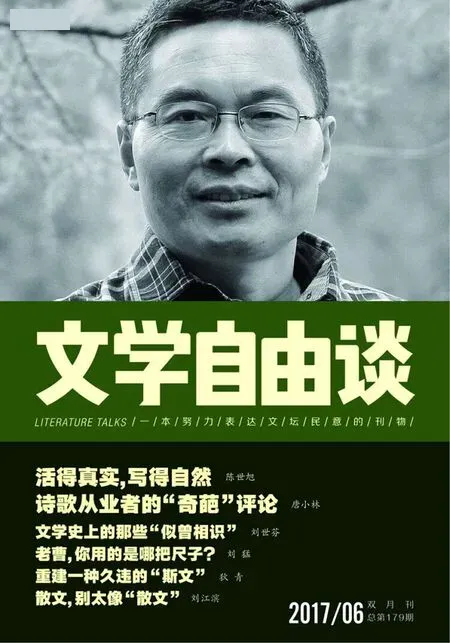

封面人物自述

刘猛,学教育出身,评文学为乐。曾以做中学校长为理想,被班主任笑评“不猛”。毕业后,于中学任教,厌照本宣科,倡交流互动,被校长“赞”为“较适合米国国情”。一狐朋劝去大学找碗饭吃,遂回炉读硕博,下岗再就业,做了大学教师。为文日久,写论文小有影响。偶遇同好,常在报上姓名后引来一声惊叹,你原来是军旅作家啊?我连说不是,同名而已,但人家还是不信。上京城开会,有异地漂亮美眉从背后温柔一唤:刘猛就是你吧?霎时我血潮上涌,感到成名在即;过后却发现迹象全无。素喜有体温的感性文字,渴望被其勾引;有狗友酒后损我:你呀,简直就是一个文学偷窥者。信然。