聚焦概念本质,增强作图实效

——基于“三角形的高”的教学研究

2017-03-11重庆綦江区三江中学雍思贤

☉重庆綦江区三江中学 雍思贤

聚焦概念本质,增强作图实效

——基于“三角形的高”的教学研究

☉重庆綦江区三江中学 雍思贤

医生的功夫在临床,教师的功夫在课堂.课堂是教育教学的主阵地,是课改的出发点.要想增强课堂教学的有效性,首先得深入课堂,对典型教学案例进行调查研究,从而悟出行之有效的教学良策.

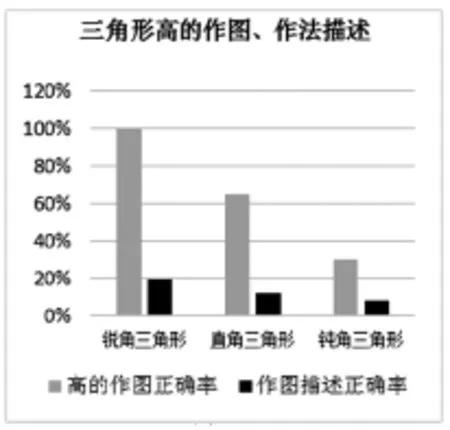

一、分析现状,确立主题

学生尽管在小学阶段学过三角形高的概念与画法,但到初中再次学习人教版第11章“三角形的高、中线与角平分线”一课时,对三角形高的作图仍旧掌握不好.教学本课前,我随机抽取了100名八年级学生,对其学习基础进行调查,发现学生在画钝角三角形的高时很容易出错(如图1).

图1

如何增强“三角形的高”的作图实效呢?由教科室主任牵头的研究小组决定对本课题开展研究.

二、描述案例,剖析错因

(一)深入课堂,了解情况.

研究小组首先来到初二(1)班对“三角形的高”的教学进行随堂诊断.

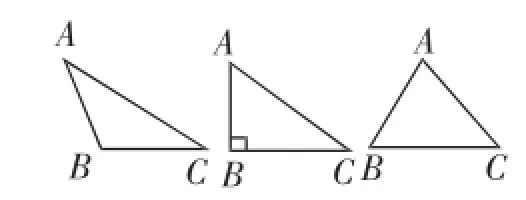

师:在小学我们学过了三角形的高,什么是三角形的高呢?如图2,从△ABC的顶点A向它所对的边BC所在直线画垂线,垂足为D,所得线段AD叫作△ABC的边BC上的高.

图2

图3

师:刚才我们画出了BC边上的高,让我们一起来画AB、AC边上的高.

师:刚才所画的三条高有什么特点呢?

生:三条高交于一点.

师:这个交点的位置在哪里?

生:三角形内部.

师:类比锐角三角形,你能画出直角三角形和钝角三角形的三条高吗?

师生活动:师生共同作图,并观察三条高的相交情况.

图4

教学结束后,研究小组当堂对全班50名学生进行检测:请画出如图3所示的△ABC中AB边上的高CD,调查结果如图4所示.

纵观图1和图4,学生对“三角形的高”的作图能力并未得到明显提升.

(二)反思教学,初探原因.

课后评课时,执教老师疑虑重重:为什么教学效率如此低下?研究小组的老师认为:教师与学生一同作图,起到了很好的示范作用;但本案未能充分体现新课程理念,原因如下:

1.教学设计粗糙.

本案只观察了三角形三条高的相交情况,并未指出三条高的具体位置.这样的设计过于简单,缺乏启发性,不能很好地培养学生的思维.

2.教学方法机械.

课堂上,教师基本上在单向传输,学生在机械模仿,缺乏良好的师生互动和生生交流环节,这样的教学无法体现学生的主体地位.

为此,教科室主任介绍了教学设计多样化的新方法和新要求,并组织大家学习了教学方法的新思路和新走向.

图5

(三)分析错题,再探原因.

参考了研究小组的意见,初二(1)班的数学老师优化了教学设计,改进了教学方法,用修订后的教学方案在初二(2)班再次实践.本节课学生表现积极,课堂气氛异常活跃,效果如何呢?调查题目为:先作图3所示的△ABC中AB边上的高CD,再写出作图过程.由图5可知:学生对钝角三角形高的作图水平依旧不高,对三类三角形高的作法描述正确率也很低.研究小组对问卷进行详细分析,从中筛选出典型错误,如图6、图7所示.

图6

图7

由图6可知:学生有作AB边垂线的意识,但不能按要求画出垂线段;由图7知:学生不知道过哪个顶点作哪条边上的垂线段.

什么原因造成学生作图能力如此低下呢?显然是不重视概念的教学.比如,教学三角形的高的概念时,教师拘泥于教材(人教版八年级上册第4页),借助学生早已熟悉的“锐角三角形”(如图2)这个模型来引入概念,没有让学生用自己的语言归纳概念,没有让学生充分挖掘概念的本质属性,也不重视对概念的巩固和深化过程的教学.

三、针对问题,提供策略

(一)加强铺垫,夯实基础.

三角形的高涵盖了垂线的概念和垂线的基本作法,教学中必须从这两方面进行铺垫.

1.深入理解垂线的概念.

两条直线相交,如果有一个角是直角,则这两条直线互相垂直.两线垂直包含六种情形:两条直线垂直、两条线段垂直、两条射线垂直、线段与射线垂直、线段与直线垂直、射线与直线垂直,即都指它们所在直线互相垂直.因此,画一条线段或射线的垂线,就是画它们所在直线的垂线.

2.熟练掌握垂线的画法.

如何过一点作已知直线的垂线呢?用尺规作图法画图速度慢,只需用直角三角板即可.画垂线段的要领是:一“靠”(用直角三角板的一条直角边去靠住已知直线,使二者恰好重合),二“推”(移动三角板,使三角板的另一条直角边与已知点重合),三“画”(连接已知点与直角顶点,即可得到垂线段).

为使学生能熟练地画垂线,可以设计相应的练习:如图8,过点P画线段AB或射线AB的垂线.教师可进一步追问:“这样的垂线有几条?为什么?”这样,学生在作垂线的同时还能充分感悟垂线的性质:在同一平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直.

图8

(二)利用微课,讲解概念.

集“短”“小”“精”“悍”于一身的微课,既能查漏补缺又能强化巩固知识,是传统课堂学习的重要补充和拓展资源.为了使学生能正确理解三角形的高的概念,可辅以微课进行教学,其脚本可以表述为:从三角形一个顶点向它的对边作一条垂线,三角形顶点和垂足之间的线段称为三角形这条边上的高.由定义知:三角形的高是一条线段,就是从三角形的一个顶点向它对边所作的垂线段.过哪一个点作哪条已知直线的垂线段呢?一个三角形有三条高,如在△ABC中,有AB边上的高,AC边上的高,BC边上的高.当作△ABC的AB边上的高时,A、B已经是△ABC的两个顶点,则过第三个顶点C(AB边所对角的顶点)作AB边的垂线段;当作AC边上的高时,则过AC边所对角的顶点B作AC边的垂线段;若作BC边上的高,则过BC边所对角的顶点A作BC边的垂线段.总之,过一个顶点作余下两个顶点所在边的垂线段即可得到三角形的高.

(三)注重变式,巩固概念.

1.变式教学的重要性.

变式教学是指教师有目的、有计划地合理转化命题,通过更换命题中的非本质特征,变换问题的条件与结论,或者转换问题的内容与形式的方法,引导学生掌握数学对象的本质属性,并在变化中内化数学知识且发现数学规律.数学概念是客观现实中的数量关系和空间形式的本质属性在人脑中的反映.数学变式教学有利于学生抓住数学概念的本质属性,有利于学生更好地理解概念的内涵和外延.

2.变式教学的设计.

(1)新课引例特殊化.

众所周知,人们对客观事物的反映容易受其原有知识结构的影响.学生第一次学习三角形的高的相关概念时,教材都从常规的“锐角三角形”开始研究.如此教学,学生往往会形成“所有三角形的高都在三角形的内部”的思维定式.因此,教学中可以打破常规,先用钝角三角形来引入“三角形的高”的学习.如此教学,更容易让学生理解三角形高的概念,从而根据概念正确作图.

(2)练习设计多样化.

①分类练习,感知概念.

为了帮助学生突破三角形的高都在三角形内部的思维定式,采取依次作钝角三角形、直角三角形和锐角三角形的高的办法来引入高的概念.如图9,请作出△ABC中BC边上的高AD.

图9

图10

②重点练习,强化概念.

如图10,在△ABC中,∠A>90°,请作出△ABC的三条高AD、BE、CF,并观察三条高所在的位置.

③反例练习,辨析概念.

如图11,BD是△ABC的高吗?为什么?

图11

图12

④综合练习,深化概念.

如图12,在△ABC中,BD⊥AB于点B,BE⊥AC于点E.请画出钝角△BCD的高,再想一想:BD是△ABC的高吗?BE是哪个三角形的高?

由美国心理学家桑代克的“试误说”理论可知:学习是不断尝试错误并不断改正错误的过程.因此,教学中恰当使用正例的同时,可以提供适当的反例,让学生在“尝试与错误”中不断改进,从而达到巩固概念和深化概念的目的.

(四)运用几何画板,升华概念.

在计算机上用几何画板软件任意画出一个三角形(先画锐角三角形),画出它的三条高,请仔细观察这个锐角三角形的三条高的数量、位置及交点情况,你有什么发现?然后随意改变三角形的形状(变成直角三角形或钝角三角形),看看这个规律是否改变,并完成表1的填写.

表1

找准对策后,初二(1)班的数学老师来到初二(3)班再次“演练”,其教学效果相当不错:全班50人中有49人能够按要求画垂线,正确率达到了98%.

由此可见,要想增强数学作图的实效性,首先得认真研读数学教材,透彻理解相关的数学概念,加强学科本体性知识的教学.

1.张秋南.数学概念的教学实践[J].师道·教研,2014(4).

2.郝世波.变式教学在高中数学教学中的应用[J].中学数学教学参考(上),2015(Z3).