上古后期支、脂、之三部关系方言地理类型研究

2017-03-09边田钢黄笑山

边田钢 黄笑山

(1.浙江财经大学 人文与传播学院, 浙江 杭州 310018; 2.浙江大学 汉语史研究中心, 浙江 杭州 310028)

“支、脂、之三分说”为清代古音研究的重要成果。段玉裁、王念孙、江有诰、牟应震分别独立地发现了这一事实[1]149,是上古音研究中殊途同归的佳话。此说还经受住了戴震等学者的严格审核,最后才“断从此说为确论”[2]68。支、脂、之三分符合《诗经》押韵实际,也为西周金文谐声①、通假、押韵和《说文》读若等不同材料所证实[1]157,实乃不刊之论。

语言随着时空变迁而发展,支、脂、之三部也因时空转变而出现合并的趋势,前辈学者于此多有讨论,如黄绮根据文献中三部相通例证来反对三分说[3]。黄氏所举的可靠例证②皆为方言现象,均能从具体方言内部条件音变角度予以合理解释。不过,研究支、脂、之三部关系应在充分掌握材料的基础上,探究三部合并所反映的方言创新音变及其语音机制。从材料看,尽管这三部一直到东汉《说文》读若中仍然各自独立,但其合并趋势早在春秋、战国时期便已呈现,且各地合并路径并不相同,方言地域特色显著。

一、 研究材料与研究方法

(一) 研究材料: 传世、出土文献“二重证据”

上古汉语后期包括春秋、战国和秦汉(公元前770—公元219年),是汉语从上古向中古发展的关键时期*分期参考周祖谟(1979)《汉语发展的历史》的划分,见《周祖谟语言学论文集》,(北京)商务印书馆2007年版,第3-18页。上古后期社会动荡、民族融合,语言急剧变化,方音差异明显。与此同时,部分中古语音特色在上古后期方音中初露端倪,为中古方音和《切韵》音系的形成埋下伏笔。。这一时期研究的已知方言中,秦晋、齐鲁、荆楚三地差异最为明显,而且传世、出土文献“二重证据”中可供我们断代、分区研究的押韵、通假、异文、声训、读若以及古文字构形等材料极为丰富,可相互验证。

本文同时注意材料的时空差异,各区域内部文献如呈现时代差异性,则进行断代梳理;若不同时代状况基本一致,则不强作分别;若后期方言特色已在上古早期材料中显现,则亦将早期文献列入参考。具体研究材料如下:

秦晋方言:出土文献为睡虎地秦简、侯马盟书;传世文献为《史记》《汉书》异文、《白虎通》声训、《说文》读若,以及秦晋方言区的诗人用韵,以在西周金文、《诗经》的《大雅》《小雅》《秦风》用韵中呈现秦晋方音特色苗头的早期材料作为参考。

齐鲁方言:出土文献为银雀山汉简、汉碑;传世文献为《春秋》“三传”异文、《诗经》之《毛诗》《齐诗》《鲁诗》异文、郑玄“三礼”注、《释名》声训,以及《荀子》《孟子》《墨子》《管子》《晏子》中的通假、异文*《晏子春秋》有传世本和银雀山汉简本,两相比较颇多异文。资料。

荆楚方言:出土文献为郭店简、上博简、清华简等战国楚简,以及马王堆汉墓简牍、帛书,此外,曾国青铜器也列入考察范围;传世文献为《老子》《庄子》《淮南子》中的押韵、通假、异文*《春秋》“三传”异文引自赵坦《春秋异文笺》,见阮元编《皇清经解》第7册,(济南)齐鲁书社2016年版,第461-503页。《诗经》“三家诗”异文引自陈乔枞《诗经四家异文考》,见《续修四库全书》经部第75册,(上海)上海古籍出版社2002年版,第463-680页;王先谦《诗三家义集疏》,中华书局1987年版。郑玄“三礼”注以虞万里《三礼汉读、异文及其古音系统》一文为资料索引并核对原文,见《榆枋斋学术论集》,(南京)江苏古籍出版社1997年版,第105-213页;“三礼”原文及注引自阮元校刻《十三经注疏》,(北京)中华书局2009年版。《释名》声训引自王先谦《释名疏证补》,(北京)中华书局2008年版。《白虎通》声训引自陈立《白虎通义疏证》,(北京)中华书局1994年版。《说文》读若引自叶德辉《说文读若字考》,见叶启倬辑《郋园先生全书》第8-10册,(长沙)中国古书刊印社1935年版;具体条目核对了《说文解字》“大徐本”,(北京)中华书局2015年版。古书通假、异文条目引自高亨《古字通假会典》,(济南)齐鲁书社1989年版;张儒《古汉字通用声素研究》,(太原)山西古籍出版社2002年版。《诗经》《楚辞》韵谱引自王力《诗经韵读 楚辞韵读》,(北京)中国人民大学出版社2012年版。《淮南子》韵谱引自张双棣《〈淮南子〉用韵考》,(北京)商务印书馆2010年版。。

(二) 研究方法:地域特色比较法

方音特色是方言创新音变的结果,音变往往会在音类关系(包括“通转”)上有所体现;反过来,也可借助音类通转观察音变。前人以此为突破口进行研究,取得了一定成绩。总结这些成果使我们意识到,过分倚重地域排他性的特殊通转可能会限制方音特色研究的广度;停留在各类通转材料的钩稽、汇总上,而未能深入探求其背后的音变实质,可能会限制方音特色研究的深度。因此,我们提出“地域特色比较法”*参见边田钢《上古方音声韵比较研究》,浙江大学2015年汉语言文字学博士学位论文,第20-22页。。该方法继续重视特殊音类通转的同时,更加注重普通音类通转的价值。普通音类通转虽不具有地域排他性,但在各地呈现时的语音条件、音变机制、音系背景、音系规则等均可不同,这不仅是方音特色的重要内容,而且更为深层、根本。

“地域特色比较法”根据具体音类通转是否具有排他性来区分特殊音类通转和普通音类通转。如果是具有地域排他性的特殊音类通转,则断定为方音特色,再借助通转的语音条件限制进一步解释背后的音变机制、音系规则等深层特色。如果是地域分布广泛的普通音类通转,则继续探究其在不同时空呈现时语音条件限制上的差异。语音条件差异本身就是方音或时代特色,以语音条件差异为突破口,可进一步探究深层的音变机制和音系规则之别。

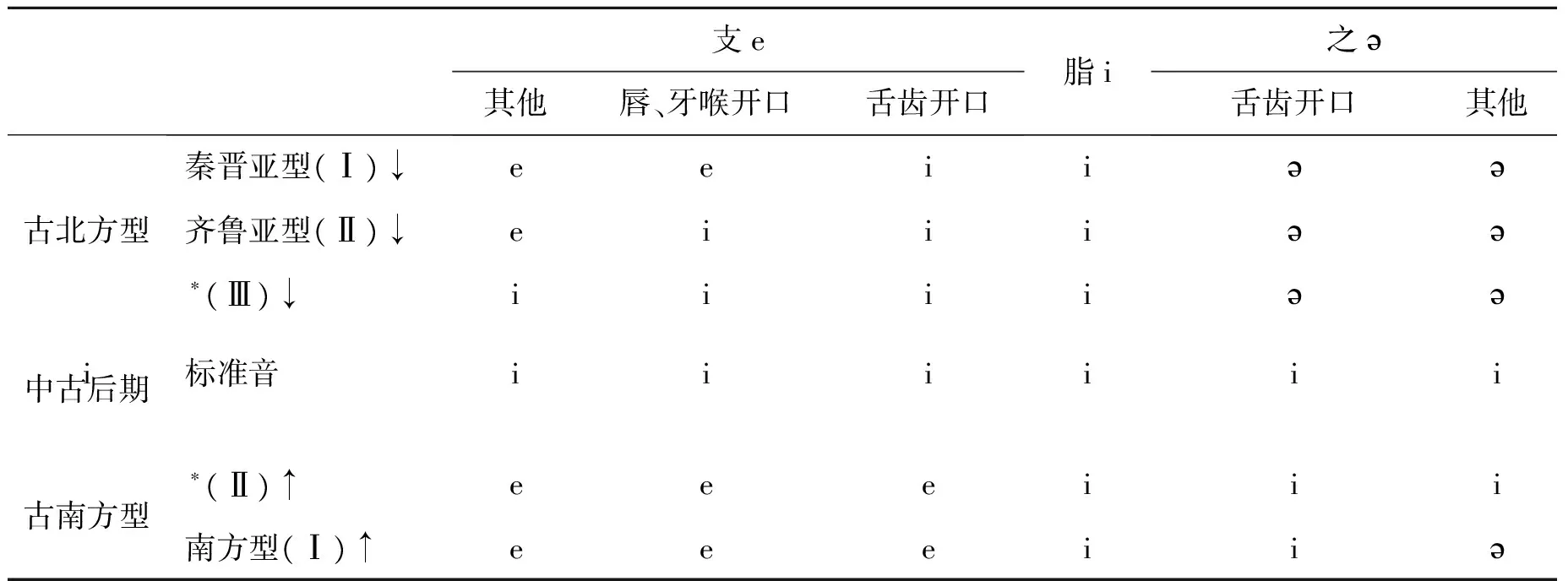

以此观察上古后期支、脂、之三部的关系,可以看出北方地区支、脂部关系密切,是为“北方型”;南方地区之、脂部关系密切,是为“南方型”。“北方型”按照支、脂相通的声母条件差异,又可分为“秦晋型”“齐鲁型”两个阶段式亚型。如表1所示。

表1 支、脂、之部分合和方言类型(限三、四等韵)

注: 表中箭头代表发展方向。标有*的阶段都是假设的,中古前期南、北方可能分别处在*Ⅱ、*Ⅲ阶段。

二、 北方型: 北方地区支、脂部相通

北方地区支、脂两部关系近,而与之部关系远,是为三部关系上的“北方型”(本文采取“考古派”做法,举阴声韵部一般包括相应入声韵部)。北方地区支、脂两部相通,全部限制在三、四等韵,虽有个别二等韵字,但也均有三、四等韵又读,因而不能算作例外。秦晋、齐鲁均属北方,但两地支、脂两部相通的条件存在差异:秦晋地区限制在开口舌齿音声母,是为“秦晋型”;齐鲁地区在开口条件下没有声母限制,是为“齐鲁型”。“秦晋型”“齐鲁型”是“北方型”的阶段式亚型,“齐鲁型”是“秦晋型”的发展。

(一) “秦晋型”及其形成机制

1.“秦晋型”的表现:支、脂部相通/开口舌齿音

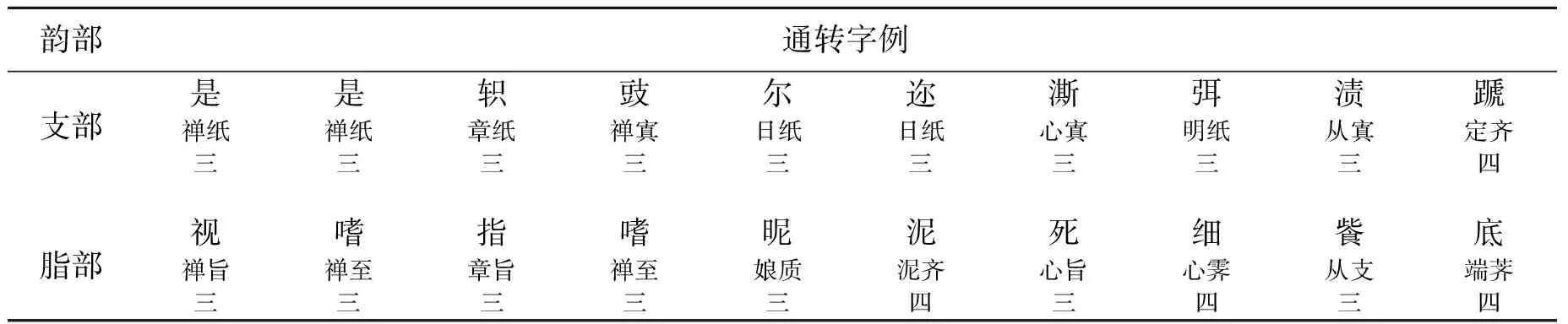

秦晋是上古中国政治、文化中心,也是雅言中心区域。支、脂合韵最早见于秦晋地区,此地域合韵特色从《雅》《颂》即已显现,到东汉韵文一脉相承,如表2所示。

押韵仅要求韵母相同或相近,可以反映韵部相通的关系,但可能因“广文路”相对宽松而不易呈现韵部相通的条件限制;异文、通假、读若、声训等资料要求声韵皆近,可以弥补韵文之不足。秦晋地区上古文献丰富,经史异文、通假、《说文》读若、《白虎通》声训等材料均可资以揭示支、脂部相通的声母条件限制。兹举12例说明。

表2 秦晋地区诗文用韵支、脂部合韵例

注: 支部标注为黑体。

(1)“致—知”。《礼记·乐记》“致礼乐之道”,“致”,《史记·乐书》作“知”。

(2)“疵—底”。《史记·高祖功臣侯者年表》“鲁侯毋疵”,“毋疵”,《汉书·高惠高后文功臣表》作“毋底”。

(3)“夂—黹”。《说文》:“夂,从后至也。象人两胫后有致之者。读若黹。”

(4)“抧—抵”。《说文》:“抧,开也。从手,只声。读若抵掌之抵。”

(5)“鼅—次”。《尔雅·释虫》:“次蟗,鼅鼄。”“次蟗”为“鼅鼄”之音变。

(6)“积—穧”。《诗·大雅·大田》:“此有不敛穧。”孔颖达疏:“定本、集注穧作积。”

(7)“骊—黎”。《书·禹贡》“厥土青黎”,“黎”,《史记·夏本纪》作“骊”。

(8)“檷—柅”。《易·媾》“系于金柅”,释文:“柅,《说文》作檷,子夏作鑈。”《说文》:“檷,络丝檷。从木,尔声。读若柅。”

(9)“祢—昵”。《书·高宗肜日》“典祀无丰于昵”,释文:“马(融)云:‘昵,考也,谓祢庙也。’”

(11)“鷉—鹈”。蔡邕《短人赋》:“雄荆鸡兮鹜鸊鹈。”“鸊鹈”即《说文》之“鸊鷉”。

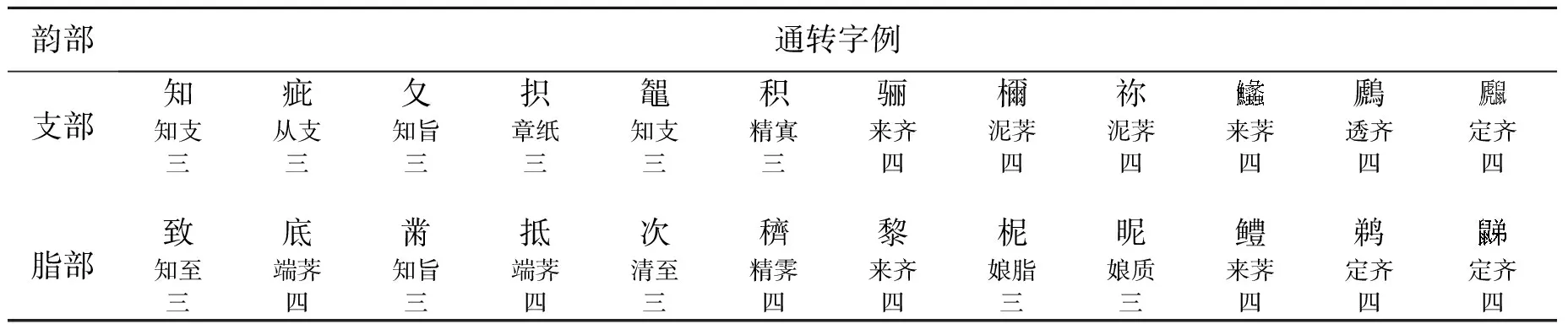

上举例证虽然在时代先后上略有参差,但所反映出的语音条件限制则完全一致。秦晋地区支、脂部相通,存在两条明显限制:三、四等韵相通,限制在开口舌齿音声母。参见表3。

2.“秦晋型”的平行现象:真、耕部相通/开口舌齿音

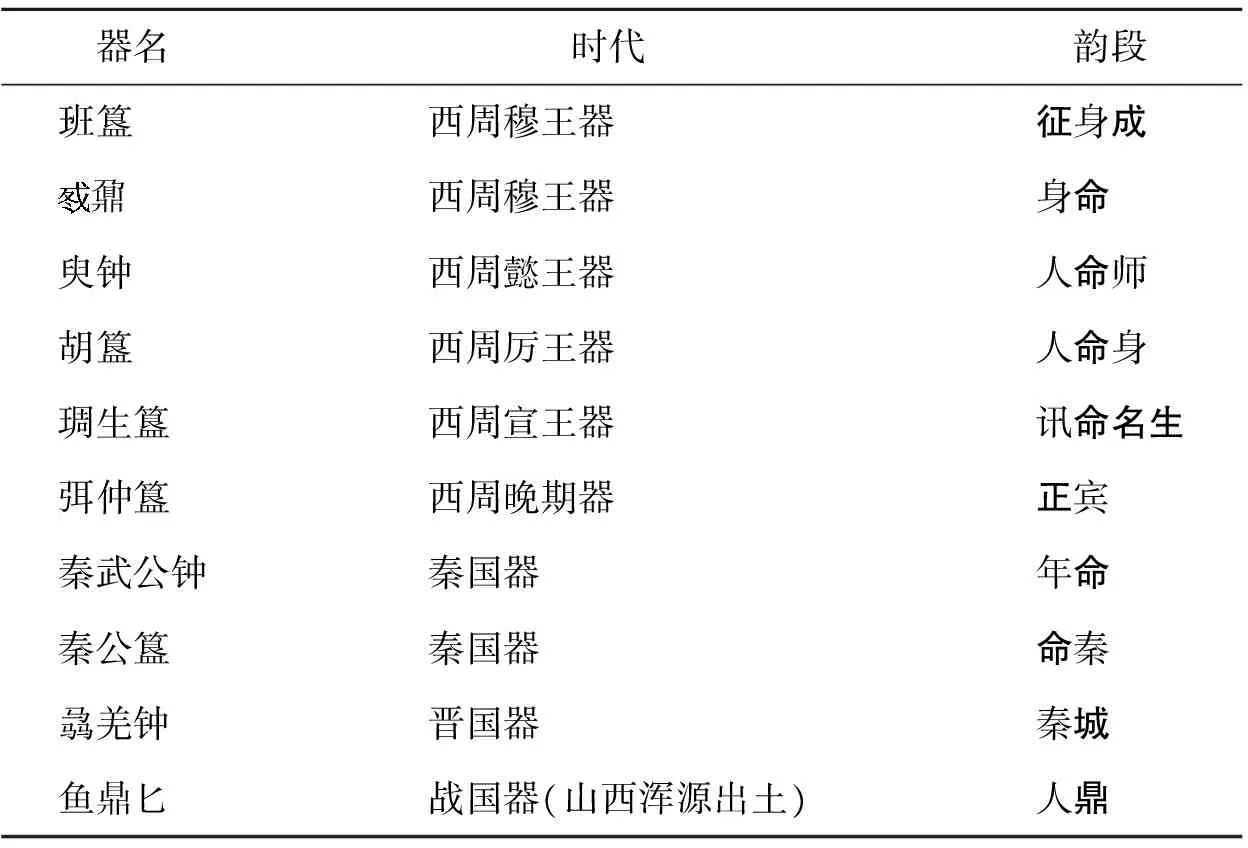

与脂、支部相通情况平行,秦晋地区的上古铜器铭文用韵呈现真、耕部合韵,且从西周到战国一脉相承[4],如表4所示。

表3 秦晋地区支、脂部相通/三、四等韵,开口舌齿音

注: 按标注例字所属《切韵》声韵及等第,如“知”下所标注“知支三”代表知母、三等支韵。本文同类表格例同此。

表4 上古北方铜器铭文耕、真部合韵例

注: 耕部字标注为黑体。

上古后期秦晋地区异文、通假、声训等材料显示真、耕部相通(偶有夹杂相应阴、入声韵部情形)的条件是清晰的,如:

(1)“清—亲”。《书·吕刑》“皇帝清问下民”,“清”,《三国志·魏志·钟繇传》引作“亲”。

(2)“倩—凄”。《史记·司马相如列传》“儵眒凄浰,靁动熛至”,“凄”,《汉书·司马相如传》作“倩”。

(3)“谥—引”。《白虎通·谥篇》:“谥之为言引也,引烈行之迹也。”

(6)“龄—粼”。睡虎地秦简《秦律·仓律》61:“隶臣欲以人丁粼者二人赎,许之。”“粼”读为“龄”。

(8)“停—奠”。《周礼·匠人》:“凡行奠水,磬折以参伍。”郑玄注引郑司农云:“奠,读为停。”

(9)“丁—颠”。段玉裁注《说文》“顶”字云:“古‘颠倒’,《乐府》或作‘丁倒’。”

总之,秦晋地区耕、真部相通的条件限制与支、脂部相通情形完全平行:三、四等韵相通,限制在开口舌齿音,如表5所示。此平行现象绝非偶然,相互印证了彼此的可靠性,所呈现的严格语音条件限制也为进一步音变解释提供了可能。

表5 秦晋地区耕、真部相通/三、四等韵,开口舌齿音

3.“秦晋型”的语音机制:支部*e>i/C[+acute]__

音类相混是音变的结果,而音变是有条件和方向的。上古后期秦晋地区支、脂部相通,是支部在舌齿音条件下混入脂部音变的表现。我们注意到,一部分上古支部字在春秋、战国时期转变出以脂部为声符的新构形,即支部构形在前,脂部构形在后,这似乎意味着由支部变向脂部。如:

此外就音变条件、原理来看,开口舌齿音声母具有[+acute]特征,能使后接元音朝着[-back,+high]方向演变。上古支部*e在锐音声母拉动下朝向脂部*i演变,与基本音变原理相符。此外,就后来的整个音变趋势看,同样是支部朝脂部演变,《切韵》之后支、脂韵合流就是此趋势的体现。“秦晋型”支、脂部在开口舌齿声母条件下相通的实质当为支部在锐音声母条件下的元音高化,其音变公式为:支部*e>i/C[+acute]__。

(二) “齐鲁型”及其形成机制

1.“齐鲁型”的表现:支、脂部相通/开口

“齐鲁型”支、脂部相通也存在两条语音限制,但与“秦晋型”不尽相同:三、四等韵相通,同于“秦晋型”;限制在开口,与“秦晋型”不同。

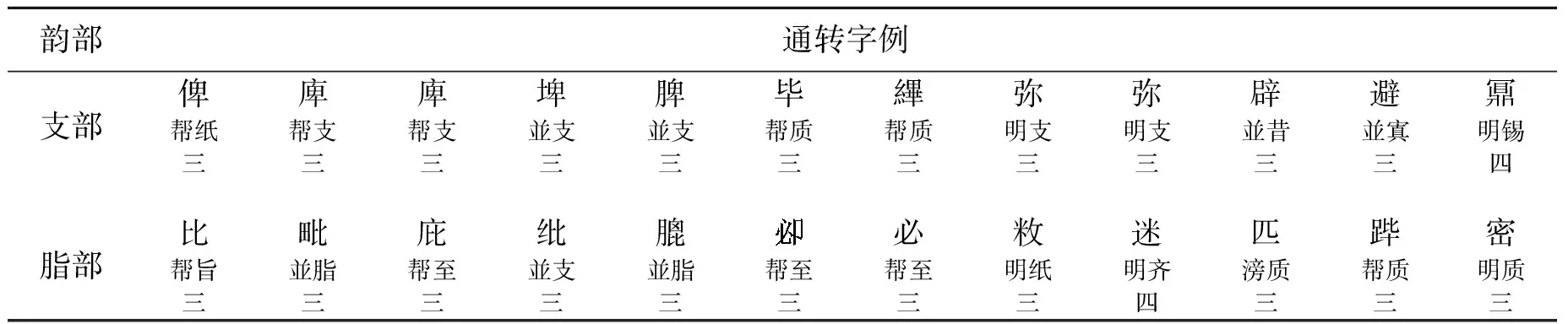

与“秦晋型”限制在开口舌齿音不同,“齐鲁型”的范围明显扩大。除开口舌齿音外,还有开口牙喉音和唇音。唇音声母虽无音位上的开合对立,但并非没有音值上的开合之别。我们认为唇音后接前元音相当于开口,后接后元音则相当于合口*参见边田钢《上古方音声韵比较研究》,浙江大学2015年汉语言文字学博士学位论文,第128页。。支部*e为上古前元音韵部,其唇音字当为开口。因此说“齐鲁型”支、脂相通虽无声母发音部位的限制,却都限制在开口。

第一,齐鲁支、脂部相通/开口舌齿音。

齐鲁地区支、脂两部在开口舌齿音条件下相通,如表6所示。如:

(1)“只—旨”。《毛诗·王风·君子阳阳》:“其乐只且。”“只”,《韩诗》*韩婴(生卒年不详),西汉燕(今属河北)人。燕、赵言《诗》皆本于韩婴。作“旨”。《毛诗·小雅·南山有台》:“乐只君子。”《左传·襄公二十四年》《左传·昭公十三年》、衡方碑*衡方碑,东汉建宁元年(168)九月立,碑原在山东汉上县,现藏于山东泰安岱庙。皆引作“乐旨君子”。

(2)“斯—师”。《左传·文公十一年》“获长狄缘师”,“师”,《史记·鲁周公世家》作“斯”。

(4)“示—指”。《礼记·仲尼燕居》:“治国其如指诸掌而已乎。”“指”,《中庸》作“示”。

(6)“溢—恤”。《诗·周颂·维天之命》“假以溢我”,“溢”,《左传·襄公二十七年》引作“恤”。

(7)“鬄—肆”。《周礼·小子》“羞杨肆”,郑玄《注》:“肆,读为鬄。”

(8)“瘠—疾”。《晏子·内篇谏》“疾者兼岁”,“疾”,银雀山汉墓简本作“瘠”。

(10)“丽—黎”。《左传·成公十七年》“公游于匠丽氏”,“丽”,《大戴礼记·保傅》作“黎”。《左传·僖公元年》:“公子友率师败莒师于郦。”“郦”,《公羊传》作“犁”,是为平行例证。(与丽—黎似无关,应单独作为一组词)

(11)“醍—醴”。《礼记·礼器》“醴酒之用”,“醴”,郑玄注《周礼·酒正》引作“醍”。

(12)“历—栗”。《周礼·栗氏》“栗氏为量”,郑玄注:“栗,古文或为历。”按,古文属于战国齐鲁文字,已成为古文字学界的共识[7-8]。

表6 齐鲁地区支、脂部相通/三、四等韵,开口舌齿音

支、脂部在开口舌齿声母条件下相通,在《释名》声训中有更为集中的体现,如表7所示。如:

(1)“是—视”。《释名·释言语》:“视,是也。察其是非也。”

(2)“是—嗜”。《释名·释言语》:“是,嗜也,人嗜乐之也。”

(3)“轵—指”。《释名·释车》:“轵,指也,如指而见于毂头也。”

(4)“豉—嗜”。《释名·释饮食》:“豉,嗜也……齐人谓豉声如嗜。”

(5)“尔—昵”。《释名·释典艺》:“尔,昵也;昵,近也。”

(6)“迩—泥”。《释名·释宫室》:“泥,迩也。迩,近也。以水沃土,使相黏近也。”

(7)“澌—死”。《释名·释丧制》:“死,澌也,就消澌也。”*此声训在北方地区流行范围较广,如《白虎通·崩薨》:“死之为言澌。”《说文·歺部》:“死,澌也。”

(8)“渍—飺”。《释名·释饮食》:“飺,渍也,烝燥屑,使相润渍。”

(9)“蹏—底”。《释名·释形体》:“蹏,底也,足底也。”

表7 《释名》声训支、脂部相通/三、四等韵,开口舌齿音

第二,齐鲁支、脂部相通/开口唇音。

齐鲁地区支、脂两部在唇音声母条件下相通,如表8所示。如:

(1)“俾—比”。《毛诗·大雅·皇矣》“克顺克比”,《齐诗》《鲁诗》*申培(约公元前219-前135),鲁(今山东曲阜)人,西汉今文诗学“鲁诗学”开创者。作“俾”。《毛诗·小雅·渐渐之石》“俾滂沱矣”,《鲁诗》作“比”。

(2)“庳—毗”。《毛诗·小雅·节南山》“天子是毗”,《荀子·宥坐》引作“天子是庳”。

(3)“裨—庇”。《国语·鲁语》:“周恭王能庇昭、穆之阙而为恭。”俞樾《群经平议》:“庇,当读为裨。”

(4)“埤—纰”。《礼记·玉藻》“缟冠素纰”,郑玄注:“纰,读如埤益之埤。”

(5)“脾—膍”。《仪礼·既夕礼》:“东方馔四豆:脾析、蜱醢、葵菹、臝醢。”郑玄注:“脾,读为鸡膍胵之膍。”

(7)“縪—必”。《周礼·冬官·考工记》“天子圭中必”,郑玄注:“必,读如鹿车縪之縪,谓以组约其中央为执之以备失队。”释文:“必,府结反,又如字。縪,府结反,又音毕。”

(8)“弥—敉”。《周礼·春官·小祝》“弥烖兵”,郑玄注:“弥,读曰敉。”

(9)“弥—迷”。《大戴礼记·保傅》:“迷子瑕不消而任事。”“迷子瑕”,《左传·定公六年》作“弥子瑕”。

(10)“辟—匹”。《释名·释亲属》:“匹,辟也,往相辟耦也。”

(11)“避—跸”。《周礼·大司寇》“使其属跸”,郑玄注:“故书跸作避。”

(12)“鼏—密”。《仪礼·士虞礼》“皆设扃鼏陈之”,郑玄注:“古文鼏作密。”

表8 齐鲁地区支、脂部相通/三、四等韵,唇音

第三,齐鲁支、脂部相通/开口牙喉音。

齐鲁地区支、脂两部在开口牙喉音条件下相通,如表9所示。如:

(1)“屐—榰”。《释名·释衣》:“屐,榰也。为两足榰以践泥也。”

(2)“庪—几”。《释名·释床帐》:“几,庪也。”

(3)“倪—诣”。《左传·昭公二十五年》:“夏叔诣会晋赵鞅、宋乐大心……于黄父。”“夏叔诣”,《公羊传》《谷梁传》作“夏叔倪”。

(4)“启—稽”。《礼记·檀弓上》“拜而后稽颡”“稽颡而后拜”,其中两“稽”字,王肃*王肃(195—256),三国曹魏东海郡郯县(今山东郯城)人。《孔子家语·曲礼子贡问》皆作“启”。

(5)“溪—稽”。《史记·孔子世家》“将欲以仲尼溪田封孔子”,“尼溪”,《晏子春秋·外篇》作“尔稽”。《晏子春秋·外篇》“欲封之以尔稽”,张纯一注:“尔稽,《墨子》作尼溪。”

(6)“麑—麛”。《论语·乡党》“素衣麑裘”,“麑”,《仪礼·聘礼》郑玄注引作“麛”。

表9 齐鲁地区支、脂部相通/三、四等韵,开口牙喉音

2.“齐鲁型”的语音机制:支部*e>i/C__

(三) “北方型”的后续发展:没有声母条件限制

(1)“嫢—癸”。《说文》:“嫢,媞也。从女规声。读若癸。”

(3)“纗—维”。《说文》:“纗,维纲,中绳。从纟,巂声。读若画,或读若维。”

(4)“奎—睽”。《庄子·徐无鬼》“奎蹄取隈”,释文:“奎,本亦作睽。”*1959年,安徽淮南市赵家孤堆战国古墓出土一件者旨於赐戈,铭文曰:“亥,亥(徐)□至子越王者旨於赐。”何琳仪读“亥”为“癸亥”,此说颇佳,然限于该戈铭文残泐,遽难论定此说当否,姑录此以备考。参见何琳仪《皖出二兵跋》,《文物研究》编辑部编《文物研究》第3辑,(合肥)黄山书社1998年版,第118-121页。

(5)“珪—癸”。北魏时期“珪”“癸”同音。为避北魏道武帝拓跋珪名讳,敦煌文书有改“癸”为“水”者,如敦煌文书S.613《西魏大统十三年计账文书》中“水亥”“水丑”,原本均当为“癸亥”“癸丑”,又《北魏太平真君十二年历日》“水未”“水丑”即“癸未”“癸丑”[10]。

表10 北方地区支、脂部相通/三、四等韵,合口牙喉音

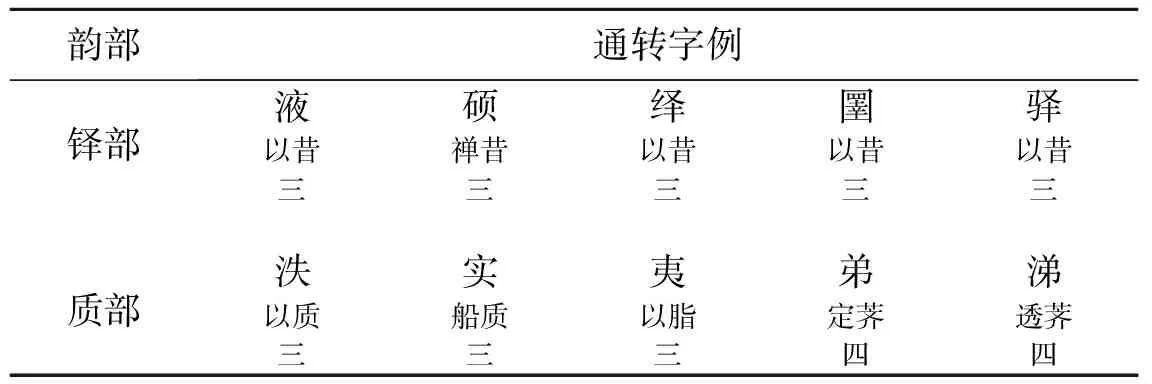

(四) “北方型”的连锁反应:部分铎部字变为锡部后,与质部相通

质(脂)部与铎部相隔甚远,按理难以相通,然而北方文献中却出现质(脂)、铎部相通例证。如:

(1)“液—泆”。《礼记·乐记》:“咏叹之,淫液之,何也?”“液”,《诗·小雅·宾之初筵》孔颖达疏引作“泆”。

(2)“硕—实”。《诗·唐风·椒聊》:“彼其之子,硕大且笃。”“硕”,唐《石经》作“实”。

(3)“绎—夷”。《左传·哀公三年》:“赵鞅杀士皋夷。”《左传·定公十三年》:“范皋夷无宠于范吉射。”“皋夷”,《史记·赵世家》作“皋绎”。

(4)“圛—弟”。《诗·齐风·载驱》:“鲁道有荡,齐子岂弟。”郑玄《笺》:“《古文尚书》‘弟’为‘圛’。”

(5)“驿—涕”。《书·洪范》:“择建立卜筮人,乃命卜筮,曰雨,曰霁,曰蒙,曰驿,曰克,曰贞,曰悔。”“驿”,《史记·宋微子世家》作“涕”。

上举质(脂)、铎部相通,限制在舌齿声母,其中所涉铎部字均属《切韵》昔韵字,如表11所示。铎部来源之昔韵字是上古铎部三等韵在锐音声母条件下变锡部的产物。这些昔韵字变为锡部之后,又加入到锡部变质部的音变。故北方地区质(脂)、铎部相通是铎部三等韵字在锐音声母条件下“铎部变锡部”与“锡部变质部”联动作用的结果。

表11 北方地区脂、质部与铎部相通

三、 南方型: 南方地区之、脂部相通

以楚地为代表的上古后期南方方言在支、脂、之三部关系上,呈现出与北方截然不同的格局。楚地脂、之两部密切相通,而鲜见两部与支部相通的情况,此为三部关系上的“南方型”。之、脂部合韵最早见于先秦楚地,后来扩散到两汉时期的江东、巴蜀。之、脂部合韵是具有南方特色的押韵形式,如表12所示。

表12 南方韵文之、脂部合韵例

注:之部字标注为加粗字体。

与此相反,支、脂部合韵则是一脉相承的北方特色。罗常培、周祖谟指出:“脂部跟支部相押,在西汉时期已经有这种例子,可是不多,到了东汉时期这种例子就特别多起来,这是一种新起的现象。如冯衍、杜笃、傅毅、班固、崔骃、王逸、刘梁、马融、李尤、徐麟、徐淑、胡广、王延寿、蔡邕这些家的作品里都有脂、支通押的例子。”[11]59我们注意到,这些诗人基本都是北方人,只有王逸生于楚地,宦游南北,因而其诗文中既有北方型的支、脂合韵,又有南方型的之、脂合韵。这似乎说明一直到东汉时期支、脂合韵仍集中分布在北方地区,是典型的北方特色,与南方之、脂合韵形成对照。

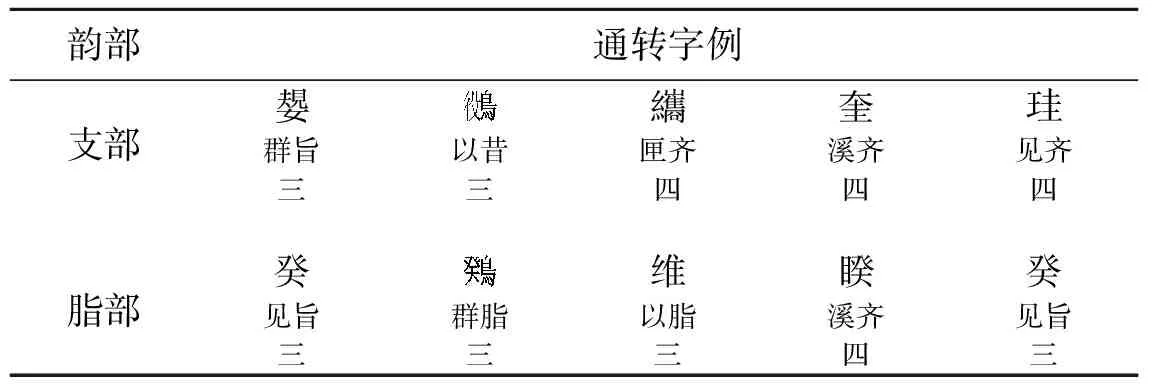

(一) 南方型的表现: 之、脂部相通/开口舌齿音

楚地曾经创造了辉煌灿烂的南方文明,也形成了独具特色的楚方言,但具有鲜明楚方言特色的楚地传世文献较少,主要集中在《楚辞》之中。近年来战国楚地简帛文献出土极大地丰富了战国楚音研究的资料,为探究上古楚音面貌提供了可能。此外,《淮南子》、郭璞音注对楚方言也多有涉及。数据显示楚地之、脂部字通用甚广,如:

(2)“笞—肆”。《礼记·月令》:“命有司省囹圄,去桎梏,毋肆掠,止狱讼。”“肆”,《淮南子·时则》作“笞”。

(3)“寺—夷”。郭店简《穷达以时》6:“管寺吾拘囚梏缚,释械柙,而为诸侯相,遇齐桓也。”“管寺吾”即“管夷吾”。

(4)“斄—犁”。《庄子·应帝王》:“且也虎豹之文来田,猨狙之便执斄之狗来藉。”“斄”,《山海经·南山经》郭璞注引作“犁”。

(5)“赛—济”。郭店简《老子(乙)》13“赛其事”,“赛”,帛书本作“齐”,今本作“济”。

(6)“息—疾”。郭店简本《缁衣》12:“《祭公之顾命》云:‘毋以小谋败大图,毋以嬖御息庄后,毋以嬖士息大夫、卿士。”“息”,今本作“疾”。上博五《鲍叔牙》5“人之性三:食、色、息”,可与郭店简《语丛(一)》110“食与色与疾”对读,“息”“疾”通假。

(7)“节—即”。上博一《孔子诗论》7—8:“《雨无正》《即南山》皆言上之衰也,王公耻之。”郭店简《性自》:“圣人比其类而论会之,观其先后而逆顺之,体其宜而即文之,理其情而出入之,然后复以教。”上博一《性情论》33:“敬,物之即也。笃,仁之方也。”上诸“即”字皆读为“节”。

(8)“则—即”。《易·蒙》:“再三渎,渎则不告。”《易·离》:“则大耋之嗟。”《易·睽》:“往遇雨则吉。”上诸“则”,帛书本均作“即”。

(10)“哉—帀(师)”。《诗·周颂·敬之》:“敬之敬之,天维显思,命不易哉。”“哉”,清华简本作“帀”(“师”字之声符)[12]。

(11)“杙—桎”。郭店简《穷达以时》6:“管寺(夷)吾拘囚梏缚,释杙柙,而为诸侯相。”“杙”读为“桎”。

(12)“狸—黎”。马王堆汉墓竹简《十问》:“民何失而颜色麤狸,黑而苍?”“狸”读为“黎”。

上举证据除例12属于西汉早期以外,其他均属于战国中期。证据呈现出两个明显的规律性:一是之、脂部相通限制在开口舌齿声母,如表13示;二是楚地文献倾向于将雅言脂部字替换为之部字,只有例10例外,这是一个很值得注意的趋势。此外,所涉脂部字仅限三、四等韵,而所涉之部字除二等韵之外,一、三、四等韵均有用例。

表13 楚地之、脂部相通/开口舌齿

(二) 楚方言之、脂相通的实质:之部*>i/C[+acute]__

楚地之、脂相通的实质当为舌齿音条件下的音变,至于演变的方向问题则需要其他材料的佐证。古江东方言是上古楚方言的次方言,郭璞音注反映出部分雅言舌齿声母之部字在古江东方言中对应为脂部,如《尔雅·释畜》:“牡曰骘。”郭璞注:“今江东呼马为骘,音质。”《方言》卷十:“誺,不知也。”郭璞注:“音痴眩,江东曰咨,此亦知声之转也。”就音变条件和机制来看,之部*在具有[+acute]特征的开口舌齿声母条件下,朝着[-back,+high]方向演变,最终混入脂部*i也是合乎音理的,这也与后来之、脂部的发展趋势相合。由此可见,楚地发生了之部*>i/C[+acute]__音变,结果开口舌齿音条件下之部*>i并入脂部*i。

四、 支、脂、之三部关系类型的时空继承性

中古前期支、脂、之三部关系的南北类型与上古后期南北方音一脉相承*中古支、脂、之三韵一直到《切韵》和《经典释文》时代,就其主体而言仍然各自分立,但不排除在局部区域、局部语音条件下开始混并。这是语言发展不平衡的表现。。《颜氏家训》有关于南、北方音的记载:

而南染吴越,北杂夷虏,皆有深弊,不可具论。其谬失轻微者,则南人以钱为涎,以石为射,以贱为羡,以是为舐。北人以庶为戍,以如为儒,以紫为姊,以洽为狎。如此之例,两失甚多。(《颜氏家训·音辞》)

或问曰:“《东宫旧事》何以呼‘鸱尾’为‘祠尾’?”答曰:“张敝者,吴人,不甚稽古,随宦记注,遂乡俗讹谬,造作书字耳。吴人呼‘祠祀’为‘鸱祀’,故以‘祠’代‘鸱’字。”(《颜氏家训·书证》)

《颜氏家训·音辞》所载北方“以紫为姊”即为支韵系变入脂韵系,条件为舌齿声母,这与支、脂、之三部关系的“秦晋型”如出一辙。《颜氏家训·书证》所载“吴人呼‘祠祀’为‘鸱祀’”,说明吴地之、脂两韵系在舌齿音条件下相通。另检南方人顾野王《玉篇》“脂诸时反”“止之视反”,及陆德明《经典释文》“怩女姬反、乃私反”“迟直诗反、直疑反”等之、脂两韵系混切例证,也同样限制在舌齿声母,这与支、脂、之三部关系的“南方型”一脉相承。

我们曾经指出:《切韵》时代支、脂、之三韵系南北各有分合,其中北方支韵系混入脂韵系,南方则是之韵系混入脂韵系[13]183,这与以上对上古后期方音韵部发展的推测完全一致。也就是说,中古南北两地支、脂、之三韵远近、分合关系是上古南北类型之别的继承和发展。今闽东方言支韵和脂、之韵开口字白读有别,如“离”lie2/“梨厘”li2,“施”sie1/“尸诗”si1[14],这或许是古南方方言开口舌齿声母条件下脂、之韵彼此密切而与支韵疏远在现代方音中的反映。

五、 南北混合型: 南、北类型叠置地带的三部关系

(一) 齐鲁地区南、北类型叠置的表现

齐鲁地区除了有支、脂相通的北方特色之外,还呈现出具有南方特色的之、脂相通情形。齐鲁诗人用韵呈现出少量之、脂合韵情形,如邹阳*邹阳(约公元前206—前129),齐人,西汉散文家,文帝时为吴王刘濞门客。《酒赋》醴、騃、米、待、泥、齐、礼合韵,边让*边让(?—193),兖州陈留郡浚仪县人,东汉末年名士,官至扬州九江郡太守。《章华台赋》台、阶、菜、能合韵。值得注意的是邹阳、边让都有南方宦游的经历,其中边让《章华台赋》所描写的对象即为楚国章华台,他们的赋呈现出南方特色或与此有关。

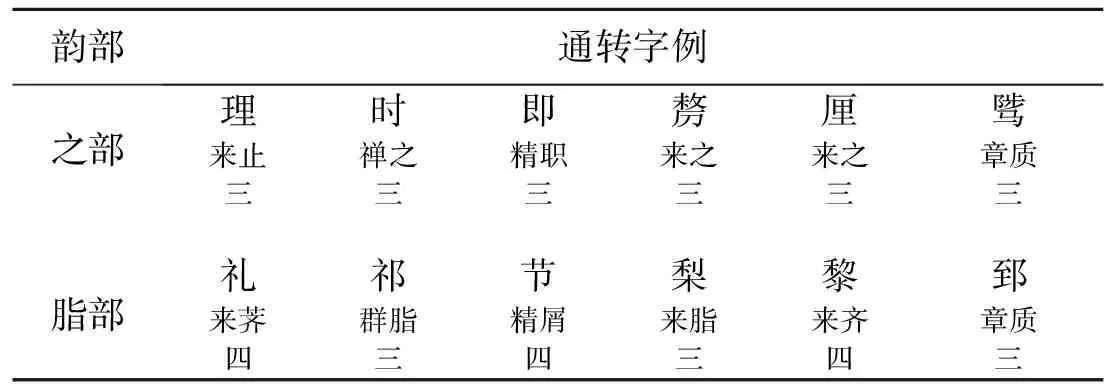

齐鲁地区异文、通假材料中之、脂部相通的条件与南方地区完全一致:三、四等韵相通,限制在开口舌齿音,如表14所示。下例中包括相应的入声:

(1)“理—礼”。银雀山汉简《晏子春秋》556:“好义者安,见戴者和,安和之礼存焉,未可攻也。”“礼”,今本作“理”。

(2)“来—黎”。《左传·隐公十一年》:“夏,公会郑伯于时来。”“时来”,《公羊传》作“祁黎”。

(3)“即—节”。定州汉简《论语》:“善人教民七年,亦可以节戎矣。”“节”,今本《论语·子路》篇作“即”。

(4)“剺—梨”。《管子·五辅》“博带梨”,尹知章注:“梨,割也。”“梨”通“剺”。

(5)“厘—黎”。《墨子·公输》:“然臣之弟子禽滑厘等三百人,已持臣守圉之器在宋城上,而待楚寇矣。”“禽滑厘”,《吕氏春秋·尊师》作“禽滑黎”。

(6)“骘—郅”。《方言》:“蹑、郅、跂……登也。自关而西秦晋之间曰蹑,东齐海岱之间谓之跻,鲁、卫曰郅。”“鲁、卫曰郅”,郭璞注《尔雅》引作“鲁、卫之间曰骘”。

表14 齐鲁地区之、脂部相通(开口舌齿声母)

关于齐鲁地区之、脂部相通,还有如下两点需要注意:

第一,齐鲁地区支、脂相通在开口条件下几乎没有声母限制,而之、脂相通仅限制在舌齿音,且之、脂相通的数量远少于支、脂相通。

第二,齐鲁地区支、之两部虽均可在舌齿音条件下与脂部相通,但却未见支、之两部在舌齿音条件下相通的例证。仅见两例支、之两部相通的例证却是在合口牙喉音条件下,如“鼃—蝈”,《周礼·秋官·蝈氏》:“蝈氏掌去鼃黾,焚牡蘜以灰洒之,则死。”郑玄注:“齐鲁之间谓鼃为蝈。”“蔮—頍”,《仪礼·冠礼》郑玄注曰:“滕薛名蔮为頍属,犹着纚今之帻梁也。”

如果支、之两部均在舌齿声母条件下并入脂部,按照逻辑则应当看到支、之两部在舌齿音条件下相通的例证,然而事实并非如此。之所以发生这一有悖于逻辑的现象,主要是因为齐鲁地区内部支、脂相通与之、脂相通原本就不是一个音系内部的现象,而是南北方音特征在同一地域上的叠置,是方音接触的结果。由于支、脂相通与之、脂相通原本属于两个语音系统(或者称为语音层次),因此齐鲁地区不会而产生支、之相通的交集。

位于北方的齐鲁所呈现的“北方型”特征是原有的、主要的,其所表现出的“南方型”特征是后来叠加的、次要的。

(二) 齐鲁地区南、北类型叠置的原因(附论巴蜀地区)

齐鲁地区支、脂相通与之、脂相通并存,其中支、脂相通为主,这与齐鲁地处北方的实际相符;之、脂相通为次,当与以楚方言为代表的南方方言北渐有关,是方言接触的结果。与此相仿,巴蜀本属南方类型,却呈现出支、脂部相通的北方类型,如扬雄《反离骚》佳、眉合韵,《交州箴》支、犀合韵。齐鲁、巴蜀两地分别位于当时中国版图东北、西南两端。两地所共同呈现出的“支、脂相通”与“之、脂相通”并存现象,不可能是不相接壤的齐鲁、巴蜀相互影响的结果。

我们认为,齐鲁、巴蜀之所以呈现出南、北地理类型的叠置现象,当与南、北方音在齐鲁、巴蜀两地交会、融合有关。这种交会、融合又与春秋战国时期秦、楚两国势力消长有着密切关系。楚国以两湖地区为主根据地,早期势力辐射巴蜀,但随着秦国势力壮大南下,巴蜀成为秦、楚势力交锋的前沿阵地。公元前316年秦并巴蜀,为向东发展奠定了坚实基础,形成了从根本上压倒楚人的战略优势。面对秦国的步步进攻,楚国不断北上、东迁,入侵今河南、安徽之地,对齐鲁方言形成半包围之势,至公元前249年灭鲁,其势力范围已直接进入齐鲁。公元前280—前241这四十多年间楚国迁都和得失土地的情况可以直接反映这段历史,如表15所示。

表15 公元前280—前241年楚国迁都和得失土地情况简表

注: 参见舒之梅《楚国大事年表简稿》,载《江汉考古》1975年第1期,第92-96页。

早期北方的文化、语言以秦晋地区宗周礼乐文明和中原雅音为中心,南方则以楚地为中心。随着秦、楚势力间的此消彼长,两个中心的辐射范围发生推移:核心区域仍然保存固有特色,南北势力交会区域则呈现出南、北地理类型叠置*在文化上,齐鲁、巴蜀都呈现出中原文明、荆楚文明的融合。参见马世之《中原楚文化研究》,(武汉)湖北教育出版社1995年版,第87-90页;刘和惠《楚文化的东渐》,(武汉)湖北教育出版社1995年版,第109-179;邹芙都《巴蜀文化中的楚文化因素》,载《衡阳师范学院学报》2005年第4期,第48-53页。。可以说,巴蜀本属“南方型”,秦国势力的南下带来了“北方型”特色;齐鲁本属“北方型”,楚国势力的北上、东迁带来了“南方型”特色。支、脂、之三部关系南北地理类型发展、推移状况如图1所示。

图1 支、脂、之三部关系南北地理类型发展、推移状况示意图* 秦晋、齐鲁、巴蜀、荆楚分属西北、东北、西南、东南;虚线代表后起类型。

六、 本研究应用价值举例

近年来出土文献研究日益繁荣,逐渐成为一门显学。但由于上古文献流传过程复杂,加之部分文献并非科学发掘所得,因此判定文献的地域归属成为重要课题。目前学界判定出土文献地域归属主要依靠文字、词汇手段,较少涉及音韵标准。音韵特征具有较好的封闭性和排他性,在判定文献地域归属上应发挥特殊价值。下面谨依据上古后期支、脂、之三部关系的方言地理类型,就上博简本《缁衣》属齐系抄本的论点进行补充论证。

上博简本《缁衣》在文字形态上与典型的楚文字存在差异,冯胜君从出土文献在文字形体和用字习惯角度论证它是具有齐系文字特点的抄本[8]63-188,此说已成为学界定论。我们也注意到上博简本《缁衣》在支、脂、之三部关系上的确具有齐鲁特色。“齐鲁型”有一个排他性特色:支、脂部在开口牙喉音声母条件下相通。上博简《缁衣》6:“晋冬耆寒,小民唯日怨。”“耆”,今本作“祁”。目前公布的上博简中属于“北方型”支、脂部相通现象极少,而以开口牙喉音声母为条件的更是罕见。上博简《缁衣》“耆”“祁”相通,应是齐鲁方音特色的直接反映。上博简本《缁衣》存在支、脂部相通,如上博简本《缁衣》3—4:“故君民者,章好以视民欲,谨恶以御民淫,则民不惑。”“视”,今本作“示”。同时也存在之、脂部相通,如上博简本《缁衣》12:“《祭公之顾命》云:‘毋以小谋败大图,毋以嬖御衋庄后,毋以嬖士衋大夫、卿士。”“衋”,今本作“疾”。

齐鲁地区存在南、北类型的叠置,既具有“北方型”支、脂部相通,又具有“南方型”之、脂部相通,也具有排他性较强的特色(巴蜀也存在类型叠置,但因文献不足,仅见合韵证据,未见到通假、异文情形)。

依据支、脂、之三部关系这一音韵标准,上博简本《缁衣》呈现出典型的“齐鲁型”特征,与冯胜君从文字、词汇角度得出的结论若合符契。

七、 结 语

“支、脂、之三分说”已被不同材料所证实,乃不刊之论。春秋、战国开始,三部间的远近关系呈现出显著的南、北地理类型之别:北方地区支、脂部相通,以三、四等韵为条件,为“北方型”,“北方型”又按支、脂部相通声母条件限制分为“秦晋型”“齐鲁型”两个阶段式亚型;南方地区之、脂部关系密切,为“南方型”;南北方言交互影响地带,则呈现出南、北地理类型叠置。

各地韵部通转的实质为特定音系规则和语音条件限制下的音变。秦晋地区支部在开口舌齿音声母条件下变为脂部,其语音实质为锐音声母条件下元音高化,即支部*e>i/C[+acute]__。齐鲁地区发生了->-n,-n>-/V[-back]__的链式音变,耕部*e>en,元部*en>e。支部*e在元部*en>e压力下继续高化,以开口为条件与脂部*i合流,即支部*e>i/C__(*kw-组除外)*还存在少量材料与此方言地理类型划分不尽密合,貌似是本文论断的反证,有必要予以解释说明。所谓反例可分为两类:其一,影母条件下之、脂部相通,此为条件例外,如“噫—懿”“抑—伊”等,所涉例证全部为句首语气词、揣测语气词。鉴于语气虚词常会弱读,此类材料的语音实质更可能是脂部*i弱读为之部*。其二,史书、杂家著作中南北类型的错乱,此为地域例外。鉴于《史记》《汉书》等史书材料来源复杂,《吕氏春秋》《白虎通》等书杂采众说且书成众手,均有材料纯度不高的特点,由此导致的语言地理类型的驳杂可以忽略不计。总之,以上两种例外均可予以合理解释,不足以对本文结论构成挑战。参见边田钢《上古方音声韵比较研究》,浙江大学2015年汉语言文字学博士学位论文,第148-150页。。“齐鲁型”应当是“秦晋型”继续发展的结果。之后整个“北方型”支、脂相通的范围进一步扩展到了合口牙喉音声母,就形成了中古北方支、脂韵合流的格局。

南方之部也在舌齿音声母条件下变为脂部,其语音实质也是锐音声母条件下的元音高化,即之部*>i/C[+acute]__。齐鲁、巴蜀两地因为长期受到北方雅言、南方楚语的双重影响,在三部关系上呈现出南、北两种地理类型的叠置。

上博简本《缁衣》支、脂部在开口牙喉音声母条件下相通,具有典型的齐鲁方音特色,呼应了古文字学界从文字、词汇角度得出的结论;同时其用字上的之、脂部相通,也显示出其中叠置了楚地方音的特征。

[1]杨剑桥: 《汉语现代音韵学(修订本)》,上海:复旦大学出版社,2012年。[Yang Jianqiao,ModernChinesePhonology(

Edition), Shanghai: Fudan University Press,2012.]

[2]王力: 《清代古音学》,北京:中华书局,1992年。[Wang Li,AncientChinesePhonologyResearchinQingDynasty, Beijing: Zhonghua Book Company, 1992.]

[3]黄绮: 《论古韵分部及支、脂、之是否应分为三》,《河北大学学报(哲学社会科学版)》1980年第2期,第71-93页。[Huang Qi,″Should the Old Rhyme 支、脂、之 Be Divided into Three Parts?″JournalofHebeiUniversity(PhilosophyandSocialScience), No.2(1980), pp.71-93.]

[4]喻遂生: 《西周金文韵文和先秦“楚音”》,《西南师范大学学报(哲学社会科学版)》1993年第2期,第105-109页。[Yu Suisheng,″Rhyme Literature on Bronze Inscriptions and Chu Dialect’s Phonology in Pre-Qin Period,″JournalofSouthwestUniversity(SocialSciencesEdition), No.2(1993), pp.105-109.]

[6]季旭昇: 《说文新证》,福州:福建人民出版社,2010年。[Ji Xusheng,NewEvidenceofShuowen, Fuzhou: Fujian People’s Publishing House, 2010.]

[7]张富海: 《汉人所谓古文之研究》,北京:线装书局,2007年。[Zhang Fuhai,StudyonSo-calledGuweninHanDynasty, Beijing: Thread-Binding Book Company, 2007.]

[8]冯胜君: 《郭店简与上博简对比研究》,北京:线装书局,2007年。[Feng Shengjun,AComparativeStudyonGuodianandShangboBambooBooks, Beijing: Thread-Binding Book Company,2007.]

[9]田炜: 《西周金文字词关系研究》,上海:上海古籍出版社,2016年。[Tian Wei,StudiesontheRelationshipbetweenCharacterandWordofInscriptionsonBronzeObjectsinWestZhouDynasty, Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 2016.]

[10]邓文宽: 《一部敦煌学者的必读之作——张涌泉〈敦煌写本文献学〉读后》,《敦煌研究》2015年第2期,第130-135页。 [Deng Wenkuan,″A Book That Scholars of Dunhuang Studies Must Read: Notes on Reading thePhilologyofDunhuangDocumentsby Zhang Yongquan,″DunhuangResearch, No.2(2015), pp.130-135.]

[11]罗常培、周祖谟: 《汉魏晋南北朝韵部演变研究》,北京:科学出版社,1958年。[Luo Changpei & Zhou Zumo,AStudyontheEvolutionofRhymesintheHan,Wei,JinandNorthernandSouthernDynasties, Beijing: Science Press, 1958.]

[12]裘锡圭: 《出土文献与古典学重建》,《光明日报》2013年11月14日,第11版。[Qiu Xigui,″Unearthed Literature and Classical Reconstruction,″GuangmingDaily, 2013-11-14, p.11.]

[13]黄笑山: 《〈切韵〉和中唐—五代音位系统》,台北:文津出版社,1995年。[Huang Xiaoshan,StudyonthePhonemeSystemsofQieyunandMid-TangandtheFiveDynasties, Taipei: Wenjin Publishing House, 1995.]

[14]李如龙: 《闽语》,见侯精一编: 《现代汉语方言概论》,上海:上海教育出版社,2002年。[Li Rulong,″Fukienese,″ in Hou Jingyi(ed.),AnIntroductiontoModernChineseDialects, Shanghai: Shanghai Educational Publishing House, 2002.]